導 語

在資本主義的歷史進程中,一國的工業化往往帶來的是農業式微、農村衰落和農村人口轉移,各類社會問題由此引發。社會主義國家同樣要面對工業化問題,但社會主義的工業化道路又如何能夠不同于資本主義的工業化過程呢?

改革開放前,中國吸取蘇聯社會主義實踐的經驗和教訓,提出過工業生產方面的“兩條腿走路”戰略,即在大城市集中發展現代工業的同時,要在鄉村發展小規模的勞動密集型企業,從而使工業反哺農業,改善農村群眾生產生活。但社會主義農村工業化的探索并非一帆風順,大躍進在上級領導干部中間掀起政治競賽,刮起浮夸作風,強壓生產任務,不僅使得集體的科學決策未能實現,更是挫傷了群眾對集體勞動的熱情,最終使得農村工業化鎩羽而歸。

而在十多年后,中國的社會主義實踐將目光重新聚焦在如何在村集體中激發群眾的自我組織和自我教育,在新的政治氛圍和社會關系下,干部參與農業生產,農民參與生產決策,城鄉協同參與大規模的農村基礎設施建設工程,青年一代農民得以在農村當地受教育,并將知識直接運用于工農業生產一線,農民群眾在領導權和智識上的解放促成了農村集體經濟在文革十年中的跨越發展。

今天不妨就讓我們透過韓東屏所著《TheUnknownCulturalRevolution:EducationalReformsand Their lmpact on China's RuralDevelopment》(《不為人知的文革——一個中國村莊的生活與變化》)一書的部分章節回到文革時期的即墨縣農村,一探農村集體質變是何以發生的。本文在翻譯時有刪減。

作者 | 韓東屏,美國華倫威爾遜大學政治系教授,《中國日報》特約評論員,主要研究方向為發展中國家政治、中國政府與政治、農業、社區與環境等。他的著作《不為人知的文革——一個中國村莊的生活與變化》挑戰了關于WG的既定敘事,通過對山東省即墨縣農村的大量采訪和記錄,表明WG時期地方等級制度被推翻,基層建立了參與式民主和經濟規劃,擴大教育和公共服務,有力地描述了這一時期中國農村人口生活條件、基礎設施、農業實踐和人民主體性的顯著改善。

翻譯 | Ripple、裊裊炊煙、東格、YW、緹戈、飛白

校對 | Alvin

責編 | 小川、Alvin、丁大娘

后臺排版 | 童話

《The Unknown Cultural Revolution?: Educational Reforms and Their Impact on China’s Rural Development》封面,有想讀整本書的可私信小編

在十年文革中,(山東)即墨縣的農業產量翻了一番以上。與此同時,在1966年之前微不足道的農村工業也發展迅猛,工業產值構成即墨縣經濟總量的近36%。本章將詳細描述和分析農村工業取得的非凡成就及其動因。

我認為有兩個因素起到了關鍵作用:一是政治文化的轉變,二是教育水平的快速提升。前者賦權普通村民并增強了集體組織,后者提升人們的識字水平和算術能力,充實技術知識,從而使現代技術得以推廣。而在我看來,上述兩個因素都是文革的產物。

即墨的地理位置 | 圖片來源:網絡

一、群眾參與生產決策

在以往,生產隊長都由上級委派,現在則改為選舉產生。舉例來說,1967年3月11日,即墨縣生產辦公室召開了一次大會,邀請來自各個群眾性政治組織的負責人參加,會議討論的是來年的生產計劃。自那以后的每年初春,即墨縣都會通過舉辦大會的形式來討論來年的生產目標和計劃。這類大會的人數規模常常達到一萬人,參會者既有縣一級領導干部,也有最基層的生產隊長,因此當地稱其為“萬人大會”或“四級干部大會”。

這樣的辦會形式反映的正是文革的民主導向。造反派領導層決定不再沿用過去的模式,而是讓生產隊長參與制定計劃,并動員生產隊長與普通村民協商生產目標和計劃。這一舉措將村民從被動的追隨者轉變為了主動的參與者。大會也搭建了一個溝通信息、交流想法的平臺,群眾能夠在會上彼此分享、切磋種田經驗和方法。

大躍進時期,即墨就曾搞過大規模的經濟建設項目,文革期間,即墨的村集體決定再次啟動大規模項目,但是文革時期的項目決策過程卻大不同于以往。生產決策在大躍進時期通常由上級部門來下達:省領導給各縣設定生產指標和發展項目,縣領導向公社交代任務,公社領導命令村干部落實計劃,村干部再催著普通村民完成任務;等糧食收獲了,政府領導不征求村民意見,就有權決定從一個村子里收走多少糧食。在大躍進時期,即墨一共修建了三座大型水庫,但在規劃階段,普通村民幾乎沒有任何話語權,往往被迫投入勞力,卻看不到直接的好處。

相較之下,基層群眾的主動性在文革期間得到激發,這促進了經濟建設項目的落實。生產隊和生產大隊能夠更充分地控制和調動手頭的資源。打個比方,南河村在修建大型灌溉工程時,其工程選址和施工方法就吸取了普通村民的意見,整個工程的方案是集體討論的結果。在這種決策過程中,村民也能看得到項目帶來的直接效益,這一做法顯然與大躍進不同。可以說,即墨農民愿意熱情投入勞動,是因為農村的政治文化得到了根本性的扭轉。

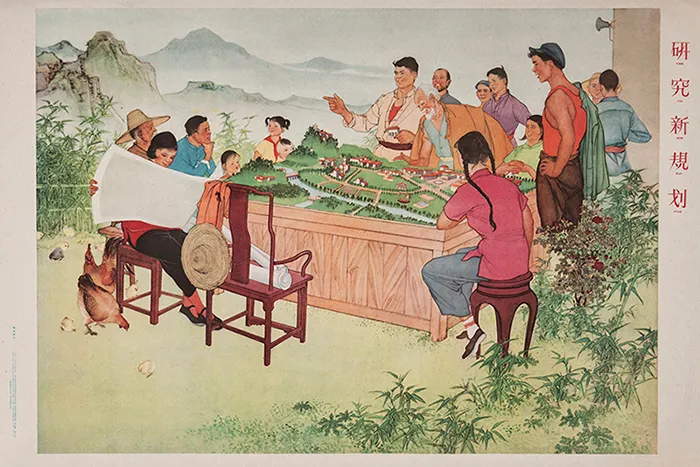

圖片來源:中國農業博物館

十年文革帶來了新的政治文化,而政治運動是這種新政治文化的重要組成部分。這種政治運動是在特殊的政治氛圍與傳統中形成的,因此要理解這類政治運動就必須考察運動發生的背景。在特定的背景下,這種政治運動往往非常務實,并且能夠激發人們對集體工作的熱情。

許多受過教育的精英往往認為“批林批孔”運動的內涵和意義似乎是模糊且抽象的,但對普通人來說,“批林批孔”有更鮮活的含義。這場運動的核心,是批判中國文化中的精英主義,否定“唯上智與下愚不移”的儒家理念,使人們轉而倡導毛澤東的政治主張,即“人民,只有人民,才是創造人類歷史的動力”以及“卑賤者最聰明,高貴者最愚蠢”。這些話絕非空話。

農民一年到頭辛苦勞作,給精英們供應糧食、肉類和蔬菜,可面對精英時群眾卻自覺“愚笨”,不知如何與精英對話,從而只能接受“愚笨”這頂精英扣在他們頭上的帽子。在當時精英的眼中,種地是一種低賤的工作。因此,“批林批孔”運動鼓勵農民挺直腰桿,重新認識自身價值。從這個意義上說,“批林批孔”的確幫助許多中國普通農民重拾尊嚴。有些即墨村民說,自己開始從新的角度看待勞動:種地雖辛苦,但極其重要,任何人都沒有權利看不起農民,沒有農民的勞作,其他人就無法生存。

二、在集體勞動中創造公平

在即墨縣的農村,人們往往將“社會主義”發展路線理解為培養和倡導人們忠于集體。這種對集體主義的推崇十分有利于集體經濟的發展。農業基礎設施建設、機械化推廣以及農村工業發展都依托于集體組織,而沒有對集體主義的倡導,這些工作的落地都無從談起。

十年文革期間,即墨農民以嶄新的激情投身集體事業中,比如土壤改良和灌溉工程。文革大大拓寬了普通群眾的眼界,讓他們得以遠離日常瑣事,投身社會主義建設。1972年,即墨縣在北部啟動了一項大型灌溉工程。人們紛紛踴躍上工,連村里上學的孩子們也比平時起得更早,去河邊為參加灌溉工程的家庭打飲用水。其實他們并不需要這么做,但他們愿意這樣做,因為他們想為“革命事業”出一份力。

1968年,南河生產大隊啟動大型灌溉工程。白天,專門的施工隊上工勞動;到晚上,所有村民結束了一天的工作以后,還會投入數小時的勞動參與項目施工。當項目進入關鍵階段,學校教師、學生和地方政府的工作人員都會趕來幫忙。他們會一連好幾天參與勞動,每天從晚上七點忙到十點,直至關鍵工期結束。村民參與項目可以獲得工分,并直接從灌溉項目中受益,但政府工作人員和學校教師是既沒有工分賺,也不從中直接獲益的。但即便如此,他們仍然自愿來幫忙。對此,我訪談了一位參與項目的政府工作人員楚季英,她說,她和其他人一樣,是自愿參與這個項目的,因為這是一件光榮的事。

回顧過去,在大躍進失敗后的一段時間里,即墨的許多農民因糧食短缺而苦不堪言,他們宣稱不會再為公社勞動。可是在文革期間,即墨農民卻愿意為集體辛勤付出,這種態度的轉變原因何在?據一些工人和農民的說法,干部在文革期間參與生產勞動,這種做法對組織集體勞動起了很大作用。群眾表示,只要領導干部肯出力干活,普通村民也會和他們一起努力勞動。

文革前,即墨縣的村一級黨員干部往往與普通農民“格格不入”,因為他們并不像普通農民那般勞作,不需要在嚴酷曝曬的戶外從事體力勞動。而在文革期間,這種情況起了變化。通過揭露前任干部的腐敗、批判他們消極參與農業勞動,新的干部得以嶄露頭角,并從前任的失敗中吸取教訓。更重要的是,農村的青年歷經文革的洗禮錘煉,并在新學校中受教育,他們已經有條件和覺悟對那些不參與集體勞動的黨員干部發起挑戰。

在南河村,除了年過七十的李德志和薛志福,村干部中沒有一人是不參加體力勞動的;村集體指派此二人負責管理村辦公室、倉庫和財務賬目。村民表示,干部必須與村民一起下地勞動來換取工分,只有在參加公社會議時才偶爾缺席。在勞動上,干部必須比普通村民出更多力。他們通常要比隊里的其他人起得更早,用廣播叫醒隊員,并告知隊員下地勞動需要帶哪些工具,當天需要完成哪些任務。干部通常最后回家,因為他們還需要討論第二天的工作安排。

圖片來源:網絡

領導干部之所以如此賣力,是因為普通村民無法容忍懶惰的領導干部。干部不干活,村民也會拒絕勞動,而這會導致生產生活水平的下降。干部勞動不賣力,村民還會在年底的選舉中選其他愿意賣力的人來替代他們。

文革期間,在政治上激勵村民參與集體勞動的工作倫理超越了以往貼在農民身上的階級標簽。階級標簽在土改時期反映的是對農民階級成分的劃分,但這種標簽也進一步強化了村民之間的分別。在即墨,貧農出身的村民通常不愿讓自己的子女與前地主家庭或富農家庭出身的人成婚,因為這種婚姻可能會影響子女參軍或入黨。但除此之外,即墨農民在平日里很少在意階級標簽。例如,南河村第八生產隊的王方軍雖是富農家庭出身,其父親于1949年隨國民黨軍隊逃往臺灣,但他在村里仍然受到尊重。王方軍不僅沒有受到排擠,反而娶上了村里最有魅力的女子之一趙麗梅,此外,他多年來一直是村里唯二的民兵。由于王方軍本人勞動表現優異,他在生產隊里也很有發言權。

反過來,如果一個人磨洋工,以至成了生產隊里有名的“鬧正”,那么無論此人階級成分如何,別人都不會尊重他。比如村民張友山雖然出身貧農家庭,但他卻是同輩人的笑柄。因為他既不賣力干活,還時常發表不當言論。與張友山同隊的關敦友和關敦川,是地主家庭出身,但他們也像其他人一樣常常嘲笑張友山。

中共在此時的政策是:有成分,但不唯成分。當然,無論是在文革前還是在文革期間,負面的階級標簽在中國是一個巨大的劣勢。劃入負面階級成分的年輕人幾乎不可能參軍,也難以加入任何政治組織。

三、教育促生產

文革的教育改革極大地促進了即墨農村經濟的發展。其促進作用至少體現在兩個方面。

首先,當地數以萬計的農村青年接受了初高中教育。如果沒有教育改革,農村能上初高中的青年人數將會少得多,即便上了高中,年輕人也很可能會離開農村地區。高考改革既使本地知識青年回到家鄉,也使城市知識青年來到農村。倘若沒有大量知青回流農村,輔之以大規模農業科學試驗和農村機械化推廣,農村經濟發展是不可想象的。

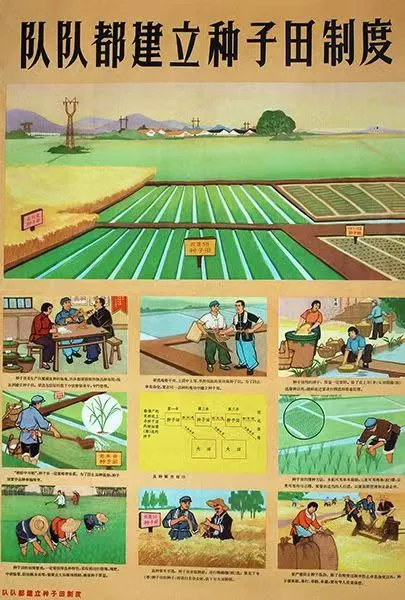

圖片來源:網絡

其次,教育改革促使人們開始采用更務實且更適應當地需求的課綱。學生在學校學習農業、機械和工業技能,回到村莊后可以學以致用。村中學和公社高中在很短的時間里就能為成千上萬的農村青年培訓技術知識。大量的畢業生學會了柴油發動機、電動機、水泵、收音機和擴音器的修理方法。很多學生還學習了新作物的育種技術和農業試驗技巧。另有數千名學生接受了日常照料動物和治療疾病的培訓。

可以說,農村學校的課程設置滿足了當時即墨農村學生的實際需求。在文革期間,教育發展與農村經濟發展產生了直接的聯系。通過村聯合中學和公社高中的特別培訓,大批農村青年才能得以幫助農民改善村里的經濟狀況。受過教育的農村青年與不識字的農民前輩大為不同,他們掌握了現代化生產的概念工具。

四、農業試驗隊

扭轉政治文化,改革農村教育,使村民眼界得以拓寬。他們開始試驗新的耕作方法,試種新的作物種子。1966年,在即墨縣的1016個生產大隊中就有244個大隊成立了試驗隊,培育新種子,試行新農法。到1972年,試驗隊的數量增加到695個,共有4043人,到1974年,試驗隊達到了851個。同時,還有約1015個生產隊成立了試驗小組。

圖片來源:網絡

為了提高產量,這些試驗隊和試驗小組嘗試了各種方法。在過去,即墨農民播小麥種子,每畝約播2-2.5公斤。試驗隊先是增加每畝地的播種量,隨后才確定適宜的播種量:肥地和澆灌地的最佳播種量是每畝4-5公斤,一般澆灌地為每畝5-6公斤,丘陵和非澆灌地為每畝7.5-8公斤。

那些年,人們還嘗試了各類種玉米的方法。試驗隊對玉米壟的間隔距離做試驗,采用窄寬交替種植而非等距種植。他們發明了一種新穎的方法:在播種大片土地之前,先選擇一小塊土地,把玉米種在小型的紙質容器中。隨后,再將玉米植株連同紙質容器一起移植到大片的田地里,紙質容器的作用就在于將植株與土壤固定在一起。這種做法提升了產量,因為移栽將玉米的生長時間延長了三個星期。此外,試驗隊還使每畝玉米種植量從2000株增長至4000株。

在文革期間,即墨的試驗隊測試了1000多種種子,并開展了1萬多次的對照實驗。從這些實驗中,試驗隊共選出了大約43種小麥種子、39種玉米種子、14種甘薯種子、20種花生種子、11種高粱種子、18種豆類種子、17種小米種子和18種水稻種子。這些新種子都提升了作物產量。

五、灌溉項目和土地改良

自20世紀50年代起,即墨縣政府加大了旱澇問題的治理力度。縣政府組織建設了許多大規模的灌溉項目,但即墨農民受自然條件支配的情況并未改變。1959年大躍進時期,即墨雖然修建了三座水庫,但作用十分有限,因為水庫并未配備必要的灌溉設施,而且水庫數量還遠遠不夠。大躍進時期還挖了少量傳統水井,但每逢嚴重干旱,水井的幫助都不大。因為這些井普遍挖得淺,一旦遭遇大旱,地下水位下降后,水井常常是干涸的。因此,每當發生嚴重旱澇災害,村民都束手無策,糧食產量岌岌可危。

但這種情況在文革期間有所改變。在村、公社及縣革命委員會新領導班子的帶領下,即墨農民與艱苦環境展開斗爭,向自然條件發起挑戰。從1966年到1976年,農民用鏟子、籃子、手推車和拖拉機,建造了比以往任何時候都更多的水庫和其他灌溉系統,這十年間修建的水利設施總量超過了文革前后修建量的總和。1987年即墨縣投入使用的中型水庫有8座,這些水庫全部是文革時期修建的。1987年投入使用的37座小型水庫中,有19座是文革時期修建的。僅1970年4月至6月底,即墨縣就建成了大井、大塘、大壩共計1636座,增加灌溉面積40萬畝,約占即墨縣總耕地的四分之一。

裝有電動泵的大井對灌溉至關重要。在十年文革中,這類大井的數量大大增加。相較之下,傳統灌溉用井尺寸很小,而且取水主要靠轆轤和水車兩種方式。轆轤是一種手動裝置,它由一個桶、一根繩子和一個圍繞木軸旋轉的圓形木制裝置組成。轆轤是打撈地下水的唯一工具,但容量極小。用這種工具,農民辛勤勞作一天也只能灌溉三分之一畝地。水車則是50年代推出的一種簡單機械裝置,但該設備仍然運作緩慢,而且需要較多勞力——需要有四個人順時針推動一根水平桿,水平桿牽引鐵泵,從而把水抽上來。這種水車大概每天能灌溉一畝地。大躍進時期,即墨的農民首次采用燃氣和柴油發動機抽水灌溉。但是,配備發動機的水井很少。截止到1959年,這種井在即墨農村只有33口。在十年文革期間,配有電動機和柴油機的大井才開始迅速推廣。

圖片來源:中國農業博物館

南河村在1969年挖了一口大井。這口井配備了當地一家工廠捐贈的電動泵,灌溉了約450畝土地,約占該村總土地的一半。革委會作為村里新的領導層,組織了一個灌溉隊,專門負責打井。其他村民白天忙其他活,到了晚上會趕來幫助打井。除了村民,政府工作人員、商戶和聯合中學的老師晚上也會來幫忙。40多歲的女教師楚紀英已經在工地上好幾天了,每晚她都帶著六年級的學生來此勞動兩個小時。

雖說這幫青少年和老師的工作效率不算高,但他們的加入提振了士氣。這些人在體力勞動上是“外行”,尤其是政府官員和教師,他們是受過教育的精英階層的一部分,與農村生產沒有直接的利益關系,而連精英都趕來幫忙挖井,這就創造了一種同舟共濟、共赴目標的氣氛。在文革的頭兩年中,姚頭村、郭家巷、胡家村和花園村等多個村莊都打了井。到了1970年,這種大井在即墨縣一共挖了751口。

修了水井和水庫,就能搞大規模灌溉,但在灌溉前,必須先平整田地。土地平整工程要比修水井水庫更費力。從1966年到1976年,每逢冬季和早春(此時是農閑時節),農民們就會忙著修建灌溉水渠、平整田地,以保障水流通暢。一些口號也流行起來,比如“山東臘月不貓冬,地凍三尺不歇工”“即墨春節忙不斷,餃子下肚接著干。”

此外,即墨農村還對土地進行了改良。1971年冬天,僅在即墨縣西北低地,就有10萬農民參與了一項基礎性的土地改良工程。即墨農民在一整個冬天里修建了63條排水渠、645條灌溉渠,總長300公里。在此過程中,他們還移走了1310000立方米的土,并建造了1378個灌溉設施。村民一邊清除土地表層的鹽漬土,一邊動用300輛手推車從其他地方運回肥沃土壤,蓋在原來的土層上,這么一來,5.7萬畝鹽堿地都被轉化為了優質田地。次年,這片土地的產量提高了30%。另有39萬畝土地被改造成梯田。此外,農民還把鹽堿地分成幾個大塊,并在每塊鹽堿地周圍壘起高約30公分的土坡。隨后,先花點時間把每塊地灌滿水,再放水,水流經溝渠,就會把鹽堿成分帶走。農民將此稱為“洗地”,用這種方法治理鹽堿地,能將土地的單位糧食產量從每畝50公斤提高到100公斤。

六、農業機械化

文革期間,農業機械首次得到大規模普及。中央政府強調農業的重要性,工廠在中央政府的推動下生產農業機械設備以支持農業發展。與此同時,眾多農村工業企業在十年文革中得以建立。這些小型工廠開始大批量地生產農業機械設備,并將價格保持在一個相對實惠的水平以適應當地需求。僅在1975年,即墨公社的工業企業就生產了1108臺農業機械。而到了1976年,即墨的35家公社農機廠共生產了5112臺農機,其中就有拖拉機、磨粉機、磨床和播種機。

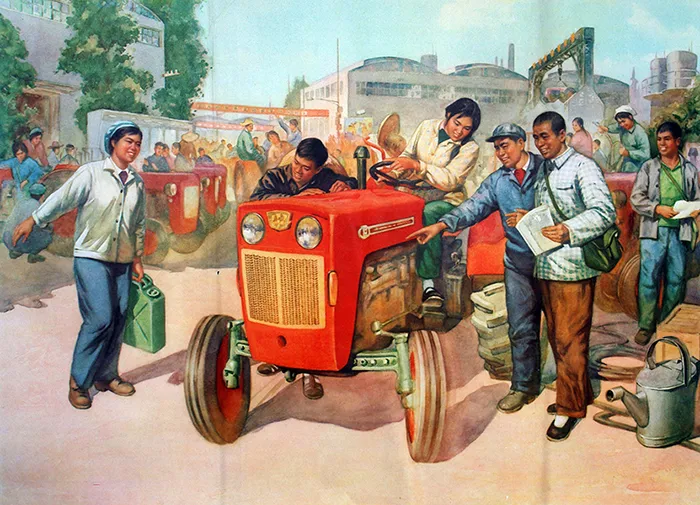

圖片來源:中國農業博物館

文革時期,農業生產引入了各類機械設備(比如拖拉機、播種機、噴霧器、收割機、磨粉機和履帶),這些農業機械極大便捷了種植、收割以及其他田間作業。集體所有的拖拉機會將有機肥料運到田里,將作物運至脫粒場。收割和犁地作業也主要由機器完成。在文革末期,得益于電動泵和發動機驅動泵的推廣,在農村開展大規模灌溉已具備條件。

喜購鐵牛 | 圖片來源:中國農業博物館

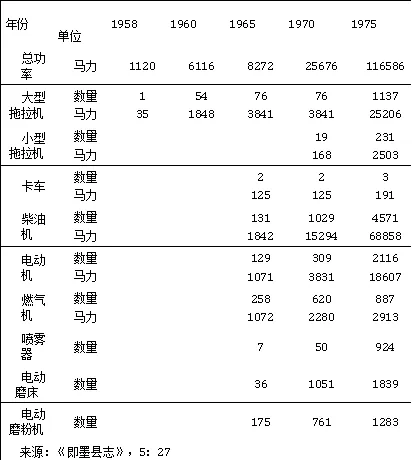

從表1可以看出,機器的使用始于文革時期。1965年,即墨縣的機械功率容量僅有8271馬力。分攤到每個村,也就是每村8.1馬力。到1970年,即墨的總功率增加到25676馬力,相當于每個村25.3馬力,是1965年的三倍多。到1975年,全縣總功率達到116586馬力。即墨縣共有1016個村,平攤下來,每個村有114.75馬力,是1965年的14.2倍。

表1:即墨縣農業機械使用情況

除此之外,磨床和磨粉機等機器的數量增長得也很快,這極大助益了農村生活的改善。在今天,人們將糧食的機械化加工視為天經地義。但在1965年的即墨,大多數人仍然只能用石磨來加工自己的糧食。這項工作耗時耗力,需要花費婦女和兒童大量時間。到1976年,電動的磨粉機和磨床就完全取代了石磨。婦女兒童得以從這種費力費時的家務勞動中解放出來。村民的生活也變得更輕松了。

文革初期,南河村只有一臺與小型水泵相連的小型燃氣發動機。但到了1975年,南河村已有兩臺20馬力的拖拉機,兩輛100馬力的卡車,十臺電動機(給工廠的機床和電刨供電)以及電動磨粉機和磨床(這類機器主要用于加工食物和動物飼料)。另有幾臺柴油機和燃氣機用于驅動水泵。從村集體的資產情況看,南河村自己也擁有一批磨粉機、磨床以及其他農機設備。到1976年,大多數農業勞動都實現了機械化。

文革期間,化肥的使用量大大增加。1965年,即墨建立了第一家化肥廠。該廠第一年生產了117噸合成氨。1966年,其產量增加到3685噸。1973年增加到7000噸,1976年則增至15000噸。除此之外,即墨在1971年又建立了磷肥廠,從產量上看,工廠在1974年生產并向農民銷售2576噸磷肥,到1978年共計生產和銷售磷肥15543噸。另外,即墨在這十年里還顯著增加了有機肥料的使用。

七、農業產量激增

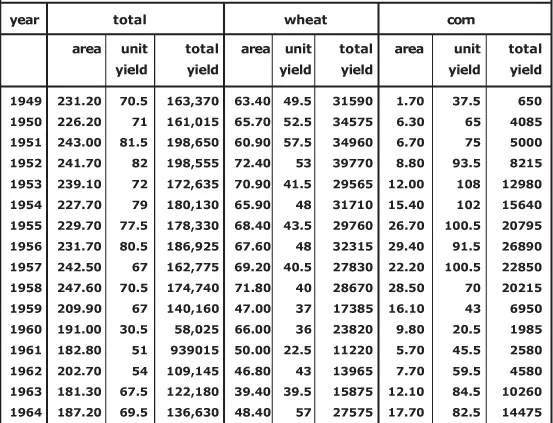

在十年文革中,農民辛勤勞作,開展科學實驗和土地改良,建設灌溉系統,推廣機械化并廣泛施用化肥和有機肥,這使得即墨縣的糧食總產量翻了一番以上(見表2)。1949至1965年間,即墨縣的糧食平均單產為69.1公斤。如果將1960至1962三年困難時期排除在外(在這一時期,爆發了自然災害,“大躍進”運動也走向失敗,這沉重打擊了農業生產),平均的單產也僅有74.2公斤。

表2:即墨縣從1949-1979年的谷物產值。圖表來源:《濟南地方志》,第5卷,第35頁。耕種面積的計量單位為萬畝,單產的計量單位為公斤,總產量的計量單位為噸。耕地面積的變化主要來自于濟南縣、城陽公社和即亨潭公社行政區劃的變動。例如,1961年,一些地區從濟南縣劃歸到嶗山縣。而其他一些行政區劃的地區則被并入濟南縣,如大關島就于1962年成為濟南縣的一部分。

從糧食平均畝產看,1976年的即墨縣產量達到180公斤,是1965年的2.16倍。從糧食總產量看,刨除因行政區劃調整和建設用地征用而減少的產量,1976年即墨縣的總產量仍然是1965年的2.12倍。除了糧食產量,糧食的品質也有了顯著提高。小麥作為中國北方農民的主糧,其產量達到1965年的四倍。作為第二主糧的玉米也取得相應的增產。具體來看,小麥單產從1965年的49公斤增加到1976年的126公斤,再到1985年的209公斤;玉米從1966年的100公斤增加到1976年的226公斤,在1987年更是達到了每畝353公斤。

從1967至1969年,即墨縣的年降水量為460毫米,僅有常規年份的一半,這算得上是數十年里最為嚴重和持久的干旱。即墨雖然遭此大旱,但其糧食單位產量仍達到96.5公斤,相比于1957年(這一年的自然條件也不好)提高了43%。在十年文革中,即墨縣糧食產量表現最佳的年份是1974年和1975年,其單位產量更是比文革前最好年景的單位產量要翻一番。

可以說,這樣的成就直接來源于即墨縣科學實驗的持續開展以及即墨人民改進生產的集體性付出。與幾十年前相比,文革時期即墨縣遭遇的嚴重自然災害一點也不比往年少。算起來,共經歷四旱四澇、刮了四次風災、下了九次冰雹,鬧了三次蟲災,即便這樣,即墨的農業產量仍保持著穩健而快速的增長。

不過也有一些人批評說,當時中央號召“以糧為綱”,以致文革十年過分強調糧食生產,從而忽視其他農產品的發展。但在即墨縣情況并非如此。文革期間的即墨縣,其地方自主性得到了充分發揮。“以糧為綱”的中央政策只起指導作用,生產決策實際由地方自主決定。正如一位即墨農民所說,如果農民不愿落實某一項中央政策,也沒人能強迫他們。南河村的另一位村民也表示,在文革期間,一些農民砍果樹或填平魚塘,大多也只是出于經濟考慮:果樹可能已經年邁,產量不高;填平魚塘要么是因為效益不足,要么是因為它擠占了大片耕地,不利于農機的使用。

經過文革的洗禮,農民不再盲目地遵循上級政策,除非確信這些政策能夠提高自己的生活水平。十年文革期間,即墨縣政府和公社一級政府派遣干部下鄉參與農業生產并為村民提供建議,但村民并不一定要聽從他們的建議。事實上,即墨縣還發生過農民趕跑外來干部的情況。許多即墨農民曾在“大躍進”時期聽從外來干部的錯誤建議而付出巨大代價,他們不愿重蹈覆轍。從某種意義上說,文革正是為了確保“大躍進”時期的過度行為不再重演。

圖片來源:中國農業博物館

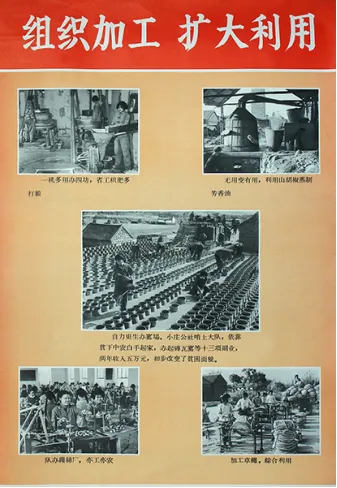

文革初期,毛澤東就發布了著名的“五·七指示”,鼓勵農民同時發展農業、林業、漁業、畜牧業和農村工業等多種經濟。即墨農民的做法正響應了這一政策導向。在即墨縣,新成立的革命委員會尤其重視農民生活水平的提升。他們向農民大力地倡導中央政策,鼓勵他們因地制宜,展開多種經營。

在毛澤東“五·七指示”的鼓舞下,南河村、郭家鄉和姚頭村于1966年初步嘗試發展林業(包括種植水果)。傅增山、王樹芳等一批返鄉知青在這些村子成立了林業隊,開始在沙地上種桃子、蘋果和梨。林業隊不僅主動學習果樹栽培和嫁接的經驗方法,而且還破天荒地在村里種起其他新作物,比如利用果樹之間的空位,春種西瓜,秋種花生。在河岸邊種下楊樹、榆樹、國槐和垂柳,這么做在春天可以抵御季風,在夏天可以抵擋水患。此外,林業隊還在村里路邊種上辣椒。村民有史以來第一次從集體經濟中收獲了經濟作物(蘋果、桃子、梨、 西瓜和辣椒等)。

后來,村里又新增了養豬和養羊的項目。每逢春季,村里向有養豬需求的村民提供小豬崽;在農歷新年或其他節日給村民發放豬肉;到冬天,則利用果樹和河岸灌木的枝條編織籃子,賣給村民。新的經營模式取得了巨大成果,傅增山和王樹芳作為南河村林業隊的帶頭人都為此感到驕傲。

圖片來源:中國農業博物館

文革期間,推進糧食生產并未影響即墨縣的畜牧業發展。養豬是即墨縣的主要畜牧活動之一,因為養豬既供肉食又產出有機肥原料。1949年時,即墨縣的地盤是最大的,當時全縣的豬有22,400頭。到了1963年,這一數字增加到148,000頭。文革期間,為了給農業提供更多有機肥,即墨養豬業持續發展。到1967年,增至306,000頭,1973年345,400頭,1975年422,000頭。豬的數量已經是1949年18.8倍,1963年的2.8倍。

除了豬,雞也是即墨縣農民喜愛的一大蛋白質來源。大多數農戶在春節期間會養幾只母雞產蛋,并養一只公雞供食用。根據1932年的統計數據,即墨的雞總數為289,700只,戶均2.17只。到1957年,雞的總數達到了416,700只,戶均2.64只,以上是文革前養雞的巔峰水平。“大躍進”失敗后,農村受到自然災害的影響,糧食短缺,人雞爭食,因此養雞業萎縮,雞的數量在1960年降至119,000只,戶均0.75只。但文革期間,隨著糧食產量增長,雞又重新增加。1970年,數量達到371,100只,到1980年,更是激增至769,000只,是1932年的三倍,1957年的1.8倍。養雞業在文革期間得到了初步發展。

八、農村工業蓬勃發展

文革期間,即墨縣的農村工業蓬勃發展。如前文所述,即墨縣的農村工業企業依托集體組織,曾在大躍進期間有過短暫的起步發展,但在大躍進過后,集體組織遭到削弱,工業企業也就幾近消亡了。在六十年代初,全縣僅剩10家農村工業企業,共有253名工人。在文革期間,即墨縣農村的集體經濟得到進一步鞏固,這就為地方自主發展農村工業企業提供了經濟與組織基礎。文革教育改革實施后,越來越多的年輕人接受了教育,學了技術,并能夠在農村工業企業中承擔工作。

1966年,即墨縣成立了15家社辦企業。許多村莊也開始在村里創辦小型工業企業。農村工業從1966年蹣跚起步,在短短十年內發展出成熟的工業體系。從工業企業總量上看,1976年即墨縣共有2557家農村工業企業,平均每村2.5家。從規模上看,農村工業企業共有54771人,年產值達9136萬元(按1970年的常量計算)。到這時,農村工業企業創造的收入就占到了即墨農村30個公社總收入的35.8%。

農業為農村工業提供原材料,農村工業又生產機器給農業耕作帶來便利,從而反哺農業發展。比如文革期間灌溉設施竣工后就能夠投入正常運轉,這得益于電泵、電動機和燃氣機的推廣使用。為了普及水井和水庫,即墨縣革命委員會調動即墨縣的所有技術資源,發起了一場“農機大會戰”(一場生產農業機械的大運動)。從1970年4月12日到6月底,即墨縣在八十天的時間里生產出了300臺擁有二十馬力的柴油機,而在隨后的八周又生產出60臺拖拉機。那么這些產品的質量如何?國家機械工業部曾召集39家研究所的工程師來給這批產品做質量評估,結果是所有產品都通過了檢驗。

圖片來源:中國農業博物館

我們還需要考慮到在文革以前,即墨縣農村的技術資源非常有限,彼時工人只能生產鐵锨、鐮刀、汽鍋和獨輪手推車,如此前后對比,運動所取得的成就實在令人欽佩。普通工人和技術人員都積極作為,并充分運用其專業知識技能,生產出新機器。更重要的是,教育改革為當地工業發展輸送了年輕人才,他們在校期間就掌握了相關技術知識,學成的普通工人再組成小分隊共同開展技術攻關。促進農村工業發展的因素有很多,但人的因素也至關重要。

九、農村收入的增長

隨著農業增產和農村工業發展,即墨縣農村人口的人均收入也提升了。從糧食占有量上看,即墨農村居民的人均糧食占有量從1965年的239公斤增加到1976年的421公斤。從糧食人均消費量上看,以南河村為例,消費量從1965年的130公斤左右增加到1976年的220公斤。在文革以前,南河村民不得不從國營糧鋪或自由市場上去買糧,因為當時本村還做不到糧食的自給自足。但從1968年開始,此后每年即墨都能做到糧食自足。過去,即墨農民只有在逢年過節或招待客人等特殊場合,才會吃白面。但小麥產量增加以后,村民可以經常吃上白面了。

農村工業企業實現創收,這讓工分的價值也得以提高,農村人口的生活水平因此提升。就像田間勞作的農民記分那樣,南河村的工廠也同樣給記工分,而村辦工廠的收入則是在全村范圍內分配。因此,工廠的出現極大地促進了全體村民生活水平的提高。南河村和郭家巷是即墨縣的兩個中等水平的村。在70年代中期,這類村子記一個工分,其價值大概在8分到1角4分不等,換算成單日工分收入大約是在8角到1.4元。在發展水平較高的村莊,如莫市、姚頭、戈里、南光等村,工分價值在1角5分到2角之間,合計單日收入是1.5元到2元,這已經和當時城市普通工人的收入相當。20世紀70年代,南河村辦工廠的目標是在保障資金積極投入的同時,將村民的收入水平維持在每天1.5元。

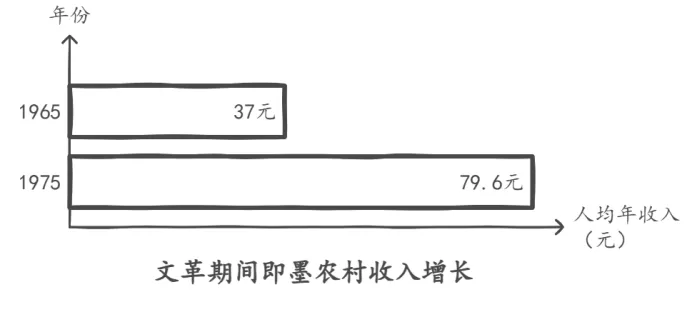

文革十年間,即墨農村居民的人均年收入翻了一番多,從1965年的37元增加到1975年的79.6元。當然,即使是1975年的數字,這個收入也不算高。但我們必須考慮到,農民計算收入的方式有其特點,而且他們也傾向于少報收入。

需要指出的一點是,即墨縣農村居民收入在文革期間大幅提高,而城市居民的收入卻停滯不前,甚至下降。即墨國營工廠工人的平均年收入從1956年的480.7元下降到1976年的427.8元。假設一個國營工廠工人需要撫養四口人,以這個標準計算,那么他的家庭人均收入在1976年為85.4元,這個人均收入水平只是稍高于一般農民家庭而已。

文革期間,農民家庭的糧食消費量也急劇上升,而城市居民的糧食消費量實際在下降。即墨縣農村居民的人均糧食消費量在1965年至1975年間增長了55%,而即墨縣城市居民的人均糧食供給量卻減少了。一級特殊工的人均糧食供給量從1955年至1960年的每月37.5公斤下降到1960年至1978年的每月26公斤。二級特殊工每月減少5.5公斤的糧食供給,其他類別的城市居民按月算減少了1-3公斤供給,按年算減少了12-36公斤。

在此,筆者并不打算就這一時期城鎮居民收入停滯或下降的原因展開分析。但是連同這一事實在內,再加上同期農村居民收入的大幅增加,城鄉生活水平差距其實是在縮小的,而這正是毛澤東在文革期間特別強調的共產主義目標。

—END—

文章來源:

Han, Dongping. The Unknown Cultural Revolution?: Educational Reforms and Their Impact on China’s Rural Development(Chapter 5, pp. 183-250). New York: Garland Pub., 2000.

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號