在新民主主義革命進程中,第一代農(nóng)民作為中國無產(chǎn)階級的最廣大和最忠實的同盟軍,為中國革命的勝利做出了不可磨滅的歷史性貢獻;新中國成立后,在以“工農(nóng)剪刀差”推動社會主義工業(yè)化的過程中,第二代農(nóng)民在田間地頭戰(zhàn)天斗地,以自身厚實的胸膛承起了共和國的工業(yè)化大廈;改革開放以來,第三代農(nóng)民被春風(fēng)吹拂成了亦工亦農(nóng)的“農(nóng)民工”,為所謂的高速發(fā)展不知熬盡了多少血汗;大步邁進新時代,璀璨的霓虹燈閃爍著“代際剝削”幾個大字,困在融不進的城市和回不去的農(nóng)村的樊籠中,碌碌一生的他們,又該何去何從?

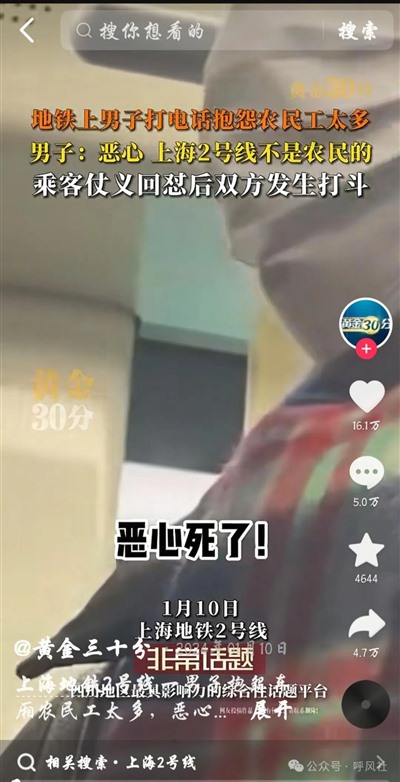

文首段是筆者想說卻一直沒說的話,在4.21刷到一個視頻(圖1)后,馬上想起了以往看到過很多類似的(例如圖2、圖3),積壓的干柴一點就著,成了這篇文章的引子。如首段所示,正文將分為三個主要部分(改開后和新時代劃為一個部分),以筆為刀,正本清源,刺向精神/物質(zhì)上的“階級敵人”。

一、中國無產(chǎn)階級的同盟軍

《毛選》第一卷第一篇《中國社會各階級的分析》開宗明義,以一文有力批判了當(dāng)時只注意國共合作和工人運動的兩種傾向,道明了我們最牢靠的朋友正是中國的廣大農(nóng)民。緊跟其后的《湖南農(nóng)民運動考察報告》更是盛贊“矯枉必須過正”的農(nóng)民運動是“好得很”的!

從現(xiàn)實歷史來看,其實“農(nóng)村包圍城市”“土地革命/改革”“人民戰(zhàn)爭的汪洋大海”……這些但凡上過初中歷史就不會陌生的詞匯,已經(jīng)多少能夠說明農(nóng)民在中國革命中的重要性了。在物資與軍人(送子參軍)支持上,在協(xié)助對敵作戰(zhàn)上,在沖擊封建土地制度上……中國農(nóng)民無不發(fā)揮了巨大作用。筆者想,這一段歷史,大概沒什么人會反對,故不再贅述。

二、共和國工業(yè)化的“蓄水池”

在20世紀(jì),一個后發(fā)國家想要在戰(zhàn)后迅速發(fā)展起來,除了工業(yè)化,便沒有第二條路了。一個百廢待興的國家,想要在不掠奪他國的前提下發(fā)展工業(yè)化,那么只能向內(nèi)尋。于是新中國成立后的“工農(nóng)剪刀差”,便應(yīng)運而生。

所謂“工農(nóng)剪刀差”,就是指一種在經(jīng)濟意義上不平等的工農(nóng)業(yè)品交易,工業(yè)品以高于其價值的價格賣給農(nóng)民,農(nóng)業(yè)品以小于等于其價值的價格賣給工人,以此來支撐社會主義工業(yè)化的運轉(zhuǎn)。工業(yè)化的人與糧食,很多都要從當(dāng)時占中國8,90%人口的農(nóng)民那里來。那么在這種情況下,農(nóng)民注定做的是“虧本買賣”,而要付出的代價便是很繁重的勞作與相對匱乏的物質(zhì)生活條件。后來,這成了很多人否定前三十年所常打的一張牌。

但正如此部分開頭所說,不這樣做,國家就發(fā)展不起來,強大不起來,獨立自主不起來。而實際上,“工農(nóng)剪刀差”本就只應(yīng)是特定歷史條件下的產(chǎn)物,按原本的道路來說,隨著生產(chǎn)力發(fā)展,工業(yè)在受農(nóng)業(yè)哺育的過程中也會反哺農(nóng)業(yè),比如化肥(廠)、良種研發(fā)、農(nóng)藥(廠)和水利設(shè)施等,最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)工業(yè)化,讓農(nóng)民可以從繁重的體力勞動中解放出來,實現(xiàn)“離土不離鄉(xiāng)”,社隊(鄉(xiāng)鎮(zhèn))企業(yè)的異軍突起便是現(xiàn)實例子。與此同時,還有副業(yè)的發(fā)展,集體經(jīng)濟組織的不斷升級壯大。但人們常說“歷史沒有如果”,當(dāng)此進程斷掉之后,我們便看到了為生計而進城的農(nóng)民工,看到了城市退休老人的退休工資與農(nóng)民的養(yǎng)老金之間的巨額懸殊……

工業(yè)體系的完整可以避免仰人鼻息,“制造大國”離不開此前打下的基礎(chǔ)。是中國農(nóng)民默默無聞的巨大付出,讓工業(yè)化的大樓從他們鐵的脊梁上拔地而起。

三、改開后“黃金時期”的筑基人

人們常說改革開放后中國是在飛速發(fā)展的,但很多時候都會忽略了其中最沉默卻又最龐大的一個群體——農(nóng)民工。

我們前文說的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在改革大潮下只是黃粱一夢,現(xiàn)實是大量的農(nóng)民作為“廉價勞動力”進城務(wù)工。筆者想說很多“負能量”的東西,但著墨太多怕是發(fā)不出來,這里建議讀者可以自行查閱相關(guān)資料(筆者可推薦自己讀過的《共和國的歷程》《北大后勤工人調(diào)研報告——被忽略的群體》)。不過筆者可以簡單說說文首段提到的“代際剝削”,它是指喪失勞動能力或失去經(jīng)濟收入來源的父輩需要依附子代,同時農(nóng)村出來的年輕人想在城市中成家立業(yè),很多都需要父母掏出半生積蓄來支持。而下一代安身在城市中后,被遺忘或幾乎被遺忘在農(nóng)村的老人也是存在的。

此外,根據(jù)筆者的個人見聞(難免片面,僅供參考)來看,在城里退休老人可以拿著一套十幾萬的設(shè)備悠哉悠哉地拍鳥拍花拍上一整天的同時,筆者的爺爺奶奶,外公外婆一個月卻只能拿到100多塊錢;筆者過年回老家,感受到的農(nóng)村是滿目蕭條的,年邁者相繼逝去,外出打工者屁股還沒坐熱就又要離家,種地的人越來越少……前者可以拿出來說一說,那就是憑什么城鎮(zhèn)居民可以憑工齡證明換養(yǎng)老保險繳費年限,而農(nóng)民交公糧的歷史性貢獻卻被“制度性抹殺”了?曾有相關(guān)“磚家”表示,交公糧是特定歷史時期下的稅收,屬于強制措施,而養(yǎng)老保險主要針對城鎮(zhèn)職工,屬于單位和個人自愿繳納的,所以是兩碼事。但于情于理來說,公糧都絕不僅僅是現(xiàn)代意義上的稅收,而應(yīng)該是稅收、保險和超額貢獻的總和,已經(jīng)并且還在持續(xù)做出巨大貢獻的中國農(nóng)民,絕不應(yīng)該被“呼之則來,揮之即去”!況且,現(xiàn)在光憑種地,根本就無法養(yǎng)活一家老小。

總之,城市的高樓大廈和大量基礎(chǔ)設(shè)施是農(nóng)民工親手締造的,城里人的衣食住行離不開他們。而他們想要在城市中獲得一席之地,卻又是那么的艱難;想從城市退回農(nóng)村,卻發(fā)現(xiàn)農(nóng)村也不是好回的歸宿……

此文是在憤而不平的心境下寫就的,每個部分并沒有十分詳盡的內(nèi)容,只是大致梳理一下中國農(nóng)民及其歷史性貢獻。從歷次相關(guān)新聞來看,那個時代遺留下的不多的遺產(chǎn)讓大部分人都會選擇站在工農(nóng)的一邊,但現(xiàn)實中工農(nóng)如此這般的境地,不能不發(fā)人深省。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號