八九十年代以來,中國電影界有個很明顯的問題,主要突出一個猥瑣、雞賊、下作和俗不可耐,越來越多的新電影,都表現出賊眉鼠眼的氣質,用各種鏡頭視奸觀眾,導致人非常生理不適。

文藝圈把自己打造成一幫貴族,他們自詡是高山,需要別人來敬仰,殊不知他們比下水道還惡臭。

在這種情況下,電影從業者仿佛有一雙魔手,許多壯懷激烈、慷慨豪邁的中國英雄故事,在他們的改編下,就成了凄凄慘慘、陰陰沉沉的歷史傷痕故事。

你會感覺,現在的電影缺乏一股精氣神,比較喜歡以下三路開道,渲染所謂人性的“復雜性”。

他們明明是夏蟲不可語冰的貨色,卻還要居高臨下,以一種小市民的的低級趣味,教化眾生,最后把一切故事,都要拍成惡心大家的傷痕電影。

他們永遠沉湎在里面,走不出來,最后搞得大家都很郁悶,很不舒服。

我們其實有非常優秀的電影傳統,他們不肯繼承,硬是要到垃圾里面淘金。之所以造成這種結果,實際上是以上海、香港派為代表新民主主義文藝路線,最終還是戰勝了解放區延安文藝路線。

大家好,我是豐兄,今天給大家聊聊國產電影的猥瑣氣質是怎么來的?

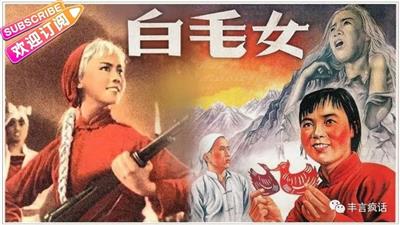

1976年3月,一本叫《人民電影》的雜志誕生,雜志創刊號的封面,是電影《春苗》的劇照,封底是電影《決裂》的劇照。第二期封面是電影《第二個春天》的劇照,封底則是電影《閃閃的紅星》的劇照。

這些電影代表了前二十七年的藝術水平,而他們有個官方名稱,叫做人民電影。人民電影又分為前十七年和后十年,最終在后期達到了新中國電影的最高成就。

新中國初期,電影由兩支力量組成,一支是延安解放區電影文藝工作者,一支是國統區的左翼電影工作者。

1949年7月,第一次文代會召開(中華全國文學藝術工作者代表大會),國統區電影人與解放區文藝戰士兩支隊伍會師,解放區電影人更重視政治,國統區電影人更重視藝術,這種分歧為中國電影的發展高潮和潰敗,埋下了伏筆。

在新中國的熒幕上 ,工農兵的覺醒、反抗、斗爭直到勝利,是主要的圖景,像《南征北戰》《智取華山》《雞毛信》《渡江偵察記》,都是反映新民主主義革命故事。

這個時期的電影,風格簡單、質樸、熱情,因為解放戰爭剛剛結束,人們剛從生民倒懸的陰影中走出來,整個國家都充滿朝氣,創作人員普遍有種來自時代的真實感情。

所以后來再拍《鐵道游擊隊》《平原槍聲》這些電影的時候,都遠遠達不到當時那些黑白片的魅力,這種魅力屬于時代的限定款,無法被復制。

從1950年開始,新中國電影參加了在捷克斯洛伐克舉辦的卡羅維·發利國際電影節,《中華兒女》獲得爭取自由斗爭獎,《鋼鐵戰士》獲得和平獎,《白毛女》獲得特別榮譽獎,還有一系列獎項,反正拿了個大滿貫。

即便是在資本主義國家,新中國左翼電影也很受歡迎,在英國全國青年聯歡節上,雖然電影沒有翻譯,但成百上千的青年們,冒著暴雨在帳篷里看《白毛女》,看得津津有味。

1956年開始,新中國已經從戰亂中擺脫出來,有能力創造社會主義新文化,文匯報發起了《為什么好的國產片這樣少》的討論,國統區導演和延安派導演互相開始了競爭。光是在1959年,就出品了80部電影。

強調藝術的國統區導演,推出了《花好月圓》《青春的腳步》《球場風波》《地下尖兵》這樣的精品,而延安派導演經過了將近10年的藝術實踐,最終也拿出了自己的佳作,如《林則徐》《青年之歌》《永不消失的電波》《林家鋪子》等等。

前十七年的革命電影,基本可以分為三類,英雄成長片、革命戰爭片、史詩傳奇片、其中,英雄成長片最受歡迎。

主人公沒有任何背景和祖輩萌蔭,純傻里傻氣的新手村小白一個,從空有熱情到有勇有謀,從個人英雄主義戰士,到具有集體主義精神的無產階級戰士。

《紅色娘子軍》里的瓊花,就是地主南霸天欺壓下的女奴,被紅色娘子軍黨代表洪常青救出來,參加了革命。

第一次執行任務時,就犯了無組織無紀律的錯誤,在洪常青的啟發教導下,逐漸提高覺悟,并在洪常青犧牲后,繼任娘子軍代表,領導軍隊繼續戰斗。

新中國前期,斗爭一直是文藝批評的主流,尤其像著重表現斗爭的《年輕的一代》《千萬不要忘記》這種電影。

1961年6月,北京新僑飯店,召開了全國文藝工作座談會,總理親自批示,文藝的教育作用和娛樂作品,是辯證統一的,這直接導致知識分子被摘掉了“資產階級”的帽子。

不過,由于上海派導演習慣了批判既有制度為主要創作方式,喜歡以“暴露黑暗”來表達自己觀點的藝術家們,引起了上層的警惕。

1964年,教員繼《武訓傳》后,再次對文藝界表示出不信任,開始批判電影界的XZ主義。

新階段電影強調“三突出”原則,在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物,這就是后來被反復批判的樣板戲表演。

《紅燈記》當屬其中的藝術巔峰。《紅燈記》誕生于勝利必將屬于我們的革命樂觀主義中,卻也昭示著最冷峻的現實:革命會有殘酷的犧牲,隊伍里會出現壞人,因此,革命需要傳承。那小鐵梅就成了未來的希望。

正如那段歷史一樣,如果我們不能用社會主義新文化替代腐朽的舊文化,那么未來勢必會有那么一天,站在我們身邊的是王連舉,而不是李玉和。

當人們喊出什么什么就是好的時候,倉促打造一種英雄神話和歷史正義,就是為了防止上面這種局面出現。這是一種被迫和無奈。

70年代,當所有的經典都被破壞殆盡后,中國電影開始構建它的新經典,于是,20世紀的電影藝術高峰來臨了,可以與好萊塢分庭抗禮的電影來臨了。

從1973年到1976年9月,一共拍攝了76部故事片,有一些是翻拍的電影,比如《南征北戰》《渡江偵察記》《平原游擊隊》。而更多是被后來污名化的所謂陰謀電影,比如《春苗》《決裂》《歡騰的小涼河》,還有好幾部沒來得及上映就被撤下了。

一部電影就是一段沉重的歷史,或許多年以后才能還原它本來的面目。

《閃閃的紅星》是當時唯一各方都叫好的電影。影片最經典的一幕,是宋大爹送潘冬子乘竹筏順江而下,去鎮里米店當偵查員。

宋大爹手持竹竿,穩穩站在船尾,潘冬子則蹲坐在船頭。清澈的江水奔流,竹排時疾時緩 ,掠過兩旁的青山,雄鷹在高空翱翔。

而那首《紅星照我去戰斗》,更是歌聲悠揚,此情此景,如癡如醉,是革命浪漫主義的最佳寫照。

后十年的電影,有一種哲學上的自信,認為人可以掌握一經發現,就可以放之四海而皆準的真理,而敘述者自認為是社會歷史的代言人,是民族共同心聲的表達者,這與那個時代暗合表里,與那個人的精神遙相呼應。斯人遠去,時代終結,所以也就成了一抹絕唱。

當舊歷史解體,電影也開始新階段,此后幾十年的主題都沒變過,以至于傷痕的歷史比“受傷”的歷史還要長。

這時候的電影都是所謂撫平創傷,消除所謂集體恐怖記憶,其中代表是《巴山夜雨》。

一艘由重慶開往武漢的江輪上,幾個各懷心事的人共處一室,這是特定時間下的特定空間,就在這十幾平方內,卻濃縮了經濟停滯、社會凋敝、民生困苦,黑白顛倒和痛苦壓抑。

比喻那段歷史不過是歷史長河中的一段航程,走過這段三峽,人們就會撥開云霧見青天。

傷痕一直在繼續,第五代導演們為了獲獎,為了在國際上揚名,開啟了猥瑣電影的濫觴。

在敘述民族特色上,以丑化和矮化為主,在刻畫人性層面上,主打瘋癲和無底線。

編造什么西方式“弒父”偷情亂倫啦,熱衷于講那些豪情天縱的猛男悍婦啦,喜歡將戲劇舞臺移植到深宅古剎和曲巷瓦房中,越獵奇,老外就越喜歡。

表面上這是在挖掘民族性,實際上跟我們民族沒半毛錢的關系,這是一種猥瑣敘事,用“偽民族性”替代民族性。

反而那些優秀的電影,比如黃建新的《背靠背,臉對臉》,對社會人際關系的揭示,非常具有深刻的民族文化內涵,在西方卻反響平平,極其冷淡。

敘事混亂的《誘僧》卻大受青睞,影片中的復仇和武打,和尚尼姑偷情,這些才是西方人理解的中國文化,以至于他們排隊購票去看這部電影。

這就導致一個問題,越是猥瑣,越在西方受歡迎。

西方人眼中的“東方主義”,通常有兩種面孔,一種是面目猙獰的妖魔,是專制、愚昧和落后的代表,于是他們就創造出了“長著莎士比亞式的眉毛,撒旦的面孔,長眼、細胡須,眼睛閃著綠光”的傅滿洲。

另一種是天使化的東方,溫馨、寧靜,一片祥和,尤其是這里的女人,有種特別的溫柔。所以八九十年代電影中的女人,那種溫柔纏綿和多愁善感,很大程度上就是為了滿足西方人的意淫想象。

第五代導演為了試圖跟“國際接軌”,極盡阿諛諂媚之能事。

電影《洗澡》就是在西方人精心策劃下的東方主義想象文本,澡堂內熱氣騰騰,人與人相濡以沫,這是一個人們共享天倫之樂的烏托邦家園,早年叛逆輕狂的兒子,最終心甘情愿臣服在慈祥的父親面前,這為身處后工業時代的西方人,提供了一點茶余飯后的多愁善感。

當然,這個階段的猥瑣,還隱藏在電影的文化層面上。

到了新世紀,這幫貨色根本就不裝了,撲面而來就是擋不住的油膩感,尤其是主旋律電影,越看越不對,主角不是好萊塢式的孤膽英雄,就是為愛沖鋒的一代情種,與革命無關,與歷史無關,劇情一塌糊涂,以惡心觀眾為主要目的。

原因是什么呢?這些導演和主創是新民主主義文藝路線的遺老遺少,他們言必五四和民國,張嘴就是十里洋場的風花雪月。

他們打心里是不認同延安文藝的主旋律電影的,但是又要賺錢,屬于是一邊惡心自己一邊搞創作,于是就搞各種小動作,插各種小私貨,反正他們就沒打算把電影拍好。

比如《攀登者》里面,海報上寫的是“為國登頂、寸土不讓”,而劇情卻強行加碼章子怡和吳京的感情戲,好像是為愛登頂,是對愛人的信念,給了他攀登的勇氣。

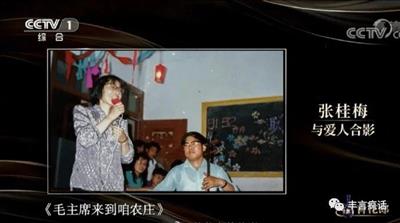

又比如最近熱映的一部電影,主角的力量源泉,明明來自于她作為一個共產黨員的堅守,但在影片中,卻變成了對亡夫的狂熱思念。

每當主角遇到挫折和困難時,亡夫就會自帶柔光濾鏡,穿著毛背心出場,陪著女主角跳一曲浪漫的華爾茲。

不是說不能思念亡夫,也不是說不能跳華爾茲。

我們從人物自述中看到,丈夫董玉漢是用的二胡伴奏,而她唱起了《毛主席來到咱農莊》。

“麥苗青來菜花兒黃,毛主席來到咱們農莊;千家萬戶齊歡笑呀,好像那春雷響四方。”

這一幕是主角一生最美好的回憶。

第一,這反映了她跟丈夫琴瑟和鳴,非常恩愛。第二,舊時代的許多青年,他們都具有文藝氣質、多才多藝。第三,聯歡會,大家圍坐在一起,拉二胡,唱歌,這些畫面讓人聯想起集體生活,二胡代表了中國傳統文化,聯歡會則是新時代的象征,親切又有力量。

華爾茲就不一樣了,這是相對個人主義的,排他性的,是西方文化符號,跳華爾茲沒有什么不對,但用在這里卻并不合適。這在根子上是藍色文化替代了紅色文化。

國產電影的猥瑣之處就在于此,總是喜歡搞小聰明,搞小動作,自以為是,機關算盡,以為別人看不出來,實際上本來想露臉,結果把屁股給露出來了。

我們電影圈有很多人,一方面,他們的思想還停留在舊中國,滿腦子封建余毒,一肚子骯臟下作。

另一方面,他們的組織形式還是封建行會式的,比如管燈光的要叫燈爺,各種道具、器材租賃、司機,都有行業幫派。更不用說京圈、港圈、西北圈、東北圈,小圈子文化堪比封建社會。

他們才是需要被改造的對象,現在竟然個個被稱為老師,還要負責社會教化的責任,這簡直是最搞笑的一件事。

如果不用新文化代替舊文化,他們勢必還會繼續惡心我們。這樣的勢頭必須要遏制下去了,不給他們狠狠扇幾嘴巴子,他們是不會自己反省的。

相關文章

- 從張桂梅校長到《我本是高山》,之二 我們需要什么樣的文藝

- 在現實的共產黨人中,確實存在著具有堅定的共產主義理想信念的人

- 不理解共產黨人的人,塑造不出真正的英雄形象

- 四評《我本是高山》:以共產主義理想信念教育青年人

- 警惕別有用心的人揮舞“極左”的大棍企圖將社會主義引入歧途

- 三評《我本是高山》: 對批評的批評—為什么把一個基于偉大共產主義信仰的故事矮化為基于愛情的故事?

- 《我本是高山》與武訓傳是意識形態教育領域激烈階級斗爭

- 對《我本是高山》的爭論應該再激烈些,求得徹底澄清思想混亂

- 再評《我本是高山》:犯了幾個致命錯誤

- 譚吉坷德|從《我本是高山》讀懂胡錫進

- 評《我本是高山》:張桂梅支教的動力之源?

- 真正的主旋律猶如太陽,最怕他們的是魑魅魍魎

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號