【核心提要】近年來,云計算、人工智能等技術與應用的快速發展及其與社會經濟活動的廣泛融合,把人類社會帶入一個全新的“大數據時代”。尤其是2025年以來,DeepSeek迅速火爆全球,而其在中醫領域的應用更是引發中醫愛好者的興趣,不少人開始嘗試運用它來開方治病,還多次成為輿論熱點。當然,目前階段看來,DeepSeek確實可以根據其強大的數據庫中豐富的中醫文獻和經典醫案給出藥方,但卻遠不及真人醫生全面和精準。

那么,大數據、人工智能等數字技術與中醫相結合,意味著什么?未來中醫藥的發展會更便捷、更高效嗎?數字中醫是否意味著機器人取代傳統中醫問診看病即將成為現實?

我們這幾年致力于推動中醫大眾化,作了一些嘗試和努力,期望讓廣大老百姓用較短的時間、較低的成本學會掌握中醫,力求能夠防治我們生活中的常見疾病,守護我們和家人的健康。在當今的AI時代,如何更快更好的實現中醫的大眾化?中醫的“大數據”在哪里?我們如何學以致用?下面是3月29日紅歌會網大講堂羅先勝老師的講座文字版(未經主講人審訂)。

【紅歌會中醫文化大講堂2025第二期】:

AI中醫與大眾中醫的時代圖景

——AI時代,如何運用中醫大數據實現中醫大眾化

主講老師:羅先勝

導讀:近年來,云計算、人工智能等技術與應用的快速發展及其與社會經濟活動的廣泛融合,把人類社會帶入一個全新的“大數據時代”。

2024年8月,國家中醫藥管理局會同國家數據局印發《關于促進數字中醫藥發展的若干意見》提出,用3-5年時間,推動大數據、人工智能等新興數字技術融入中醫藥傳承創新發展全鏈條。

尤其是2025年以來,DeepSeek迅速火爆全球,而其在中醫領域的應用更是引發中醫愛好者的興趣,不少人開始嘗試運用它來開方治病,還多次成為輿論熱點。當然,目前階段看來,DeepSeek確實可以根據其強大的數據庫中豐富的中醫文獻和經典醫案給出藥方,但卻遠不及真人醫生全面和精準。

那么,大數據、人工智能等數字技術與中醫相結合,意味著什么?未來中醫藥的發展會更便捷、更高效嗎?數字中醫是否意味著機器人取代傳統中醫問診看病即將成為現實?

我們這幾年致力于推動中醫大眾化,作了一些嘗試和努力,期望讓廣大老百姓用較短的時間、較低的成本學會掌握中醫,力求能夠防治我們生活中的常見疾病,守護我們和家人的健康。在當今的AI時代,如何更快更好的實現中醫的大眾化?中醫的“大數據”在哪里?我們如何學以致用?下面是正文。

今天我們交流的主題是 AI中醫與大眾中醫的時代圖景,副標題是如何運用中醫大數據實現中醫大眾化。大家從這里應該看出主題的落腳點是中中醫大眾化。

那么,AI中醫與大眾中醫的時代圖景著重探討這幾點內容:

AI中醫如何可能;

大眾中醫如何可能;

AI中醫與大眾中醫能否有機結合、互相推動。

它們在當今 AI時代能夠展現出這個時代所具有的一個圖景,這個圖景怎么樣,是要跟大家一起來探討的問題,我們來看第一個問題。

第一個問題就是 AI中醫如何可能。我們現在對于中醫的智能化其實已經感覺到了,很多醫院早就運用了中醫的智能化。而智能化是分級別的,如果我們撇開級別的高低不講,那么中醫智能化可以說早在十年前就已經進來了。所以我們現在所說的 AI中醫,無非是指中醫智能化的高級時代——所謂的機器人來看病。大家會局限在所謂 AI中醫,就一定是機器人全面把控操作來看病。但是今天所探討的 AI中醫,它其實是中醫的智能化。但這個智能化分很多層次、很多級別,所以今天會從這幾個方面進一步探討中醫在什么情況下能夠智能化?AI中醫如何可能?公益課主要的對象不是說如何真正去了解機器人中醫智能化是怎么操作看病的,而是落腳點放在我們如何用中醫的智能化來推動實現中醫的大眾化,因此關注的重點還是人,而不是器,器是為人服務的。

那么究竟中醫能不能高度智能化?這就要看中醫有沒有大數據。我們探討什么問題,是要有歷史與邏輯的觀點去分析。今天就從歷史和邏輯的關系來看中醫的智能化如何可能。

中醫有沒有大數據?因為人工智能化的最基礎的一點就是有沒有大數據的支撐。可以回答,中醫的大數據大得驚人。大家想一想,連現代醫學才發展三百年,它都有相當一定的數據。那中醫發展了多少年?一般說是2000多年。如果大家對中華文明有進一步深入的認識,特別是從今天這個時代已經成氣候的西方偽史學來看,可以說中醫的數據庫已經要大大超過2000年以上的歷史。別說2000年以上,我們就說漢唐宋元這些時代所庫存的大數據,隨便舉一舉,都會讓大家感覺到非常的吃驚。

我們有一套書,叫《圣濟總錄》。那么這一本書,如果要全部出齊的話,這個圖可能還沒有完全包括完畢,以圖上的書來看,全書200卷,分66個門類,最關鍵的是它有16834方子。

光是《圣濟總錄》就有這么多方子,如果說從中國浩如煙海的方子都算的話,可能是上百萬首方子。這一百萬方子意味著什么概念?我舉個例子吧。現在的經方大師,他一生當中常用的比較精到的方子,就在那么一百—二百個方子。漢唐經方醫學最精華的方子,我們可以選出常用的500來個。如果我們有一個完善的模型,把這一百萬個方子再進行去粗取精,或者再通過一定的建模,把這些方子的實用性都完全挖掘出來。我們說一百萬個方子當中,至少我們能夠篩選出十萬個左右方子,這又是什么概念?但是要補充的是,一般來講300——500個方子就可以把世間發生在人身上的千千萬萬的疾病可以搞定。

大家聽下來以后是什么概念?這個概念,雄辯的說明中醫的方子非常具有大數據的支撐。它在這個支撐下就是中醫能夠高度智能化的基礎條件前提之一。還有我們的太平圣惠方,這里邊的方子也差不多是幾千上萬個。留落在日本的醫心方也會有成千上萬個方子。就舉這三點,足以證明中醫的數據庫大得驚人。

我們來看中醫智能化的一個歷史背景。

早在2020年,中醫大腦已經成為擁有2000多條疾病和癥狀,8000多首方劑,億級數據標記位點的臨床高度成熟的中醫知識圖譜。

這是什么概念?也就是說,到2020年中醫智能化大腦跟數據的接口已經達到這種程度。所以當大家在懷疑中醫能不能高度智能化,懷疑有沒有機器人中醫的時候,實際上AI中醫已經悄悄的成熟了這么多年,那么現在的條件更是日新月異。大家有沒有發現,市場上很多的平臺,特別是廠家都已經在打 AI的旗號,每一家都有一個AI的機器再跟醫生對接,從而又跟患者對接。正因為是在這種時代的背景下,引起了我們的重大的一些思考,想把這些問題跟大家一起來梳理,以期有新的發現,能展現出我們能夠看到的一些圖景。

還有一些同志認為中醫就是憑經驗辦事,沒有標準化。無標準,無規范,那能不能形成 AI中醫?我們要回答:其實經驗就是數據。也就是說,所謂的數據其實就是經驗,大家把經驗跟數據對立開來了。經驗就是數據,把大量的經驗落實在數據上,再從數據當中去建模,這才是最關鍵的一步。所以經驗就是大數據。這一點有些同志可能沒有深究它,我們還是那句話,經驗就是大數據。可以看出,大數據的存在,它只是 AI中醫的一步。AI中醫第二步也很關鍵,但是大數據必須是前提。大數據是前提,而關鍵的一步就是建模。有同志同仁就說了,難的就是經驗如何合力的有效的數據化,這句話漸漸的觸摸到了AI中醫的一個關鍵點,就是在強大的數據當中,如何建模。用一個模型把這些數據給連接起來,輸入機器,這是最關鍵的。

有一位同志說經方都很小,一般中醫不用。這句話就說明了中醫的一個現狀。我們的現狀是忽略了經方醫學。現在要說的是,實際情況恰恰相反。什么相反呢?目前來講,實際情況是中醫分醫經醫學和經方醫學。而目前的醫經醫學,它的理法方藥還沒有完全形成一個特別雄厚的邏輯回路。所以我們的醫經醫學,你會發現,用臟腑辨證來看病的話,每一位醫生開出來的方就不一樣。我們有十個醫生,如果他是用醫經醫學,也就是一般的臟腑辨證開出來方的話,那么十個醫生開出來,是有一些比較明顯的差距的。這個差距說明了醫經醫學(也就是臟腑辨證,心肝脾肺腎12經絡)這種辨證方式,目前的中醫還沒有形成一個統一的理法方藥完畢的邏輯回落。但是經方醫學不一樣,如果都是學經方醫學,都是一個模型的話,他們開出來的方會有相當的驅同性,我們下面會繼續再來探討一下。

第二點要探討一個中醫建模如何可能。這本來是比較常識的問題,任何派別的中醫在看病的時候,都有辨證模型,所以中醫建模如何可能從這一點來看,它是一個偽命題,也就是說不應該存在這個問題。因為中醫早就有模型,這里為什么要重提這個問題呢?是這個問題對我們來講,隱含的有一個問題——中醫建模能不能統一。這里的中醫建模如何可能,實質上是要問中醫能不能建立一個統一的模型?我們認為可以,而且非常必要。中醫建模能不能統一?那么它實質上是由下邊的三句話來回答:精確中醫如何可能;規范中醫如何可能;標準中醫如何可能。

大家發現沒有,我們現在大多數——無論是中醫內的業內人士,還是業外的愛好者,或者是一般對中醫比較接觸的多的患者等等,都認為中醫沒辦法精確化、規范化、標準化。總認為中醫就是一個經驗性的東西,其實這是有問題的。中醫早在1000多年前就有精準、規范、標準存在,只是我們沒有好好的去挖掘它、發掘它。剛才我們說了經方醫學,如果從精確、規范、標準來看,目前還存在一些難度,但這個工作也在做。從經方醫學早在1000多年前,它就已經達到了一定的精確、規范、標準,但這個醫學確實是被埋藏著,沒有被我們發掘。這個醫學其實就是我們所說的《傷寒論》漢唐經方醫學。《傷寒論》漢唐經方醫學,實質上已經達到了經典——從經驗上升到了經典,一旦它達到了從經驗上升到經典,只要是經典,它的建模就具備了基礎,而且經方醫學的建模從某種意義上通過各種時代的考證下來,它比醫經醫學還要早。

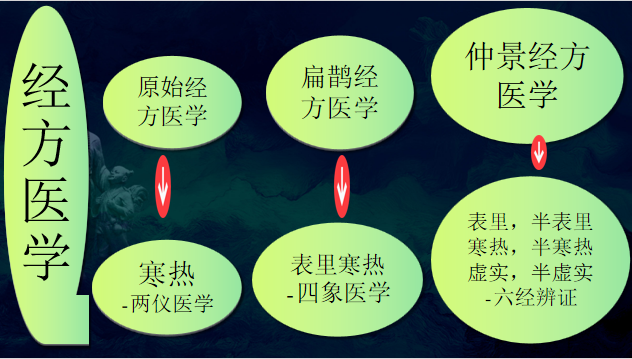

經方醫學的發展有三個階段。原始經方醫學在辨證的時候,它只辨寒熱。那么大家發現沒有,原始經方醫學在辨證的時候,著眼變寒熱。那么它就會出現寒者熱之,是寒證,我們就用熱藥;熱者寒之,是熱證,我們就用寒藥。但是從臨床當中,我們就發現這一種寒熱兩極的對峙,它就會出現一個問題。比如說有一些病,明明是熱,新冠發燒到39—40度,全身發滾燙,可能你用熱者寒之,用大青葉用板藍根,它沒有效,反而要用麻黃湯才會有效,而麻黃湯是辛溫是熱藥,明明發燒39—40,全身還在滾燙,但為什么不能用板藍根、大青葉、石膏,反且用麻黃、桂枝,杏仁、甘草呢?這一點叫起真來,恐怕現在的醫師都不一定說得清楚,這種智慧怕只有中國有,所以寒熱醫學肯定有問題。因為它的模型不完畢,它叫兩儀醫學,只有陰陽。

那么到了扁鵲經方醫學,表里寒熱都要辨。所謂扁鵲經方醫學,不是說扁鵲的醫學,是扁鵲這個時代的醫學水平。扁鵲相當不得了,他對治療疾病和看病,對于病的診斷,他有一些特異的功能和水平,但是有一些病他就搞不定。這個時代的一個特點醫學就是不但要辨寒熱,而且要辨表里。這樣一來的話,它就形成了四象醫學,但是我們認為四象醫學不穩定。因為從兩儀醫學到四象醫學,它只完成了一個邏輯,叫二值演化。因為我們今天不是講理論,是講一個梗概,講一個趨勢,所以就沒有強調二值演化是什么,就是說它只有陰陽。比如說一分為二,二分為四,四分為八,八分為六十四,叫太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦,這一種演化方式,它代表了宇宙演化的一種邏輯,叫二值演化(就是二的N 次方)。宇宙、生命、自然的演化不可能是二值演化就解決,它應該還要一個三值演化,只有二值演化跟三值演化才會形成完整的自然。比如說我們的自然數,如果你用2的 N 次方來演化,2的一次方是2,2的二值方是4,那么這樣演化下去,它是偶數,單數演化不過來。只有三值演化再進來,偶數加單數才會形成一個完整的自然數,形成自然的大學。所以中國的文化應該是兩種邏輯協同發展:第一個邏輯叫太極生兩儀、兩儀生四象,四象生八卦,八卦生萬物;還有一個邏輯叫道生一、一生二、二生三、三生萬物。那么道生一、一生二、二生三,它叫三值演化。當然,我們也可以把它叫單次演化(三值演化最標準)。二值演化加三值演化合起來,它的最簡模型一定是三陰三陽。因此,到了仲景醫學,不但有表里,不但有寒熱,還引入了半表半里——就是表、里、中間,表和里是二,再把中間分離出來,叫半表半里。那么這樣一來的話,它就完成了三值演化。表、里、加個中間(處于既有表又有里,既涵蓋了表里,又處于中間狀態的部位,叫半表半里),那么半表半里一引過來以后,這就叫三值演化。同時,每一部再分陰陽,陰陽是二值演化,部位分為三,叫三值演化,每一部再分陰陽,叫二值演化。二值演化跟三值演化一相乘,就得六,所以就是六經。因此二值演化跟三值演化的最簡模型、大道至簡,就是六經。于是,就形成了完善的經方醫學的辨證模型。經方醫學體系的辨證模型就是三陰三陽——三陽,即太陽、陽明、少陽;三陰,即太陰、少陰、厥陰。

聽課的各位同志,不要誤解為今天是講這些概念,今天要講是中醫的模型如何標準,因為有些同志還不是中醫的從業者,還沒有走進中醫。但是你要聽得出我們跟大家交流的重心在于經方醫學體系的三陰三陽的模型是一個大道至簡、已經完善無缺,它已經是一個完美的模型。正因為它是完美的模型,它就能夠建模,建出一個統一的模型。這個統一的模型是沒有破缺的,只要你按照這個模型去看病,去建模,它就能夠達到一個標準規范系統,因此它就能夠實現一定的人機接口,我們要辨的是這個意思。所以我們將不會去討論那些細微的東西,比如說辨寒熱虛實、傷寒、病中風,我們將不去討論。我們就要讓大家知道《傷寒論》漢唐經方醫學體系,已經是辨證模型當中、中醫建模當中的一個最完善的大道至簡的模型。從終極上來說,這個模型已經完成了,它具有絕對的概念,但是它也不是絕對的形而上學。因為模型只是一個模型工具,如果這個模型不跟寒熱癥狀相結合,不去落實下來,那么這個模型就成了一個空的套子。所以我們有些同志說中醫應該是形而上學,因為它的六經模型是完備無缺,但是他不知道中醫的六經模型已經完備無缺,為什么還不能說它是形而上學呢?因為形而上學是絕對無缺,這個絕對無缺無論是從理論到實踐都是絕對無缺(叫大圓滿)。顯然一個模型只是一個工具,是個套子,是個思維,沒有落實在實踐上,它是不會產生作用的。但是一落實踐上,它一定有破缺。任何模型只要落在實踐上,它都有一定的破缺,這就叫絕對當中有相對,這就是絕對和相對的概念。總體來說,世間無絕對,但是在世間無絕對一定基礎上,從模型上來講,模型是有絕對的。所以中醫的六經辨證的模型可以達到一個叫絕對正確的模型,至于你拿這個模型能不能去看好病,還跟你的經驗、你用的時間的熟練程度有關,那就是又涉及到人的經驗,那就是相對,這就是絕對和相對的辨證關系。這些問題今天不去重點討論,只是提一提,別讓大家認為今天講的中醫建模的六經辨證是一個絕對的模型的話,然后就認為我在宣傳中醫的形而上學。如果熟悉我的同志,都知道我是最反對形而上學的,這個問題很復雜,要深入去研究,有興趣的同志可以看一下我的一些比較深入的探討這方面的一些觀點,比如說中醫文化三人行,專門談了這個事。

中醫有絕對模型的情況下,我們來看中醫看病,它能不能達到統一的標準。比如說,如果我們用中醫的六經模型來建一個模,來建一套看的標準,那么這套標準拿出來以后,它對相同的案例以不同的老師來開方,它只能開出一個方來。大家能明白我的意思嗎?就是我們可以從漢唐經方醫學方證里邊,在跟漢唐經方醫學的建模(就是它的三陰三陽的這種辨證模型),如果我們把這個工作做細一點,那么同樣一個案例,你用十個醫生開,它依然是一個方。比如說下面這個案例。

臨床模擬:女,中年。肝硬化腹水,腹水腿腫,嚴重貧血貌,眼瞼蒼白,沒有血色,面色萎黃,面部色斑,肌膚甲錯,惡寒、肢冷、身體瘦弱,小便自利,大便1日1行,時有干燥,質可,舌質紅,苔薄白,脈浮弦。

如果用經方醫學看病,它的分析是標準的,就是說它的每一個癥狀,它的病機是規范化的。比如說嚴重貧血貌,它就是一個貧血少血;眼瞼蒼白,也是貧血少血;面色萎黃,有血虛;面部色斑,用經方醫學來辨,它叫陽明外燥;肌膚甲錯,陽明外燥;然后出現惡寒、肢冷,那么就有表寒;身體瘦弱,它是精虛血少;小便自利,正常;大便1日1行,算正常;時有干燥,有輕度陽明外燥;舌質紅,略略夾一點熱虛,苔薄白,脈浮弦,用漢唐經方醫學的病機來分析,哪一個癥狀代表什么病機,都有扎扎實實的規范化的定性。這些病機都定性了以后,就會出現最適合她的一個方子出來。也就是說,她的方子,只要是大家經過同樣的訓練,開出的方是一個方,而且它不需要加減。只要這個方出現加減,它就不是這個方,它就會開出第二個方。也就是說,在漢唐經方醫學看來,任何一個患者生病,都會找到唯一的方子來對他當下的癥狀。我們有一句話叫“總有一款適合你”。而我們現在用臟腑辨證,或者說現在用傳統的經方思維來辨證,大家會對一個癥狀進行加減,但是在中醫經方醫學的大數據庫看來,所謂加減是錯的。為什么?因為大數據已經有所有加減,所有不同情況,所有不同癥狀,辨型產生的方子,都應有盡有。所以每一個人生的病都能夠開出一個唯一的方。這些方早已經準備好了,這就叫大數據。如果還要自己去加減,它就已經不是大數據。既然是大數據,它的標準概念就是任何一種病都有一個方。

今天我們說的問題就是智能中醫是可能的,但是它也有缺陷。缺陷在哪里呢?缺陷就在建模。建模出了問題,機器輸入進去,它就有問題。所以剛才有同志說,關鍵是人。這個問題特別重要,智能中醫,關鍵是人。人是主,機器是器,是客。假如建模不行的話,它會開出什么方。比如說這個案例,也用其他平臺開發出來的智能中醫開的方,它的開方如下:

這是智能中醫開的方。智能中醫開這個方,憑臨床的一個實證來看,這個方開的效果就大大降低,而且味數開得很多,別看味數多,但是它的效果肯定很差。一看它的模型,它就是醫經醫學、時方醫學、臟腑辨證加減模型。事實上,在漢唐經方醫學里邊,這個患者唯一的一個方出來了,而且另外一個患者,只要他是這個癥狀,還是這個方。癥狀不完全相同,但是癥狀翻譯成病機是相同的。癥狀不一定全部相同,但是癥狀通過建模,把癥狀翻譯成病機,它的病機絕對相同。意思就是說癥狀可以不同,只要病機相同,開出的方一定是這個方,叫黃芪建中湯。

實質上這個患者開了黃芪建中湯,吃了30劑,她的肝硬化腹水就消了。這個方里面沒有一味利水藥。假如說她的癥狀有另外一個變化,引起她病機的變化,那么不需要加減,直接有一個方又來了,這就是厲害的大數據,中醫已經具備了大數據的充分條件。那么我們就認為中醫的智能化完全可能,我們要不要全部都形成一個中醫智能化的極端情況,比如說連看病,連問診都全部是機器人,這就是我們今天要探討的第二個問題。

我們認為,在生命面前,在健康面前,任何機器都不能完全取代人的生命自覺。連患者是什么病,什么癥狀,你都說不出來,要靠機器人,要靠你的手去跟機器人的某一個終端接口,讓機器人給查出來,比如說機器人摸脈,讓電路接通你的寸關尺,通過某種設備,能夠把你這些脈象的各種波紋、圖像都展示出去,就相當于我們的心電圖全部是由機器來說話,再翻譯。那么我們認為它有一個關過不了,就是生命的覺醒,生命的自覺。人的生命就是你自己的感覺,如果連你自己的感覺都說不出來,那么這個問題是有問題的。經方醫學為什么有這個特點,因為它遵照一個原則——有諸內,必行諸外。經方醫學認為,任何里邊的癥狀都能在體表充分的找得到癥狀。這一個問題,才是相當重要的原則。所以漢唐經方看病,它是不會要機器。機器只是說在現代人的背景下,作為一個醫患溝通某些問題的一個輔助,因為要醫患溝通,因為患者是生在今天的這個機器檢查的背景下。但是在漢唐經方醫學看來,只要兩個人就搞定了癥狀的解讀,一是患者自己,二是醫生。醫生與患者都是生命的覺醒,都是生命的自我。所以患者說不出來的癥狀,醫生通過他的感覺能感覺出來。患者臉上的斑有些看不出來,但醫生能看得出來,那么醫生看出來以后,就把它翻譯成病機,輸入在機器,同樣的方就會出來。所以在診斷、問診這一塊,我們主張不能完全智能化。中醫的智能化最佳的程度在哪里,這才是我們要探討的問題。這里涉及到下一步我們要研究的問題,就是大眾中醫又是怎么一回事。

第三個問題我們就考慮大眾中醫是怎么一個問題,也就是說大眾中醫這個問題我們是從什么角度來說的?

我們所說的大眾中醫的課題是說為什么要提倡大眾中醫?因為我們不太絕對的把所有的生命都交給機器,甚至我們還要在特定背景下,比如說在特定社會背景下,我們甚至不要把生命健康交給資本。資本,它是會人格化的,它是會落實在人上,所以在特定的社會背景下,我們甚至還會發出一個觀點,叫不要把健康和生命交給別人。因為在一定的社會背景下,這個別人就是你,但是在特定的社會背景下,這個別人不是你。比如說,在社會主義和共產主義的背景下,可能別人就是你,你就是別人,他沒有受資本化,人格化的操縱。如果在特定的社會背景下,可能這個人——他是生在社會的一定關系下,他可能被另外的資本操縱,這個時候它對你的生命解讀,可能會受影響。因此在特定社會背景下,我們不把生命過分的倚重別人,更別說機器。那么我們就提出一個問題“我的健康誰做主”。有位同志說“為人父母者,不知醫為不慈;為人子女者,不知醫為不孝”,這一句話說明生命和健康要我們自己去覺醒,每個人是生命的人,每個人是健康的人,對你的健康你要自己做主。這個情況是一個理想型的口號,但是這個口號不是說任何病都要自己看,關鍵的是要形成你生命健康的第一感覺者和主人。那么你有這個觀點以后,你會有一定的醫學常識,你會跟醫生做好配合,一是有利于醫生更加能看好你的病;二是你自己可能有些小病,你也能看;三是你就是醫生。

我的健康誰做主?回答是我的健康我做主。這是一個口號,這是大眾中醫的靈魂。大眾中醫又如何可能?在 AI時代,大眾中醫更可能了。有句俗話——為人父母者,不知醫為不慈;為人子女者,不知醫為不孝。在一千多年前的社會,都已經有了這句話出現。現在已經處在 AI智能時代,AI智能時代一個特點就是我們如果不達到一個極端,就要用 AI直接在你的身上去診斷,把你排在外。但是我們把AI用來學習,啟動 AI的幫助學習,一旦我們能夠把中醫的智能化先建立在學習中醫智能化,那么我們學中醫就帶來了很多方便。比如說方證有成百上千萬,但我又說大師用方就是100多個方。那我們就理想化一點,有智能化的幫忙,我們比大師多掌握一些方吧,我們掌握500方。如果有智能化的話,500個方你什么時候能掌握呢?500個方最多半年就掌握了。什么意思?這500個方,如果你有時間學習,每天學二、三個方,在半年、一年時間就學完了。這500個方要你記嗎?不會要你記的。智能幫你記,幫你解說。當你懂得《傷寒論》漢唐經方醫學的辨證模型,當你會把癥狀熟練的演化翻譯成病機,你輸入進去了以后,那么這些方就全出來,而且它會給你分門別類。比如說這個方你記不了,只記了前胡枳實什么的,量也記不了,那么你輸入前胡、枳實下去,它就出來含前胡和枳實,而且又在特定病機下的這種方,它出來十個方,有一個方是你要的,只是你記不住它,它叫小品前胡苓桂術甘湯,量全部在上邊。有人會問“不同的人,用不同的量”。你要半量就是半量,照比例就完了。500個方,以前有些人終身學習都很難,你半年或者一年學完,而且你一年學完,是不懂這500個方的用法,再通過中醫的智能化加速你的理解。通過智能 AI的檢索,很快就出來了,它不要你去記這些方。

在檢索和數據庫存方面,我們要百分之百的啟動 AI機器,但是特別是在癥狀輸入的時候,我們不要過分的倚重機器,要醫生跟患者雙方的面對面的交流輸入。當然有一些癥狀是有利于 AI來檢測的,這種情況下可以,但是總要留一手關鍵的一環。這一點就叫中醫學習智能化,就是學習智能化可以全部的啟動AI,但在 AI中醫的這一點,我們有些情況會先保留一手。不但中醫學習會智能化,中醫教學也會智能化。如果我們啟動了中醫教學的智能化,又加上中醫學習的智能化,兩者一結合,我們就有可能達到一年內學好完完整整的中醫模型。通過一年的學習和訓練,我們能完完全全的學好《傷寒論》漢唐經方中醫這個模型。千病萬病都在這個模型里邊,你都能自我解決。也就是說,目前沒有達到智能化,如果我們能夠啟動稍微的帶有一定強化的學習,在一年內也能達到這個效果。再啟動中醫的學習的智能化和中醫教學智能化,這一點就沒有問題。基本上我們不去記方劑,訓練癥狀還原為病機。癥狀一還原為病機,方證就出來。癥狀還原為病機,一建模輸入機器,方劑就出來,就這么快。

我們把中醫智能化分為大眾中醫智能化、分為中醫的學習智能化、中醫教學智能化,還有中醫診療智能化。中醫診療智能化,我們也要保留一部分,這一方面不能把它完完全全智能化;中醫學習智能化,可以最大限度開發;中醫教學智能化,最大開發;中醫診療智能化,我們一定要保留一定的余地。在解讀患者癥狀,在解讀患者體征方面,特別是在解讀患者的自我感覺方面,我們一定要保留機器是客我是主。舉個例子,脈搏每分鐘跳多少次,我們完全可以用中醫智能化;人的重量有多少斤,完全由中醫AI檢測出來。甚至患者說話聲音的音質的大小和質量情況,我們都可以用AI做出來。患者的癥狀和體征的很大一部分也是可以智能化的,但是它始終不能完全智能化,這就是為我們最后留下了人的尊嚴。機器總有一招不行。舉個例子,一個患者正在發燒,他的溫度是多少,完全可以智能化,他的身體溫度的滾燙到什么程度,完全可以用智能化。但是患者的自我感覺是怕冷還是怕熱,絕對不能智能化。患者對癥狀的感覺,一定要從患者說出來和醫生觀察出來,不能完全智能化。大家應該明白這一點,中醫的智能化在診療方面,不能絕對的智能化。這一方面,為了我們的生命個體保留了一個不可動搖的地盤、內核、尊嚴。人就是人,絕對不是機器操縱的,我們把這個問題叫中醫大眾中醫對這AI中醫的反叛。大眾中醫可以盡最大程度去實現運用 AI的功能智能化。但是大眾中醫的大眾,不光是講人人學中醫,它是說每個人都要有生命的自我神圣感,所以最后的生命主權是“我”,因此最后的判定,最后的感覺是“我”,我們把它叫大眾中醫對智能中醫的反叛。

中醫始終能大道至簡。二值邏輯演化和三值邏輯演化就形成了宇宙生命的圓滿的演化,所以它就形成了一個三陰三陽的六經完畢模型,而且漢唐經方醫學六經模型跟癥狀病機已經形成了一個邏輯閉環。要補充的是,漢唐經方醫學的六經模型不但跟癥狀病機,而且跟方證、理法方藥全部形成一個非常完備的一一對應的邏輯回路,它是理法方藥一以貫之的邏輯體系。有什么樣的病機就吃什么樣的方,而且漢唐經方醫學包括中醫,這里強調了漢唐經方醫學,是因為漢唐經方醫學在這一塊更加成熟。而我們的醫經醫學,也就是我們現在用臟腑辨證開出來的這個方,目前的水平還沒有達到理論跟方證、理法方藥形成一個完畢的統一的回路,目前還沒有,但經方醫學已經成熟到這個地步了。早在一千年左右,它就已經成熟到這個地步,現在經過漢唐經方醫的學者、老師、醫生們的共同開發,現在已經更加的成熟。

那么漢唐經方醫學為什么能夠大道至簡,主要是它的邏輯建模很完畢,那么為什么它不需要知道里邊的問題,它是“有諸內,必行諸外”的原則。第二,它在癥狀跟病機的問題上,就是人的癥狀哪一些才是漢唐經方醫學要的,那么它遵循一個原理,叫人機原理。它的意思是說,漢唐經方醫學在一個人身上要讀出哪些癥狀?剛才我說有一些癥狀可以由機器去做。比如說脈搏次數,比如說溫度是多少?是39還是39.5?絕對是機器人體溫表比我們可靠,人的感覺絕對沒有它的可靠。剛才我鋪墊了一下,確實有些情況可以交給機器人,但問題是在漢唐經方醫學看來,它會說“不必要交給它”。因為漢唐經方醫學的癥狀和體征,它是遵循一個人機原理。舉個例子,比如說手機為什么現在的大小最適合?為什么以前的磚頭大的手機不適合?為什么小到像一個分幣的手機不適合。因為它不適合人機原理,它不適合人機操作。就要這么大的手機才適合手的方便,這一個原則叫人機原理。而中醫恰恰更是人機原理,它的人機原理達到什么程度,達到不需要機器。癥狀解讀要人,醫生用他的肉眼、手去觀察出來的癥狀,才是最佳的狀態,叫最好的人機原理。最好的人的原理就是我的手、我的眼,就是這個意思。漢唐經方醫學看來,診斷這一塊根本不需要機器人,但是可以保留。因為有些癥狀由機器人來解讀,不會影響。雖然說用人機原理,已經完全搞定,但是要把一部分讓給機器人,也不影響。想必大家通過解講與探討,應該明白了一些道理。

總結下來,中醫可以智能化,特別是漢唐經方醫學更能智能化,但是中醫有些地方又不需要智能化,因為它有大道至簡的邏輯建模,容易掌握,然后它又遵循人機原理。漢唐經方醫學的理法方藥,只需要用我們人體的手眼耳鼻感覺,從患者身上感覺出來的客觀指標,也是很客觀的。因為它的客觀遵循人機原理,就是我就要這種感覺,輸入下去就非常準確,跟機器一樣,甚至有些機器還沒有我準確。比如說患者的自我感覺,是怕冷還是怕熱,可能機器人還沒有這種準確感。我們要表達的內涵是這樣的。這叫人機原理,同時中醫還講究一個生活原理。中醫認為對生命的操縱,你不要拿給機器。意思是說,真正的生命核心不能用機器操縱,那么生命的核心在哪里?就在自我感覺。凡是自我感覺不能讓機器操縱,患者的自我感覺怕冷怕熱,惡心想吐,頭暈,是不能讓機器去診斷的。脈搏可以;體溫可以;皮膚的粗糙度,可以;皮膚的干濕度,可以;但是患者痛不痛、癢不癢、疼痛劇烈、隱痛、頓痛、刺痛、脹痛、頭暈、惡心、眼花、嘔吐、耳鳴,凡是自我感覺的核心癥狀,通通不能讓機器檢閱,這叫生活原理。生活原理——你的癥狀、你的感覺由你說,有些人會說:“羅老師,有些患者問他有什么感覺,他說什么都沒有。”什么都沒有也是感覺,還是患者的感覺,患者都感覺不到什么,他昏迷了,也是種感覺,醫生也能觀察出來。那么再把客觀的一部分讓給機器人,這是可以的。

總之,大家發現沒有,生命總會保留他自己的地盤,絕對不讓機器人染指。因此,從中醫的生活原理,我們可以看出來叫“中醫的最高境界是生活”,就是要從人機原理,從生命的生活狀態去把握生命,去把握癥狀,去找癥狀的輸入,再從這個角度去建模。三陰三陽的半表半里的模型在癥狀解讀的時候,一定要遵照中醫的最高境界是生活,反過來,生活的最高境界是中醫。這個問題更加提出大眾中醫的必要性。每個人都要有生命的覺醒和健康的覺醒,這就是我們所說的大眾中醫。今天的經方醫學比較成熟,而且智能化的學習,智能化的教學也比較成熟,在這種情況下,如果我們每個人都還沒有引起對自己生命的解讀的自覺,那么對不住一千多年前的老話——為人父母者,不知醫為不慈;為人子女者,不知醫為不孝。撇開孝字不講,我們就從自己的生命生活狀態(生命只有你自己是主人),從這個角度來講,確實我們要推廣人人中醫。人人中醫,包括了醫生和患者,患者懂中醫,醫生懂中醫,其實更利于醫患的溝通和醫學的發展。

最后講講整個漢唐經方醫學的辨證體系。

它的所有內容、辨證模型就在上圖。解讀這個模型,大概一天的時間。去訓練,肯定是要訓練半年到一年。解釋它很關鍵,很簡單,一天最多兩天,可以解釋得干干凈凈。但是要把這個模型去運用的熟練,那就要訓練。建模已經不難,可以說已經建出來了,關鍵就是如何去運用模型。在運用模型當中,又啟動了智能化,那幾百個方劑不要記是什么概念。一旦幾百個方劑不要記,你過一遍會用,辨一個癥狀,就想到是那個方,那個方你只知道個大概,一輸入關鍵詞,就出來了,甚至你只要解讀癥狀,把癥狀還原成病機,一輸入機器,方就給你開出來了。所以關鍵的一步,是你保留癥狀解讀的最后地盤。癥狀采集的最后地盤你必須把關,開的方比較放心。為什么會放心?因為漢唐經方醫學也很完整,這個癥狀只要輸入準確,就是那個方。當然訓練了半年以后,你已經會辨了,你是記不了方,可以把處方權交給機器人,可以把處方的檢索權、檢索功能讓給機器人。

今天要講的是中醫可以智能化,而且可以高度智能化,但不能絕對智能化,這是一個問題。第二,哪怕中醫能高度智能化,但大眾中醫更要提倡,中醫的智能化一定會有中醫學習智能化,中醫教學智能化更能讓人們學習。既然學習都變得簡單起來了以后,那我們干嘛要把自己的生命完全交給機器人,所以就提出了大眾中醫的概念,人人學中醫。其中介紹了一個成熟的醫學,叫漢唐經方醫學,它就是可以智能化,無論是診療的智能化和學習的智能化,它都能解決很多問題,這一點我們要運用它。

上圖就是中醫經方醫學的模型。模型已經建立出來了,下一步是輸入的技術。輸入技術是要開發的,是要專業技術跟中醫跟你自己,比如說你已經懂得漢唐經方醫學了,那么同時你懂得 AI技術,你就自己就可以開發一個軟件出來。如果你懂得漢唐經方醫學,同時有一個人懂 AI技術,兩人合作也能開發出來。或者說有人開發出來以后,本身你就會辨證,你就可以拿來為我所用,但是最后決定權是你。比如說機器人開發出來了,但是我用觀點辨證一下,核對一下。對一些輕微的病,可能有把握;有一些比較嚴重的病,可能我是不會拿給機器人把關,是我把關;但是有些是很慢性的病,機器人開方,我們的模型又比較準確,它的理法方藥是一貫的,開出來的是一個方,也是可以的,總之靈活掌握的全是你。或者說我就要自己把關,一些客觀的指標給它去確定,但最后是我把握,也可以。

在智能時代如何用 AI中醫來實現大眾中醫,就是今天的交流主題,最后隱含的有大眾中醫對 AI中醫的反叛,就是物極必反。現在的智能化的趨勢確實想爭奪一切——但是我告訴你,我會保留個地盤,你別妄想,我會對你進行一定的反叛,就是這樣子,這就叫辨證法。最終我們講,全靠人的時候,一點機器都不用,叫正;機器來了,甚至要統治一切,叫反,最后是人對中醫的反叛,大眾中醫對AI中醫反叛,叫合,所以就完美的形成了一個正反合的演化規律,這就是人機的關系,人最終還是最主要的,勝利者是屬于人的!

我們交流的主題《AI中醫與大眾中醫的時代圖景》,大家應該想出來了吧,這個圖景我給不了,我只是讓大家去想一想。通過剛才我們的探討、學習和分享,在你的腦海里,感覺 AI中醫與大眾中醫在當今時代是什么一個圖景哩!你需要哪些圖景出現哩,那么這個問題允許大家去做自我分析和思考。有成熟的思想和看法,我們都歡迎大家交流。

提問環節:

蕭虎:謝謝羅老師給我們帶來了非常精彩豐富的講座。羅老師在講座當中講了在 AI時代如何進行中醫大眾化的問題,特別講了中醫大數據,我想跟大家做一點分享。在去年新華網做了一系列的報道,山西有一個中醫醫院的院長建了一個大數據的模型,他們把中醫里面幾乎所有的經方,還有各大醫院的一些病例匯總,然后弄成一個數據庫,大概類似于電腦終端 PC 終端,裝成了軟件之后,醫生以及相關的從業者,可以在里面進行使用。他們也是在試用,據說反饋不錯,能輔助醫生幫助他們去診斷,去開方,這是一種嘗試。另外,我也發現在微信的小程序上也有人做了這樣的一些努力,把幾乎所有中醫的經典,還有各種經方的內容,都把它們放到小程序里面去了,像查字典一樣,你想查什么內容就查,對于學習來說,也是非常的實用的。

羅老師給講了人工智能現在發展勢頭非常的好,在中醫教學方面,可以實現一定程度的智能化,但是在診療方面、問診方面,它就不能絕對智能化。首先說問診,我們學了工具中醫、工程中醫的學員都知道,在病人如何描述自己的癥狀都是個問題。學了一定程度之后,你才能比較準確的或者比較專業的描述自己的哪些癥狀。如果連這一點做不到,你利用 deepseek 之類的軟件去問診,或者說讓它開方子,哪怕這個大數據是正確的,但是你癥狀描述不對,病機最后也是不準確的話,那開方也是會有問題的。“大數據”怎么理解,在一定程度上說,經驗就是大數據。接觸過羅老師的,尤其是能夠親臨現場感受羅老師怎么去開方治病的,你就能感受到幾十年的經驗,形成了他頭腦里的大數據,那真的是令人佩服。

大概是23年六月份的時候,我陪羅老師去廣州一個社區給外地的打工人去做義診,陸陸續續有十幾個人問診、把脈、開方子,望聞問切之后,羅老師對每一個人都是現場拿一張紙現場寫方子,每一味藥多少克寫在紙上,從來沒有說去問大數據,或者說是用什么軟件去查,這一點非常敬佩羅老師的醫術。他把很多方子都記在腦子里,靈活運用。另外一方面也是非常羨慕,假如說每一個家庭有這樣的人會看病,別說全部像羅老師一樣,能一定程度上能夠做到這樣,能夠給自己或者家人開方子,是非常理想的狀態。

啊皮蛋問:羅老師,我偶爾腹瀉小肚子發涼,肚臍眼周圍按揉疼痛,幫我分析一下怎么回事啊!

羅老師答:偶爾腹瀉,而且小肚子發涼——腹瀉這個病機,當它跟小肚子發涼在一起的時候,它就是里寒。經方醫學辨表里和半表半里,它不去確定是脾寒、胃寒、心寒,它不去做五臟辨證。因為小肚子屬于里部,只要有一個里,它就解決了。為什么經方醫學不需要辨心肝脾肺腎的寒?因為只要是在肚子這個范圍內,無論是胃寒,脾寒、腸寒,用藥都是一樣的,這就叫人機原則,可以約分,可以合并同類項。既然用藥都一樣,干嘛要辨是脾寒、子宮寒、膀胱寒等。小肚子是在里部,中下焦為里,上焦四肢百骸為表,發涼為寒,而腹瀉就是里虛水飲,再加發涼,就是里寒水飲。所以只要去水,只要溫寒散寒。

那么還要看有沒有表部癥狀,你現在沒有說你的表證,你沒有打噴嚏,沒有流鼻涕,沒有全身怕冷,表部去掉。表部沒有,純粹是里部,那么肚臍周圍揉按疼痛,是跟發涼聯系在一起,那么這種疼痛也是寒性疼痛、虛寒性疼痛。憑這個癥狀,有一個方就開出來了,它就是理中湯。這個時候如果再問一些癥狀,再摸手,再把脈,脈象是弦脈,那么氣機還有不通暢,它可能會加入枳實、芍藥,枳實芍藥理中湯就進去了。在經方醫學看來,就是里虛、里寒,夾水飲,因為拉肚子有稀水,叫水飲。如果要辨六經,就是太陰里虛里寒夾太陰水飲。病機出來了,這叫由癥狀還原為病機。

鄭存貴問:如何分辨AI數據真偽(真治病,還是為資本撈錢)?沒有一定中醫基礎,病人難以分辨是非善惡真假。

羅老師答:這個問題是我們今天要討論的內容,就是要大眾中醫。越是在 AI全部鋪開之際,越要相信自己。打鐵還需自身硬,只有你自身硬,懂中醫了以后,機器人在你面前才會乖乖的,或者說被你鑒別出來。這個說法是一個比喻。這位同志其實已經把答案說出來了,你的答案就是我們要想要的大眾中醫。越是在今天的智能化的時代,越要相信哪些是交給機器人,哪些交給自己。那么辨別真假的這一點,潛臺詞就是要人人中醫,大眾中醫。大眾中醫是對智能中醫 AI中醫的反叛、規范。越是人,打鐵更要自身硬,可能機器人越會把它的作用發揮到應有的環節。

講課完畢,謝謝羅老師給我們帶來了非常精彩豐富的講座。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號