2002年11月,黨的十六大報告明確提出:“就業(yè)是民生之本”,可見此時就業(yè)壓力此時已經(jīng)使“效率優(yōu)先,兼顧公平”的當局不得不思考轉(zhuǎn)變政策方向了。

由全國青聯(lián)及勞動和社會保障部勞動科學研究所聯(lián)合完成的《中國首次青年就業(yè)狀況調(diào)查報告》,于2005年6月首次由共青團中央公布。

報告顯示:我國青年的失業(yè)率明顯高于社會平均水平。在登記求職的人群中,青年占到70%。大部分青年就業(yè)無保障,工作不穩(wěn)定,工作時間長,工資低,依靠“青春討飯吃”。低齡青年和農(nóng)村青年尤為如此。

就業(yè)青年中將近30%的人的平均月收入在600元以下,月平均收入在600-1500元之間者占60%,月平均收超過1500元以上者僅10%多一點。

38%的就業(yè)青年沒有任何勞動合同,還有20%的簽訂了1年以內(nèi)的臨時合同,36%的簽訂有1至3年固定期限合同。就業(yè)青年平均周工作時間為48小時,按每周工作5天計算,平均每天的工作時間是9.6小時。有三分之一以上的人員每周工作時間在50小時以上。而15至19歲青年以及農(nóng)村青年的平均周工作時間均為53個小時平均每天工作10.6小時。

青年勞動力中,大學畢業(yè)生長期被視為“精英”群體,然而每年兩百余萬的高校畢業(yè)生,初次就業(yè)率僅50%左右。在武漢勞動力市場舉辦的外來務工人員招聘會上,進場求職人員中,應屆大學畢業(yè)生居然占了三分之一左右,與農(nóng)民工和下崗失業(yè)人員爭奪就業(yè)機會。(見中新社記者艾啟平 «中國求職市場三分天下大學生與農(nóng)民工爭搶飯碗» 中新社武漢2005年2月27日 中國新聞網(wǎng))我國大專以上文化程度者,僅占人口的3.8%,每年兩百余萬的高校畢業(yè)生,對提高國民整體文化素質(zhì)不過杯水車薪。連這一點高教育程度的勞力都嘗到了“畢業(yè)即失業(yè)”的味道。

南京市2004年第四季度就業(yè)情況分析顯示,學歷越高可選擇的崗位越少:平均每個需求崗位的求職者,大專學歷為2.53個,本科學歷為2.56個,而碩士以上學歷為3.51個。

實事上,失業(yè)已經(jīng)波及到研究生,中新江蘇網(wǎng)南京2005年2月27日電:根據(jù)勞動部門統(tǒng)計的資料顯示,截至去年四季度南京市有158名碩士以上高學歷人員到勞動力市場登記失業(yè),享受失業(yè)保險待遇。

曾幾何時,“海歸”就是“金領(lǐng)”的同義詞.2005年《中國青年報》社會調(diào)查中心關(guān)于“海歸搜索行動”的一項調(diào)查表明,有71%的“海歸”是在歸國6個月內(nèi)才找到工作,一年以后還沒有找到工作的占10.2%。(«海歸陡增就業(yè)壓力加大» 2005年07月11日 搜狐新聞 http://news.sohu.com/s2007/haigui/)。

同年,世界HR實驗室對1500個海歸樣本的統(tǒng)計結(jié)果,35%以上的海歸存在就業(yè)困難,不得不暫時待業(yè)而成為海待,受訪者中已有3個月未找到工作的占30%,另有15%在5個月內(nèi)都沒有找到工作(見《廣州日報》,2005年11月3日)。

而到了2006年,歐美同學會組織的關(guān)于自費留學人員回國就業(yè)調(diào)查顯示,21%的被調(diào)查者花了3~6個月時間才找到工作,甚至有6%的被調(diào)查者花了一年以上的時間找工作(見王輝耀«中國海歸回國待業(yè)現(xiàn)象全解析» 2008-02-18)。以至于許多人無奈地自嘲:“海歸”變“海待”了。

所謂“高端”勞動者都這樣,“低端”勞動者就可想而知了。當我們的青年無法被社會吸收,當高教育程度者陷入失業(yè),當?shù)徒逃潭日吒究床坏较M瑢⒂惺裁丛谇懊娴却覀兊纳鐣?/span>

人們對中國失業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)爭論不休,官方與學者的數(shù)據(jù)相差甚大,筆者不想糾纏于此。就業(yè)顯然已經(jīng)成為困擾社會的嚴重問題,讓我們來探尋就業(yè)問題的癥結(jié)所在。

當前關(guān)于我國失業(yè)問題的主流觀點是人口太多,勞動力供大于求。

中國社會科學院社會學所副所長李培林說:“無論采取哪一種可能的生育率假設(shè)來測算,在未來相當長的一個時期內(nèi),中國勞動力供給持續(xù)增長的局面都是無法改變的”。他測算,“1995年的勞動力資源是8.2億,2000年為8.6億,2005年將超過9億,2025年將超過10億,其后一直到2050年都會保持在10億以上”。具體到我國城鎮(zhèn),李培林認為,城鎮(zhèn)勞動力供給過剩狀況較前幾年更加嚴重,2000年我國城鎮(zhèn)能提供就業(yè)機會為700—900萬個,而實際的勞動力供給在2000萬人左右,勞動力的實際供給過剩高達1100—1300萬人。(轉(zhuǎn)引自宋豐景 «國內(nèi)失業(yè)問題研究最新進展» 城市問題總第 123 期 2005 年第 1 期)

然而,根據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》,以不變價格計,2005我國的GDP比1995年增加了1.3839倍。按李培林提供的數(shù)字,從1995年到2005年,勞動力資源增長也就10%左右。撇開經(jīng)濟學家們高深的術(shù)語,經(jīng)濟無非是人民勞動以獲取自己的生存與發(fā)展,我們看到的現(xiàn)實是,經(jīng)濟增長了十三成以上,卻無法為僅增長一成的勞力提供就業(yè)機會。

1962年,美國經(jīng)濟學家阿瑟•奧肯提出了著名的“奧肯定律”。該定律論證:失業(yè)率的變化方向與國民生產(chǎn)總值增長率相反。即高增長率使失業(yè)率降低,低增長率則會提高失業(yè)率。奧肯定律得到了國際上普遍的認同。

而我們令世人瞠目的經(jīng)濟增長率,卻不能為嚴格計劃生育下的勞動力提供就業(yè)機會。由此,人口數(shù)量絕非就業(yè)問題的癥結(jié),我們必須另尋答案。

于是,許多人將問題歸咎于“結(jié)構(gòu)性失業(yè)”。用經(jīng)濟學家的術(shù)語說就是:“結(jié)構(gòu)性失業(yè)是指就業(yè)結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化不一致所導致的失業(yè)”說白了,就是“有人沒事干和有事沒人干”。

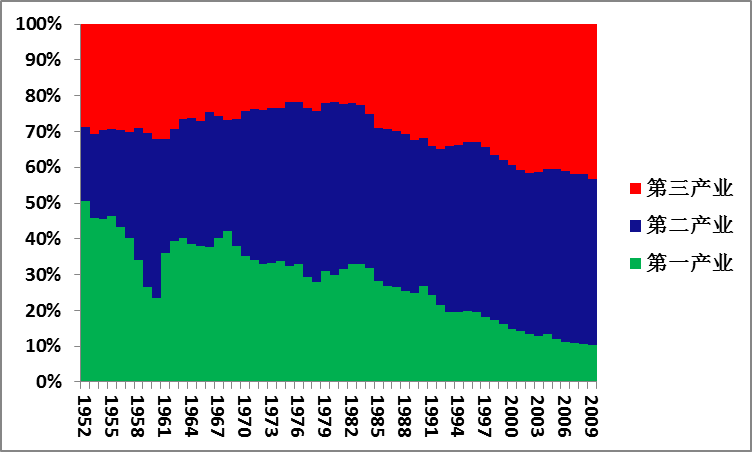

為什么?先來看一下我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化(圖2.17)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最明顯的變化是GDP中第一產(chǎn)業(yè)的比重持續(xù)下降,而二、三產(chǎn)業(yè)的比重明顯上升。這提示我們,第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重應下降,而二、三產(chǎn)業(yè)所提供的就業(yè)比重應上升。

圖2.17:三次產(chǎn)業(yè)在GDP中的比重

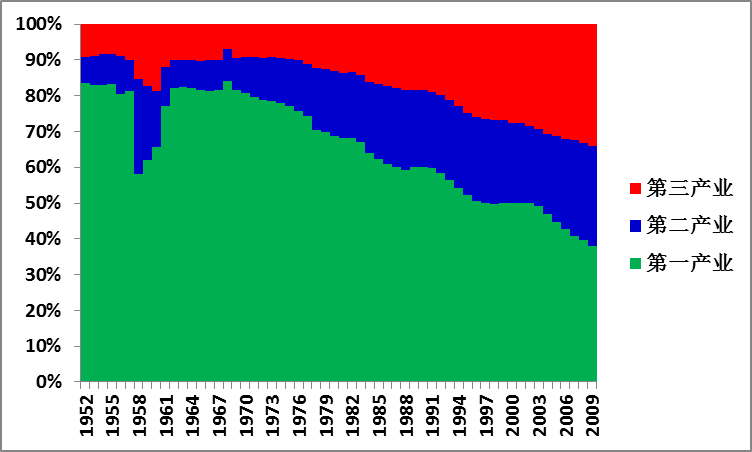

但與此同時,1996年到2003年,第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重并沒有下降,第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重反而下降了,下降的部分由第三產(chǎn)業(yè)吸收(見圖2.18)。這就是所謂“就業(yè)結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化不一致”。

圖2.18:三次產(chǎn)業(yè)在就業(yè)中的比重

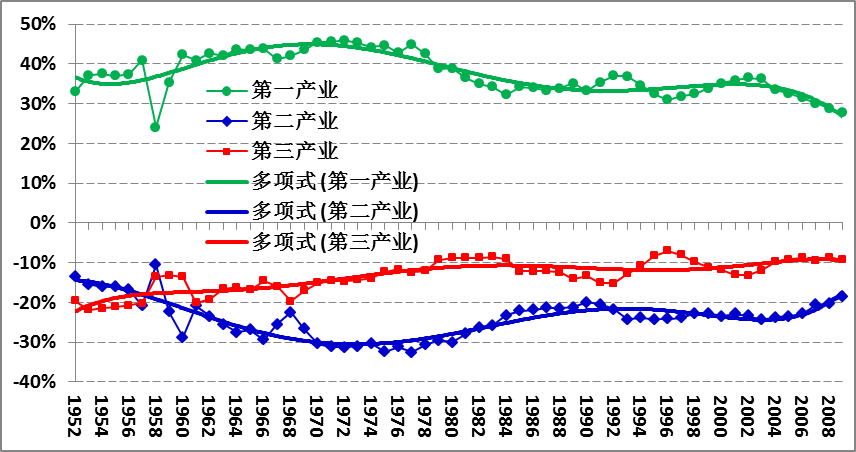

觀察三次產(chǎn)業(yè)的“就業(yè)比重-GDP比重”,能更清晰地看出癥結(jié)(見圖2.19)。如果各產(chǎn)業(yè)均衡地承擔就業(yè)壓力,各自的“就業(yè)比重-GDP比重”都應是零。大于零意味著承擔了過分的就業(yè)壓力,而小于零意味著提供的就業(yè)機會偏少。

圖2.19:三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重-GDP比重

數(shù)據(jù)顯示,我國農(nóng)業(yè)一直承擔著過大的就業(yè)壓力,建國60多年了,農(nóng)業(yè)在GDP中的比重已經(jīng)從1952年的50.50%降到2009年的10.35%,而它超載的就業(yè)壓力卻依然維持在高位,單位農(nóng)業(yè)產(chǎn)值承擔的就業(yè)壓力反而日益加重。與之對應,二、三產(chǎn)業(yè)始終未能有效地提供就業(yè)機會。這勢必導致農(nóng)村出現(xiàn)大量的隱形失業(yè),并通過人口流動強化對全社會的就業(yè)壓力。

我國是一個農(nóng)民大國。開始改革開放時,60%的勞力以農(nóng)為業(yè)。國家的工業(yè)化要求將農(nóng)民轉(zhuǎn)換為二、三產(chǎn)業(yè)就業(yè)者。60%的勞力面對的這種轉(zhuǎn)變,本質(zhì)上是國民素質(zhì)的根本改造:從單一的農(nóng)夫變?yōu)槌汕先f種行業(yè)的專業(yè)人員。.

實現(xiàn)這種改造最基本措施的是義務教育。日本早就明白這一點,1886年,就規(guī)定普及四年義務教育,1905年又把義務教育年限延長為六年。而我們直到1986年4月,才通過《中華人民共和國義務教育法》,而立法后的整個90年代,教育經(jīng)費集中于大城市,集中于“與國際接軌”的貴族學校。而廣大國民所在的農(nóng)村,“義務教育”成了農(nóng)民自己的義務,農(nóng)民被孩子的學費壓得喘不過氣來,失學、輟學之事不斷見諸媒體。傳媒只能將廣大國民受教育的希望寄托“希望工程”上,而這“希望”靠的是募捐。國民整體素質(zhì)的現(xiàn)代化事關(guān)民族存亡,而我們的教育系統(tǒng)對此麻木不仁,其基本目標事實上定位于培養(yǎng)“精英”。

前述《中國首次青年就業(yè)狀況調(diào)查報告》顯示:在求職時,超過60%的失業(yè)青年認為最大的困難是文化水平低,農(nóng)村青年的這一比例高達75%。

2005年5月2日,新華社濟南報道的一個案例,尖銳地顯示出因缺乏教育給青年們造成的荒唐悲劇:

翟瑞平,29歲,初中文化,到濟南打工已有五六年,靠打零工勉強生活。由于沒有一技之長,只能干一些粗重體力活,掙錢很少,而且經(jīng)常完工后討不到工錢或被工頭任意克扣。吃了這么多沒文化的苦頭,翟瑞平想通過培訓機構(gòu)學習一門技術(shù),但大多學費昂貴,價錢便宜的又往往不正規(guī)。一次,翟偶爾看報紙,看到對監(jiān)獄的正面宣傳,再加上平時接觸過有前科的民工,聽說過在監(jiān)獄里不愁吃不愁穿,還教給技術(shù),于是,他搶劫了一名女被害人之后馬上到公安機關(guān)自首,指望借此到監(jiān)獄里學習技術(shù),賴以謀生。(見«一在濟南打工青年搶劫之后忙自首 只為入獄學技術(shù)» 2005-05-02 新華網(wǎng)山東頻道)

翟瑞平學技術(shù)的想法源現(xiàn)實生活中的苦楚,他也想過正規(guī)的培訓,但無力負擔,相比之下,到監(jiān)獄里學技術(shù)免費而可行,遂產(chǎn)生了被稱為“荒唐”的想法。其實,他不過做了一個極為務實的選擇,難度僅在克服“監(jiān)獄”這個心理障礙。歷史反復告訴我們,對生活在社會底層的人們,這絕非不可逾越。

理性的選擇導致“荒唐的想法”,這表明選擇者處境之“荒唐”:正路不通、監(jiān)獄可行。而這“荒唐”處境的根源何在?或許,我們可以取消監(jiān)獄對囚犯的技術(shù)培訓,這樣監(jiān)獄之路也不通了。然而,監(jiān)獄對囚犯進行技術(shù)培訓,目的在于給予一技之長,以便出獄后能維持生計,減少再次犯罪的可能性。斷掉此路,避免了小的“荒唐”,必將造成更大的“荒唐”。

其實,真正“荒唐”的是我們的教育體系。在號稱實施九年義務教育的國度,一個29歲的農(nóng)村青年只有小學文化程度,此“荒唐”一也;該青年想學技術(shù),卻無正路可走,此“荒唐”二也;監(jiān)獄不歸教育行政部門管理,卻不得不擔負技術(shù)教育的功能,此“荒唐”三也;由此引出第四個,也是最大的“荒唐”:罪犯的受教育權(quán)高于守法公民。

其實,監(jiān)獄進行技術(shù)培訓的費用還是來自財政,這讓人想起不知哪位哲人的名言:“不辦學校,就得辦監(jiān)獄”。翟瑞平不過通過犯罪來“考取”監(jiān)獄這所學校罷了。由此可見,教育系統(tǒng)荒唐的戰(zhàn)略性定位,是所謂“結(jié)構(gòu)性失業(yè)”的癥結(jié)之一。

然而,仔細分析所謂的“有人沒事干和有事沒人干”,會發(fā)現(xiàn),這兩者不是對等的。根據(jù)《中國勞動統(tǒng)計年鑒(2004年)》,2003年,城鎮(zhèn)勞動力供應總數(shù)為2896.3萬人,而城鎮(zhèn)勞動力配置總數(shù)為1595.5萬人。供應超出需求81.5%。

2005年,湖北省人事廳主辦春季首場大型人才招聘會,四百家用人單位提供了約七千八百個崗位。開幕當天即涌入超過一萬名求職者,沈陽人才市場一次招聘會提供了2000多個工作崗位,而求職者多達數(shù)萬。

這絕不是“結(jié)構(gòu)性失業(yè)”能完全解釋的,我們還要另找原因。

投資,是經(jīng)濟學家們研究就業(yè)的重要視角。2005年,筆者在百度上敲入“投資 就業(yè)”,搜出了“相關(guān)網(wǎng)頁約489,000篇”。諸如:“美國風險投資創(chuàng)造大量就業(yè)機會”、“國家投資拉動旅游就業(yè)”、“啟動民間投資解決就業(yè)難題”、“外國投資拉升法國就業(yè)”、“外商直接投資的就業(yè)效應分析”、“未來投資應以充分就業(yè)為目標”、“國債投資創(chuàng)造就業(yè)崗位500萬”、“115億投資創(chuàng)造大量就業(yè)機會”……等等。

誰都知道,就業(yè)崗位需要資本,投資會創(chuàng)造就業(yè)崗位。那我們的投資如何?從1991年到2003年,按不變價格計,全社會年度固定資產(chǎn)投資增加了433%。而同期所謂“經(jīng)濟活動人口”僅增長15.1%。可見就業(yè)困境的根子不在總體投資不足。

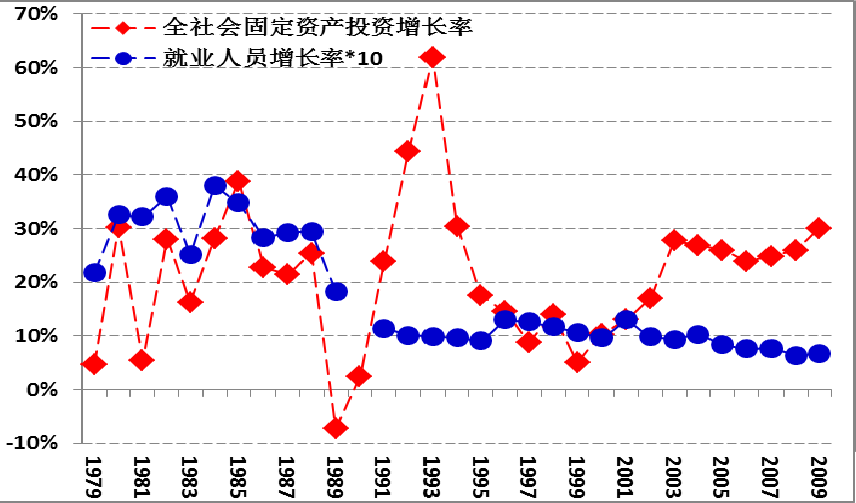

我們再進一步分析投資增長與就業(yè)增長的相關(guān)性。圖2.20對比了全社會固定資產(chǎn)與就業(yè)人員的增長率,由于兩者相差太大,為在同一圖中顯示,將就業(yè)人員增長率乘了10。圖中1990年的就業(yè)增長率付闕,原因是這一年的就業(yè)數(shù)據(jù)顯著高于前一年,算出的增長率遠超出前后各年之值,在統(tǒng)計年鑒上又找不到解釋。只能猜測,從1990年起,就業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑發(fā)生了變化,前后數(shù)據(jù)不可比。

圖2.20:就業(yè)增長率與投資增長率

圖2.20中,我們看到一個明顯的現(xiàn)象:1990年以前,就業(yè)增長率的變動與投資增長率的變動大致同步,用經(jīng)濟學家的術(shù)語說,兩者明顯正相關(guān),相關(guān)性達0.758,這與一般經(jīng)濟理論相符。而1990年以后,兩條曲線各走各的,相關(guān)系數(shù)為-0.393,甚至表現(xiàn)出一定程度的負相關(guān):投資增長率上升帶來就業(yè)增長率下降。整個這段時期,就業(yè)增長率遠低于前期,最高為1.3%,而前期最低為1.83%。

數(shù)據(jù)提示我們:關(guān)注1990年以后的經(jīng)濟運行。

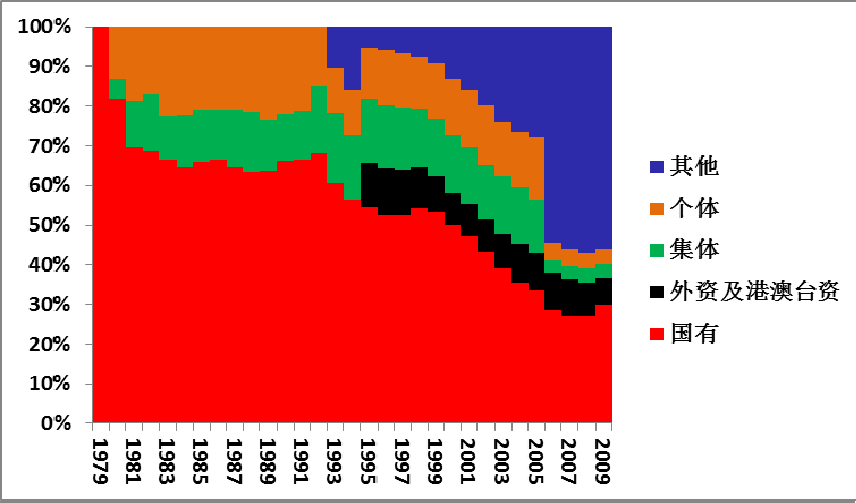

在《中國統(tǒng)計年鑒》中,1979年前,在全社會固定資產(chǎn)投資中只有國有企業(yè)的數(shù)據(jù),此后全社會固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟類型分劃幾經(jīng)調(diào)整。據(jù)此,整理出前后口徑一致的分劃,其在全社會固定資產(chǎn)投資中所占的份額如圖2.21:

圖2.21:各類經(jīng)濟占固定資產(chǎn)投資的份額

其中,集體經(jīng)濟和個體經(jīng)濟服務于底層國民就業(yè),兩者在全社會固定資產(chǎn)投資中的比重演化見圖2.22:

圖2.22:集體經(jīng)濟和個體經(jīng)濟在全社會固定資產(chǎn)投資中的比重

數(shù)據(jù)顯示,自1980年到1988年,兩者所占比重從30.54%上升到36.47%,在哪個時期,社會就業(yè)壓力明顯緩解。然而此后,兩者的比例開始下降,到2004年竟出現(xiàn)了急跌,到2009年兩者之和僅7.74%。

與此同時,國有企業(yè)占全社會固定資產(chǎn)投資的分額也明顯下降,到2008年竟降至28.18%。同時如第一編第一章1.3節(jié)圖1.7所示,國有企業(yè)就業(yè)強度/資產(chǎn)存量強度明顯下滑。這一過程伴隨著3500萬國企職工下崗和國企高管的MBO浪潮,利潤極大化成了國企要素配置的核心原則。

由此空出的份額主要由“其他”經(jīng)濟體占有,它們包括:股份合作、聯(lián)營、有限責任公司、股份有限公司、私營、其他等主體,這些經(jīng)濟體無疑均以資本利潤極大化為首要目標。

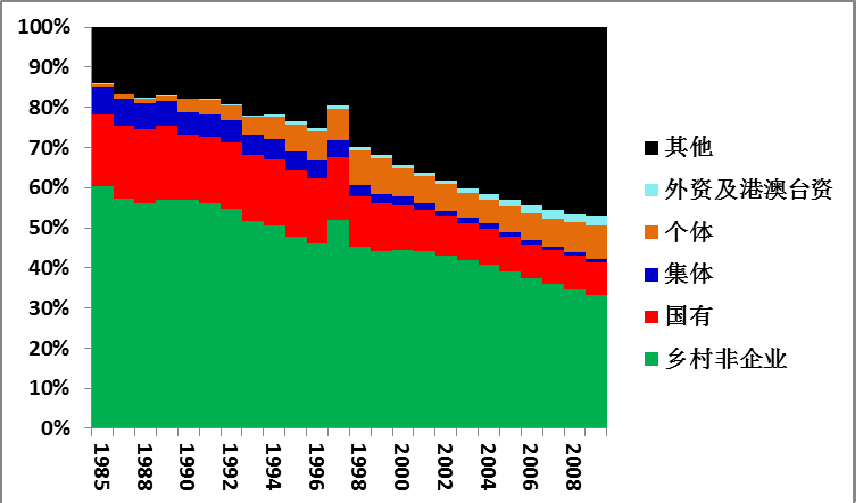

對照投資構(gòu)成的演化,我們來觀察就業(yè)構(gòu)成的演化。同樣,就業(yè)構(gòu)成的經(jīng)濟類型分劃亦經(jīng)過調(diào)整。據(jù)此,整理出前后口徑一致的分劃,其在全社會就業(yè)占的份額如圖2.23:

圖2.23:就業(yè)構(gòu)成演化

(說明:«中國統(tǒng)計年鑒»中,就業(yè)人員的所有制統(tǒng)計分為城鄉(xiāng)兩大類,其中城鎮(zhèn)就業(yè)細分為:國有、集體、股份合作、聯(lián)營經(jīng)濟單位、有限責任公司、股份有限公司、私營企業(yè)、外商投資、港澳臺商、個體、股份制經(jīng)濟單位、城鎮(zhèn)其他經(jīng)濟單位;鄉(xiāng)村細分為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)、個體,但這三項之和小于鄉(xiāng)村就業(yè)合計,筆者將其差額稱為“鄉(xiāng)村非企業(yè)”,繪圖時單列出國有、集體、“鄉(xiāng)村非企業(yè)”;將城、鄉(xiāng)個體統(tǒng)歸為“個體”,另將外商投資、港澳臺商歸為“外資及港澳臺資”,其余統(tǒng)歸并為“其他”)

中國就業(yè)最大的份額是鄉(xiāng)村非企業(yè)就業(yè),1985年占到60.33%,到2009年雖然顯著下降,仍有33.19%,為第二大就業(yè)類型。

另一個份額下降的類型是國有企業(yè)和集體企業(yè),到2009年分別降至8.23%和0.79%,幾乎是微不足道。

而外資及港澳臺資企業(yè)、個體企業(yè)和“其他”企業(yè)則份額擴張,尤其是其他企業(yè),包含股份合作、聯(lián)營經(jīng)濟單位、有限責任公司、股份有限公司、股份制經(jīng)濟單位、城鄉(xiāng)私營企業(yè)、城鎮(zhèn)其他經(jīng)濟單位等,這些企業(yè)均以利潤極大化為首要目標,視勞動者為生產(chǎn)“要素”,力圖以最低的代價獲得,以最高的效率使用。這些企業(yè)在就業(yè)份額中擴張最快,2009年“其他”企業(yè)占就業(yè)分額的47.17%,位居第一。

對比圖2.21和圖2.23,發(fā)現(xiàn)國有企業(yè)占固定資產(chǎn)存量的分額即使經(jīng)大幅萎縮后,在2009年仍占到32.65%,而它提供的就業(yè)機會僅為8.23%。

1992年,根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒1991》、《工業(yè)統(tǒng)計年報1988》的數(shù)據(jù),筆者曾用Cob-Douglas生產(chǎn)函數(shù)比較過全國工業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的要素配置效率,結(jié)果如下:

全國工業(yè) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)

凈產(chǎn)值增長率% 11.29 16.95

資本增加的貢獻% 12.80 1.05

勞力增加的貢獻% 3.79 14.09

生產(chǎn)率增加的貢獻% -5.30 1.81

資本貢獻的比重% 113.34 6.20

勞力貢獻的比重% 33.59 83.14

生產(chǎn)率貢獻的比重% -46.92 10.65

凈產(chǎn)值/固定資產(chǎn)原值 0.406 1.383

職工人數(shù)/萬元固定資產(chǎn) 1.366 7.457

當時,“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”在“全國工業(yè)”中的比重微乎其微,“全國工業(yè)”基本上就是國有企業(yè)(那時叫“全民所有”企業(yè))

分析表明國有工業(yè)的增長主要靠增加投資,而鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的增長主要靠吸收農(nóng)村剩余勞力。國有工業(yè)的生產(chǎn)率呈下降趨勢,對增長的貢獻是負的,在一定程度上抵消了資本增加的作用。反之,在人們像印象中技術(shù)水平低、管理落后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),其生產(chǎn)率卻有所提高。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的資本產(chǎn)出率遠高于國有工業(yè)。

值得注意的是,萬元固定資產(chǎn)裝備的職工人數(shù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為7.5個,而國有企業(yè)為1.4個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)是國有企業(yè)的5.5倍。

顯然,當時國有企業(yè)的根本問題,既不是投資不足,也不是負擔過重,而是管理不善。然而,90年代前期,從管理下手的改革遇到工業(yè)官僚和既得利益集團的頑強抵制,于是轉(zhuǎn)向“承包”、“優(yōu)化組合”、“減員增效”、“MBO”,讓工業(yè)官僚放手拿廣大職工開刀,把大批勞動者推向社會。

圖2.21和圖2.23告訴我們,隨著國有企業(yè)份額的萎縮,以利潤極大化為其首要目標的“其它”企業(yè)大幅度膨脹。德隆、科林格爾等許多案例告訴人們,這個隨“國退民進”而爆發(fā)的集團是怎樣聚斂社會財富的,在這個過程中,地方黨委和政府的重頭工作之一是:幫助他們剝離、安撫“下崗職工”。

由此,我們找到了就業(yè)問題的癥結(jié)之二:少數(shù)人對資本的壟斷,使其他多數(shù)社會成員缺乏創(chuàng)造就業(yè)機會的資本。

創(chuàng)造就業(yè)機會需要資本,還需要“有效需求”,即你生產(chǎn)的東西要有人買。那“有效需求”來自何方?來自社會成員的收入。在第一編第一章1.1節(jié),我們詳細觀察了社會購買力。從多個角度的指出:不遲于90年代初,購買最終消費品的貨幣即開始了相對萎縮,同時在1.4節(jié)進一步指出:此間逐利資金高速膨脹,造成產(chǎn)能遠超過內(nèi)需的迅速擴張(見圖1.9、圖1.10)。供需雙方一增一減,平衡被打破,社會生產(chǎn)能力遠超出有效需求。這就是“有效需求”不足。本編在前一章,更深入分析了“刺激內(nèi)需”的政策為何無效。

由此我們看到,過去二十多年的經(jīng)濟發(fā)展是以降低勞動者的收益份額為代價的。必須注意的是,在此同時,以前不花錢或花錢較少的住房、教育、醫(yī)療領(lǐng)域,在這二十多年內(nèi)先后“改革”,都變成需要勞動者大筆支付的事項。更為嚴峻的是,這三個領(lǐng)域的供應都控制在行政壟斷與大資本結(jié)合的集團手中,這個集團有極為強烈的聚斂沖動,普通百姓對他們毫無討價還價的余地。

在這樣的背景下,普通百姓只能捏緊錢包,“有效需求”也就成了稀缺資源。

當然,“有效需求”還有另外的來源:資本利得或公款消費。我們看到,這二十多年的改革,最大的受益者是資本家和官僚。由此,我們不難理解,為何在一片“內(nèi)需不足”聲中,昂貴的高檔奢侈品出人意料的暢銷,為何公款消費如火如荼。

來自高盛的一份研究報告顯示:2004年,中國奢侈品消費額約占全球銷售額的12%,已成為世界第三大奢侈品消費國。《新財富》通過對9家奢侈品品牌及品牌代理商的采訪與調(diào)研發(fā)現(xiàn),這些奢侈品品牌近兩三年在中國市場的增長率都保持在80%以上,遠遠高于他們在全球其他國家和地區(qū)10%左右的增長率。因此預計,中國將在2010年超過日本,成為全球奢侈品市場的最大買家。(《全球奢侈品齊赴“中國盛宴”》新財富總第46 期 2005年2月)

世紀之交有本書轟動一時:《誰動了我的奶酪?》老板們熱衷于把它送給即將失去職位的員工。然而,這本書并沒有回答到底是誰動了奶酪?而是教導員工不停地奔忙,去尋找新的奶酪,還暗示人們只要去找,就能找到更大更香的奶酪。

然而統(tǒng)計數(shù)據(jù)告訴我們,奶酪正是被送書的先生們偷走了。在這場奶酪爭奪戰(zhàn)中,第一獲益者是資本,第二獲益者是財政,而勞動者是徹底的輸家。在這樣的游戲格局下,勞動者無論如何奔忙,其結(jié)果都是注定的。

不過,這場游戲中的贏家也無法真正高興。歷史反復告訴我們沒有不散的“盛宴”。奢侈性消費昌盛歷來是王朝末期的信號,因為奢侈性消費品畢竟只涉及很小的一個生產(chǎn)領(lǐng)域,富豪們畢竟不能靠賺自己的錢實現(xiàn)“可持續(xù)發(fā)展”。況且,當多數(shù)社會成員被置于看不到希望的境地時,會發(fā)生些什么,史有明鑒。

就業(yè)需要三個基本要素:對產(chǎn)品的有效需求、資本和能力。我們看到,造成目前就業(yè)危機的癥結(jié)恰恰在這三個基本方面:

首先,國民生產(chǎn)的分配失衡,作為社會成員多數(shù)的勞動者,所占份額下降到難以想象的地步,以致社會有效需求相對于供給能力明顯萎縮;

其次,資本的高度集中,少數(shù)社會成員集中了多數(shù)社會資本,在那里“提高勞動生產(chǎn)率”,而多數(shù)社會成員缺乏創(chuàng)業(yè)所必須的資本;

第三,在中國社會從農(nóng)耕文明向工商文明過渡的歷史階段,社會教育系統(tǒng)最重要的任務是將數(shù)億農(nóng)夫培養(yǎng)成現(xiàn)代社會的公民,而我們的教育系統(tǒng)一直忽視這個事關(guān)民族存亡的根本任務,以致眾多國民在工商文明中缺乏起碼的生存能力。

將就業(yè)困境解釋為勞力市場信息不暢,顯然尚未觸及皮毛。將就業(yè)困境解釋為人口過多,顯然是在掩蓋問題。將就業(yè)困境解釋為資源不足,同樣難于自圓其說,資源不足首先制約生產(chǎn),然后連帶制約就業(yè),而我們GDP的增長速度比勞動力增長速度高一個數(shù)量級。至于理論家們深奧的“機器替代勞力”學說,不過是為資本擁有者辯護的理論,機器是人生產(chǎn)的,讓人被機器逼進死胡同,這樣的理論家不是思想懶漢,就是別有用心。

現(xiàn)在我們看到,正是利潤極大化造成了內(nèi)需不足,而內(nèi)需不足導致了雇傭需求下降,這才是就業(yè)困境的根本原因。而我們的主流經(jīng)濟學界,回避客觀的邏輯、不顧明顯的事實,玩弄生僻無聊的術(shù)語,意在為某個強勢集團辯護,心中哪有國民的絕大多數(shù)?

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號