20世紀(jì)30年代的大蕭條與當(dāng)前的金融危機(jī)

作者:[英]克里斯·哈曼

國(guó)外理論動(dòng)態(tài)

曹浩瀚 譯

英刊《國(guó)際社會(huì)主義》2009年春季號(hào)刊登了英國(guó)著名左翼學(xué)者克里斯·哈曼題為《20世紀(jì)30年代的大蕭條與當(dāng)前的金融危機(jī)》的文章,反駁了主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)大蕭條的種種解釋,并提出了馬克思主義的解釋,認(rèn)為利潤(rùn)率長(zhǎng)期得不到恢復(fù)是大蕭條的根本原因,而這種現(xiàn)象之所以以前沒(méi)有出現(xiàn),是因?yàn)?0世紀(jì)初資本主義已經(jīng)進(jìn)入壟斷階段,壟斷資本人為地推遲生產(chǎn)能力的摧毀并將危機(jī)轉(zhuǎn)嫁到中小企業(yè)身上,導(dǎo)致大量中、小企業(yè)破產(chǎn)和危機(jī)被延長(zhǎng)和加深。哈曼還比較了大蕭條和當(dāng)前金融危機(jī)的異同,認(rèn)為當(dāng)前危機(jī)和大蕭條相比有重要的不同點(diǎn),倒是和20世紀(jì)90年代日本危機(jī)更有可比性,只是危機(jī)在規(guī)模上大得多,并且由于美國(guó)在全球具有政治軍事霸權(quán)地位,它有能力系統(tǒng)性地向全球轉(zhuǎn)嫁危機(jī),因此這次危機(jī)的全球政治軍事后果也要大得多。文章內(nèi)容如下。

“我們正處于深淵的邊緣。稍不留神就會(huì)走向上世紀(jì)30年代初那樣的大蕭條。”自從2008年9、10月間銀行系統(tǒng)的問(wèn)題暴露和股票市場(chǎng)急劇下挫以來(lái),我們不止一次聽(tīng)到類(lèi)似的說(shuō)法了。

上世紀(jì)30年代的大蕭條是到那時(shí)為止資本主義遇到的最嚴(yán)重的危機(jī)。當(dāng)時(shí)兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體美國(guó)和德國(guó)的工業(yè)總產(chǎn)出下降了一半,并且都有約三分之一的工人失業(yè)。大蕭條是到那時(shí)為止20世紀(jì)最重大的經(jīng)濟(jì)事件。而如何應(yīng)對(duì)那場(chǎng)蕭條也成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)面臨的極大的挑戰(zhàn)。

大蕭條的過(guò)程

絕大多數(shù)流行的觀點(diǎn)把上次大蕭條追溯至1929年10月的華爾街崩潰。從這種觀點(diǎn)出發(fā),我們很容易得出這樣的結(jié)論:我們今天正在經(jīng)歷的衰退同樣也是金融危機(jī)的產(chǎn)物。但實(shí)際上,在1929年華爾街崩潰之前,美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在走向衰退了。事實(shí)上,在1927年就開(kāi)始了一次衰退,不過(guò)這次衰退由于后來(lái)的工業(yè)投資高潮很快結(jié)束。到1929年初夏這次投資高潮結(jié)束了,在7月和8月產(chǎn)出開(kāi)始下降。也就是說(shuō),“在崩潰之前經(jīng)濟(jì)就出問(wèn)題了”。考慮到美國(guó)當(dāng)時(shí)占了世界工業(yè)總產(chǎn)值的一半,這必然會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。但是這種現(xiàn)象不僅僅出現(xiàn)在美國(guó),在歐洲大陸,金融崩潰之前同樣已經(jīng)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退。這個(gè)情況在德國(guó)最為嚴(yán)重,德國(guó)是當(dāng)時(shí)世界上第二大工業(yè)經(jīng)濟(jì)體,它從1928年起就面臨著經(jīng)濟(jì)低迷:“德國(guó)很多的工業(yè)部門(mén)在‘一戰(zhàn)’后的理性計(jì)劃中已經(jīng)達(dá)到了臨界點(diǎn),資本主義重建工作也宣告結(jié)束…一在各種因素的作用下,美國(guó)的海外投資出現(xiàn)了急劇的下降。”“到1929年夏天,蕭條的存在已經(jīng)是明白無(wú)誤的了”,這時(shí)失業(yè)人數(shù)達(dá)190萬(wàn),而法蘭克福保險(xiǎn)公司(FIE)的重大失敗引發(fā)了一連串的破產(chǎn)。從1929年3月起,比利時(shí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始下滑,到年終時(shí)已經(jīng)下降了7%;英國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)則在這年的7月出現(xiàn)。在崩潰期間只有法國(guó)的經(jīng)濟(jì)還在增長(zhǎng)。事實(shí)上,促使美國(guó)經(jīng)濟(jì)在崩潰前出現(xiàn)股票交易繁榮的一個(gè)因素是海外短期投資資金的回流,這些美國(guó)資金之前作為短期投資被投往德國(guó),但是后來(lái)由于投資機(jī)會(huì)的限制不得不回流。即使承認(rèn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)在證券市場(chǎng)崩潰前就已經(jīng)出現(xiàn),很多的評(píng)論家認(rèn)為危機(jī)的直接影響很有限。巴里·愛(ài)森格林這樣寫(xiě)道:“經(jīng)濟(jì)史學(xué)家們很早以前就排除了危機(jī)作為引起總產(chǎn)出和就業(yè)下降的一個(gè)因素,這主要是基于如下兩點(diǎn):平衡只涉及總的家庭財(cái)富的一小部分,花光財(cái)富的邊際傾向很小。”米爾頓·弗里德曼和安娜·施瓦茨認(rèn)為,危機(jī)是“導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)嚴(yán)重收縮的潛在力量的一種征兆……但是危機(jī)的發(fā)生肯定加劇了經(jīng)濟(jì)收縮”。

一開(kāi)始,危機(jī)看起來(lái)就是一場(chǎng)典型的短期衰退。在頭12個(gè)月里美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)下降了20%,失業(yè)率則上升了16%。這比我們?cè)诘诙问澜绱髴?zhàn)后經(jīng)歷的任何一次衰退都要嚴(yán)重很多倍。但是這個(gè)期間的衰退也只是與1893—1894年、1907年及1920—1921年的幾次衰退差不多,而后面這三次衰退都很快就恢復(fù)了。在這十二個(gè)月內(nèi)倒閉的地方銀行不斷增加,不過(guò)即使這樣,在1931年的頭幾個(gè)月還是出現(xiàn)了一次產(chǎn)出的小增長(zhǎng)。

隨后,由于在歐洲同時(shí)發(fā)生的危機(jī)的影響,衰退進(jìn)入第二個(gè)階段。在這一年5月,奧地利最大的銀行——安斯塔特信用公司(Credit An—stalt)——倒閉,這給那些向該銀行放貸的德國(guó)銀行造成了很大的困難。每個(gè)國(guó)家的問(wèn)題都相互影響。英國(guó)由于外國(guó)資金從本國(guó)銀行抽走而遭受了很大的打擊,英國(guó)工黨政府在8月末倒臺(tái)。新政府同金本位的國(guó)際貨幣體系斷絕關(guān)系,這在美國(guó)引起了極大的恐慌。聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)為保持美元價(jià)值而提高利息率,隨后“銀行倒閉現(xiàn)象明顯增加”,工業(yè)產(chǎn)值令人恐怖地降到了1929年水平的40%。盡管物價(jià)下跌了14%,但這難以阻止在職人員因?yàn)樨泿攀杖胂陆盗?1%而帶來(lái)的生活水平的降低。

即便這樣,1932年上半年似乎出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象,工廠的就業(yè)有所改善,工業(yè)產(chǎn)出開(kāi)始增加。“1932年初秋的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)表明,自1929年以來(lái),經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)全面而確定的反轉(zhuǎn)。”但這不過(guò)是風(fēng)暴前的短暫平靜而已:“可是,顯然是由于商業(yè)管理人員和資產(chǎn)階級(jí)對(duì)選舉結(jié)果的憂慮,在1932年底出現(xiàn)了一波新的恐慌……到第二年形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。”僅1933年前三個(gè)月又有462家銀行——大約占全美銀行總數(shù)的一半——停止?fàn)I業(yè),而到這時(shí)工業(yè)總產(chǎn)出已經(jīng)降到蕭條前的一半了。也正是在這時(shí),弗蘭克林·D.羅斯福當(dāng)選為美國(guó)總統(tǒng),迫于危機(jī)的強(qiáng)烈程度,他不得不采取比他原先所預(yù)計(jì)的要激進(jìn)得多的措施,并迅速在國(guó)會(huì)通過(guò)了緊急經(jīng)濟(jì)法案。羅斯福新政常被人們看作是大蕭條終點(diǎn)到來(lái)的標(biāo)志。確實(shí),它代表著政府政策的一個(gè)重要轉(zhuǎn)向,它事實(shí)上承認(rèn),如果沒(méi)有系統(tǒng)的國(guó)家干預(yù),壟斷階段的資本主義已經(jīng)無(wú)法解決自身的問(wèn)題。在這個(gè)意義上,可以說(shuō)它是資本主義發(fā)展史上的一個(gè)分水嶺。但是國(guó)家對(duì)資本主義的具體管制程度是有限的。

聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)為阻止崩潰的進(jìn)一步發(fā)展,保證給剩下的銀行提供資金。為提升價(jià)格,政府專門(mén)出資收購(gòu)并且銷(xiāo)毀農(nóng)作物。市政建設(shè)工程給230萬(wàn)個(gè)失業(yè)者提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。通過(guò)鼓勵(lì)成立各種卡特爾——它可以控制價(jià)格和產(chǎn)量,《國(guó)家復(fù)興法》幫助工業(yè)提供一定形式的自我管制,另外,這一法案也使得工會(huì)提出提高工資的要求(從而也會(huì)提高消費(fèi)需求)比以前稍微容易些。當(dāng)時(shí)也進(jìn)行了極其有限的國(guó)家直接控制生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn),這主要體現(xiàn)在田納西河流管理局的成立上。同時(shí),美國(guó)政府還退出了金本位制,這樣美元的價(jià)值和美國(guó)的資金水平就不再完全由市場(chǎng)決定,而是取決于政府的有意識(shí)的調(diào)控,美國(guó)政府通過(guò)這種調(diào)控以幫助出口。美國(guó)政府就這樣通過(guò)多管齊下試圖復(fù)興私人部門(mén)經(jīng)濟(jì)。不過(guò)需要指出的是,美國(guó)政府并沒(méi)有進(jìn)行直接控制。甚至“用來(lái)促進(jìn)就業(yè)的金融手段也很少采用,因?yàn)榱_斯福領(lǐng)導(dǎo)的民主黨政府堅(jiān)持財(cái)政平衡的信條”。

政府這種小心謹(jǐn)慎的政策對(duì)危機(jī)的影響有限。從1932年3月到這年的夏末經(jīng)濟(jì)又有了些好轉(zhuǎn)。但是這種好轉(zhuǎn)“既不快也沒(méi)有廣泛發(fā)展”,而工業(yè)產(chǎn)值在短暫上升后第二年又開(kāi)始下滑,結(jié)果仍然有1200萬(wàn)人找不到工作。直到1937年工業(yè)產(chǎn)值才重新達(dá)到1929年的水平。但是這時(shí)仍然有14.3%的失業(yè)率——并且這個(gè)“小繁榮”之后不久就出現(xiàn)了“美國(guó)歷史上最急劇的經(jīng)濟(jì)下降”,結(jié)果“1932年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)獲得的成績(jī)失去了一半”。失業(yè)率又升至19%,至1940年美國(guó)參戰(zhàn)時(shí)失業(yè)率仍然有14%。實(shí)際上,這場(chǎng)資本主義面臨的最大的危機(jī)并不是由政府政策終結(jié)的。政府干預(yù)所能起到的作用至多是將連續(xù)的衰退變?yōu)殚L(zhǎng)期的停滯,結(jié)果是失業(yè)率居高不下,工業(yè)產(chǎn)出甚至低于危機(jī)前十年的水平。對(duì)此J.K.加爾布雷斯總結(jié)道:“30年代的大蕭條永遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。它只不過(guò)是在40年代中的大動(dòng)員中消失了。”

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)危機(jī)的解釋

人們?cè)?jīng)嘗試用各種辦法來(lái)解釋這次危機(jī)。在形形色色的解釋中,英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞瑟·塞西爾·庇古給出的解釋最被人廣為接受。他認(rèn)為,由于工人不接受貨幣工資的削減,導(dǎo)致工人工資要價(jià)過(guò)高。如果工人能接受降低工資,那么似乎供給和需求就可以自動(dòng)地解決這些問(wèn)題。杰出的美國(guó)新古典主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家歐文·費(fèi)歇爾后來(lái)給出了一個(gè)貨幣主義的解釋,他認(rèn)為貨幣供應(yīng)量過(guò)低,結(jié)果導(dǎo)致價(jià)格下跌、過(guò)度負(fù)債和企業(yè)破產(chǎn)。更近的“貨幣主義”理論家則把矛頭指向中央銀行的策略。這種觀點(diǎn)認(rèn)為,如果美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)能夠采取行動(dòng)制止1930年和1931年貨幣供應(yīng)收縮的局面,那么一切都會(huì)好起來(lái)。而戰(zhàn)后最主要的貨幣主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家米爾頓·弗里德曼則把大蕭條追溯到1928年聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)主席本杰明·斯特朗的去世。

與貨幣主義者不同的是,弗里德里希·馮·哈耶克和其他“奧地利學(xué)派”的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為,上世紀(jì)20年代初的過(guò)度信貸導(dǎo)致了過(guò)高水平的投資,而這只有經(jīng)濟(jì)蕭條本身才能解決。在此之外,任何政府干預(yù)只會(huì)使事情變得更加糟糕。其他的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家或批評(píng)“一戰(zhàn)”后世界經(jīng)濟(jì)的混亂,或批評(píng)當(dāng)時(shí)的金本位制度。約翰·梅納德·凱恩斯和他的同事如阿爾文·漢森和保羅·薩繆爾遜等人則認(rèn)為,儲(chǔ)蓄相對(duì)于投資的過(guò)度發(fā)展導(dǎo)致了相對(duì)于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出而言的“有效需求”不足。即便這樣,上面每種觀點(diǎn)的支持者們發(fā)現(xiàn)很容易在其他的觀點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)漏洞,沒(méi)有一種解釋可以經(jīng)受?chē)?yán)格的批評(píng)。

對(duì)危機(jī)的一種馬克思主義的解釋

馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)可以為大蕭條提供一個(gè)主流經(jīng)濟(jì)學(xué)所不能提供的解釋。這主要是通過(guò)運(yùn)用馬克思經(jīng)濟(jì)理論中的核心思想——利潤(rùn)率下降趨勢(shì)規(guī)律。

馬克思認(rèn)為,利潤(rùn)率下降趨勢(shì)存在于或多或少比較規(guī)則的繁榮一蕭條(商業(yè))周期之中,這個(gè)周期是由資本主義生產(chǎn)系統(tǒng)中的投資決策缺乏計(jì)劃協(xié)調(diào)導(dǎo)致的。在他看來(lái),相對(duì)于剩余價(jià)值的源泉——生產(chǎn)性雇傭勞動(dòng)力的增長(zhǎng)而言,資本積累的速度更快。這樣,剩余價(jià)值對(duì)投資的比例,即利潤(rùn)率,就趨于下降。而隨著利潤(rùn)率的降低,投資的刺激會(huì)消失,這會(huì)帶來(lái)積累速度的放緩。其結(jié)論是資本主義生產(chǎn)體系的生命越長(zhǎng),衰退會(huì)越深。

不過(guò)有一些起反作用的因素。工人可能被要求延長(zhǎng)勞動(dòng)時(shí)間,增強(qiáng)勞動(dòng)強(qiáng)度;農(nóng)業(yè)和消費(fèi)品工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高可以降低工人的生活成本;更加快捷的通信可以降低產(chǎn)品運(yùn)輸和銷(xiāo)售的成本;最后,通過(guò)淘汰一些企業(yè),危機(jī)使得其他企業(yè)可以廉價(jià)地收購(gòu)工程和設(shè)備,這就如失業(yè)工人不得不接受工資的降低一樣。這樣在危機(jī)中保存下來(lái)的企業(yè)的利潤(rùn)率就可以提高,從而為新的投資生產(chǎn)的擴(kuò)展創(chuàng)造條件。從這種角度看,利潤(rùn)率下降的壓力會(huì)加重危機(jī),而危機(jī)則帶來(lái)利潤(rùn)率的某些增加。

上世紀(jì)20年代,波蘭裔奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)家亨利克·格羅斯曼發(fā)展了馬克思上述關(guān)于利潤(rùn)率的理論。他試圖反駁奧地利社會(huì)主義者奧托·鮑威爾的一個(gè)觀點(diǎn),后者認(rèn)為,如果經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部類(lèi)可以同時(shí)擴(kuò)張,那么資本主義就可以無(wú)限制地?cái)U(kuò)張下去。格羅斯曼通過(guò)引申鮑威爾的計(jì)算證明,在資本主義的演化過(guò)程中會(huì)達(dá)到這樣的一個(gè)臨界點(diǎn),在這里利潤(rùn)率的下降意味著無(wú)法進(jìn)行進(jìn)一步的投資,除非完全摧毀現(xiàn)存投資的盈利性。這樣,臨界點(diǎn)將導(dǎo)致資本積累的停滯。他由此認(rèn)為這證實(shí)了馬克思在《資本論》第三卷中的觀點(diǎn)。不過(guò),格羅斯曼的論證中存在一些模糊之處。在某些地方他暗示利潤(rùn)率下降會(huì)導(dǎo)致“資本主義的崩潰”,但是在其他地方他的結(jié)論則是利潤(rùn)率下降會(huì)導(dǎo)致不可避免的周期性危機(jī),這樣通過(guò)毀滅部分資本來(lái)避免利潤(rùn)率的下降從而保存其他資本。

上述分析在多大程度上得到了大蕭條的印證?

約瑟夫·吉爾曼和謝恩·梅格、熱拉爾·杜梅尼爾、多米尼克·萊維及劉易斯·科里等人對(duì)美國(guó)大蕭條之前幾十年間的利潤(rùn)率的估算都顯示,在1880—1920年間美國(guó)資本的利潤(rùn)率經(jīng)歷了長(zhǎng)期的下降過(guò)程,期間累計(jì)下降了大約40%——這可以由這期間投資對(duì)雇傭勞動(dòng)力的價(jià)值之比(即“資本有機(jī)構(gòu)成”)在長(zhǎng)期上升得到說(shuō)明,這期間該值上升了20%。一些估算顯示,利潤(rùn)率在20年代有過(guò)小幅上升,但這只是通過(guò)提高對(duì)工人的剝削率,如迫使工人盡他們的最大努力去加快工作節(jié)奏,并阻止工資上升等實(shí)現(xiàn)的。在1922年到1929年初,工人的實(shí)際工資只增加了6.1個(gè)百分點(diǎn),總消費(fèi)只增加了18個(gè)百分點(diǎn),而同期工業(yè)產(chǎn)出增加了大約三分之一。這種差距在1928年和1929年間達(dá)到最大:這時(shí)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)是消費(fèi)增長(zhǎng)的3倍。邁克爾·伯恩斯坦注意到“在非農(nóng)業(yè)人口中,除去收入較高的7%的人口,剩下人口的每人可支配收入在20年代后期的繁榮時(shí)期反而下降了”。

如果經(jīng)濟(jì)要保持充分就業(yè),上述產(chǎn)出和消費(fèi)之間不斷增長(zhǎng)的差距就要加以彌合。持續(xù)增長(zhǎng)的生產(chǎn)性投資是可能填補(bǔ)這一鴻溝的,但是它只是部分地做到了這點(diǎn)。與前幾十年相比,總的實(shí)際投資增加得越來(lái)越慢——按照吉爾曼的計(jì)算,比以前要慢三分之一;而按照斯坦德?tīng)柕挠?jì)算,則慢了50%,他寫(xiě)道:“幾乎沒(méi)有人意識(shí)到,新政期間商業(yè)資本的年度增長(zhǎng)率只是三十年前的一半。”

上述關(guān)于投資速度下降的敘述跟之前大家接受的認(rèn)識(shí)相矛盾。“傳統(tǒng)的凱恩斯主義觀點(diǎn)認(rèn)為,大蕭條的強(qiáng)度應(yīng)追溯至上世紀(jì)20年代的繁榮。”但是這種看法并沒(méi)有將工業(yè)中的生產(chǎn)性資本與零售業(yè)和金融業(yè)的非生產(chǎn)性投資區(qū)分開(kāi),而且它常常把國(guó)內(nèi)的房屋建筑視為“投資”。這樣如果把投資分解為幾個(gè)具體組成部分的話,上面斯坦德?tīng)柡图獱柭恼f(shuō)法就可以得到印證。歐文·漢森對(duì)1923年至1929年間的巨大的年均投資額——這一數(shù)值達(dá)到183億美元——進(jìn)行了分析,他發(fā)現(xiàn)“只有97億是生產(chǎn)性投資(包括投資商業(yè)部門(mén)的投資),而這其中只有三分之一是新增投資”。更近的R.J.戈登已經(jīng)注意到這點(diǎn)(但是沒(méi)有把其中包含的結(jié)論全部發(fā)揮出來(lái)),他寫(xiě)道:“上世紀(jì)20年代裝備工業(yè)的繁榮微不足道,生產(chǎn)性的耐用設(shè)備所占的份額只有大約百分之五。”

利潤(rùn)率的恢復(fù)不足以吸引足夠的生產(chǎn)性資本來(lái)吸收在上一輪生產(chǎn)和剝削中積累起來(lái)的剩余價(jià)值。這反映在當(dāng)時(shí)有關(guān)“過(guò)剩資本”的大量商業(yè)評(píng)論中。

對(duì)此,一些企業(yè)試圖通過(guò)巨額的個(gè)別投資來(lái)尋找新的利潤(rùn)來(lái)源——福特在1928年建起的巨大的胭脂河(River Rouge)汽車(chē)工廠就是這樣的一個(gè)例子。當(dāng)時(shí)出現(xiàn)很多新的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張(這不由得讓人想起20世紀(jì)90年代末期的網(wǎng)絡(luò)和通訊業(yè)的發(fā)展),它們看起來(lái)似乎能夠提供很可觀的利潤(rùn),一個(gè)例子是“在1928年和1929年間大量的新投資涌向收音機(jī)接收設(shè)備制造業(yè)。在短短的18個(gè)月內(nèi),這個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)潛力增加了三倍”。

不過(guò),盡管一些企業(yè)愿意承擔(dān)在這些新行業(yè)中的投資風(fēng)險(xiǎn),也有一些企業(yè)比較審慎而沒(méi)有湊這個(gè)熱鬧。他們利用自己在某一行業(yè)的統(tǒng)治地位來(lái)保持價(jià)格——即使這樣意味著不能利用全部生產(chǎn)潛力,從而保持著相對(duì)于那些風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)較慢的積累節(jié)奏。這樣的結(jié)果是他們沒(méi)有投入自己太多的資本或者雇用足夠的工人,因而沒(méi)有創(chuàng)造新增的需求去消費(fèi)其他產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出。因此,在繁榮末期開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的那些大型新工廠必然會(huì)給市場(chǎng)產(chǎn)生大量沒(méi)有需求的產(chǎn)品,這樣必然會(huì)大大降低這些產(chǎn)品的價(jià)格和老工廠的利潤(rùn)率:到1929年底市場(chǎng)上每年可以生產(chǎn)1500萬(wàn)套收音機(jī),然而只要400萬(wàn)套就能滿足市場(chǎng)需求。

但是這種潛在的問(wèn)題由于種種原因長(zhǎng)期被掩蓋著,具體原因包括諸如富人奢侈品消費(fèi)的繁榮、在非生產(chǎn)性的房地產(chǎn)業(yè)的投機(jī)、為了促銷(xiāo)在銷(xiāo)售商店的建設(shè)上的花費(fèi)等等。漢森寫(xiě)道:“在整個(gè)2a年代,來(lái)自生產(chǎn)投資和消費(fèi)之外的刺激和動(dòng)力一直都存在……非生產(chǎn)性資本開(kāi)支促使恢復(fù)得以持續(xù)。”不平等的顯著增加(想想最近三十年的情況吧)意味著富人和中產(chǎn)階級(jí)不得不在社會(huì)總消費(fèi)中占據(jù)42.9%的份額。根據(jù)科里的看法,“資本主義生產(chǎn)的平衡越來(lái)越依賴于對(duì)那些具有超額購(gòu)買(mǎi)能力的一小部分人的‘需求’的人為刺激”。

與此同時(shí),銷(xiāo)售商品方面的成本開(kāi)支越來(lái)越大。截止1930年,銷(xiāo)售成本已占到了工業(yè)成本的59%,其中1929年僅廣告收入一項(xiàng)就達(dá)到了20億美元——這比制造業(yè)中的工廠和設(shè)備開(kāi)支只少了25%。吉爾曼認(rèn)為“非生產(chǎn)性支出”(廣告、營(yíng)銷(xiāo)等等)占總剩余價(jià)值的份額從1919年的一半上升到20年代末的三分之二。

連續(xù)的投機(jī)繁榮把股票市場(chǎng)和房地產(chǎn)價(jià)格推到一個(gè)令人目眩的高度。這些部門(mén)自身并不吸收剩余價(jià)值(它們只不過(guò)把投資資金從一些人手中轉(zhuǎn)移到其他人手中),但是作為副產(chǎn)品它們確實(shí)涉及(產(chǎn)生)大量的非生產(chǎn)性開(kāi)支(新的建筑、非生產(chǎn)人員的薪資、過(guò)度的消費(fèi)等)。非生產(chǎn)性投資的象征是帝國(guó)大廈的興建——它于1930年完工,而這時(shí)正是危機(jī)發(fā)生的時(shí)候。但是對(duì)利潤(rùn)的追逐也導(dǎo)致一些資源進(jìn)人“生產(chǎn)性”企業(yè),而如果沒(méi)有投機(jī)高潮的話,這些企業(yè)并不會(huì)被認(rèn)為是有利可圖的。

另外一個(gè)重要的因素是債務(wù)的增長(zhǎng),這點(diǎn)在繁榮的最后幾年尤其重要。“生產(chǎn)擴(kuò)張?jiān)诤艽蟪潭壬弦蕾囉谟梅制诟犊畹姆绞劫?gòu)買(mǎi)耐用消費(fèi)品,而這種貸款多數(shù)是由銀行之外的借貸者提供的……主要的汽車(chē)制造商建立了專門(mén)的機(jī)構(gòu),這些機(jī)構(gòu)主要用來(lái)資助顧客購(gòu)買(mǎi)他們自己生產(chǎn)的耐用商品……這不僅僅對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生了影響,而且還對(duì)汽車(chē)工業(yè)這一上世紀(jì)20年代新興的主要產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了影響,此外,它也波及商業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng),而這一市場(chǎng)在當(dāng)時(shí)美國(guó)的每個(gè)城市都有了很大的發(fā)展。”

但是最終某個(gè)時(shí)刻還是到來(lái)了,在這個(gè)點(diǎn)上,原先潛在的問(wèn)題開(kāi)始表現(xiàn)出來(lái)。1925年以后,新建房屋開(kāi)始建設(shè),它在整個(gè)經(jīng)濟(jì)投資中占的百分比“從1925年的27.1%下降到1929年的24.8%”。R.J.戈登承認(rèn),“在1929年經(jīng)濟(jì)的總需求就已經(jīng)有下滑的趨勢(shì),雖然這種趨勢(shì)當(dāng)時(shí)為消費(fèi)總量和財(cái)產(chǎn)賬目所掩蓋,但是一旦投資銳減的話,這后兩者將會(huì)迅速衰減”。漢森認(rèn)為:“‘外部力量’在1928年迅速減少,一年之后繁榮也就隨即終結(jié)了。”R.J.戈登則寫(xiě)道:“1928—1929年間耐用消費(fèi)品的增長(zhǎng)太快了,這導(dǎo)致這種增長(zhǎng)不可持續(xù)。大量生產(chǎn)線被建立起來(lái),生產(chǎn)能力大大過(guò)剩,這意味著……某些耐用商品的訂單在1929年初必然會(huì)減少。”

1929年春夏的這種收縮表明,市場(chǎng)不需要那么多源源不斷冒出來(lái)的汽車(chē)和收音機(jī)工廠——而那些依賴這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵和電力產(chǎn)業(yè)當(dāng)然也面臨著生產(chǎn)過(guò)剩的局面。在這一年中,“生產(chǎn)資料商品”的產(chǎn)出下降了25%,第二年再次下降25%。生產(chǎn)性行業(yè)的收縮必然導(dǎo)致資本家削減非生產(chǎn)性開(kāi)支,結(jié)果引起房地產(chǎn)價(jià)格的劇烈下降,而這導(dǎo)致銀行不能實(shí)現(xiàn)賬戶平衡,因?yàn)殂y行把大量資金投向房地產(chǎn),結(jié)果是連續(xù)的銀行倒閉風(fēng)潮。

由于這次大繁榮在很大程度上是依靠非生產(chǎn)性消費(fèi)和投機(jī)來(lái)彌補(bǔ)生產(chǎn)性投資的不足,依靠私人借貸來(lái)支撐(消費(fèi)者對(duì)耐用商品的)消費(fèi),一次大的蕭條也就顯得順理成章了。而在美國(guó)這個(gè)世界上最大的經(jīng)濟(jì)體發(fā)生的蕭條——當(dāng)時(shí)美國(guó)占據(jù)了全球工業(yè)產(chǎn)出的一半左右,且美國(guó)是當(dāng)時(shí)歐洲工業(yè)國(guó)的主要債權(quán)國(guó)——必然會(huì)在全球產(chǎn)生強(qiáng)烈的影響。

德國(guó)發(fā)生危機(jī)的情況沒(méi)有什么太大的差別。巴登斯通用兩種很不相同的方法來(lái)估算一戰(zhàn)前和20年代的利潤(rùn)率,結(jié)果差別很大,但是他的結(jié)論是,20年代的利潤(rùn)率沒(méi)有能夠回歸到戰(zhàn)前的水平。伴隨著低利潤(rùn)率的是投資的低迷——在1925—1929年間總投資只占到凈國(guó)民產(chǎn)值的11%,而這一數(shù)據(jù)在1914年以前是14%,在1950年之后則是18%。不僅僅如此,在這些投資中只有很小部分是固定(資產(chǎn))投資,只有大約20%被投資于工業(yè)。多數(shù)投資發(fā)生在中央政府管理的公共設(shè)施以及地方政府的住房項(xiàng)目上。德國(guó)當(dāng)時(shí)的金融部長(zhǎng)哈爾瑪·沙赫特抱怨道,資產(chǎn)賬面上的繁榮“驅(qū)使資金從真正的恢復(fù)轉(zhuǎn)向投機(jī)”。地方政府、企業(yè)和個(gè)人通過(guò)借貸來(lái)支撐這種非生產(chǎn)性的投資。但是他們發(fā)現(xiàn)要這樣繼續(xù)下去難度越來(lái)越大。“由于國(guó)內(nèi)債券和股票市場(chǎng)的崩塌,投資的減少很早就開(kāi)始了。”在這種情況下只需“一個(gè)很小的外部沖擊”就可以引起“這個(gè)極不穩(wěn)定的系統(tǒng)的崩潰”。1928年德國(guó)實(shí)際的投資下降了14%,出口下降8%,政府開(kāi)支在1929年下降3%,而1928—1930年的三年間德國(guó)失業(yè)人數(shù)分別是140萬(wàn)、190萬(wàn)和310萬(wàn)。

當(dāng)時(shí)世界上的第三大經(jīng)濟(jì)體英國(guó)的情況稍微復(fù)雜些。與美國(guó)和德國(guó)不同,在整個(gè)20年代英國(guó)經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到繁榮的地步。這主要是由于兩個(gè)相互作用的因素引起的。第一是英國(guó)早在1914年以前利潤(rùn)率就已經(jīng)開(kāi)始下降,這在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都對(duì)投資起著抑制作用。另一個(gè)因素是英國(guó)為了維持英鎊在原先國(guó)際經(jīng)濟(jì)和政治上的顯赫地位而試圖將其匯率水平恢復(fù)到戰(zhàn)前水平。其結(jié)果是英國(guó)重工業(yè)如采煤、造鐵、煉鋼和造船業(yè)等出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)二十年的蕭條,在這一時(shí)期即使在“好的年成”,英國(guó)的失業(yè)率也比半個(gè)世紀(jì)前最差的年份還要糟。而美國(guó)和德國(guó)的危機(jī)對(duì)于上述工業(yè)部門(mén)來(lái)說(shuō)更是雪上加霜。但是,由于這些部門(mén)在20年代并沒(méi)有經(jīng)歷繁榮,所以結(jié)果反而是英國(guó)后來(lái)的危機(jī)總的來(lái)說(shuō)還不如美國(guó)和德國(guó)嚴(yán)重(雖然如此,在英國(guó)的老的工業(yè)部門(mén)和地區(qū),人們卻是吃了很大的苦頭,在這些部門(mén)和地區(qū)失業(yè)率可能達(dá)到30%)。

總的來(lái)說(shuō),馬克思主義關(guān)于利潤(rùn)率下降的理論能夠很好地解釋20年代末30年代初的那次全球大蕭條。在三個(gè)最主要的工業(yè)國(guó)中,低利潤(rùn)率導(dǎo)致生產(chǎn)性投資的低迷,而如果不是因?yàn)榉巧a(chǎn)性的開(kāi)支、投機(jī)泡沫、負(fù)債消費(fèi)和赤字減少的話,這就意味著經(jīng)濟(jì)的停滯。在這種情況下,經(jīng)濟(jì)的任何停滯都會(huì)引起上述這些開(kāi)支的下降,結(jié)果將是生產(chǎn)性工業(yè)部門(mén)需求的快速急劇下降。

但僅僅這些還不足以解釋為什么衰退最終轉(zhuǎn)變?yōu)槿绱藝?yán)重而持久的大蕭條。這個(gè)問(wèn)題需要我們對(duì)馬克思《資本論》中關(guān)于危機(jī)的論述加以充實(shí)才能回答。在馬克思那個(gè)時(shí)代之后,最大的企業(yè)的規(guī)模有了很大的增長(zhǎng),它們對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的影響也不可同日而語(yǔ)——馬克思曾把這個(gè)發(fā)展過(guò)程稱為資本的積聚和集中過(guò)程。危機(jī)的深度需要從資本主義的這個(gè)新發(fā)展來(lái)加以說(shuō)明。

實(shí)際上,布爾什維克的經(jīng)濟(jì)學(xué)家普列奧布拉任斯基在1931年就注意到,在“壟斷資本主義”條件下,那些最大的企業(yè)能夠讓它們效率低下的部門(mén)在危機(jī)中生存下來(lái),他寫(xiě)道:“自由競(jìng)爭(zhēng)淘汰落后的企業(yè),但是壟斷資本主義卻不斷地將這些落后的企業(yè)重新開(kāi)張。”這樣的結(jié)果是使“危機(jī)向衰退的轉(zhuǎn)變變得困難”,它阻止——至少延遲——危機(jī)后重建過(guò)程的出現(xiàn)。

固然,在1929—1933年間有很多的企業(yè)破產(chǎn)和倒閉。但它們只涉及農(nóng)場(chǎng)、銀行和中小企業(yè),而不涉及那些統(tǒng)治著重要產(chǎn)業(yè)的工業(yè)巨頭們。“在整個(gè)危機(jī)期間,那些擁有5000萬(wàn)資產(chǎn)以上的企業(yè)從未虧損過(guò),危機(jī)主要的沖擊是由中心企業(yè)來(lái)承受的。”通過(guò)降低開(kāi)工率,解雇工人而不是消滅資本的方式,那些工業(yè)寡頭們得以繼續(xù)運(yùn)營(yíng),胡佛政府就曾給一些最大的非銀行企業(yè)——鐵路公司提供資金以防止它們破產(chǎn)。在這種情況下,通過(guò)資本間互相吞并的方式來(lái)走出危機(jī)的舊方式不再有效了。

這也就解釋了為什么最終必然會(huì)出現(xiàn)形形色色的政府干預(yù)——“國(guó)家資本主義”。它同時(shí)也說(shuō)明,只要主要的投資決定仍掌握在私人資本手里,那么資本主義國(guó)家干預(yù)所能起的作用是有限的。只是到后來(lái)危機(jī)全面深化,最大的企業(yè)不得不接受政府對(duì)它們的投資進(jìn)行控制和協(xié)調(diào),美國(guó)政府興建了許多工廠然后由私人資本來(lái)運(yùn)營(yíng)之后,大蕭條才最終結(jié)束。

凱恩斯與大蕭條

近年來(lái)有大量的評(píng)論認(rèn)為約翰·梅納德·凱恩斯有解決蕭條的良策但是被政治家們忽視了。事實(shí)上并非如此。應(yīng)該承認(rèn),他很出色地反駁了那種認(rèn)為如果工人工資下降那么市場(chǎng)會(huì)自動(dòng)解決危機(jī)的觀點(diǎn)。但是如果按照凱恩斯給危機(jī)開(kāi)出的藥方去做的話,危機(jī)不可能結(jié)束。例如,他關(guān)于公共事業(yè)的呼吁(這一呼吁得到前英國(guó)首相勞埃德·喬治的支持)頂多使英國(guó)失業(yè)率減少11%,但是在1930年到1933年間英國(guó)失業(yè)率卻增加了100%。

凱恩斯的傳記作家斯凱德?tīng)査够⒁獾剑瑒P恩斯提出的每一個(gè)建議都會(huì)精心地“考慮到商業(yè)過(guò)程中的心理因素。而在實(shí)際生活中他本人確實(shí)也是非常謹(jǐn)慎的”。因此,即使1937年的失業(yè)率保持在12%,他仍然在這年的《泰晤士報(bào)》上發(fā)表一系列文章暗示英國(guó)在接近繁榮。他非常清楚,資本家們并不歡迎那些可能在短期內(nèi)會(huì)損害利潤(rùn)的措施。因此,在實(shí)際政策層面,他會(huì)避免提出讓資本家不安的建議。

格林和霍威爾已經(jīng)證明,在蕭條期失業(yè)率最高時(shí)要提供300萬(wàn)就業(yè)崗位給那些失業(yè)者以實(shí)現(xiàn)充分就業(yè),政府開(kāi)支需要增加約56%。但是如果用凱恩斯所能接受的漸進(jìn)的方法的話,這一目標(biāo)是不可能實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)樗鼤?huì)直接導(dǎo)致國(guó)外資本抽走,進(jìn)口增加,支付赤字增加和利息率陡升。執(zhí)行這一計(jì)劃“即使不會(huì)要求建立國(guó)家計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的話,它也要求將英國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)樵诤艽蟪潭壬嫌蓢?guó)家控制的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)”。因此,根據(jù)愛(ài)森格林的看法,當(dāng)政府開(kāi)支確實(shí)開(kāi)始增長(zhǎng)而失業(yè)減少——到1938年英國(guó)政府的軍事開(kāi)支占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重增長(zhǎng)了5%并創(chuàng)造了150萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位——的時(shí)候,這“更多的是仿效了希特勒而不是聽(tīng)從了凱恩斯”。在美國(guó),一個(gè)真正符合凱恩斯意愿的政府干預(yù)政策“應(yīng)該使政府開(kāi)支的規(guī)模達(dá)到二次世界大戰(zhàn)期間的水平”。

在《就業(yè)、利息和貨幣通論》中,凱恩斯指出了資本主義過(guò)度依靠貨幣和金融方面的措施來(lái)克服危機(jī)的局限性,并由此提出了他自己的利潤(rùn)率下降理論(“邊際效益遞減”)。他看到只有“投資社會(huì)化”才是惟一有效的反蕭條政策。但是他從來(lái)不敢將這點(diǎn)作為嚴(yán)肅的解決方案提出來(lái)——因?yàn)樵谡5暮推江h(huán)境條件下,如果不將資本從資本家手中加以剝奪的話,投資的社會(huì)化是不可能的。

兩次危機(jī)的對(duì)比

當(dāng)前危機(jī)的直接誘因和20世紀(jì)20年代末那場(chǎng)危機(jī)的直接誘因不盡相同。20世紀(jì)30年代的危機(jī)最初不是以銀行凍結(jié)貸款(一種“信貸緊縮”)而是以工業(yè)危機(jī)的形式出現(xiàn),繁榮時(shí)期的過(guò)度貸款只是加劇了而非直接導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)危機(jī)。實(shí)際上,在沖擊銀行部門(mén)之前,危機(jī)已經(jīng)發(fā)生一年多了。但是,這些不同之處掩蓋了兩次危機(jī)顯著的內(nèi)在相似性。

在這兩次危機(jī)中,資本都面臨著利潤(rùn)率低于二三十年前的情況。在兩次危機(jī)發(fā)生的前幾年,資本都成功地降低了工資在整個(gè)國(guó)民收入中的比重,從而防止了利潤(rùn)率的急劇下滑。在這兩次危機(jī)中,這都足以產(chǎn)生一定的(雖然是劇烈波動(dòng)的)生產(chǎn)性投資,但其規(guī)模又都不足以吸收前幾輪生產(chǎn)積累的全部剩余價(jià)值。同時(shí),兩次危機(jī)中,儲(chǔ)蓄和投資的差距原本會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退的壓力,但又都通過(guò)各種形式的投機(jī)和非生產(chǎn)性投資得以填補(bǔ)。此外,兩次危機(jī)又都不可避免地出現(xiàn)了這種情況,即經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期的投機(jī)因素?zé)o法維持下去,繁榮時(shí)期的內(nèi)在缺陷突然顯現(xiàn),并造成災(zāi)難性的影響。還有,兩次危機(jī)發(fā)生前的金融國(guó)際化都使得危機(jī)發(fā)展成為世界性危機(jī)——這種國(guó)際化在20世紀(jì)20年代是美國(guó)借錢(qián)給飽受戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪的歐洲重建家園,在21世紀(jì)的頭幾年表現(xiàn)為東亞和石油輸出國(guó)借貸給美國(guó)(購(gòu)買(mǎi)美國(guó)政府債券)。然而,此次危機(jī)開(kāi)始時(shí)的情況和1929年危機(jī)之初還有更為重要的不同之處。

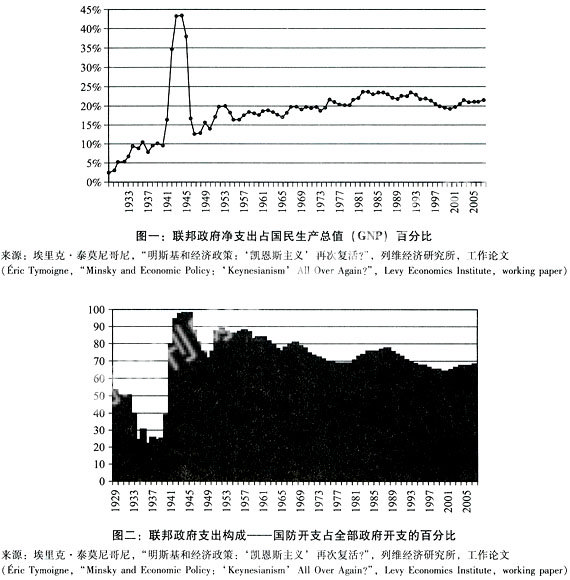

首先,近70多年來(lái),政府支出對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)已經(jīng)變得至關(guān)重要,而在1929年卻并非如此。那時(shí)聯(lián)邦政府支出僅占國(guó)民生產(chǎn)總值的2.5%;而在2007年,卻占到了20%左右。危機(jī)發(fā)生后,政府施加干預(yù)的速度和力度也不可同日而語(yǔ)。在上次大蕭條剛開(kāi)始時(shí),胡佛政府(1929年3月一1933年2月)確實(shí)也提出過(guò)一些舉措以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì),因此政府支出在1930年略有上升。此外,聯(lián)邦政府通過(guò)1932年建立的“重建金融公司”(RFC)提供資金救助一些銀行和鐵路公司。但總的來(lái)說(shuō),政府采取的措施很有限——而且在1931年和1932年,政府繼續(xù)按照那種加劇危機(jī)的舊方式行事。美聯(lián)儲(chǔ)提高利率(弗里德曼和貨幣主義者認(rèn)為此舉使經(jīng)濟(jì)衰退變成了經(jīng)濟(jì)蕭條),政府提高稅收(凱恩斯學(xué)派認(rèn)為此舉使危機(jī)惡化)。

直到羅斯福政府在1933年3月就職后,政府支出才有了決定性的增加。但即便是在聯(lián)邦政府支出總額最高的1936年,它也只占到國(guó)民產(chǎn)出的9%,到了1937年,這一比例又開(kāi)始下降。相比之下,布什政府在其即將離任時(shí),也正是信貸緊縮開(kāi)始演變成經(jīng)濟(jì)衰退之時(shí),通過(guò)的救助方案總額已占國(guó)民生產(chǎn)總值的10%。

國(guó)家支出的日益重要性以及中央銀行和政府迅速花錢(qián)以應(yīng)付危機(jī)的意愿表明,要使經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行需要一個(gè)最起碼的(政府開(kāi)支)需求,如果低于這一水平那么經(jīng)濟(jì)就不可能正常運(yùn)行,但是在上世紀(jì)30年代早期,情況并非如此。在當(dāng)前這些開(kāi)支當(dāng)中,8000億美元的軍費(fèi)開(kāi)支——按現(xiàn)在美元價(jià)格計(jì)算,它是2001年軍費(fèi)的2倍——起著特別重要的作用,因?yàn)樗鼙WC一小批極其重要的核心公司獲得市場(chǎng)。這種開(kāi)支可以明顯地緩和危機(jī)的影響,雖然每單位軍事開(kāi)支帶來(lái)的對(duì)提高就業(yè)的影響比過(guò)去(如跟1951年朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)期間相比,當(dāng)時(shí)單位軍事開(kāi)支帶來(lái)的就業(yè)機(jī)會(huì)達(dá)到最大值)大幅減小。

第二個(gè)重要的不同之處卻剛好相反。主要的金融和工業(yè)公司的規(guī)模比它們?cè)趦纱问澜绱髴?zhàn)間的規(guī)模大多了,因此,政府救助它們的負(fù)擔(dān)也要沉重得多。20世紀(jì)30年代初的美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)實(shí)際上是中小銀行的危機(jī)——“即使在銀行普遍倒閉時(shí)大銀行也很少出現(xiàn)資不抵債或破產(chǎn)的現(xiàn)象”。在英國(guó),根本就沒(méi)有出現(xiàn)銀行危機(jī)。但這次我們看到,在最主要經(jīng)濟(jì)體中許多大銀行都爆發(fā)了危機(jī)。隨著雷曼兄弟在9月15日一天之內(nèi)轟然倒閉,英國(guó)的哈里法克斯銀行、比荷盧三國(guó)的富通銀行、德國(guó)的抵押房地產(chǎn)和冰島的銀行都相繼陷入危機(jī)之中。隨后,危機(jī)又蔓延到其他主要銀行和對(duì)沖基金的“影子銀行系統(tǒng)”、金融衍生工具等。

根據(jù)英格蘭銀行最近的一次估算,到目前為止,損失總額達(dá)2萬(wàn)8千億美元。如果這個(gè)巨大的虧空能夠用其他的實(shí)際資本來(lái)加以填補(bǔ)的話,銀行系統(tǒng)還可以勉強(qiáng)維持其正常功能,即給資本主義經(jīng)濟(jì)體系的其他部分提供信貸服務(wù)。但是如果沒(méi)有這樣的資金的話,那么銀行的信用職能就無(wú)法正常履行——而這是維持美英和其他地方的消費(fèi)和房地產(chǎn)蓬勃發(fā)展的保證,這樣必然會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退;而且,隨著許多工業(yè)和商業(yè)企業(yè)的無(wú)以為繼,這種衰退還會(huì)嚴(yán)重惡化。《金融時(shí)報(bào)》的馬丁-沃爾夫準(zhǔn)確地描述了正在發(fā)生的一切,他寫(xiě)道:“金融業(yè)的杠桿機(jī)制曾經(jīng)被用來(lái)套取令人難以想像的利潤(rùn),但現(xiàn)在它反過(guò)來(lái)起作用了。它反過(guò)來(lái)吞噬著這些利潤(rùn)。隨著這種反方向機(jī)制逐步起作用,消費(fèi)者將由于高額債務(wù)而減少消費(fèi),企業(yè)則將削減開(kāi)支,而失業(yè)率則會(huì)飆升。”

但是,恢復(fù)銀行的賬面平衡最終靠從經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的其他部分獲得實(shí)際資本——要么從經(jīng)濟(jì)體系中其他有利可圖的部門(mén)獲得,要么降低銀行部門(mén)雇員的生活水平(解雇職員,或者降低工資等等),而這又會(huì)進(jìn)一步加深經(jīng)濟(jì)衰退。像美國(guó)有這么大的經(jīng)濟(jì)體的國(guó)家當(dāng)然有可能利用它自身的資源延緩進(jìn)程,防止經(jīng)濟(jì)衰退演變成不斷惡化的經(jīng)濟(jì)崩潰。但對(duì)經(jīng)濟(jì)總量不大、債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重的弱小國(guó)家來(lái)說(shuō),確是難上加難。

冰島、匈牙利和烏克蘭面臨的問(wèn)題正說(shuō)明了這一點(diǎn)。這些國(guó)家的政府與國(guó)際貨幣基金組織——人們一般認(rèn)為后者在幫助前者——采用了明顯的非凱恩斯主義的措施,包括削減公共開(kāi)支,提高利率等。其他存在類(lèi)似問(wèn)題但還未爆發(fā)出來(lái)的國(guó)家包括愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、巴基斯坦和印度尼西亞。我們可以看到這種毀滅性危機(jī)的很多例子,比如2001年底的阿根廷危機(jī)(這次危機(jī)還導(dǎo)致阿根廷的政治動(dòng)蕩)。

另外值得注意的是日本在上世紀(jì)90年代的經(jīng)驗(yàn),它表明即使在最大的經(jīng)濟(jì)體中,政府行動(dòng)效果也是有限的。

20世紀(jì)90年代日本的危機(jī)

在日本發(fā)生危機(jī)前它曾被視為世界上“第二大超級(jí)經(jīng)濟(jì)大國(guó)”。在20世紀(jì)80年代,日本的平均增長(zhǎng)率保持在4.2%,而同時(shí)期的美國(guó)只有2.7%,西德則為1.9%;在裝備制造業(yè)方面日本的投資是美國(guó)的兩倍多。當(dāng)時(shí)媒體評(píng)論幾乎一致認(rèn)為日本代表著世界經(jīng)濟(jì)的未來(lái)。1992年美國(guó)國(guó)會(huì)的一個(gè)委員會(huì)預(yù)計(jì)日本將在2000年前超過(guò)美國(guó)。“追趕日本”成為當(dāng)時(shí)歐洲和北美工業(yè)家們激勵(lì)員工提高生產(chǎn)率的口號(hào)。

日本的這場(chǎng)危機(jī)使日本經(jīng)濟(jì)由增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入停滯并持續(xù)了15年之久,期間則交替出現(xiàn)短暫的衰退和更短暫的增長(zhǎng)。2007年日本經(jīng)濟(jì)的規(guī)模是美國(guó)(或歐盟)的三分之一,只相當(dāng)于1992年預(yù)計(jì)的60%。

通常人們將這場(chǎng)危機(jī)的原因歸咎于金融體系運(yùn)行中的失誤:新自由主義者認(rèn)為,危機(jī)應(yīng)歸因于日本在20世紀(jì)80年代的金融自由化還不夠徹底,其他人則認(rèn)為,日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)停滯主要是由于危機(jī)發(fā)生后中央銀行處理不當(dāng)。

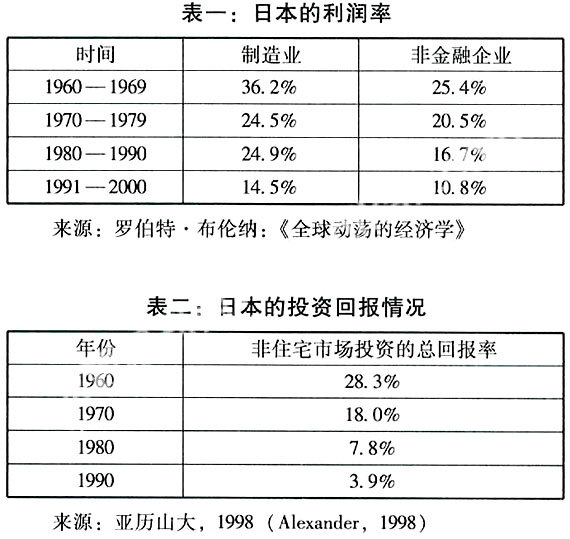

然而,馬克思主義有關(guān)危機(jī)的分析都可以在日本的危機(jī)中得到證實(shí)。從上世紀(jì)50年代到80年代,日本的資本對(duì)勞動(dòng)比率迅速增長(zhǎng)——與同期的美國(guó)相比日本的增長(zhǎng)速度快3倍。正如馬克思指出的那樣,資本對(duì)勞動(dòng)比例的快速增長(zhǎng)帶來(lái)了利潤(rùn)率下降的壓力。從60年代末到80年代末,日本利潤(rùn)率大約下降了四分之三。

直到20世紀(jì)80年代末這種利潤(rùn)率的下降似乎都在可以控制的范圍之內(nèi)。在日本式的資本主義經(jīng)濟(jì)中,國(guó)家主導(dǎo)投資方向,銀行不關(guān)心企業(yè)的利潤(rùn)率,他們只保證向工業(yè)集團(tuán)提供投資資金。這樣只要有利可圖人們就會(huì)去投資。在20世紀(jì)80年代,日本的投資占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的31%,而同期的美國(guó)僅占21%。但是,要維持這種高投資只能靠限制大眾消費(fèi):這部分是靠壓低實(shí)際工資,部分則是通過(guò)國(guó)家只提供最低限度的醫(yī)療補(bǔ)助和退休金從而迫使人們儲(chǔ)蓄。

正如一位分析家在1988年指出的那樣,“日本的實(shí)際工資最多只有美國(guó)的60%。日本工人不得不把他們一生中掙的大部分錢(qián)存起來(lái),以備住房、教育、養(yǎng)老和醫(yī)保支出的需要”。

日本工業(yè)以不斷加快的速度生產(chǎn)新商品,而這種低水平的實(shí)際工資卻限制了這些商品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模。即使有較高的投資,消費(fèi)需求也無(wú)法吸收其產(chǎn)品:“日本大工業(yè)中的消費(fèi)品部門(mén)勞動(dòng)生產(chǎn)率不斷提高,要使日本的資本積累不因?yàn)楣と穗A級(jí)有限的購(gòu)買(mǎi)力而打斷,日本就必須尋找出口市場(chǎng)。”

但后來(lái)在20世紀(jì)80年代末,日本國(guó)內(nèi)投資和出口都面臨著壓力。《金融時(shí)報(bào)》的吉莉安·泰特以其新聞筆法這樣描述這場(chǎng)危機(jī):“到20世紀(jì)80年代末越來(lái)越難……進(jìn)行有利可圖的投資”;伯克特和哈特一蘭登伯格則指出,“相對(duì)于有利可圖的私人生產(chǎn)性投資機(jī)會(huì),日本的剩余價(jià)值積累得太多了”。

利潤(rùn)率長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)下降最終產(chǎn)生了影響。在利潤(rùn)率下降的同時(shí),里根政府又通過(guò)1985年的廣場(chǎng)協(xié)議約束日本,迫使日元升值——結(jié)果使得日本產(chǎn)品相對(duì)美國(guó)消費(fèi)者而言漲價(jià),這樣日本的出口很難維持原有的水平。在這種情況下日本的泡沫經(jīng)濟(jì)應(yīng)運(yùn)而生。

為了彌補(bǔ)企業(yè)因匯率壓力而造成的損失,財(cái)政部鼓勵(lì)銀行大幅增加企業(yè)貸款。增加的銀行貸款卻大量進(jìn)入了投機(jī)領(lǐng)域。“大公司長(zhǎng)期使用房地產(chǎn)作為擔(dān)保物,流動(dòng)性的激增引發(fā)了房地產(chǎn)價(jià)值迅速攀升,并由此使股票價(jià)值飛漲。”資產(chǎn)價(jià)格上升和股票交易繁榮的局面一直持續(xù)到日本公司的凈值大于美國(guó)公司——盡管日本經(jīng)濟(jì)的規(guī)模比美國(guó)的要小得多。只要泡沫持續(xù),日本經(jīng)濟(jì)就繼續(xù)增長(zhǎng),甚至在泡沫已經(jīng)開(kāi)始破裂后也是如此(1990年,東京證券交易所的日經(jīng)指數(shù)下跌40%)。銀行借貸使日本經(jīng)濟(jì)在1990至1992年間繼續(xù)保持增長(zhǎng),雖然每年僅有1%的增長(zhǎng)速度,但同時(shí)期的美國(guó)和西歐都處于經(jīng)濟(jì)衰退之中。

但銀行的問(wèn)題迅速增多。它們的貸款被用于購(gòu)買(mǎi)土地和股票投資,但是由于這些資產(chǎn)的價(jià)格大跌,貸款無(wú)法收回。以至在1995年,日本政府不得不用公共資金來(lái)拯救兩家銀行。它當(dāng)時(shí)相信,“大刀闊斧的改革”一定能使東京有一個(gè)自由、公平和全球化的市場(chǎng)。然而,在幾個(gè)月的短暫復(fù)蘇之后是長(zhǎng)期的衰退和一系列的銀行危機(jī),銀行資產(chǎn)因壞賬總共損失71萬(wàn)億日元(超過(guò)5000億美元)。據(jù)美國(guó)政府估計(jì),截至21世紀(jì)初,深陷危機(jī)或?qū)嶋H已破產(chǎn)的企業(yè)擁有的資產(chǎn)大約有80-100萬(wàn)億日元(6000-7000億美元),國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)的數(shù)字更是多達(dá)111萬(wàn)億日元(8400億美元)。

金融體系在泡沫產(chǎn)生中的作用和曠日持久的銀行危機(jī)使大多數(shù)評(píng)論家把危機(jī)歸咎于日本金融體系的問(wèn)題。新自由主義的信奉者們聲稱,問(wèn)題在于控制著國(guó)家的銀行系統(tǒng)和工業(yè)直接的關(guān)系過(guò)于密切,這樣就沒(méi)有對(duì)銀行的嚴(yán)格監(jiān)管,而在真正競(jìng)爭(zhēng)性的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下是有這種監(jiān)管的。1998年克林頓政府的財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯訪問(wèn)東京時(shí),就把日本的銀行系統(tǒng)和“財(cái)務(wù)健康的美國(guó)銀行系統(tǒng)”進(jìn)行了對(duì)比。上述新自由主義的解釋失敗了,因?yàn)槠毡槌姓J(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)滿足“具有競(jìng)爭(zhēng)性”這一條件,但類(lèi)似的泡沫還是發(fā)生在了美國(guó)這樣的經(jīng)濟(jì)體中。實(shí)際上,很難看出20世紀(jì)80年代末的日本泡沫和本世紀(jì)頭十年中期的美國(guó)房地產(chǎn)泡沫有什么根本的不同。

但我們沒(méi)有任何理由認(rèn)為,日本的經(jīng)濟(jì)停滯的最終原因是銀行危機(jī)。利潤(rùn)率的下降導(dǎo)致生產(chǎn)性投資的下降,盡管還沒(méi)有徹底崩潰。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家林文夫(Fumio Hayashi)和愛(ài)德華·c,普雷斯科特認(rèn)為,想要投資的公司仍然可以進(jìn)行投資。但他們也認(rèn)識(shí)到,“平均來(lái)說(shuō)這些項(xiàng)目的回報(bào)率很低”。在這種情況下,無(wú)論是新自由主義者所設(shè)想的通過(guò)讓危機(jī)進(jìn)一步惡化來(lái)實(shí)現(xiàn)重組銀行系統(tǒng),或是凱恩斯主義者提出的讓危機(jī)逐漸深化來(lái)實(shí)現(xiàn)重組銀行系統(tǒng),都不是解決危機(jī)的辦法。保羅·克魯格曼指出:“在有關(guān)結(jié)構(gòu)性改革的討論中,最引人注目之處在于,當(dāng)有人提出如何增加需求——與供給相對(duì)——時(shí),人們對(duì)此的回答總是很模糊。至少就我而言,我一點(diǎn)都不敢確信,現(xiàn)在要求日本進(jìn)行的那些結(jié)構(gòu)性改革會(huì)增加需求,我也沒(méi)有理由相信,更激進(jìn)的改革會(huì)使經(jīng)濟(jì)走出現(xiàn)在的危機(jī)。”

克魯格曼提出的解決方案是,向銀行注入更多的資金。但是,即使這種方案行之有效,它也有可能導(dǎo)致一種新泡沫的產(chǎn)生,相同的問(wèn)題在不遠(yuǎn)的將來(lái)還會(huì)重新出現(xiàn)。問(wèn)題在于他沒(méi)能抓住問(wèn)題的關(guān)鍵。克魯格曼雖然有時(shí)批評(píng)資本主義,但終究還是個(gè)資本主義的支持者。危機(jī)的根源不在銀行系統(tǒng)本身,而在整個(gè)資本主義體制。低利潤(rùn)率壓低了投資水平,同時(shí)使資本家不愿主動(dòng)提高工資水平。這反過(guò)來(lái)使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)無(wú)法吸收增加的產(chǎn)出。新一輪的大規(guī)模積累可能可以吸收增加的產(chǎn)出,但它的前提是利潤(rùn)率要能比之前高得多。

日本政府確實(shí)采用了一些凱恩斯式的解決方案,展開(kāi)了大規(guī)模的公共工程建設(shè)(包括橋梁、機(jī)場(chǎng)、道路等)。根據(jù)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì),這些建設(shè)使政府開(kāi)支在國(guó)民生產(chǎn)總值中的比例從1984-1990年間的平均13.7%提高到1994-2000年間的15.2%。加文·麥考馬克稱,隨著經(jīng)濟(jì)泡沫在20世紀(jì)90年代破裂,經(jīng)濟(jì)陷入長(zhǎng)期衰退,政府采取更大規(guī)模的凱恩斯式赤字經(jīng)濟(jì)來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì),但其作用卻每況愈下。

日本的公共經(jīng)濟(jì)部門(mén)的規(guī)模增大到英國(guó)、美國(guó)或德國(guó)的3倍,它一共雇用700萬(wàn)人,占所有勞動(dòng)力的10%,每年開(kāi)支在四五十萬(wàn)億日元左右(大約3500億美元),相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的8%,是其他工業(yè)國(guó)家的兩到三倍。

事實(shí)上,如果把軍備開(kāi)支考慮在內(nèi),那么美國(guó)和日本就有相似水平的“非生產(chǎn)性”開(kāi)支。但這還不足以填補(bǔ)日本由于利潤(rùn)率偏低而導(dǎo)致的投資刺激不足的問(wèn)題。日本經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)90年代不像美國(guó)和德國(guó)在20世紀(jì)30年代早期那樣徹底崩潰。國(guó)家好像仍然能夠阻止危機(jī),但無(wú)論是貨幣主義手段還是凱恩斯主義手段,或是兩者的結(jié)合,都無(wú)法使日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到以前的增長(zhǎng)水平。日本部分資本認(rèn)為,它們能夠通過(guò)投資海外來(lái)擺脫困境——正如總投資和國(guó)內(nèi)總投資的差距所顯示的那樣。日本通過(guò)向中國(guó)出口資本產(chǎn)品和(生產(chǎn)過(guò)程的)中間產(chǎn)品,接著用這些產(chǎn)品生產(chǎn)美國(guó)所需的消費(fèi)品,從而實(shí)現(xiàn)了有限的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但日本國(guó)內(nèi)還有更多的資本,用資本輸出的方式并不能解決他們的問(wèn)題。這樣這些資本只能靠不遺余力地提高剝削率來(lái)提高利潤(rùn)率,但這只能減少國(guó)內(nèi)需求,使問(wèn)題進(jìn)一步惡化。現(xiàn)在日本已經(jīng)陷入全球金融危機(jī)所造成的衰退漩渦之中。

像羅斯福新政的經(jīng)驗(yàn)一樣,日本的經(jīng)驗(yàn)似乎也表明,由于不能大規(guī)模地觸動(dòng)私人資本,國(guó)家干預(yù)所能起到的最大作用是阻止經(jīng)濟(jì)完全崩潰,但它無(wú)法克服因利潤(rùn)率下降造成的根本失衡,恢復(fù)原有的經(jīng)濟(jì)活力。如果果真如此,那么我們就處于非常嚴(yán)重的危機(jī)之中。日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)達(dá)15年的癱瘓并不意味著給世界其他國(guó)家和地區(qū)造成災(zāi)難性的影響,雖然它確實(shí)在一定程度上引發(fā)了1997年的金融危機(jī),而這場(chǎng)危機(jī)對(duì)東亞、東南亞、俄羅斯和拉丁美洲產(chǎn)生了很大影響。但如果美國(guó)也發(fā)生長(zhǎng)達(dá)15年的經(jīng)濟(jì)癱瘓的話,那么世界各地都會(huì)感受到它的影響,因?yàn)槊绹?guó)資本會(huì)利用美國(guó)國(guó)家的力量和在世界金融體系中的主導(dǎo)地位,將危機(jī)帶來(lái)的損失轉(zhuǎn)嫁到資本主義世界的其他弱小國(guó)家身上。

結(jié)論

自然人們都想知道當(dāng)前的危機(jī)到底將有多嚴(yán)重。但這是馬克思主義者無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的事。在1873年給恩格斯的一封信中,馬克思為自己不能事先知道危機(jī)的發(fā)展進(jìn)程而感到沮喪:“我在這里向穆?tīng)栔v了一件我私下為之忙了好久的事。然而,他認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題無(wú)法解決,或者由于涉及這一問(wèn)題的因素很多,而大部分還有待于發(fā)現(xiàn),所以問(wèn)題至少暫時(shí)無(wú)法解決。事情是這樣的:你知道那些統(tǒng)計(jì)表,在表上,價(jià)格、貼現(xiàn)率等等在一年內(nèi)的變動(dòng)是以上升和下降的曲線來(lái)表示的。為了分析危機(jī),我不止一次地想計(jì)算出這些作為不規(guī)則曲線的升和降,并曾想用數(shù)學(xué)方式從中得出危機(jī)的主要規(guī)律(而且現(xiàn)在我還認(rèn)為,如有足夠的經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的材料,這是可能的)。如上所說(shuō),穆?tīng)栒J(rèn)為這個(gè)課題暫時(shí)不能解決,我也就決定暫且把它擱下。”(《馬克思恩格斯全集》中文第一版第33卷第87頁(yè))

今天,這種無(wú)能為力感仍然困擾著馬克思主義者。當(dāng)銀行自己都不知道它們的債務(wù)有多少時(shí),我們也很難說(shuō)自己知道得更清楚。現(xiàn)在我們能做的就是擴(kuò)大“救助”的比喻意義:水桶比過(guò)去任何一次都大,但債務(wù)的水池卻更深。在處理從未預(yù)料會(huì)發(fā)生的問(wèn)題時(shí),驚慌失措的政客和驚恐萬(wàn)分的資本家難免彼此沖突。現(xiàn)在,關(guān)鍵的時(shí)刻已經(jīng)來(lái)臨。甚至一些資本主義最堅(jiān)定的支持者,也對(duì)銀行無(wú)力向工商企業(yè)提供急需的信貸的局勢(shì)而感到沮喪,他們甚至已在私下里討論由國(guó)家完全接管?chē)?guó)家銀行系統(tǒng)的可能性。其他人擔(dān)心,如果銀行突然向“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”釋放出國(guó)家給它們的巨額資金,由此帶來(lái)巨大的通脹壓力和“嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退”(不是馬上出現(xiàn)而是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才顯現(xiàn)),到時(shí)將如何收?qǐng)?這是那些堅(jiān)定維護(hù)資本主義的人無(wú)法回答的。

今天,革命的社會(huì)主義者不應(yīng)簡(jiǎn)單地通過(guò)與1929年、1992年或者與其他時(shí)期的危機(jī)對(duì)比來(lái)說(shuō)明當(dāng)前危機(jī)的深度,因?yàn)檫@樣只能反映出我們自己的迷茫。我們需要明白的最重要的問(wèn)題是,這次危機(jī)不僅僅是缺少金融管制或是銀行家的貪婪造成的,而是系統(tǒng)性的;資本主義的那些主要的企業(yè)其規(guī)模已經(jīng)太大,它們已經(jīng)不可能靠市場(chǎng)機(jī)制的盲目運(yùn)行而度過(guò)危機(jī)。這就是為什么即使會(huì)造成新的問(wèn)題國(guó)家也不得不進(jìn)行干預(yù)的原因——這些問(wèn)題包括政治和意識(shí)形態(tài)的混亂。我們應(yīng)該利用資本主義的這次混亂來(lái)傳播社會(huì)主義者的觀點(diǎn),同時(shí)在統(tǒng)治階級(jí)試圖讓人民大眾為這次危機(jī)買(mǎi)單之時(shí),力爭(zhēng)成為各種反抗形式的中流砥柱。我們沒(méi)有能預(yù)見(jiàn)未來(lái)的水晶球,但我們能清楚地看到現(xiàn)在正在發(fā)生什么和我們的責(zé)任所在。正如詹姆士·康諾利所說(shuō),“真正的預(yù)言家就是那些能塑造未來(lái)的人”。

相關(guān)文章

- 社科報(bào):金融危機(jī)下的資本主義制度危機(jī)

- 國(guó)際金融危機(jī)的深層思考——金融危機(jī)預(yù)警機(jī)制初探

- 清湖漁夫:全球性貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)代特征

- 從CDS的角度看08危機(jī)真相

- 不是金融危機(jī) 是資本主義的系統(tǒng)性危機(jī)

- 美國(guó)次貸重創(chuàng)重臨 或達(dá)730億美元窟窿

- 金融危機(jī)遠(yuǎn)未成為歷史

- 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的邏輯(下篇)——從生產(chǎn)過(guò)剩到金融過(guò)剩的危機(jī)

- 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的邏輯——從生產(chǎn)過(guò)剩到金融過(guò)剩的危機(jī)

- 呂永巖:“富外窮內(nèi)”國(guó)際板未面世便現(xiàn)魔影

- 張庭賓:美國(guó)最危險(xiǎn)之地——利率衍生品

- 巨額美債何去何從

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)