“瑪柳特卡發現這個俘虜的眼睛澄藍澄藍的,和海水一樣的藍,她幾乎都不敢看他的眼睛,這雙眼睛撩得她心慌意亂。”

01

—

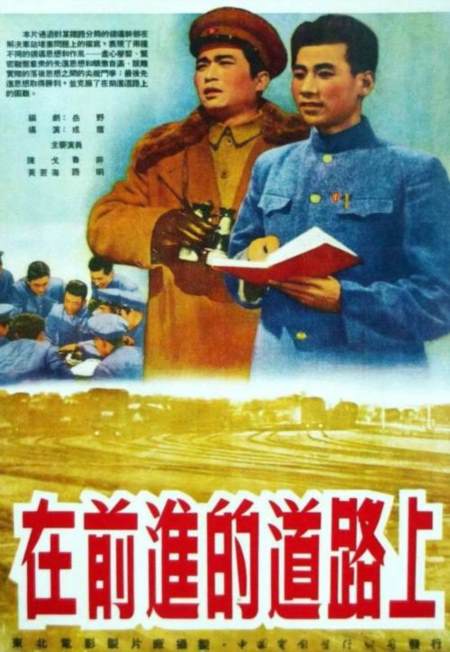

看了一部1950年的老電影《在前進的道路上》(原名《榮譽屬于誰》),反映東北一個鐵路局為解決車站擁堵問題,新老局長發生矛盾的故事。

在這部影片中,老局長被塑造成了一位經過戰火洗禮,但躺在原來榮譽上不思進取,犯了主觀主義、官僚主義和個人主義錯誤的形象。新來的副局長則采用蘇聯的先進經驗,通過改進調度方法,成功解決了擁堵問題。

這部電影當年就受到了批判,為什么呢?

當時,全國剛剛解放,大批軍隊干部進入管理城市和工業的崗位,這部電影引起他們反感是可以想見的。

不僅如此,這實際上還涉及到一個話語權爭奪的問題:誰是被改造的對象?外行能不能領導內行?

更深層次的問題還在于,誰更有資格主導新中國蓄勢待發的工業化進程?是為建立新中國出生入死的革命精英(主體是工農干部),還是基本上留在大城市等待解放大軍進城的知識精英?

因為有蘇聯因素,這個問題還牽涉到了民族自尊心。

一部電影,觸及到如此之多的敏感問題,其引發爭議,也就不可避免了。

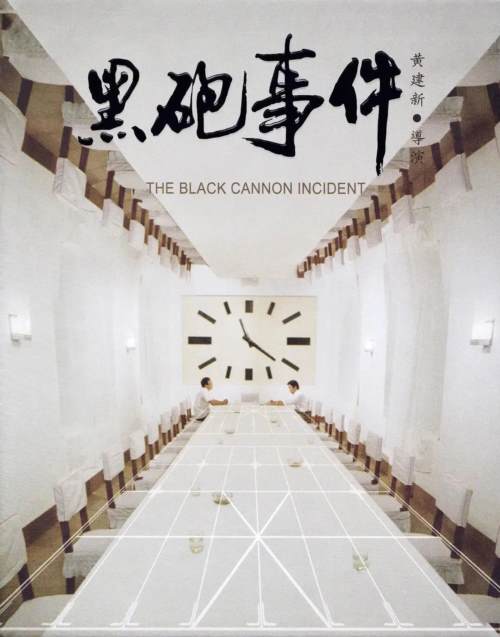

到了八十年代,電影《黑炮事件》仍然以一種更不加掩飾的方式觸及了這些爭論,并完成了對五十年代結論的完全顛覆。

02

—

記得小時候,以東北為背景的電影都給我留下很好印象,如《鐵道衛士》《雷鋒》《徐秋影案件》《千萬不要忘記》……等,這些電影展示的都是城市和工業文明——鐵路、礦山、煉鋼廠、機床廠、街心花園、樓上樓下電燈電話……引發對“社會主義工業社會”美好未來的無限暢想。

相較上海英美派的華麗、洋氣,東北工業文明更具有蘇聯的厚重、日本的平實、中國的質樸和堅韌。

但是,俱往矣!

此后,從《千萬不要忘記》,經過《鋼的琴》,就變成了《東北一家人》。

也差不多是在同一時期,趙本山和農民開始成為東北的形象。

03

—

前兩天,我在同大家聊《覺醒年代》時,提到了陳延年創辦的“工讀互助社”【點擊閱讀】,今天,覺得還有幾句話要說。

如果現代capitalism很難被從外部“炸毀”,那么有沒有可能利用“工讀互助社”這樣的具有socialism性質的小共同體,逐漸將其從內部“蝕空”呢?

從19世紀的托馬斯·莫爾、康帕內拉、羅伯特·歐文、克勞德·昂利·圣西門和夏爾·傅立葉等人提出這一構想開始,就一直有人批判這是空想。

這些批判都是很有道理的。十月革命的勝利,更使從內部“蝕空” capitalism的想法相形見絀。

但是,二十世紀后期,冷戰的結局又迫使人們不得不重新思考這些問題。

難道,在下一次socialism革命高潮到來之前的漫長的歷史階段里,社會主義者就只能靜靜地等待嗎?他們不能做點什么來證明“另一個世界是可能的”嗎?

另一個思路是,capitalism的白蟻就是從類似“承包制”這樣小小的缺口侵入,從內部逐漸將傳統socialism吞噬得只剩一具白骨,為什么社會主義者不能反其道而行之呢?

我提出問題,供大家思考。我也在繼續思考這一問題。

04

—

我最近寫文章,用了“神旺”一詞【點擊閱讀】,有人認為是“神往”之誤,其實不對。

“神旺”一詞早已有之,為精神旺盛之意。

李鴻章 《復潘琴軒書》:“讀之神旺,快慰無似。”

魯迅 《且介亭雜文末編·半夏小集》:“養肥了獅虎鷹隼,它們在天空、巖角、大漠、叢莽里是偉美的壯觀,捕來放在動物園里,打死制成標本,也令人看了神旺,消去鄙吝的心。”

05

—

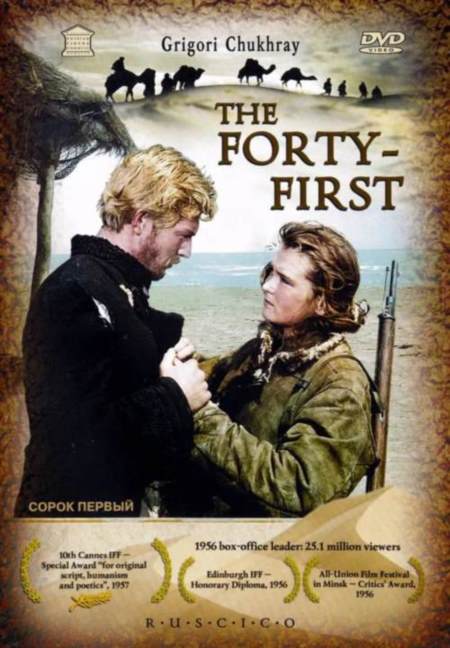

前兩天,重看了蘇聯電影《第四十一》,紅軍女戰士瑪柳特卡押解一個被俘的白軍中尉回后方,在橫渡里海時遭遇了風暴,流落到了孤島,瑪柳特卡愛上了中尉。

紅軍女戰士為什么會愛上白軍中尉?

無產階級革命遇到了一個尷尬,無產者由于長期被剝奪,失去了受教育的機會,他們沒有文化。

瑪柳特卡是無產者,但她的精神世界是小資的。她喜歡寫詩,憧憬浪漫愛情。所以,她仰慕并愛上了中尉。中尉是大學生,他的氣質吸引了女戰士。

資產階級不僅有文化,甚至遺傳上都占優勢,“瑪柳特卡發現這個俘虜的眼睛澄藍澄藍的,和海水一樣的藍,她幾乎都不敢看他的眼睛,這雙眼睛撩得她心慌意亂”。

其他紅軍男戰士就沒有這樣的藍眼睛,至少瑪柳特卡沒有見過,她被中尉這雙“對女人的非常危險的藍眼睛”擊中,甚至被迷住了。

革命的世紀過去了。

回頭看看,奪取政權反而是相對容易的,但無產階級要消除同資產階級在文化上及其他方方面面的差距,很難。

但不解決這個問題,無產階級就不能徹底地、歷史性地戰勝資產階級。

06

—

有影評人在網上發帖說,寫了幾年影評,用賺來的錢買了一套房。

有人問我寫影評是否真的這么賺錢?

我不知道。

我寫了很多年影評,但沒賺什么錢。賺得最多的是不斷被捂嘴。

電影既是商品,也是政績。所以批評電影,既會得罪資本,也會得罪官員。

在我,這是求仁得仁,甘之如飴,并無怨言。

當然,也會有真心喜歡我影評的網友給一點贊賞,但極有限,只能說是一種心意。

不過,我覺得,評論電影,最大的快樂并不是賺錢,而是通過對影片呈現的一切進行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的思索,發現編導真正想表達的東西。

人生苦短,能讓自己開心的事并不多,何樂不為呢?

至于見了一次大導演,就受寵若驚、與有榮焉,我認為那是影評人的自輕自賤。

搞影評,應該有意識地和影視大腕保持距離,以確保自己批評的自由——這是我作為半個影評人的一點體會。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號