這是一個真實的故事:

1980年6月7日,正在省農干校學習的山西省原平縣委書記張文秀,看到《人民日報》上面刊登了一篇題為《原平八一被服廠招工人大多是干部家屬》的批評文章。

張文秀馬上打電話給縣委,要求把他的妻子從被服廠辭退,然后6月9號返回縣城,查實被服廠招收的25名新工人的確是干部家屬,并且還查出其他工廠也有12名干部家屬,于是全部辭退。

事后,張文秀給《人民日報》編輯部寫了一封信:“我身為縣委書記,帶頭搞不正之風,應當負主要責任。感謝黨報對我的監督和批評,我虛心接受......”

7月4號,張文秀的這封認錯信刊登在《人民日報》上,題目叫《原平縣委書記知錯即改》。

看完這個真實的故事,引發了我對80年代的共鳴。我也給大家講一個自己在80年代親歷的一個故事:

1983年我在監利縣周河公社工作,公社書記叫胡應民(小知識分子),公社主任叫陳勝槐(部隊轉業干部)。80年代在農村經濟是“雙軌制”的,一軌是計劃的,一軌是市場的。走計劃的物資價格要比走市場的物資價格便宜很多。

例如:計劃的尿素只有8分錢一斤,市場上的尿素價格可以賣到1毛8分一斤。糧、棉、油、肉、蛋、奶、魚、木材、鋼材、水泥、柴油等都是既有計劃、有市場的。我們公社主要產魚和糧,每年向國家貢獻計劃糧和計劃魚,國家會給我們公社下撥計劃物資,如:化肥、柴油、鋼材、木材等。90%以上的計劃物資是和向國家貢獻的計劃糧、計劃魚數量直接掛鉤的,只有不到10%的“機動”計劃物資是公社主要領導激勵下級改革創新的“激勵品”,但不得私用。

公社胡應民書記有一個親戚是跑水上運輸的,找胡書記幫忙搞1立方米計劃木材修整木船,胡書記覺得水上運輸對經濟發展很重要,于公于私都應該支持親戚1立方米計劃木材,但因為是親戚,為了避嫌,胡書記先是給公社漁工商總公司多批了1立方米木材,再讓漁工商總公司給跑運輸的親戚1立方米的計劃木材指標。

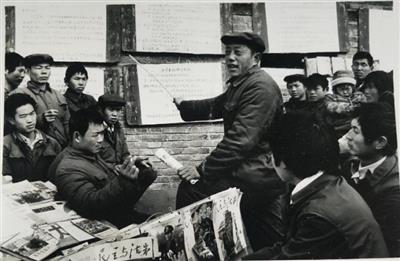

胡應民書記的“暗箱操作”還是被陳勝槐主任發現了,陳主任立即提請召開黨委會,胡應民書記承認了錯誤,黨委會決定在機關支部黨員生活會(漁工商公司黨員和公社機關黨員同屬機關支部)上解決胡應民書記以權謀私、優親厚友的問題。胡應民書記在機關支部生活會上“交待”了以權謀私的經過,做了口頭檢查,并承諾把“差價”追回歸公。

胡應民書記的第一次“口頭”檢討沒有通過。第二次專題生活會,胡書記站著做了書面檢查,黨員人人發言,都對胡書記進行了幫助,陳勝槐主任總結發言說:應民同志態度誠懇,但檢討“沒有觸及靈魂”。在第三次機關支部大會上,胡應民書記的檢討才過關。

私心,人人都有。掌握公權力的人,以權謀私、優親厚友,每時每刻都會發生。紀委監委只能管大案要案,體制內每時每刻都在發生以權謀私、優親厚友的事情,怎么管呢?一靠輿論監督,輿論監督讓張文秀書記知錯就改;二靠民主監督,民主監督才能讓胡應民書記不敢腐、不想腐、不能腐。

現在的問題是:對主要領導,既缺輿論監督,又缺民主監督!張文秀變成了李貴富,陳勝槐變成了“跟屁蟲”!權力屬于人民并接受人民群眾監督,權力全心全意為人民服務并做人民公仆,這兩句話都有落空的危險!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號