為有犧牲多壯志,敢教日月換新天

——烏有之鄉河南蘭考紅色之旅紀行

毛澤東時代是一個朝氣蓬勃、英雄輩出的時代!偉大的毛澤東時代讓無數普普通通的勞動者都改造成為時代的英雄、歷史的英雄,顛覆了人類幾千年來一直被帝王將相、英雄豪杰統治和壟斷的歷史舞臺,用唯物史觀代替了唯心史觀,用群眾史觀終結了英雄史觀,讓人類歷史的創造者人民群眾真正成為歷史的主人,創造了無數人間奇跡的千千萬萬人民英雄如雨后春筍般破土而出,曠古未遇、蔚為大觀,“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙”!

焦裕祿同志就是毛澤東時代孕育和成長起來的無數英雄模范人物的杰出代表之一。焦裕祿同志是毛主席的好學生,是毛澤東思想培育出來的好干部,是毛澤東時代的光輝典范!

年年清明,今又清明。2012年4月2日至3日,來自全國各地的烏有之鄉紅色網友和蘭考當地的老干部(包括焦裕祿、張欽禮之后的第三任蘭考縣委書記楊捍東)和一部分群眾共一百多人先后瞻仰了焦裕祿同志和張欽禮同志的墓,以此方式過清明節!

4月2日下午,烏有之鄉紅色網友會同當地干部群眾前往“焦裕祿紀念園”參觀。大家先瞻仰了位于紀念園中央的革命烈士紀念碑并合影留念,緊接著到位于紀念園后邊的焦裕祿同志墓敬獻花籃,全體肅立,向焦裕祿同志三鞠躬!

焦裕祿紀念園,原名焦裕祿烈士陵園,坐落在蘭考縣城的中心,始建于1966年2月,紀念園主要紀念建筑物有革命烈士紀念碑、焦裕祿烈士墓、焦裕祿同志紀念館等,是中軸對稱紀念性園林。

紀念碑位于紀念園南部的中心,1993年5月建成。碑高19.64米(寓意紀念焦裕祿同志1964年逝世),碑正面鐫刻毛主席手體“革命烈士永垂不朽”。紀念碑在四周蒼松翠的映襯下,顯得潔凈無暇。

墓碑位于紀念碑北側墓區最高處,由大理石雕砌而成。碑高2.75米,正面鐫刻“焦裕祿烈士之墓”,碑陰為烈士生平簡介。墓蓋由漢白玉外鑲。墓后屏風墻紀念壁上,鑲嵌著毛主席題詞“為人民而死,雖死猶榮”。墓區廣場2100平方米,平整開闊。墓前兩側樹立了兩座題詞牌,分別刻有董必武、郭沫若撰寫的長詩。整個墓區松柏參天,莊嚴肅穆。

隨后大家一起到焦裕祿同志紀念館參觀了焦裕祿同志的生平事跡展覽,大家都為焦裕祿同志平凡而偉大的共產主義精神所激勵和感動著。

紀念館位于墓區西側,為現代化新式建筑,1994年4月建成,建筑面積2100平方米。館正面三層大門正上方鑲嵌的“焦裕祿同志紀念館”為江澤民同志親筆題寫。館內分序廳、展覽廳、貴賓室和放映廳等主要組成部分。

序廳正面立焦裕祿半身銅像一尊

展廳1300平方米。展出內容為五個部分:“青少年時代”、“走上工作崗位”、“干部楷模”、“人民公仆”、“焦裕祿精神常青”。計版面、照片260塊,遺物89件,生動地展示了焦裕祿同志全心全意為人民服務,鞠躬盡瘁死而后已平凡而偉大的光輝一生。

館內珍藏有江澤民、李鵬、喬石、李瑞環、宋任窮、劉華清、薄一波、李嵐清、李鐵映、溫家寶、陳云、宋健等中央領導題詞。紀念園自興建以來,一直受到黨和國家領導人的親切關懷和高度重視,江澤民、胡錦濤、喬石、李嵐清、李鐵映、宋健、李長春、賀國強等中央領導親臨紀念園視察。最近來的是國家副主席習近平。

1996年6月被國務院批準為“全國重點革命烈士紀念建筑物保護單位”,11月被國家教育委員會、民政部、文化部、國家文化局、共青團中央、解放軍總政治部等六部委命名為“全國中小學愛國主義教育基地”。1997年6月被中宣部命名為“百個愛國主義教育示范基地之一”。 2003年4月焦裕祿墓被國務院增補為“全國重點文物保護單位”。2004年7月被中宣部、人事部、教育部、民政部命名為“全國愛國主義教育基地先進單位”。2008年7月被河南省確定為“廉政教育基地”。2009年7月被國家文物局評為“國家級紀念館”。

當天下午和晚上,大家在所下榻的九龍賓館還先后聽取了著名的網絡思想家秋實客先生和河南大學陳紅兵老師關于焦裕祿同志的光輝事跡和學習焦裕祿同志革命精神的講座,并進行了學術互動與交流。

4月3日上午,烏有之鄉紅色網友一行乘車前往位于蘭考縣南彰鎮張莊會同當地的干部群眾到張欽禮同志墓園向張欽禮同志的墓敬獻了花圈,并瞻仰了張欽禮同志的墓前碑林。

張欽禮同志墳墓本身極其簡陋,一抔黃土,既沒有水泥鋪蓋,也沒有茵茵綠草,跟自己鄰著的幾位親人矮矮的墳墓沒有任何分別,墳頭前面就是菜地,種著油菜和大蔥,讓人難以置信這就是一代英模身后的安息之地。

但是與此形成鮮明對比和強烈反差的是,在這個低矮的土堆前面,各地百姓先后自發豎起了大小五十六塊石碑、玉碑,形成一片碑林,每塊碑上都刻有張欽禮的事跡,以及密密麻麻向他致敬的名字,立碑者來自蘭考不同的村莊、河南各地、山東、河北甚至臺灣。其中一塊碑上刻著:“從我曾祖父、高祖父、爺爺還有我父親一百多年來曾雕刻過許多知名人士的石碑,但從沒雕刻過像那么多平常百姓給張欽禮書記的贊碑,也沒有見過一個普通縣官有那么多百姓前來祭念……”署名的丁勝杰,是附近白茅石雕廠的老板,祖上幾代都以刻碑為生。我們在這里見證了英雄的落寞與輝煌!心靈感到了強烈的震撼!“公道自在人心”,張欽禮同志可以瞑目與安息了!

下午,大家又乘車到蘭考縣東壩頭的黃河岸邊參觀了毛主席視察黃河紀念亭,并乘游船在黃河上體會大河上下的宏偉氣勢。

1952年10月,毛主席第一次出京巡視來到黃河邊,他乘專列到達蘭考黃河東壩頭。1958年,毛主席第二次來到蘭考東壩頭視察黃河,發出了“一定要把黃河的事情辦好”的偉大號召。蘭考人民響應毛主席的偉大號召,修建了雄偉的黃河大堤和九道壯觀的導洪大壩。現在,當地人民為他建設了一座紀念亭,以表示對偉大領袖的追思和緬懷。

最后,大家又到“萬畝桐林”參觀。

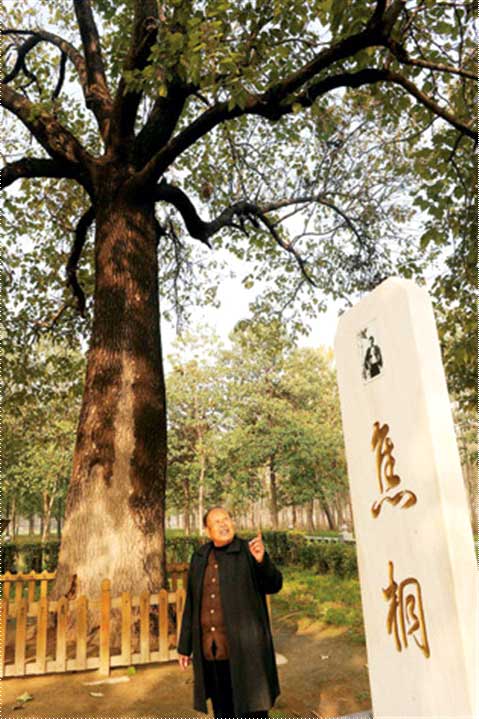

如今焦裕祿同志1963年親自種下第一棵泡桐樹已經長成了參天大樹!

這是一棵普通的泡桐樹,在蘭考縣城關鄉朱莊村村口,已經生長了49年;這又是一棵種在蘭考人心上的樹,栽樹人——時任縣委書記焦裕祿逝世后, 為了紀念焦裕祿,當地人把焦裕祿當年種下的泡桐樹稱為“焦桐”,這棵樹早已被蘭考縣政府列為縣級文物保護單位,其周圍園區也經過了精心的修葺與保護,在不遠處還有一座焦裕祿的石像相伴。

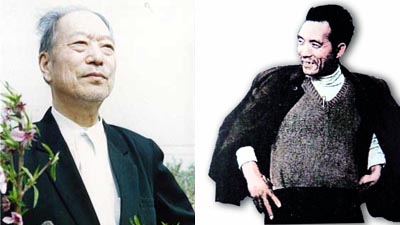

焦裕祿在蘭考留下珍貴的四張照片,兩張是和泡桐在一起。“焦裕祿”-“泡桐”-“蘭考”,是一個“三位一體”的傳說。“‘焦桐’已成為焦裕祿精神的象征。”這是“焦桐碑”上刻著的180字“焦桐簡介”中的最后一句話。

烏有之鄉紅色之旅全部行程至此結束。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號