劉伯承是共和國開國元帥,中國人民解放軍創(chuàng)建人和領(lǐng)導人之一,素有“軍神”之稱。本文記述的是這位“軍神”戰(zhàn)斗在危機四伏、驚天動地的抗日戰(zhàn)爭時期的事跡,著重擷取和挖掘他一件件抗戰(zhàn)紅色文物背后的故事。這一件件曾經(jīng)陪伴過劉伯承元帥的物品,靜靜地展示在陳列柜里,默默地向人們講述著他偉大、傳奇的一生。

陳舊的皮箱:折射“軍神”的抗戰(zhàn)硝煙歲月

戰(zhàn)爭年代尤其是抗日戰(zhàn)爭時期,劉伯承行軍的時候總是隨身攜帶著一個皮箱,它是劉伯承存放中央指示、命令以及一些書籍等物品的辦公用具,它伴隨劉伯承走過了南征北戰(zhàn)運籌帷幄率軍抗敵的風雨歷程。

這個皮箱,1992年3月13日,在北京由劉伯承夫人汪榮華捐贈給了涉縣文物保管所程耀峰所長。這一紅色文物,經(jīng)相關(guān)權(quán)威機構(gòu)鑒定為二級文物。此皮箱通長47CM,寬28CM,厚15CM。

劉伯承用過的皮箱,現(xiàn)陳列于河北涉縣129師紀念館。

它生動見證了抗戰(zhàn)時期作為八路軍129師師長的劉伯承德高望重、軍事才能卓越及其所建樹的非凡功勛;它還具體見證了劉伯承從1938年起與政治委員鄧小平、副師長徐向前等組織指揮了長生口、神頭嶺、響堂鋪以及晉東南反“九路圍攻”、冀南反十一路“掃蕩”等戰(zhàn)役戰(zhàn)斗,創(chuàng)建了晉冀魯豫抗日根據(jù)地,與太行軍民結(jié)下了深情厚誼,深受尊重和愛戴。

《神頭戰(zhàn)斗總結(jié)》:親臨一線的習慣贏得此仗勝利

在戎馬倥傯的作戰(zhàn)生涯中,劉伯承“熟思斷行”,他把戰(zhàn)前準備的任務(wù)、敵情、我情、地形、時間稱之為“五行”,掌握這五要素是戰(zhàn)爭取勝的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。每戰(zhàn)之前尤其是重大戰(zhàn)役之前,劉伯承都要對這五方面的因素進行認真分析,調(diào)查研究,力求掌握敵我全盤情況,決不打無準備、無把握之仗,從而以奇制勝。著名的神頭嶺戰(zhàn)斗就是一例。

而這一戰(zhàn)例珍貴有力的佐證原件——八路軍第129師386旅《神頭戰(zhàn)斗總結(jié)》這一文物,就陳列在中國革命軍事博物館里。

1938年,日軍為配合其津浦作戰(zhàn),以3萬余人的兵力向晉南發(fā)動進攻。為鉗制向晉南進攻的日軍,劉伯承決定率八路軍129師發(fā)動了長生口戰(zhàn)斗,消滅了敵人130余人,擊毀汽車5輛。為了進一步打擊敵人的囂張氣焰,劉伯承運用“攻其所必救,殲其救者”的兵法,決定發(fā)動神頭嶺戰(zhàn)斗。神頭嶺山嶺崎嶇,地形復雜,公路也是從嶺上通過,有的同志認為這種地形道路崎嶇、不便于我軍行動,而劉伯承卻決定以這里作埋伏戰(zhàn)的戰(zhàn)場,他說,“這里地形復雜,敵人的陸空技術(shù)兵種難以施展其長,騎兵也難以左右機動,選擇這里,利于我隱蔽、埋伏、而不利于敵軍展開回施。”在具體部署這次伏擊戰(zhàn)之前,劉伯承親自到神頭嶺偵察地形。他發(fā)現(xiàn),這里的汽車路是從嶺上通過的,但司令部的參謀卻沒有在地圖上標記出來,劉伯承嚴肅地批評他說:“這么大的疏忽,能打勝仗嗎?做參謀必須細心,要像頭發(fā)絲那樣才行。”由于他的細心,避免了作戰(zhàn)部署上的錯誤。

在兵力部署上,劉伯承在神頭嶺三面設(shè)伏。戰(zhàn)斗打響的時候,由于八路軍129師埋伏部隊偽裝巧妙,在發(fā)起攻擊前,進山的日軍一直沒有察覺。當戰(zhàn)斗打響后,日軍步兵還沒來得及展開、騎兵還沒上馬、炮也沒架起來便束手就擒,僅僅十來個小時戰(zhàn)斗就結(jié)束了。連從潞城趕來增援的日軍108師團笹尾部隊、16師團林清部隊的1500余人、除100余人逃脫外,其余全部被八路軍129師殲滅在神頭嶺上。

百團大戰(zhàn)時作戰(zhàn)任務(wù)重,鄧小平便舉著蠟燭,劉伯承順著燭光看地圖,找地名。

這次戰(zhàn)斗被當時侵華日軍稱為“支那第一流游擊戰(zhàn)術(shù)”“八路軍游擊戰(zhàn)的典型戰(zhàn)術(shù)”。戰(zhàn)斗結(jié)束后,長期在八路軍129師政治部工作的一位同志說:“這種伏擊戰(zhàn)在我們外行人看來,簡直是近于‘押寶’的戰(zhàn)斗,但是偏偏劉將軍所籌劃的伏擊戰(zhàn),簡直是打得百發(fā)百中。”這就是神算。此仗之高超特殊、棋高一著,就連劉伯承的對手——日本軍人都給予很高的稱贊,在他們的報紙上驚呼,說“這場戰(zhàn)爭是由支那一流的中國人稱為神機軍師所指揮的”。

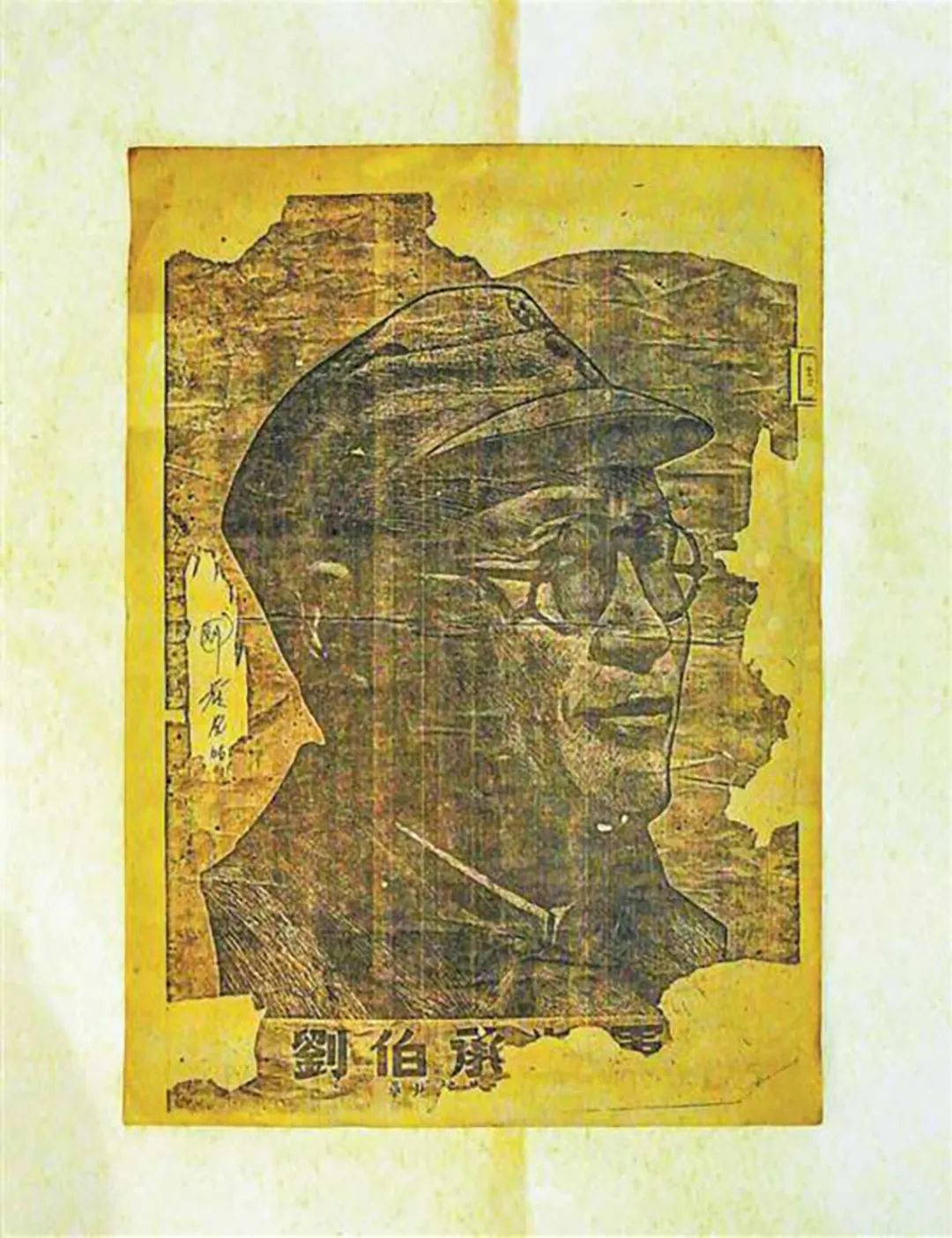

木刻畫像:巧破謠言威震日軍

重慶市開州區(qū)的劉伯承同志紀念館,是個令人神往的紅色文旅打卡地,它吸引著絡(luò)繹不絕的游客前來觀瞻,接受革命優(yōu)良傳統(tǒng)教育和紅色文化的靈魂洗禮。該紀念館作為一家國家三級博物館,截至2018年9月,已擁有館藏文物共計4543件/套。

在數(shù)千件文物中,一張已經(jīng)有些殘破的木刻畫像印刷品,常常引起人們的廣泛注意、駐足觀看與沉吟深思。

這張木刻印刷品的正中間是一幅生動的劉伯承頭像,畫面的左下角寫有“劉伯承將軍”五個大字。這張木刻畫像是1942年華北敵后抗日根據(jù)地的宣傳品,也是國家一級文物。

1942年劉伯承的木刻畫像印刷品。

為什么當時要印制劉伯承的宣傳畫?原來,時任八路軍129師師長的劉伯承在華北戰(zhàn)場可謂戰(zhàn)無不勝,為了打擊中國軍民的士氣,日軍就到處散播劉伯承已經(jīng)中彈身亡的謠言。

為了有針對性地粉碎日軍的謠言,鼓舞敵后抗日根據(jù)地的軍民,中共中央在1942年12月16日為劉伯承辦了一場50歲的生日宴的同時,還印制了這幅宣傳畫,以這種通俗易懂、喜聞樂見的形象畫作,起到配合生動有效的宣傳作用。

據(jù)《劉伯承傳》記載,12月16日當天,129師師部所在的清漳河畔鑼鼓喧天,彩旗招展。129師師部賓客如云,函電似雪,在那次五十誕辰中,彭德懷、羅瑞卿等都參加了慶祝大會,并發(fā)表熱情洋溢的祝詞,大力贊揚劉伯承率129師深入敵后的輝煌成績。葉劍英、陳毅、林伯渠、吳玉章等人紛紛為劉伯承寫下祝壽詩文……葉劍英的祝壽詩中更是用“遍體彈痕余只眼,壽君高唱凱歌旋”對劉伯承的功績進行了高度評價。

面對眾人的祝賀,劉伯承在致謝時激動地表示,自己愿意在黨的領(lǐng)導下,為中國人民盡全部力量。“如果我一旦死了,能在我墓碑上題上‘中國布爾什維克劉伯承之墓’十二個大字,那就是我最大的光榮。”

回贈毛毯:彰顯的是軍民魚水情深

抗日戰(zhàn)爭時期,八路軍129師司令部曾經(jīng)多次駐扎在山西省武鄉(xiāng)縣的石板村,主要住宿于人稱“三先生”的開明紳士王全謹家,師長劉伯承和政委鄧小平住在轉(zhuǎn)角樓的西房,實際上一層是窯洞,而“三先生”住著北房。

“三先生”是個前清的老秀才,家中有不少藏書,愛書如命。他珍藏有一本《石頭記》(《紅樓夢》的老版本)。同樣嗜書如命的劉伯承知道后,很想借來閱讀一番。

“三先生”本來一貫視書籍為珍寶,輕易不肯借給別人,更何況這本稀世珍典《石頭記》呢。

然而,“三先生”這次見是八路軍的高級將領(lǐng)、知識淵博且受人尊敬的劉師長要借看《石頭記》,覺得這位儒將之風的師長能運籌帷幄于戰(zhàn)爭之余還要擠時間學習研究實屬不易,便深受感動地表示考慮考慮。

“三先生”作為一位舊社會的學者,十分佩服劉伯承和鄧小平首長的為人素養(yǎng)、文韜武略與高貴品質(zhì),他發(fā)自肺腑地對家人說:“人家真是文武兼?zhèn)涞膰覘澚褐叛剑@部書就算我給劉師長的一點禮物吧!”

劉伯承得到這一寶書簡直如獲至寶,喜不自勝。隨后,他對“三先生”如此慷慨大度之舉實在是感激,覺得一個愛書如命的先生肯把自己最珍視的看家寶貝舍得贈送出來,難能可貴。琢磨著要還贈老先生一份禮物,略表自己的謝意。臨走時,劉伯承決定將自己的毛毯回贈給“三先生”。他懇切地說:“雖然我知道你家富裕,并不缺這么一塊毛毯用,可是,這是我的一點心意,希望您能收下,也算我與您老先生交情的一點記憶吧。”

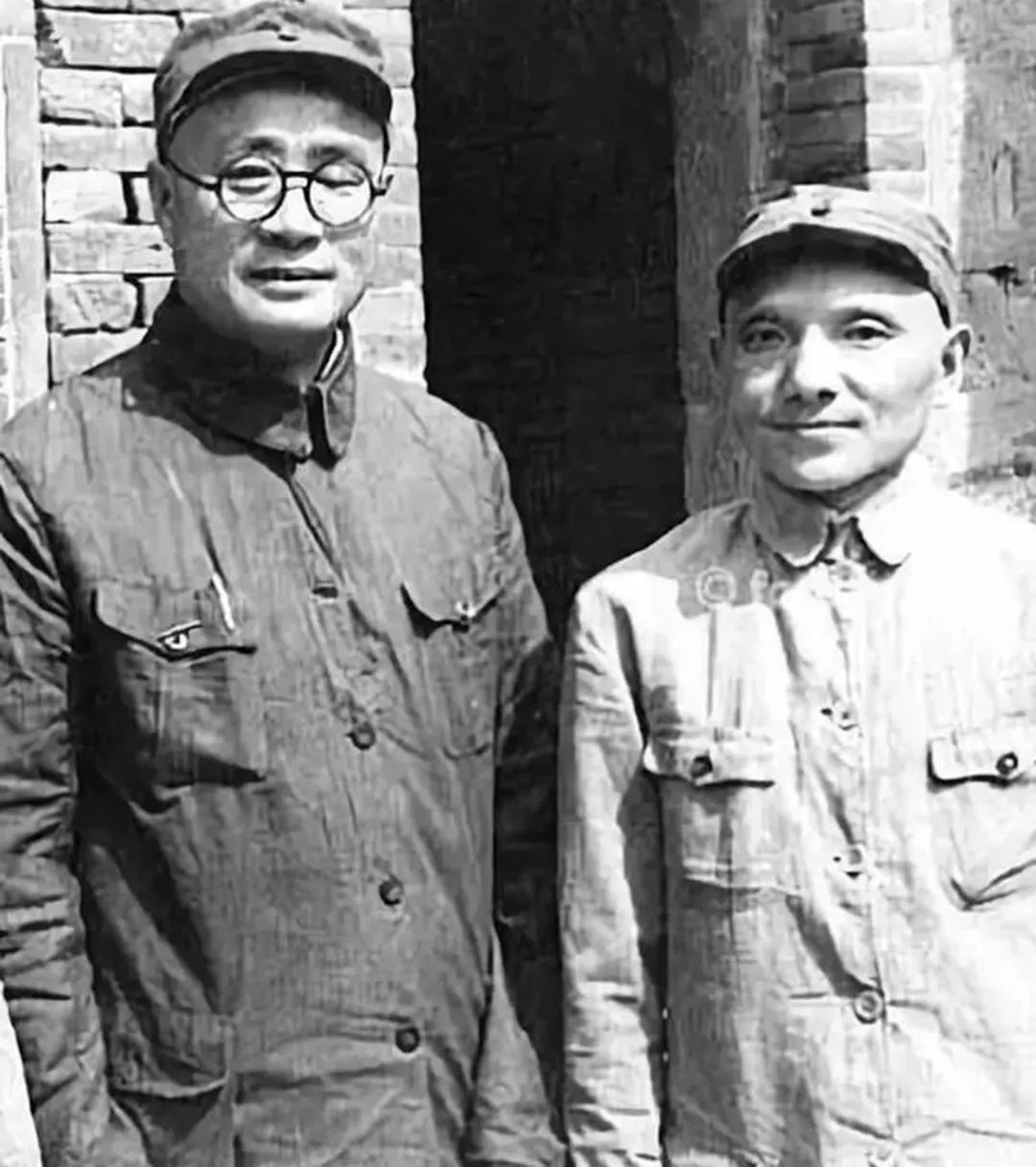

抗戰(zhàn)中并肩戰(zhàn)斗的劉伯承和鄧小平。

盛情難卻之下,老先生收下了這份禮物。

1944年,老先生的孫子王爭先作為熱血青年,決定要走出家庭投身革命,去為國家和人民盡力奉獻,錘煉成長。當他向奶奶告別時,老人家從衣柜里取出珍藏的那條劉伯承贈送的毛毯,再三叮囑孫子,多學一學、念著點劉師長的好。于是,王爭先便一直將這條毛毯保存到了現(xiàn)在,成了珍貴的傳家寶。自然而然地,這件毛毯也見證了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的軍民魚水情深。

129師師部舊址院小石桌:刻著“軍神”為鄧小平長子起名故事

在河北省涉縣129師師部舊址院落里,至今仍然有一處紅色景觀讓游人溫馨感動,它就是那個記載了劉鄧兩家人親密無間歡樂時光的小石桌。

1944年,鄧小平的長子在八路軍總部的駐地山西省遼縣(今左權(quán)縣)麻田村降生,臨時取了個乳名“胖胖”后,被送到麻田村清漳河對岸的農(nóng)民家中哺育。

1945年,胖胖被接到了赤岸村129師司令部。一天,劉鄧兩家人圍坐在師部院子里的小石桌旁閑聊,卓琳對鄧小平說:“咱們的孩子都快兩歲了,總叫胖胖可不行,該取個名了。”鄧小平想了想說:“我們也給孩子取名叫太行吧,鄧太行。”劉伯承在一旁不由地笑了起來,自然回想起他的兒子劉太行,1939年3月在山西遼縣(今左權(quán)縣)出生,孩子出生時,作為父親的他不在妻子汪榮華身邊,他便給妻子寫信,說孩子就起名叫“太行”吧,緣由是:根據(jù)劉家的家譜,孩子是太字輩,又生在太行山,所以起名“太行”。

八路軍129師司令部舊址。

鄧小平想想也覺得名字起得不妥,因為劉伯承的兒子已經(jīng)叫劉太行,不能都叫太行吧,于是對劉伯承說:“師長,你的兒子占了我們的名字,你得給咱胖胖起個名字。”劉伯承微笑一下,風趣地說:“這是政委的事,與師長沒有關(guān)系。”鄧小平說:“誰都知道劉鄧不分家嘛,你給起一個吧。”

劉伯承聽鄧小平這樣說,看是逃不過了,恭敬不如從命吧,就把胖胖叫到身邊,略加思索一番,他認為,中國人有個習慣,孩子的學名應(yīng)該由一家之主的父親來給起一個,那就要按胖胖這個小名來起學名,胖的聲母和樸的聲母是一樣的,胖的韻母和方的韻母是一樣的,因此就構(gòu)成了“樸方”兩個字,既體現(xiàn)了父親給親生兒子起名的傳統(tǒng),又寄托了劉伯承對下一代的期望,希望孩子樸實、方正,能成為國家的棟梁之才。隨后,劉伯承就在院落里那個小石桌上用毛筆寫下了“樸實方正”四個大字,說:“這孩子長得樸實方正,就叫‘樸方’怎么樣?”大家齊聲說好。解放后,鄧樸方每次回到五加坡,都要深情地向人們講述這個感人的故事。

5年多的共同生活,使劉伯承同涉縣人民結(jié)下了不解之緣,對涉縣的山山水水產(chǎn)生了深厚的感情。劉伯承曾說過:“四川開縣是我的故鄉(xiāng),河北涉縣是我的第二故鄉(xiāng)。涉縣人民養(yǎng)育了129師,也養(yǎng)育了我。”

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號