Ⅰ /康樂村概況

康樂村是廣州市海珠區(qū)下轄的城中村,屬海珠區(qū)鳳陽經(jīng)濟(jì)聯(lián)社管轄。1988 年到 1996 年間,海印橋下的零散毛線、布匹攤轉(zhuǎn)變?yōu)橹猩酱髮W(xué)南門對(duì)面的零散攤位,中大布匹市場(chǎng)的雛形就此產(chǎn)生。2001 年到 2004 年,政府介入進(jìn)行整治改造,部分商戶搬入村民自建的臨時(shí)建筑,部分制衣廠轉(zhuǎn)移至鄰近的城中村。順應(yīng)中大國(guó)際輕紡城等的大型專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的需求,康樂村村民將房屋租賃給制衣廠作為經(jīng)營(yíng)用地以增加收入。外來工人為了工作方便,也租住在康樂村、鷺江村中。康樂村兼具生產(chǎn)、居住功能, 因此成為“中大商圈”中的重要一環(huán)。

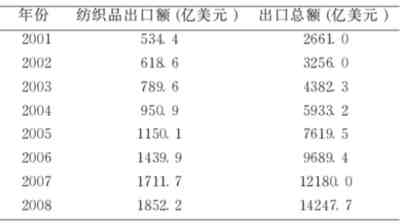

目前,受中大布匹市場(chǎng)發(fā)展的輻射影響,康樂村內(nèi)部呈服裝制造業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。在 2008 年以前,中國(guó)紡織業(yè)是以出口銷售為主導(dǎo)的行業(yè)。紡織工業(yè)約 30%的產(chǎn)品銷往國(guó)際市場(chǎng),國(guó)內(nèi)商品的國(guó)際市場(chǎng)占有率連續(xù)十余年位居全球首位;2007 年紡織品服裝出口總額 1756 億美元,占全國(guó)出口總額的 14.4%,占國(guó)際紡織品服裝貿(mào)易額的 30%。

2001-2008年中國(guó)紡織品出口額與出口總額

2008 年的金融危機(jī)導(dǎo)致了全球市場(chǎng)購(gòu)買力普遍性下降,部分國(guó)家甚至采取貿(mào)易保護(hù)主義政策,國(guó)際紡織品市場(chǎng)的需求萎縮嚴(yán)重。此外,危機(jī)引起的匯率變化加大了外向企業(yè)的報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和匯兌損失,加之能源、原材料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素的成本不斷上漲,企業(yè)利潤(rùn)嚴(yán)重下降。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)緊縮的貨幣政策,也使得大部分小微企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)資金緊張。以上種種結(jié)構(gòu)性原因,導(dǎo)致了在金融危機(jī)當(dāng)年,中國(guó)的紡織服裝出口壓力增大,出口增速迅速下滑。

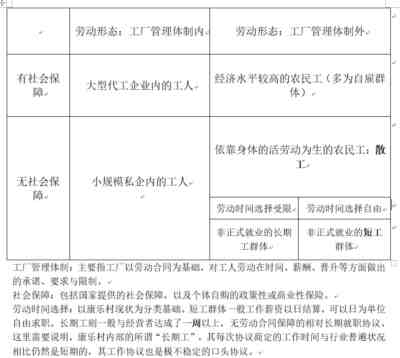

康樂村內(nèi)部的紡織服裝企業(yè)多為單純的加工貿(mào)易企業(yè),對(duì)國(guó)際市場(chǎng)具有更強(qiáng)的依賴性。因此,康樂村受金融危機(jī)的影響非常巨大。在金融危機(jī)前,康樂村紡織企業(yè)主要從事外貿(mào)訂單的生產(chǎn),市場(chǎng)需求的季節(jié)性變化很小,基本不存在一般意義上的“淡旺季”區(qū)別。此時(shí)的企業(yè)為了保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性,往往長(zhǎng)期雇傭員工,且采取計(jì)時(shí)工資制。

金融危機(jī)后,外單減少,康樂村紡織企業(yè)將主要市場(chǎng)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi),但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有明顯的“淡旺季”區(qū)別, 在每年 6、7、8 月,以及季節(jié)更替的間隙,訂單數(shù)量急劇減少,許多工廠無法接單生產(chǎn),沒有利潤(rùn)來源,因而也無法負(fù)擔(dān)工人的工資。

由此,康樂村的用工模式開始轉(zhuǎn)變,主營(yíng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的紡織企業(yè)紛紛放棄以往“長(zhǎng)工—計(jì)時(shí)”的用工方式,轉(zhuǎn)而采用“短工—計(jì)件”的用工模式。具體而言,就是不在工廠內(nèi)長(zhǎng)期雇傭工人,只有在從批發(fā)市場(chǎng)等市場(chǎng)上游部門獲取生產(chǎn)訂單后,才按照訂單所要求的生產(chǎn)種類、生產(chǎn)數(shù)量臨時(shí)雇傭工人。在招工時(shí)與工人協(xié)商好每天的工作量與工資,并且在工人完成每天的生產(chǎn)任務(wù)后立刻結(jié)算當(dāng)天工資。工人和企業(yè)之間的聯(lián)系相當(dāng)脆弱、不穩(wěn)定,且完全圍繞生產(chǎn)訂單展開。

雖然金融危機(jī)的影響逐漸消退,但是“短工—計(jì)件”的用工模式一方面能幫助企業(yè)節(jié)省工資成本,另一方面讓工人能獲得更高的工資和更自由的安排,因而逐漸穩(wěn)定固化成為康樂村內(nèi)部相當(dāng)獨(dú)特的用工模式,這種模式與深圳龍華的“三和大神”相似,但又存在重要的差異,本文將康樂村內(nèi)這樣的紡織工人定義為“散工”,其中絕大多數(shù)人都為時(shí)間選擇自由的“短工”,高薪和自由是康樂村吸引流動(dòng)人口的名片。

1.

趕單制&

老板拉工人

產(chǎn)品轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后,康樂村工廠首先面臨的問題是——生產(chǎn)訂單和勞動(dòng)力都是根據(jù)利潤(rùn)率流動(dòng)的,主要表現(xiàn)為淡旺季的分明。在此背景下,康樂村勞動(dòng)力的需求和價(jià)格在宏觀層面上,呈現(xiàn)出周期性起伏的規(guī)律性;在微觀層面上,又因各個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況,呈現(xiàn)難以預(yù)測(cè)的不穩(wěn)定性。不穩(wěn)定的生產(chǎn)節(jié)奏,決定了企業(yè)必須結(jié)合市場(chǎng)行情和自身狀況進(jìn)行靈活調(diào)整,這種“靈活調(diào)整”具體表現(xiàn)為“趕單制”的生產(chǎn)策略,并由此催生了“老板拉工人”的招工模式:

“這里的經(jīng)營(yíng)模式是這樣的,所有的工廠幾乎都比較小,成本比較低,都是來貨了立馬招人趕工做。老板可以今天上午找不到人做, 下午或者明天再來找人做。24 小時(shí)都有人在這里聚著等老板招工,晚上十一十二點(diǎn)工廠要制貨,也可以招那些愿意晚上制衣的人來立刻做工。”(A6受訪者)

康樂中約南新橋是一座長(zhǎng)度不到十米的石橋,它橫架于康樂村內(nèi)的人造排水渠上方。它被康樂村的工人稱為“康樂大橋”,每天上午八點(diǎn),康樂大橋周圍就開始聚集前來招工的老板和找工作的工人,老板們往往在大橋以東直到康樂信孚小學(xué)這一長(zhǎng)達(dá) 200 米的路段招攬工人。

在人最多的上午 10 點(diǎn),招工的老板和應(yīng)聘的工人可以把整段馬路填滿。城管必須在路邊用高音喇叭循環(huán)播放:“招工請(qǐng)靠邊”的提示語,并時(shí)常用指揮旗驅(qū)趕人群,以便讓汽車和三輪車通行。

康樂村路邊招工告示牌

在康樂村,長(zhǎng)工短工都以計(jì)件方式結(jié)算工資,且當(dāng)天結(jié)算。在招工過程中,工人和老板會(huì)圍繞“工種”、“單價(jià)”和“數(shù)量”進(jìn)行協(xié)商。簡(jiǎn)單而言,工人不僅要尋找“單價(jià)”較高的計(jì)件工作,還要找到一個(gè)自己擅長(zhǎng)的加工工種,這樣可以在一天內(nèi)盡可能多地生產(chǎn),以期在計(jì)件工資的結(jié)算中獲得更高回報(bào)。最后,工人還可能關(guān)心工廠訂單中的剩余數(shù)量,以便確定在往后的幾天是否可以繼續(xù)在這里工作,不必重新把時(shí)間花在找工作上。對(duì)于技術(shù)熟練、“性格好”的工人,老板也會(huì)采取“留微信”的方式,在有訂單時(shí)優(yōu)先聯(lián)系他們,而非招攬陌生的工人。

“趕單制”所催生的靈活用工不僅使制衣廠能夠節(jié)省固定成本,實(shí)現(xiàn)利益最大化,也給工人帶來可觀的工資水平。在生產(chǎn)旺季,工人們“一天能掙七八百塊錢,一個(gè)月能開二十五天工。一年平均下來一個(gè)月一到兩萬塊錢(A7受訪者)”。有些技術(shù)熟練的工人“在別人都不會(huì)做的情況下,一天可以一千多塊錢,平均一個(gè)月三四萬。”

K村主干道夜間景象

近年來,康樂村基本杜絕了拖欠工資的現(xiàn)象。這里的老板每個(gè)月的收入足夠多, 不會(huì)因?yàn)橐粌扇f塊錢和工人斤斤計(jì)較(A7受訪者)。對(duì)于長(zhǎng)工來說,廠里每個(gè)月也有固定分發(fā)工資的日期,并且在工人進(jìn)廠前,這些內(nèi)容都需要和工人講好(A4受訪者)。

Ⅱ / 湖北人的由來

散工如何進(jìn)入康樂村?

1.

勞動(dòng)技能與社會(huì)關(guān)系

康樂村內(nèi)企業(yè)主要由成衣、配飾、配件、面料、加工、商標(biāo)、服裝壓折與包裝等行業(yè)構(gòu)成,產(chǎn)業(yè)的特殊性決定了對(duì)工人的勞動(dòng)技能的要求,散工進(jìn)入康樂村做工需要一定的“技術(shù)成本”。

大多數(shù)工人在來到康樂村前已經(jīng)掌握了服裝制造的相關(guān)技能,并在老家或其他地方有過從事紡織業(yè)的勞動(dòng)經(jīng)驗(yàn):

“我做衣服的技術(shù)是原本就會(huì)的,因?yàn)橄裎覀兝霞一旧弦粋€(gè)村里面的基本上都是做服裝的。然后我們很早以前就是在深圳那邊的大廠里面做。” (A14受訪者)

前置的勞動(dòng)技能和經(jīng)驗(yàn)積累,為工人進(jìn)入康樂村做工提供了基本支持,使得他們?cè)诳禈反宓膭趧?dòng)力市場(chǎng)中具有一定的優(yōu)勢(shì):

由于康樂村內(nèi)大部分工廠是非正式小廠和家庭作坊式的生產(chǎn)方式,資方需要具有高流動(dòng)性的靈活勞動(dòng)力,不愿意也沒有能力為工人提供勞動(dòng)技能培訓(xùn),快節(jié)奏的“訂單制”經(jīng)營(yíng)模式要求高效率和低成本,因此散工自行掌握制衣技術(shù),才能相對(duì)順利進(jìn)入康樂村獲得工作機(jī)會(huì)。

此外,在選擇進(jìn)入康樂村做工之前,工人首先需要面對(duì)的是信息問題。以老鄉(xiāng)和親戚為核心的熟人社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),是使工人們知悉康樂村的重要原因:

“這里,我跟你說 70 后、80 后,家里面就是有那個(gè)裁縫鋪嘛, 然后拜師學(xué)藝了就學(xué)會(huì)了。像我們這些 90 后,有和老鄉(xiāng)朋友慢慢這樣出來,做著做著也會(huì)了,確實(shí)有很多人是老鄉(xiāng)帶過來的。”(A7受訪者)

穩(wěn)定的社會(huì)信任和支持是熟人農(nóng)村社會(huì)的主要特征,從農(nóng)村進(jìn)入城市務(wù)工的農(nóng)民工在某種程度上保持了這種慣性,康樂村的散工不僅沒有脫嵌于傳統(tǒng)社會(huì)關(guān)系,而且依賴于傳統(tǒng)社會(huì)關(guān)系的支持,以此獲得進(jìn)入康樂村務(wù)工的信息條件。

K村夜間道路:拉貨小哥絡(luò)繹不絕

常見的情況是,在此地務(wù)工較長(zhǎng)時(shí)間的工人,向他們的親戚或老鄉(xiāng)介紹這里的情況,提供信息吸引他們自發(fā)進(jìn)入,或者直接將他們帶入康樂村并為他們引薦老板、帶著他們?cè)谕还S做工,還有少數(shù)情況是,親戚成為老板開廠后,連帶他們的親屬進(jìn)入自己的廠里工作:

“聽老鄉(xiāng)說這里工資高、比較自由就過來了。來之后先跟他在一個(gè)廠,后來就自己干了。”(A13)

“我們親戚有人做制衣廠嘛,他就叫我們來跟他搞嘛。然后我們就幫他做嘛。”(A18)

“熟人帶熟人”已經(jīng)成為散工進(jìn)入康樂村的一個(gè)固定模式,熟人社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為他們獲得工作機(jī)會(huì),并融入新工作環(huán)境提供了穩(wěn)定有效的支持,一批批工人在熟人社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中獲得信息、被帶領(lǐng)著進(jìn)入康樂村的勞動(dòng)力市場(chǎng)。

2.

高薪、自由及其后果

同時(shí),相對(duì)于需要簽訂勞動(dòng)合同的正規(guī)工廠,這里幾乎不存在被拖欠工資的風(fēng)險(xiǎn):

“這邊工資高嘛,而且不拖工資,深圳那些大廠還要拖半個(gè)月、一個(gè)月工資。”(A23受訪者)

康樂村的工廠擁有著良好的市場(chǎng)條件,中大布匹市場(chǎng)形成了相當(dāng)成熟的配套,其內(nèi)部廉價(jià)的土地租金,以及寬松的管制環(huán)境帶來了更大的盈利空間,因而在一定程度上有著較強(qiáng)的工資支付能力,散工在其中可以獲得較高的收入。而非正規(guī)的計(jì)件日結(jié)模式,降低了散工承擔(dān)的老板逃逸欠薪的風(fēng)險(xiǎn)。

吸引工人進(jìn)入康樂村更為重要的原因是,這里有著較為自由的環(huán)境。康樂村內(nèi)大部分制造企業(yè)規(guī)模較小,采用家庭作坊式的生產(chǎn)方式,以非正規(guī)的狀態(tài)存在,這意味著它們無需接受正規(guī)的工商和上級(jí)管制,也不存在正式的組織和薪酬制度,但這恰恰成為了它吸引勞動(dòng)力的一大優(yōu)勢(shì)——正規(guī)化的大廠通常有著嚴(yán)格的組織技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)紀(jì)律,工人在獲得穩(wěn)定性的同時(shí)犧牲的是人身自由,在強(qiáng)勞動(dòng)控制下,工人承受著巨大的壓力。

康樂村路邊一樓的小作坊

但在康樂村里,工人可以擁有自主選擇工作、自由安排工作與生活的權(quán)利,不必依附于工廠規(guī)范和等級(jí)制權(quán)威,這使得他們從正式工廠退出而進(jìn)入非正式散工市場(chǎng)。這正如被訪者反復(fù)強(qiáng)調(diào)的:

“你一個(gè)大工廠進(jìn)去了基本上你就可能半年就待在里面了。走掉的話可能也會(huì)丟點(diǎn)工資什么的。這里最主要一點(diǎn)就是它的自由性、選擇性比較好一點(diǎn),在其他地方可能就沒這么好的這種優(yōu)勢(shì)。”(A9受訪者)

計(jì)件、日結(jié)的工資結(jié)算制度給予了他們預(yù)想之中的高工資,以及更加自由的時(shí)間安排:“如果家里有事情,一個(gè)電話打來,我可以立即放下手中的工作,買一張高鐵票直接回家”(A7受訪者)。

而較高的收入,使得一些略有積蓄的工人對(duì)于工作十分挑剔:“像那些太累、太熱,不好干的工作一般不選擇去做”(A4受訪者)。康樂村短工對(duì)這種“想做就做。不想做就玩”的模式逐漸適應(yīng)與習(xí)慣,讓其更不愿意到正式工廠做工:

“打個(gè)比方,我今天累了,就過兩天再來做工。像那些大廠你就得見一下主管,報(bào)個(gè)到,請(qǐng)個(gè)假,還要看人臉色,還可能假不給你請(qǐng)下來。”(A6)

但與自由相伴隨的,是康樂村勞動(dòng)市場(chǎng)中幾乎完全缺席的勞動(dòng)合同和勞動(dòng)保障:

“這里沒有那些什么保險(xiǎn)的,因?yàn)闆]有合同嘛。我覺得這里的優(yōu)勢(shì)就是可以隨心所欲,不用讓那些正規(guī)大廠的老板規(guī)定你一個(gè)月休幾天, 幾點(diǎn)上下班,甚至管你幾點(diǎn)吃飯這樣的。就是因?yàn)闆]有這種規(guī)定好的合同,這里才能比較自由,不用太被束縛。”(A6受訪者)

“一般沒有保障,沒有大傷就不需要處理,有大傷就會(huì)有處理。比如說誰把你弄傷了就跟人家賠。如果說你進(jìn)廠的話,可能他們都會(huì)有賠的,不過五險(xiǎn)一金這些待遇是沒有。”(A10受訪者)

同時(shí),康樂村制衣廠的勞動(dòng)強(qiáng)度難以想象。在這里,長(zhǎng)工與短工的工作時(shí)間會(huì)有些許差別,兩者都分為白班與夜班。

康樂村某工廠內(nèi)部車位

對(duì)于長(zhǎng)工而言,做白班意味著早上九點(diǎn)鐘上班,除去吃飯時(shí)間,基本上需要工作到晚上十二 點(diǎn);做夜班一般從凌晨三點(diǎn)開始,一直工作到第二天早上十二點(diǎn)左右。

對(duì)于短工而言,工作時(shí)間更加靈活,但出于訂單壓力、老板要求以及自身的工資需求,工人們基本上需要從早上九點(diǎn)鐘工作到晚上十一點(diǎn)才能把工作做完,有時(shí)還需要加班到凌晨一二點(diǎn),而且在康樂村沒有周末、節(jié)假日,甚至“沒有晚上”,這樣的勞動(dòng)強(qiáng)度使工人幾乎是被迫采取了 “干幾天休一天”的策略。

“這里雖然自由,但每個(gè)月都要保持好工作的“節(jié)奏”,就是幾時(shí)去做工,做工時(shí)一天做多少,都要做到心里有數(shù)。(A6)”

“趕單制”所催生的工作模式、工資結(jié)算方式、勞動(dòng)強(qiáng)度與勞動(dòng)保障,構(gòu)成了康樂村內(nèi)部頗具特點(diǎn)的勞動(dòng)生態(tài),從而塑造了紡織工人獨(dú)特的勞動(dòng)狀況。

出乎一般人意料的是,盡管身處如此不穩(wěn)定的勞動(dòng)力市場(chǎng)和高強(qiáng)度的勞動(dòng)之中,大部分工人在休息時(shí)間僅會(huì)從事一些極為簡(jiǎn)單的娛樂活動(dòng):有些年紀(jì)大的工人喜歡在下工后到“康樂大橋”附近坐著聊天, 或與朋友一起散步、吃宵夜(A1受訪者)。還有一些工人會(huì)在“康樂大橋”西側(cè)跳廣場(chǎng)舞。

總體來說,康樂村紡織工人的娛樂生活較為單調(diào),且大多跟工友、老鄉(xiāng)相關(guān),這與他們極不穩(wěn)定的工作狀況和極高的勞動(dòng)強(qiáng)度形成鮮明反差,也加深了我們對(duì)于散工群體何以選擇“短工—計(jì)件”用工模式的疑惑。

Ⅲ / 雙重脫嵌

一種懸浮的狀態(tài)

1.

“傳統(tǒng)嵌入”&

權(quán)宜性的同意

在經(jīng)典的雙重脫嵌理論中,農(nóng)民工既脫嵌于傳統(tǒng)鄉(xiāng)村,又脫嵌于城市生活,最終在他們聚集的地方“重塑一個(gè)非國(guó)家的新型場(chǎng)域”, 并藉此固守原有清晰的身份認(rèn)同并在心理上獲得安全感。

康樂村雖因其管理的特殊性等特點(diǎn),十分符合“獨(dú)立場(chǎng)域”的描述, 但康樂村的工人卻并非像理論描述得那樣,是因?yàn)椴幌牖氐睫r(nóng)村才選擇進(jìn)入這里的。相反,與鄉(xiāng)村所保持的種種聯(lián)系,是康樂村工人得以在極不穩(wěn)定的勞動(dòng)力市場(chǎng)和較高的勞動(dòng)強(qiáng)度中“堅(jiān)持”下去的重要原因。

比如,許多短工認(rèn)為短工的靈活工作安排的優(yōu)勢(shì)就在于讓他們得以自由地往返于康樂村和老家,更好地照顧家庭中的老人。

“今年五月份,我媽生病了,當(dāng)時(shí)電話打過來的時(shí)候,我正在車間里工作,我聽到電話之后就打算剩下的那些活不做了,直接叫老板計(jì)件算工資,然后我跟我老婆說了一下,兩個(gè)人就一起坐車回湖南了。”(A7受訪者)

此外,由于制度障礙等原因,康樂村的許多工人選擇將孩子留在老家,讓爺爺奶奶或者外公外婆撫養(yǎng):

“我們沒有戶口,很難在這邊讀那些公立高中。而且把自己的孩子送進(jìn)這邊的幼兒園都要五六萬的贊助費(fèi)。這還是幼兒園,而且五六萬還不一定能給你搞得定,最后我想就算了,也沒有想孩子要讀書一定要第一名什么的,就回老家那邊讀了。”(A2受訪者)

孩子的讀書與家庭開支是他們?cè)诳禈反骞ぷ鞯闹匾颉TS多工人抱著暫居康樂村、盡量多掙錢的心態(tài)在康樂村工作:

“我們就是趁著孩子還小在家,婆婆還能帶幾年,在這邊能做個(gè)一兩年吧,等孩子如果說真的長(zhǎng)大了的話,我們肯定是還要在老家的。因?yàn)槠牌潘麄兟镆彩悄昙o(jì)大了,孩子長(zhǎng)大了管不住。”(A14受訪者)

這種心態(tài)使他們將高強(qiáng)度的勞動(dòng),視為生活中的暫時(shí)狀態(tài)和高工資的合理代價(jià),從而使自己長(zhǎng)期處于一種“趕工”的高負(fù)荷狀態(tài),以取得更高的工資收入來撫養(yǎng)孩子與維持家庭開支。

“這里雖然工資比較高,但是每天工作時(shí)間太長(zhǎng)了,不適合長(zhǎng)期做, 比較辛苦,我身體受不了。而且我在這邊也沒有什么朋友,朋友基本上都是在老家那邊。所以我準(zhǔn)備年底就回湖南老家了。”(A2受訪者)

工人與遠(yuǎn)在老家的父母和子女之間的深度聯(lián)系,以及他們對(duì)康樂村工作的暫時(shí)性定義,表明他們只是視其為一個(gè)工作場(chǎng)所。他們的地域認(rèn)同與情感歸屬都在老家,康樂村只是為了討生活而尋找的一個(gè)落腳點(diǎn)。

總體而言,康樂村的工人沒有脫嵌于原生的家庭關(guān)系與傳統(tǒng)的社會(huì)關(guān)系,反而高度嵌入其中,并在此基礎(chǔ)上,普遍地認(rèn)為自己是暫時(shí)地“懸浮”于康樂村這個(gè)場(chǎng)域。

2.

“制度脫嵌”&

邊緣身份的再生產(chǎn)

但與此同時(shí),“制度脫嵌”的困局卻切實(shí)地困擾著他們,這主要體現(xiàn)在被孤立于城市生活、被排斥于正式制度管理兩個(gè)方面。

不同于一些提供勞動(dòng)合同的工廠,工人們可以在工廠內(nèi)依靠長(zhǎng)期的勞動(dòng)合作結(jié)交朋友、建立社會(huì)關(guān)系,在康樂村中,“趕工制”的生產(chǎn)方式使得工人們?cè)谏a(chǎn)期間幾乎沒有閑暇的時(shí)間可以用于社交:

“主要是工作,這邊長(zhǎng)工根本就沒有休息的時(shí)間,工作十五個(gè)小時(shí)了是不是,趕貨的時(shí)候十六七個(gè)小時(shí),做到一兩點(diǎn)鐘都有。”(A14受訪者)

“你別看我們現(xiàn)在清閑,做起活來也是很拼命的。一天做十幾個(gè)小時(shí)都很正常。畢竟錢還是難掙的嘛。”(A11受訪者)

同時(shí),短工為主的特殊用工模式,又使得工人在各個(gè)工廠之間具有極強(qiáng)的流動(dòng)性,工人們之間以形成“在地的”社會(huì)關(guān)系,其社交圈子與進(jìn)入康樂村以前就形成熟人關(guān)系高度重合。更何況,康樂村內(nèi)基本上都是外來的經(jīng)商或務(wù)工人員,極少?gòu)V州本地人。這使得工人們基本不可能通過與本地人建立社會(huì)關(guān)系融入城市生活。

康樂村村路邊一樓車位

康樂村制度管理的主體多元、內(nèi)容復(fù)雜,主要可以分為居委會(huì)負(fù)責(zé)的房屋住戶登記、派出所負(fù)責(zé)的治安管理、派出所和司法所共同負(fù)責(zé)的司警聯(lián)調(diào)制度三個(gè)方面。本文將主要選取司警聯(lián)調(diào)制度進(jìn)行闡述,并著重分析該制度如何再生產(chǎn)了康樂村工人的制度脫嵌特點(diǎn)。

康樂村內(nèi)部民事糾紛數(shù)量極多,一方面是因?yàn)?ldquo;趕單制”的生產(chǎn)方式和日結(jié)的工資結(jié)算方式使得康樂村內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁、高強(qiáng)度工作模式與較差的生活條件(社會(huì)支持的匱乏、居住環(huán)境的惡劣)也使得工人們長(zhǎng)時(shí)間處于高壓力狀態(tài),彼此之間容易產(chǎn)生與激化矛盾:

“以前一年調(diào)解幾百宗,數(shù)量是整個(gè)海珠區(qū)的一半。”(康樂村司警聯(lián)調(diào)室調(diào)解員 B6)

“我們這里一天下來平均是八九十(件警情),多的時(shí)候是 100 多宗。……我們這個(gè)(派出所)是整個(gè)廣州市屬于事最多的單位了”( 鳳陽街道派出所S 警官 B7)

在此背景下,廣州鳳陽街所首創(chuàng)了名為“司警聯(lián)調(diào)”的糾紛調(diào)解模式(B6受訪者),設(shè)立司警聯(lián)調(diào)室,整合派出所與司法所的資源,調(diào)解康樂村內(nèi)部以房屋租賃、勞動(dòng)合同、借債糾紛等內(nèi)容為主的民事糾紛。

在該模式中,調(diào)解員在調(diào)解時(shí)靈活處理,結(jié)合實(shí)際情況使雙方妥協(xié)折中尋求和解。從另一個(gè)角度說,司警聯(lián)調(diào)制度的靈活性,恰恰體現(xiàn)了它的非正式性和隨意性。

以司警聯(lián)調(diào)機(jī)制中常見的勞資糾紛、合同糾紛為例,按照正式制度,解決此類糾紛的部門應(yīng)為勞動(dòng)仲裁部門和工商部門,但由于康樂村內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的非正式性,這類路徑往往被預(yù)先阻塞了:

“如果去仲裁的話,也會(huì)有很大的問題,因?yàn)橹俨貌块T會(huì)讓你提供工商執(zhí)照。你知道康樂村里的多數(shù)都是沒有正規(guī)手續(xù)的,去了人家都不管。”(B6)

另一方面,依靠法律訴訟、勞動(dòng)仲裁等正式制度解決相關(guān)問題,需要承擔(dān)的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本,這對(duì)圍繞“趕單制”組織生產(chǎn)的企業(yè)和依靠日結(jié)、計(jì)件工資的工人而言,都是極其高昂的。

因此,靈活的司警聯(lián)調(diào)制度在調(diào)解過程中往往先對(duì)糾紛雙方強(qiáng)調(diào)以上幾點(diǎn),告知他們依靠勞動(dòng)仲裁等正式制度的高昂成本,從而使他們更加愿意接受司警聯(lián)調(diào)模式的調(diào)解方案:

“這個(gè)事情你不服的話也可以去法律部門、仲裁部門,但是時(shí)間就長(zhǎng)了,對(duì)你來說時(shí)間上和精神上也是損失。如果老板不服你還要上訴, 萬一最后工廠跑了你也更煩了。”(B6)

總體來說,“趕工制”的生產(chǎn)方式使得工人沒有條件以市民的身份融入城市,而康樂村經(jīng)濟(jì)的非正式性又決定了工人們沒有資格以市民身份被管理(其法定權(quán)利的實(shí)現(xiàn)是不完全的)。這種“制度脫嵌”的狀況造成了農(nóng)民工在城市中的邊緣身份,并且通過將工人們牽制在“康樂村”這一場(chǎng)域之中,不斷再生產(chǎn)這一身份,使得工人們表面上自愿,實(shí)際上是不得不留居于康樂村這一場(chǎng)域中。

3.

懸浮的中間狀態(tài)

康樂村散工的真實(shí)處境

綜上所述,與其說工人們生活在廣州,不如說他們生活在一個(gè)名為“康樂村”的大工廠中,以工作為生活重心。他們一切的生活服務(wù)、經(jīng)濟(jì)消費(fèi)、社交網(wǎng)絡(luò)都通過康樂村這個(gè)“大工廠”建立起來。同遠(yuǎn)在老家的父母、孩子之間存在的高度緊密的社會(huì)關(guān)系同鄉(xiāng)關(guān)系,使得工人們保持著“傳統(tǒng)嵌入”的狀態(tài),這種狀態(tài)使他們將高強(qiáng)度的勞動(dòng)視為生活中的暫時(shí)狀態(tài),以及康樂村中較高工資的合理代價(jià),從而為自己長(zhǎng)期所處的高負(fù)荷趕工狀態(tài)成功生產(chǎn)出一種權(quán)宜性的同意。

與此同時(shí), 康樂村內(nèi)部的“趕工制”生產(chǎn)模式占用了工人的社交時(shí)間、限制了工人的社交對(duì)象,使得工人無法通過“在地化”的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)融入廣州;更重要的是,康樂村內(nèi)部特殊的“司警聯(lián)調(diào)”機(jī)制以康樂村經(jīng)濟(jì)的非正規(guī)性為把柄,在很大程度上承擔(dān)了康樂村內(nèi)部的制度管理功能,強(qiáng)化了城市中的正式制度與短工群體的隔閡,消解了工人走出康樂村,擺脫邊緣身份的可能性,不斷再生產(chǎn)工人的“制度脫嵌”狀態(tài)。

以上兩者同時(shí)出現(xiàn)在康樂村散工群體身上,導(dǎo)致了散工們實(shí)際上陷入一種懸浮的中間狀態(tài)。需要強(qiáng)調(diào)的是,我們無意像許多“雙重脫嵌”理論的運(yùn)用者那樣,把康樂村的工人描述為一個(gè)既無法融入城市又無法回到鄉(xiāng)村的迷惘、無望的群體。

相反,我們使用的“懸浮的中間態(tài)” 這一表述,是建立在康樂村散工對(duì)自身境況的認(rèn)知基礎(chǔ)上的:他們認(rèn)為自己具有一定的紡織技術(shù),感到自己是有權(quán)利、有能力對(duì)工作進(jìn)行挑選的主體,他們并不抱有融入城市的幻想,而是把“康樂村”這樣一個(gè)既區(qū)別于城市又不同于家鄉(xiāng)的特殊場(chǎng)域,當(dāng)成一個(gè)“可以賺錢的、自由的” 落腳點(diǎn),并以一種低卷入的狀態(tài)懸浮于其中。

我們能夠觀察到的現(xiàn)實(shí)是,這種中間狀態(tài)是由散工群體所處的社會(huì)結(jié)構(gòu),以及他們自身主體性共同塑造的,它也是工人們選擇看起來極不穩(wěn)定、負(fù)擔(dān)極大的“短工—計(jì)件”用工模式的重要原因。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)