B站上有個視頻,內容很接地氣,真實扎心。視頻內容是1位UP主在街邊跟1位河南的農民工聊天。

原創UP主叫“志剛在鄭州”,3月23號的視頻,諸公沒事可以看2眼。

這位民工今年52歲,來自洛陽,到鄭州打零工,待了5天只有1天在干活,只賺了200塊錢,買了點生活用品,現在身上僅剩50-60塊錢。

采訪那天吃的是5塊錢的午餐,是人家賣飯的還剩最后1點,所以連袋子都給了他,但對他來講已經很“美味”了,因為平時他就是饅頭就開水。

他住是住在橋洞下面,被子也堆放在這里。住橋洞的也不是他1個人,還有很多跟他一樣的工友,大都50多歲,60多歲也有;因為他們錢少都不愿租房,所以大都在橋洞下。

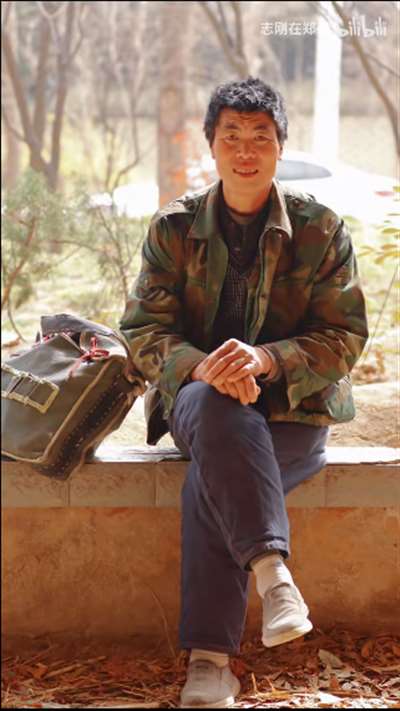

最后UP主給他拍了一張照,看到這張照片我又一次深刻感受到什么叫勞動者最美:

如果你也看過整個視頻,我相信我們的感受是一樣的:不好受。2022年竟還有人住橋洞,還有人吃5塊午餐,還有人為了養家出來打零工,本來300塊錢的活卻被壓到200塊錢。

我之前有認識其他部門1位同事,后來熟了我才知道他爸爸就是農民工,但他從不敢跟別人說自己父親是農民工。

他覺得農民工的別稱就是“臟亂差”“沒素質”,他也尊重自己的父親,但就是怕跟別人說自己父親是民工,怕別人瞧不起他,低看他。

他認為自己這種出身,在城市那群fairy、Michelle面前,閑得特別卑微。人家父母都是做生意、大學教授,嘴上不說,他心里都覺得低人一等。

世事挺有意思,

做了貢獻的人被人看不起,

沒產出實際價值的卻看不起別人。

今天我們都好好看看,這些手上臟兮兮的農民為我們國家,為光鮮亮麗的都市,他們都做了什么犧牲。

我之前看過《新中國成立60年來農民對國家建設的貢獻分析》一文,據統計新中國成立后,農民共計通過3種方式為國家建設累計資金至少達到了17.3萬億元!

哪3種方式?

剪刀差+人口紅利+讓出耕地。

首先農民在工業化時代提供了資本積累,后來在城鎮化時代提供了充沛但又廉價的勞動力,俗稱“人口紅利”,最后農民還提供了極為廣闊的土地資源。

我們分開說先看第1條:

工業化時代的“剪刀差”。

我們都知道任何1個國家獨立以后干的第1件事就是:工業化,就跟你早上起床第1件事是穿衣服一樣。

不能造槍造跑,人家打你你拿頭還手?

但你工業化得有錢,而且是不停砸錢還不見產出效益,可錢從哪來?西方人是殖民,但我們不行,那我們從哪搞錢?

農村

在這個第1個工業化階段,農民是通過工農“剪刀差”來做貢獻。即:工農產品在交換時,工業品價格高于其價值,農產品價格低于其價值,由這種不等價交換來形成剪刀狀差距。

從1952年-1997年,農民通過剪刀差為我們工業化提供了12641億元原始資金!

據專家估算,后來1978年到2001年,我們城市化節奏加快,又在地價這塊搞剪刀差,為城市又積累了至少2W億資金!

這是第1個剪刀差的貢獻,

第2個是廉價勞動力貢獻。

1978年以后,農村勞動力開始往城市轉移,中國外出就業農民在1983年時還只是200萬人,到2008年底,中國農民工數量就已經是1.3億人,25年間增長65倍。

農民進城以后就成了“農民工”,他們絕大部分都干著最臟、最累的工作,工資很低比不上城鎮職工,但平均工時卻遠高于城市職工;996不過是近10年才慢慢在辦公室興起,但實際上在工地上早已如此。

可以說農民工是多付出少索取;就像今天說到的那位52歲鄭州民工一樣,工作是糊墻面,但每天300的活現在被壓到200。

除此外,農民工的相關福利buff也很單薄。比如2007年年末,農民工養老、醫療、失業、工傷保險參保率分別是:14.2%、24.1%、8.8%、30.6%,就光社保這塊給城市發展就節約了2880多億元!

假設按之前每年9.6%經濟增速計算,自從80年代后,農民工光在節省社保這塊就節省了30576億元!

就這還不算一些黑心老板故意拖欠民工工資的。

第3個貢獻點是在于土地貢獻。在城鎮化階段,農民騰出了自己的生存空間—他們把自己的土地給貢獻了出來。

1950年時,全國耕地面積是10035萬公頃,據國土資源部統計,1987年-2001年,全國非農建設占用耕地就有3394.6W畝,03年-06年,每年實際新增建設用地規模都控制在600W畝左右。

農民手里的土地從種莊稼被改成了種房子,而至于出讓土地賠償金的最后去向暫不多言。

再多說幾句,截止2005年,我們失地或部分失地農民數量約為4000-5000W左右,且以每年200-300W速度遞增,若以此速度,預估在未來20-30年時間里,我們失地農民約增至1億人以上。

所以說你看,農民又干活、又不繳社保、又給地,工時長、工資低、成本低,還給你送土地,有些人又憑什么不重視他們呢?僅僅因為他們“臟兮兮的”,或者說剛到城市“不懂規矩”,隨地吐痰“影響市容市貌”?

我剛畢業時其實也看不起農民工,我也認為他們沒素質,灰頭土臉,渾身臟兮兮的。

但直到有次我坐地鐵親眼見過幾位民工寧愿一直站著也不愿坐在位置上;他們有人站著有人蹲著,旁邊就是一整排空位,但他們就是不坐。

大概有7站路,我下去了他們還在上面,依然沒坐。后來又碰到了不少,種種現實讓我個人不得不重新審視下這個群體。

看了書再加上跟他們聊過,我個人才了解到他們一丁點生存狀態。

他們的確不太理解城市的社交法則,他們剛開始甚至以為這大馬路跟自家的田間地頭沒啥區別,隨地吐痰也沒啥。

后來有人說他們了才知道,喔!原來城市處處很干凈,自己身上很臟,不要“污染”了這里。

所以請城市里的有些人,請看在農民做出如此之巨大的貢獻和犧牲的份上,你就算不重視他們,也請不要輕視他們。

需知,這個社會上真正的頂梁柱其實并不是那些金融精英,目前也不是我們這種新生代民工,真正頂梁柱就是這些農民。

是他們在撐著這個國家。

說更具體點,縱觀歷史,不管哪個大國,從剛開始的荷蘭到英國再到美國,想當世界大哥你得有這3樣家底:完善的工業體系+強大的農業生產力+獨立的主權貨幣,此3樣你缺一不可。

這3樣才是我們立國之本,倚天之柱。國之根基根本就不是什么房地產,不是經濟晴雨表的股票,不是金融泡沫,更不是數萬億美元外匯儲備。

所以這也是我沒有搞明白的1點:明明這個國家是靠這些手上全是機油的工人,腳上全是泥巴的農民,以及悶在科室里的科研人員給立起來的,那怎么市面上最受歡迎人的不是他們?

沒人想成為他們也就算了,還有人看不起做工務農的,瞧不起有一肚子墨水的,說搞原子彈的不如賣茶葉蛋的。

明明這些人建設了這座城市,保護了這個國家,但他們卻不屬于這座城市,更不被城市認可,僅僅是身上臟了點,就被有些城里人戴上了“鄉下人”“沒素質”的高帽。

我個人以為,這有點不講道理。

也許農民工他們自己都不知道自己做了這么多貢獻和犧牲,也許在很長一段時間,還會有很多人依然看不起農民工,甚至跟他們擦肩而過都還得捂著鼻子,趕緊走過去,生怕被他們身上的汗味給熏得作嘔。

但大家都知道疾風知勁草,估計只有在變動的環境中,我們才能深刻體會到,什么叫道貌岸然,什么叫護國柱石。

到那時我們所有人才會透過著裝看行為,才會對所謂“城里人”“鄉下人”有1個更立體的認識,而這一過程,可能就是教員所說的“感情起了變化”。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號