(本文原發(fā)表于強世功主編:《政治與法律評論》(第二輯),法律出版社,2013年)

東亞地區(qū)的整體崛起是上世紀后半期世界政治經(jīng)濟體系中最重要的變化之一,而作為該地區(qū)最新趕超者的中國的持續(xù)發(fā)展則進一步提升了這一變化的意義。由于日韓是所謂發(fā)展型國家的主要代表,而中國的發(fā)展過程明顯具有發(fā)展型國家的特點,因此日韓如何在維持一黨長期執(zhí)政或威權(quán)體制的同時,實現(xiàn)生產(chǎn)的快速與持續(xù)擴張,是中國的東亞觀察家們長期以來最為關(guān)心的主題之一。[i]

在這樣的背景之下,我國學(xué)界對日韓的政治體制和經(jīng)濟發(fā)展進行了大量研究。但是,這些研究對日韓經(jīng)驗的把握往往是不全面的。具體來說,民主可以區(qū)分為政治民主和經(jīng)濟民主,而生產(chǎn)擴張則可以區(qū)分為生產(chǎn)上量的擴張和質(zhì)的擴張。上述研究基本上集中于政治民主與生產(chǎn)的量的擴張之間的關(guān)系方面,忽視了經(jīng)濟民主與生產(chǎn)的兩種擴張之間的關(guān)系。筆者認為,民主的政治側(cè)面與生產(chǎn)的量的擴張之間的關(guān)系僅僅是日韓奇跡的表層結(jié)構(gòu),而被忽視的經(jīng)濟民主與生產(chǎn)的兩種擴張之間的關(guān)系則構(gòu)成了日韓奇跡的深層結(jié)構(gòu)。進一步來說,經(jīng)濟民主具有宏觀和微觀兩個層次,而作為微觀經(jīng)濟民主表現(xiàn)形式的產(chǎn)業(yè)民主則存在著工具性的和價值性的兩種形態(tài)。產(chǎn)業(yè)民主在日韓有不同的演變軌跡。這樣的演變各有其政治背景,但是對兩國的生產(chǎn)擴張和政治民主的發(fā)展都產(chǎn)生了重要影響,這些影響與日韓奇跡的表層結(jié)構(gòu)一起構(gòu)成對中國的借鑒意義。

發(fā)展型國家論的結(jié)構(gòu)與邏輯

盡管約翰遜的分析視角與葛申克隆的經(jīng)典研究存在潛在聯(lián)系,[ii]其對戰(zhàn)后日本經(jīng)濟的研究因為明確提出了關(guān)于政府介入與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系的假說,而被公認為發(fā)展型國家論的開端。[iii]經(jīng)過阿姆斯丹和韋德等人的拓展,這一理論已經(jīng)成為政治科學(xué)家分析東亞經(jīng)濟發(fā)展的主流范式,并在發(fā)展經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域引起持續(xù)的反響。[iv]

如果說該學(xué)派的研究者將歷史發(fā)展過程中或特定國際環(huán)境下形成的政治精英集團的發(fā)展意愿,以及作為此種意愿表現(xiàn)形式的核心官僚機構(gòu)的存在,作為分析的邏輯起點的話,那么政企關(guān)系則處于分析的核心。[v]這一學(xué)派的研究者認為,在核心官僚機構(gòu)以“自主地嵌入”實體經(jīng)濟的方式,收集信息并協(xié)調(diào)經(jīng)濟主體的經(jīng)濟活動過程中,選擇性的產(chǎn)業(yè)政策以將有限的資源導(dǎo)向戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的形式,促進了經(jīng)濟成長。

一般而言,發(fā)展型國家論潛在地存在兩個邏輯上的問題。第一,如果政府介入經(jīng)濟發(fā)展過程中所產(chǎn)生的成本,即尋租成本(rent-seeking cost)過高的話,則介入歸于失敗。主流經(jīng)濟學(xué)對這一理論的主要攻擊之一即在于此。第二,盡管政治體制與企業(yè)之間的關(guān)系構(gòu)成分析的中心,但是這一學(xué)派對于兩者之間的邏輯鏈條的解釋卻并不充分。首先,盡管約翰遜的早期研究涉及了企業(yè)的生產(chǎn)過程,但是這一視角并沒有在該學(xué)派的后續(xù)研究中受到重視。[vi]從這個意義上說,發(fā)展型國家論和新古典經(jīng)濟學(xué)同樣將企業(yè)的生產(chǎn)過程處理為黑箱。其次,一黨長期執(zhí)政或威權(quán)體制被認為是政府自主設(shè)計并執(zhí)行工業(yè)戰(zhàn)略的前提,但是勞工階層如何被統(tǒng)合進發(fā)展的過程,以及這種統(tǒng)合產(chǎn)生了何種影響卻沒有受到應(yīng)有的重視。[vii]

發(fā)展型國家論的貢獻在于以政治體制的穩(wěn)定性、相對獨立性和選擇性介入來解釋生產(chǎn)的擴張。但是,問題是發(fā)展型國家論對生產(chǎn)過程和勞工政治的忽視,不但導(dǎo)致這一理論無法解釋企業(yè)競爭力究竟是如何形成的,而且將勞工政治對政治體制的影響問題付之闕如。筆者認為,發(fā)展型國家論的研究者沒有對民主和生產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其內(nèi)在聯(lián)系給予重視,是產(chǎn)生上述問題的根本原因。

兩種民主和生產(chǎn)的兩個側(cè)面

相對于政治民主而言,政治科學(xué)家對經(jīng)濟民主的關(guān)注出現(xiàn)得較晚。達爾對經(jīng)濟民主的論述被重視這一問題的研究者廣泛引用,但是他對經(jīng)濟民主進行正面論述的專著遲至1985年才出版。[viii]實際上,經(jīng)濟民主問題長期以來一直沒有在政治學(xué)界獲得正式的認同。在意識形態(tài)的影響之外,經(jīng)濟民主概念的復(fù)雜性也與這一現(xiàn)象有關(guān)。

盡管存在立場的對立,但是研究者大多傾向于從兩個抽象程度不同的層次來界定經(jīng)濟民主。按照崔之元的分類,經(jīng)濟民主可以區(qū)分為宏觀和微觀兩種。所謂宏觀經(jīng)濟民主是指將政治民主的基本原則——人民主權(quán)——貫徹到經(jīng)濟領(lǐng)域,按照多數(shù)人民的利益來設(shè)計經(jīng)濟制度;所謂微觀經(jīng)濟民主是指在企業(yè)層面貫徹后福特主義的管理原則。[ix]這樣的區(qū)分涉及了經(jīng)濟民主的不同層次,是討論其內(nèi)涵的較好的切入點。盡管有必要對微觀經(jīng)濟民主的形態(tài)進行詳細分類,但是微觀經(jīng)濟民主在現(xiàn)實中的對應(yīng)物是明確存在的。然而,關(guān)于宏觀經(jīng)濟民主的對應(yīng)物則存在不同的認識。更為重要的是,這兩種經(jīng)濟民主的對應(yīng)物背后的經(jīng)濟邏輯的清晰程度是不同的。

如果將按照多數(shù)人民的利益來設(shè)計經(jīng)濟制度作為宏觀經(jīng)濟民主的主要內(nèi)涵,那么我們將面對無數(shù)的“經(jīng)濟民主”而很難找到宏觀經(jīng)濟民主的明確對應(yīng)物。原因很明顯,很難想像一個現(xiàn)代國家會宣稱其經(jīng)濟制度是按照少數(shù)人的利益來設(shè)計的。經(jīng)濟民主的懷疑論者將宏觀的經(jīng)濟民主稱為“放浪形骸的概念”與此不無關(guān)系。[x]

另外,這樣的定義背后存在兩個很強的假設(shè)。首先,按照多數(shù)人民的利益設(shè)計的經(jīng)濟制度必定有助于經(jīng)濟發(fā)展。其次,由于國有企業(yè)在現(xiàn)實當中往往被賦予“代表多數(shù)人民的利益”的地位,所以我們必須通過假設(shè)國有企業(yè)不但能切實地代表多數(shù)人民的利益,而且必然是高效的來為宏觀經(jīng)濟民主提供經(jīng)濟學(xué)意義上的支撐。在這里,支持經(jīng)濟民主的研究者之間潛在地存在認識上的對立。舉例來說,經(jīng)濟資源的集中化和經(jīng)濟組織的等級化是主張經(jīng)濟民主的研究者的兩個重要出發(fā)點。[xi]但是,集中地占有有限資源的主體既可能是壟斷性的民營企業(yè),也可能是壟斷性的國有企業(yè)。正是在這個意義上來說,經(jīng)濟民主的不足既可能由經(jīng)濟自由的過剩引起,也可能因經(jīng)濟自由的缺乏而出現(xiàn)。[xii]如后文所述,戰(zhàn)后日本的經(jīng)濟民主發(fā)端于對財閥企業(yè)壟斷的廢除。換言之,在日本,經(jīng)濟民主是以一般意義上的廢除壟斷為前提的。因此,宏觀經(jīng)濟民主和經(jīng)濟自由并不是兩個完全互相排斥的概念。進一步而言,當經(jīng)濟領(lǐng)域的人民主權(quán)主要通過處于壟斷地位的國有企業(yè)而表現(xiàn)出來時,如果國有企業(yè)不能通過在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)民主管理來發(fā)揮制度示范者的作用,則這樣的經(jīng)濟民主不但可能損害一般意義上的經(jīng)濟自由,而且未必能夠?qū)崿F(xiàn)其倡導(dǎo)者維護大多數(shù)人民的經(jīng)濟利益的初衷。[xiii]因此,如果我們主要從宏觀層面來把握經(jīng)濟民主的內(nèi)涵,那么意識形態(tài)之爭可能會主導(dǎo)這一研究領(lǐng)域并屏蔽更微觀的但卻更具可行性的選擇。

相對于宏觀經(jīng)濟民主的復(fù)雜性,微觀經(jīng)濟民主的所指是清楚的,它主要包括勞動者管理的企業(yè)和企業(yè)管理的民主化兩種形態(tài)。前者因前南斯拉夫的實踐而受到關(guān)注,但是也一直存在于西方國家。考慮到前者所面臨的理論難題和現(xiàn)實限制,企業(yè)管理的民主化可以被視為微觀經(jīng)濟民主的典型形態(tài)。[xiv] 產(chǎn)業(yè)民主一詞來自韋伯夫婦,可以理解為對企業(yè)內(nèi)部權(quán)力的過度集中或企業(yè)成員間的階層構(gòu)造的調(diào)整。[xv][xvi]在這個意義上來說,后福特主義因其民主化的管理實踐和出色的經(jīng)濟績效,而被視為產(chǎn)業(yè)民主的代表。

微觀經(jīng)濟民主的推行不但是宏觀經(jīng)濟民主發(fā)揮作用的前提之一,[xvii]而且正如后文所論及的那樣,產(chǎn)業(yè)民主背后的經(jīng)濟邏輯也更為清晰。基于這樣的認識,筆者將注意力集中于微觀經(jīng)濟民主,即日韓語境中的產(chǎn)業(yè)民主。

相對于經(jīng)濟民主的復(fù)雜性,生產(chǎn)的擴張的兩個側(cè)面的內(nèi)涵及其相互關(guān)系是非常明確的。生產(chǎn)的擴張——日韓中三國經(jīng)濟成長的直接表現(xiàn)和最大公約數(shù)——可以區(qū)分為生產(chǎn)的量的擴張和生產(chǎn)的質(zhì)的擴張。前者指產(chǎn)品數(shù)量或生產(chǎn)能力的增長,后者指產(chǎn)品質(zhì)量或技術(shù)能力的提高。[xviii]

在對民主和生產(chǎn)擴張的兩重性分別進行上述分解之后,我們可以發(fā)現(xiàn)關(guān)于日韓的政治體制和經(jīng)濟成長的討論,主要集中于政治民主和生產(chǎn)的量的擴張的關(guān)系方面。在這樣的視角之下,相對穩(wěn)定的政治體制與生產(chǎn)的量的擴張的關(guān)系是非常明確的:前者不但為后者提供了穩(wěn)定的國內(nèi)市場,并且在美國的支持下為后者開拓國際市場創(chuàng)造了條件。但是,這樣的視角不能解釋為什么日韓的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力可以持續(xù)上升。按照經(jīng)濟學(xué)的基本原理,勞動者和管理者之間在生產(chǎn)過程中的信息不對稱問題難以根除。具體來說,盡管管理者可以監(jiān)督勞動者是否在進行生產(chǎn),但是卻很難完全監(jiān)督勞動者在多大程度上致力于產(chǎn)品質(zhì)量的提高,而這一問題難以通過勞動契約的形式得以解決。

需要注意的是,生產(chǎn)的量的擴張當然可以通過“干中學(xué)(learning by doing)”來推動勞動者的技能上升以及生產(chǎn)的質(zhì)的擴張。但是,一般意義上的干中學(xué)發(fā)生在所有趕超型國家之中,因此這一變量無法完全解釋日韓的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力的提升幅度為什么大大超過了其他趕超型國家。

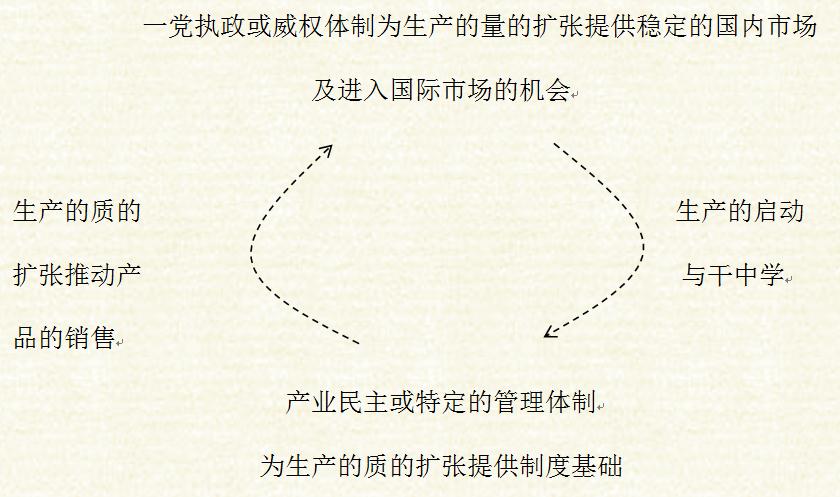

筆者認為,問題的關(guān)鍵是將政治體制和經(jīng)濟成長的關(guān)系進行細分:民主的政治側(cè)面和生產(chǎn)的量的擴張之間的關(guān)系僅是日韓奇跡的表層結(jié)構(gòu),而被忽視的產(chǎn)業(yè)民主和生產(chǎn)的兩種擴張之間的關(guān)系則構(gòu)成了日韓奇跡的深層結(jié)構(gòu)。這里所說的表層結(jié)構(gòu)和深層結(jié)構(gòu)的關(guān)系可以歸納為下圖。

圖1 民主與生產(chǎn):日韓奇跡的表層和深層

為了更好地揭示日韓奇跡的深層結(jié)構(gòu),我們從日韓在一個和本文主題密切相關(guān)的世界競賽上的表現(xiàn)入手,為分析日韓在產(chǎn)業(yè)民主與生產(chǎn)的擴張方面的不同選擇及其影響進行鋪墊。

一個不為人知的世界競賽

世界技能競賽(World Skills Competition)發(fā)起于1950年,基本上每兩年舉辦一次,成員國包括世界上的主要國家。技能競賽與一般的體育賽事有諸多不同。參賽選手主要是22歲以下的青年工人或技師(參加團隊競賽或電子技術(shù)競賽者的年齡可以放寬至25歲);曾經(jīng)參加過競賽的選手不能繼續(xù)參賽;每國在一個項目上只能派一位或一組選手參加;競賽的項目既涉及電子技術(shù)、機械制圖、機械組裝、金屬加工、模具制造、焊接、印刷、汽車鈑金、汽車噴漆、汽車組裝、石材加工、管道鋪設(shè)、家具制造、磚瓦鋪設(shè)和貴金屬加工等制造業(yè)中的基礎(chǔ)技能,也包括網(wǎng)頁設(shè)計、信息網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、美容、縫紉、造園、面包烘烤、護理和廣告設(shè)計等服務(wù)業(yè)所需的技能;一些競賽的時間有時長達二十小時,分幾天進行。下表是對東亞各經(jīng)濟體參賽之后歷屆競賽中獎牌數(shù)前三名的國家和地區(qū)的統(tǒng)計。

表1 東亞經(jīng)濟體在世界技能競賽中的表現(xiàn)

|

1962 |

日本 愛爾蘭 西德 |

1975 |

瑞士 韓國 日本 |

1993 |

中華臺北 韓國 德國/日本 |

|

1963 |

日本 英國 葡萄牙 |

1977 |

韓國 西德 日本 |

1995 |

韓國 中華臺北 日本 |

|

1964 |

英國 日本 西班牙 |

1978 |

韓國 瑞士 奧地利 |

1997 |

韓國 中華臺北 瑞士 |

|

1966 |

日本 荷蘭 英國 |

1979 |

韓國 日本 瑞士 |

1999 |

中華臺北 韓國 日本 |

|

1967 |

西班牙 日本 西德 |

1981 |

韓國 日本 瑞士 |

2001 |

韓國 德國 日本 |

|

1968 |

瑞士 日本 韓國 |

1983 |

韓國 中華臺北 奧地利/日本 |

2003 |

韓國 瑞士 日本 |

|

1969 |

日本 瑞士 西德 |

1985 |

韓國 日本 中華臺北 |

2005 |

日本 瑞士 意大利 |

|

1970 |

日本 西德 韓國 |

1988 |

韓國 日本 中華臺北 |

2007 |

日本 韓國 法國 |

|

1971 |

日本 西班牙 瑞士 |

1989 |

韓國 中華臺北 奧地利 |

2009 |

韓國 瑞士 日本 |

|

1973 |

西德 韓國 日本/瑞士 |

1991 |

韓國 中華臺北 奧地利 |

2011 |

|

上表的特點很明顯。首先,各種體育競賽的有力競爭者美國、俄羅斯在世界技能競賽中表現(xiàn)不佳。其次,日本在整個六十年代占有主導(dǎo)地位,并在其后的競賽中保持前三名的地位;類似地,韓國從70年代后期開始占有優(yōu)勢。

無疑,上表并不能完全反映各國勞動者技能的實際水平。首先,和體育競賽一樣,技能競賽中也可能存在“錦標主義”。重視這一賽事的國家更可能投入大量資源對選手進行培訓(xùn)以取得優(yōu)異的成績。其次,技能競賽的競賽項目多就一位勞動者的單一技能進行考核,而員工之間的協(xié)作以及員工是否擁有多項技能是決定產(chǎn)品質(zhì)量的重要變量。用勞動經(jīng)濟學(xué)的術(shù)語來表達,前者接近標準化技能,而后者則接近企業(yè)特殊的技能(firm-specific skill)。

就第一個問題而言,盡管競賽成績不能全面地反映一個國家勞動者技能的真實水平,但是這一競賽的成績最少與一個國家對勞動者技能的重視程度有關(guān)。就第二個問題而言,為了更全面地把握日韓勞動者的技能水平,我們可以參考美國權(quán)威機構(gòu)對在美國銷售的耐用消費品所進行的質(zhì)量評級。[xix]在這些產(chǎn)品之中,汽車的復(fù)雜程度最高,因而J. D. Power等機構(gòu)所進行的汽車質(zhì)量評級,可以作為比較全面地反映勞動者的各種技能和企業(yè)管理水平的代理變量。因為篇幅關(guān)系,我們不能在這里詳細地引用這些數(shù)據(jù),但是這些評價機構(gòu)給出的評分所傳達的信息是清楚的:日本的汽車質(zhì)量一直在持續(xù)上升,部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)成為美國汽車市場中的質(zhì)量標桿;韓國的汽車質(zhì)量則從90年代后期開始表現(xiàn)出上升勢頭。

產(chǎn)業(yè)民主與生產(chǎn)的擴張:日韓的選擇

將上述直接的和間接的數(shù)據(jù)綜合到一起,我們可以得出以下初步結(jié)論。日本勞動者的標準化技能和企業(yè)特殊的技能基本上實現(xiàn)了同步提高;韓國勞動者的標準化技能的提高大體上始于70年代,而其企業(yè)特殊的技能的提高則在90年代后期表現(xiàn)得更為明顯。很明顯,兩國勞動者的技能形成路徑及其政治環(huán)境是不同的,這樣的不同展示了中國在同一問題上的兩個潛在的選擇方向。

日本勞動者的技能,特別是企業(yè)特殊的技能的形成與產(chǎn)業(yè)民主之間存在明確的聯(lián)系已經(jīng)成為學(xué)界的共識。[xx]美國占領(lǐng)軍在日本戰(zhàn)敗后所進行的經(jīng)濟改革中的一項重要內(nèi)容是承認勞動者的結(jié)社權(quán)、集體交涉權(quán)和罷工權(quán)。這一改革從根本上確立了勞動者的政治地位。但是,產(chǎn)業(yè)民主在日本的出現(xiàn)有著更深刻的社會和經(jīng)濟基礎(chǔ)。在戰(zhàn)后改革過程中,構(gòu)成軍國主義經(jīng)濟基礎(chǔ)的財閥集團被解散,與舊的政治體制有關(guān)的、主要來自于財閥家族的大量企業(yè)管理者被從企業(yè)中驅(qū)逐出去。取代這些舊式管理者的是一批接受過高等教育的、主要來自于平民階層的新型管理者。這些管理者從低級管理職位起步,與普通勞動者長期共事,因而對后者的處境抱有同情心。[xxi]這些管理者對于企業(yè)所有權(quán)及產(chǎn)業(yè)民主問題的認識典型地反映在由這些管理者所組成的經(jīng)濟同友會的代表理事大塚萬丈發(fā)表于1947年的《企業(yè)民主化試案》之中。

大塚萬丈認為,“簡單地說,經(jīng)濟民主化的目的在于,使與企業(yè)運營有直接和間接關(guān)系的所有人,無一例外地參與企業(yè)的管理,并將其意志反映在管理之中。換言之,一國產(chǎn)業(yè)的運營應(yīng)該基于所有相關(guān)者的共識和創(chuàng)意進行,而且這種管理只能通過相關(guān)者的責(zé)任感與合作精神來完成。在這個意義上說,經(jīng)濟民主化必須通過提高勞動大眾的地位來實現(xiàn)”。

在制度設(shè)計方面,大塚萬丈的主張有三個要點。第一,由所有者、管理者和勞動者構(gòu)成的企業(yè)總會為企業(yè)最高決策機構(gòu);第二,所有者、管理者和勞動者共同對企業(yè)利潤的分配擁有權(quán)利,勞動者的工資必須能夠保證“最低生活標準”;第三,企業(yè)既不是公有的,也不是私有的,而應(yīng)該是“事實上的共同所有”。

如果說上述原則所體現(xiàn)的是大塚萬丈等人的理想的話,那么這種理想則是建立在以下認識之上的:勞動者提供的勞動、管理者提供的管理和股東提供的資本對企業(yè)而言都是必不可少的,在這個意義上說,股東不應(yīng)是企業(yè)的唯一主人。盡管大塚萬丈的方案沒有成為經(jīng)濟同友會的正式?jīng)Q議,但是這一方案極大地提高了社會對勞資妥協(xié)的重要性的認識,推動了社會各界對產(chǎn)業(yè)民主的正當性和必要性形成共識。這樣的影響反映在《企業(yè)民主化試案》和經(jīng)濟同友會于1956年發(fā)表的正式?jīng)Q議之間的內(nèi)在聯(lián)系之中。后者的要點如下。第一,管理者應(yīng)該認識到“企業(yè)的公器性”,通過與社會的協(xié)調(diào)來實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展。第二,企業(yè)的利潤應(yīng)該在資本家、管理者和工人之間進行公平的分配。第三,管理者不僅是接受資本家的委托對其資本進行運營,而且是接受包括資本家在內(nèi)的全社會的委托進行管理。很明顯,盡管這一決議淡化了《企業(yè)民主化試案》的激進色彩,但是仍然體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)民主的精神。[xxii]

在產(chǎn)業(yè)民主為社會各界廣泛接受并成為主流的意識形態(tài),終身雇傭也得到保障的情況之下,日本勞動者積極地投身于質(zhì)量小組(QC)等活動,致力于企業(yè)特殊的技能的形成并發(fā)展為具有多種技能的多能工,而日本的工會也開始通過介入企業(yè)管理,提高企業(yè)業(yè)績的途徑來提高勞動者的收益。[xxiii]需要注意的是,企業(yè)特殊的技能具有明顯的資產(chǎn)專用性,只有在勞動者進行長期的投資的情況下才能形成。勞動者一旦被企業(yè)解雇,這樣的技能將失去價值。因此,長期穩(wěn)定的雇傭形態(tài)是企業(yè)特殊技能得以形成的必要條件之一。典型的日本企業(yè)中產(chǎn)業(yè)民主的存在是廣泛的,勞動者對生產(chǎn)過程的直接控制是其中最為著名的例子:現(xiàn)場勞動者在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷的時候擁有將整條生產(chǎn)線停下來的權(quán)力,而這樣的權(quán)力在強調(diào)管理者權(quán)威的美國企業(yè)中是不可想象的。類似地,由于企業(yè)管理者不但大多從企業(yè)內(nèi)部晉升,不像美國企業(yè)那樣大量地來自于企業(yè)外部的“職業(yè)管理人”市場,而且這些管理者在晉升到中級管理職位之前一般都是企業(yè)工會的成員,典型的日本企業(yè)之中的藍領(lǐng)和管理階層之間的身份差別,以及兩者之間的工資差距,都遠遠小于典型的美國企業(yè)。與此相對應(yīng),產(chǎn)業(yè)民主所產(chǎn)生的效益也是巨大的,勞動者通過發(fā)展企業(yè)特殊的技能,并進行團隊合作,來降低模具轉(zhuǎn)換的時間,是最為典型的例子:通過現(xiàn)場勞動者的合作,模具轉(zhuǎn)換所需要的時間降低了幾十倍。[xxiv]

與日本相比,韓國的產(chǎn)業(yè)民主與生產(chǎn)的兩種擴張之間的關(guān)系呈現(xiàn)出更為復(fù)雜的形態(tài)。在經(jīng)濟發(fā)展初期,韓國工人運動面臨著多重困難。首先,韓國企業(yè)中所有與管理的分離進行得不徹底,大量企業(yè)以家族企業(yè)的形態(tài)(owner management)存在,家父長制等封建傳統(tǒng)抑制了勞工權(quán)利意識的覺醒。其次,朝鮮戰(zhàn)爭導(dǎo)致左翼思潮被嚴格控制。第三,政府與壟斷資本的結(jié)盟使政府的政策主要反映后者的利益。1961年軍政府解散原有的工會,建立官方工會,后者主要貫徹政府的意圖。1963年軍政府修訂工會法,正式實行抑制工會發(fā)展和推動出口導(dǎo)向的發(fā)展戰(zhàn)略。1971年,軍政府直接取消了勞工的集體交涉權(quán)和罷工權(quán)。換言之,在資源有限的情況下,壟斷資本和政府同時剝奪了一般資本的經(jīng)濟自由和勞動者的經(jīng)濟民主。在勞動市場的供求關(guān)系壓力之下,韓國工人的罷工次數(shù)不多,罷工的目的主要是爭取最低限度的尊嚴,而不是提高工資或改善工作條件。[xxv]

勞動市場在70年代末至80年代初逼近轉(zhuǎn)換點,工人階級開始形成。[xxvi]隨著主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)從紡織和服裝向重化學(xué)工業(yè)過渡,職工技能的重要性上升。但是在政府的發(fā)展導(dǎo)向之下,企業(yè)戰(zhàn)略的重點是發(fā)現(xiàn)新市場并籌集資金進入,對穩(wěn)定勞動者隊伍,在企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)其技能不感興趣。[xxvii]企業(yè)仍然主要通過權(quán)威主義的管理原則來維持勞動紀律,并通過外部勞動市場獲得熟練工人,[xxviii]這樣的制度安排導(dǎo)致很高的藍領(lǐng)流動率。在70年代,韓國制造業(yè)工人的月平均流失率為5.16%,而同一時期日本的相應(yīng)數(shù)據(jù)則為1.78%。[xxix]在80年代初期,韓國企業(yè)每年要替換大約三分之二的勞動力。[xxx]

在這一時期,政府積極通過發(fā)展職業(yè)教育來促進勞動者基本技能的形成,推動大企業(yè)的發(fā)展。[xxxi]在企業(yè)不重視內(nèi)部培訓(xùn)的情況下,韓國在強調(diào)個人單項技能的世界技能競賽上的表現(xiàn),在一定程度上可以歸因于政府對企業(yè)功能的替代。[xxxii]

1987年的民主化運動之后,勞動者獲得組織工會的權(quán)利,長期受到抑制的勞資矛盾開始表面化。為解決這一問題,韓國企業(yè)試圖增加企業(yè)管理中的民主成分并提高產(chǎn)品質(zhì)量。這樣的努力典型地體現(xiàn)在韓國汽車企業(yè)引進“精益生產(chǎn)方式(lean production system or Toyota production system)”的過程之中。

現(xiàn)代汽車自1975年開始生產(chǎn)自有品牌汽車。從1975年到1987年,現(xiàn)代汽車以少品種、大批量生產(chǎn)來實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),勞動分工高度細化,具有準軍隊特征的現(xiàn)場管理團隊控制了生產(chǎn)過程,體罰甚至被作為一種管理手段。這樣的管理方式在1987年之后難以維持。首先,勞動者在獲得組建工會的權(quán)利之后,罷工頻發(fā)。其次,長期的專制主義管理方式和勞動者技能的單一化,導(dǎo)致復(fù)雜產(chǎn)品的質(zhì)量難以得到保證。1980年代后期開始向美國出口的汽車,被發(fā)現(xiàn)存在大量質(zhì)量問題,出口量從1988年的33萬臺下降到1991年的11萬臺。為解決上述問題,資方被迫廢除白領(lǐng)和藍領(lǐng)的身份差別、推動員工向多能工的方向發(fā)展、獎勵員工的合理化提案、推廣現(xiàn)場質(zhì)量管理活動。但是,除身份差別的廢除之外,上述努力之中的大部分都由于資方對勞動者的不信任和工會的工聯(lián)主義傾向,而沒有取得明顯的成果。[xxxiii]在這種情況下,現(xiàn)代汽車被迫調(diào)整戰(zhàn)略,用強化設(shè)備投資的方法來代替對現(xiàn)場工人的依賴。[xxxiv][xxxv]

當福特主義遇到發(fā)展型國家:日韓道路的解讀

從產(chǎn)業(yè)民主的角度來看,日韓的實踐在趨勢上存在共同點:典型的日本企業(yè)從戰(zhàn)后初期開始一直推行產(chǎn)業(yè)民主,[xxxvi]而韓國則在經(jīng)濟發(fā)展進入以重化學(xué)工業(yè)為主的階段之后逐漸引入產(chǎn)業(yè)民主的要素。同時,日韓道路的差異也是明顯的:產(chǎn)業(yè)民主在兩國的啟動時間、實施范圍和效果都是不同的。更為重要的是,兩國在產(chǎn)業(yè)民主問題上的不同選擇建立在不同的政治背景之下并具有不同的政治影響。

筆者認為,日韓差異的實質(zhì)是福特主義的管理原則在發(fā)展型國家的不同變形,前者是在受國家間接支持的微觀法團主義(micro corporatism)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的對福特主義的超越,即所謂后福特主義(post Fordism),而后者則是借助國家的介入來強化福特主義的基本原則。

將日本企業(yè)的實踐視為后福特主義和產(chǎn)業(yè)民主的典型,是建立在堅實的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)之上的。關(guān)于日美企業(yè),即福特主義和后福特主義的比較的主流研究表明,兩者之間的本質(zhì)差別在于,典型的美國企業(yè)(福特主義)的管理,主要是通過管理者和被管理者之間的垂直的信息傳遞來完成的,在這樣的管理體系之中,分工高度細化,勞動的構(gòu)想與實施完全分離,橫向的、即員工之間的信息交換受到極大的抑制。相反,典型的日本企業(yè)(后福特主義)的管理則主要是通過現(xiàn)場作業(yè)者之間、班組之間、車間之間和部門之間的橫向的信息交換來發(fā)揮作用。[xxxvii] 后者不但和前者共同在理論上構(gòu)成企業(yè)管理的復(fù)數(shù)的最優(yōu)選擇,而且在實踐中將企業(yè)內(nèi)部權(quán)力的過度集中和企業(yè)成員間的階層構(gòu)造相對化了。也正是在這樣的過程之中,典型的日本企業(yè)的管理原則才具備了產(chǎn)業(yè)民主的色彩。[xxxviii]

值得注意的是,如果說這樣的實踐可以歸納為微觀法團主義的話,那么這種法團主義的形成則受到了國家的間接支持。具體來說,穩(wěn)定而長期的雇傭形態(tài)是勞動者形成企業(yè)特殊的技能并積極投入生產(chǎn)過程的制度基礎(chǔ),這樣的制度基礎(chǔ)受到了法律的間接支持,而推動這樣的支持出現(xiàn)的則是國家對發(fā)展目標的理解。[xxxix]類似地,韓國政府不但在發(fā)展初期通過抑制勞動運動為企業(yè)推行福特主義的管理方法提供了條件,而且在工業(yè)化進入重化學(xué)工業(yè)階段之后通過提供技能教育推動了工業(yè)轉(zhuǎn)型。另外,政府主導(dǎo)的融資體系也是韓國企業(yè)以大量進行設(shè)備投資的方式代替勞工的必要條件。

因此,日韓的發(fā)展型國家以不同的形式直接或間接地影響了兩國產(chǎn)業(yè)民主的形態(tài)。需要注意的是,發(fā)展型國家對產(chǎn)業(yè)民主的影響是長期而深遠的。在日本,國家對產(chǎn)業(yè)民主的影響是間接的。因此在經(jīng)濟發(fā)展遇到困難時,與雇傭制度有關(guān)的安排有可能松動。這一點在和實行制度化的、有明確法律依據(jù)的法團主義的德國的比較之中表現(xiàn)得非常明顯。[xl]

在討論日韓勞工政策的時候存在一個無法回避的充滿挑戰(zhàn)性的問題:韓國企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展的初期基本沒有導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)民主的要素,但是韓國仍然實現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)展,用本文引用的資料來說,在這樣的管理體制之下韓國甚至在世界技能競賽中連續(xù)地取得了優(yōu)異的成績。面對這樣的問題,需要強調(diào)的是韓國企業(yè)能夠采取上述管理模式的主要原因在于韓國發(fā)展型國家對資方長期偏袒,而這樣的長期偏袒在推動了經(jīng)濟規(guī)模擴張的同時,也引發(fā)了至今難以消除的勞資沖突。對勞工的長期排斥導(dǎo)致90年代末期之前沒有政黨謀求代表工人的利益。[xli]這樣的環(huán)境與韓國工人傾向于在政治體制之外采取激烈的抗爭行為并對資方的管理方式改進表現(xiàn)出不合作的態(tài)度不無關(guān)系。韓國的典型企業(yè)即使在今天也幾乎每年都要面對大規(guī)模的罷工,而韓國的工會明顯地表現(xiàn)出更加關(guān)注提高工資和改善工作條件而不重視提高生產(chǎn)效率的工聯(lián)主義傾向。

與上述問題有關(guān),作為產(chǎn)業(yè)民主的基礎(chǔ)性制度安排的工會的存在有功能性的和價值性的原因。工會存在的功能性原因是指在和諧的勞資關(guān)系之下工會可能發(fā)揮提高企業(yè)生產(chǎn)效率的作用;而工會存在的價值性原因是指工會的存在可以與功利性的理由無涉,而與勞動者不可剝奪的基本權(quán)利有關(guān)。類似地,工會的作用也可以分為功能性的、即發(fā)揮提高企業(yè)效率的作用,和價值性的、即體現(xiàn)勞動者基本權(quán)利的作用。研究者往往將前者視為實行經(jīng)濟民主的主要依據(jù),而忽視了后者。日韓經(jīng)驗的要點之一或許在于從兩個不同的方向告訴我們工會的兩種存在理由或工會的兩種作用是不可分割的:在產(chǎn)業(yè)關(guān)系形成的初期,勞動者的基本權(quán)利能否得到承認對于勞資關(guān)系的長期走向和社會的穩(wěn)定具有重要影響;換言之,關(guān)于產(chǎn)業(yè)民主的基礎(chǔ)性的制度安排的演進具有連續(xù)性,產(chǎn)業(yè)關(guān)系形成的初期出現(xiàn)的勞資關(guān)系在相當長的時間里可能是不可逆的。

結(jié)論

在將產(chǎn)業(yè)民主與生產(chǎn)的質(zhì)的擴張的關(guān)系納入視野之后,日韓的經(jīng)驗對中國的啟示開始全面浮現(xiàn)出來。一方面,日韓政治體制的相對穩(wěn)定,確實通過為經(jīng)濟成長提供外部環(huán)境而促進了生產(chǎn)在量上的擴張。但是,日韓經(jīng)驗中被忽視的部分是政治體制的穩(wěn)定并不能直接引起生產(chǎn)在質(zhì)上的擴張,而日韓兩國為實現(xiàn)生產(chǎn)的質(zhì)的擴張而設(shè)計的制度安排是不同的。進一步地,這樣的制度安排有著不同的政治背景和不同的長期影響。日本企業(yè)主要在國家的間接保證下,通過推行產(chǎn)業(yè)民主來提高勞動者的技能,進而保證生產(chǎn)在質(zhì)上的擴張。韓國企業(yè)在早期主要在國家直接介入下,試圖通過發(fā)展專制主義的管理體制來達到同樣的目的,90年代之后則被迫引進產(chǎn)業(yè)民主要素,在這樣的努力沒有取得預(yù)期成果之后,韓國企業(yè)試圖以強化設(shè)備投資的方式替代勞動。如果說日本企業(yè)的選擇的代價主要是在雇傭方面部分失去靈活性的話,那么韓國企業(yè)選擇的代價則既包括延續(xù)至今的對立勞資關(guān)系,也包括產(chǎn)品質(zhì)量提升速度方面的損失。

關(guān)于政治民主的討論固然重要,但是考慮到中國在可以預(yù)計的將來仍將以制造業(yè)立國這一事實,主動而有序地推動企業(yè)層面的產(chǎn)業(yè)民主應(yīng)該成為提高勞動者技能、推動生產(chǎn)的質(zhì)的擴張的戰(zhàn)略選擇。

與日韓相比,中國在處理產(chǎn)業(yè)民主問題時所面臨的特殊情況是制造業(yè)的部分產(chǎn)業(yè)正在面臨脫技能化(deskilling)的問題。也就是說,技術(shù)變化使得部分產(chǎn)業(yè)所需的技能在向標準化的方向轉(zhuǎn)化。因此,韓國企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展的早期階段所采取的專制主義的管理方法似乎對中國企業(yè)具有一定的參考價值。實際上,韓國企業(yè)早期的做法正在部分中國企業(yè)中重現(xiàn)。但是,這樣的傾向未必有利于中國的長遠發(fā)展和穩(wěn)定。首先,正如上節(jié)的討論所表明的那樣,勞資關(guān)系形成初期的制度安排對勞資關(guān)系和政治結(jié)構(gòu)的長期走向具有重要影響,而這樣的影響在經(jīng)濟發(fā)展進入以重化學(xué)工業(yè)為主的階段之后可能是難以逆轉(zhuǎn)的。其次,姑且不論脫技能化的問題對于不同產(chǎn)業(yè)的影響各不相同,即便在明顯地經(jīng)歷脫技能化的產(chǎn)業(yè)之中也存在著一些需要復(fù)數(shù)技能和企業(yè)特殊技能的崗位,而這樣的崗位對于這些制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級具有關(guān)鍵意義。在這個意義上說,在這些崗位引入產(chǎn)業(yè)民主的要素有助于企業(yè)競爭力的提升。因此,如果說現(xiàn)階段缺乏全面地推動產(chǎn)業(yè)民主的條件,那么在這些關(guān)鍵崗位率先導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)民主的原則可能是一個現(xiàn)實而穩(wěn)妥的選擇。

在成功地舉辦了奧運、世博、亞運并決定舉辦世界大學(xué)生運動會和世界青年運動會之后,中國在2010年成為了世界技能競賽組織的成員國。倫敦將在召開2012年奧運會之前的2011年迎來第四十一屆世界技能競賽。我們不知道中國是否將參加這屆競賽,我們也不知道如果中國參加的話成績會如何,我們同樣不知道如果中國參加這屆競賽并取得優(yōu)異成績的話,這樣的成績是否能夠代表我國勞動者技能的真實水平。但是我們知道對于一個以制造業(yè)立國的大國來說,工業(yè)技能方面的錦標主義比體育競賽中的錦標主義更有意義。原因很簡單,參加并且在世界技能競賽中取得優(yōu)異成績,將有助于全社會重新審視普通勞動者在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。

u 宋磊,北京大學(xué)政府管理學(xué)院副教授;孫曉東,中國政法大學(xué)政治與公共管理學(xué)院副教授。尹保云、金安平、黃琪軒、包鋼升和本刊的兩位編輯從地域研究、研究方法和經(jīng)濟民主的政治背景等角度對本文的初稿提出了有益的批評。

[i] 關(guān)于中國的發(fā)展型國家特征,參見Mark, Beeson, “Developmental States in East Asia: A Comparison of Japanese and Chinese Experiences”, 33(2) Asian Perspectives 5-39 (2009)。

[ii] Gerschenkron, Alexander, Economic backwardness in historical perspective, Belknap Press of Harvard University Press, 1962, chapter 1.

[iii] Chalmers, Johnson, MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, 1982.

[iv] 關(guān)于發(fā)展型國家論的后續(xù)發(fā)展,參見Alice Amsden, Asia’s Next Giant, Oxford University Press, 1989; Robert Wade, Governing the Market, Princeton University Press, 1990; Ha-Joon Chang, The Political Economy of Industrial Policy, Palgrave Macmillan, 1994。

[v] 關(guān)于發(fā)展型論的理論結(jié)構(gòu)和發(fā)展型國家的核心特征,參見Ziya Onis, The logic of Developmental State, 24(1) Comparative Politics 109-126 (1991) 。

[vi] 約翰遜對企業(yè)生產(chǎn)活動的關(guān)注主要體現(xiàn)在其對產(chǎn)業(yè)合理化問題的討論之中,參見Chalmers, Johnson, MITI and the Japanese Miracle,supra note 3, p.26-28。

[vii] 戴約對這一問題的關(guān)注是該學(xué)派內(nèi)部少有的例外。但是,他的研究主要集中于工業(yè)化過程中勞工政策的變化,沒有深入分析勞工政策與生產(chǎn)過程的關(guān)系。參見Frederic. Deyo, ed. The Political Economy of the New Asian Industrialism, Cornell University Press, 1987。在發(fā)展型國家論之外,勞動過程理論與本文的主題密切相關(guān),但是這一領(lǐng)域的代表性學(xué)者如布雷弗曼和布若威,所關(guān)注的主要是發(fā)達資本主義國家的勞工如何被納入資本主義的生產(chǎn)體系,而東亞地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展與勞工階級的形成大體同步。

[viii] See Robert H. Dahl, A Preface to Economic Democracy, University of California Press, 1985.

[ix] 參見崔之元:《經(jīng)濟民主的兩層含義》,載《中國與世界》1997年第4期。類似地,薩托利認為經(jīng)濟民主存在兩個定義。第一個定義之下的經(jīng)濟民主的政策目標是重新分配財富,使經(jīng)濟機會和經(jīng)濟狀況實現(xiàn)平等化;經(jīng)濟民主也可以在產(chǎn)業(yè)民主的意義上使用,這時它較少指財富或分配的平等,而是更多地指勞動者對生產(chǎn)過程的控制。參見薩托利:《民主新論》,馮克利等譯,上海人民出版社2008年版,第22頁。

[x] 參見薩托利:《民主新論》,同上注,第22頁。

[xi] 參見顧昕:《譯者后記》,載達爾:《民主理論的前言(擴充版)》,顧昕譯,東方出版社2009年版,第167頁。

[xii] 參見秦暉:《相克亦相生》,載劉軍寧等著《經(jīng)濟自由與經(jīng)濟民主》,三聯(lián)書店1997年版。

[xiii] 關(guān)于從經(jīng)濟民主的角度對市場經(jīng)濟和前蘇聯(lián)的計劃經(jīng)濟體制所進行的批判,參見錫克:《爭取人道的經(jīng)濟民主》,高鈷等譯,華夏出版社1989年版,第341-342頁。

[xiv] 關(guān)于勞動者管理的企業(yè)的經(jīng)濟邏輯的全面綜述,參見Kalmi Panu, “The Study of Co-operatives in Modern Economics: A Methodological Essay”, 351 Helsinki School of Economics Working Paper (2003)。

[xv] 關(guān)于從企業(yè)內(nèi)部權(quán)利的形態(tài)和企業(yè)內(nèi)部組織的階層性對產(chǎn)業(yè)民主進行的定義,參見 IDE International Research Group, “Industrial Democracy in Europe: Differences and Similarities Across Countries and Hierarchies”, 2(2) Organization Studies 113-129 (1981) 。本文從這一角度把握產(chǎn)業(yè)民主的原因之一在于這樣的定義與達爾對經(jīng)濟民主的必要性的認識有內(nèi)在的關(guān)聯(lián)。關(guān)于后者,參見顧昕:《譯者后記》,同前注11。。

[xvi] 關(guān)于經(jīng)濟民主或產(chǎn)業(yè)民主在實踐中的演變,參見Steven Deutsch, “A Researcher’s Guide to Worker Participation, Labor and Economic and Industry Democracy”, 26(4) Economic and Industrial Democracy 645-656 (2005)。

[xvii] 兩種形式的經(jīng)濟民主之間的關(guān)系,在傾向于從宏觀角度把握經(jīng)濟民主的研究者的分析中也體現(xiàn)得非常明顯,參見施韋卡特:《超越資本主義》,宋萌榮譯,社會科學(xué)文獻出版社2006年版。

[xviii] 生產(chǎn)的量的和質(zhì)的擴張與生產(chǎn)能力和技術(shù)能力的提高密切相關(guān),但并非完全重合。考慮到本文的主題,在此不對兩組概念的差別進行詳細的分析。關(guān)于生產(chǎn)能力和技術(shù)能力的定義及其相互關(guān)系,參見Sanjaya Lall, “Technological Capacities and Industrialization”, 20(2) World Development 165-186。

[xix] 關(guān)注美國市場的原因在于長期以來該市場對外國產(chǎn)品而言不但是最大的單一市場,而且進入壁壘較低,因此外國企業(yè)在這一市場所進行的競爭也最為激烈。

[xx] 參見拉佐尼克:《車間的競爭優(yōu)勢》,徐華等譯,中國人民大學(xué)出版社2007年版,第302-322頁。

[xxi] 參見道爾:《企業(yè)為誰而在》,宋磊譯,北京大學(xué)出版社2009年版,第193-194頁,第242頁。

[xxii] 武田晴人、『日本人の経済思想』、巖波書店、1999。

[xxiii] 日本經(jīng)濟新聞社于1981年對100家主要上市企業(yè)的社長就“企業(yè)歸誰所有”進行了調(diào)查。結(jié)果顯示,認為企業(yè)歸股東所有的為18%,認為企業(yè)歸股東和從業(yè)員共同所有的為64%,參見《日本經(jīng)濟事典》,P.767。同一家報紙在1990年對百名日本代表性企業(yè)的科長所進行的類似調(diào)查反映了同樣的傾向。這一調(diào)查中的兩個問題是“企業(yè)應(yīng)該歸誰所有”以及“現(xiàn)實中企業(yè)歸誰所有”。對問題的回答可以是復(fù)數(shù)的。在這一調(diào)查中回答企業(yè)應(yīng)該歸股東、員工和社會所有的比例分別是67%、80%和70%,而認為現(xiàn)實中企業(yè)歸三者所有的比例分別為59%、77%和23%,參見伊丹敬之:「株式會社と従業(yè)員主権」、伊丹敬之ほか編著『日本の企業(yè)システム』第1巻,有斐閣,1993。

[xxiv] 大野耐一、『トヨタ生産方式』、ダイヤモンド社、1978、第71頁。

[xxv] 參見具海根:《韓國工人》,梁光嚴等譯,社會科學(xué)文獻出版社2004年版,第21頁。

[xxvi] 同上注,第21-22頁,第72頁。

[xxvii] 同上注,,第24頁。

[xxviii] Chang-Hee Lee, “New Unionism and the Transformation of the Korean Industrial Relations System”, 19(2) Economic and Industrial Democracy 347-373 (1998).

[xxix] Id., p.360.

[xxx] 具海根:《韓國工人》,同前注25,第71頁。

[xxxi] Frederic. Deyo, ed. The Political Economy of the New Asian Industrialism, supra note 7, p.190-192.

[xxxii] 在經(jīng)濟發(fā)展的過程中韓國工人的教育水平不斷提高。用國際水平來衡量,韓國工人的基礎(chǔ)教育水平很高,參見具海根:《韓國工人》,同前注25,第58頁。

[xxxiii] 資方對勞動者的不信任典型地體現(xiàn)在由誰來進行質(zhì)量檢測的問題上。在精益生產(chǎn)方式的起源地豐田,產(chǎn)品質(zhì)量更多地由現(xiàn)場工人控制,專業(yè)化的質(zhì)量檢測人員的數(shù)量較少。但是現(xiàn)代汽車在質(zhì)量管理方面沒有采取豐田的做法,而是試圖通過大量增加質(zhì)量檢測人員來控制產(chǎn)品質(zhì)量。工人同樣對資方試圖采取的管理方法采取不信任的態(tài)度。比如,崗位輪換是促進工人向多能工方向發(fā)展的關(guān)鍵之一,但是工人因為懷疑這樣的安排將導(dǎo)致勞動強度的提高而采取不合作的態(tài)度。關(guān)于現(xiàn)代汽車在導(dǎo)入精益生產(chǎn)方式的過程中所遇到的問題,參見鈴木玲:「リーン生産方式導(dǎo)入と労使関係、労働組合:現(xiàn)代自動車における事例」、研究費補助金研究成果報告書、2002年。

[xxxiv] Gregory Nobel, Fordism Light, “Hyundai’s Challenge to Coordinated Capitalism”, 186 BRIE Working Paper 12 (2010).

[xxxv] 同樣的問題也出現(xiàn)在起亞汽車。該公司在90年代試圖引入源于豐田的精益生產(chǎn)方式的時候也遇到了挫折。工會對企業(yè)引入精益生產(chǎn)方式的嘗試持消極態(tài)度,宣稱這將導(dǎo)致勞動強度的提高,而管理方認為這樣的嘗試對于提高生產(chǎn)過程的平均化和作業(yè)的標準化都是必不可少的。結(jié)果,僵化的工資體制、工人績效評價系統(tǒng)的缺乏、工人對失業(yè)的擔(dān)心和不穩(wěn)定的勞資關(guān)系阻礙了精益生產(chǎn)方式的應(yīng)用并降低了企業(yè)的業(yè)績。轉(zhuǎn)引自Gregory Nobel, Fordism Light, “Hyundai’s Challenge to Coordinated Capitalism”, supra note 34, p.11。

[xxxvi] 需要注意的是,盡管日本企業(yè)往往被視為產(chǎn)業(yè)民主的典型實踐者,但是本文所說的日本企業(yè)主要是理念型(ideal type)意義上的。換言之,大企業(yè)和中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)民主問題上存在差異。

[xxxvii] 關(guān)于這樣的比較的最精煉的論述,參見Aoki Masahiko, “Horizontal and Vertical Information Structure of the Firm”, 76 American Economic Review 971-982 (1986)。

[xxxviii] 參見本文第二節(jié)對產(chǎn)業(yè)民主的概念的把握。

[xxxix] 60年代通過的《雇傭?qū)Σ叻ā芬?guī)定,在企業(yè)被迫解雇員工的情況下,國家有義務(wù)對被迫離開穩(wěn)定的雇傭體系的員工提供培訓(xùn)以使其有機會重新回到穩(wěn)定的雇傭體系之中。在這個意義上來說,國家構(gòu)成了終身雇傭制的擔(dān)保人。

[xl] 關(guān)于德國的法團主義的法律基礎(chǔ),參見奧沙利文:《公司治理百年》,黃一義等譯,人民郵電出版社2007年版,第七章。

[xli] 具海根:《韓國工人》,同前注25,,第15頁。

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號