近日在某條看到一篇題為《農(nóng)村到底需不需要集體化?人民公社為啥失敗了?》的文章,該文章以政治科普的名義、以人民公社吃不飽飯為理由,完全否定人民公社,令人如鯁在喉,不吐不快。

中國(guó)有五千年歷史,歷史上的中國(guó)經(jīng)歷過14個(gè)朝代,存在著自然經(jīng)濟(jì)、小農(nóng)經(jīng)濟(jì)和自耕農(nóng)經(jīng)濟(jì)三種經(jīng)濟(jì)模式,這三種經(jīng)濟(jì)模式的共同特點(diǎn),是個(gè)體農(nóng)民搞個(gè)體生產(chǎn),就像現(xiàn)在的分田單干。

五千年來,不管英明如秦皇漢武,還是唐宗宋祖,也不管強(qiáng)盛如文景之治、貞觀之治,還是開元盛世、康乾盛世,都是朱門酒肉臭,路有凍死骨。也就是說,中國(guó)歷史上從來沒有解決全民吃飽飯的問題,即便是盛世,也是饑餓的盛世。

那么,歷史上為何無(wú)法解決吃飽飯的問題呢?

雖然原因是多方面的,但根本原因還是靠天吃飯。

歷史上的中國(guó),人少地多,按理說,應(yīng)該有著吃不完的糧食才對(duì)。然而,由于耕地分散,又缺乏水利灌溉系統(tǒng),再加上原本就產(chǎn)量低下的傳統(tǒng)品種,即便是風(fēng)調(diào)雨順的年成,一畝地最多也就200斤左右的產(chǎn)出,而一旦遇上天旱、洪澇或蟥蟲災(zāi)害,產(chǎn)量就會(huì)大打折扣,甚至顆粒無(wú)收。這樣一來,就是再仁德的君主、再清明的政治,也是巧婦難為無(wú)米之炊,也會(huì)饑饉薦臻、餓殍遍野。

或許有人要問,誰(shuí)都知道水是糧食之本,古人又不傻,為何不疏導(dǎo)江河并興修水利灌溉系統(tǒng)以保障糧食旱澇保收呢?

問得好!

答案很簡(jiǎn)單——因?yàn)閭€(gè)體生產(chǎn)。

試想:以一個(gè)家庭的力量,誰(shuí)家能夠修筑出一座用于灌溉的水庫(kù)?誰(shuí)家又能夠修筑出一道用于灌溉的攔河壩?

連水庫(kù)和攔河壩都無(wú)人能夠修筑,更何況讓江河改道。

個(gè)體的力量永遠(yuǎn)微弱渺小,這是誰(shuí)也無(wú)法否認(rèn)、誰(shuí)也必須正視的事實(shí)。

新中國(guó)成立之初,實(shí)行的仍是個(gè)體生產(chǎn),作為主糧的水稻和小麥,畝產(chǎn)在300斤、150斤左右,全國(guó)人均糧食占有量只有400來斤。人均400來斤的糧食占有量,顯然是吃不飽的,而水稻300斤、小麥150斤的畝產(chǎn)量,已經(jīng)是歷史以來的峰值了。

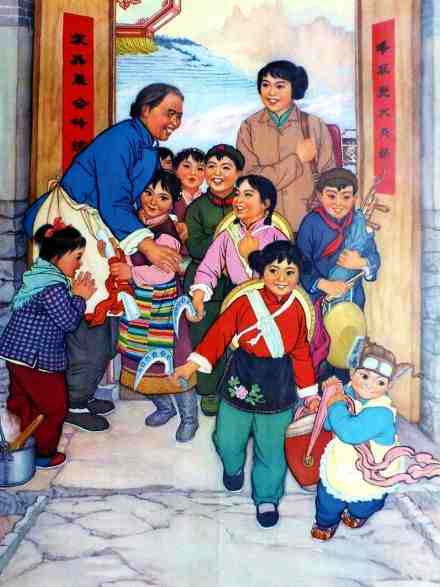

正因?yàn)槌圆伙枺瑖?guó)家才開始搞互助組、合作化和公社化,搞互助組、合作化直至公社化的目的,就是集中力量辦大事,解決包括吃飽飯?jiān)趦?nèi)的諸多大事情。

水利灌溉和江河治理,就是諸多大事之一。

1949年,我國(guó)糧食平均畝產(chǎn)量?jī)H為68.6公斤,全國(guó)糧食總產(chǎn)量?jī)H為1.13億噸,人均糧食占有量?jī)H為208.9公斤。

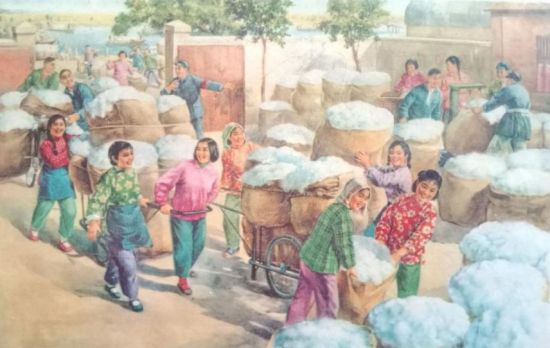

1949年到1952年,農(nóng)村開始組建互助組,糧食總產(chǎn)量上升到了1.64億噸;1953年到1956年,農(nóng)村推行合作化,糧食總產(chǎn)量上升到了1.93億噸;1958年,農(nóng)村開始公社化,到1966年,糧食總產(chǎn)量超過2.14億噸。此后,我國(guó)的糧食總產(chǎn)量一直處于穩(wěn)定的增長(zhǎng)狀態(tài),年均增長(zhǎng)率高達(dá)3.12%。到1978年,全國(guó)糧食總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3.05億噸,人均糧食占有量達(dá)到317公斤。

1949年,中國(guó)總?cè)丝?.42億,1978年已經(jīng)增長(zhǎng)到了9.63億。29年間,人口增加了4.21億,人均糧食占有量不但沒有減少,反而增長(zhǎng)了200多斤。

而全國(guó)糧食總產(chǎn)量和人均糧食占有量的猛增,正是在互助組、合作化和公社化的進(jìn)程中,隨著水利灌溉系統(tǒng)建設(shè)和江河治理工程完善而得來的,是集中力量辦大事的碩果。

人民公社化,不僅解決了千百年來無(wú)法解決的旱澇保收和糧食增產(chǎn)問題,而且在國(guó)家工業(yè)化、農(nóng)機(jī)自主工業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公共醫(yī)療體系建立、農(nóng)村基礎(chǔ)教育發(fā)展、知青就業(yè)、耕地增產(chǎn)、化肥工業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村工業(yè)發(fā)展、弱勢(shì)群體保障和集體經(jīng)濟(jì)等方面做出了巨大的歷史功績(jī),為國(guó)家的繁榮富強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó),經(jīng)過人民公社蝶變成了工業(yè)化國(guó)家,建立了完整的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和國(guó)防體系,這樣的人民公社,是失敗的嗎?

要說失敗,解散人民公社才是真失敗——第一個(gè)分田單干的,一年越過溫飽線,二十年沒過富裕坎,在向堅(jiān)持集體經(jīng)濟(jì)的南街村取經(jīng)后,重新走上合作經(jīng)營(yíng)的道路,說明了什么?

現(xiàn)如今,三農(nóng)問題日益嚴(yán)重,糧食進(jìn)口逐年遞增,貧富差距愈發(fā)加大,又說明了什么?

說明只有走集體經(jīng)濟(jì)的道路,才能實(shí)現(xiàn)共同富裕,才能保障糧食安全。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)