12月26日,紀錄片《人民萬歲》上映了。

影片里有段采訪問視頻博主“沙盤上的戰爭”,為什么把他稱作“教員”?他答得比較簡略。

這個問題其實也應該來問問我,因為我可能是全網最早頻繁使用這個稱呼的作者。我在大概2017年初開始使用的,至少之前沒見過其他人這么用。

至于為什么稱呼“毛教員”,應該說是長期斗爭中找到的最優解。

說“長期”,是指2015年12月開始,我更新“mzd與長征”系列共二十多篇文章,至2017年初最終完成。這一時期沒有使用“教員”,在稱呼上遇到很多問題,陷入了一些“斗爭”。

首先是和審核機制斗爭。

因為“毛澤東”“毛主席”在某些平臺是屬于敏感瓷的。一旦出現次數太多就會觸發審核機制,很麻煩。所以必須找個代稱。

“斗爭”之二,就是和不同讀者群體斗爭。

一開始我使用的代稱是“老毛”。一些讀者就此稱呼批評甚至極難聽地辱罵我,他們認為這是對領袖的不尊敬。大家現在去翻2016年文章的評論區,還能找到一些相關評論以及我的回復。我記得有一次回復說,我不覺得他是高高在上的,在我心里他非常親切,所以這個稱呼不是不尊敬。但還是有些讀者不認,繼續罵,而且我也不能每次都解釋。所以就在想一些其他稱謂。

當時常見的代稱還有“老人家”“毛爺爺”等。但是我寫的很多是早期中期的事情,這么叫不合適,而且我心里他永遠是年輕人,所以沒有采用。

當時還流行用“太祖”這個詞。這更加討厭,這個稱呼才是對他的極大不尊敬。我在講他對斯大林格勒戰役的預測那篇知乎回答的評論區里面還說過這個事,建議大家不要發布“太祖的確牛”這種評論,換個稱呼。

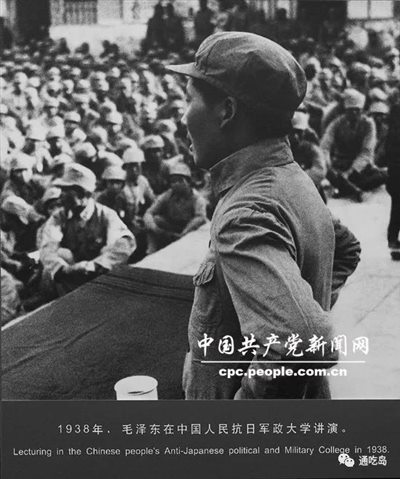

那時候思前想后,就想到他自己說“四個偉大,討嫌……只剩下一個teacher就可以了,就是教員。因為我歷來是當教員的,現在還是當教員。”既然是本人認可的稱呼,任何人都不能再說什么了。

而且,我也一直認為,幾位革命導師里面,他是“teacher”屬性最強的一個。這個我專門有篇文章“教員留下的最珍貴遺產是什么”論述。簡言之,當年中蘇之間的一個巨大分歧在于,蘇方認為馬列主義是專家學者和領導人才需要掌握和思考的,而中方則堅持認為所有人民群眾都應該掌握這一武器,“六億神州盡舜堯”。

全文鏈接附在本文末,這里摘個結尾:

“蘇聯的旗子倒了,而且暫時并沒有重新樹立的希望。確實有一些俄羅斯人現在開始懷念蘇聯,但基本是懷念蘇聯時期的國力強盛。中國卻在全球左翼運動如此低潮的時候,仍然能堅持的舉下來這個旗子。

雖然國內外很多敵人都在攻擊這個旗子,還有人想偷換這個旗子,但幾十年了,她依然屹立不倒,而且越來越多的人開始主動去維護她,讓某些人恨得牙根癢癢。其實原因無他——中國人民不答應。毛教員盡力讓人民群眾接觸馬克思主義理論,讓更多人認識歷史、認識社會、也認識自己,讓“六億神州盡舜堯”,為的就是這一點。

星星之火何時燎原無法預測,但火種卻永遠傳了下去。

這是他留給我們最重要的遺產。”

這也與紀錄片的題目相呼應——人民萬歲。

所以我覺得這個影片是很有想法的。能起這個題目,還能專門采訪年輕一代“為什么把他稱作教員”,絕對是抓住了核心。只是種種條件限制了一些表達。(一查影片信息,導演是太原人,謝謝老鄉~)

“毛教員”這個稱呼2018年之后迅速流行也是必然的。

首先,2018年之前的網絡輿論大家也知道,毛教員相關的文章不會出現在主流平臺上,主要集中在專門的網站比如烏有之鄉、紅歌會網、毛旗幟網等等。這些網站上不需要代稱。

可是當“毛澤東熱”開始,大量有關他的討論進入主流輿論平臺比如公眾號、知乎(不要小看當年的知乎,用戶不算多但絕對是引領輿論的平臺),就迫切需要一個能夠躲開機器審核麻煩的代稱。

第二,這次“毛澤東熱”燃起在青年之中,他們或是學生,或離開校園不久。毛主席就是最理想的一位教員:他博學而深邃,他很親切,他愿意尊重青年理解青年,他對青年充滿希冀。他將深刻的理論豐富的實踐掰開了揉碎了傾囊相授,讓每個人都能讀懂。所以青年們無比熱愛作為“教員”的他。

正因此,無論是誰第一次使用“毛教員”這一稱呼,很快就會被大家接受并傳播。我公眾號當時的閱讀量大概是每篇七八千,但我知道有幾個頭部大V關注著我。后來他們的文章用了這個稱呼,幾乎一夜之間就都傳播開了。因為他實在是太好的一位教員了。

最后,推薦大家走入影院看看這部紀錄片。雖在時長和內容諸多限制下不夠完美,但它提“人民萬歲”,提“教員”,有許多高清修復和新公布的真實影片,就很值得。另外,結尾好評。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號