“俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國政府宣布,以前歷屆政府同中國訂立的一切條約全部無效,放棄以前奪取中國的一切領土和中國境內的一切俄國租界,并將沙皇政府和俄國資產階級從中國奪得的一切,都無償地永久歸還中國。”

《俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國政府對中華民國政府的宣言》

1920年9月27日

美國前國務卿基辛格去世已是舊聞了。作為一個政治人物,其難免充滿爭議,甚至美國總統拜登也不想對這位前國務卿多說一句話。但是在我國,對他的贊譽大大超出了別國媒體對他的批評,讓人不得不思考,中國人究竟是太高尚,還是太現實?“杰出的外交家”“我們的老朋友”,類似的稱贊在互聯網上比比皆是。大多數網友欣賞基辛格所謂的縱橫捭闔,以及他對中國的“善意”。當然,不排除有人借紀念基辛格,對那一段中美蜜月期進行“憧憬般的回憶”。如果有人在紀念基辛格的帖子下細數一下這位老朋友的污點,或表達一下對此紀念正義性的懷疑,得到的往往不是眾網友的反思,而是意料之中的現實主義審視:批評基辛格展現了白蓮一般的無用高尚。國際政治只遵循利益的準則,是權力的游戲,意識形態和外交不應當掛鉤。我想這就是基辛格在中國受到歡迎的原因——基辛格在中國和蘇聯、中國和越南的民族主義斗爭中扮演了朋友的角色。或許很多人都認為,在支持中國的發展這一意義上,中美聯合公告的意義應當比孫文越飛宣言、中蘇友好同盟互助條約更加值得稱贊——雖然后兩者對中國的歷史也有開創性的意義,但是由于去意識形態原因,或者說是去國際主義原因,前者顯然更容易在當下被理解。

基辛格對梅特涅贊賞有加,不僅在他的論文中,更在他的外交活動中,梅特涅式的觀點、原則都有所體現。梅特涅,這位19世紀上半葉奧地利的首相,縱橫捭闔于當時的歐洲列強之間,既有遠交近攻之策,又有緩和均衡之為,妥善處理奧、德、法、俄、英等列強關系,保證奧地利立于列強之林,使得維也納大放異彩,進而封官進爵,直至奧國首相。基辛格一生為傲的三角外交、均勢理論,不能說沒有這位梅特涅閣下的影子。

可惜,外交乃器用,講不明道理,更無法揭示社會歷史的奧秘。當梅特涅將自己的外交手段運用于國內政治時,當他自以為是地在階級而非國家實體間擺弄他那一套縱橫之術時,當他用以下兩個方針:“第一,使奧地利治下的各民族中的每一個民族都受到所有其它處于同樣境地的民族的牽制;第二(這是一切君主專制的基本原則),依靠封建地主和金融巨頭這兩個階級,同時使這兩個階級的權勢和力量互相平衡,以便政府保有完全的行動自由。”(恩格斯,德國的革命與反革命)處理國內矛盾時,他或許并不知道,封建貴族、資產階級、農民和無產者的關系是決然不同于奧地利、普魯士、俄國、英國和法國的關系的。梅特涅以強權為核心,撻伐國內一切不符合政府利益的反對者,最終等來的不是萬人之上偉岸雄姿,而是扮作一個婦人踉蹌出逃。還好基辛格博士由于其非美國出生的身份失掉了當上總統的機會,不然,誰又會知道他將如何處置六、七十年代美國激蕩的革命暗流呢。

1848奧地利群眾集會要求梅特涅下臺

描述梅特涅在1848年3月革命流亡的諷刺漫畫

歐洲不是張儀的戰國,就像基辛格的世界并非是梅特涅的歐洲一樣。梅特涅時代有共和與專制的斗爭,基辛格的世界存在的則是社會主義同資本主義的對立。基辛格博士拜梅特涅為師,深諳權謀外交之道,卻一心幻想著外交的去意識形態化,似乎認為主權霸道、生存發展便是外交之所有,但卻忽視了,就算是梅特涅本身,也從未忘記過外交強烈的階級和意識形態屬性。不論是神圣同盟還是后來的四國同盟,哪一個不是歐洲新舊制度斗爭的產物?就這一點,中國人民本應該有比基辛格博士看得更透徹的潛力,因為中國人向來不是從歐洲的外交史中了解到這位梅特涅閣下的,一提到梅特涅,中國人腦中只會本該回憶起這樣一句話:

“一個幽靈,共產主義的幽靈,在歐洲游蕩。為了對這個幽靈進行神圣的圍剿,舊歐洲的一切勢力,教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法國的激進派和德國的警察,都聯合起來了。”

外交永遠只能是是不流血的政治,而所謂政治,其本質就是階級斗爭。官至首相的梅特涅顯然比外交部長基辛格更明白這一點。

有關基辛格的卓越事跡,我們已經在之前的兩篇文章中說的很清楚了。在這里我們更想談一談基辛格時代的外交歷史帶給我們的另一個思考。

眾所周知,基辛格大展身手的時代,也是世界無產階級和被壓迫群眾大展身手的時代——戰爭與革命仍然是那些年的時代主題。兩個世界并不平行——主權與利益這對傳統外交要素讓民主堡壘與自由燈塔犬牙相接。一方面是轟轟烈烈的國際共運,另一方面是隱秘陰暗的大國外交。利用國際共運影響國際政治利益還是利用國際政治影響國際共運利益,這是兩種截然不同的國際關系理論。一眾的外交家,縱橫師,一如基辛格,秉持的是前者的原則,而像布熱津斯基等擁有強烈意識形態色彩的外交人員,往往保有后一種信念——國際政治應當為資本主義的利益和意識形態擴張服務。同樣的,所有的左翼外交理論(至少是形式上的),也分割成以上兩種截然不同的原則。共產黨人對待國際政治的不同態度,在蘇聯和中國都有太多的典型例證,布爾什維克里面有布哈林和季諾維耶夫、斯大林的不同路徑;而在中國,毛澤東本身的國際政治理論和其現實的國際政治作為,本就是充滿矛盾的。

理論上說,一個社會主義國家的對外政策的性質和基本目的是截然不同的,馬克思認為,新社會的國際原則將是和平,隨著剝削的消滅,各民族之間的仇視也會消滅。列寧也講:“同先進國家的革命者和被壓迫人民結成聯盟,反對所有的帝國主義者,這就是無產階級的對外政策”。而“只有工人階級才能在奪取政權以后,在實際上而不是口頭上執行和平政策,致力于民主的國際關系,在人類平等的基礎上建立和鄰國的關系”。現代國家間最為核心的秘密外交手段應被代替,列寧認為一個國家的外交談判應受到本國輿論的監督。國務活動的目的和任務應當讓國民充分了解。(值得注意的是,不像一些現實主義者和保守派所詬病的那樣,其實社會主義的外交原則并非是不理性的代名詞,也必然會考慮到自己和敵人的力量對比。)

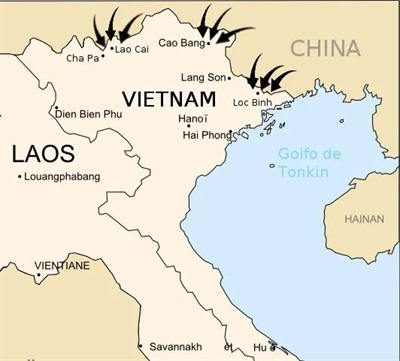

但二十世紀的外交歷史又告訴我們理想和現實的隔閡比想象中要大得多。例如,似乎蘇聯和中國幫助過的第三世界民族獨立運動,都不可避免地和中蘇有所隔閡。與此形成對比的是,雖然反共的右派政府多少都故作姿態地表示過民族獨立的決心,但在利益與意識形態的一致性上,受到美西方國家援助的第三世界保守政府都無一例外地以依附于美西方為其外交原則。或許從本質上來說,資產階級的意識形態更加符合民族主義的想象,這使得國際主義往往最終都會在民族主義前敗下陣來,柬埔寨和越南、越南和中國、中國和蘇聯的外交關系歷史,就遺憾地證明了這一點,恰好,這幾對國家間交往歷史,又是基辛格博士見證、親歷且利用的。

但不論怎么說,蘇聯和東歐各社會主義國家的關系是一種打破常規國際政治關系的新框架,僅僅從行星和衛星的角度來進行分析是遠遠不夠的。蘇聯在東歐各國之間無疑是處于中心地位,而且以東歐各國對自己外交政策、意識形態的絕對依附為底線。但在客觀上,至少是在名義上,國際關系鮮有地在一種超出國別利益的基礎上建立起來。南斯拉夫和保加利亞等南歐各國也討論過社會主義聯邦的可能性,中南半島也在越南的主導下試圖以社會主義的名義進行整合,中國更是在國內經濟極端困難的情況下對亞非拉國家的民族解放運動慷慨解囊,古巴這個極小的南美島嶼,居然還派遣數十萬人橫渡大西洋參與黑非洲的戰爭。不管其過程有著怎樣的民族主義陰謀,其總歸是人類基于階級利益的價值觀而試圖超越國別利益的價值觀的初步嘗試。這和任何一種帝國政策當然是截然不同的。

蘇聯一消失,世界似乎歸于傳統。國際外交、國內政治、經濟理論似乎又回到老套得不能再老套的那種范式,在這種范式下,弱肉而強食自然是行為的準則,敵人的敵人當然是我們的“朋友”。

但幽靈還在游蕩,為了對這個幽靈進行神圣的圍剿,新的梅特涅、新的基佐、新的波拿巴也聯合起來了。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號