01

歷史的真相

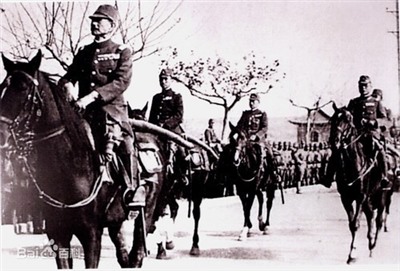

1937年七七事變后,日本開始全面侵華,于8月13日至11月12日在上海及周邊地區展開淞滬會戰。11月5日日軍在杭州灣的全公亭、金山衛間登陸,中國軍隊陷入腹背受敵;11月8日蔣中正下令全線撤退;11月12日上海失守,淞滬會戰結束,中國軍隊向南京方向潰退。此時,日軍因損失甚巨,本無進攻南京之意,但因日軍中下級軍官不愿就此罷休,終是下達占領南京命令。國民黨軍隊在南京外圍與日軍多次進行激戰,但未能阻擋日軍的多路攻擊。1937年12月13日,南京在一片混亂中被日軍占領。1937年12月13日,日軍進占南京城。

02

日本罪行 罄竹難書

轟 炸

日軍早在攻入南京之前就開始對南京周邊地區的狂轟濫炸。1937年11月,日本陸軍航空本部通過了《航空部隊使用法》,其中第103條規定:“戰略攻擊的實施,屬于破壞要地內包括政治、經濟、產業等中樞機關,并且重要的是直接空襲市民,給國民造成極大恐怖,挫敗其意志。”這是人類戰爭史上第一次明文規定可以在戰爭中直接以平民和居民街道為目標實施空襲,突破了戰爭倫理的底線。

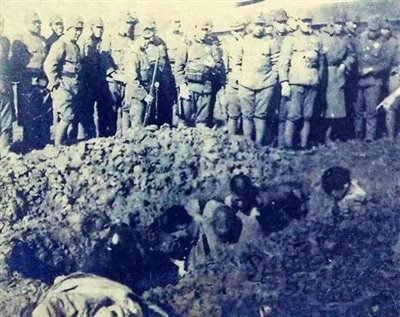

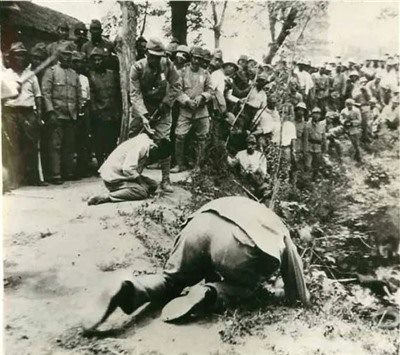

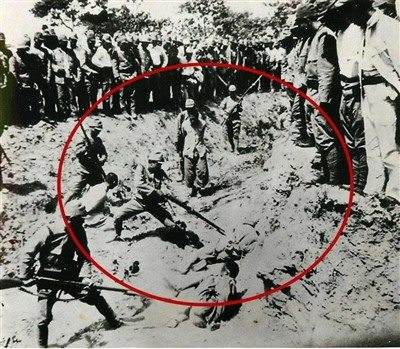

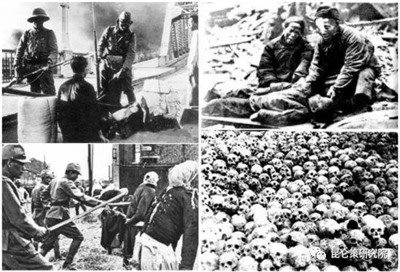

大規模集體屠殺

進城兵力約50000人,執行軍紀維持的憲兵卻僅有17人的日軍除了個別地或小規模地對南京居民隨時隨地任意殺戮之外,還對中國人,特別是解除了武裝的軍警人員進行若干次大規模的“集體屠殺”。大規模屠殺方法有機槍射殺、集體活埋等,手段極其殘忍。

12月15日(日軍占領第3天):已放下武器的中國軍警人員3000余人被集體解赴漢中門外用機槍密集掃射,多人當場遇難。負傷未死者亦與死者尸體同樣遭受焚化。12月15日夜,押往魚雷營的中國平民及已解除武裝的中國軍人9000余人被日軍屠殺。又在寶塔橋一帶屠殺3萬余人。在中山北路防空壕附近槍殺200人。

12月16日(日軍占領第4天):位于南京安全區內的華僑招待所中躲避的中國男女難民5000余人被日軍集體押往中山碼頭,雙手反綁,排列成行。日軍用機槍射殺后,棄尸于長江以毀尸滅跡。5000多人中僅白增榮、梁廷芳二人于中彈負傷后泅至對岸,得免于死。日軍在四條巷屠殺400余人,在陰陽營屠殺100多人。

12月17日(日軍占領第5天):中國平民3000余人被日軍押至煤炭港下游江邊集體射殺。在放生寺、慈幼院避難的400余中國難民被集體射殺。

12月18日(日軍占領的第6天)夜,下關草鞋峽。日軍將從南京城內逃出被拘囚于幕府山的中國難民男女老幼共57418人,除少數已被餓死或打死,全部用鉛絲捆扎,驅集到下關草鞋峽,用機槍密集掃射,并對倒臥血泊中尚能呻吟掙扎者以亂刀砍戮。事后將所有尸骸澆以煤油焚化,以毀尸滅跡。此次屠殺僅有伍長德一人被焚未死,得以逃生。大方巷難民區內日軍射殺4000余人。

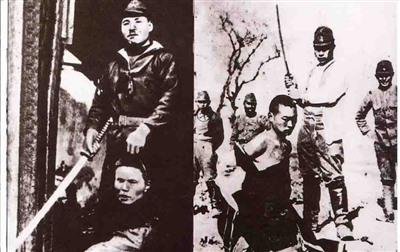

殺人競賽

1937年12月13日,《東京日日新聞》報道兩名日本軍官的“殺人競賽”。日軍第十六師團中島部隊兩個少尉軍官向井敏明和野田毅在其長官鼓勵下,彼此相約“殺人競賽”,商定在占領南京時,誰先殺滿100人為勝者。他們從句容殺到湯山,向井敏明殺了89人,野田毅殺了78人,因皆未滿100,“競賽”繼續進行。12月10日中午,兩人在紫金山下相遇,彼此軍刀已砍缺了口。野田謂殺了105人,向井謂殺了106人。又因確定不了是誰先達到殺100人之數,決定這次比賽不分勝負,重新比賽誰殺滿150名中國人。這些暴行都一直在報紙上圖文并茂連載,被稱為“皇軍的英雄”。日本投降后,這兩個戰犯終以在作戰期間,共同連續屠殺俘虜及非戰中人員“實為人類蟊賊,文明公敵”的罪名在南京執行槍決。

據1946年2月中國南京軍事法庭查證:日軍集體大屠殺28案,19萬人,零散屠殺858案,15萬人。日軍在南京進行了長達6個星期的大屠殺,中國軍民被槍殺和活埋者達30多萬人。

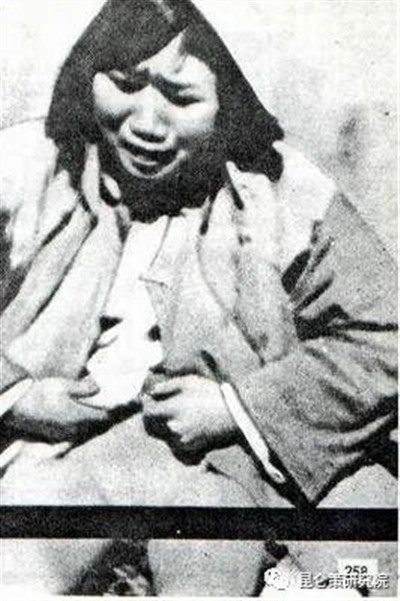

強 奸

日軍侵占南京期間強奸了成千上萬的婦女,他們不分晝夜并在受害婦女的家人面前施行強暴。有些婦女被日軍強奸了好幾次,往往有婦女受不住日軍的折磨而死。除此之外,日軍還強迫亂倫行為。估計當時發生的強暴案可能超過20000宗。

03

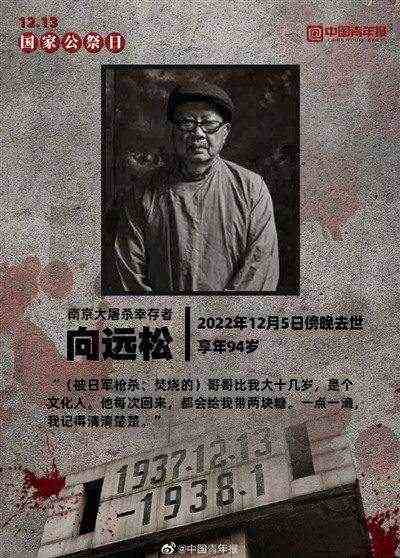

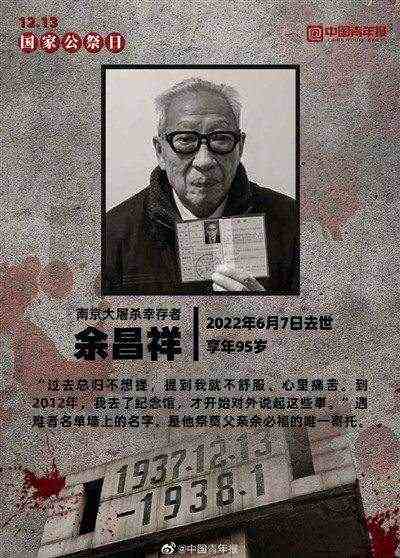

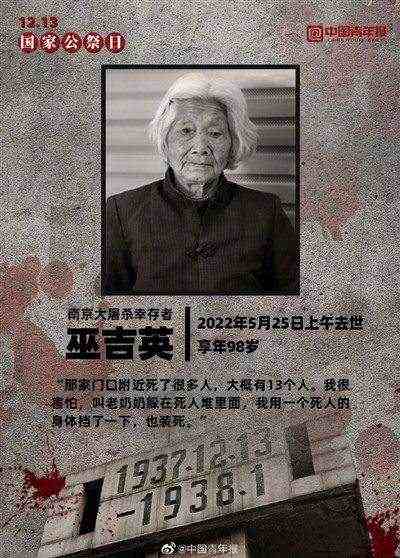

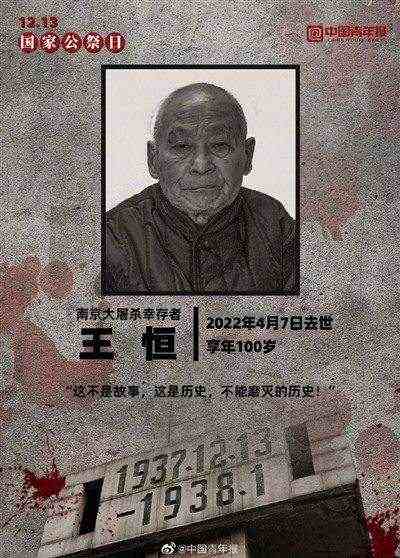

親歷者的講述

(侵華日軍)根本不是人,往父親身上戳了好多刀。如今國家設立國家公祭日,這樣的決定太好了,這對他們這些經歷了那場災難的幸存者來說,是個重大的安慰,大家非常擁護。

——83歲的南京大屠殺幸存者王津

這是國家強大的表現,舉行國家公祭,就是要告訴所有的人,那段地獄般的歷史是不容忘卻的。4個親人被侵華日軍殘忍殺害,這種心靈上的創傷伴隨了他一生。每當這個日子,她都會想念親人,痛恨日本兵。這樣苦難的歷史一定不能重演。

——90歲的南京大屠殺幸存者楊翠英

設立國家公祭日,表明國家對這段歷史的重視,既是對死難者的尊重,也是對世人的警示。多年來,她一直堅持與否定歷史的日本右翼勢力做斗爭,為維護歷史公正而努力。盡管她年齡大了,但只要身體允許,她依然會堅持下去!

——85歲的南京大屠殺幸存者夏淑琴

銘記,是為了更好地前行。86年前,南京城的血腥屠殺震驚世界;86年后,戰爭的硝煙已經散去,但鮮血鑄就的刻痕不會消失。

銘記歷史,警鐘長鳴,勿忘國恥,吾輩自強!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號