近年來,“資本”在我國思想、輿論場上確確實實成了一個熱詞。客觀原因是,隨著多年來各種資本力量的壯大,無、資矛盾已經(jīng)不僅是主要的,而且在日益加劇、顯性化;主觀原因是,無產(chǎn)階級正越來越能感受到來自資本的壓迫,而我國有著豐厚的社會主義思想文化遺產(chǎn),人們不僅對“資本”之類概念比較易于接受,也不難調用這些概念來觀察現(xiàn)實問題。

普通民眾“反資本”意識的覺醒,已經(jīng)讓自由主義市場派或“市場原教旨主義”者痛心疾首,如坐針氈。這派對資本的觀點實際上是相當保守的,他們不愿意觸動資本的哪怕一根毫毛,已經(jīng)為最廣大人民所不喜,也比較容易辨別。另一類對資本的觀點正在變得流行,即不是一昧要求捧著、護著資本,無條件把它視作健康力量;而是要求利用、限制資本,把資本看做一種中性力量。

須高度重視在資本問題上的這種理論傾向。

現(xiàn)實是,雖然“資本”一詞出現(xiàn)的頻度越來越高,但人們對資本的認識遠不是統(tǒng)一的,更別談在馬列毛主義基礎上的統(tǒng)一,而是相當龐雜。實際上,正如迎春老師所揭示了的,這里面也存在著“兩條路線的斗爭”:一是重復資產(chǎn)階級經(jīng)濟學的觀點,跟在薩繆爾森等人后面,把資本看做中性的“生產(chǎn)要素”或生產(chǎn)工具。這種觀點看似是對資本理論的“創(chuàng)新”,實際上并無新意,薩繆爾森等著的《經(jīng)濟學》中就說“資本一詞通常用來表示一般的資本品,它是另一種不同的生產(chǎn)要素”。(參見 - “一分為二,利用資本,轉化資本”?)

另一條認識路線是,堅持馬克思主義政治經(jīng)濟學的基本觀點,堅持把資本看做“用于剝削工人而帶來剩余價值的價值,它體現(xiàn)著資本家和雇傭工人之間剝削和被剝削的生產(chǎn)關系”。“整個《資本論》中一而再再而三地反復強調,資本的本質不是物,是生產(chǎn)關系,資本是無償占有工人剩余勞動創(chuàng)造的剩余價值,資本意味著剝削、壓迫。”(郝貴生:紀念馬克思誕辰204周年,再論資本的本質)

可以理解為:馬克思主義創(chuàng)始人其實很早就批判了在資本問題上的“中性主義”認識傾向。因為馬克思主義政治經(jīng)濟學對資本的理解,跟“去剝削化”即否定資本標志著的剝削關系的資本觀毫無共同之處。

這是兩種根本對立的資本觀。

如恩格斯在1884年致保爾·拉法格的信中就說:“只有剝削自由工人的勞動資料占有者才是資本家!”“最好這樣說:革命前的小農(nóng)為家庭衣著織布使用的織布機不是資本;甚至農(nóng)民利用漫長的冬夜織出布匹賣給商人,織布機也還不是資本;但是,只要使用一個雇傭工人為商人織商品布,并賺取生產(chǎn)費用和布匹出售價格之間的差額,那末,這個織布機就變成了資本。生產(chǎn)的目的是生產(chǎn)商品,這并不賦予生產(chǎn)工具以資本的性質。商品生產(chǎn)是資本存在的先決條件之一;但是只要生產(chǎn)者只出售他自己的產(chǎn)品,他就不是資本家;只有當他利用他的生產(chǎn)工具剝削他人的雇傭勞動時,他才成為資本家。……這您怎么竟沒有加以區(qū)別呢?”(《馬克思恩格斯〈資本論〉書信集》,人民出版社1976年8月第1版,441頁)

更早之前,馬克思在《〈政治經(jīng)濟學批判〉導言》中,批判了資產(chǎn)階級經(jīng)濟學家侈談“生產(chǎn)一般”、抹殺不同社會發(fā)展階段物質生產(chǎn)的歷史差別的謬論。他指出,各個時代的生產(chǎn)有某些共同標志,如果“生產(chǎn)一般”這個抽象真正把共同點提出來,可以是“一個合理的抽象”;但決不要因為“見到統(tǒng)一……就忘記本質的差別”,因為生產(chǎn)“總是指在一定社會發(fā)展階段上的生產(chǎn)”。“而忘記這種差別,正是那些證明現(xiàn)存社會關系永存與和諧的現(xiàn)代經(jīng)濟學家的全部智慧所在。”他舉例說,資產(chǎn)階級經(jīng)濟學家從“生產(chǎn)一般”出發(fā),以生產(chǎn)從來離不開生產(chǎn)工具、離不開過去積累下來的勞動為由,把資本也說成是“生產(chǎn)工具”和“積累下來的勞動”,把資本看成“一種一般的、永存的自然關系”……這就是把資本主義生產(chǎn)關系硬給說成是永恒的、無條件合理的,為保留資本制造“理論”根據(jù)。這形同馬克思對“中性主義”資本觀的嚴厲批判。

稍微考察歷史,就不難發(fā)現(xiàn):基于把資本看做中性的、可資可社或非資非社的“生產(chǎn)要素”這一前提,進而主張利用、限制資本——這種套路,大概跟孫中山的“節(jié)制資本”論屬于一個路子,固然有一定進步性,屬于資產(chǎn)階級進步派的觀點,但畢竟不是無產(chǎn)階級馬列毛主義的觀點。并且,假如作為口頭上或表面上的“馬克思主義者”,再來宣揚這種觀點,那就無異于“變修”,是理論上不科學不徹底、欺騙群眾的表現(xiàn)。

再訴諸歷史,也不難發(fā)現(xiàn):并不新鮮的“中性主義”資本觀流行開來、變得“新鮮”的真實背景是,近半世紀來資本的“野蠻生長”已經(jīng)到了讓資產(chǎn)階級自己,特別是其中的官僚權貴派都已經(jīng)無法忍受的地步了。是的,資本的“深化發(fā)展”必然要求其“規(guī)范健康發(fā)展”,資本主導的社會秩序的“鞏固化”必然要求資本自己也更多“守規(guī)矩”起來。如同往儒生帽子里撒尿的沛公劉邦,在定陶稱帝后反過來厭于君臣禮節(jié)不嚴,需要叔孫通制定朝儀、為自己的權力涂上一層“禮法”的油彩一樣。

大概,“中性”資本觀在當代正是適應資產(chǎn)階級對馬克思主義的“修正”主義,以及它的民族主義、國家主義的一種東西。

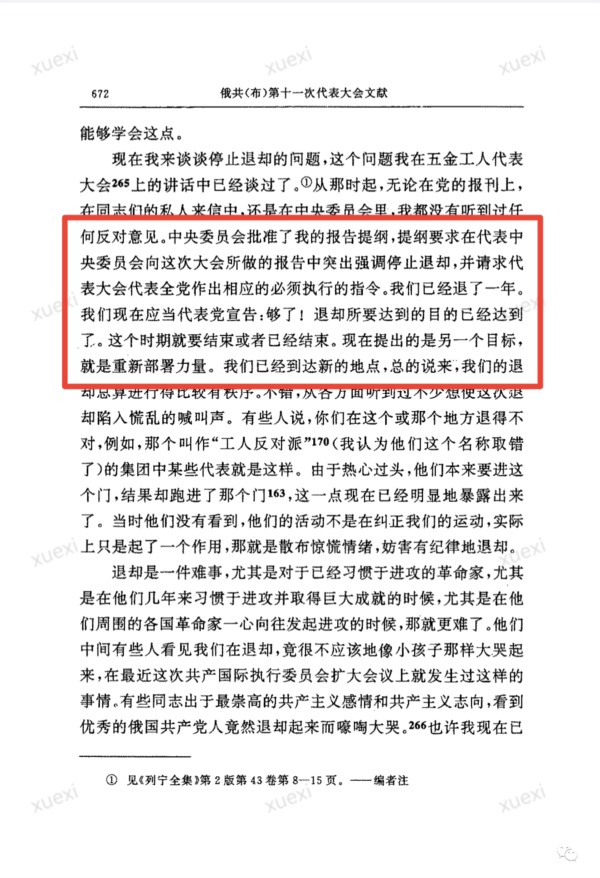

不錯,共產(chǎn)黨人在一定的歷史時期,如我國新民主主義時期、列寧新經(jīng)濟政策時期,是暫不急于消滅(一部分)資本,是利用、限制它;但是,共產(chǎn)黨人在理論上從不諱言“消滅資本”,共產(chǎn)黨人所謂的“利用、限制資本”跟資產(chǎn)階級,哪怕是其中的進步派也不同,其根本目標不是保留資本,而是消滅資本。往小了說,是為了鞏固工農(nóng)聯(lián)盟,為了盡快恢復被連年戰(zhàn)爭所嚴重破壞了的國民經(jīng)濟,等等……從根本上說,是為了更好“進一步”而暫時“退兩步”,是積蓄力量、準備條件、抓住更有利時機去消滅資本。

總之,共產(chǎn)黨人只可能為了“消滅資本”而采取一時的退讓策略,不可能回避“消滅”的目標,更不可能變著法子“永久”保留資本。應該講,對資本是利用、限制、改造、消滅,還是只停留在利用、限制,不改造、消滅也不敢講改造、消滅,是區(qū)分無產(chǎn)階級專政和資產(chǎn)階級專政的一個重要標準。

事實上,列寧在1922年3月俄國黨第十一次代表大會上就說:“我們退卻已經(jīng)一年了。現(xiàn)在我們應當代表黨來說:已經(jīng)夠了!退卻所要達到的目的已經(jīng)達到了。這個時期就要結束,或者說已經(jīng)結束。現(xiàn)在提出的另一個目標,就是重新配置力量。”(新的譯文見《列寧選集》中文第2版第4卷,第672頁)

從歷史進程的本質方面看,斯大林領導蘇聯(lián)完結新經(jīng)濟政策、再次轉向進攻,毛主席在50年代提出過渡時期總路線、領導完成對資本主義工商業(yè)的社會主義改造、確立起社會主義基本制度,蘇、中兩國各自在社會主義基本制度基礎上取得了劃時代的重大的經(jīng)濟發(fā)展成就……這些比較典型地、真正地體現(xiàn)了共產(chǎn)黨的性質宗旨,也說明一時的退卻——不管是新經(jīng)濟政策還是新民主主義,當然只是為達成“消滅資本”戰(zhàn)略目標而采取的策略步驟罷了。

列寧晚年在《論我國革命(評尼·蘇漢諾夫的札記)》(1923年1月)中說:“我們也是首先在1917年10月投入了真正的戰(zhàn)斗,然后就看到了像布列斯特和約或新經(jīng)濟政策等等這樣的發(fā)展中的細節(jié)(從世界歷史的角度來看,這無疑是細節(jié))。”在這里,列寧將新經(jīng)濟政策和另一次著名的退卻——布列斯特和約相提并論,不是偶然的,二者都是退卻的策略,都屬于“世界歷史”的“發(fā)展中的細節(jié)”。這啟示我們,要善于區(qū)分歷史的細節(jié)方面和本質方面;拿走向社會主義的歷史來說,就是說,要善于區(qū)分暫時保留、利用資本的細節(jié),和消滅資本的本質。

而后來資產(chǎn)階級的經(jīng)濟、歷史學者,恰恰不承認或不愿意承認新經(jīng)濟政策是暫時的退卻、是歷史的細節(jié),他們對新經(jīng)濟政策表現(xiàn)出異乎尋常的熱情,試圖賦予它某種過分長期化甚至永久化的性質,試圖把晚年的列寧拉到他們一邊去、變成某種過度的“反思”派……這跟制造一個并不存在的“晚年恩格斯”的套路,其實并無不同。

可憐的庸人!站在資本舊制度的廢墟邊上痛惜、哀悼舊世界的滅亡,只不過說明他們自己做不到像馬克思、恩格斯要求的那樣,與傳統(tǒng)的所有制關系進行“最徹底的決裂”罷了。

也還有這樣一種人,他們說不上是頑固派,但也算懷疑派、動搖派:他們實際上不相信無產(chǎn)階級有力量、智慧去開辟社會主義的新前景;他們對用以代替資本標志的剝削關系的新型同志式互助合作關系表示懷疑,或認為不可實現(xiàn)。對這種人,需做耐心的解釋、說服工作。

還有一個問題,就是所謂“中間派”。

從社會基本面貌、階級關系的基本面貌來看,應該說,當代與100年前已經(jīng)大不相同,而恰恰像馬克思、恩格斯《共產(chǎn)黨宣言》中說的那樣:“……我們的時代,資產(chǎn)階級時代,卻有一個特點:它使階級對立簡單化了。整個社會日益分裂為兩大敵對的陣營,分裂為兩大相互直接對立的階級:資產(chǎn)階級和無產(chǎn)階級。”由于農(nóng)民階級已經(jīng)很大程度無產(chǎn)階級化,因此,社會基本階級就演變?yōu)槿齻€——資產(chǎn)階級、無產(chǎn)階級,和小資產(chǎn)階級。

如果說有什么“中間派”,那么,應當說最現(xiàn)實的、最大的“中間派”就是小資產(chǎn)階級群眾,而不是其他。大資產(chǎn)階級(還只是其中一部分),只有在殖民地半殖民地反帝民族抗戰(zhàn)那種極特殊的條件下才可能參與統(tǒng)一戰(zhàn)線,而且還是動搖的、要制造摩擦的;當代根本不具備民族抗戰(zhàn)那樣的現(xiàn)實條件,故而假如有無產(chǎn)階級主導的統(tǒng)一戰(zhàn)線,就不應該把一部分大資產(chǎn)階級考慮在內,統(tǒng)戰(zhàn)的主要對象是小資產(chǎn)階級。

小資產(chǎn)階級歷來具有兩面性,在壟斷資本占主導地位的時代里,由于也占有一定生產(chǎn)資料,所以跟大資本一起維護私有制,在根本上、總的方面是保守的;又由于受大資本排擠,跟無產(chǎn)者狀況也有一定接近,因此也可能產(chǎn)生一定革命性,有時甚至是帶有某種狂熱性。在這種情況下,無產(chǎn)階級對于這種統(tǒng)戰(zhàn)對象,應當采取“又斗爭又聯(lián)合”的方針:一方面,對于小資產(chǎn)階級的保守性動搖性(及其對無產(chǎn)者的這種影響),要堅決斗爭,包括在思想輿論上,對于小資產(chǎn)階級的自由主義、民族主義等思潮,要堅決批判,劃清界限。

另一方面,要學會調動、利用小資產(chǎn)階級可能的革命性一面,不急于剝奪中小資本家,把大資本作為主要的斗爭對象,至少使中小資產(chǎn)階級對無產(chǎn)階級的社會主義要求、變革采取不阻礙的中立態(tài)度。也就是說,在壟斷資本時代里,在資本問題上確實也需要一種現(xiàn)實策略性,反對“反動的一幫”觀點的變種和關門主義態(tài)度、做法;理論前提則是,應當主要根據(jù)是否壟斷,區(qū)分壟斷的大資本和非壟斷的中小資本,而不是再像半殖民地條件下那樣依據(jù)“民族”“買辦”對資本家進行劃分。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號