編者按

保馬今日推送王璞老師的文章《葛蘭西與中國左翼:重新評價一場錯過的相遇》。相較于各式各樣的西方理論進入中國思想界的浩大聲勢,葛蘭西理論在東方所進行的這場旅行就顯得不那么突出,甚至有些“不合時宜”。但如果我們能夠回顧中國革命在軍事戰場、文化戰場上進行過的大大小小的斗爭,就會發現葛蘭西實際上始終與中國各個時期的左翼人士都保持著“同時代”的關系:不論是作為探索者的毛澤東、瞿秋白、魯迅,還是今天作為建設者的“新左派”,或在黨的建設問題上與之不謀而合,或在譯介中探出新路,或在藝術戰線上孤獨苦斗,或在思想激蕩中重溫死火——他們都與葛蘭西息息相關,并真正成為了他理論所寄托的“無窮遠方”中的“無數人們”。葛蘭西的種子始終埋藏在中國社會的土壤中,因為它曾開出過絢爛的花,我們也就有理由期待它能夠在無比耐心的栽培下結出豐碩的果。

葛蘭西與中國左翼:重新評價一場錯過的相遇

文 | 王璞

譯 | 張靖松

作為“中國的同志”的葛蘭西:時間差(Time Lag)與同代性

我們能否從葛蘭西-中國二者間的對話—一場事實上并未準時發生的對話—的角度來考察中國左翼的歷史及其當前命運呢?從20世紀90年代開始,安東尼奧·葛蘭西(Antonio Gramsci,1891—1937)才真正在中國批評話語中成為一個值得注意的存在,并成為當代中國知識分子經常加以援引或訴求的思想資源。許多人也已經注意到葛蘭西與中國左翼間的相似之處。這種相似,必須被定義為一場“錯過的相遇”。葛蘭西的思想事業與中國漫長的革命(從五四新文化運動到“文革”)在彼此孤立的狀態中發展著,更準確地說,它們“受困于”各自不平衡的發展過程中,并因此以自己的方式成為“例外”。2但是另一方面,我將會詳細說明的是,葛蘭西與中國左翼都對一些類似的文化、政治以及社會的境遇作出了回應,展示出了一段我稱之為二者共同經歷的“兩次世界大戰間歇期”(interwar)的時刻。比如,劉康就曾由此對葛蘭西與中國左翼提出一個著名說法:未相會的戰友3,即“comrades-in-arm who never met with each other”。

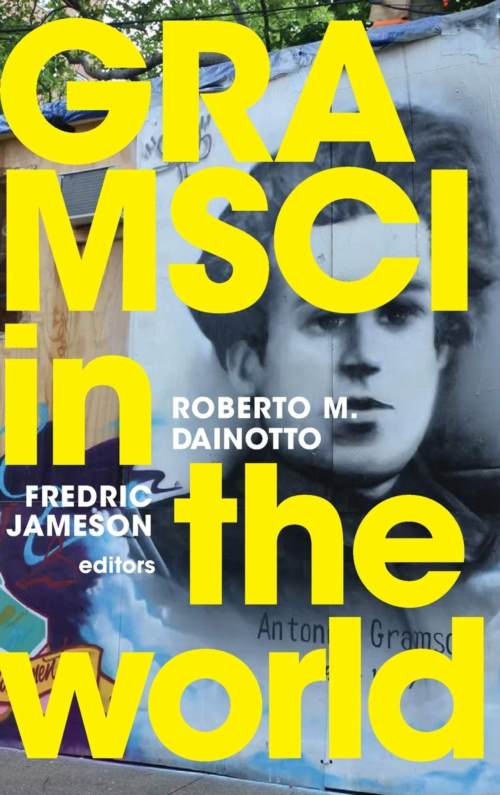

弗雷德里克·杰姆遜、羅貝托·戴諾托主編《葛蘭西在全世界》,杜克大學出版社 2020 年版

本文無意提供一部葛蘭西在中國大陸的接受史研究,但也必須要從中國與這位意大利馬克思主義思想家、革命家相遇的時間差說起。當葛蘭西的畢生著作第一次被引入中國時,中華人民共和國已經成立八年了。1957年,第一部中文版葛蘭西傳記4出現在社會主義改造與建設的火熱氛圍中。在這里,有必要提及一個已經被遺忘但極富啟發性的歷史細節:事實上,葛蘭西的著作也同樣是在20世紀50年代被引入英語世界的。喬治·德溫特·湯姆森(George Derwent Thomson),一名英國馬克思主義學者、活動家,之后成為毛澤東主義的擁護者,在他對葛蘭西《現代君主論》(The Modern Prince and Other Writings)的書評中就提出了葛蘭西與毛澤東之間的對比:“正如毛澤東給自己定下將馬克思主義的普遍真理運用到中國革命中的任務那樣,葛蘭西也同樣將這些真理運用到意大利革命中。”5

但在毛澤東時代的中國對國際共產主義大團結的贊頌之下,葛蘭西主要被描繪成一位革命烈士而非政治思想家。葛蘭西富有戰略意義的思考與中國革命道路之間的潛在關聯,從未真正進入中國共產黨的理論意識中。而在20世紀60和70年代,中國共產黨人則專注于反修正主義對“無產階級專政的歷史經驗”的論辯,以及“繼續革命”的另類道路。到了1980年代,又有幾本葛蘭西的介紹性著作在社會主義的中國面世。6而被湯姆森稱為“意大利第一個馬克思主義者”的葛蘭西在中國的接受程度發生改變,離不開1981年佩里·安德森(Perry Anderson)的《西方馬克思主義探討》(Consideration on Western Marxism)的影響。“文革”的結束以及隨后開始的改革,才讓這些公開性的對“西方馬克思主義”的大規模譯介和討論得以出現。正如劉昕(Liu Xin)在他對葛蘭西在中國的影響的研究中所說明的那樣,安德森的書“將中國知識分子重新引到這位已經被遺忘了將近二十年的西方共產主義運動的領袖人物這里”7。“新時期”以來對葛蘭西著作的興趣,與西方馬克思主義的引入密不可分地糾纏在一起:在“文革”之后,西方馬克思主義話語在中國知識界的轉變中起了特定作用。

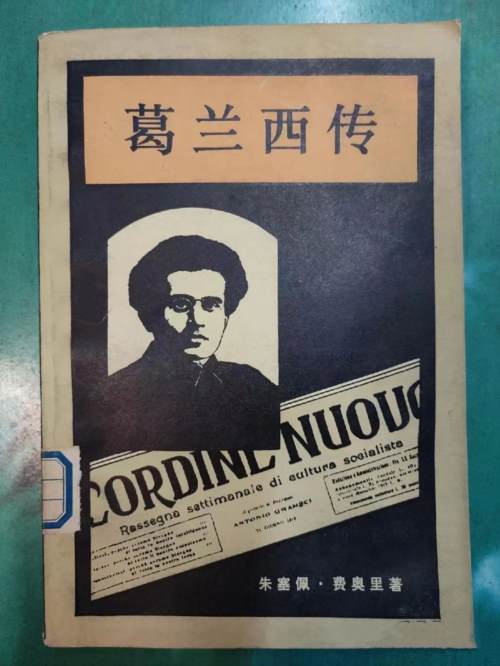

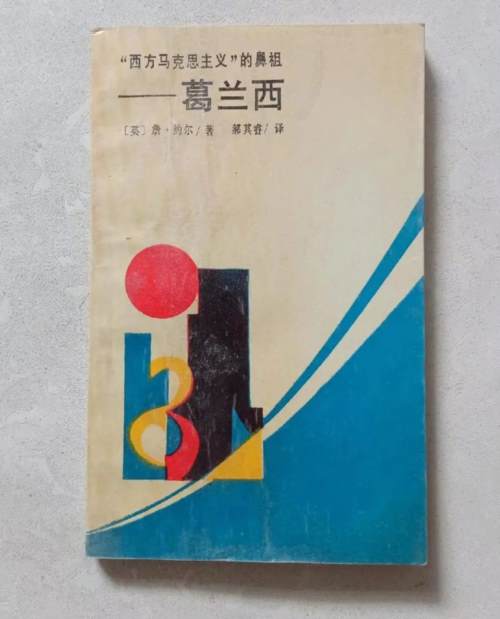

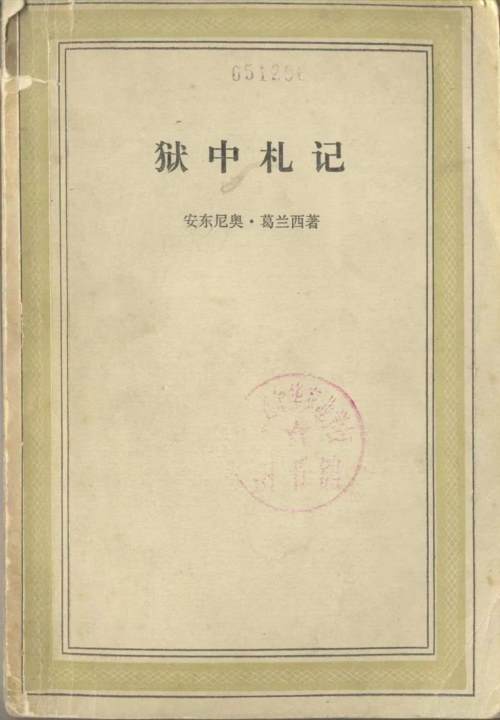

80年代葛蘭西相關譯著一覽(由左至右):朱塞佩·費奧里的《葛蘭西傳》(吳高譯,人民出版社1983年版)、詹·約爾的《“西方馬克思主義的鼻祖”—葛蘭西》(郝其睿譯,湖南人民出版社1988年版)、《獄中札記》(葆熙譯,人民出版社1983年版)、《葛蘭西論文學》(呂同六譯,人民文學出版社1983年版)、《陶里亞蒂論葛蘭西》(恩內斯托·拉焦尼埃里編,袁華清、楊國順、吳澤恩、王干清譯,人民出版社1983年版)、《西方馬克思主義譯文集》(中共中央黨校科研辦公室1986年版)。

換句話說,或許有些諷刺意味的是,葛蘭西進入中國的思想話語正巧與中國“告別革命”(farewell to revolution)撞在了一起。1992年,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局—中國主管國際共產主義運動資料出版的官方機構—出版了中文的葛蘭西《文選》8。對葛蘭西的著作而言,人們幾乎找不到一個更不適合的氛圍了:在后冷戰局面下,整個社會迅速地接受了市場和資本的“美麗新世界”。甚至對西方馬克思主義的興致也在減弱,而與社會關系的迅速商業化與商品化相呼應,后現代主義引發了大討論。正是由于這種對左翼話語的普遍厭倦,中國學者們對《獄中札記》(The Prison Notebooks)最初的反應“要么是冷淡,要么是漠不關心的”9。

上:《葛蘭西文選(1916-1935)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,1992

下:《葛蘭西文選》,人民出版社,2008

只有當相關發展的令人震驚的結果以及中國經濟騰飛所帶來的社會代價被廣泛地意識到,還有20世紀90年代末反對新自由主義-發展主義的市場拜物教的論辯爆發之時,葛蘭西的著作才作為一個引用的重點在當代中國知識界真正崛起。因為對批判新自由主義在全球和本土占統治地位的共識,這種話語最初被貶損性地打上了中國“新左派”(New Left)標簽。在“新左派”對陣“自由主義”的背景下,葛蘭西獲得了新的認可,并且在中國本世紀的前十年與文化研究、后殖民主義、底層研究等學術潮流聯系了起來。具體而論,是葛蘭西的hegemony10這一概念被廣泛且大量地使用。這個概念目前在中文里譯作“霸權”,帶有對文化霸權的強烈暗示,這樣就將它與列寧-毛澤東主義所強調的“領導權”(leadership)的聯系或多或少地淡化了—這個問題近來已經引起了新的討論,也將在本文后面得到辨析。

論及葛蘭西在除意大利外的歐洲各地中遲來的聲望時,佩里·安德森用下面這個說法為他1976年的文章11作結:“我們尚未充分與我們的過去同時代(contemporary with our past)”12。中國對葛蘭西的接受的時間差同樣值得關注。在其中,我發現最有意義的是,以當代后革命的后見之明,今天我們終于能夠和以葛蘭西思想為代表的過去成為“同時代的”,也能夠和中國左翼的過去成為“同時代的”。更確切地說,是在原有革命政治耗盡了其潛能之后,左翼人士們才不得不正視這兩個遺留問題的“同時代性”或“當代性”(contemporaneity)—一個是葛蘭西思想中的當代性,另一個是中國革命的當代性。在我看來,與這一時間差形成對照的是,任何將葛蘭西的著作運用到對當代中國進行討論的嚴肅工作,都必須建立在對葛蘭西-中國左翼運動的平行關系的批判回歸之上—那是一場錯過的相遇,一種被遺忘的同時代性,是一個從20世紀20年代起革命戰略調整、反思和實驗的激烈過程。通過一系列時間差和同時代性的變奏,下文首先對現有的葛蘭西的理論同中國馬克思主義之間的比較進行批判;其次,將葛蘭西從“西歐”(Western Europe)的語境中去地區化,并展示在“兩次大戰間歇期”這一共同經驗的國際性時刻中,不同國家境遇之下革命的“領導權”(瞿秋白翻譯為領袖權)戰略是如何被表達、被想象、被實踐以及被討論的;再次,運用葛蘭西的理論,重新考察紅色中國的武裝斗爭政治路線與文化“陣地戰”的軍事藝術(表現在魯迅的作品中)之間不平衡但辯證的結合;最后,揭示葛蘭西“民族-人民的”(national-popular)概念化過程與中國的左翼政治中“人民”(“the people”)的關系,并以對《獄中札記》與當今中國之關聯的思考作結。

葛蘭西與毛澤東:阿里夫·德里克的比較

1983年,阿里夫·德里克(Arif Dirlik)通過發表《馬克思主義革命意識的困境:毛澤東、安東尼奧·葛蘭西和馬克思主義革命理論的重構》(“The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”)一文,向英語世界提供了葛蘭西-毛澤東的一種比較,這是為“新時期”中國左翼遺留問題進行辯護的重要學術聲音。一開篇,德里克的論述將葛蘭西假定為理論的一面,而將毛澤東假定為實踐的一面:

冒著聳人聽聞的風險,我認為或許可以這樣理解:毛澤東做了葛蘭西所設想的事情。毛澤東并沒有沉溺于理論思辨本身。潛藏在他革命實踐之下的種種考量,始終與他總是以實踐為目的的革命活動與寫作緊密結合。同樣重視實踐的葛蘭西,卻因其悲慘的境遇被迫投入思辨中。由他在監獄牢房里提出的應對意大利政治難題的領導權概念,至少對葛蘭西思想的初學者來說,通常可以理解為是對毛澤東的行動的描述。13

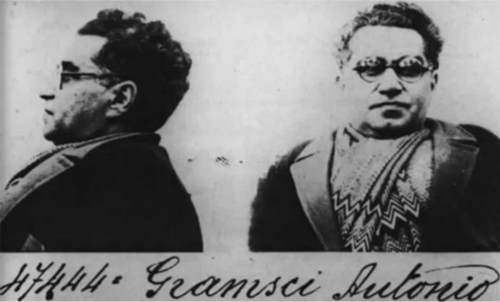

葛蘭西(居中者)

德里克在對毛澤東主義的評估中所關心的核心問題是:為什么中國革命看重意識、文化和文化革命的問題?他向葛蘭西的領導權思想尋求答案。毛澤東的新民主主義方案(在憲法中確立“人民民主專政”的中國式人民統一戰線)“表現為一種在領導權思想導演下發生的戲劇”14。由于中國革命的長期性,中國共產黨須強調貫通各革命階級的領導地位的重要性。毛澤東的馬克思主義中國化也與葛蘭西民族-人民的文化思想有相同之處。從某種程度上說,德里克的工作是為當時在國內外都遭到譴責的毛澤東主義找尋新的辦法,來辨明其國際上的相關性。他甚至把葛蘭西和文化革命的激進邏輯聯系起來。15不過,德里克當然知道葛蘭西與毛澤東之間的差異,他想要提醒讀者的是,就葛蘭西而言,領導權問題是與資產階級市民社會相聯系的。同時,在中國社會與歷史研究中,“civil society”—中文譯為市民社會或公民社會—的概念適用性一直都是馬克思主義革命者同專業學者論辯、論戰的導火索。

德里克關于革命意識問題最重要的結論,則關系到20世紀馬克思主義的主要困境。葛蘭西和毛澤東在理論和實踐上都達到了列寧主義理想中黨作為階級意識的先鋒隊的極致:“毛澤東和葛蘭西對文化與意識的難題的相似認識,特別是在對革命意識同革命者具體面對的文化意識之間的關系的探討上,為理解馬克思主義革命理論打開了一個新的維度。”16意大利與中國的馬克思主義者都拒絕以一種抽象、純粹的決定論的方式來看待階級身份,他們主張在社會經驗的動態變化和不斷形成的過程的基礎上定義階級意識。“一個真正領導的(hegemonic)階級……‘會將其他利益與自己的利益相接合’……一個試圖建立自己領導權的階級也必須理解自身所處的文化和社會。”17毛澤東和葛蘭西都堅持列寧主義政黨的模式,但在克服黨與人民群眾分離的斗爭中,他們“意識到,必須把黨與黨力圖代表的工人階級緊密結合起來”18。與葛蘭西的理論相呼應的是,“毛澤東的群眾路線思想,即取得領導地位而非統治人民群眾,可能是最接近解決階級意識與階級身份難題的政治辦法了”19。然而,德里克立刻補充道:“它最多也只是接近”,因為它沒有“廢除和人民的分離”。20

《獄中札記》意大利文版

至少從某種程度上來說,德里克的考察回應了對20世紀共產主義實踐失敗的普遍看法。佩里·安德森在追溯西方馬克思主義的根源時,深刻地認識到了革命的馬克思主義在西方(先進的資本主義國家)的歷史性失敗;20世紀80年代初,德里克則是針對中國,特別是激進左翼的衰落,以及東方和第三世界中社會主義的整體沒落而寫作的。他把葛蘭西歸于思想,把毛澤東歸于行動,似乎也證實了更深層次的理論與實踐的分裂或發展不平衡的問題,而這個問題實際上是葛蘭西和毛澤東苦苦嘗試克服的。德里克總結道:“社會主義者仍須面對挑戰,找到一種既民主又忠于社會和經濟平等愿景的政治戰略。”21這種對列寧主義政黨政治的批判在埃內斯托·拉克勞(Ernesto Laclau)和尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe)對葛蘭西領導權思想的重新闡釋中得到了徹底的發展,兩位理論家試圖使葛蘭西的思想擺脫列寧主義的僵化,并提供了“接合”的邏輯,以作為激進民主的基礎。按照拉克勞和墨菲的說法,葛蘭西的“領導權的民主實踐”概念仍然“不能完全克服經典馬克思主義的二元論。對葛蘭西來說,盡管不同的社會要素都具有通過接合實踐而達到的、僅僅是關系上的同一性,但在每一種領導權構造(hegemonic formation)中,總是必須有一個唯一的統一原則”。22拉克勞和墨菲對葛蘭西“本質主義中心”的判斷,在關鍵意義上聯系著中國馬克思主義的歷史經驗,但也可以看作是向社會主義革命的一種左翼式告別。

瞿秋白與領導權(Hegemony)概念23

劉康在其1990年代中期的著作中,提出另一個既比較了葛蘭西思想與中國左翼思想,又更明晰、具體的觀點。面對后冷戰時代資本主義全球化的新現實,劉康指出,西方的學術左翼將葛蘭西的著作挪用為一種反本質主義話語,該話語“無關乎社會革命的當代文化問題”24。劉康不滿“告別革命”,提出了要回歸葛蘭西及中國馬克思主義者所共同關注的領導權和文化革命的“同時代性”。他特別論及另一位馬克思主義思想家和活動家—瞿秋白。

瞿秋白(1899—1935)是中國現代重要的文學批評家和知識分子,他參與了五四新文化運動—這長期被認為是中國自己的啟蒙運動—之后的馬克思主義轉向。像葛蘭西一樣,瞿秋白在1921年前往莫斯科并參加了共產國際第三次代表大會。正如葛蘭西在意大利背景下提出了“南方問題”25,把毛澤東在1925—1927年國民大革命—共產黨第一次在其中扮演重要角色的非西方革命—最后時期的農民運動考察報告介紹給全黨,瞿秋白是第一人。1927年,曾作為民族資產階級民主革命的核心的聯盟關系,在國民黨與中共之間斷絕了,導致了廣為人知的“中國革命悲劇”26。在統一戰線崩壞,以及1927年國民黨右翼對共產黨員進行全國范圍屠殺的氛圍之下,瞿秋白在混亂的時刻短期擔任了中共臨時總書記。在他生命的最后十年里,正如劉康所說,“瞿秋白的思想在許多領域都與葛蘭西有所重合、相交”。具體而言,“他對五四思想中現代性的西方領導權的批判,以及他的農村文化革命理論與實踐,主要為建立中國的馬克思主義做出了貢獻”。27從第一次革命統一戰線的失敗中醒悟后,瞿秋白對由五四啟蒙運動所開創的資產階級民族文學與文化的“歐化”(Europeanization)發起了有力的進攻,并提倡一種基于“大眾語”的文化改革,且最終進行了試驗。與葛蘭西對民族-人民的文化的興趣相同,瞿秋白提出了大眾文化,支持將俗語作為潛在的文學語言,并試行漢語書寫系統的拼音化(romanization)以解決工人及農民的文盲問題和革命文化的宣傳問題。他將五四一代的中國城市知識分子描述為“流浪的薄海民”28,他們與傳統的中國相疏遠,而在政治上又無所依靠或感情用事。這同樣讓人回想起,葛蘭西對現代意大利知識分子社會-政治上的弱點所作出的冷峻判斷。瞿秋白既參加了中國共產黨領導的城市文化斗爭,也參加了在農村的軍事斗爭(后者導致毛澤東主義產生)。當中國紅軍因國民黨的軍事行動被迫開始長征—一場從中國南方轉至西北的犧牲慘重而悲壯的戰略轉移—時,瞿秋白被留在原蘇區,不久即遭國民黨逮捕。1935年,當葛蘭西還在法西斯統治的監禁中時,瞿秋白就已經被國民黨殺害了,這距離他遭捕不過數月而已。

左:《瞿秋白文集·文學編》,人民文學出版社,1985

右:《瞿秋白文集·政治理論編》,人民出版社,2013

然而,在中國香港學者張歷君(Lik-Kwan Cheung)看來,劉康富于啟發性的闡述仍不能令人滿意:因為盡管它意在凸顯革命實踐問題的重要地位,但仍未超出馬克思主義文化理論的范圍。與劉康關注瞿秋白批判現代中國文化歐化并提出民族-人民的文化相反,張歷君2010年的論文—我認為是本世紀以來以中文發表的最重要的葛蘭西研究文章之一—強調了葛蘭西和瞿秋白二人都是共產主義革命實踐的戰略思想家。具體而言,張歷君的文章以《現代君主與有機知識分子:論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成》為題,揭示了在葛蘭西著作與中國左翼傳統中,二者對領導權概念使用的共同基礎。29

首先,張歷君引出了佩里·安德森對領導權概念的梳理:在共產主義運動中,這一概念從俄國的進步民主傳統一直發展到第三國際,然后才有葛蘭西的用法。張歷君認為,安德森所提出的譜系比拉克勞和墨菲所提供的更為“扎實”。30安德森1976年的研究強調了領導權概念并非由葛蘭西所創,相反,這一概念“之前就有一段很長的歷史”31,特別是從19世紀末起,到十月革命的俄國革命實踐的歷史。從列寧主義或布爾什維克主義的政治話語來看,“hegemony”(gegemoniya)意味著對“資產階級革命中的工人階級”32領導地位的理論論爭。然而葛蘭西卻不得不面對社會主義革命的衰落,以及“在穩固的資本主義社會中,資產階級的機構統治著工人階級”33這一現實。在1922年第四次代表大會上,共產國際“首次使俄國的領導權口號的用法國際化”,呼吁無產階級的“領導權高于其他在反對資本主義斗爭里的階級聯盟中,各被剝削階級的領導權”。34葛蘭西參加了這次大會,而他隨后在《獄中札記》(Prison Notebooks)中處理“hegemony”(egemonia)這一術語的方法正來自共產國際的定義。但他不僅僅是推廣或是使這一概念普遍化,而且還使之適用于“西歐發達資本主義”35—在那里,資產階級市民社會就是幾乎無法逾越的堡壘,資本主義統治不僅建立在強迫之上,而且還建立在認同的基礎上。“這是全新且具有決定性的一步。”36

張歷君 《瞿秋白與跨文化現代性》,香港中文大學出版社,2020年

安德森首要關心的是,葛蘭西對領導權模糊的處理,提出了(據安德森的結論而言,葛蘭西也沒有能夠回答)在西方發達資本主義社會中,社會主義革命面臨的種種困難。而張歷君試圖隨著“理論旅行”進入到曠日持久的中國革命—與西歐狀況及俄國布爾什維克經驗都不相同的“東方”例子—中。37瞿秋白也參加了第三國際第四次代表大會(盡管我們沒有證據表明他和葛蘭西曾在莫斯科見過面),并且在那時他就已經是一名杰出的俄國資料的中譯者了。正如張歷君所提醒我們的,瞿秋白一定早就熟悉列寧對“gegemoniya”的討論,他也是公認的、最早在20世紀20年代的中國民主革命中提出列寧關于工人階級領導地位問題的中國左翼人士之一。瞿秋白使用的中文術語是領袖權(leadership),而它之后就不再流行了,變成了另一個更常見的詞:領導權。張歷君指出:在國共第一次聯盟的危機時期,瞿秋白明確地肯定了英語的“hegemony”與他的術語領袖權是一樣的,這一點令人信服。在1927年名為《中國革命中之爭論問題》的長文里,瞿秋白強調了哪個階級才是統一戰線中“領袖階級”(Class-Hegemony)的問題,并盡可能詳細地討論了無產階級與資產階級爭奪“領袖權”(Hegemony)的斗爭。38瞿秋白通過在中英文中給出兩個關鍵詞,創造了像“hegemony”一樣的領袖權概念。最后,張歷君比較了瞿秋白對領袖權(“hegemony”和“leadership”)的關注,以及葛蘭西對“egemonia”“direzione”的模糊用法,認為他們至少都有著列寧主義以及第三國際的“共同的理論資源和政治傳統”39。

瞿秋白剪影

張歷君理論爬梳的主要突破,不僅在于關注了革命術語的演變路線,更重要的是,它改變了中國當前對葛蘭西話語的聚焦點,并將其與中國在民族民主革命尚未完成的情況下,把對階級領導權(hegemony/leadership)所進行的戰略思考與實踐的自有獨特傳統重新聯系起來。葛蘭西的領導權概念,正如我之前提及的那樣,在當代中國被更多地譯作霸權。伴隨著拉克勞和墨菲的反本質主義與反列寧主義的潮流,這一理論術語目前主要是從“文化霸權”(cultural hegemony)的意義上來理解的。為了抵制這種當前在葛蘭西筆記的闡釋中對文化的過度強調,張歷君敦促我們將葛蘭西的“egemonia”/“direzione”譯回瞿秋白的領袖權這一術語,并將葛蘭西的著作看作與中國左翼進行深層對話的革命戰略話語。

拉克勞、墨菲 《領導權與社會主義戰略》第二版書影,Verso,2001

在我看來,張歷君的闡述能夠很好地幫助我們重訪作為共同經驗的國際兩次大戰間歇期,而不是按人們一般假設的那樣,非把當時全球的革命討論劃分為“西方”、俄國(“東方”)以及“非西方”不可。安德森已經指出,葛蘭西及其他許多20世紀西方馬克思主義者,“代表了對歐洲工人運動最后最具有戰略意義的討論”。但實際上,葛蘭西的思想也充分呼應了非西方的馬克思主義者的種種探索,即應該如何基于本民族的狀況來接受列寧主義路線。其中,正是因為葛蘭西和瞿秋白基于他們對完全不同的民族現實及經驗的反思,他們對列寧主義傳統的介入才形成了有革命力度的國際同時代性。

隨著這種馬克思主義的“去地方化”40(也就是去除馬克思主義的西方中心地方性),我們更能夠從歷史和政治上看出,為什么葛蘭西和瞿秋白是“戰友”。正如張歷君所提及的,突發的十月革命是20世紀的真正開端,這一世界歷史意義,在作為革命者的兩人的主體建構中扮演著重要作用。41劉康也提出:“只有當把他們表述其概念的歷史文本放在一起比較時,瞿秋白與葛蘭西之間的許多相似之處才顯得令人驚奇。”42在他們為適應現代列寧主義-雅各賓式政黨/君主,而成為新型知識分子的努力下,受后十月革命左翼運動影響的種種潰敗,決定了他們理論和戰略上的反思。葛蘭西的重新調整,植根于對德國三月行動43中“運動戰”的失敗、對法西斯統治下年輕的意大利政黨受到的巨大打擊的回應。他提出一條關于領導權斗爭的注解:“我們的調查應以這個政治-歷史的標準為基礎:一個階級占據統治地位有兩種方式,即領導[leading (dirigente)]和統治[dominant (dominante)]。它領導相關聯的階級,統治敵對的階級。”44 1927年,隨著統一戰線的垮臺,白色恐怖的災難襲來,國民黨右翼的勝出也給予年輕的中國共產黨幾乎致命的一擊。據瞿秋白所說,在第三國際指導下最終失敗的國民革命中,中國共產黨沒能夠在與民族資產階級的聯盟中保住其領導地位,也沒有能夠依賴農民的政治力量。瞿秋白對領袖權的竭力主張(正如張歷君所說明的)以及他為群眾所提出的文化改革(正如劉康在闡述中所強調的),都基于對中國資產階級啟蒙與革命中不徹底性的批判,以及對階級聯盟中新主體性的探索。這種狀況注定了中國左翼會在政治和文化斗爭中對軍事(或戰爭)藝術進行長期探索。

魯迅與軍事藝術

眾所周知,昆廷·霍爾(Quintin Hoare)和杰弗里·諾維爾·史密斯(Geoffery Nowell Smith)力圖闡明并詳細解釋葛蘭西的領導權理論,將上引文章中的“dirigente”翻譯為“知識和道德的領導地位”(intellectual and moral leadership),與通過武力(潛在地并且最終是軍事的)進行“統治”(domination)或“清算”(liquidation)形成對比:“一個社會集團的統治地位(supremacy)通過兩種方式體現出來,以‘統治’的方式和以‘知識和道德的領導地位’的方式。一個社會集團趨向于‘清算’或‘征服’,也許甚至還會通過武裝力量統治諸敵對的團體,而領導諸同類和相近的團體。”45

《獄中札記選》,Quintin Hoare,Geoffery Nowell Smith編譯

許多極其重要的評論都更關注中國左翼邁向政治領導權(political hegemony)的“萬里長征”,或對國內外敵人的清算。有了1925—1927年國民革命的創傷經驗,中國共產黨意識中的當務之急自然是政治的領導地位(political leadership)問題以及軍事斗爭問題,最終催生了毛澤東主義的軍事科學。毛澤東,最高明的戰爭藝術家,其軍事路線用他那句著名的口頭禪來總結就是:“槍桿子里面出政權。”46中國革命,長期被視為軍事經驗(既有積極的也有消極的)的歷史百科全書,它包括:城市暴動,農民起義,農村軍事根據地(毛澤東路線的起點)和游擊戰,悲壯的長征(一場戰略撤退、轉移),抗擊日本侵略的“持久戰”,1945年后的談判和全面內戰(類似于“陣地戰”的戰爭),接管中國大陸(奪取權力和“運動戰”的決定性一步),在朝鮮的國際主義戰爭,鎮壓反革命力量(社會改革的軍事化策略),“反帝反霸反修”的斗爭戰略,等等。

符合這種軍事斗爭豐富性的正是毛澤東主義話語—以斗爭哲學(philosophy of struggle)為特征的話語—的軍事化本身,以至于政治的領導地位也總是意味著軍事的領導地位(military leadership),以及為這樣一種領導地位而進行的政治斗爭中的軍事指揮。正如當代中國葛蘭西著作的杰出譯者陳越所言,這一事實是一個縮影,最生動地表明了軍事術語和軍事科學(主要源于克勞塞維茨的著作)在左翼政治語言中的擴散:從恩格斯到考茨基、盧森堡、列寧、托洛茨基,直至毛澤東。毛澤東的“人民戰爭”(people’s war)話語根本上是“讓戰爭的敵對性返回政治”,而對葛蘭西來說,“戰爭是市民社會的密碼”。47這一論述可以追溯到拉克勞和墨菲對馬克思主義-列寧主義傳統的批判中:“從考茨基到列寧,馬克思主義的政治構想都依賴于一種想象,而這種想象有很大一部分要歸功于克勞塞維茨。”拉克勞和墨菲重新審視了這種政治的軍事化:“從考茨基的‘消耗戰’(war of attribution)到布爾什維克化運動和‘階級反對階級’這種極端的武裝主義(militarism),建立一條嚴格的分界線被認為是政治特有的條件—‘政治’被單純地設想為階級斗爭的領域。”通過強調葛蘭西“知識和道德的領導地位”概念,他們的激進民主哲學認為,“陣地戰”代表了一種更加多變的,且在市民社會中,實際上是抵抗預定階級身份政治的去軍事化方法:“的確,軍事隱喻在這里是在相反的方向上被隱喻化的:如果在列寧主義中有一種政治的軍事化(militarization of politics),那么在葛蘭西那里就有一種戰爭的去軍事化(demilitarization of war)。”48

《戰爭論》(全十卷),商務印書館,2019

被毛澤東農村包圍城市的軍事-政治遺產所遮蔽的是,在國民黨控制下的城市地區中,直接的階級戰爭是幾乎不可能發生的,那么,文化的、知識的和道德的斗爭場所(或者用中國共產黨自己的說法,文化戰線和統一戰線工作)就具有極端重要性。劉康認為,“根據葛蘭西的理論,中國革命遺產的一個主要特征可以看作,通過文化革命來建構并鞏固革命領導權(revolutionary hegemony)”49。這里我將進一步主張的是,在列寧主義-毛澤東主義的實踐那里,實際上并不存在軍事-政治斗爭(以農村為基礎以至于中國共產黨被看作農民的黨)同文化革命(其在城市區域中的存在很容易被忽略)之間的“嚴格的分界線”。相反,恰恰是兩條“戰線”多元決定的(因此是不平衡但有時是高效的)互補性和相互滲透,將中國革命的經驗界定為一個整體。在我看來,有必要正視在每一歷史的緊要關頭上,這種軍事統治的政治化與文化-知識-道德領導地位(cultural-intellectual-moral leadership)的軍事化之間的辯證糾纏。

為了達到對文化領導權(cultural hegemony)的葛蘭西式的軍事解讀,我們需要探究魯迅在中國左翼歷史中所扮演的角色。魯迅(1881—1936),是公認的20世紀中國最重要的作家和知識分子,以其批判的力度、現代主義的深度及精神的戰斗性而聞名。這里我們要關注他生命中最后但也許是最具爭議性的十年,其間,他成為中國左翼文學、文化及藝術運動的精神領袖。在1933年瞿秋白介紹魯迅著作的文章中,他通過分析后者從“進化論到階級論”,“從紳士階級的逆子貳臣到無產階級和勞動群眾的真正的友人,以至于戰士”的知識-政治軌跡,從而將其偶像化。50在瞿秋白看來,魯迅最終將他的陣地轉移到了中國左翼的新“壕塹”(entrenchment)中。當1940年提出“新民主主義”(“新民主”,即帶有中國共產黨領導權的民族-人民戰線,參見后面的討論)的方案時,毛澤東回顧了中國左翼的隊伍。尤其著名的是,他將魯迅奉為“中國文化革命的總指揮”51。

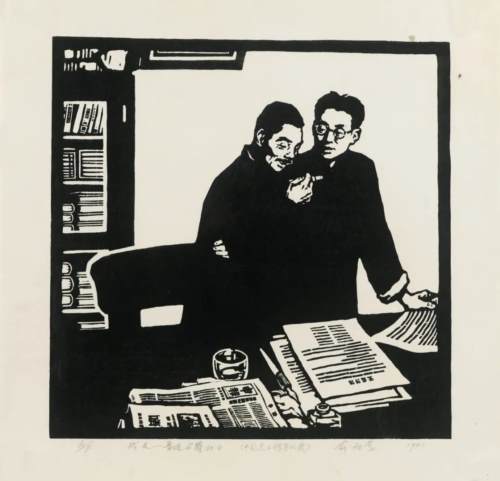

俞啟慧木刻版畫《魯迅與瞿秋白》

這種軍事化語言不只是作為隱喻的結構存在于魯迅的文化實踐之中,文學軍事化也是魯迅左翼寫作和活動的一種主要創作特征與生產方式。在成為左翼的1928—1936年間,他促成雜文這一新近發明的文體進入到中國革命文學中。雜文,通常譯作“miscellaneous essay”,是一種論戰形式的隨筆寫作,代表了中國文學現代性最不純正的狀態(并且因此在政治上是富有成效的)。正如毛澤東的戰略建立在半封建半殖民地中國的薄弱環節—農村腹地中一樣,魯迅創造的雜文也能夠在今天學者稱為“上海摩登”的“印刷資本主義”中找到一個薄弱環節。他設法通過成為一位進行隨筆創作的“軍事戰略家”,來達到戰斗目的:他不斷改換筆名,在不同的出版地點變更文學營壘的陣地,用各種各樣印刷上的方法同國民黨的審查制度玩“捉迷藏”。上述種種做法,都通過其對抗性,在不斷縮小的文學領域中努力打開一個論戰的空間。而這并不意味著魯迅把一個文學的領域,轉變成一個為革命的政治論壇。相反,這事關把全部這些實踐上的“戰略”,納入他把雜文寫作作為美學上和體裁上的一種次文類的“決策”中;還事關創造一種真正的革命文學的前沿陣地—其中,革命政治能夠具體地展現自身,而不是簡化成一個空泛的理想或純口號的呼喊。他通過這樣做,將文學推向“文學性”的零度,寫作在那里必須冒著非文學性的風險,以發揮它在革命危機中的作用。因此,雜文就意味著“文字學的游擊”(grammatological guerilla)。用魯迅自己的話來說:“生存的小品文,必須是匕首,是投槍。”52在雜文的每一處論戰中,我們都能夠看到小規模的、具體而微的文學“游擊戰”(war of maneuver)。

《魯迅全集》,人民文學出版社,2005

但總的來看,眾多雜文的產出又不止如此,它們構成了為文化、知識和道德的領導地位的不屈不撓的、艱苦卓絕的、富有耐性的“陣地戰”。通過將一篇篇雜文收進1932年出版的書中,魯迅還預想了一種包含所有他從反動派和極“左”分子那里所接受到的攻擊的文集,他把這個集子稱作《圍剿集》。53也就是說,他在其雜文作品中進行的反擊,在國民黨統治下—魯迅稱之為“最黑暗”的時期,而修正主義歷史學家之后稱之為中國“資本主義的黃金年代”—半封建半殖民地中國的城市中心,形成了一種看似不可能但卻持續的反圍剿及反攻運動。瞿秋白給出了雜文寫作的先鋒性定義:“戰斗的‘阜利通’。”54瞿秋白同樣敏銳地將白色恐怖下魯迅陣地戰的特征描繪為“韌的戰斗”和具有葛蘭西精神的“壕塹戰”。55這種“游擊戰”與“陣地戰”的結合,在魯迅1925年寫作的散文詩56中就有預示。在那首詩的存在主義語言中,一方面,文學是“盾”,意味著坦然抗拒虛妄、空虛與絕望;另一方面,寫作是一種無畏的“擲”的動作,拋去自己“身中的遲暮”。57

魯迅反圍剿的軍事修辭使人想起,在同一時期中國共產黨反抗國民黨數次“圍剿”進攻的軍事斗爭。當中國共產黨在延安找到其新的根據地后,已經開始獲得黨內中央領導地位的毛澤東宣告紅軍在國民黨所有的進攻之下挺了過來。魯迅的活動與這些武裝斗爭在地理上和戰術上是完全分離的。但是,在毛澤東對作為第一次國內革命戰爭的1927—1937年—也是葛蘭西在監獄中的十年—的回顧性描述中,魯迅的事業卻具有特殊重要的地位,且被放在與中國共產黨漫長武裝斗爭的開端相同的位置。毛澤東所總結的這種重要性,需要在這里大篇幅地引用一下:

第三個時期是一九二七年至一九三七年的新的革命時期。因為在前一時期的末期,革命營壘中發生了變化,中國大資產階級轉到了帝國主義和封建勢力的反革命營壘,民族資產階級也附和了大資產階級,革命營壘中原有的四個階級,這時剩下了三個,剩下了無產階級、農民階級和其他小資產階級(包括革命知識分子),所以這時候,中國革命就不得不進入一個新的時期,而由中國共產黨單獨地領導群眾進行這個革命。這一時期,是一方面反革命的“圍剿”,又一方面革命深入的時期。這時有兩種反革命的“圍剿”:軍事“圍剿”和文化“圍剿”。也有兩種革命深入:農村革命深入和文化革命深入。這兩種“圍剿”,在帝國主義策動之下,曾經動員了全中國和全世界的反革命力量,其時間延長至十年之久,其殘酷是舉世未有的,殺戮了幾十萬共產黨員和青年學生,摧殘了幾百萬工人農民。從當事者看來,似乎以為共產主義和共產黨是一定可以“剿盡殺絕”的了。但結果卻相反,兩種“圍剿”都慘敗了。作為軍事“圍剿”的結果的東西,是紅軍的北上抗日;作為文化“圍剿”的結果的東西,是一九三五年“一二九”青年革命運動的爆發。而作為這兩種“圍剿”之共同結果的東西,則是全國人民的覺悟。這三者都是積極的結果。其中最奇怪的,是共產黨在國民黨統治區域內的一切文化機關中處于毫無抵抗力的地位,為什么文化“圍剿”也一敗涂地了?這還不可以深長思之嗎?而共產主義者的魯迅,卻正在這一“圍剿”中成了中國文化革命的偉人。58

根據這段闡述,第一次國內革命戰爭中有兩條戰線。毛澤東是根據地地區軍事斗爭的領導,而魯迅,一個無黨派作家,一個共產主義支持者或同路人,領導了城市地區中的文化戰爭。更重要的是,毛澤東強調這兩條戰線是不平衡地發展著的,但同時,又是彼此不可分割甚至不可或缺的。魯迅生活在一個被日本侵略、帝國主義、半殖民主義所分割,而且還有著深刻城鄉區分的中國。就像葛蘭西在監獄中一樣,他被孤立在上海的書房當中,切斷了與任何發生在農村的革命斗爭的直接聯系。但他文學的軍事化展現了一種在高度反革命政權之下,進行領導權的非軍事化斗爭策略的可能性—這里已經有一重抗爭文化中軍事化和非軍事化的辯證糾纏。而且,他孤獨的雜文寫作事業與軍事-政治戰線保持著一種遙遠卻強有力的聯系。在魯迅生命的盡頭,他針對當時廣泛存在的失敗宿命情緒,寫道:

我們自古以來,就有埋頭苦干的人,有拼命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人……這一類的人們,就是現在也何嘗少呢?他們有確信,不自欺;他們在前仆后繼的戰斗,不過一面總在被摧殘,被抹殺,消滅于黑暗中,不能為大家所知道罷了……自信力的有無,狀元宰相的文章是不足為據的,要自己去看地底下。59

這篇文章60含蓄地但無疑提及了中國共產黨及其軍隊—在魯迅看來是看不見的、“地底下”的斗士—經歷漫長的撤退后,在中國的偏遠地區繼續活了下來。魯迅坦然面對的“戰爭”,與中國共產黨的有生力量之間的另一種關聯,來自他臨終時寫的一段話:“外面的進行著的夜,無窮的遠方,無數的人們,都和我有關。我存在著,我在生活,我將生活下去,我開始覺得自己更切實了,我有動作的欲望。”61對一名病重的斗士而言,上海夜晚是黑暗的,“無窮的”統一戰線卻在這黑暗中存在著。中國革命至少以詩化的形式,作為“切實”的整體浮現了出來。

位于羅馬的葛蘭西之墓

要再次說明的是,我的目的不只是要關注在漫長的中國革命中,較少研究到的文化革命領域,而是要解釋其中存在著一種游擊戰與陣地戰之間辯證的糾纏,即為了軍事統治的戰斗以及為了文化-知識領導地位的斗爭。毛澤東與魯迅之間的不平衡性及遙遠的聯系—中國左翼軍事藝術的兩面—與葛蘭西在筆記中提出的難題形成了真正的同時代性對應。

從“民族-人民的”集團到當代中國

我們已經看到,在兩次大戰期間,就革命策略問題所進行的論辯中,葛蘭西和中國左翼如何代表了這種論辯的強度與復雜性。最后,我們也許要回到葛蘭西理論中另一個關系到之后的中國左翼運動的問題上。那就是“民族-人民的”(national-popular)文化與社會“集團”(bloc)問題。

陳越近年將他對葛蘭西筆記闡釋的重心放在“民族-人民的”這一概念上。在陳越的解讀中突出的是,人民(the people)這一與中國革命相關且在其中極具重要性的概念。如何使“人民”概念化/具有政治性呢?從盧梭的作為集體意志的人民主權觀念,到法國大革命;從19世紀社會主義運動的傳統,到俄國和中國的共產主義實踐:這個問題糾纏著現代解放政治。此外,又如何形成政治組織(政黨)和“人民”的“高級文化”(一種新的知識形態)?作為葛蘭西的《現代君主論》(Modern Prince)中文譯者,陳越甚至主張“現代君主的人民性”(即雅各賓先鋒黨)只不過是“人民的革命性”。62

《現代君主論》中譯本, 上海世紀出版集團,2006

在這一點上,我們不妨細讀《獄中札記》中一些很少被引用的篇章,以表明葛蘭西關于民族-人民的表述實際上與他對現代中國的解讀聯系在一起。在第五冊筆記本討論“民族-人民的”條目中,葛蘭西直接把意大利語中“更嚴格意義上”的“民族的”和“人民的”,同“孫中山民族-人民的政治的三種原則”這一中文的例子進行比較。63正如葛蘭西所發現的那樣,中國革命先驅孫中山的“三民主義”(英語譯為San Min Chu I,有時也譯為Three People’s Principles)幾乎很難譯成歐洲語言。這很大程度上因為全部三種原則—民族、民權和民生—都重新指向中文特有的“民”(the people)這一事實。除了對中國革命話語中“民族”和“人民”概念的結合抱有很深的興趣之外,葛蘭西還關心在意大利和中國都出現的、相類似的知識分子與“人民”的疏離。他在同一條目中提及:“在中國,知識分子同樣遠離人民。”64這條線索帶領我們回到他早前在同一本筆記中的《關于中國文化的札記》(“brief notes on Chinese culture”)那里。由于傳統高級文化通用的書寫系統,與群眾所說的各種各樣的方言之間的分隔,“中國就無法有流傳很廣的人民文化”。葛蘭西的評述與瞿秋白對一種新的民族-人民的語言的要求有著驚人的相似性,而瞿秋白所倡導的大眾語言不同于傳統古典中文(文言文)與歐化的現代書寫語言。葛蘭西接著說道:“從某種意義上來說必須要引進音節字母。”65他甚至推斷“俄語或英語字母”對中文來說更好。葛蘭西不可能知道的是,和許多中國知識分子一樣,瞿秋白也提出了中文的拼音化,甚至在中國蘇區進行了試驗。

眾所周知,在孫中山傳奇一生的盡頭,他根據列寧主義黨組織的模式改組了國民黨,形成了國民黨與年輕的中國共產黨的聯盟,以及與第三國際的合作。結果,國民黨與中國共產黨都尊奉孫中山為革命先賢,信奉他的民(人民/民族)的主張。國民黨右傾化及屠殺共產黨員之后,葛蘭西分析了“孫中山右翼后繼者們的政治”66,并發現他們仍在教育系統中宣傳著三民主義(我們也忍不住猜想,葛蘭西一定會在心里將歐洲法西斯主義的出現作為一個對照點)。因此他的第五冊筆記本證明了他仔細閱讀過相當數量的有關中國文化與政治的資料、書籍或文章。不幸的是,他并沒有在有生之年看到中國共產黨艱苦卓絕的革命最終成功建立了一個新中國,這個國家將人民寫進了其正式名稱:人民共和國(the People’s Republic)。

按照葛蘭西的說法,“[一定的]基礎(structure)和一定的上層建筑(superstuctures)形成一種‘歷史集團’”;“只有一個全面的意識形態體系才能合理地反映出一定基礎中的種種矛盾,并展現出革命實踐的種種客觀條件的存在”。67在“基礎與上層建筑之間必然的相互作用”中—即“真正的辯證過程”—一個政治聯盟可能會形成。在中國共產黨漫長的武裝斗爭背后的,是一個建立具有“民族-人民”性質的新階級聯盟的持久艱苦的過程,是一個由工人階級、農民階級、小資產階級(包括現代知識分子)以及民族資產階級組成的人民的集團。毛澤東把這一將要出現的領導權概括為“新民主主義”方案或“人民民主專政”。這個方案不應被過度簡化成對西方人民陣線的直接模仿,抑或對東方斯大林主義的戰后人民民主方案不假思索的移植。中國共產黨的事業基礎,源自革命的不間斷過程和馬克思主義中國化的正面經驗及反面教訓。中國共產黨在這個集團中的領導地位的組成,也伴隨著葛蘭西所言的知識分子與人民的疏離,以及人民的“高級文化”的創制,這個過程曾引起許多論辯(關于文化生產中“民族形式”的論辯只是其中之一,在某種程度上,葛蘭西的第五冊筆記本已經預見到了)。毛澤東在1949年后對中國社會主義道路的探索,可以被視作一系列在人民民主這一歷史集團中克服統一戰線與專政、統治(domination)與領導地位之間的矛盾的嘗試。他最終也沒能成功的方案便是“在無產階級專政之下繼續革命”。這一探索周期的最終失效,也幾乎意味著民族-人民的集團的解體。

隨著市場導向的改革,在資本主義世界體系中,一個“社會主義市場經濟”的特殊存在出現了。直至今日,人民的政治(the politics of the people)對中國共產黨當前發展主義(developmentalist)的治理來說,仍然是關鍵的遺產、權力來源以及合法性。在這個去政治化空間的特定情況下,“民族-人民”能否重煥活力,“人民”的集團能否重新建立?換句話說,中國共產黨能否在“人民”中激活新的解放性的政治內容?在黨內是否給批判的知識分子及其文化方案留有任何空間?這些問題潛藏于陳越在當今中國對葛蘭西的解讀背后。他得出一個極為哲學的、詩意的命題:“葛蘭西和孤獨。”葛蘭西在獄中的孤獨成為在當代文化政治中缺席的雅各賓分子的孤獨。陳越敦促我們與這種孤獨同在。68

汪暉 《死火重溫》,人民文學出版社, 2000

在政黨-國家的空間邊緣,汪暉—一位重要的中國知識分子和學者,被認為是中國新左翼的代表人物—曾稱魯迅是“有機知識分子”(organic intellectual)的典范。69汪暉不只是想關注如何評價魯迅的問題。他對葛蘭西概念的使用,試圖在全球資本主義、國家權力、大眾傳媒以及知識生產進行新制度化的進程中恢復陣地戰。雖然新自由主義者與新左派的論爭已經在當前文化視野中失去了勢頭,但中國的新左派一度代表了批判的星星之火,在這個迅速變化的后社會主義國家和世界中,在正形成的新圍剿與壕塹里,并不完全受政黨-國家的框架限制。當然,社會主義的人民政治的新形式,要重新創造的“人民”的新形式,都還無法確定,有待考察。70陳越引用了一句論陣地戰的名言,來對他的葛蘭西研究作總結:“這是一場全力以赴的、艱苦的戰役,它需要具備非同尋常的耐心和創造力。”71陳越的語言是極簡主義的,精神上絲毫沒有盲目的樂觀,卻充滿不屈的信心。因此,我也不想用一個悲觀的答案為這篇文章作結。我們必須在各種形式的孤獨中保持耐心與創造力,以求不僅保持與葛蘭西同時代,還與毛澤東、瞿秋白和魯迅同時代。葛蘭西的種子仍然埋在中國社會的土壤中。72

注釋:

1 譯者注:本文系美國布蘭代斯大學(Brandeis University)中國文學副教授、比較文學和文化項目主任王璞就葛蘭西與中國左翼的關系問題所寫文章的譯文。原文載于弗雷德里克·杰姆遜(Fredric Jameson)、羅貝托·戴諾托(Roberto Dainotto)主編的《葛蘭西在全世界》(Gramsci in the World, Durham: Duke University Press, 2020)一書。文章系統地闡述了葛蘭西與中國左翼(特別是毛澤東、瞿秋白、魯迅以及當今中國的“新左派”)這二者雖不在同一時空,卻有著相似的理論術語、理論邏輯以及理論立場。譯文經作者本人仔細審閱、修訂,在此表示感謝。

2 例如,佩里·安德森將“葛蘭西的情況”看作西方馬克思主義崛起中的“例外”(Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, New York: Verso, 1979, p.54)。譯者注:中譯本原文如下:“葛蘭西的情況,作為決定這種理論從經典馬克思主義語言普遍后退的歷史規律的象征,是一個例外。”參見佩里·安德森:《西方馬克思主義探討》,高铦、文貫中、魏章玲譯,人民出版社1981年版,第71頁。

3 劉康:《全球化·民族化》,天津人民出版社2002年版,第86頁。

4 譯者注:即隆巴爾多·拉第斯·卡爾朋所著的《葛蘭西的生平》,黃蔭興譯,世界知識出版社1957年版。

5 George Derwent Thomson, “Gramsci, the First Italian Marxist”, in Marxism Today, 1(1957), p.61.

6 譯者注:這里指的應該是朱塞佩·費奧里的《葛蘭西傳》(吳高譯,人民出版社1983年版)和詹·約爾的《“西方馬克思主義的鼻祖”—葛蘭西》(郝其睿譯,湖南人民出版社1988年版)這兩部傳記在1980年代的出版。同時值得注意的是,1980年代也是葛蘭西相關作品譯介的高峰期,這些作品包括但不限于:《獄中札記》(葆熙譯,人民出版社1983年版)、《葛蘭西論文學》(呂同六譯,人民文學出版社1983年版)、《陶里亞蒂論葛蘭西》(恩內斯托·拉焦尼埃里編,袁華清、楊國順、吳澤恩、王干清譯,人民出版社1983年版)、《西方馬克思主義譯文集》(中共中央黨校科研辦公室1986年版)、《葛蘭西:政治家、囚徒和理論家》(毛韻澤著,求實出版社1987年版)。1980年代的葛蘭西譯介熱可見一斑。

7 Liu Xin, “Gramsci’s Presence in China”, in Carte Italiane, 2 (7), 2011, p.71.

8 譯者注:即中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局國際共運史研究所編譯:《葛蘭西文選:1916—1935》,人民出版社1992年版。

9 Liu Xin, “Gramsci’s Presence in China”, p.72.

10 譯者注:Hegemony與Leadership兩詞按照慣例,前者在本文中譯作“領導權”,后者譯為“領導地位”:前者詞義的演變擁有一段漫長的歷史,具體可參見雷蒙·威廉斯的《關鍵詞:文化與社會的詞匯》中的“Hegemony”一節(劉建基譯,生活·讀書·新知三聯書店2016年版,第247—249頁),但更側重詞義“非暴力認同”的一面;后者則可根據詞的字面意思理解為“領導的權力”(見后文)。除此之外,在張歷君討論瞿秋白的章節中,“hegemony”一詞的譯法則遵從瞿秋白與張歷君所倡導的“領袖權”,直接引用瞿秋白文章及張歷君文章的部分均按“領袖權”譯,正文部分為了前后統一則不作改變。

11 譯者注:即佩里·安德森于1976年在第100期《新左派評論》(New Left Review)上發表的文章《安東尼奧·葛蘭西的二律背反》(“The Antinomies of Antonio Gramsci”)。

12 Perry Anderson, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, in New Left Review, 1 (100), 1976, p.78.

13 Arif Dirlik, “The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”, in Modern China, 9 (2), 1983, p.184.

14 Ibid., p.203.

15 Ibid.

16 Ibid., p.204.

17 Ibid., pp.204-205.

18 Ibid., p.206.

19 Ibid., p.207.

20 Ibid.

21 Arif Dirlik, “The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”, in Modern China, 9 (2), 1983, p.207.

22 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, 2014, p.59.

23 譯者注:如果按照瞿秋白的譯法,此處也可譯為“領袖權的概念”。但為了全文的統一,這里以及本節中的正文部分都還是使用“領導權”的譯法。

24 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, in New Literary History, 28 (1), 1997, p.69.

25 譯者注:有關這一問題的論述,可參見葛蘭西那篇未完成的文章《南方問題的一些情況》(收錄于《葛蘭西文選(1916—1935)》,第226—251頁)以及朱塞佩·費奧里《葛蘭西傳》第六章與第二十一章的相關文字,前者標志著葛蘭西從“新聞工作到獄中進行思索的過渡”。南方問題是意大利農民問題的具體形式之一(另一種是“梵蒂岡問題”)。葛蘭西認為,意大利的無產階級應當將廣大的農民群眾納入自己的革命綱領當中,把他們爭取到自己這一邊,只有這樣,且“只有在擺脫了各種行會主義殘余之后,才能成為領導階級”。而將農民與無產階級聯系起來的,正是黨的“有機知識分子”。

26 哈羅德·羅伯特·伊薩克斯(Harold R. Isaacs),一名托洛茨基主義支持者,是首先將國民革命表述為“悲劇”的歷史學家之一。應該注意的是,莫斯科也曾深入參與國民革命,并且中國革命的方向成為斯大林和托洛茨基種種分歧的主題之一。

27 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.73.

28 瞿秋白:《〈魯迅雜感選集〉序言》,《瞿秋白文集(文學編)》第三卷,人民文學出版社1985年版,第113頁。譯者注:“薄海民”,即英文的Bohemian,現多譯為“波西米亞的;波西米亞人;波西米亞語”等。19世紀起,其含義從一個指涉民族的概念逐漸發生偏移,代指蔑視社會慣例、非常規的人,特別是從事藝術的人。瞿秋白在文中用它來定義“小資產階級的流浪人的智識青年”。

29 本文最初寫作和定稿時,張歷君的《瞿秋白與跨文化現代性》一書尚未出版。很遺憾,對這一著作的討論無法在這里展開,只能留待以后。

30 張歷君:《現代君主與有機知識分子—論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成》,《現代中文學刊》2010年第4期。

31 Perry Anderson, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, p.15.

32 Ibid., p.20.需要說明的是,此處的gegemoniya是俄語詞的拉丁化拼法,所對應的意大利語則是egemonia,而葛蘭西在筆記中的微妙及至模糊處理,詳見下文。

33 Ibid.

34 Ibid., p.18.

35 Ibid., p.22.

36 Perry Anderson,“The Antinomies of Antonio Gramsci”, p.20.

37 張歷君:《現代君主與有機知識分子—論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成》。

38 瞿秋白:《中國革命中之爭論問題》,《瞿秋白文集(政治理論編)》第四卷,人民文學出版社1989年版,第435頁。

39 張歷君:《現代君主與有機知識分子—論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成》。

40 Harry Harootunian, Marx after Marx: History and Time in the Expansion of Capitalism, Columbia University Press, 2015, pp.1-20.

41 張歷君:《現代君主與有機知識分子—論瞿秋白、葛蘭西與“領袖權”理論的形成》。

42 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.74.

43 譯者注:1921年3月23日至4月1日,在德國中部地區發生了一次無產階級武裝起義。反動政府出動國防軍進行鎮壓,由于力量懸殊,起義以失敗告終。國際共產主義運動史通常將這次起義稱為“三月行動”。

44 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.1, trans. Joseph A. Buttigieg, New York: Columbia University Press, 1992-2007, p.136.

45 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, eds., Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart, 1971, p.57.

46 這一路線最初來自毛澤東在1927年年中中國共產黨緊急會議上的講話。

47 陳越:《陣地戰的藝術:從葛蘭西迂回的思考》(未刊文)。我非常感謝陳教授與我分享他就葛蘭西所寫的未發表的著作并幫助形成本節的論點。

48 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, p.60.

49 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.71.

50 瞿秋白:《〈魯迅雜感選集〉序言》,《瞿秋白文集(文學編)》第三卷,第115頁。

51 毛澤東:《新民主主義論》,《毛澤東選集》第二卷,外文出版社1965年版,第372頁。

52 魯迅:《魯迅選集》第三卷,楊憲益、戴乃迭譯,外文出版社1980年版,第343頁。

53 同上,第173頁。

54 瞿秋白:《〈魯迅雜感選集〉序言》,《瞿秋白文集(文學編)》第三卷,第86頁。

55 同上,第118頁。

56 譯者注:即《希望》一詩,參見《魯迅全集》第二卷,人民文學出版社2005年版,第181—184頁。

57 魯迅:《魯迅選集》第一卷,第326—327頁。

58 毛澤東:《新民主主義論》,《毛澤東選集》第二卷,第376頁。

59 魯迅:《魯迅選集》第四卷,第130頁。

60 譯者注:即《中國人失掉自信力了嗎》,參見《魯迅全集》第六卷,第121—123頁。

61 魯迅:《魯迅選集》第四卷,第307頁。譯者注:語出《“這也是生活”……》,參見《魯迅全集》第六卷,第624頁。

62 陳越:《如何思考人民?—論葛蘭西“民族-人民的”概念》,(臺灣)《人間思想》第8輯,2018年。

63 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.2, p.362.

64 Ibid.

65 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.2, p.285.

66 Ibid., p.286.

67 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.3, p.340.

68 陳越:《葛蘭西和孤獨》,《馬克思主義美學研究》第11卷第2期,2008年。

69 汪暉:《死火重溫》,人民文學出版社2000年版,第429頁。

70 本節最初寫于2013—2014年。在這一修訂版中,我想進一步揭示中國文化與社會更新近的發展—特別是這個政黨-國家近幾年的重大轉變—更要緊的是力求一種葛蘭西式的分析,但很可惜,未能完全做到。

71 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, p.238.

72 我要感謝匿名審稿人的深刻意見,它們在重塑本節觀點中起著重要作用。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號