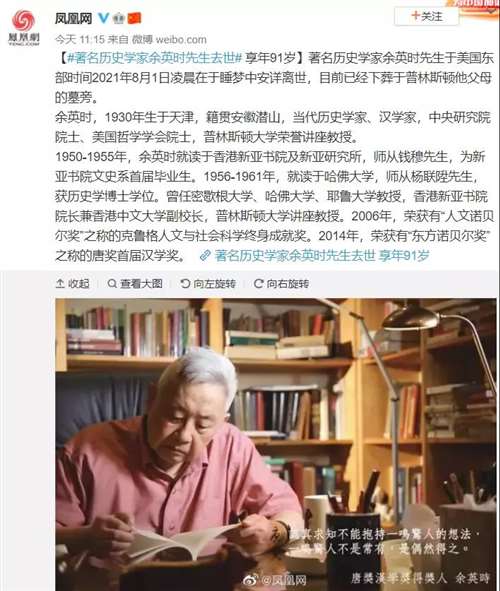

余英時死了,鳳凰網發了一條圖文并茂的微博哭喪:

不成想,“民智已開”的網友卻不領鳳凰的這份“悲情”:

鳳凰網的微博其實不過轉發的是“學人”公眾號的哭喪文。“學人”是自媒體時代的平臺,往前追溯就是“愛思想”,再往前就是“天益”、BBS時代的“燕南社區”……

余英時的死,把一幫骨灰級的右翼平臺和老右都引出來了,想必這兩天哭喪、拜祭的文章便會蜂擁而至。

作為一個在“燕南”時代就已經混跡于網絡江湖的草根左派,筆者不妨搶先祭奠一下這個很有代表性的人物,也算給那個牛鬼蛇神“翻手為云覆手為雨”的時代作一幅畫像。

不要怪筆者言語刻薄、對這個死狗沒有絲毫的“敬畏”,筆者忍不住罵人的沖動,實是因為他那篇流毒甚廣、惡毒咒罵毛主席的文章《從中國史的觀點看毛澤東的歷史位置》,筆者的“刻薄”,不過是“以彼之道還施彼身”。

作為一個所謂的“著名歷史學家”,即便評價一個與自己政見完全對立的歷史人物,也不應該偏頗、惡毒如斯,幾千字的內容沒有絲毫的“客觀”可言,即便如西方的那些頂級反G學者也不至如此。余文與茅姓老賊的那篇臭名昭著的反毛文章相比,惡劣、下作程度完全不遑多讓。有此劣跡,可見其治學亦無絲毫的嚴謹、扎實可言,“著名學家”之類不過是狗類的互相吹捧罷了。

“劣紳后代”余英時

余英時1930年生于天津,原籍安徽潛山,父母均出生于安徽的士紳家庭。

余英時的爺爺是當地的一個大地主,其所在的家族在潛山是一個地位顯赫的大家族。余英時兒時曾寄居在堂叔余誼密家中,余誼密辛亥革命后與安徽地方軍閥交好走上了仕途,后回鄉做了大地主;余誼密的侄子余大化參加進步學生運動,背叛地主家庭,走上了革命道路,大革命失敗后潛回家鄉從事地下活動,卻因余誼密告密而慘遭殺害;余大化的胞弟余化民也參加了共產黨,組織黃柏暴動不幸被團練逮捕,有人念及其是余誼密的侄子,欲免其一死,余誼密卻手書團練,“社會敗類,家庭逆子,殺!”;余誼密也組織了團防,協同國民黨二十五軍,參與對大別山紅色根據地的圍剿,1935年被紅二十八軍反殺。

對于余誼密這樣一個十足反動的人物,余英時卻倍加崇敬,時時懷念,稱其“盛德大業”。余英時在《疏園遺作集存序》中感慨:“余生也晚,值亂世,已不及見詠南公。平生盛德大業,唯于庭趨時得聞其一二。抗日戰事起,余隨家人避難返皖西潛山故里,先后逾八年,嘗于其間數訪公舊居小樓,一楹有林泉之勝,傲然宿儒精舍,不知其為顯官別構矣。”

余英時的父親余協中很早就參加了國民黨,國民黨敗退前,在國民政府任參事,解放后逃到了臺灣。余英時1949年11月考入燕京大學,本來新中國是準備好好培養余英時的,余英時父親卻因在臺灣混不下去就跑到了香港,并修書一封給余英時望他赴港團聚。1950年余英時抵達香港,入讀香港新亞書院,師從國學大師錢穆;1955年入美國哈佛大學,其后陸續在美國和香港的大學任教授,1987年以后擔任美國普林斯頓大學校聘講座教授。

毛主席曾經說過,要看出身但不唯出身。社會存在決定意識,一個人的家庭出身對個人意識和階級立場的塑造很重要,但后天的自我改造和選擇更加重要。余英時最終并沒有如他的兩位堂兄那樣走上革命道路、徹底背叛本家庭所處的剝削階級,即便新中國不計前嫌為他提供了優越的成長環境。

余英時曾回憶說:“從北京移居香港,這是我生命史上一個最重大的轉折點,我的人生徹頭徹尾地改變了。”這個轉變的確很徹底,但徹底的不是他階級立場的轉變,而是對民族、對祖國的背叛!

“去國者”余英時

正如閑言先生所言,“如果要在當代華人學者中評選被西方、尤其是美國洗腦的代表人物,余英時先生或可毫無懸念地當選。”

余英時早年師從錢穆,而錢穆晚年研究的一個課題就是“中國何以不亡國”,得出的結論是“文化勝利法”,認為中國歷來有一批有道統、有操守的“士”。余英時后來便以這樣的“士”自居,自稱“文化中國人”,以“中國文化的守護者”自居。

然而,余英時是怎么守護“中國文化”的呢?他在《到歷史中尋找今天中國問題的根源》中講道:

1840年以后外國人進來,只是要跟中國做生意,打開中國市場;就象中國的“絲綢之路”打開了中亞乃至羅馬的市場一樣。不能說這是侵略,也不能說是欺負中國。主要要看你會不會“應付”。中國的應付是失敗的,人家日本就應付得很好,所以它慢慢站立起來了,不但沒有被犧牲,而且變成了列強之一。

這就是余英時為強盜、為強奸犯辯護的邏輯,強盜搶劫了你、強奸犯強奸了你,你不能指責人家搶劫、強奸,是你自己沒“應付”好,把洋大人伺候好了,就能合作共贏了。

這樣的邏輯,實際上也是崇美知識精英和買辦們通行的話語邏輯,不知道算不算余英時的一大“發明”。

又如,余英時在一次會上公然講:

新自由主義就是要避免殘忍,慢慢像孟子說的對任何人保持尊敬。儒家反對:“殺一不辜,行一不義”。美國對殘忍的事情是看不慣,這與他們的宗教信仰和民主修養有關。

這樣完全違背事實的傻X話語哪怕瞎子也講不出來,偏偏他余英時就能堂而皇之地公然講出來。德國學者妮科勒·施萊等人做過一個統計,從1622年開始屠殺印第安人到美國2003年發動摧毀伊拉克戰爭,美國共挑起和參與了45場戰爭。屠殺之眾何止千萬?又還有多少人因此流離失所、饑寒交迫?美國之殘忍罪惡可謂罄竹難書,舔狗余英時卻拿起了“宗教信仰和民主修養”的彩紙給這個全人類的強盜和罪犯涂脂抹粉。

與對美帝國主義的無恥吹捧形成鮮明對比的,就是余英時炮制的“東方專制論”:

修養在中國一向是重要的,從漢朝開始,怎么教育太子成為一個專制的君主,從小就要進行人文教育,讓他長大后怎么統治這個帝國,專制皇帝不是大權掌握,想干啥就干啥,而是要平衡這個社會,這是非常重要的修養,但是我們現在不能接受了,這是因為進入民主社會,我們改變了少數的統治,已經不適用了,我們現在無論是活動家還是平民都要新的修養。

在余英時眼里,西方傳統上就是“民主”的,東方傳統上就是“專制”的,那么余英時想要通過這樣的論證得出什么結論,其實也就呼之欲出了——那就是要把西方的所謂“民主”傳統嫁接過來:

中國文化里面有很多因素,雖然不是現代人權和民主的概念,但是至少有這樣的概念,把西方概念翻譯過來最早的時王韜,他在美國看到三權分立等,就覺得非常先進,受過傳統影響的嚴 復等人也開始關心轉型問題,他們當時都是儒家領袖,無論是章太炎還是康有為,他們也是欣賞周朝時君民共治的精神。他們在接觸到西方的東西,是我們沒有的,正是我們需要的。

《南方都市報》曾發表過一篇書評,《沒有胡適之的時代讀余英時!》這個同屬狗類的書評果然內行,將余英時與胡適類比恰當不過,余英時研究過胡適的日記,他的學術方法就是注重胡適所倡導的“考據”。

齊桓公“九合諸侯,一匡天下”的成功偉績證明,管仲對齊國國家權力的頂層設計與實踐是非常成功的,也說明管仲是有樸素的平權思想;而進一步講,中國古代不是沒有對國家權力分割與制衡的民主政治理論與成功的民主政治實踐。為了否定這樣的歷史,胡適“考據”道,《管子》非管仲所作,而是戰國后期的無名之輩們“雜七雜八湊合”的“偽書”。

余英時“考據”功力,比胡適猶有過之。余英時的研究領域為中國古代歷史,所涉甚廣,幾乎“無所不知,無所不談”把“考據”玩成了“學術雜技”,以至于左右互搏、自相矛盾。例如他在《士與中國文化》說“士”是超越個人歷史,捍衛抽象的“道統”的;卻又在《朱熹的歷史世界》中以更多的“考據”,論證了“道統”的祖師爺朱熹的思想,也就是“道統”本身,原是與朱熹個人的歷史與政治經歷,如“慶寧黨爭”等,有著直接的交互關系。余英時自己也承認,“專制皇帝不是大權掌握,想干啥就干啥”,既然有此“考據”,又怎么得出了“東方專制”論的結論了呢?

所以,無論是胡適的“考據”,還是余英時的“考據”,都帶著一個明顯的功利主義目的,那就是要閹割中國傳統文化,服務于全面否定中國歷史、為美帝國主義文化殖民服務的目的。

余英時又研究起了陳寅恪,并在大陸推動起了“陳寅恪熱”。余英時的陳寅恪研究的中心思想就是,陳寅恪晚年留在中國大陸而沒有跟隨國民黨流亡,為此深感后悔。因為大陸的政策摧殘文化與文化人,陳寅恪飽嘗“亡國(文化中國)”之痛……如此之類,則是更加直白地服務于美帝國主義反G宣傳的需求。

為老不尊的余英時

2010年,南方系捏造所謂“汪暉抄襲案”,糾集了一大批右翼文人展開對新左派學者汪暉的圍剿。盡管手段非常拙劣,但也頂多算是小輩之間打架。

眼看中國大陸左翼崛起、“毛澤東熱”不斷復蘇高漲,自己的反G大業越來越渺茫,身為老輩的余英時終于坐不住了。

就聯合美國威斯康星大學教授林毓生,糾集了一批海內外反G學者發起倡議,向清華大學人文學院“施壓”,要求組織“汪暉涉嫌抄襲調查委員會”徹查汪暉抄襲,他們還威脅說,“如果清華大學校長、人文學院院長不愿作出任命‘汪暉涉嫌抄襲調查委員會’的決定;顯然得很,他們未能負起責任,他們自己應該下臺。”

關于這件公案筆者可以簡單介紹一下,汪暉和李澤厚研究對象都是百年前的改良派,二人均引述了官方正規出版的史料,但研究方向、次序、結論完全不同,僅僅因為二人引述過相同內容,且均標注了出處,汪暉就要被南方系污蔑為“抄襲”,實在滑稽。

且不說抄襲指責不成立,即便要審查,也自有官方進行嚴格的學術審核,可南方系的報刊卻言之鑿鑿一面到地公開定論“汪暉抄襲”;而氣勢洶洶的“著名學者”余英時也絲毫不做考證,親自下場參與這場對“小輩”的圍毆,其用心之險惡再明顯不過,其風范也與所謂的“著名學者”身份格格不入。

而此等“學術上干不過,就動用卑劣手段”的行為,余英時也算始作俑者。

1954年,還沒有任何名氣的余英時為了出名,就在香港《人生》半月刊第8卷第6、7、8三期連載《郭沫若抄襲錢穆著作考——〈十批判書〉與〈先秦諸子系年〉互校記》,稱《十批判書》大量抄襲《先秦諸子系年》。人家郭沫若就是研究史料的,這要是算“抄襲”,那所有的依據史料的歷史研究都可以被指責為“抄襲”。

這樣的指責據說發表時,連該刊主編都覺得“這正是可以為《人生》增添熱鬧的題材”。這樣毫無道理的指責當然很快淪為笑談,被人遺忘,不過余英時對自己沒有因為這篇文章出名而耿耿于懷。

1992年,余英時已經成為大陸的座上賓,混得名聲鵲起,于是就在《明報月刊》 十月號上發表《談郭沫若的古史研究》,再次炒作這個話題,稱郭沫若犯了“嚴重的抄襲罪”;大陸的一幫小兄弟也一起鼓噪炒作,跟余英時鸚鵡學舌、誣稱郭沫若抄襲。1996年,學者翟清福、耿清珩再1996年第3期《中國史研究》刊文《一樁學術公案的真相》,通過詳細、嚴謹的考證,把余英時等人駁得體無完膚。

郭沫若在新中國文學界、史學界的地位是盡人皆知的,余英時選擇對郭沫若下手,動機很明確。

所以,不要聽那些右翼文人的“被迫害妄想癥”,不要聽他們胡扯什么“理中客”,什么“學術的歸學術,政治的歸政治”。余英時的“看人站隊”表現得再明顯不過,他的政治立場表達得再鮮明不過。

被推上神壇的余英時

70年代末-80年代初,“跟著美國走”成了消解社會主義公有制制度遺產和共產主義意識形態的一項戰略。這項戰略的執行離不開一大批文化界知識精英的參與,已經徹底被美國馴化、淪為美帝意識形態殖民工具的余英時也就以所謂的“海歸”學者的身份粉墨登場了。

因為毛主席對歷史的重視,思想史、文化史研究在毛澤東時代后期其實已經達到了非常璀璨的高度,只是因為其采用的是歷史唯物主義的研究方法,而被徹底否定,以至80年代初的大學校園里思想史、文化史被異常冷落,徹底隔斷歷史的傷痕文學以及西方政治文化思想史反而成了顯學。

1987年,余英時的著作《士與中國文化》由上海人民出版社在大陸首次公開出版。中國思想史、文化史研究又重新復興,只是復興的不是毛澤東時代歷史唯物主義視角的中國史研究,而是復興了民國時代的中國史研究,并進而引發了“胡適熱”、“陳寅恪熱”。從80年代中期到90年代,知識界開始反思“五四”、反思“革命”,重新審視傳統文化,出現了“國學熱”,而開啟這場90年代“國學熱”濫觴的,正是余英時的《士與中國文化》和林毓生的《中國傳統的創造性轉化》。余英時的影響力才開始水漲船高、逐漸被中國知識界推上了神壇。結合上面對余英時的批判,我們不難想象,這樣一尊“神”給中國知識界、文化界帶來的究竟是什么潮流。

為了表彰余英時的“功績”,1991年,臺灣給余英時頒發了“行政院文化獎”;2006年美國給余英時頒發了“克魯格人文與社會科學終身成就獎”。此后,余英時在中美兩地更是拿獎拿到手軟。而翻看余英時在大陸成名前的經歷,除了耶魯大學、哈佛大學的教授身份,實在沒有什么像樣的榮譽,而美國并不缺這樣的華人教授。后來的頒獎,也算是美國和臺灣對余英時“反G成績”的肯定。

所幸的是,美帝國主義這幾年自己越玩越爛,中國人民也經歷了正反兩方面的教訓,“跟著美國”的信條早已破碎的稀爛,余英時以及他在大陸的那些擁躉們再也無法欺騙中國人民,這才有了鳳凰網哭喪被網友吐了滿臉口水的景象,這樣的景象再往前十年,是完全無法想象的。

余英時作為一批甚至一代知識精英的代表,甭管學術功底到底扎不扎實,名氣反正是夠大了。他們普遍的一個特點,就是從骨子里看不起勞動人民,看不起老百姓,自然也就敵視人民革命事業,敵視人民領袖毛主席。當人民覺醒的時候,他們的“末路”也就不可避免地到來了。那些還茍活著的頑固派們還打算反動到底嗎?你們注定要被勞動人民唾棄!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號