原編者按

保馬今日推送王升遠(yuǎn)老師的文章《弱者的抵抗》。

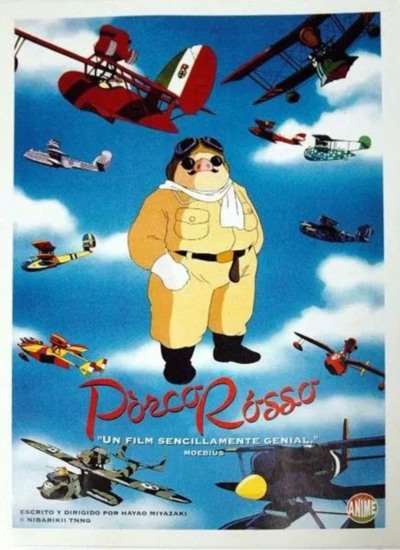

2023年,俄烏戰(zhàn)爭仍在持續(xù),巴以沖突連續(xù)升級(jí),世界依舊在局部熱戰(zhàn)。而去年年底吉卜力工作室的《紅豬》在上映31周年后正式引入中國大陸,為戰(zhàn)爭之外的我們提供了一個(gè)冷靜思考戰(zhàn)爭的契機(jī)。戰(zhàn)爭里沒有真正的受益者。因?yàn)椴徽撌侵鲃?dòng)發(fā)起戰(zhàn)爭的侵略者,還是被動(dòng)投入戰(zhàn)爭的被侵略者,都要承擔(dān)死亡的風(fēng)險(xiǎn)——這對(duì)每一個(gè)戰(zhàn)爭中的個(gè)人來說都是最為沉重的命題。因此,侵略一方對(duì)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭的反思緊密關(guān)系著人們能否真正進(jìn)入“暫時(shí)和平”的狀態(tài)。永久和平當(dāng)然也值得期待,但在那一時(shí)刻真正來臨之前,既需要“弱者的抵抗”,也需要時(shí)刻保持警惕,為不被侵略做好戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。

——————————————————————

二〇二三年是黑色幽默文學(xué)的開山之作《第二十二條軍規(guī)》(Catch-22)作者約瑟夫·海勒(Joseph Heller)百年誕辰。該小說之所以被世人銘記,是因?yàn)槠涑适境鲆幌盗秀U撌降脑⒀浴1热纾鶕?jù)“第二十二條軍規(guī)”,只有瘋子才能獲準(zhǔn)免于飛行任務(wù),但這一特權(quán)須由本人提出申請(qǐng);而一旦提出申請(qǐng),恰恰證明你是一個(gè)理性的正常人,結(jié)果還是在劫難逃。同時(shí),軍規(guī)還規(guī)定,飛行員飛滿二十五次任務(wù)即可退役回國;卻又強(qiáng)調(diào),你必須絕對(duì)服從命令,否則就不能回國。據(jù)此,上級(jí)可以不斷給飛行員增加飛行次數(shù),而部下卻不得違抗。最終,小說主角約塞連決計(jì)逃亡到中立國瑞典,以擺脫這一反復(fù)而無休止的死循環(huán),逃離這個(gè)變相強(qiáng)制、拒絕異議的制度化瘋狂。

《第二十二條軍規(guī)》初版書影

海勒將故事的舞臺(tái)設(shè)定在“二戰(zhàn)”背景下駐扎于地中海皮阿諾薩島上的一支空軍部隊(duì);而在宮崎駿的筆下,就在十幾年前距此地不算遠(yuǎn)的某處,“一戰(zhàn)”意大利空軍退役王牌飛行員馬克·帕哥特(Marco Pagot)則以告別人身的方式跳脫了戰(zhàn)爭的圈套——既然不能改變丑惡、暴戾的外部世界,索性改頭換面、隱姓埋名,“憑欄一片風(fēng)云氣,來作神州袖手人”(陳三立:《高觀亭春望》)。他通過詛咒將自己變成了一只豬,易名波魯克·羅梭(Porco Rosso,意為“紅色的豬”),揖別人間之意甚絕。傾心于他的吉娜保留著其常人時(shí)代的照片會(huì)使誓不為人的波魯克感到不快,前同事菲拉林邀請(qǐng)其重返空軍之時(shí),也被他斷然拒絕:“要我變成法西斯,我寧愿當(dāng)只豬。”他不愿為民族、國家而只想為賞金去飛,只想在亞得里亞海過自由放浪的生活。這種逸出了民族-國家框架、“帝力于我何有哉”的無政府主義傾向顯然無法見容于當(dāng)局,以豬面示人的他終因叛國不合作罪、偷渡罪、思想頹廢罪、無恥懶惰罪、陳列猥褻物品罪遭到跟蹤、通緝。這還不算,在還完了飛行艇的貸款后,銀行職員勸誘道:“要不要買點(diǎn)愛國債券,為民族做點(diǎn)貢獻(xiàn)?”波魯克回了句:“這些都是你們?nèi)祟惖氖聝骸?rdquo;至此,則非但民族、國家早已不在慮中,那種吊兒郎當(dāng)、冷眼旁觀的態(tài)度簡直是在諷刺對(duì)方,“生而為人,你很抱歉”。如果我們能明白,只要還在民族-國家框架內(nèi)思與辨,人類不同群體之間因彼此沖突而導(dǎo)致的巨大災(zāi)難就不會(huì)終結(jié),那么你就會(huì)理解這位“個(gè)豬主義者”超然孑立之決絕,及其保有說“不”之自由的堅(jiān)定。

人們常將《第二十二條軍規(guī)》和《紅豬》都視為代表性反戰(zhàn)作品,可每個(gè)人心中的“反戰(zhàn)”似乎也會(huì)略有不同。作為被侵略一方,你的反戰(zhàn)可能是因?yàn)槭艿搅松?cái)產(chǎn)的直接侵害或民族尊嚴(yán)的損害;而若作為侵略一方,戰(zhàn)爭導(dǎo)致的統(tǒng)制加劇、物資匱乏、自由受限等“殺敵一千,自損八百”的境況也會(huì)讓你不堪生活之苦、道德之問。但身份認(rèn)同、民族情感、生活實(shí)感都會(huì)讓我們的認(rèn)知和判斷難以從執(zhí)拗的敵我之辨、加害-受害的二元關(guān)系中超脫而出,即便對(duì)于涉戰(zhàn)雙方的后來者而言,對(duì)于戰(zhàn)爭的沉思中也總有些難以驅(qū)除、磨滅的民族主義情緒,而這種情緒常會(huì)妨礙有關(guān)戰(zhàn)爭實(shí)質(zhì)的原理化思考。

《紅豬》(1992)

同樣是在意大利,邏輯學(xué)家皮耶爾喬治·奧迪弗雷迪以嘲諷的口吻警示我們:“愚蠢是沒有終點(diǎn)的。如果有,其中之一應(yīng)該就是相信戰(zhàn)爭有什么崇高的動(dòng)機(jī):種族、宗教、政治、意識(shí)形態(tài)、哲學(xué),甚至道德。如果沒有這些動(dòng)機(jī),就很難說服傻瓜和自以為不是傻瓜的人心甘情愿且熱情地參與戰(zhàn)爭。”(《人類愚蠢辭典:揭穿人類社會(huì)自欺欺人的263種愚蠢現(xiàn)象》)

事實(shí)上,政治家們常用理想主義的術(shù)語談?wù)撏饨徽撸瑓s以高度現(xiàn)實(shí)主義的方式行事。時(shí)代的墮落往往就是從語言的腐敗開始的,戰(zhàn)爭宣傳中也總會(huì)伴隨著一些鼓吹己方正義性和道德性、渲染敵方邪惡性和非法性的煽動(dòng)口號(hào),更少不了面向本國內(nèi)部強(qiáng)調(diào)為國捐軀之道德義務(wù)和倫理價(jià)值的標(biāo)語。然而,就像一九三一年愛因斯坦為《紐約時(shí)報(bào)》撰文指出的那樣,“國家的建立是為了人,而人的生存不是為了國家……我認(rèn)為保護(hù)個(gè)人,并且使他們發(fā)展成為有創(chuàng)造才能的人是國家的最高使命”(愛因斯坦:《愛因斯坦自述》,二〇〇五年德國政府將此言鐫刻在政府大樓上)。在激進(jìn)的仇外氛圍中,人們常常忘記,自己只是棋子而非執(zhí)子之人,為贏得戰(zhàn)爭,自己常常只能被犧牲掉性命。而《第二十二條軍規(guī)》中的約塞連便是戰(zhàn)友中的先覺者,他跟同事查普林抱怨,不斷被增加飛行任務(wù)后,如若反對(duì),卡斯卡特(自己的上司——引者)就會(huì)以真正的愛國者都會(huì)自豪地去執(zhí)行任務(wù)為由對(duì)其進(jìn)行道德綁架。在奔赴轟炸任務(wù)的路上,期待贏下戰(zhàn)爭同時(shí)保住性命的他還不忘提醒親密戰(zhàn)友克萊文杰,他們之所以還在飛并非出自什么高尚理由,只是因?yàn)榭ㄋ箍ㄌ夭粩嘣黾悠淙蝿?wù)量,而會(huì)害死自己的就是敵人,不管他來自哪個(gè)陣營,甚至包括自己人。這一領(lǐng)悟發(fā)人深省。無論是曾為法西斯效力的意大利飛行員波魯克,還是與法西斯作戰(zhàn)的美國兵約塞連,他們都在戰(zhàn)爭中看破了政治權(quán)力以民族之名和愛國之義壓抑、損害“人”的本質(zhì),從而從積極抑或被動(dòng)的戰(zhàn)爭卷入者轉(zhuǎn)變?yōu)椴槐焕斫獾募悍疥嚑I批判者甚至背叛者。

《愛因斯坦自述》,富強(qiáng)譯,新世界出版社,2012年

在與勁敵美國人卡迪士決斗前夜,波魯克向愛慕他的菲爾講述了自己變身為豬前的一次慘烈的空戰(zhàn)。在這次和剛與吉娜完婚的老戰(zhàn)友貝爾里尼并肩出戰(zhàn)的任務(wù)中,雙方遭遇后旋即猛烈交火,波魯克被三個(gè)駕駛技術(shù)高超的敵軍飛行員圍困,難以顧及隊(duì)友安危。在隊(duì)友全部陣亡而他亦處于生死線邊緣時(shí)產(chǎn)生的幻覺中,波魯克看到雙方陣亡者不分?jǐn)澄医栽诟髯詰?zhàn)機(jī)上默然升騰遠(yuǎn)去,蔚為銀河之狀,而戰(zhàn)友貝爾里尼亦在其列。情急之下,他沖著戰(zhàn)友大喊:“貝爾里尼,不要去啊,吉娜一個(gè)人該怎么辦,讓我替你去!”逝者難追,醒來時(shí),波魯克發(fā)現(xiàn)自己已是己方唯一幸存者。聽了這個(gè)故事,菲爾與波魯克之間有了如下一段對(duì)話:

菲爾:天上的神明還不想帶你走吧?

波魯克:我當(dāng)時(shí)還以為神明就想這樣讓我一個(gè)人繼續(xù)在空中漂流呢。

菲爾:才不是呢,因?yàn)椴斂四闶呛萌耍?/p>

波魯克:好人是那些死了的家伙。再說,誰知道那兒是不是地獄?

這讓人想到了雅斯貝爾斯“二戰(zhàn)”后出版的重要作品——《罪責(zé)問題》。此書中,雅斯貝爾斯將罪責(zé)問題區(qū)分為四類:刑事罪責(zé)、政治罪責(zé)、道德罪責(zé)和形而上的罪責(zé)(一譯“靈魂罪責(zé)”)。在他看來,刑事與政治罪責(zé)的主管機(jī)關(guān)分別是法庭和勝者暴力(意志)。而在戰(zhàn)后的戰(zhàn)爭責(zé)任追究中,最為棘手的實(shí)為后兩者。雅氏認(rèn)為,“對(duì)于我一直作為個(gè)人所行之事,對(duì)于我的所有行為,包括我執(zhí)行的政治和軍事行動(dòng),我都負(fù)有道德責(zé)任。‘命令就是命令’一說根本無效。相反,正如犯罪始終是犯罪,即便是奉命行事(盡管根據(jù)危險(xiǎn)、脅迫以及恐怖程度的不同會(huì)相應(yīng)從輕考慮),每一個(gè)行為也仍然受制于道德評(píng)判”;而其“主管機(jī)關(guān)”是“自己的良知”(雅斯貝爾斯:《罪責(zé)問題——論德國的政治責(zé)任》,安尼譯)。

第二次世界大戰(zhàn)之后,雅斯貝爾斯在海德堡大學(xué)講授“罪責(zé)問題——論德國的政治責(zé)任”時(shí)的情景。(《紐約時(shí)報(bào)》拍攝。圖片收錄于《罪責(zé)問題——論德國的政治責(zé)任》,華東師范大學(xué)出版社,2022年)

事實(shí)上,服從命令只是戰(zhàn)時(shí)軍政人員須面臨的倫理困境;而常人卻常以自己被騙作為作惡的口實(shí)。以日本為例,戰(zhàn)后不少知識(shí)人都聲稱協(xié)力戰(zhàn)爭之行乃是因判斷力不足而被法西斯軍國主義宣傳所蒙蔽的結(jié)果。朋霍費(fèi)爾說:“十分肯定的是,愚蠢是一種道德上的缺陷,而不是一種理智上的缺陷。”(迪特里希·朋霍費(fèi)爾:《獄中書簡》,高師寧譯)從這個(gè)意義上來說,在一般意義上,以愚昧與受騙為由推卸道德罪責(zé)是難以成立的,更何況是那些以智識(shí)獲得世人敬重甚至特權(quán)的知識(shí)人。

作為一位空軍飛行員,拒絕為意大利法西斯效力甚至化為豬身、誓不回頭的波魯克之選擇,顯然難以單純用道德維度考量來作為實(shí)踐指針。在雅斯貝爾斯那里,人類之間存在著更為深刻的責(zé)任層面—形而上的罪責(zé),這是所有人的罪責(zé)。他指出,“人與人之間存在著一種休戚與共,這使得每個(gè)人對(duì)世界上所有的不公與不義都難辭其咎,特別是對(duì)他在場或知情的情況下犯下的罪行。如果我沒能竭盡所能去阻止那些罪行,我就是共犯。……發(fā)生了這樣的事,而我還活了下來,我身上就烙上了不可磨滅的罪”,而“形而上的罪責(zé)”主管機(jī)關(guān)是上帝。魯迅所謂“無窮的遠(yuǎn)方,無數(shù)的人們,都和我有關(guān)”(魯迅:《“這也是生活”……》)所試圖傳遞的恐怕正是這樣一種來自靈魂的、形而上的罪責(zé)意識(shí)。如果說刑事罪責(zé)、政治罪責(zé)、道德罪責(zé)都指向了具體責(zé)任人之“已然”,那么雅氏罪責(zé)論述中最為深刻者恰在于對(duì)形而上的罪責(zé)這一非我的未然狀況之自覺與敬畏。惡能否從一念變成現(xiàn)實(shí),常常取決于人們面對(duì)惡行、暴行的態(tài)度與行動(dòng)。即便感到無能為力,依然無法免除我們靈魂上的罪責(zé)感,而非責(zé)不在我,“哪管他洪水滔天”。事實(shí)上,“戰(zhàn)爭最后一年的夏天”發(fā)生的慘烈空戰(zhàn)便出現(xiàn)了波魯克一人獨(dú)生的結(jié)果,從這個(gè)意義上來說,最終雖始終關(guān)心但后來卻拒與戰(zhàn)友之妻、眾人垂涎的吉娜相結(jié)合恐怕不僅是因?yàn)?mdash;像一些評(píng)論者所言那般—二人處于敵國立場,因?yàn)樽兩頌樨i、遠(yuǎn)離戰(zhàn)事的波魯克早已超越敵我;但即便如此,他始終要面對(duì)逝去的戰(zhàn)友之靈魂與神明的審視。

在戰(zhàn)后日本文學(xué)界的戰(zhàn)爭責(zé)任討論中,《近代文學(xué)》同人將托馬斯·曼與羅曼·羅蘭推為戰(zhàn)爭中值得敬重、無需承擔(dān)戰(zhàn)爭責(zé)任的抵抗者。在埴谷看來,此二人之抵抗所以成為可能乃根源于“歐洲有歐洲式的一致權(quán)威—例如到上個(gè)世紀(jì)為止,是神的存在,而且在觀念里,神是全人類的神。人常常不得不站在法院的審判庭上,必須經(jīng)常通過反省自己到底在神的面前做了什么而生活下去”;并反思說:“不斷地被置于法庭上,其內(nèi)心中有著個(gè)人作為‘人’須當(dāng)如何的思考義務(wù),那是羅曼·羅蘭、托馬斯·曼等那些活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ),而我們欠缺的正是那種人性的自覺、要過不屈辱的生活之自覺。”(荒正人、小田切秀雄、佐々木基一、埴谷雄高、平野謙、本多秋五:《文學(xué)者の責(zé)務(wù)》)

托馬斯·曼(上) 羅曼·羅蘭(下)

在《罪責(zé)問題》尚未譯介到日本的一九四六年,《近代文學(xué)》同人(例如荒正人和埴谷雄高)基于其基督教信仰而提出的反思以及對(duì)神的敬畏,恰與雅氏之論不謀而合。較之于法律和政治罪責(zé)之大以及道德罪責(zé)的切身性,雅斯貝爾斯所顯示出的超越時(shí)代之深刻,正在于形而上的罪責(zé)所提示的人類超越原子化生存,在面對(duì)非“我”者時(shí)的同理心、共情心,并召喚抗拒不公不義之自覺與行動(dòng)。不過,這也為那些沒有基督教信仰的國家提出了一個(gè)棘手的課題——在法律、政治和道德之外的靈魂層面,沒有了對(duì)神的敬畏,普遍的罪責(zé)感何以可能。

《紅豬》是以兩位傳奇飛行員波魯克與卡迪士的決斗結(jié)束的。原本繞到對(duì)手戰(zhàn)機(jī)后制造了幾次絕佳射擊機(jī)會(huì)的波魯克卻并未開槍。旁邊觀戰(zhàn)的曼馬由特隊(duì)空賊頭目告訴菲爾,“紅豬是不殺人的。……紅豬肯定想打到卡迪士的引擎就結(jié)束比賽”。事實(shí)上,反戰(zhàn),在個(gè)人良知與行動(dòng)的底線層面上或許就是如此樸素的三個(gè)字—不殺人。一九六六年,日本思想家鶴見俊輔曾在其參與領(lǐng)導(dǎo)的反越戰(zhàn)市民運(yùn)動(dòng)團(tuán)體“越平聯(lián)”(全稱“給越南和平!市民聯(lián)合”,一九六五至一九七四年)的一次演講中說道:“‘不去殺人’是我反戰(zhàn)的根本原則。”戰(zhàn)爭末期從美國回到日本加入帝國海軍的鶴見,“身處應(yīng)是‘敵國’的美國時(shí)戰(zhàn)爭爆發(fā)了,但回到日本后卻發(fā)現(xiàn),其實(shí)對(duì)自己而言日本才是‘敵人的國家’。因?yàn)椴幌嘈湃毡镜膽?zhàn)爭目的,我不想跟敵人戰(zhàn)斗、不想去殺人”。戰(zhàn)后的鶴見用了很長時(shí)間逐漸建立起一種信念:“不論有什么樣的恐怖、什么樣的理由都不被迷惑,能一口氣地、一下子地去說‘我殺過人。殺人是不好的’。”話雖如此,但面對(duì)小熊英二的提問,鶴見也坦承“(不)殺人”的問題“戰(zhàn)后也一直困擾著我。我會(huì)想,那當(dāng)時(shí)如果對(duì)我下達(dá)了‘殺敵’的命令,我會(huì)怎么做呢?雖然是想要拒絕服從命令決心自殺,但在戰(zhàn)爭中每天都在恐懼度日,說不定會(huì)屈服于這種恐怖、聽從命令呢”(鶴見俊輔、小熊英二、上野千鶴子:《戰(zhàn)爭留下了什么—戰(zhàn)后一代的鶴見俊輔訪談》)。個(gè)人良知底線上的理性應(yīng)然,與國家間對(duì)抗、極端狀況下之實(shí)然總是存在著這般斷裂。

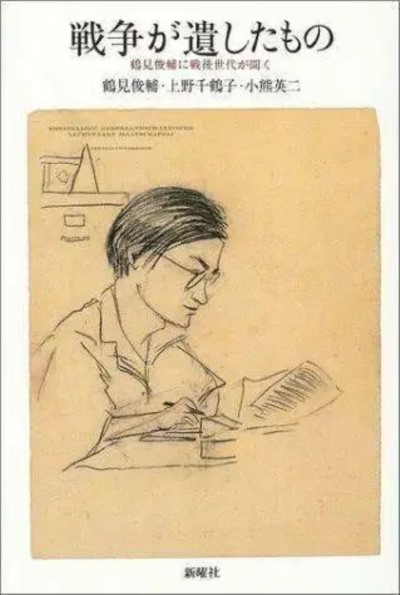

《戰(zhàn)爭留下了什么—戰(zhàn)后一代的鶴見俊輔訪談》日文原版與中譯本

面對(duì)這種極端語境,天人交戰(zhàn)之下實(shí)則難有良策。變成一只豬在現(xiàn)實(shí)意義上終不可得,于是逃亡他國似乎成了弱者唯一的抵抗選項(xiàng)。愛因斯坦在《主權(quán)的限制》一文中強(qiáng)調(diào):“強(qiáng)迫服兵役形成了有害的國家主義,我們必須與它做斗爭;最重要的是,國際主義必須保護(hù)拒服兵役的人。”(《愛因斯坦自述》)然而,就像鶴見俊輔所坦陳的那樣,“對(duì)我們這些‘戰(zhàn)中派’來說,當(dāng)逃兵是件很了不得的事。因?yàn)槿毡镜能姺ㄒ?guī)定發(fā)現(xiàn)逃兵可以當(dāng)場擊斃。我以前也想逃跑,但做不到”(《戰(zhàn)爭留下了什么》)。從這個(gè)意義上來說,我想,鶴見俊輔與小田實(shí)等發(fā)起的“越平聯(lián)”和援助逃兵運(yùn)動(dòng),顯然是基于一種作為戰(zhàn)爭局外人的形而上的罪責(zé)意識(shí)。據(jù)鶴見回憶,一九六八年一月,美國核動(dòng)力潛艇“企業(yè)號(hào)”停靠佐世保,小田實(shí)本打算租一架直升機(jī)飛到航母上撒傳單而未遂,于是“租了個(gè)小船,買了個(gè)擴(kuò)音器,一邊繞著航母劃來劃去,一邊用英語喊‘停止這場無聊的戰(zhàn)爭,逃走吧’”。不料,還真有逃兵來投。當(dāng)時(shí),“根據(jù)日美行政協(xié)定,美國士兵是不受日本的出入境管理約束的,就算幫助他們離開日本也不會(huì)觸犯日本的法律。只有在美國方面提出請(qǐng)求的情況下,日本警察可以代行逮捕美國的士兵”。所幸,最后吉川勇一找到了蘇聯(lián)使館,幫助逃兵們?nèi)ネ思s塞連的同一個(gè)目的地—中立國瑞典(《戰(zhàn)爭留下了什么》)。

1917年11月26日在“越平聯(lián)”記者招待會(huì)上的鶴見俊輔(右二)

一九一九年,也就是在波魯克故事的前后,魯迅在為武者小路實(shí)篤《一個(gè)青年的夢》所撰譯者序中引述原作之語談了點(diǎn)自己的感想:“我對(duì)于‘人人都是人類的相待,不是國家的相待,才得永久和平,但非從民眾覺醒不可’這意思,極以為然,而且也相信將來總要做到。”或許,前文中的約塞連與波魯克都是所謂覺醒了的民眾。然,多乎哉?不多也。盡管波魯克與約塞連的故事之后,“爆發(fā)”了七十多年的和平,但這也似乎并非民眾覺醒的產(chǎn)物,所謂“永久和平”事實(shí)上難以期待。比較政治學(xué)者劉瑜提醒我們,“在歷史上的大多數(shù)時(shí)期,戰(zhàn)爭是常態(tài),和平是例外”(劉瑜:《可能性的藝術(shù):比較政治學(xué)30講》)。

小路實(shí)篤《一個(gè)青年的夢》,魯迅譯,《新青年》第七卷第二期

在戰(zhàn)爭硝煙已是此起彼伏的二〇二三年,《紅豬》的引進(jìn)為我們反思戰(zhàn)爭實(shí)質(zhì)提供了一個(gè)重要的思想契機(jī)。宮崎駿說,這是一部寫給中年人的電影。對(duì)散落在這個(gè)星球上各個(gè)角落中的我們而言,“詩人疾之不能默,丘疾之不能伏”(桓寬:《鹽鐵論》)自然是一種可歌可頌的勇猛姿態(tài);但面對(duì)不以人為本,而以人為本錢的暴力與不義,波魯克和約塞連的逃離、奧迪弗雷迪的嘲諷、雅斯貝爾斯的深刻、鶴見俊輔和小田實(shí)的果敢,這一切都可為弱者的抵抗之資。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)