原編者按

保馬今日推送石岸書老師的《“小說連播”與新時期文學(xué)的傳播與轉(zhuǎn)型——兼論“當(dāng)代文學(xué)”的媒介性》一文。廣播的持續(xù)性鋪展始自新中國成立,直至20世紀80年代,盡管有電視的崛起,大體仍是廣播的時代。但其不同于50-70年代之處在于,廣播媒介的能動性顯然更強,它介入文學(xué)生產(chǎn)與傳播的能力與程度也是前所未有的。之后,石老師指出,從小說連播的角度來看,“85新潮”所引發(fā)的轉(zhuǎn)變是革命性的,從延安時期到80年代前期的“革命通俗文藝”兼具“可聽性”與“可寫性”,打破了文學(xué)生產(chǎn)單純依賴印刷媒介的限制;而“85新潮”對“純文學(xué)”的強調(diào),放棄兼容“可聽性”,促使當(dāng)代文學(xué)專注于“可寫性”,并重新限定在印刷媒介內(nèi)部。最后,石老師分析了廣播與“當(dāng)代文學(xué)”的興衰命運相始終的原因及將廣播媒介納入“當(dāng)代文學(xué)”研究的意義

——————————————————

與中國當(dāng)代文學(xué)史的研究主流一致,關(guān)于1980年代新時期文學(xué)的生產(chǎn)與傳播機制的研究雖已非常豐富,但主要是關(guān)于印刷媒介的研究,例如報社及其報紙、雜志社及其期刊、出版社及其出版物等方面的研究。隨著近些年跨媒介研究和聽覺研究的興起,其它媒介形式也越來越被關(guān)注并引入新時期文學(xué)乃至整個中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究。1具體到廣播與中國當(dāng)代文學(xué)的有關(guān)問題,目前也已出現(xiàn)一些成果,既有整體的勾勒,也有個案的探析。2然而,這些成果或尚未聚焦于文學(xué)廣播與新時期文學(xué)之關(guān)系,或限于描述和概括的一般層面。事實上,繼續(xù)推進相關(guān)研究的關(guān)鍵在于,我們能否在方法論的意義上建立一種文學(xué)史與媒介史的交叉視野?或許只有建立這樣一種交叉視野,從媒介史的角度理解中國當(dāng)代文學(xué)史才會真正有效。

本文以中央人民廣播電臺的“小說連續(xù)廣播”(簡稱“小說連播”)節(jié)目為案例,希望在摸索這一交叉視野的可能性上做出初步嘗試,并在此基礎(chǔ)上從廣播媒介的角度重新描述和理解新時期文學(xué)的傳播與轉(zhuǎn)型,最終,本文亦希望藉此捕捉一點關(guān)于廣播與中國當(dāng)代文學(xué)之關(guān)系的整體性線索。

一、“可聽的”新時期文學(xué):小說連播作為文學(xué)制度

新中國成立后,廣播作為基礎(chǔ)性的大眾媒介,持續(xù)不斷地在全國各地鋪展,“到1976年,全國就已建成縣級有線廣播站2503 座,安裝有線廣播喇叭11325萬只。97%的人民公社、93%的生產(chǎn)大隊和86%的生產(chǎn)隊通了有線廣播,農(nóng)戶安裝廣播喇叭的也達60%。有線廣播一躍而成為當(dāng)時中國普及最廣、受眾數(shù)目遙遙領(lǐng)先的大眾化傳媒。”3依托于廣泛深入基層的廣播系統(tǒng)而發(fā)展起來的文學(xué)廣播是廣播節(jié)目的基本內(nèi)容之一。以全國各地均有高收聽率的中央人民廣播電臺(以下簡稱“中央臺”,其它省、市人民廣播電臺以省、市名稱作為簡稱,如“北京臺”)為例。“中央臺的文學(xué)廣播,是包括純文學(xué)作品的播講欣賞、小說連播、電影和話劇錄音剪輯以及廣播劇的編播等幾個方面節(jié)目的總稱。多年來,這些節(jié)目的編輯人員都是在‘文學(xué)組’編制機構(gòu)里工作的。”4小說連播是文學(xué)廣播的主要內(nèi)容之一,它以播送傳統(tǒng)評書和新中國中、長篇小說為主要內(nèi)容,分段、多次播送。在十七年時期,全國各大電臺都設(shè)立了類似節(jié)目,主要以傳統(tǒng)的評書形式進行播送,民國時期即成長起來的說書人如連闊如、楊田榮、袁闊成等,都致力于以評書的形式,評說“新書”(新中國成立以來發(fā)表/出版的反映革命歷史與社會主義現(xiàn)實的中、長篇小說)。

1953年全國產(chǎn)化的“紅星牌”收音機投放市場

中央臺的小說連播始自1950年,其時辦有“故事講述”節(jié)目,1954年設(shè)立“講故事”節(jié)目,1958年,中央臺正式開辦“長篇小說連續(xù)廣播”節(jié)目,每周播出7 次,每次30 分鐘;1962年以后,這一節(jié)目被要求“從編到播,都要向評書學(xué)習(xí),走向民族化”,這種趨勢的發(fā)展,是使節(jié)目從兼顧朗誦的播送形式轉(zhuǎn)向更為偏重評書的形式,書目上則更加偏向于“新書”;1964年,名稱又改為“小說連續(xù)廣播”,1965年,再改為“說新書”,“文革”期間一度停播,到1974年恢復(fù)播出,復(fù)名為“小說連續(xù)廣播”。5十七年文學(xué)的長篇小說經(jīng)典作品,絕大部分都被小說連播播出過,如果再加上各地電臺的類似節(jié)目,“廣播傳媒將建國十七年出版的優(yōu)秀長篇小說‘一網(wǎng)打盡’也并非虛言”6。我們僅以十七年文學(xué)的經(jīng)典長篇小說“三紅一創(chuàng),山青保林”為例,此時期中央臺播出了《林海雪原》《紅旗譜》《青春之歌》《紅巖》《紅日》《創(chuàng)業(yè)史》(這些書目在其它各大電臺亦有反復(fù)播出),吉林臺、上海臺播出了《保衛(wèi)延安》,僅缺《山鄉(xiāng)巨變》未被錄制廣播。7如果再加上中央臺其它的文學(xué)節(jié)目(如《詩朗誦》《文學(xué)書籍》《最近文藝刊物》《文學(xué)愛好者》等)和各地省、市電臺對當(dāng)代文學(xué)的及時介紹,文學(xué)廣播可以說與十七年文學(xué)的主流趨勢保持同步。這種同步提示了廣播在當(dāng)代文學(xué)傳播中的作用。如果說印刷媒介主要在受教育程度較高的人口中傳播當(dāng)代文學(xué),那么廣播則跨越城鄉(xiāng)壁壘、在受教育程度較低的更廣泛的大眾中普及當(dāng)代文學(xué)。由于文學(xué)廣播的普遍存在,十七年文學(xué)不僅僅存在大量的“讀者”,更存在大量的“聽眾”。

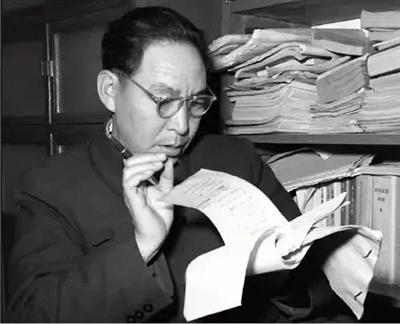

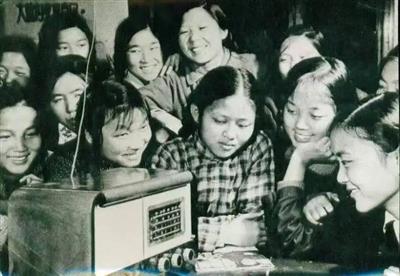

盡管有電視的崛起,20世紀80年代依然大體是廣播的時代。此時期廣播系統(tǒng)基本維持原有規(guī)模,至1989年,廣播電臺增至531座,而廣播站和入戶喇叭則與1980年基本持平,分別為2500多座和8200余萬;由于家用收音機的更多普及,廣播人口在80年代依然持續(xù)上升,1989年時廣播人口覆蓋率達到了73%。8在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的中央臺小說連播,聽眾甚廣且多受喜愛。1984年,中央臺調(diào)查“最受聽眾歡迎的節(jié)目”,小說連播在所有節(jié)目中排第6,前十中還包括“閱讀與欣賞”、“廣播劇”、“文學(xué)之窗”三個文學(xué)節(jié)目,1987年類似的評選,小說連播和“廣播劇”、“文學(xué)之窗”依然入選。9小說連播和其它文學(xué)節(jié)目一道,共同組成了文學(xué)傳播的矩陣。其它省級電臺同樣存在這樣的文學(xué)節(jié)目矩陣。例如80年代上海臺除小說連播節(jié)目外,還開設(shè)“星期文談”、“文藝短評”、“文學(xué)藝術(shù)評介”、“廣播劇場”、“星期書會”等節(jié)目。通常來說,80年代各級電臺的文學(xué)節(jié)目矩陣的常備項都是小說連播,“從中央臺到省級臺、到市級臺、直至縣級臺,幾乎90%以上都辦《小說連播》節(jié)目。”10正是這張從中央到縣市的各級電臺組成的文學(xué)節(jié)目網(wǎng)絡(luò),成為普通民眾欣賞、消費新時期文學(xué)的另一渠道。

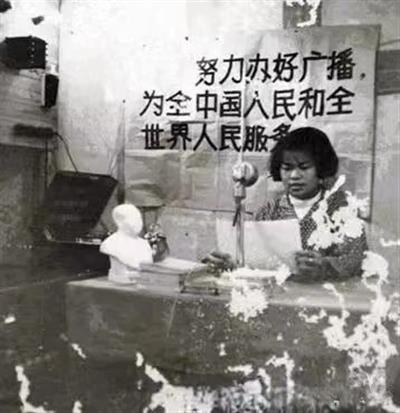

二十世紀七八十年代的廣播站

小說連播的從業(yè)者都公認,1978年至1990年可說是全國小說連播的“繁榮期”,這種繁榮首先體現(xiàn)在此時期全國各大電臺所錄制播出的書目數(shù)量最多。據(jù)80年代一直擔(dān)任中央臺小說連播節(jié)目編輯的葉詠梅統(tǒng)計,此時期獨立錄制書目最多的幾家電臺分別是:天津臺125部計2035講(三名編輯),北京臺109部計2687講(兩名編輯),廣東臺79部計3273講(三名編輯),中央臺58部計2206講(一名編輯為主),黑龍江臺56部計1472講(一名編輯為主),鞍山臺42部計2446講(兩名編輯),吉林臺40部計1730講(一名編輯)。11

在80年代,以演播或朗誦為主的形式取代評書,成為中央臺小說連播的主導(dǎo)形式。演播或朗誦為主的形式不會如評書那樣對小說語言、敘事和風(fēng)格進行大的改動,因而播送的有聲文本與原著大體保持一致,如葉詠梅所言,“小說連播基本是保持作品的原貌,文學(xué)性是保留最多的。”12很多作家正是看重這一點,才允許中央臺小說連播播送其作品。例如,1988年,霍達的《穆斯林的葬禮》剛出版不久,了解到小說連播所采取的“廣播形式不同于廣播劇,也不同于電影錄音剪輯,而是由演員聲情并茂地朗誦小說,雖然某些地方可能要稍微作一些技術(shù)處理,但基本上是照本宣科,忠于原著”,霍達才放心將作品交由葉詠梅錄制播出。13大體忠于原著,這正是80年代的小說連播與其它電子媒介的文學(xué)改編最大的不同。廣播劇、影視劇對小說原著往往改動甚多,是真正的跨媒介轉(zhuǎn)換,小說連播卻保留作為印刷文本的文學(xué)作品的基本面貌,同時又兼顧廣播的媒介特性,因此,小說連播本身就是印刷媒介與廣播媒介融合的產(chǎn)物,兼具兩種媒介的特性。正因如此,80年代的小說連播與主要依賴印刷媒介的新時期文學(xué)的關(guān)系要比其它媒介形式(如廣播劇、影視劇)更為密切、直接,也更具有文學(xué)制度的屬性。

葉詠梅(右)與《北京人在紐約》作者曹桂林(中)

與演播或朗誦為主的形式相一致的,是新時期文學(xué)主流作品成為小說連播的主要內(nèi)容。從全國小說連播研究委員會所整理的“建國以來全國電臺《小說連播》節(jié)目錄制重點書目匯總表”(以下簡稱“重點書目匯總表”)來看,80年代中央臺小說連播錄制播出的近60部重點作品中,僅有五分之一左右是評書作品,其余都是以演播或朗誦的方式播送,且大部分可歸屬于新時期文學(xué)。以1977-1989年出版的14部獲得茅盾文學(xué)獎的作品為例,中央臺小說連播錄制了8部。第一屆錄制了4部:《東方》《許茂和他的女兒們》《李自成》《將軍吟》(未在80年代播出),第二屆錄制《黃河?xùn)|流去》,第三屆錄制了3部:《平凡的世界》《穆斯林的葬禮》《少年天子》。其它錄制的小說如《蒲柳人家》(劉紹棠)、《永遠是春天》(諶容)、《高山下的花環(huán)》(李存葆)、《啊,索倫河谷的槍聲》(劉兆林)、《鍋碗瓢盆交響曲》(蔣子龍)、《大地》(秦兆陽)、《神鞭》(馮驥才)、《煙壺》(鄧友梅)、《故土》(蘇叔陽)、《醉鄉(xiāng)》(孫健忠)、《秋之惑》(周克芹)等均是80年代重要作家的作品。可以說,小說連播自身就包含了一部新時期文學(xué)史。不僅如此,此時期小說連播比十七年時期還要密切地追蹤著新時期文學(xué)的最新動態(tài),相當(dāng)一部分作品都是剛面世便被播出。例如,傷痕文學(xué)代表性作家王亞平的《刑警隊長》出版于1980年9月,當(dāng)年11月就開始廣播,改革小說代表性作品《新星》發(fā)表于《當(dāng)代》增刊1984年第3期,當(dāng)年9月就正式播出,可見小說連播對于新時期文學(xué)的追蹤之密切、同步之迅速。之所以如此,在于節(jié)目編輯葉詠梅與文學(xué)出版部門的密切關(guān)系。按照葉詠梅的說法,“各個出版社,我跟他們密切聯(lián)系,我跟總編室、跟負責(zé)長篇的編輯(聯(lián)系)。他們會把每年最好的組的稿子(給我),他們作為重點書目要出版的(信息)我都了如指掌。有些時候,我做到跟他們出版同步播出。”14這是何以中央臺小說連播能夠做到“好、快、新”的節(jié)目特色的原因之一。

曹燦(1932-2020),在中央人民廣播電臺《小喇叭》節(jié)目中為孩子播講了幾百個故事,深受孩子們的歡迎,“曹燦叔叔”這個特有的稱號已被兩代人所接受。

有些作品正式出版之前即被小說連播錄制,例如《新星》《平凡的世界》《秋之惑》等作品,都是用雜志社或出版社的清樣錄制節(jié)目,播出與出版同步甚至提前。路遙的《平凡的世界》更是典型例子。《平凡的世界》由于不符合80年代后期現(xiàn)代主義的文學(xué)潮流,不受期刊和出版社看重,最后輾轉(zhuǎn)被中國文聯(lián)出版社接納,1986年12月小說第一部出版,反響平淡甚至負面,但在葉詠梅的推薦下,小說1988年3月開始在中央臺小說連播播出,此時,小說第二部仍只是清樣,尚未正式出版,第三部則在寫作中。據(jù)路遙回憶,“小說前兩部在電臺播出的時候,我還帶病悶在暗無日光的斗室中日夜兼程趕寫第三部。在那些無比艱難的日子里,每天歡欣的一瞬間就是在桌面那臺破爛收音機上聽半小時自己的作品。”最終,中央臺根據(jù)第三部的手稿順利播送完畢,路遙“非常感謝先聲奪人的廣播”,使其“勞動成果及時地走到了大眾之中。”15中央臺播出后,后來又在新疆、內(nèi)蒙、陜西、云南等省臺重播,“當(dāng)年播出后的聽眾來信居上個世紀80年代之最——直接受眾達3億多。”16

這一故事被為數(shù)不多的廣播研究者多次敘述,17但其深層內(nèi)涵仍可從文學(xué)史和媒介史的交叉視野繼續(xù)發(fā)掘。事實上,路遙的故事凸顯的是80年代的廣播所展現(xiàn)出的前所未有的媒介能動性。

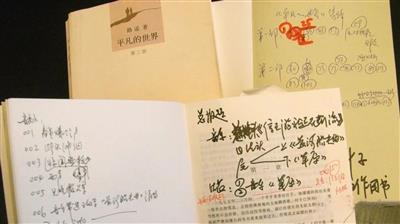

中央人民廣播電臺于1988年3月27日至8月3日連續(xù)130天播出了《平凡的世界》,圖為資深編輯葉詠梅在編輯制作節(jié)目時使用的書。

首先,廣播先于印刷媒介發(fā)表《平凡的世界》的第二部、第三部,成為發(fā)表的第一媒介,它表明廣播在新時期文學(xué)生態(tài)中占據(jù)著一個不容忽視的位置。中國當(dāng)代文學(xué)的主導(dǎo)性傳播形式是印刷媒介,主要以文藝報紙、期刊和書籍為載體,以城鎮(zhèn)為中心,逐層向外、向下輻射,作品的傳播范圍和影響力也就很大程度依賴印刷媒介的布局。然而,在80年代,作為大眾媒介的廣播卻能夠拓展乃至打破新時期文學(xué)依托印刷媒介所建構(gòu)的傳播秩序,提供文學(xué)的另一種傳播方式:越過整個文壇及其掌控的印刷媒介,直達普通大眾。這同時意味著重構(gòu)特定作品的傳播范圍和影響力,甚至反過來推動印刷媒介中的作品傳播秩序的變動。《平凡的世界》未被廣播之前,新華書店征訂數(shù)剛夠3000冊,播出后,小說不斷再版,至獲得茅盾文學(xué)獎時,已印制幾十萬冊,成為名副其實的暢銷書。18這種反饋并并非孤例,霍達的《穆斯林的葬禮》第一次印刷不到3000冊,凌力的《暮鼓晨鐘——少年康熙》剛出版時征訂數(shù)僅2000冊,小說連播播出后,印數(shù)便逐步上升,隨后幾年,前者的印數(shù)達到了20多萬冊,后者也印到了將近3萬冊。19

其次,廣播也影響到了《平凡的世界》的文本創(chuàng)作。小說第一、二部的播出,給予路遙以繼續(xù)創(chuàng)作的信心和希望,這對于因小說飽受期刊冷遇、出版社拒絕和評論家否定的路遙來說,無疑是彌足珍貴的。更重要的是,廣播每天都在驗證著路遙所賴以創(chuàng)作《平凡的世界》的文學(xué)觀:“你之所以還能夠堅持,是因為你的寫作干脆不面對文學(xué)界,不面對批評界,而直接面對讀者。只要讀者不遺棄你,就證明你能夠存在。”20廣播所具有的與普通大眾的直接聯(lián)系,既不斷鞏固路遙的文學(xué)觀,又推動路遙的創(chuàng)作無形中更加地偏重讀者。我們甚至可以推想,在《平凡的世界》第三部的創(chuàng)作過程中,路遙所預(yù)設(shè)的理想讀者,已經(jīng)不僅是“讀小說的人”,也包括了“聽小說的人”,那些要從聲音中感知作品的故事、人物和情感的普通聽眾。這提示我們重思廣播及其“說-聽”傳播方式內(nèi)在于當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)的程度,我們將在下文繼續(xù)展開。

最后,《平凡的世界》的故事還表明,80年代的廣播有能力拓展乃至打破新時期文學(xué)依托印刷媒介所建構(gòu)的經(jīng)典秩序和評價體系。《平凡的世界》《穆斯林的葬禮》本不受文壇推崇,最終卻獲得茅盾文學(xué)獎,其根源正在于此時期廣播已經(jīng)一定程度上具備重新定義經(jīng)典、重新評價作品的文學(xué)史權(quán)力。1992年,第三屆茅盾文學(xué)獎評委蔡葵便直言,許多評委都是聽了小說連播,才熟悉了解《平凡的世界》和《穆斯林的葬禮》的。2180年代的小說連播不僅拓展和參與塑造了新時期文學(xué)經(jīng)典,而且也塑造了大眾文學(xué)經(jīng)典。例如,1982年出版的革命通俗小說《夜幕下的哈爾濱》(陳玙)與1986年出版的傳記文學(xué)《風(fēng)流才女·石評梅傳》(柯興),雖不見于新時期文學(xué)史,卻廣泛流傳于大眾之中,亦被文學(xué)廣播的從業(yè)者視為經(jīng)典,與遼寧臺和中央臺的小說連播節(jié)目播送這兩部作品所引發(fā)的追捧熱潮直接相關(guān)。22

陳嶼《夜幕下的哈爾濱》

《平凡的世界》的故事顯示了80年代廣播媒介與印刷媒介的密切互動關(guān)系,這是20世紀50-70年代所不具備的。在50-70年代,小說連播雖也密切追蹤當(dāng)代文學(xué)的最新動態(tài),并且在傳播范圍和層次上超越印刷媒介,但依然亦步亦趨地復(fù)刻印刷媒介中當(dāng)代文學(xué)的經(jīng)典秩序和評價體系。然而,在80年代,廣播媒介的能動性顯然更強,它介入文學(xué)生產(chǎn)與傳播的能力與程度也是前所未有的。80年代新時期文學(xué)之所以能夠“空前繁榮”,與不同媒介特別是廣播媒介所激發(fā)出的前所未有的能動性恐怕也不無關(guān)系。

二、“可聽性”的分化:小說連播與新時期文學(xué)的轉(zhuǎn)型

李陀在回顧“85新潮”所引發(fā)的文學(xué)革命時認為,從延安文藝直到1985年尋根文學(xué)之前的文學(xué)形態(tài)總體上可稱為“工農(nóng)兵文藝”或“革命通俗文藝”,其目的是“創(chuàng)造一種與他(毛澤東)領(lǐng)導(dǎo)的革命相適應(yīng)的全新的大眾通俗文化。”23目前已有諸多成果從“通俗文藝”的角度研究十七年文學(xué),24就本文而言,我們還可從文學(xué)廣播與十七年文學(xué)保持同步的角度繼續(xù)思考這種通俗性。

廣播作為大眾媒介,只能通過轉(zhuǎn)瞬即逝的聲音來傳播,還要考慮受眾的受教育程度,這使得小說連播總是傾向于播送通俗易懂的作品。小說連播與十七年文學(xué)的主流保持同步的事實表明,十七年時期的當(dāng)代文學(xué)整體上的確具有一種獨特的通俗性,這種通俗性不僅一般地表現(xiàn)在“文藝為工農(nóng)兵”的旨趣中,更表現(xiàn)為廣播的通俗性所內(nèi)在的“可聽性”。可聽性是更高的通俗性,它比基于印刷媒介的通俗性還要更加要求小說的語言生動平易、故事性強、風(fēng)格明朗清晰,如此才適配一般大眾的文化趣味和理解框架,即毛澤東所說的“喜聞樂見的中國作風(fēng)和中國氣派”。十七年文學(xué)甚至具有可聽性的品質(zhì),這從新的角度凸顯了此時期“文藝為工農(nóng)兵”的通俗化實踐所抵達的程度。一定程度上,小說連播并不是強行改造十七年文學(xué)以賦予其可聽性,恰恰相反,十七年文學(xué)的經(jīng)典之作(特別是革命英雄傳奇如《林海雪原》《鐵道游擊隊》《烈火金剛》等)本身就具有可聽性,小說連播只是將這種可聽性落實為具體的媒介形式而已。

關(guān)山,原名丁威,天津人民廣播電臺著名播音員,曾在中央人民廣播電臺《長篇小說連播》節(jié)目演播長篇小說《林海雪原》《鐵道游擊隊》。

依李陀所論,80年代前期新時期文學(xué)的主潮傷痕-反思文學(xué)和改革文學(xué)仍沿襲了“革命通俗文藝”的通俗性-可聽性。傷痕-反思文學(xué)那些故事曲折乃至離奇的小說(如王亞平的《神圣的使命》、陳國凱的《我該怎么辦》),以及改革文學(xué)那些習(xí)慣于塑造“鐵腕清官”的小說(如蔣子龍的《喬廠長上任記》、矯健的《老人倉》),的確包含通俗文藝的某些因素,具有較強的通俗性-可聽性。這是何以80年代前期的小說連播基本與新時期文學(xué)的主潮保持同步的原因。典型的例子是王亞平的《刑警隊長》和柯云路的《新星》。王亞平的長篇推理小說《刑警隊長》與其傷痕文學(xué)代表作《神圣的使命》一樣,都是以改革初期揭批“四人幫”和平反冤假錯案為背景,以偵探小說的方式展開通俗性極強的敘事,卻依然屬于傷痕文學(xué)的潮流。柯云路的《新星》作為改革小說的代表作,講述年輕的縣委書記李向南的改革故事,與“青天到任,除暴安民”的傳統(tǒng)敘事程式多有耦合,以致有人曾指責(zé)小說的“青天意識”25。這兩部作品甫一出版或發(fā)表就被中央臺小說連播播出,這既得益于小說連播對傷痕-反思文學(xué)和改革文學(xué)的密切追蹤,更與80年代前期新時期文學(xué)的潮流之作往往具有通俗性-可聽性有關(guān),否則即便想密切追蹤,也會因不適宜廣播而作罷。

柯云路《新星》

80年代的中央臺小說連播既選擇新時期文學(xué)的經(jīng)典之作,也傳播了相當(dāng)部分雖不受新時期文學(xué)史重視、卻廣受大眾歡迎的作品。例如,除上文提到的《夜幕下的哈爾濱》《風(fēng)流才女·石評梅傳》之外,還可以舉出《海妖的傳說》(魯永興)、《尋找回來的世界》(柯巖)、《音樂世家》(劉鵬越)、《超越自我》(陳祖德)、《凱旋在子夜》(韓靜霆)、《獵神》(黃放)等。這些作品都在80年代發(fā)表/出版,通俗性較強,故事曲折動人,兼以不錯的文學(xué)性,雖不被新時期文學(xué)史重視,但經(jīng)過廣播聲情并茂的演繹,傳播甚廣,受到了眾多聽眾的喜愛。例如詩人柯巖的第一部小說《尋找回來的世界》講述“文革”后工讀學(xué)校的教育生活,作品未被文學(xué)期刊接納,1984年初在《中國法制報》上連載,同年出版,“出書前后也都曾遭到圈內(nèi)某些權(quán)威的歧視和排斥”26,經(jīng)小說連播播出后,不但聽眾喜愛,且引發(fā)廣泛關(guān)注,次年便被改編為同名電視劇播出。又如圍棋手陳祖德的自傳《超越自我》,作品在《當(dāng)代》1985年第3-5期連載,講述自己與病魔搏斗的經(jīng)歷,次年小說連播播出,播完半年后仍有聽眾來信,引起各方面討論,冰心聽后也大為感動,稱贊陳祖德及其作品為“第一流的作家”和“高出一般文學(xué)作品的杰作。”27顯然,這些作品同樣構(gòu)成了新時期文學(xué)多元圖景的一部分,但卻是邊緣化的模糊部分,小說連播憑借超越于新時期文學(xué)秩序的媒介力量,使之得以顯影,既反襯出了新時期文學(xué)秩序的邊界,也為我們立體化地理解80年代一般大眾的文學(xué)生活提供了線索。

陳祖德《超越自我》

當(dāng)然,小說連播以可聽性為標準,而非從文學(xué)史的眼光出發(fā),在節(jié)目編輯葉詠梅看來,“廣播它很有選擇性,聽覺很有選擇性。我們選擇時首先是故事性強的作品”,“其次是文學(xué)性強的,好聽的,有意義的。”28因此,小說連播的作品選擇必然不同于文學(xué)史。問題的關(guān)鍵在于,小說連播以可聽性為標準對文學(xué)作品的選擇,與新時期文學(xué)的主流存在如此大面積的重合。但若細致分析,這種大面積重合主要存在于1985年之前。“重點書目匯總表”所列的作品中,中央臺小說連播有49部發(fā)表/出版于1978年至1989年的作品,1985年之前發(fā)表/出版的有36部,1985年及以后的則只有13部。前文提到的小說連播錄制播出的新時期文學(xué)作家的重要作品,大都屬于1985年之前,1985年及以后此類作品僅有《平凡的世界》《穆斯林的葬禮》等寥寥幾部,且這幾部作品也一度因其通俗性-可聽性而不受文壇重視。從全國各大電臺來說也差不多:“重點書目匯總表”標記出了80年代受歡迎的89部作品(含茅盾文學(xué)獎作品),1985年之前發(fā)表/出版的至少有30部是新時期文學(xué)史的重要作品,1985年及以后則僅有10部左右。進一步來看,無論是中央臺還是全國各大電臺,播送的1985年及以后發(fā)表/出版的作品中都沒有“85新潮”的代表性作品——如果“85新潮”的主流是尋根文學(xué)、現(xiàn)代派小說、先鋒小說、新寫實等潮流的話。29這樣看來,如果說80年代前期小說連播仍然與傷痕-反思文學(xué)、改革文學(xué)保持同步的話,那么“85新潮”之后,小說連播越來越難以找到兼具通俗性與文學(xué)性的“新潮”作品,從而迅速地與這一新時期文學(xué)的主潮相疏離。

霍達《穆斯林的葬禮》

從小說連播的角度來看,這種轉(zhuǎn)變是革命性的。從延安時期到80年代前期的“革命通俗文藝”的要害,實則是克服五四新文學(xué)所僅具有的“可寫性”,將之改造為兼具“可聽性”與“可寫性”的大眾文藝;這同時意味著克服文學(xué)生產(chǎn)單純依賴印刷媒介的限制,將身體、聽覺等因素都帶入文藝生產(chǎn)之中,從而得以最大程度地深入群眾、開展動員。隨著新中國廣播系統(tǒng)的大規(guī)模建設(shè),當(dāng)代文學(xué)對印刷媒介限度的克服,順利地轉(zhuǎn)化為對印刷媒介與廣播媒介的雙重依賴。然而,“85新潮”所引發(fā)的轉(zhuǎn)變則與此相反,其對“純文學(xué)”的強調(diào),實則是放棄兼容“可聽性”,促使當(dāng)代文學(xué)專注于“可寫性”,并重新限定在印刷媒介內(nèi)部。文學(xué)生產(chǎn)自此被導(dǎo)向更為專業(yè)化和知識分子化的方向,直至網(wǎng)絡(luò)時代的開啟。

不過,80年代中后期各大電臺小說連播的播送書目中盡管沒有“85新潮”的影子,卻出現(xiàn)了兩股益發(fā)強勁且互相交叉的文學(xué)潮流。第一股是傳統(tǒng)通俗文學(xué),特別是言情、武俠、公案、歷史演義等傳統(tǒng)文類。中央臺作為權(quán)威電臺,其小說連播節(jié)目對傳統(tǒng)通俗文學(xué)有所保留,僅在80年代前期播送過歷史演義類作品如《赤膽忠心》《龍吟虎嘯》《鴉片戰(zhàn)爭演義》等,后期則幾乎絕跡,但傳統(tǒng)通俗文學(xué)其實頗受省級和市級電臺青睞。第二股是紀實文學(xué),特別是報告文學(xué)、歷史紀實、傳記等文類,30此時期這些文類的優(yōu)秀作品兼具文學(xué)性和通俗性,與新時期文學(xué)史有相當(dāng)重疊。中央臺小說連播對紀實文學(xué)頗為青睞,報告文學(xué)《唐山大地震》、歷史紀實《中原奪鹿》、傳記文學(xué)《風(fēng)流才女·石評梅傳》《超越自我》等各類型的紀實文學(xué)作品都有播送并廣受歡迎。1987年,日益疏離“85新潮”而接納紀實文學(xué)的中央臺“小說連播”更名為“長篇連播”,理由是“小說它的定位就是小說了,那‘長篇’它還包括紀實文學(xué)、報告文學(xué)、廣播連續(xù)劇等,就是連續(xù)的、長篇的都可以在這播。它等于包容了更多的東西,不光是小說。”31自此,中央臺小說連播從主要追蹤新時期小說的節(jié)目正式轉(zhuǎn)變?yōu)橐粰n綜合性節(jié)目,以保證節(jié)目來源不會因“85新潮”而枯竭。除中央臺外,各大省級和市級電臺的小說連播對這兩種文學(xué)類型都兼容并包,又有所偏重。例如,80年代中后期,錄制書目能力強勁的北京臺也順應(yīng)潮流,播送言情作品《煙雨蒙蒙》、公案作品《包公演義》等傳統(tǒng)通俗文學(xué),但錄制更多的還是紀實文學(xué)如《自費生在美國》《棋壇旋風(fēng)聶衛(wèi)平》《中國的夏伯陽》《中國體育界》《商界》等。那些本就具有較強的通俗性傳統(tǒng)(評書傳統(tǒng)或市井文化傳統(tǒng))的天津臺、黑龍江臺、吉林臺等更是有過之而無不及,往往是兩類作品都有大量播送,“評書之鄉(xiāng)”鞍山臺作為實力最強的市級臺,整個80年代幾乎全部是以評書或準評書的形式播送各類傳統(tǒng)通俗文學(xué)作品。顯然,無論是傳統(tǒng)通俗文學(xué)還是紀實文學(xué),要么足夠“通俗”,要么足夠“喜聞樂見”,都具備良好的“可聽性”。

日益占據(jù)小說連播的這兩股潮流,其實正是80年代中后期文學(xué)世界的重要版圖。從1983年左右開始,傳統(tǒng)通俗文學(xué)如被壓抑太久的火山,噴薄而出,專門的通俗文學(xué)刊物大量創(chuàng)辦,海外新派武俠小說和言情小說相繼引進并引發(fā)閱讀狂潮,海量通俗文學(xué)讀物充斥市場,泥沙俱下。32與此同時,沿襲1979年即開始的“報告文學(xué)熱”而來的“紀實文學(xué)熱”成為80年代中后期不容忽視的文學(xué)現(xiàn)象,劉心武1985年在《人民文學(xué)》發(fā)表《5·19長鏡頭》和《公共汽車詠嘆調(diào)》,“整個文壇即以此為發(fā)端,形成了紀實文學(xué)熱”,紀實文學(xué)熱“題材廣泛,幾乎涉及到了現(xiàn)實生活中的各個領(lǐng)域”,33但混雜在這股熱潮之中的,是大量發(fā)掘、窺探和虛構(gòu)歷史與現(xiàn)實的秘聞軼事的通俗性作品,同樣良莠不齊。

劉心武《5·19長鏡頭》

早于“85新潮”而爆發(fā)的通俗文學(xué)熱,已經(jīng)決定性地將當(dāng)代文學(xué)從“雅俗共賞”的“革命通俗文藝”轉(zhuǎn)變?yōu)榱?ldquo;雅俗分賞”的通俗文學(xué)與嚴肅文學(xué),各類通俗文學(xué)以其徹底的通俗性,很大程度接管了當(dāng)代文學(xué)曾致力于追求的通俗性功能。與此同時,紀實文學(xué)熱通過對現(xiàn)實熱點的密切追蹤,也一定程度分擔(dān)了當(dāng)代文學(xué)反映現(xiàn)實的鏡像功能。就此而言,置身于如此狀況之中的“85新潮”不過是對當(dāng)代文學(xué)部分剝離了通俗性功能和鏡像功能的第一次激進回應(yīng)。正因為如此,當(dāng)通俗文學(xué)和紀實文學(xué)不斷強化其“可聽性”,并成為新時期文學(xué)的轉(zhuǎn)型方向之一時,作為回應(yīng)的“85新潮”則相反地激進地追求“不可聽性”,并同樣成為新時期文學(xué)轉(zhuǎn)型的另一方向。

小說連播在80年代中后期的變化促使我們重新追問:一個迅速消失于大眾傳播之中的“85新潮”,對于新時期文學(xué)到底意味著什么?什么樣的文學(xué)秩序和媒介秩序形構(gòu)了“85新潮”與“通俗文學(xué)熱”、“紀實文學(xué)熱”之間的相互關(guān)系?最后,新時期文學(xué)的“可聽性”與“可寫性”的分化,對于當(dāng)代文學(xué)的整體特質(zhì)來說,又意味著什么?小說連播的歷史提示我們,不僅應(yīng)當(dāng)基于現(xiàn)有的文學(xué)史視野來理解新時期文學(xué)的發(fā)生與轉(zhuǎn)型,也需要從印刷媒介與廣播媒介、雅與俗、紀實與虛構(gòu)的復(fù)雜互動出發(fā),整體性地理解新時期文學(xué)的轉(zhuǎn)型及其后果。

三、余論:廣播與“當(dāng)代文學(xué)”的媒介性

已有諸多研究指出,自延安時期開始,一種獨特的文學(xué)形態(tài)逐漸生成了,這種文學(xué)形態(tài)在新中國成立后被稱為“當(dāng)代文學(xué)”,以區(qū)別于五四新文學(xué)為主流的“現(xiàn)代文學(xué)”;按照洪子誠的論述,作為歷史階段的“當(dāng)代文學(xué)”正式確立于上世紀50年代,它具有“一體化”的特征,并在80年代發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。34這一論述與前文李陀將上世紀40年代至80年代中期的中國當(dāng)代文學(xué)都視為“革命通俗文藝”或“工農(nóng)兵文藝”有相當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)性。在這樣的論述中,80年代的新時期文學(xué)是“當(dāng)代文學(xué)”的新階段,也是其終結(jié)。因此,新時期文學(xué)與廣播媒介的關(guān)系問題,也連帶地涉及“當(dāng)代文學(xué)”的整體性問題。

一個值得重視的基本史實是,在“當(dāng)代文學(xué)”所處的歷史時期,廣播恰是普及最廣的大眾傳播媒介,“當(dāng)代文學(xué)”終結(jié)之際,廣播的地位也被電視取代,“廣播”成為“窄播”。可以說,廣播與“當(dāng)代文學(xué)”的興衰命運相始終。

這種興衰與共并不是偶然的。其原因首先在于,“當(dāng)代文學(xué)”與廣播都是特定形態(tài)的中國社會主義政治構(gòu)造中的有機組成。從50年代直到80年代,無論是中國社會主義的革命、建設(shè)還是初步的改革,基本上都依賴大眾動員與大眾參與。廣播作為此時期普及最廣的大眾媒介,恰與這種大眾動員與大眾參與的總體性需求相匹配,因而深度參與塑造了此時期社會主義實踐的性質(zhì)。其表征,就是“大躍進”和“文革”這兩次最激進的運動中廣播的高速發(fā)展。“大躍進”開始的1958年,基層有線廣播喇叭數(shù)從1957年的不足1700萬猛增至2580萬;“文革”爆發(fā)后,廣播建設(shè)非但未停,反而發(fā)展更快,特別是1969年以后,由于基層廣播站和放大站的經(jīng)費列入專項財政,“短短幾年時間,整個中國就陷入一片有線廣播喇叭的海洋”。35廣播之所以在這兩次運動中被如此重視,與其關(guān)鍵特征有關(guān)。廣播能克服交通和地理的障礙,最大程度地讓基層識字率不高的廣大群眾及時接收共同的信息,這同時意味著廣播能幫助基層大眾直接越過家庭、村社乃至基層政府,集體性地與更高的政治層級發(fā)生聯(lián)系,也能幫助政治中心打破科層制的常規(guī)等級,更直接、更有效地開展基層動員。而這與“大躍進”和“文革”對最大程度的基層動員的需要和越過科層制的動員方式正相匹配。因此,如文藝一樣,“廣播是階級斗爭的工具”(1958年第五次全國廣播工作會議所提口號)。從50年代到80年代,大眾動員與大眾參與的政治構(gòu)造是“當(dāng)代文學(xué)”與廣播都承擔(dān)組織動員功能的前提,也是兩者能夠同頻共振、互相為用的制度性框架。

其次,如前文所論,由于“文藝為工農(nóng)兵”的實踐方向,“當(dāng)代文學(xué)”總體上具有一種獨特的通俗性即“可聽性”,這表明“當(dāng)代文學(xué)”不僅依賴“寫-讀”傳播,也同時內(nèi)嵌了“說-聽”的傳播方式。這種傳播方式甚至構(gòu)成了“當(dāng)代文學(xué)”文本生產(chǎn)的內(nèi)在因素。例如,十七年時期相當(dāng)部分的革命通俗小說充分地結(jié)合了“通俗性”與“傳奇性”,而“傳奇與民間口語傳統(tǒng)的長期存在密切相關(guān),是口語文學(xué)敘事的書面遺留”,“革命通俗文學(xué)按照口語的方式書寫時,它必然是傳奇的。”36蔡翔亦曾論及,像《林海雪原》《鐵道游擊隊》這樣的革命通俗小說,其故事原型最初便源于“講故事”的口頭傳播,進而將口頭故事再創(chuàng)作成印刷文字時,也“已經(jīng)無意識地預(yù)設(shè)了‘聽眾’(讀者)的閱讀期待,這也是中國傳統(tǒng)小說的‘說書’的敘事特征。”37這導(dǎo)致這類小說的整體敘事都朝向易于傳說的方向發(fā)展,從而具體地落實“文藝為工農(nóng)兵”所要求的通俗性。

曲波《林海雪原》

不僅如此,一些作家也明確地追求在小說中內(nèi)嵌“說-聽”傳播方式。例如,馬識途曾將其通俗性寫作歸之于“沿著‘為中國老百姓喜聞樂見的中國作風(fēng)和中國氣派’這條路子走下去”,并明確表示:“我現(xiàn)在倒樂于被開革出小說的教門,而躋身于‘說書人’之列,把自己的作品直稱為‘故事’(或者按四川話叫‘龍門陣’)而不以為羞。”38劉紹棠也以他的鄉(xiāng)土小說為例,認為“讀和聽相結(jié)合”是中國小說的“民族風(fēng)格”之一,“我也努力學(xué)習(xí)和繼承中國古典小說的傳奇性與真實性相結(jié)合,通俗性與藝術(shù)性相結(jié)合,讀和聽相結(jié)合的優(yōu)良傳統(tǒng)。為了使自己的小說為農(nóng)村讀者喜聞樂見,我也大量借鑒評書的藝術(shù)技巧。”39最典型的當(dāng)然是趙樹理。趙樹理自登上文壇,便將“說書”與“寫小說”等量齊觀。在他那里,小說的“主要讀者對象是農(nóng)民”,“老一代的農(nóng)民,雖說有好多人不識字,可是看戲、聽說書都是他們習(xí)慣了的藝術(shù)生活。”因此,寫小說要向說書學(xué)習(xí),“寫小說的人要看看戲,聽聽‘說唱’,這是大有幫助的。我們可以向說書的人學(xué)習(xí)語言。”大而言之,中國的新舊小說亦與“說”有關(guān):“中國的舊小說實際上就是評書式的,如《水滸》《三國演義》,每節(jié)開頭都是‘話說’。現(xiàn)在的不少新小說,仔細分析起來,也和說書差不太多。”40

趙樹理:革命說書人

在以大眾動員和大眾參與作為社會主義革命、建設(shè)和改革的主要方式的50年代至80年代,“當(dāng)代文學(xué)”與廣播一樣,都是組織動員的基礎(chǔ)建制,都整合在黨群互動的總體性關(guān)系之中,而“當(dāng)代文學(xué)”“文藝為工農(nóng)兵”的實踐方向也將“說-聽”的傳播方式內(nèi)嵌于文學(xué)生產(chǎn)與傳播之中,使“當(dāng)代文學(xué)”與廣播有明顯的親和性。這是此時期廣播與“當(dāng)代文學(xué)”同頻共振的關(guān)鍵條件。80年代中期之后,這些條件逐漸消失,“當(dāng)代文學(xué)”與廣播便也同時發(fā)生了轉(zhuǎn)型。這樣看來,不但可以從廣播媒介的角度研究新時期文學(xué),也可以將之拓展至對“當(dāng)代文學(xué)”的整體研究。

將廣播媒介納入“當(dāng)代文學(xué)”研究,有助于我們重新思考“當(dāng)代文學(xué)”的傳播過程及其建構(gòu)的“文學(xué)共同體”問題。“當(dāng)代文學(xué)”主導(dǎo)性的傳播系統(tǒng)是報紙、期刊和書籍等印刷媒介,但廣播同樣是重要的傳播媒介。“當(dāng)代文學(xué)”不只有廣泛的“讀者”,還有大量的“聽眾”,因此,我們需要立體地看待“當(dāng)代文學(xué)”的傳播圖景。此外,廣播通過聲情并茂的演繹,將文學(xué)的情感性更直接地凸顯并傳遞給大眾。文字對讀者情感的激發(fā)是需要經(jīng)過教育和訓(xùn)練才能實現(xiàn)的,聲音與情感卻直接同一。因此,對于文學(xué)廣播的廣大聽眾來說,“當(dāng)代文學(xué)”不僅是“有聲的”,而且是“有情的”。相比于印刷媒介所呈現(xiàn)和傳播的“當(dāng)代文學(xué)”,“有聲”與“有情”的“當(dāng)代文學(xué)”顯然擁有不同的文學(xué)質(zhì)地,它在普通大眾中所激發(fā)的文學(xué)想象,也是不同于文學(xué)閱讀的。何況,廣泛鋪設(shè)于基層的廣播系統(tǒng)對“當(dāng)代文學(xué)”的傳播是跨越印刷媒介的傳播界限的,也是跨越城鄉(xiāng)界限的,還是跨越識字與不識字的界限的,這使“當(dāng)代文學(xué)”得以傳播至更廣大、更基層的大眾之中,既培養(yǎng)出基層大眾欣賞、消費“當(dāng)代文學(xué)”的趣味和習(xí)慣,也參與塑造一個跨越城鄉(xiāng)和階層的“社會主義文學(xué)/文化共同體”。

將廣播媒介納入“當(dāng)代文學(xué)”研究,也使我們重思廣播內(nèi)在于“當(dāng)代文學(xué)”的生產(chǎn)過程的程度。廣播將“當(dāng)代文學(xué)”及時甚至同步地傳播至基層大眾之中,這種大規(guī)模的傳播實踐牽引和放大了“當(dāng)代文學(xué)”的大眾化取向,不但使“當(dāng)代文學(xué)”經(jīng)由聲音的演播轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N更通俗化的形式,還進一步形塑出一種媒介化力量。正是這種媒介化力量將“可聽性”轉(zhuǎn)化為文學(xué)生產(chǎn)的內(nèi)在因素,與“文藝為工農(nóng)兵”的其它制度化實踐一起,引導(dǎo)乃至迫使“當(dāng)代文學(xué)”鞏固和強化某些特定的文學(xué)取向,例如語言的通俗性與敘事的模式化。十七年時期作為特定類型的“革命通俗文藝”的生成和發(fā)展,某種程度上也是廣播的大規(guī)模傳播實踐及其生成的媒介化力量所參與作用的結(jié)果。當(dāng)然,由于“當(dāng)代文學(xué)”與印刷媒介的緊密關(guān)系,廣播的媒介化力量恐怕也有其限度,但廣播作為50年代至80年代普及最廣的大眾媒介,我們似乎也不能將之從“當(dāng)代文學(xué)”的生產(chǎn)機制中排除。

鑲嵌在“當(dāng)代文學(xué)”之中的廣播既是一種傳播媒介,也是一種生產(chǎn)機制,它使我們看到另一種文學(xué)史圖景,提示我們從媒介的視野重新理解“當(dāng)代文學(xué)”。

注釋

1 相關(guān)研究的概述參見康凌:《在現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究中思考“聲音”》,《中國圖書評論》2021年第8期。

2 主要參見張瑋:《電臺廣播與當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)(1977-2000)——以“小說連播”類節(jié)目為中心的考察》,河南大學(xué)文學(xué)院2017年碩士論文;劉成勇:《20世紀文學(xué)廣播傳播論略》,《河南科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2017年第4期;侯業(yè)智、惠雁冰:《“〈平凡的世界〉現(xiàn)象”的傳播學(xué)解讀》,《小說評論》2016年第4期;楊毅:《廣播電臺與新時期聽覺經(jīng)驗的生成——從劉心武小說的播出說起》,《文學(xué)評論》2022年第4期。

3 趙玉明主編:《中國廣播電視圖史》,南方日報出版社,2008年版,第130、145頁。

4 楊波主編:《中央人民廣播電臺簡史》,北京廣播學(xué)院出版社,2000年版,第197-198頁。

5 中央人民廣播電臺臺史編寫組編:《中央人民廣播電臺臺史資料匯編(1949-1984)》,內(nèi)部資料,1985年版,第415頁;楊波主編:《中央人民廣播電臺簡史》,第200頁。

6 葉詠梅編著:《中國長篇連播歷史檔案(上卷)》,中國廣播電視出版社,2010年版,第1頁。

7 相關(guān)信息主要整理自全國小說連播研究委員會編制的“建國以來全國電臺《小說連播》節(jié)目錄制重點書目匯總表”,見王大方、葉子主編:《“上帝”青瞇的節(jié)目:〈小說連播〉業(yè)務(wù)專著》,中國文聯(lián)出版公司,1995年版,第393-410頁。作為十七年文學(xué)經(jīng)典,周立波的《山鄉(xiāng)巨變》未被廣播,但其《暴風(fēng)驟雨》在1960年代被中央臺播出過。

8 《中國廣播電視年鑒》編輯委員會編:《中國廣播電視年鑒(1990年)》,北京廣播學(xué)院出版社,1990年版,第528頁。

9 中央人民廣播電臺聽眾工作部編:《廣播聽眾工作文集》,中國國際廣播出版社,1993年版,第258、293頁。

10 陸群:《〈小說連播〉十二年:一個歷史的描述》,見王大方、葉子主編:《“上帝”青瞇的節(jié)目:〈小說連播〉業(yè)務(wù)專著》,第14-15頁。

11 上海臺只提供建臺后的總生產(chǎn)書目200余部,80年代未做具體統(tǒng)計,參見葉詠梅編著:《中國長篇連播歷史檔案(上卷)》,第7頁。

12 張瑋:《電臺廣播與當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)(1977-2000)——以“小說連播”類節(jié)目為中心的考察》,河南大學(xué)文學(xué)院2017年碩士論文,附錄第67頁。

13 霍達:《難忘那一片葉子》,《中國廣播報》 2008 年1月18日。

14 張瑋:《電臺廣播與當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)(1977-2000)——以“小說連播”類節(jié)目為中心的考察》,附錄第57頁。

15 路遙:《早晨從中午開始》,北京十月文藝出版社,2012年版,第205、206頁。

16 葉詠梅編著:《中國長篇連播歷史檔案(上卷)》,第34頁。

17 劉強:《試析八十年代廣播媒介在小說傳播中的作用——以〈平凡的世界〉為例》,《今傳媒》2015年第6期;侯業(yè)智、惠雁冰:《“〈平凡的世界〉現(xiàn)象”的傳播學(xué)解讀》,《小說評論》2016年第4期。

18 顧志成:《廣播的威力》,見王大方、葉子主編:《“上帝”青瞇的節(jié)目:〈小說連播〉業(yè)務(wù)專著》,第365-366頁。

19 吳光華:《讓長篇小說插上“翅膀”》,見王大方、葉子主編:《“上帝”青瞇的節(jié)目:〈小說連播〉業(yè)務(wù)專著》,第368頁。

20 路遙:《早晨從中午開始》,第12頁。

21 葉詠梅編著:《中國長篇連播歷史檔案(上卷)》,第58頁。

22 這兩部作品都是用出版社清樣錄制的,與正式出版的時間同步。《夜幕下的哈爾濱》在遼寧臺播出后,出現(xiàn)了全國性的“夜幕書熱”,此后中央臺小說連播也轉(zhuǎn)播此書,1984年同名電視連續(xù)劇播出,2008年又重拍播出。《風(fēng)流才女·石評梅傳》使很多人了解了石評梅及其生死戀情,此書出版多年后,1994年仍獲首屆 “中國青年優(yōu)秀圖書獎”,1995年再獲“中國傳記文學(xué)作品獎”。2007年,由全國各大電臺合力評選的“中國《小說連播》60周年最具影響力的60部作品節(jié)目排行榜”,兩部作品都榜上有名。

23 李陀:《1985》,《雪崩何處》,中信出版社,2015年版,第94頁。

24 李楊:《〈林海雪原〉與傳統(tǒng)小說》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2001年第4期;賀桂梅:《1940—1960年代革命通俗小說的敘事分析》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2014年第8期;張文東:《傳奇敘事與中國當(dāng)代小說》,東北師范大學(xué)文學(xué)院2013年博士學(xué)位論文。

25 吳炫:《青天與青天意識——關(guān)于〈新星〉批評的批評》,《當(dāng)代作家評論》1989年第3期。

26 柯巖:《美麗的嫁衣》,《中國廣播》2008年第4期。

27 冰心:《我很喜愛陳祖德這一家子——讀〈超越自我〉》,《光明日報》1986年10月18日。

28 張瑋:《電臺廣播與當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)(1977-2000)——以“小說連播”類節(jié)目為中心的考察》,附錄第58頁。

29 以幾部通行的中國當(dāng)代文學(xué)史教材為例,《中國當(dāng)代文學(xué)史》(洪子誠)、《中國當(dāng)代文學(xué)發(fā)展史》(孟繁華、程光煒)和《中國當(dāng)代文學(xué)史教程》(陳思和)在論及80年代中后期的文學(xué)潮流時,都大體依循此脈絡(luò)。30 對“紀實文學(xué)”概念的使用,采用李輝的概括,參見李輝:《紀實文學(xué):直面現(xiàn)實,追尋歷史——關(guān)于〈中國新文學(xué)大系〉紀實卷(1977—2000)》,《南方文壇》2009年第1期。

31 張瑋:《電臺廣播與當(dāng)代文學(xué)生產(chǎn)(1977-2000)——以“小說連播”類節(jié)目為中心的考察》,附錄第56頁。

32 王先霈、於可訓(xùn)主編:《80年代中國通俗文學(xué)》,湖北教育出版社,1995年版,第47-55頁。

33 同上,第204頁。

34 洪子誠:《“當(dāng)代文學(xué)”的概念》,《文學(xué)評論》1998年第6期。

35 趙玉明主編:《中國廣播電視圖史》,第130、144頁。

36 藍愛國:《解構(gòu)十七年》,華東師范大學(xué)出版社,2003年版,第47、49、50頁.

37 蔡翔:《革命/敘述:中國社會主義文學(xué)-文化想象(1949-1966)》,北京大學(xué)出版社,2010年版,第188頁。

38 馬識途:《〈京華夜譚〉后記》,見陸文壁編:《中國當(dāng)代文學(xué)研究資料·馬識途專集》,四川文藝出版社,1988年版,第160、159頁。

39 劉紹棠:《劉紹棠文集(第10卷)》,北京十月文藝出版社,2003年版,第47、38頁。

40 董大中主編:《趙樹理全集(第4卷)》,北岳文藝出版社,2018年版,第547、537、549-550頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號