導讀

治好了就是治好了,治不好就是治不好,大家講述自己的經歷實事求是,黑中醫(yī)的人在急什么?

文/重樓

反映中醫(yī)傳承的故事片《后浪》昨天播出了。

在當下中醫(yī)這個尷尬的生存環(huán)境里,不少人對它充滿了期待。對于大多數(shù)中醫(yī)從業(yè)人員而言,只要它不犯低級錯誤,適當?shù)乃囆g加工是可以接受的,畢竟藝術的傳播有其自己的規(guī)律,大眾對中醫(yī)的認知也有一個由淺到深的過程。如果這電視劇能加強網(wǎng)友對中醫(yī)的理解和認同,提高對中醫(yī)的興趣,那又何樂而不為呢?

當然,也有不少人等著看它的笑話。畢竟,在某些人人那里,哪怕中醫(yī)的實踐和效果擺在眼前,他們依然會認為中醫(yī)就和巫術一樣,早該掃進歷史的垃圾堆了。

何況,《后浪》還有它自己的“專業(yè)性”。不說演員和導演,其編劇六六本就是知名編劇人,其作品《蝸居》、《少年派》、《安家》等都深受觀眾喜愛。與此同時,六六為了寫好一部中醫(yī)主題的劇,脫產讀了劉力紅教授的碩士研究生并跟師學習,某種程度而言,也算得上是中醫(yī)的專業(yè)人士了。

而六六對中醫(yī)的興趣,和許多人類似,緣起于一場病。那是2011年,那時她懷著孕,出現(xiàn)嚴重咳嗽,后來發(fā)生嚴重感染,并導致了流產,身心承受了極大痛苦,但咳嗽一直不停,用了各種辦法都好不了,直到8個月后一位叫馬琴的中醫(yī)大夫給她開了三服藥,吃了3天后咳嗽就止住了,之后,經過每周1次連續(xù)6周的鞏固治療,完全康復了。

昨天,電視劇《后浪》開始首播,“看中醫(yī)就沒有隱私嗎”這一話題下,視頻中,主角一家早餐前圍坐在一起互相把脈,從睡覺沒穿襪子到偷吃冰淇淋都能被發(fā)現(xiàn),并且連什么味的冰淇淋都知道。

真有這么神嗎?

這一話題很快引發(fā)網(wǎng)友熱議:

只能說,媒體是懂流量的。

用很神奇的,不可思議的內容,來吸引目光并引發(fā)網(wǎng)友議論。

望聞問切,中醫(yī)講究的是四診合參。雖說“望而知之謂之神;聞而知之謂之圣;問而知之謂之師;切而知之謂之工”。切脈后能了解一個人身體的大體情況,但切脈后什么都知道的,甚至細微到連吃了什么味道的冰淇淋都知道的,筆者不敢說絕對沒有,至少絕大多數(shù)的醫(yī)生都不可能做到。

而電視劇中真實的情況是,這一家人都住在一起,主角是從生活細節(jié)中發(fā)現(xiàn)的,而不是切脈切出來的,這么說也就是為了逗一逗他爸。

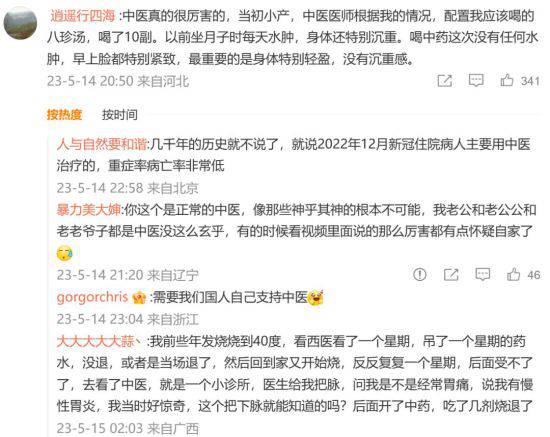

話題一打開,雖然許多網(wǎng)友對媒體的小心思不以為然,但還是認真分享了自己或家人的經歷,這些都是頑疾或西醫(yī)治后效果不佳,被中醫(yī)給治好的。

這其實正是許多人對中醫(yī)信心的來源。

類似的情況,去年10月中旬也出現(xiàn)過一次,當時的熱搜話題“中醫(yī)好像真的有點東西”下面,絕大多數(shù)都是網(wǎng)友在簡述自己的經歷,大體都是中醫(yī)通過望聞問切將自己的狀態(tài)說得很準確,讓人有點嘆服。

“好像真的有點東西”也精準地表達出了門外漢那種出乎意料,又想不明白其中奧妙的小驚喜。

類似的話題,總是有很高的熱度,只能說“中醫(yī)”相關話題在當今的互聯(lián)網(wǎng)上本身就帶有很大的爭議性。

在有些人看來,中醫(yī)就是有意無意的騙子;在另一些人看來,中醫(yī)能包治百病。

其實,這都不準確,也不客觀。

從中醫(yī)的角度來看,天行外感是最容易治的,水平不算差的的醫(yī)生治這個基本都能很快見效;生活起居致病和情志病,能幫助做一些調整但是最終問題的解決,除了用藥或外治,還有賴于病人生活環(huán)境/習慣/情志的改變;至于那些先天性疾病和遺傳性疾病,很多時候,也只能是幫著使得病人情況稍微好一點罷了。

并且,中醫(yī)今天的傳承與發(fā)展都遇到了困境與挑戰(zhàn),這的確需要重視。比如,拿了執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的科班出身的人依然不會治病,這樣的人不在少數(shù)。

對于另一些人來說,因為他們所學的理論無法解釋中醫(yī)的療效,并且因為中醫(yī)的辨證論治往往呈現(xiàn)出個體化的特征,于是,他們總是說“可能,治好這個病就是個偶然”。

的確,感冒就是個自限性疾病,如果不用藥,一周也能好。西醫(yī)針對感冒的用藥,或者是直接抗病毒的,或者是輔助人體降溫讓人沒那么難受的,如果碰上發(fā)高燒,一般都得有個幾天。然而中醫(yī)用藥,都是辨證之后直接針對人體扶正祛邪的,哪怕發(fā)高燒,水平不太差的醫(yī)生基本都能做到一劑知。

而所謂的大數(shù)據(jù),那就更加有意思了。

合著至少兩千年(從中醫(yī)理論體系基本成型算起)的實踐、總結、分類,就不是大數(shù)據(jù)了?要知道中醫(yī)看起來的個體化診治,恰恰是有了大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)之后的分型,其辨證,正是根據(jù)人體外在的各種表現(xiàn)去綜合、研究和判斷內在臟腑的變化,并給出分型,再按照分型進行處方。之所以呈現(xiàn)出個體化,一方面是因為矛盾層次的豐富性,另一方面是因為很多時候同癥而不同證,只看到癥的人就會覺得納悶。

這種大數(shù)據(jù),對人體而言,甚至比當下的用小白鼠先做實驗準確得多。

比如斷腸草鉤吻,常人致死量約二至三片鮮葉,但是華南地區(qū),當?shù)剡€叫這種草“豬人參”,顧名思義,定期給豬牛羊等家畜投喂之后,不但沒事,還很少生病;巴豆對人而言屬于劇毒藥材,而老鼠吃了之后,會腦滿腸肥,皮毛油亮;還有,當歸的頭、身、尾,如果檢測化學物質都是差不多的,但中醫(yī)手里確實三種不同的藥。

這些該如何解釋呢?

稍微了解一點中醫(yī)發(fā)展史,就會發(fā)現(xiàn),中醫(yī)其實是華夏的先民們從最初的實踐經驗提煉總結出理論,然后用理論指導實踐,之后的實踐又反過來印證和完善理論。

如此反復,積累了海量的大數(shù)據(jù)加上理論的指導,怎么就成了“偶然”?

其實,這種在外行看來好似個體化的,莫名其妙的治愈,其實不是“偶然”,而是一種必然。

“治好了就是治好了,治不好就是治不好,大家講述自己的經歷實事求是,黑中醫(yī)的人在急什么”,這是一位網(wǎng)友的評價。

對呀,在急什么呢?

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號