作者/馬塞爾·利布曼

譯者 / 彼得·潘

編者按:為方便閱讀,部分排版有所改動。

在1885年成立時,比利時工人黨(Parti Ouvrier Belge)不過是一組政治縮寫,一個假想的組織。它為自己看到的未來、它自稱的使命和它的野心,與它的實際地位之間的反差很大。

POB于1885年在布魯塞爾成立,為比利時社會黨的前身,是各個小型地區社會主義政黨、合作社、互利互惠協會和自稱社會主義的工會之間成熟和和解的成果。

在一個工業發展比歐洲大陸任何地方都快的國家,無產階級訊息不靈,被過度剝削,而且動員緩慢。大量的工人集中在煤礦、金屬加工工業、玻璃廠和紡織廠中。但這些成千上萬不識字的工人幾乎沒有被政治化。在比利時南部的經濟發展中心,這種非政治主義具有非常特殊的意義。他們拒絕政治,拒絕認為訴諸政治手段可以解決他們的貧窮問題,盡管他們認為現狀是不公正和不可容忍的。

許多工人都持有這種態度,這與蒲魯東主義最激進形式的影響不無關系。大約在1870年,第一國際在工業地區和煤田取得了一定的成功。但鼓動的形式卻是計劃不周的罷工,罷工是不顧形勢而發動的,罷工的協調和領導很差,如果有領導的話,也很糟糕,引起了嚴厲的鎮壓。有時罷工在沒有提出任何要求的情況下爆發和蔓延。

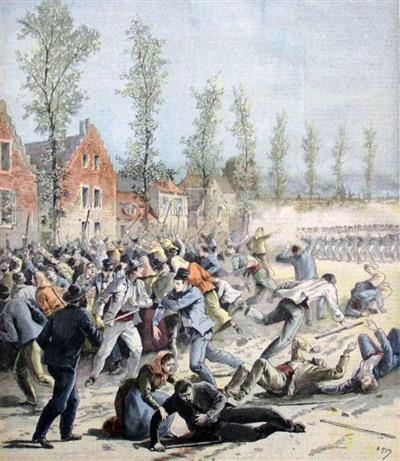

這實際上算是一場社會運動嗎?更多的時候是一種粗暴的抗議。并在1886年變得比以往任何時候都更加暴力和尖銳。整個國家都在熊熊大火中。成千上萬的工人參與了混亂的示威游行,破壞財產和搶劫。

這一切都是一場大屠殺的前奏,在這場大屠殺中,“法律和秩序的力量”表現出了肆無忌憚的野蠻。很難想象還有什么比這些騷亂更不具政治性。年輕的工人黨被動地站在一旁,既擔心又不高興。它認為,這些事件的任何重演都將是災難性的。

《沙勒羅瓦土地上的罷工》,羅伯特·克勒,1886

1886年比利時罷工,或稱1886年社會起義,是指1886年3月29日在比利時,主要集中在列日省、埃諾省和那慕爾省的工業區,在經濟危機中日益嚴重的社會不平等引起的工業化時期第一次大規模工人起義。起義者遭到血腥鎮壓,數十人死亡。

這個年輕的政黨還只是一個雛形,它認為自己的未來是逐步和系統地組織一個階級,在它的領導下,能夠贏得改革,改善甚至改變工人的生活條件。它認為,如果沒有社會立法,這種改革就不會發生,而國家由于其僵硬的不干涉主義而系統地拒絕實施這種立法。如何才能迫使國家擺脫資產階級竭力鼓勵的被動局面?唯一的解決辦法在于政治行動。換言之,必須對政府和議會機構施加壓力。

顯然,工人黨也鼓勵工人通過友好的協會、合作社和工會來保護自己。但它的策略主要是為了克服國家的阻力。因此,普選權成為新興運動的首要目標。不幸的是,保守派的頑固并不是它必須面對的唯一障礙。工人們自己并不感興趣:他們的無政府主義傾向使他們對政治行動的優點持懷疑態度,他們將政治行動等同于政治利用。

比利時工人黨前幾十年的歷史是一部雙重勝利的歷史。它成功地喚醒了工業無產階級的政治意識,并將其戰斗力引向了爭取普選權。它也給歷屆政府帶來了壓力,迫使他們在社會經濟領域和政治層面上做出重大讓步。資產階級國家不作為的放任態度被克服了,人民終于獲得了大規模參與選舉的權利。

這兩方面的發展——工人階級的政治化(與自主的工人階級組織的建立并駕齊驅)和從政府那里贏得的改革——都是由一種痛苦的、經常是矛盾的動力產生的。然而,這是一種真正的、非常有效的動力,因為它使黨和群眾之間的關系得以明確。

其結果是,一個盡管偶爾使用革命修辭,但毫不掩飾其基本改良主義的運動能夠進行重大和有希望的改革。它們很可能是有限的,但它們的重要性也是不容否認的。就其作為一個“經典的”社會民主主義組織而言,我們黨提供了一個很好的例子,說明了改良主義的邏輯、運作、發展,以及它是如何被阻礙的。

黨的邏輯本質上是辯證的。它的創始人(正如一位領導人所說,是“沒有軍隊的總參謀部”)最擔心的,或許是1886年民眾騷亂的重演。該黨的許多領導人與自由黨有著私人和政治上的特殊關系。他們同樣反對教權主義,并經常將他們視為自己與政府之間的中間人,而政府則掌握在天主教徒手中。大多數黨的領導人希望政府采取更靈活的態度并與之進行談判。

編者并未查到原句出處,但斯大林說過類似的話:黨是無產階級的戰斗司令部。出自《論列寧主義基礎》。

但作為對手的強硬溫和派拒絕這樣做。“煽動者”和“演說家”無法接近部長,因此看起來可笑而不是危險。如果想要獲得認真對待,工人黨必須讓人們直接或間接地感受到它的存在。除非工人黨能夠表明他們手中有一張制勝的牌,否則與政府的接觸以及或直接或間接的談判都不可能產生哪怕是微不足道的成果。

黨的領導人很快意識到,沒有有組織的群眾的存在,沒有群眾的行動,他們什么也做不了,什么也不是。他們沒有得到任何有影響力的團體的支持;他們武庫中唯一的秘密武器是人文主義的修辭。他們想象不出任何能動搖或甚至打動政府的舉措。改革是他們的根本目的,但他們無法說服政府有必要進行改革。因此,他們不得不依靠威脅,而他們的威脅很快就采取了一種非常具體的形式:威脅舉行總罷工。

這里有一些悖論,或者更確切地說是矛盾。一個溫和派政黨要想追求其溫和的,漸進的,基本上是改良主義的策略,唯一的辦法就是變得激進,露出自己的牙齒。從無政府主義者的口號和神話中借來的大罷工的威脅,嚇壞了社會民主黨人,就像嚇壞了資產階級一樣,如果不是更可怕的話。它暗示了反政治戰略的所有危險或幻想。它意味著號召無產階級通過拿起工具而不是使用投票箱來解放自己。它意味著呼吁無產階級利用其經濟力量(即使是慣性的力量),而不是利用工人黨認為至關重要的政治權利。

還有更重要的問題。假設有可能使用這種武器,那么如何能以防止"極端分子"接管的方式控制總罷工?總罷工的威脅被看作是在談判中施加壓力的一種手段,但談判者能夠控制它嗎?如果他們做不到,這種威脅是沒有用的,可能會對可能的談判者產生反作用。

盡管工人黨領導層在1889年確實表示,為了贏得普選,它準備在最后關頭發動總罷工,但它在最后通牒中保留了自己的希望和擔憂。它似乎不愿向未知領域邁出一大步。它擔心它會失去它剛剛開始招募的部隊,擔心他們會變得氣餒和非政治化。它希望自己的威脅足以讓政府讓步,這樣就沒有必要動用這把雙刃劍了。

但我們可以看到本次大選POB得票率并不高

但是,除非激進分子被動員起來,總罷工被組織起來,示威游行被計劃起來,否則這種最后通牒不會給任何人留下印象。如果不依靠口頭上的激進主義激起工人階級的憤怒,又怎么能進行這些準備工作?

多年來,工人黨領導人別無選擇,只能在非常溫和的聲明和日益魯莽的行動呼吁之間搖擺不定。在其他地方,我描述了社會民主黨的改良主義如果要成為一股真正的政治力量,無論多么不情愿,都必須面對的充滿生機但又危險的矛盾:

從1885年到第一次世界大戰期間,整整一代領導人和激進分子不得不與相互矛盾的要求搏斗。他們不得不維持一種需求和一個虛擬的神話(普選權)。

他們必須激發人們的熱情,同時又要控制住熱情。他們不得不一步一步地進行談判,有時表現出不妥協,但通常是建議妥協。他們必須建立起希望,同時呼吁現實主義。他們必須激起理想主義,然后用理性來調節它。他們必須依靠準革命的能量和準保守的常識,以激發激情和平息不耐煩。他們必須詆毀他們的對手,但又不能使他們成為敵人;他們必須考慮到他們的盟友,同時也要鞭策他們前進。他們不得不招募他們希望永遠不會用到的軍隊。他們必須妥協,同時又要給人一種印象,即他們代表了選舉改革的必然性,甚至是革命的必然性。

多么偉大的一個綱領啊! 要實施一個不斷受到資產階級頑固性威脅并不斷被無產階級壓力置于危險境地的持續行動綱領,需要多么高的技巧、柔韌和智慧啊!

顯然,相對于革命的選擇,社會民主主義的選擇并不容易!對工人黨在1893年、1902年和1913年組織的總罷工的考察,就充分證明了這一點。讓我們簡單地看看這些事件和從中吸取的教訓。

在所有這三次事件中,罷工運動背后的主動權都來自群眾的憤怒和不耐煩。黨在說服他們相信普選的重要性方面取得了很大的成功。

工業無產階級動員起來,變得政治化,因為他們開始把選舉改革看作不僅僅是一個目標,也是一項神圣的事業,體現了他們最大的希望,為此付出任何犧牲都不為過。

工人黨及其領導人盡可能拖延時間,只有在工人階級的大部分已經自發采取罷工行動時才呼吁進行總罷工。在1893年和1902年,罷工伴隨著嚴重的混亂,黨的干部試圖阻止這一點是徒勞的。當警察野蠻地鎮壓民眾的騷動時,黨的領導人在他們的目標還沒有實現之前就匆忙地取消了罷工。

蒙斯的騷亂(1893年5月),巴黎《Le petit journal》報

1893年總罷工是POB抗議議會拒絕普選于1893年4月12日組織的一次總罷工,也是比利時歷史上第一次總罷工。這次罷工迫使資產階級讓步,但是“比利時工人黨的領導人也對他們無法控制的事件感到恐懼”。

這次罷工沒有取得完全勝利,為接下來的1902,1913總罷工埋下了種子,直到1913年比利時才采用普選制。

正如羅莎·盧森堡當時指出的那樣,在這兩種情況下,他們都與自由黨進行了秘密談判,自由黨充當了與政府的中間人,并成為了政府的人質。兩次罷工都是在沒有征求黨的有關機構意見的情況下取消的。

更加堅定的工人們痛苦地抗議說,他們的領導人背叛了他們。1893年,當保守派同意作出重大讓步,并給予"普選權"以多票制時,領導層將部分勝利描述為完全的勝利。1902年的失敗被歸結為"極端分子"的影響,工人黨開始專注于通過獨家控制來"馴服"總罷工。它在1913年成功地做到了這一點,但在與政府打交道時卻不太成功,政府拒絕給予純粹的普選權。

然而,在這種情況下,數萬名工人的行動確實在所有三個場合使該國的工業地區陷入癱瘓,這是事實。還可以說,比利時資產階級發現自己幾乎一直受到來自無產階級的壓力,整個無產階級既被社會民主主義激進化,又被社會民主主義牽制,既越來越激進,又越來越被遏制。社會民主主義的政治信譽依賴于一個它不信任的、它想阻止的運動的力量;它的談判能力是由那些既給它力量又威脅它的改良主義戰略的行動決定的。

歐洲社會民主黨的這種做法的結果是非常矛盾的。社會民主黨組織了工人,并使他們變得激進。它對工人階級成為社會變革的推動者的過程做出了重大貢獻。它迫使國家做出重大讓步,這確實改善了無產階級的條件和地位。但它的成就也是非常有限的;無論人們怎么說,或怎么擔心,社會民主黨人都不愿意主動斗爭,而是迅速進入談判,而通過這些方法獲得的改革也不構成廢除資本主義的一步。

在這個意義上,雖然社會民主黨非常成功,但在組織工人階級和加強工人階級方面,卻又是失敗的。它在兩個方面背叛了典型的改良主義的目標:它的成功歸功于比它的溫和哲學和法制觀念所暗示的方法更殘酷的方法;盡管它的成功可能是有價值的,但它的成功并沒有開辟通往社會主義的道路。相反,它在國家機器中占據了一席之地,這意味著社會民主黨迅速融入了這個機器。因此,它認為自己不再需要依靠群眾行動這一強大而又妥協的武器。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號