原編者按:Hegemony的內(nèi)涵極為復(fù)雜,從中文語(yǔ)境中的不同譯法就可見一斑:“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”、“領(lǐng)袖權(quán)”、“文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”、“霸權(quán)”、“文化霸權(quán)”......這些譯名既關(guān)聯(lián)著詞義本身的變遷,又接續(xù)了不同時(shí)空、不同地域中人們的政治實(shí)踐。葛蘭西使用了共產(chǎn)國(guó)際對(duì)Hegemony的定義,并加以改造,運(yùn)用于思考意大利國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)中遇到的難題。陳越老師通過細(xì)致考辯葛蘭西的論述,為葛蘭西在這個(gè)詞所引申出的無(wú)限長(zhǎng)的脈絡(luò)中尋找到了一個(gè)特殊的、也同樣屬于馬克思主義的位置:那就是在民族-人民的立場(chǎng)上,思考“爭(zhēng)奪領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的斗爭(zhēng)”。 章永樂、倪偉、田延三位老師從葛蘭西之后的理論家們對(duì)Hegemony的運(yùn)用出發(fā),勾勒出這個(gè)詞在戰(zhàn)后理論環(huán)境的演化中呈現(xiàn)的新問題譜系。潘妮妮和張翔二位老師則分別以國(guó)際關(guān)系、康有為的經(jīng)學(xué)傳統(tǒng)視角,為Hegemony一詞提供了新的理解維度。

再談H-word葛蘭西理論中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題

主講人:陳越(陜西師范大學(xué))

主持人:羅崗(華東師范大學(xué))

與談人:章永樂(北京大學(xué))

倪偉(復(fù)旦大學(xué))

張翔(首都師范大學(xué))

潘妮妮(華東師范大學(xué))

田延(陜西師范大學(xué))

羅崗

今天是上海師范大學(xué)人類歷史重大理論問題系列講壇的第三講,馬上就要開始了。非常高興能夠請(qǐng)到陜西師范大學(xué)的陳越老師,來(lái)和我們一起討論領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題。上一講請(qǐng)的是梁展老師,討論的是想象的共同體,所以也很湊巧,兩講對(duì)話的對(duì)象是佩里·安德森和本·安德森兩兄弟,上一講梁展老師討論的是本·安德森的《想象的共同體》,而這一講,陳越老師要對(duì)話的是佩里·安德森的《H打頭的那個(gè)詞》,中文版的翻譯叫《原霸》。連續(xù)討論《想象的共同體》和《原霸》,可以說(shuō)有點(diǎn)湊巧,作者正好是安德森兩兄弟,可是,偶然背后有必然,無(wú)論霸/領(lǐng)導(dǎo)權(quán)或是想象的共同體,這兩個(gè)概念在當(dāng)代西方批判理論——也即網(wǎng)絡(luò)通常說(shuō)的“白左”理論——占有非常核心的地位,按照我的理解,利用暑假期間,舉辦這個(gè)系列講壇,其目的之一就是重新審視西方批判理論中占有核心地位的一些重大理論問題,想象的共同體和霸權(quán)/領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的討論,僅僅是一個(gè)開頭,后面還會(huì)繼續(xù),歡迎大家積極參與。

Perry Anderson

The H-Word: The Peripeteia of Hegemony, London: Verso, 2017

關(guān)于霸權(quán)/領(lǐng)導(dǎo)權(quán),當(dāng)然和葛蘭西有非常密切的關(guān)系,所以這次非常高興地請(qǐng)到了陳越老師來(lái)主講。陳越老師主編的《精神譯叢》,是大陸最重要的西學(xué)譯叢,介紹了許多當(dāng)代批評(píng)理論名著,其中影響最大的可能是阿爾都塞的著作。但陳越老師也是葛蘭西研究專家,他翻譯的《現(xiàn)代君主論》很多年前由文景公司出版,不僅是最出色的翻譯,而且他為這書寫的譯后記《葛蘭西與孤獨(dú)》,是漢語(yǔ)學(xué)界為葛蘭西研究做出的杰出貢獻(xiàn)。所以,我們先請(qǐng)陳越老師來(lái)談如何重新理解葛蘭西理論中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)的問題,也就是H-word的問題。

接下來(lái),和上一次梁展老師的講座一樣,也請(qǐng)了幾位與談人,是想把這個(gè)話題在主講人討論的基礎(chǔ)上拓展開來(lái)。首先請(qǐng)到的是北京大學(xué)章永樂老師,章永樂老師是佩里·安德森教授的學(xué)生,把“H-word”這本書翻譯為《原霸》,也是章永樂老師和佩里·安德森教授互相商量,最后決定采用這個(gè)譯名。可以這樣說(shuō),雖然我們沒有請(qǐng)來(lái)佩里·安德森教授,但章永樂老師某種程度上可以代表佩里·安德森和陳越老師進(jìn)行對(duì)話。

說(shuō)到翻譯,熟悉文化研究的朋友,都知道在中文語(yǔ)境中,H-word直接翻譯為文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。葛蘭西對(duì)文化研究產(chǎn)生過重要影響,甚至在文化研究的歷史中出現(xiàn)過所謂“葛蘭西轉(zhuǎn)向”,《原霸》就把英國(guó)文化研究的代表人物霍爾視為“葛蘭西理論”的國(guó)際傳人之一。領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)翻譯為中文,為什么要在前面加上一個(gè)文化,變成了文化“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”,實(shí)際上與英國(guó)文化研究的影響有直接關(guān)系。如何理解這種文化“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”?我們請(qǐng)到了復(fù)旦大學(xué)的倪偉老師,倪老師同樣出色地翻譯了雷蒙德·威廉姆斯的著作《漫長(zhǎng)的革命》,這本書雖然沒有明確使用H-word,不過,就像前幾天保馬公眾號(hào)推送的程祥鈺文章所指出的,湯普遜和威廉斯關(guān)于“長(zhǎng)期革命”或“漫長(zhǎng)革命”之爭(zhēng),涉及的是“共同文化”的問題,也和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)的理論有直接的關(guān)系。H-word怎樣從列寧到葛蘭西,然后再轉(zhuǎn)化為文化研究脈絡(luò)中的文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)?我想倪偉老師作為威廉斯著作的翻譯者,同時(shí)也是從事文化研究的學(xué)者,可以做出精彩的回應(yīng)。

霸權(quán)這個(gè)概念在中文語(yǔ)境大家其實(shí)挺熟悉的,譬如中國(guó)人常說(shuō)的一個(gè)外交術(shù)語(yǔ),就是“反對(duì)霸權(quán)主義”。《原霸》也有另外一個(gè)的學(xué)術(shù)脈絡(luò),這個(gè)脈絡(luò)和剛才講到從列寧到葛蘭西的脈絡(luò)不一樣,主要不是從國(guó)內(nèi)政治各階級(jí)關(guān)系,而是從國(guó)際政治各國(guó)家關(guān)系的角度來(lái)討論霸權(quán)的問題,佩里·安德森特別指出,國(guó)際關(guān)系意義上霸權(quán)含義的變化,與法國(guó)大革命之后歐洲乃至世界的霸權(quán)更迭有密切的關(guān)系,特別是冷戰(zhàn)結(jié)構(gòu)重塑了對(duì)“霸權(quán)”的理解,如何在“后冷戰(zhàn)”甚至“后美國(guó)”的時(shí)代,發(fā)掘霸權(quán)理論的新意義,我們請(qǐng)到了華東師范大學(xué)的潘妮妮老師,她專門研究國(guó)際關(guān)系,可以從這一角度來(lái)回應(yīng)霸權(quán)理論以及這一理論衍生出來(lái)的新概念,譬如大家熟悉的像約瑟夫·奈提出軟實(shí)力或領(lǐng)導(dǎo)力,甚至希拉里喜歡用的“巧實(shí)力”,也和H-word這個(gè)詞有直接的關(guān)系。

按照我的理解,佩里·安德森這本書翻譯為《原霸》,與書中一部分專門討論中國(guó)和日本的內(nèi)容有關(guān)。在中文世界里,“原霸”這個(gè)說(shuō)法,自然使人聯(lián)想王霸之爭(zhēng)或王道與霸道的關(guān)系問題,大家熟悉的歷史,有所謂“春秋五霸”,有中國(guó)理學(xué)史上曾經(jīng)發(fā)生過朱熹和陳亮關(guān)于王道霸道的辯論,還有晚清康有為關(guān)于如何在新的世界格局下重新思考王霸關(guān)系的“春秋萬(wàn)國(guó)公法”的構(gòu)想……首都師范大學(xué)的張翔老師是康有為研究專家,對(duì)康有為面對(duì)萬(wàn)國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代怎么理解王霸關(guān)系有很多深入地思考,希望他把這方面的視野帶入到我們的討論中。

熟悉當(dāng)代西方批評(píng)理論朋友應(yīng)該知道,在“激進(jìn)民主”的意義上,重新復(fù)活領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)這一概念,有一本著作發(fā)揮了重要作用。這本著作就是拉克勞和墨菲合作的《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)與社會(huì)主義策略》。這書雖然之前有一個(gè)中譯本,但譯得比較糟,因?yàn)槔藙谠噲D運(yùn)用精神分析理論來(lái)重新詮釋“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”,這方面其實(shí)是比較難以把握的。可以說(shuō),他將“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”在某種程度上“精神分析化”或“后現(xiàn)代化”了。陳越老師主編的《精神譯叢》即將推出拉克勞和墨菲的《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)與社會(huì)主義策略》的新譯本,翻譯者是陜西師范大學(xué)的田延老師。他會(huì)從重譯《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)與社會(huì)主義策略》的感受出發(fā),深化我們對(duì)H-word的理解,并且對(duì)所謂“后現(xiàn)代化”的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”理論提出自己的看法。拉克勞、齊澤克和朱迪斯·巴特勒三人曾經(jīng)有一個(gè)對(duì)話,結(jié)集為《偶然性、霸權(quán)和普遍性——關(guān)于左派的當(dāng)代對(duì)話》,從自由左派、激進(jìn)民主和馬克思主義等不同立場(chǎng)介入到領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)問題,可以看作是對(duì)“后現(xiàn)代化”的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題的進(jìn)一步深化。

佩里·安德森 《原霸:霸權(quán)的演變》,李巖譯,當(dāng)代世界出版社,2020

這就是對(duì)今天主講者和與談人的簡(jiǎn)單介紹,陳越老師已經(jīng)做好了充分準(zhǔn)備,請(qǐng)他先講,講完之后,幾位與談人分別對(duì)陳老師講的內(nèi)容進(jìn)行回應(yīng),或者根據(jù)自己的準(zhǔn)備進(jìn)一步地來(lái)展開。

下面,我們有請(qǐng)陳越老師演講。

陳越

再談“H-word”:葛蘭西理論中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題

一、葛蘭西之前的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”

安德森所謂“H-word”,是一個(gè)古老而又年輕的概念。

先說(shuō)它的古老:這個(gè)詞源于古希臘文,從希羅多德開始就運(yùn)用于城邦國(guó)家間政治——準(zhǔn)確講,是國(guó)家間軍事聯(lián)盟——的領(lǐng)域,類似于中國(guó)春秋時(shí)代的“霸主”地位。而且,據(jù)說(shuō)在修昔底德那里,hēgemonia就具有了以“同意”而非強(qiáng)制為基礎(chǔ)的領(lǐng)導(dǎo)地位的意義。盡管這種可能過于現(xiàn)代的、自由主義的闡釋并不穩(wěn)固,hēgemonia和帝國(guó)兩個(gè)概念之間更多的是一種連續(xù)性。但重要的是,同意與強(qiáng)制、平等聯(lián)盟與干涉主義之間的張力從那時(shí)就在hēgemonia本身的詞義中保留下來(lái),再現(xiàn)于從十九世紀(jì)中葉開始它作為現(xiàn)代國(guó)際政治概念出現(xiàn)的語(yǔ)境中。在這個(gè)國(guó)際政治意義上,我們習(xí)慣用“霸權(quán)”翻譯hegemony,但從“王”“霸”之辨來(lái)考慮,它本身就具有“王霸道雜之”的內(nèi)涵。因?yàn)檫@不是由詞語(yǔ)的差異關(guān)系來(lái)決定的,而是由政治的性質(zhì)來(lái)決定的。

再說(shuō)它的年輕:安德森稱之為這個(gè)概念的新的“命運(yùn)”(fortunes),它產(chǎn)生于二十世紀(jì)初的俄國(guó)馬克思主義傳統(tǒng)。我不重復(fù)安德森梳理的內(nèi)容,但需要為他的梳理補(bǔ)充三點(diǎn)看法:

第一點(diǎn),作為一個(gè)馬克思主義政治概念,它的“新”,不只是安德森講的“界定的是國(guó)家內(nèi)——而非國(guó)家間——的政治關(guān)系”,要特別強(qiáng)調(diào)的是,它界定的是階級(jí)間的政治關(guān)系,是某個(gè)階級(jí)在階級(jí)聯(lián)盟共同進(jìn)行的歷史斗爭(zhēng)中獲得的領(lǐng)導(dǎo)地位。在這個(gè)意義上,hegemony一般翻譯為“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”。因此,階級(jí)政治而非國(guó)際政治,是馬克思主義為這個(gè)概念創(chuàng)造新的“命運(yùn)”的前提。

值得注意的是,葛蘭西也談?wù)撟鳛閲?guó)家間關(guān)系的“霸權(quán)”。他從同時(shí)代的政治學(xué)家(如莫斯卡)那里引用對(duì)“霸權(quán)”的思考。因此,他的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念的來(lái)源,主要?dú)w功于馬克思主義傳統(tǒng),但也不局限于這個(gè)傳統(tǒng)。準(zhǔn)確地說(shuō),他總是把兩種“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”關(guān)系結(jié)合起來(lái)思考,讓它們服從于共同的“局勢(shì)分析”。但作為馬克思主義者,他又總是讓階級(jí)分析優(yōu)先于國(guó)際關(guān)系分析:“國(guó)際關(guān)系(在邏輯上)先于還是后于基本的社會(huì)關(guān)系呢?無(wú)疑是后于”(參考筆記“局勢(shì)分析,力量對(duì)比”。安德森認(rèn)為到了阿瑞吉那里才做到兩者的結(jié)合,是并不準(zhǔn)確的)。

《獄中札記》意大利文版(四卷本)

第二點(diǎn),這個(gè)概念的新的命運(yùn),不僅產(chǎn)生于階級(jí)政治的基礎(chǔ),更重要的是,這個(gè)基礎(chǔ)具有某種特定的歷史具體性,即階級(jí)斗爭(zhēng)的歷史發(fā)展的不平衡。因?yàn)槎韲?guó)馬克思主義者,特別是列寧,用這個(gè)概念來(lái)討論的是在反對(duì)沙皇專制、建立民主共和國(guó)的資產(chǎn)階級(jí)革命中,鑒于俄國(guó)社會(huì)—經(jīng)濟(jì)的落后和資產(chǎn)階級(jí)的軟弱,無(wú)產(chǎn)階級(jí)應(yīng)該掌握領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的議題。我們知道后來(lái)在中國(guó)革命中提出了同樣的問題。而我之所以把階級(jí)斗爭(zhēng)的不平衡發(fā)展稱為階級(jí)政治特定的歷史具體性,是因?yàn)樵隈R克思主義傳統(tǒng)中——而只有這個(gè)傳統(tǒng)才真正討論階級(jí)和階級(jí)斗爭(zhēng)——馬克思在德國(guó)、列寧在俄國(guó)和毛澤東在中國(guó),在各自時(shí)代各自國(guó)家的特定歷史處境中,他們莫不是借助于這一“不平衡發(fā)展”的條件,抓住這一發(fā)展的“最薄弱環(huán)節(jié)”(列寧),完成了他們各自的創(chuàng)舉。我們也可以看到,同樣是意大利建立現(xiàn)代民族國(guó)家進(jìn)程中的“不平衡發(fā)展”,賦予了葛蘭西以一種思考或重新思考的條件。所以,這種普遍存在的情況促使我們?nèi)ニ伎迹翰黄胶獍l(fā)展是否本身構(gòu)成馬克思所謂“階級(jí)斗爭(zhēng)的歷史”的一個(gè)根本特征,人類歷史是否總是不平衡發(fā)展的?反過來(lái),它是否也構(gòu)成馬克思主義認(rèn)識(shí)歷史的一個(gè)絕對(duì)條件,或者說(shuō)馬克思主義的宿命,就是只有通過抓住不平衡發(fā)展的歷史條件,才能認(rèn)識(shí)歷史,才能改變世界?所以,這里必然還包含著另一種不平衡,即理論與實(shí)踐的不平衡發(fā)展,列寧所謂“沒有革命的理論,就不會(huì)有革命的運(yùn)動(dòng)”,就是在談?wù)撨@種理論領(lǐng)先于實(shí)踐發(fā)展,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)領(lǐng)先于群眾運(yùn)動(dòng)的不平衡發(fā)展。馬克思與第一國(guó)際、列寧與第二國(guó)際之間,都充滿著這種不平衡關(guān)系。換言之,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)本身意味著:理論與實(shí)踐的不平衡發(fā)展優(yōu)先于理論與實(shí)踐的統(tǒng)一。基于這種雙重的不平衡,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念的提出,本身有助于打破把馬克思主義理解為一種經(jīng)濟(jì)決定論或線性發(fā)展歷史觀那樣一種舊的想象。第三點(diǎn),正如安德森所說(shuō),隨著十月革命,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)“時(shí)刻到來(lái)了”,無(wú)產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的階級(jí)聯(lián)盟取得了勝利。但同時(shí),革命的勝利也使得資產(chǎn)階級(jí)革命的任務(wù)被向社會(huì)主義直接過渡的要求所取代,而“無(wú)產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”也被“無(wú)產(chǎn)階級(jí)專政”所取代。這并不能簡(jiǎn)單歸結(jié)為策略轉(zhuǎn)變的問題,甚或派系斗爭(zhēng)的借口。重要的是,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和專政的對(duì)立/統(tǒng)一,隨后成為后來(lái)共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)內(nèi)部爭(zhēng)論的理論焦點(diǎn)之一,而葛蘭西的難題或矛盾恰恰植根于此(他從莫斯科帶回了領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的概念)。

二、葛蘭西之后的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”

安德森認(rèn)為在葛蘭西之后有四種“主導(dǎo)的”(leading)對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論遺產(chǎn)的“創(chuàng)造性運(yùn)用”或“挪用”。他提到四位“葛蘭西的繼承人”,其中三位來(lái)自第三世界,一位來(lái)自葛蘭西的祖國(guó)(牙買加人霍爾、阿根廷人拉克勞、印度人古哈、意大利人阿瑞吉),他們都在八十年代中期到九十年代中期的英語(yǔ)世界登臺(tái)亮相。他們對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的重新闡釋都是高度個(gè)人化,但又都是某種團(tuán)隊(duì)研究計(jì)劃的成果,分別代表伯明翰文化研究、后馬克思主義、庶民研究和世界體系學(xué)派。因此可以說(shuō),他們用英語(yǔ)這種全球語(yǔ)言共同勾畫著一幅全球時(shí)代左翼理論中的葛蘭西復(fù)興的圖景。

從左至右為:斯圖亞特·霍爾,厄內(nèi)斯特·拉克勞,拉納吉特·古哈,喬萬(wàn)尼·阿瑞吉。

我想指出,這幅圖景也以某種方式印證著安德森本人對(duì)葛蘭西的認(rèn)識(shí)。這就是在《西方馬克思主義探討》(1974年)中描繪的那個(gè)作為“西方馬克思主義奠基人”的葛蘭西。

在安德森看來(lái),西方馬克思主義是第一次世界大戰(zhàn)后歐洲資本主義發(fā)達(dá)地區(qū)無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命失敗的產(chǎn)物;這個(gè)失敗造成了西方馬克思主義的首要特征:理論與群眾實(shí)踐的脫離;這個(gè)脫離又使西方馬克思主義與經(jīng)典馬克思主義傳統(tǒng)(其特征是“理論與實(shí)踐的統(tǒng)一”)脫離;而雙重的脫離使西方馬克思主義“倒轉(zhuǎn)了馬克思自身的發(fā)展軌道”,由經(jīng)濟(jì)學(xué)和政治學(xué)轉(zhuǎn)向哲學(xué),使它的場(chǎng)所由黨的集會(huì)轉(zhuǎn)向?qū)W院;于是,馬克思主義理論對(duì)(無(wú)產(chǎn)階級(jí))實(shí)踐的原有關(guān)系,被馬克思主義理論對(duì)(資產(chǎn)階級(jí))理論之間的關(guān)系所“替代”——西方馬克思主義閉口不談經(jīng)典傳統(tǒng)的核心問題(資本主義生產(chǎn)方式、國(guó)家和階級(jí)斗爭(zhēng)),完全轉(zhuǎn)向觀念上層建筑層面:哲學(xué)、美學(xué)、文化和意識(shí)形態(tài);在這些方向上的不斷創(chuàng)新,實(shí)際上是以“一種共同的、潛在的悲觀主義”為代價(jià)的。

我曾分析過,這是一個(gè)建立在先驗(yàn)理念的自明性基礎(chǔ)上的失敗主義循環(huán)論證,這個(gè)先驗(yàn)理念就是所謂“理論與實(shí)踐的統(tǒng)一”。它不考慮歷史的不平衡發(fā)展,不考慮理論與實(shí)踐的不平衡發(fā)展,也不考慮不平衡對(duì)于統(tǒng)一的優(yōu)先性,是一種抽象的統(tǒng)一,而不是作為歷史斗爭(zhēng)的結(jié)果的統(tǒng)一。這種抽象統(tǒng)一的先天的缺失,使失敗成為西方馬克思主義的宿命。

《現(xiàn)代君主論》,陳越譯,上海世紀(jì)出版集團(tuán),2006

所以,只要是要在西方成為一名馬克思主義者,安德森就不能把任何人,包括他自己,從這種宿命里拯救出來(lái)。如果我們把他的《西方馬克思主義探討》和后來(lái)的《追蹤歷史唯物主義》、《西歐左派圖繪》等著作放在一起,就可以清晰地看到一條日益走向悲觀的道路。也正是因?yàn)閺睦砟畛霭l(fā),葛蘭西越是受到安德森通篇的贊美(“整個(gè)西方馬克思主義傳統(tǒng)中最偉大的作品”、“最偉大的和最不典型的代表”),越是一次次地被他稱為“一個(gè)例外”、“唯一的例外”,因?yàn)樗?ldquo;直接討論階級(jí)斗爭(zhēng)中心問題的最后一人”,而且他“不是哲學(xué)家”,他就越是成為“西方馬克思主義”理論模型及其宿命的犧牲品。從“西方馬克思主義”的先驗(yàn)?zāi)P统霭l(fā),葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)被強(qiáng)硬地解釋為一套從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)向上層建筑、從國(guó)家轉(zhuǎn)向市民社會(huì)、從階級(jí)斗爭(zhēng)轉(zhuǎn)向文化政治,從政治經(jīng)濟(jì)學(xué)轉(zhuǎn)向文化和意識(shí)形態(tài)的理論。我們可以看到,他的那些當(dāng)代的繼承人,也同樣處在這種轉(zhuǎn)向的延長(zhǎng)線上。

我要補(bǔ)充一點(diǎn),就是安德森沒有提到,早在1967年,意大利思想家博比奧在《葛蘭西和市民社會(huì)觀念》一文中就認(rèn)定葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論是從黑格爾的市民社會(huì)觀念中派生出來(lái)的;認(rèn)為它“不屬于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),而屬于上層建筑”,“所包括的不是‘一切物質(zhì)交往’,而是一切思想文化交往”。由此塑造并傳播了葛蘭西作為“市民社會(huì)理論家”“這個(gè)最廣為人知的形象”。但是,這一“形象”完全無(wú)視葛蘭西曾經(jīng)指出,市民社會(huì)與政治社會(huì)的區(qū)分“原本只是一種方法論的區(qū)分,可現(xiàn)在卻儼然作為一種有機(jī)體的區(qū)分被提了出來(lái)”,是“一種理論錯(cuò)誤”。而且它也無(wú)視葛蘭西在從黑格爾那里借用“市民社會(huì)”概念的同時(shí),還借用了另一個(gè)相關(guān)的說(shuō)法——“Korporation”(“社團(tuán)”或“同業(yè)公會(huì)”;黑格爾把同業(yè)公會(huì)視為“市民社會(huì)”發(fā)展的最后環(huán)節(jié)之一),把它作為“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”的對(duì)立面使用:“經(jīng)濟(jì)社團(tuán)的階段”意味著低于“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的階段”。而這一點(diǎn)又完全來(lái)自列寧:“從馬克思主義觀點(diǎn)看,只要放棄了領(lǐng)導(dǎo)權(quán)這一概念,或是未能理解這一概念,階級(jí)就不成其為階級(jí),或者說(shuō)尚未成為階級(jí),而只不過是一個(gè)同業(yè)公會(huì),或者說(shuō)所有同業(yè)公會(huì)的總和”。但這個(gè)市民社會(huì)理論家的形象,無(wú)論對(duì)于安德森把葛蘭西視為“西方馬克思主義的奠基人”,還是對(duì)于那些葛蘭西的“繼承人”把“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”斗爭(zhēng)解釋為替代階級(jí)政治的“文化抵抗”“激進(jìn)與多元民主”“民粹主義政治”“承認(rèn)的政治”“全球性市場(chǎng)社會(huì)”等等,可以說(shuō)都有根本性的影響。

諾伯特·博比奧(Norberto Bobbio 1909-2004)

我只想從對(duì)語(yǔ)言方面舉兩個(gè)例子,來(lái)說(shuō)明這里所包含的誤解。

第一個(gè)例子:葛蘭西從俄國(guó)馬克思主義傳統(tǒng)中接受了領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念的全部外延,在《獄中札記》里,他既談?wù)?ldquo;知識(shí)與道德領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,也談?wù)?ldquo;倫理——政治與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,他更多地談?wù)?ldquo;政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”、“政治——文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,偶爾使用過“文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”的說(shuō)法。但在從威廉斯到伯明翰學(xué)派的闡釋中,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)被局限在“文化”上面。也正是在這種文化研究的路線上,hegemony一詞在漢語(yǔ)中最初被港臺(tái)學(xué)者直接翻譯為“文化霸權(quán)”,憑空加上了一個(gè)“文化”的定語(yǔ)。

第二個(gè)例子:在葛蘭西的筆記里出現(xiàn)的subaltern(底層的)一詞,是僅僅作為“階級(jí)”或“社會(huì)集團(tuán)”的形容詞定語(yǔ)來(lái)使用的,并不具有后來(lái)庶民研究通過把它當(dāng)作名詞使用時(shí)賦予的理論地位。葛蘭西并沒有、也不可能從一個(gè)單一的“底層階級(jí)”立場(chǎng)出發(fā),他說(shuō):“在定義上,底層階級(jí)是不統(tǒng)一也無(wú)法統(tǒng)一的”,從這個(gè)立場(chǎng)是不可能提出一個(gè)革命階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題的。只有在“成為國(guó)家”也就是成為“民族—人民的歷史聯(lián)合體”的統(tǒng)一過程中,“底層階級(jí)”才有能力書寫他們的歷史,尤其是他們解放的歷史。

三、葛蘭西的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”

在對(duì)葛蘭西“繼承人”的清點(diǎn)中,安德森比較明顯地漏掉了阿爾都塞。鑒于“葛蘭西和阿爾都塞”在當(dāng)代著作中經(jīng)常被相提并論,這就多少讓人感到意外。在《意識(shí)形態(tài)和意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器》中,阿爾都塞說(shuō):“據(jù)我所知,我現(xiàn)在走的路以前只有葛蘭西一個(gè)人有所涉足”。這是否算是阿爾都塞明確承認(rèn)自己是葛蘭西的繼承人呢?另外眾所周知,阿爾都塞還通過葛蘭西認(rèn)識(shí)了馬基雅維利,“現(xiàn)代君主的光芒也照亮了新君主”。

但更讓人感到意外的可能是這樣一個(gè)事實(shí)——安德森當(dāng)然也了解這個(gè)事實(shí):阿爾都塞對(duì)葛蘭西做過持續(xù)的而且有時(shí)是激烈的批評(píng),從《閱讀〈資本論〉》開始,他就總是在批判葛蘭西表述中殘存的歷史主義和目的論話語(yǔ)。盡管他也時(shí)不時(shí)談?wù)?ldquo;領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,但在1978年的遺稿《局限中的馬克思》的最后一章,他集中火力批評(píng)了葛蘭西的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”概念,批評(píng)它變成了“某種類似于巴別塔的東西”。

Lire le Cpital, Maspero, 1965

那么現(xiàn)在,讓我們到葛蘭西自己的文本中去了解這個(gè)“巴別塔”。

這個(gè)概念似乎是建立在一種抽象的權(quán)力類型學(xué)或二元論的基礎(chǔ)上,而且葛蘭西把這種類型學(xué)或二元論追溯到馬基雅維利:

政治行動(dòng)和國(guó)家生活“在理論上,都可以歸結(jié)為兩個(gè)根本性的平面,相當(dāng)于馬基雅維利所謂半人半馬的怪物的兩重性:野獸和人,武力和同意,權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)權(quán),暴力和文明,個(gè)體階段和普遍階段(教會(huì)和國(guó)家[政教關(guān)系]),策動(dòng)和宣傳,戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略,等等”。所以,“一個(gè)階級(jí)占據(jù)統(tǒng)治地位體現(xiàn)為兩種方式,即‘領(lǐng)導(dǎo)的’和‘統(tǒng)治的’。它領(lǐng)導(dǎo)著同盟的階級(jí),統(tǒng)治著敵對(duì)的階級(jí)。因此,一個(gè)階級(jí)甚至在取得政權(quán)之前,就可以(而且必須)來(lái)‘領(lǐng)導(dǎo)’了;當(dāng)它后來(lái)掌握政權(quán),占據(jù)了統(tǒng)治地位,它繼續(xù)在‘領(lǐng)導(dǎo)’……甚至在取得政權(quán)之前,就可以而且必須有‘政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)’;而為了行使政治領(lǐng)導(dǎo)作用或領(lǐng)導(dǎo)權(quán),人們就不應(yīng)該只依賴這種地位所帶來(lái)的政權(quán)和物質(zhì)力量”。

應(yīng)該指出,為人們津津樂道的這些格言,都還不能算是葛蘭西的理論創(chuàng)新,我們可以看出,它們不是來(lái)自馬基雅維利(人與獸),就是來(lái)自列寧(領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與專政),或者其他更古老的政治觀念。而且我們前面說(shuō)過,這種二元論不是由詞語(yǔ)的差異關(guān)系來(lái)決定的,而是由政治本身的性質(zhì)來(lái)決定的,并沒有什么太令人驚奇的地方。

那么,葛蘭西的創(chuàng)新之處在哪里呢?在于他把這一系列區(qū)分與一組新的區(qū)分對(duì)應(yīng)起來(lái),這就是“國(guó)家”與“市民社會(huì)”(或稱“政治社會(huì)”與“市民社會(huì)”)的區(qū)分。也可以說(shuō),他是沿著前面提到的國(guó)家與教會(huì)的關(guān)系(“政教關(guān)系”)引入這個(gè)新的區(qū)分的,因?yàn)樵谒磥?lái),“[中世紀(jì)的]教會(huì)可以代表[現(xiàn)代的]市民社會(huì)的總體”。

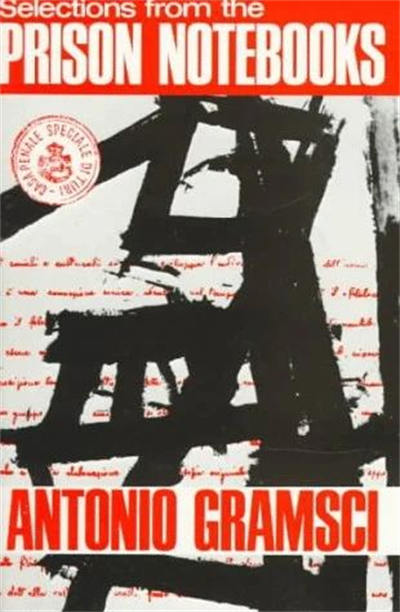

英文版《獄中札記選》,Quintin Hoare,Geoffery Nowell Smith編譯

葛蘭西認(rèn)為,把國(guó)家與市民社會(huì)當(dāng)作“有機(jī)體的區(qū)分”,假定一個(gè)先于并外在于國(guó)家的市民社會(huì),是“一種理論錯(cuò)誤”,但是,把它作為“一種方法論的區(qū)分”仍然是可取的。于是他引入了“市民社會(huì)”這個(gè)黑格爾的用語(yǔ),但這就成了“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”概念發(fā)生混亂的開始。在他的表述中,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)首先是“市民社會(huì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,與“國(guó)家”暴力相對(duì)立,它存在于各種“市民社會(huì)的機(jī)構(gòu)”的運(yùn)作當(dāng)中;但其次,作為有機(jī)體,“市民社會(huì)與國(guó)家又是一個(gè)東西”,所以“國(guó)家=政治社會(huì)+市民社會(huì),即由強(qiáng)制的鎧甲保護(hù)著的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,而當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)充分發(fā)揮作用的時(shí)候,強(qiáng)制的鎧甲或暴力的工具就沒有必要使用了,國(guó)家就成了黑格爾說(shuō)的“教育者”,或者像現(xiàn)在人們常說(shuō)的,成了一個(gè)“小政府”;最后,在理想上,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的勝利意味著馬克思主義所說(shuō)的國(guó)家的消亡:“……國(guó)家的目標(biāo)就是其自身的終結(jié)、自身的消亡,就是政治社會(huì)重新納入市民社會(huì)”。另外,它還可以意味著工人階級(jí)政黨在“市民社會(huì)陣地戰(zhàn)”中進(jìn)行的一切活動(dòng)和斗爭(zhēng)……所以,正如阿爾都塞所說(shuō),葛蘭西“不斷變更術(shù)語(yǔ)、否定自己,并最終用領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的范疇來(lái)思考一切”,就像黑格爾說(shuō)的,“黑夜里的一切牛都是黑色的”,“但要害是,暴力的環(huán)節(jié)最終會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的環(huán)節(jié)吞沒”。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、再生產(chǎn)、剝削、階級(jí)斗爭(zhēng)、暴力國(guó)家機(jī)器,所有這些馬克思主義經(jīng)典理論的對(duì)象,所有這些作為領(lǐng)導(dǎo)權(quán)物質(zhì)基礎(chǔ)的東西,都有可能在黑格爾式的市民社會(huì)觀念所帶動(dòng)的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”的抽象綜合過程中被吞沒、被耗盡。我們想一想,這難道不正是在“西方馬克思主義”以及后來(lái)的葛蘭西繼承人那里所發(fā)生的事情嗎?

但我們應(yīng)該追問:葛蘭西為什么要引入“市民社會(huì)”的用語(yǔ)呢?我們來(lái)看他的一段話:

“1870年以后的時(shí)期,隨著歐洲的殖民擴(kuò)張,國(guó)家內(nèi)部和國(guó)際的組織關(guān)系變得更加復(fù)雜而龐大,四八年主義的‘不斷革命’公式在政治科學(xué)方面被‘市民社會(huì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)’公式所擴(kuò)充和超越。在政治藝術(shù)和軍事藝術(shù)方面都發(fā)生了同樣的事情:運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)日益轉(zhuǎn)變?yōu)殛嚨貞?zhàn),而且可以說(shuō),一個(gè)國(guó)家和平時(shí)期對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的準(zhǔn)備越是在技術(shù)上細(xì)致入微,它就越能贏得戰(zhàn)爭(zhēng)。現(xiàn)代民主制度的龐大結(jié)構(gòu),無(wú)論是國(guó)家組織還是市民社會(huì)的復(fù)雜聯(lián)合體,就政治藝術(shù)而言,某種程度上構(gòu)成了陣地戰(zhàn)前線的‘塹壕’和永久性防御工事:它們把從前一直是戰(zhàn)爭(zhēng)‘全局’的運(yùn)動(dòng)要素變成了僅僅是‘局部’的東西。”

這段文字標(biāo)志著葛蘭西“陣地戰(zhàn)”概念的出現(xiàn)。和“市民社會(huì)”不同,這是一個(gè)屬于葛蘭西本人全新的概念。它所表述的,不再是權(quán)力的類型學(xué)或二元論,也不只是國(guó)家和市民社會(huì)的區(qū)分,而是在“不斷革命”和“市民社會(huì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”這兩個(gè)“公式”,實(shí)際上是兩個(gè)不同的戰(zhàn)略之間,即在正面出擊奪取國(guó)家政權(quán)的“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)”和在市民社會(huì)開辟戰(zhàn)場(chǎng)的“陣地戰(zhàn)”之間,被1848革命、1871革命、1917革命等一系列歷史運(yùn)動(dòng)所拉開了的差異。

因?yàn)樵诟鹛m西看來(lái),1870這個(gè)年代意味著法國(guó)大革命的真正完成,

“……由于巴黎公社的嘗試,1789年誕生的全部胚芽才結(jié)出了歷史的果實(shí);也就是說(shuō),為奪取政權(quán)而斗爭(zhēng)的新階級(jí)不僅已經(jīng)戰(zhàn)勝了不甘承認(rèn)其徹底失敗的舊社會(huì)的代表,而且還戰(zhàn)勝了斷定在1789年以來(lái)的發(fā)展進(jìn)程中產(chǎn)生的新基礎(chǔ)也已經(jīng)過時(shí)的那些最新的集團(tuán),從而不僅向舊階級(jí),而且向更新的階級(jí)證明了自己的生命力。同時(shí),從1789年的實(shí)踐中誕生、1848年前后在意識(shí)形態(tài)上得到發(fā)展的政治戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的全部原則[即“不斷革命”或“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)”],都在1870和1871年失效了。”

巴黎公社掌權(quán)期間摧毀旺多姆圓柱上的雕像

這便是“陣地戰(zhàn)”得以提出的歷史契機(jī),其中包含著兩個(gè)實(shí)質(zhì)性的要點(diǎn):

第一,馬克思和恩格斯為無(wú)產(chǎn)階級(jí)提出的“不斷革命”原則(不斷地向國(guó)家機(jī)器的發(fā)動(dòng)正面進(jìn)攻,奪取政權(quán)),實(shí)際上依賴于資產(chǎn)階級(jí)革命的歷史經(jīng)驗(yàn);

第二,這個(gè)原則為資產(chǎn)階級(jí)帶來(lái)勝利“果實(shí)”(“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”)之日,也就是它在無(wú)產(chǎn)階級(jí)那里開始失效之時(shí)。

葛蘭西在另一個(gè)筆記本里還寫道:“要牢記一點(diǎn),在政治斗爭(zhēng)中不要模仿統(tǒng)治階級(jí)的方法,否則會(huì)輕易中埋伏。在當(dāng)今的斗爭(zhēng)中,這種現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。”

我們需要進(jìn)一步理解:是什么使得“不斷革命”的“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)”失效、使得這種“統(tǒng)治階級(jí)的方法”不能再被模仿呢?這就是葛蘭西所說(shuō)的“歷史的果實(shí)”,即資產(chǎn)階級(jí)作為統(tǒng)治階級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的建立,它“不僅向舊階級(jí),而且向更新的階級(jí)”證明的“生命力”。葛蘭西說(shuō),它是在現(xiàn)代民主制度的龐大而復(fù)雜的結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)的。其中特別是經(jīng)過啟蒙運(yùn)動(dòng)和法國(guó)革命之后,“政教分離”的完成——不只是國(guó)家與教會(huì)的分離,而且由于教會(huì)演變?yōu)槭浪资澜绲氖忻裆鐣?huì),所以政教分離更意味著是政治權(quán)力與所謂“市民社會(huì)”權(quán)力的相對(duì)分離,特別是與掌握在葛蘭西所說(shuō)的那些形形色色的“市民社會(huì)的機(jī)構(gòu)”及其知識(shí)分子手中的意識(shí)形態(tài)權(quán)力的相對(duì)分離。它解除了意識(shí)形態(tài)與政權(quán)之間那種直接而單一的肯定性關(guān)系,我認(rèn)為,這是遠(yuǎn)比“三權(quán)分立”更為根本的現(xiàn)代“分權(quán)”形式。

康德在《回答這個(gè)問題:什么是啟蒙?》中提出了一種“公開的運(yùn)用理性”的領(lǐng)域,后來(lái)哈貝馬斯稱之為“批判性公共領(lǐng)域”。令研究者著迷的一個(gè)問題是,康德似乎顛倒了傳統(tǒng)對(duì)于“公”“私”這兩個(gè)概念的用法。我認(rèn)為實(shí)際上這不是什么“顛倒”,他是提出了一種想要與傳統(tǒng)的“公”權(quán)力分庭抗禮的新的“公共”權(quán)力,及其被正當(dāng)運(yùn)用的領(lǐng)域,建立一種新的權(quán)力結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)前面所說(shuō)的現(xiàn)代的“分權(quán)”。因此,相對(duì)分離的兩種權(quán)力之間形成了一種被稱之為“批判的”關(guān)系,這種批判,不如用康德自己的話來(lái)解釋,就是“可以爭(zhēng)論……但是必須服從!”這是一種表述為批判的共謀關(guān)系,是由資產(chǎn)階級(jí)統(tǒng)治基礎(chǔ)的擴(kuò)大所造成的。

康德《回答這個(gè)問題:什么是啟蒙?》1799年版第1頁(yè)

所以我們也可以理解阿爾都塞把“市民社會(huì)的機(jī)構(gòu)”重新認(rèn)證為一種“國(guó)家機(jī)器”的重要性。值得注意的是,阿爾都塞恰恰是以葛蘭西的名義這樣做的:“一定會(huì)有人……問我憑什么把大部分不具有公共地位而完全只是私人性質(zhì)的那些機(jī)構(gòu)看成是意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器呢?作為一個(gè)清醒的馬克思主義者,葛蘭西早已用一句話堵住了這種反對(duì)意見。公私之分是資產(chǎn)階級(jí)法律內(nèi)部的區(qū)分,在資產(chǎn)階級(jí)法律行使‘權(quán)威’的(從屬)領(lǐng)域是有效的。而國(guó)家領(lǐng)域避開了這種區(qū)別,因?yàn)閲?guó)家‘高于法律’:國(guó)家是統(tǒng)治階級(jí)的國(guó)家,既不是公共的,也不是私人的;相反,國(guó)家是公共與私人之間一切區(qū)分的前提。從意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器出發(fā),我們也可以這樣說(shuō)。它們?cè)?lsquo;公共’機(jī)構(gòu)還是‘私人’機(jī)構(gòu)中得到實(shí)現(xiàn),這并不重要,問題在于它們?nèi)绾伟l(fā)揮功能。私人機(jī)構(gòu)完全可以作為意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器‘發(fā)揮功能’。”

當(dāng)阿爾都塞激烈批評(píng)“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”概念的時(shí)候,這個(gè)看似離葛蘭西最遠(yuǎn)的距離,恰恰是離他最近的地方。

四、葛蘭西最有力量的方面

如果我們要發(fā)現(xiàn)葛蘭西“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”理論中最有力量的方面,就不能再把他看作是一個(gè)“市民社會(huì)的理論家”。康德是一個(gè)市民社會(huì)的理論家,他在國(guó)家的庇護(hù)下,展望著一個(gè)“世界公民社會(huì)”的愿景,而這個(gè)愿景的現(xiàn)實(shí)版本,讓另一個(gè)繼承了康德遺產(chǎn)的市民社會(huì)理論家哈貝馬斯感嘆著批判和交往的衰落和瓦解。今天的幾乎所有知識(shí)分子,都仍然是市民社會(huì)的理論家,他們?cè)谑忻裆鐣?huì)里生活、交往和批判,像康德在18世紀(jì)所憧憬的那樣,在這里向“世界”說(shuō)話。

但葛蘭西與他們不同的是,他看到的是一個(gè)在國(guó)家的巨大城堡底下,已經(jīng)像“強(qiáng)大的碉堡和工事的體系”那樣屹立著的“市民社會(huì)”,在那些“市民社會(huì)的機(jī)構(gòu)”的物質(zhì)基礎(chǔ)上建立一個(gè)被他稱之為資產(chǎn)階級(jí)“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”的體系。他運(yùn)用馬克思主義者很嫻熟的一套軍事化政治話語(yǔ),把這個(gè)領(lǐng)域描述為一個(gè)全新的戰(zhàn)場(chǎng)。無(wú)論想要發(fā)動(dòng)對(duì)國(guó)家堡壘的正面進(jìn)攻(運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)),還是已經(jīng)攻克了這個(gè)堡壘,完成了“奪取全國(guó)勝利”這個(gè)毛澤東講的“萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步”,你都會(huì)發(fā)現(xiàn)自己立刻陷入了這個(gè)“市民社會(huì)要素所代表的塹壕和堡壘”的體系,實(shí)際上,就是面對(duì)著舊階級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和舊意識(shí)形態(tài)的汪洋大海。“市民社會(huì)”概念如果是造成葛蘭西領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論的混亂的根源的話,那么,一旦把這個(gè)“市民社會(huì)”歷史地理解和廓清為領(lǐng)導(dǎo)權(quán)斗爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng),一個(gè)圍繞著階級(jí)利益、政治和意識(shí)形態(tài)而進(jìn)行公開斗爭(zhēng)和漫長(zhǎng)革命的“陣地戰(zhàn)”戰(zhàn)場(chǎng),那么它就使“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)斗爭(zhēng)”獲得了真正的歷史具體性。也就是說(shuō),關(guān)鍵在于要把“市民社會(huì)”改造為一個(gè)“陣地戰(zhàn)”戰(zhàn)場(chǎng),利用其密碼、破解其規(guī)則,分化和限制其權(quán)力,與之斗爭(zhēng)和周旋,把它引向革命的政治。這才是葛蘭西為我們提出的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”戰(zhàn)略的內(nèi)核。

《獄中札記》英文版(五卷本 已出三卷)

因?yàn)橐粋€(gè)“陣地”不是一個(gè)抽象的空間位置,它并不先于斗爭(zhēng)而存在,也不先于占領(lǐng)而存在:誰(shuí)占據(jù)了這個(gè)陣地,它就被轉(zhuǎn)變并確立為誰(shuí)進(jìn)行戰(zhàn)斗的位置。因此,“陣地戰(zhàn)”最根本的特征,是在他人的地盤上戰(zhàn)斗。因?yàn)橐粋€(gè)沒有占領(lǐng)或永久占領(lǐng)的陣地,就是實(shí)際地或潛在地屬于敵人,而一個(gè)陣地的戰(zhàn)略價(jià)值,也取決于敵人在那里投入了多少力量、建立了多么強(qiáng)大的工事體系。

葛蘭西的這個(gè)“陣地戰(zhàn)”戰(zhàn)略是由這樣一些要素構(gòu)成的:它的戰(zhàn)場(chǎng)是在傳統(tǒng)上被稱之為“市民社會(huì)”的領(lǐng)域或機(jī)構(gòu),但這是別人已經(jīng)給它起好的名字。它的戰(zhàn)士是“有機(jī)知識(shí)分子”。它的武器是把“人民大眾文化”和“高級(jí)文化”最終結(jié)合起來(lái)的漫長(zhǎng)而耐心的“知識(shí)和道德改革”。它的目標(biāo)是“民族—人民的歷史聯(lián)合體”。這里的每一個(gè)提法或概念都值得細(xì)究,我只打算談幾點(diǎn)我認(rèn)為特別重要的東西。

第一,“有機(jī)知識(shí)分子”與“傳統(tǒng)知識(shí)分子”相對(duì),但兩者并不是類型學(xué)上的并列或?qū)α㈥P(guān)系。“傳統(tǒng)知識(shí)分子”既是為了在現(xiàn)實(shí)歷史進(jìn)程中創(chuàng)造出“有機(jī)知識(shí)分子”而設(shè)立的一個(gè)思考的前提,也是對(duì)這種理想的目標(biāo)加以思考的現(xiàn)實(shí)的素材。因?yàn)橹R(shí)分子從來(lái)就不是“一個(gè)獨(dú)立自主的社會(huì)集團(tuán)”,所謂“傳統(tǒng)知識(shí)分子”也曾經(jīng)是隨著某些在過去占統(tǒng)治地位的生產(chǎn)方式和“社會(huì)集團(tuán)”(即階級(jí))一起被“有機(jī)地創(chuàng)造和整合出來(lái)的”(例如,“神職人員范疇就可以視為和土地貴族有機(jī)地聯(lián)系在一起的知識(shí)分子范疇”),他們的“無(wú)機(jī)性”是相對(duì)于新興階級(jí)或革命階級(jí)所代表的歷史發(fā)展而言的。因此,“傳統(tǒng)知識(shí)分子”概念的重要性,在于它揭示了“現(xiàn)實(shí)歷史進(jìn)程”中新興階級(jí)或革命階級(jí)的理論立場(chǎng)。正是通過對(duì)“傳統(tǒng)知識(shí)分子”獲得和失去其“有機(jī)性”的動(dòng)態(tài)過程的思考,即通過對(duì)他們的歷史的詳盡具體的考察(須知這一“主題”在葛蘭西獄中思考中,始終占據(jù)著頭號(hào)重要的地位),葛蘭西才有可能站在新興階級(jí)立場(chǎng)上,提出造就自身“有機(jī)知識(shí)分子”的歷史任務(wù)。但“造就知識(shí)分子的過程是漫長(zhǎng)而困難的,充滿了矛盾、前進(jìn)與倒退、分化與重組,群眾的忠誠(chéng)就在這個(gè)過程中時(shí)常受到痛苦的考驗(yàn)”:在這對(duì)范疇中,“傳統(tǒng)知識(shí)分子”才是難題所在,而“有機(jī)知識(shí)分子”如果與這個(gè)難題相割裂,就有淪為一個(gè)理念或?yàn)跬邪畹奈kU(xiǎn)。

第二,關(guān)于“有機(jī)知識(shí)分子”。有人主張把“有機(jī)的”(organic)翻譯成“有組織的”,這是對(duì)葛蘭西思想的一個(gè)有代表性的誤解。“有機(jī)知識(shí)分子”和“傳統(tǒng)知識(shí)分子”的區(qū)別,并不在于他是否“黨的人”,是“聽將令”的人還是“自由人”。在葛蘭西從社會(huì)關(guān)系出發(fā)研究知識(shí)分子的角度上,這樣的區(qū)分是沒有意義的;剛才我們說(shuō)了,不可能有什么“獨(dú)立的”知識(shí)分子。“有機(jī)體”的隱喻來(lái)自18世紀(jì)末以來(lái)的現(xiàn)代思想史,特別是康德和德國(guó)浪漫主義思潮。葛蘭西使用“有機(jī)的”一詞(構(gòu)成“有機(jī)的統(tǒng)一”“有機(jī)的運(yùn)動(dòng)”等詞組)以及“有機(jī)體”(organism)等提法,是為了說(shuō)明一個(gè)“歷史聯(lián)合體”或“民族聯(lián)合體”的整合程度,這種整合程度就表明了特定領(lǐng)導(dǎo)階級(jí)掌握領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的程度。“有機(jī)知識(shí)分子”被某個(gè)社會(huì)集團(tuán)“有機(jī)地創(chuàng)造出來(lái)”,又反過來(lái)“不僅在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,而且在社會(huì)和政治領(lǐng)域,都使這個(gè)社會(huì)集團(tuán)獲得了同質(zhì)性,獲得了對(duì)于自身職能的自覺”。它是革命政黨中介于領(lǐng)袖和群眾之間的“中間要素,作為第一要素和第二要素之間的紐帶,使它們不僅‘在物質(zhì)上’,而且在道德和知識(shí)上保持著聯(lián)系”,從而使政黨成為有機(jī)體。但這個(gè)有機(jī)體只是“集體意志凝聚在其中的第一個(gè)細(xì)胞,集體意志的胚胎將發(fā)育成普遍的、全社會(huì)的意志”。知識(shí)分子和人民的“有機(jī)”聯(lián)系,作為葛蘭西所謂“現(xiàn)代君主”即現(xiàn)代革命政黨的根本政治實(shí)踐關(guān)系,改寫并取代了馬基雅維利那里的君主和人民的關(guān)系,構(gòu)成了“歷史聯(lián)合體”或“民族聯(lián)合體”的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。所以,針對(duì)第二國(guó)際領(lǐng)袖和群眾之間有機(jī)聯(lián)系的破壞,葛蘭西要強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn),不是知識(shí)分子對(duì)政黨的被動(dòng)服從(組織性),而是其領(lǐng)導(dǎo)權(quán)作用的主動(dòng)發(fā)揮(有機(jī)性);不是政黨自身的利益,而是政黨所創(chuàng)造的“民族—人民的”歷史聯(lián)合體的命運(yùn)。葛蘭西關(guān)于這一點(diǎn)最出色論述,尤其體現(xiàn)在他說(shuō)意大利知識(shí)分子懸浮并滯留在“世界主義傳統(tǒng)”中——接近于我們現(xiàn)在所說(shuō)的“普世價(jià)值”——,他們“還不是民族—人民的知識(shí)分子”這一判斷中,他說(shuō)“意大利人民在思想和知識(shí)上接受外國(guó)知識(shí)分子的領(lǐng)導(dǎo)……在意大利不存在一個(gè)知識(shí)和道德的民族聯(lián)合體”。

《獄中札記》法文版(五卷本)

第三,資產(chǎn)階級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)斗爭(zhēng)是葛蘭西在獄中長(zhǎng)期思考的歷史經(jīng)驗(yàn)。這場(chǎng)“漫長(zhǎng)的革命”特別以啟蒙運(yùn)動(dòng)為標(biāo)志,積累了兩個(gè)至關(guān)重要的歷史條件:其一是“批判”,其二是本身作為批判的條件的可以“公開運(yùn)用自己理性”的領(lǐng)域。注意,這是必須接受并改造的歷史條件,而不是什么永恒的“普世價(jià)值”。葛蘭西把這兩個(gè)條件綜合在“陣地戰(zhàn)”的概念中,因此也與馬克思主義傳統(tǒng)中兩種“教條的實(shí)驗(yàn)”相對(duì)立。其一正是所謂“軍事共產(chǎn)主義”,即無(wú)力在非戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)域或在“革命勝利”后從列寧主義的“秘密性”原則轉(zhuǎn)向“市民社會(huì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”斗爭(zhēng)的“公開性”。其二是“知識(shí)民粹主義”,即一方面“出于‘教導(dǎo)的’理由,新哲學(xué)被結(jié)合成一種比(本身很低的)人民大眾的一般水平略高一點(diǎn)的文化形式,但這種形式絕對(duì)不足以和有教養(yǎng)的階級(jí)的意識(shí)形態(tài)進(jìn)行戰(zhàn)斗”,另一方面,在一些最極端的“實(shí)驗(yàn)”中,以人民大眾的名義宣布高級(jí)文化作為“統(tǒng)治階級(jí)文化”的死亡——后者的確構(gòu)成了20世紀(jì)社會(huì)主義實(shí)踐中最沉重的歷史教訓(xùn)之一;時(shí)至今日,我們?nèi)匀豢梢钥吹綄?duì)于民眾運(yùn)動(dòng)自發(fā)性和“多元性”的崇拜、對(duì)于大眾文化“政治潛能”和“解放效應(yīng)”的迷戀,繼續(xù)在當(dāng)代左翼文化中占據(jù)主流地位;它們盡管已經(jīng)換上了“后現(xiàn)代”的表述方式,但在知識(shí)民粹主義的基本立場(chǎng)上,卻與舊式教條主義一脈相承。我曾經(jīng)討論過,葛蘭西在對(duì)布哈林式“庸俗唯物主義”的批判中,實(shí)際上提出過一個(gè)把“高級(jí)文化”確立為“陣地戰(zhàn)”中心戰(zhàn)場(chǎng)的論點(diǎn):“在政治和軍事斗爭(zhēng)中,從抵抗最薄弱的部位取得突破,以便能夠用正是由于消滅了較弱的輔翼而獲得的最大限度的力量去攻擊最強(qiáng)的部位,這可能是正確的戰(zhàn)術(shù)……然而,在意識(shí)形態(tài)戰(zhàn)線,打敗輔翼之?dāng)澈蛽u旗吶喊之輩卻幾乎談不上什么重要性。在這里,你必須和最杰出的對(duì)手交鋒。……當(dāng)一門新的科學(xué)表明自己有能力面對(duì)那些具有對(duì)立傾向的偉大戰(zhàn)士,當(dāng)它要么用自己的手段解決了他們所提出的至關(guān)重要的問題,要么以斷然的方式表明這些問題都是些假問題,這時(shí)它就證明了自己的有效性和生命力”。——正是這些對(duì)于馬克思主義事業(yè)生死攸關(guān)的歷史經(jīng)驗(yàn)可以證明:“陣地戰(zhàn)”概念構(gòu)成了葛蘭西思想中最有力量的方面。

第四,關(guān)于陣地戰(zhàn),葛蘭西的論述似乎建立在一個(gè)區(qū)分之上:“在俄國(guó),國(guó)家就是一切,市民社會(huì)是原始的、凝滯的;在西方,國(guó)家和市民社會(huì)之間關(guān)系得當(dāng),國(guó)家一旦動(dòng)搖,市民社會(huì)堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)就會(huì)立即展現(xiàn)出來(lái)……”在葛蘭西的文本中,這可能是僅有的一處例外,他在運(yùn)用了國(guó)家和市民社會(huì)這一“方法論的區(qū)分”后,沒有立刻談?wù)撍鼈兊?ldquo;統(tǒng)一”。它是否是一個(gè)修辭的“狡計(jì)”,為使“在西方”談?wù)?ldquo;陣地戰(zhàn)”成為可能,這一點(diǎn)并不重要。重要的是“歷史的狡計(jì)”會(huì)讓我們重新認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)。這個(gè)歷史的狡計(jì)就是:如果說(shuō)正是由于俄國(guó)革命作為運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)的勝利,才使葛蘭西要“在西方”談?wù)?ldquo;陣地戰(zhàn)”,那么,正是蘇聯(lián)的歷史——盡管用了七十年的時(shí)間——證明了自身在陣地戰(zhàn)上的失敗,才為我們?cè)跂|方、在中國(guó)談?wù)?ldquo;陣地戰(zhàn)”創(chuàng)造了條件。更重要的是,這個(gè)歷史的狡計(jì)遵循著同一個(gè)原理:不平衡發(fā)展的原理。列寧利用這個(gè)原理在俄國(guó)(作為資本主義的不發(fā)達(dá)地區(qū))取得了勝利,而歷史則利用同樣的原理在蘇聯(lián)(作為“市民社會(huì)”的不發(fā)達(dá)地區(qū))制造了失敗。這個(gè)原理的最重要的教誨是,歷史從不會(huì)等待落后者。它會(huì)把一切東西,新的和舊的,先進(jìn)的和落后的,同時(shí)卷入一個(gè)越來(lái)越復(fù)雜的體系,在其中,發(fā)展的不平衡就是其自身的動(dòng)力。18世紀(jì)的“市民社會(huì)”是一個(gè)革命階級(jí)的賭注,今天的“市民社會(huì)”卻是一個(gè)統(tǒng)治階級(jí)的權(quán)杖,是全球資本統(tǒng)治的根基。希望在中國(guó)建立“市民社會(huì)”以解決歷史困境的人們,沒有意識(shí)到自身在歷史觀方面的直線化和在現(xiàn)實(shí)感方面的天真性,更沒有意識(shí)到那個(gè)被呼喚出來(lái)的“市民社會(huì)”從一開始就已經(jīng)是權(quán)力和統(tǒng)治的一種形式了。在當(dāng)今世界的許多地方出現(xiàn)的、以“市民社會(huì)”名義進(jìn)行的斗爭(zhēng),實(shí)際上總是隱含著與某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)——霸權(quán)國(guó)家或國(guó)際體系的利益的深刻關(guān)系;而對(duì)于這類關(guān)系,葛蘭西實(shí)際上很早就分析過了。如我們前面所說(shuō),他總是把國(guó)際政治意義上的霸權(quán)關(guān)系和階級(jí)政治意義上的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)關(guān)系結(jié)合起來(lái)思考,同時(shí),總是讓階級(jí)分析優(yōu)先于國(guó)際關(guān)系分析。今天,我們正面臨著國(guó)際霸權(quán)體系的一個(gè)危機(jī)時(shí)刻,思考葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題適逢其時(shí)——須知這個(gè)問題所涉及的不僅僅是文明的沖突、價(jià)值的輸出、“模式”的優(yōu)劣,更重要的是統(tǒng)治的階級(jí)基礎(chǔ),或者說(shuō)是統(tǒng)治和人民的血肉聯(lián)系,即葛蘭西所說(shuō)的“民族—人民的歷史聯(lián)合體”的創(chuàng)制。

《獄中札記》德文版(十卷本)

羅崗

謝謝陳越老師。我覺得陳老師講得非常好,把重要問題都拋出來(lái)了,包括最后對(duì)當(dāng)代狀況的重申。因?yàn)榻酉聛?lái)好幾位與談人要從不同方面回應(yīng)陳越老師剛才的發(fā)言,所以我就不多說(shuō)了。幾位與談人的發(fā)言順序是這樣的,先請(qǐng)章永樂老師發(fā)言,之后請(qǐng)倪偉老師發(fā)言,再請(qǐng)?zhí)镅永蠋煱l(fā)言,因?yàn)檫@三位老師發(fā)言的脈絡(luò),按照我的理解,恰恰是陳老師提出尖銳批評(píng)意見的脈絡(luò),也就是西方馬克思主義以及文化研究對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題的闡述和應(yīng)用,我想是可以碰撞出思想火花的;接下來(lái)再請(qǐng)潘妮妮老師發(fā)言,她會(huì)討論國(guó)際關(guān)系意義上的霸權(quán)問題,但陳越老師也指出,在葛蘭西看來(lái),國(guó)內(nèi)階級(jí)政治是高于國(guó)際關(guān)系政治的,如何在當(dāng)下語(yǔ)境理解葛蘭西的觀點(diǎn)?面對(duì)國(guó)際關(guān)系的霸權(quán)更迭,是否還是需要優(yōu)先回答霸權(quán)的階級(jí)基礎(chǔ)問題?相信潘老師會(huì)有精彩的回應(yīng)。最后請(qǐng)張翔老師發(fā)言,他從中國(guó)語(yǔ)境來(lái)討論“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題,張老師不僅會(huì)從歷史的角度談所謂王霸之爭(zhēng),也可以從今天中國(guó)的狀況進(jìn)入這個(gè)問題。

下面先請(qǐng)章永樂老師講。

章永樂

感謝羅老師的邀請(qǐng),感謝上海師范大學(xué)組織這場(chǎng)會(huì)議。陳越老師的演講內(nèi)容非常豐富,他強(qiáng)調(diào)葛蘭西結(jié)合了國(guó)家間與國(guó)內(nèi)階級(jí)分析,國(guó)內(nèi)階級(jí)分析優(yōu)先,并展開了很多討論的維度,我感覺受益匪淺。我跟大家一樣,是葛蘭西、阿爾都塞和安德森的讀者,今天主要是講講我的聽講座和讀書的心得。我的回應(yīng)包括三個(gè)部分:

第一點(diǎn),羅老師一開始預(yù)告我會(huì)討論佩里·安德森The H-Word這本書為何翻譯成《原霸》的問題,那我就做一個(gè)回答。“原霸”這個(gè)題目是我提出來(lái)的,得到了安德森和出版社的贊同,最后定了下來(lái)。The H-Word在英文語(yǔ)境中容易理解一些,但在中文的語(yǔ)境中,大多數(shù)讀者并不知道Hegemony這個(gè)英文詞,你說(shuō)是個(gè)H打頭的詞,大家聯(lián)想不到,但是用“原霸”的話就會(huì)有感覺了。歷史上韓愈寫過《原道》,嚴(yán)復(fù)寫過《原強(qiáng)》,就是探索“道”和“強(qiáng)”的原理,“原霸”,就是探索霸的原理。但“霸”是不是一個(gè)好詞呢?大家比較熟悉的就是孟子的傳統(tǒng),他在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代把“王道”和“霸道”對(duì)立起來(lái),“霸”是壞的,“王”是好的。但是在春秋五霸的時(shí)期,“霸”未必是一個(gè)壞詞。“霸”原來(lái)是天子任命的方伯,代表天子去征伐不聽命令的諸侯。春秋五霸,就不是天子直接任命了,而是在實(shí)際上行使了方伯的功能,有了尊王攘夷的功業(yè),最后開個(gè)大會(huì),得到諸侯和天子的承認(rèn)。所以“霸”是有功業(yè)、有威望的。但是戰(zhàn)國(guó)以來(lái),孟子的傳統(tǒng)占了上風(fēng)。我們今天中國(guó)憲法的序言里都有反對(duì)霸權(quán)主義的說(shuō)法,這背后有二十世紀(jì)革命的傳統(tǒng),但如果放到中國(guó)自身的傳統(tǒng)里來(lái)看,背后就有孟子的傳統(tǒng),對(duì)霸的感情從一開始就負(fù)面的。因?yàn)槊献舆@個(gè)傳統(tǒng)非常強(qiáng)大,所以我們想從正面表述的時(shí)候,就不好用“霸權(quán)”了,只能改成“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”。但是“霸”這個(gè)漢字包含著足夠多的歷史復(fù)雜性,這是不可否認(rèn)的。The H-Word本身是探索不同國(guó)家傳統(tǒng)中的對(duì)于hegemony的思考,感情色彩既有正面的,也有負(fù)面的,所以用“霸”這樣一個(gè)同樣復(fù)雜的漢字去對(duì)應(yīng),也許是恰當(dāng)?shù)模梢院臀覀兊谋就羵鹘y(tǒng)對(duì)接上,這是我想講的第一點(diǎn)。

第二點(diǎn),陳越老師的討論非常精彩,我作了一些筆記,有一些小小的疑慮,想請(qǐng)教陳越老師。陳越老師好像沒有專門去回應(yīng)安德森的《安東尼奧·葛蘭西的二律背反》(The Antinomies of Antonio Gramsci),這篇文章在20世紀(jì)70年代就發(fā)表了,但作為專著差不多是和The H-Word同時(shí)出的,如果The H-Word是對(duì)不同的國(guó)家、不同的時(shí)代的Hegemony觀念的一個(gè)全景式的分析,The Antinomies of Antonio Gramsci這本書是葛蘭西文本非常細(xì)致的解剖。在《原霸》的前言里,安德森說(shuō)得非常清楚,這兩本書之間有一個(gè)互補(bǔ)的關(guān)系,所以有一些東西在《原霸》里面沒有分析到的,在The Antinomies of Antonio Gramsci 這本書里面會(huì)提到。大致來(lái)講,比如說(shuō)Noberto Bobbio在《原霸》里面好像就沒有提到,但是在The Antinomies of Antonio Gramsci里面有一個(gè)注釋,提到了Bobbio對(duì)葛蘭西作為市民社會(huì)理論家的分析。《原霸》也沒有完全忽略阿爾都塞,阿爾都塞在幾個(gè)注釋里面出現(xiàn)了。當(dāng)然,安德森沒有把阿爾都塞作為葛蘭西的繼承人來(lái)談,但是在第八章里面,當(dāng)安德森談到拉克勞和霍爾的時(shí)候,都有一個(gè)注釋,說(shuō)他們繼承了或者是吸收了阿爾都塞的一些思想。至于阿爾都塞與葛蘭西又是什么關(guān)系呢?《原霸》當(dāng)然沒有直接談,但是這兩個(gè)葛蘭西的繼承人實(shí)際上又跟阿爾都塞存在著一種密切的關(guān)系,所以阿爾都塞的位置到底怎么擺,這的確是一個(gè)非常有意思的問題。

Perry Anderson, The Antinomies of Antonio Gramsci, Verso, 2020

我們?cè)賮?lái)看The Antinomies of Antonio Gramsci對(duì)于葛蘭西文本的解剖。安德森指出,《獄中札記》里面其實(shí)對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的處理實(shí)際上存在著幾種不同的模式,存在一些自相矛盾的地方。至少有三種不同的表述,第一種表述就是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)本質(zhì)上是同意,它對(duì)應(yīng)的是市民社會(huì),對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)斗策略即是陣地戰(zhàn),而國(guó)家對(duì)應(yīng)的是支配(domination)和強(qiáng)制(coercion),然后對(duì)應(yīng)的是運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)。葛蘭西有幾個(gè)地方透露出來(lái)的是這樣一個(gè)意思。這種理解就類似于歐洲的社會(huì)民主黨的路子了,認(rèn)為資產(chǎn)階級(jí)市民社會(huì)主要基于同意,所以無(wú)產(chǎn)階級(jí)可以在其中獲得影響力,進(jìn)而通過選舉奪取政治國(guó)家。

第二種表述,hegemony就是強(qiáng)制與同意的結(jié)合,而國(guó)家與市民社會(huì)兩個(gè)領(lǐng)域都既有強(qiáng)制,又有同意。安德森在這里就指出,這里有一個(gè)不對(duì)稱,因?yàn)槭忻裆鐣?huì)當(dāng)中顯然是缺乏國(guó)家的專政機(jī)器和強(qiáng)制手段的,但是葛蘭西的論述可能基于對(duì)意大利法西斯主義的觀察。因?yàn)榉ㄎ魉故菗碛忻癖模钥梢哉f(shuō)在市民社會(huì)出現(xiàn)了武裝力量,所以市民社會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),也是強(qiáng)制與同意的結(jié)合。

第三種表述與阿爾都塞的“國(guó)家意識(shí)形態(tài)機(jī)器”的論述更有相關(guān)性。葛蘭西在這個(gè)表述里,認(rèn)為國(guó)家是一個(gè)整體,包含了政治社會(huì)和市民社會(huì)這兩個(gè)部分,國(guó)家本身就承載著整個(gè)霸權(quán)。安德森認(rèn)為,這個(gè)對(duì)國(guó)家的總體化理解可能受到了克羅齊的影響,克羅齊又某種意義上受到了黑格爾的影響。在The Antinomies of Antonio Gramsci這本書里面,安德森有一節(jié)專門討論了阿爾都塞,“意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器”這個(gè)討論是他跟葛蘭西的第三種解釋是存在密切的關(guān)系。但安德森認(rèn)為阿爾都塞的論述受到了“文革”的影響,他并沒有像葛蘭西那樣,關(guān)注東西方不同的革命條件的差異。葛蘭西的這個(gè)問題很大程度上是從蘇共和共產(chǎn)國(guó)際的那邊來(lái)的。布爾什維克革命在俄國(guó)成功了,面臨著一個(gè)怎么樣在其他國(guó)家進(jìn)行革命的問題,1920年德國(guó)出現(xiàn)了有盲動(dòng)主義色彩的三月革命,德國(guó)無(wú)產(chǎn)階級(jí)受到了明顯的損失,列寧和托洛茨基都對(duì)此提出了批評(píng)。蘇共和共產(chǎn)國(guó)際關(guān)注不同的國(guó)家的具體條件和革命策略的問題。而這對(duì)葛蘭西產(chǎn)生了巨大的影響,所以他會(huì)特別地去強(qiáng)調(diào)東西方差異,而這個(gè)差異中的關(guān)鍵的部分就是市民社會(huì)的強(qiáng)弱。而阿爾都塞關(guān)注的關(guān)鍵問題并不是這個(gè)。而且安德森認(rèn)為阿爾都塞的“意識(shí)形態(tài)國(guó)家機(jī)器”可能會(huì)導(dǎo)致不能準(zhǔn)確地區(qū)分法西斯政權(quán)和自由主義民主政權(quán),而這就無(wú)法采取有區(qū)分的革命策略,給革命者造成不必要的損失。上面是把安德森的文本帶進(jìn)來(lái)做具體討論。我認(rèn)為安德森并沒有忽略阿爾都塞,只是討論的方式?jīng)]有那么直接,而且他呈現(xiàn)的葛蘭西的形象是非常復(fù)雜的。

我想說(shuō)的最后一點(diǎn)與當(dāng)下的語(yǔ)境有關(guān)。我們今天討論霸權(quán)或領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的概念,與許多正在發(fā)生的事情密切相關(guān)。這幾天我們知道美國(guó)特朗普政府在打壓Tiktok,讓微軟去收購(gòu)它。Tiktok這個(gè)事情實(shí)際上就關(guān)系到霸權(quán)的三個(gè)層面,國(guó)家間的層面,跨國(guó)的層面,和國(guó)內(nèi)的層面。國(guó)家間層面是中國(guó)與美國(guó)的關(guān)系,這兩年美國(guó)對(duì)中國(guó)步步緊逼;在跨國(guó)的層面,字節(jié)跳動(dòng)是一個(gè)跨國(guó)公司,這涉及跨國(guó)公司在另一個(gè)民族國(guó)家怎么樣做生意,怎么發(fā)揮輿論影響力的問題。但是這幾年,我們知道經(jīng)濟(jì)全球化呈現(xiàn)一個(gè)頹勢(shì),許多理論家原來(lái)認(rèn)為跨國(guó)公司已經(jīng)是非常強(qiáng)有力的國(guó)際行為體,現(xiàn)在看來(lái),民族國(guó)家的秩序仍然對(duì)跨國(guó)公司構(gòu)成極大的約束。在國(guó)內(nèi)層面,白宮要去打擊Tiktok這樣一個(gè)傳媒平臺(tái),讓美國(guó)的大量Tiktok用戶非常不高興,一些人成為特朗普競(jìng)選的堅(jiān)定反對(duì)者,這實(shí)際上就涉及國(guó)家與市民社會(huì)的問題。當(dāng)然我是非常贊同陳老師的分析,美國(guó)看似百花齊放的自由媒體背后是一個(gè)有階級(jí)性的政治國(guó)家,在它感覺安全的時(shí)候,它給你自由的表象,但是如果讓它感覺到不安全的話,強(qiáng)制的一面就會(huì)顯露出來(lái)。

復(fù)旦大學(xué)的白鋼教授剛剛出版一本書,叫作《美國(guó)世紀(jì)的終結(jié)與世界體系的未來(lái)》,接著阿瑞吉的世界體系理論探討美國(guó)霸權(quán)的衰落,這本書我想跟我們今天討論的也是非常相關(guān)的,值得推薦給大家。這么多年以來(lái),國(guó)內(nèi)許多人在介紹世界體系理論,但是可能很少有人真正超越這個(gè)階段,真正用世界體系理論寫一本書,白鋼寫這本書,是邁出非常重要的一步,加入了原創(chuàng)性的世界體系理論的建構(gòu)工作。但既然是用了阿瑞吉的世界體系理論,那么最終還是會(huì)回到葛蘭西的霸權(quán)理論。安德森在《原霸》里面指出,阿瑞吉是把葛蘭西在國(guó)內(nèi)層面對(duì)霸權(quán)的分析進(jìn)一步放到國(guó)際體系當(dāng)中,特別強(qiáng)調(diào)在國(guó)際層面,霸權(quán)也需要建構(gòu)同意。但是怎么建構(gòu)同意呢?霸主就要解放生產(chǎn)力,發(fā)展生產(chǎn)力,為被統(tǒng)治者提供更多的公共產(chǎn)品。從荷蘭、英國(guó)到美國(guó),后一個(gè)霸權(quán)相比前一個(gè)霸權(quán)會(huì)給世界提供更多的公共產(chǎn)品,讓被統(tǒng)治者獲得更多的好處。美國(guó)之后是什么國(guó)家呢?在去世前,阿瑞吉已經(jīng)將目光投向了中國(guó)。

白鋼《美國(guó)世紀(jì)的終結(jié)與世界體系的未來(lái)》,紅旗出版社,2020.

喬萬(wàn)尼·阿瑞吉 《亞當(dāng)·斯密在北京》,Verso, 2007.

在《原霸》的第八章里面,安德森對(duì)阿瑞吉有個(gè)批評(píng)。他認(rèn)為要區(qū)分霸權(quán)三個(gè)層面:國(guó)內(nèi)層面、國(guó)家間的層面和跨國(guó)層面,三個(gè)層面強(qiáng)制和同意的構(gòu)成比例是不一樣的。在國(guó)內(nèi)大致來(lái)講有一個(gè)強(qiáng)制與同意的平衡;在國(guó)家間層面,統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者缺乏共同的法律框架和文化傳統(tǒng),霸權(quán)是以強(qiáng)制為主;在跨國(guó)層面是同意為主。而阿瑞吉特別強(qiáng)調(diào)在國(guó)家間層面的同意,這就會(huì)帶來(lái)一個(gè)問題:當(dāng)美國(guó)越來(lái)越多地強(qiáng)調(diào)“美國(guó)優(yōu)先”,不再愿意給大家提供公共產(chǎn)品了,那就是強(qiáng)制壓過了同意,那么阿瑞吉就可以說(shuō),這個(gè)事情本身就說(shuō)明美國(guó)的“霸權(quán)”衰落了。但是,在國(guó)家間層面,霸權(quán)本來(lái)就是強(qiáng)制第一的,想要關(guān)注的是美國(guó)的強(qiáng)制能力本身有沒有真正的衰落。如果這種能力還可以加強(qiáng),它收回“同意”的拳頭,有一天還是可以重新打出來(lái)的。安德森的這個(gè)批評(píng),放在今天中美之間激烈沖突的時(shí)刻,對(duì)于我們理解美國(guó)霸權(quán),也許是個(gè)重要的提醒。

我本來(lái)還想講一點(diǎn)怎么用葛蘭西的概念去對(duì)韋伯這樣的思想家做思想史分析,但是我花的時(shí)間太多了,就留待以后和陳越老師交流吧。接下來(lái)我就把話筒下一位討論者。

羅崗

謝謝章老師,等會(huì)兒如果有補(bǔ)充還可以再講。我也節(jié)約時(shí)間,因?yàn)橄旅孢€有好幾位老師,下面有請(qǐng)倪偉老師來(lái)講。

倪偉

謝謝羅崗老師的邀請(qǐng),也謝謝上海師大提供這么一個(gè)很好的學(xué)術(shù)交流平臺(tái),這對(duì)我來(lái)說(shuō)也是一個(gè)非常好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

陳越老師剛才的演講非常精彩,提出了很多在我看來(lái)是非常有啟發(fā)性、有建設(shè)性的問題,其中不少問題是我一時(shí)之間不能完全消化的,所以在此我只能談一點(diǎn)自己相對(duì)熟悉的相關(guān)問題,也就是羅崗老師剛才說(shuō)到的,從雷蒙德·威廉斯等代表的英國(guó)文化研究的脈絡(luò)來(lái)談一些相關(guān)問題。

陳越老師剛才在他的演講中,對(duì)包括威廉斯在內(nèi)的英國(guó)文化研究對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念的使用有所批評(píng),領(lǐng)導(dǎo)權(quán)在葛蘭西那里包括多種,有政治的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),有知識(shí)和道德的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),但在英國(guó)文化研究中,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的概念似乎被狹窄化了,僅僅限制在文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的層面上。這個(gè)批評(píng)是有道理的,因?yàn)槲幕芯亢髞?lái)的發(fā)展的確有將文化政治取代政治實(shí)踐的傾向。但是從威廉斯對(duì)文化的理解來(lái)說(shuō),他似乎并沒有把領(lǐng)導(dǎo)權(quán)局限在通常所說(shuō)的文化層面上。他理解的文化概念是一個(gè)整體性的概念,我們知道他常常強(qiáng)調(diào)文化是一種生活方式,或者說(shuō)是一種整體的生活方式及其過程。如果從這個(gè)意義上來(lái)理解文化,那么他所理解的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)就不是一個(gè)通常所理解的狹隘的文化層面上的概念。

這里,我想簡(jiǎn)單地介紹一下威廉斯關(guān)于霸權(quán)這個(gè)概念的闡述。他關(guān)于霸權(quán)的闡述不是很多,其中比較集中的是《馬克思主義與文學(xué)》里面一節(jié)關(guān)于hegemo-ny的闡述。他對(duì)霸權(quán)這個(gè)概念,首先是高度肯定的,認(rèn)為這是一個(gè)非常重要、有意義的概念。霸權(quán)原來(lái)是指政治上尤其是國(guó)際關(guān)系方面的統(tǒng)治或支配,馬克思主義把它擴(kuò)展到階級(jí)關(guān)系上,而葛蘭西關(guān)于霸權(quán)的創(chuàng)造性闡述則代表著馬克思主義文化理論上的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折。他也認(rèn)同葛蘭西對(duì)“統(tǒng)治”和“霸權(quán)”所做的區(qū)分,“統(tǒng)治”體現(xiàn)為一種直接的、高壓強(qiáng)制手段,而“霸權(quán)”是由各種政治的、社會(huì)的、文化的力量所組成的一個(gè)復(fù)雜關(guān)聯(lián)體,或者作為這個(gè)復(fù)雜關(guān)聯(lián)體的必要成分的那些能動(dòng)的社會(huì)力量和文化力量。強(qiáng)調(diào)這種區(qū)分,也就是強(qiáng)調(diào)了“霸權(quán)”除了強(qiáng)制的一面,更需注意的是它還有同意和承認(rèn)的這一面。威廉斯認(rèn)為“霸權(quán)”和人們通常使用的“文化”和“意識(shí)形態(tài)”這兩個(gè)概念也有所不同,它既包括又超越了這兩個(gè)概念。“霸權(quán)”超越了“文化”是說(shuō)它強(qiáng)調(diào)了作為“整體的社會(huì)過程”的文化與權(quán)力以及影響的分配狀況有關(guān),在這個(gè)過程中不同的階級(jí)其地位是不平等的,存在著支配和從屬的關(guān)系。“霸權(quán)”超越了“意識(shí)形態(tài)”,是強(qiáng)調(diào)了對(duì)“ 整體的社會(huì)過程” 的確認(rèn)。在他看來(lái),“意識(shí)形態(tài)”是比較正規(guī)的、得到了清晰表述的意義、價(jià)值和信仰體系,但“霸權(quán)”不只是關(guān)注這些得到清晰表述的意義、價(jià)值和信仰體系,它還關(guān)注那些沒有得到清晰表述的、可能是模糊存在的思想意識(shí),而這種未能得到清晰表述的思想意識(shí)也是非常重要的,是我們需要考慮的因素,它們往往是被統(tǒng)治階級(jí)所竭力保持并用來(lái)抵抗統(tǒng)治階級(jí)意識(shí)形態(tài)的資源。

Raymond Williams, MARXISM AND LITERATURE, Oxford University Press. 1977

威廉斯認(rèn)為,“霸權(quán)”有兩個(gè)現(xiàn)成的優(yōu)點(diǎn)。首先,“霸權(quán)”所論述的支配和從屬關(guān)系更接近于西方發(fā)達(dá)社會(huì)通行的社會(huì)組織和社會(huì)控制過程。也就是說(shuō),這一套論述用在西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家好像是更能貼近現(xiàn)實(shí),更能解釋一些現(xiàn)實(shí)問題。他進(jìn)而認(rèn)為從“霸權(quán)”理論也可以推導(dǎo)出一種更適用于高度發(fā)達(dá)社會(huì)的更廣泛、更能動(dòng)的革命行動(dòng)觀,這實(shí)際上接近于陳越老師剛才所提到的陣地戰(zhàn)的戰(zhàn)略,可以說(shuō)“霸權(quán)”發(fā)展出了一種與之相應(yīng)的陣地戰(zhàn)的戰(zhàn)略,這個(gè)戰(zhàn)略在西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家也許是更能切合現(xiàn)實(shí)的。他同時(shí)還強(qiáng)調(diào)關(guān)于“霸權(quán)”的論述也可以使人看到一種希望,就是勞動(dòng)人民具有成為一個(gè)擁有“霸權(quán)”的階級(jí)的潛在可能性。

“霸權(quán)”概念的第二個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是它提供了不同的看待文化活動(dòng)的方式。在這里,威廉斯強(qiáng)調(diào)文化不再只是某種上層建筑,而是有效地?cái)U(kuò)展到了社會(huì)的全部領(lǐng)域,即包含了全部生活經(jīng)驗(yàn)在內(nèi)的社會(huì)領(lǐng)域。因此,不能把“霸權(quán)”看作靜止的、固定的、抽象的信仰體系,也不能把它看作是意識(shí)形態(tài)和上層建筑,而應(yīng)該把它看作是一個(gè)過程,是由經(jīng)驗(yàn)、關(guān)系和活動(dòng)構(gòu)成的現(xiàn)實(shí)復(fù)合體。他還強(qiáng)調(diào)“霸權(quán)”不是單數(shù)的,而是復(fù)數(shù)的,“霸權(quán)”本身是在不斷地更新、被再造,同時(shí)也得到辯護(hù),得到來(lái)自異在于它的各種力量的抵制、壓力和挑戰(zhàn)。從這個(gè)意義上說(shuō),也存在著反霸權(quán),或是取代性的霸權(quán)。

總之,我們看到,威廉斯非常強(qiáng)調(diào)必須把霸權(quán)看作是一個(gè)文化的過程,而這個(gè)文化的過程不只是與上層建筑相關(guān),而是擴(kuò)散到整個(gè)社會(huì),包括一切政治的、經(jīng)濟(jì)的以及生活經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)域。也正是在這個(gè)意義上,威廉斯認(rèn)為“霸權(quán)”從最強(qiáng)烈的意義上來(lái)說(shuō),就是一種“文化”,而文化也必須看作是特定階級(jí)之間活生生存在著的支配和從屬方式。

從上面簡(jiǎn)要的介紹,可以看到威廉斯對(duì)“霸權(quán)”的理解和闡述,實(shí)際上是有著理論上的靈活性和統(tǒng)一性,和他關(guān)于共同體以及共同文化的一以貫之的思考是緊密結(jié)合在一起的。

佩里·安德森在《原霸》里也提到威廉斯,盡管相關(guān)的討論比較少,而談霍爾的內(nèi)容相對(duì)多一些。安德森對(duì)霍爾有一個(gè)批評(píng),他說(shuō)在葛蘭西那里任何徹底的“霸權(quán)”都有著一項(xiàng)重要的成分,即創(chuàng)造出一種“民族—大眾”的意志與文化,但是在霍爾那里,“大眾性”徹底遮蔽了“民族性”,也就是說(shuō)霍爾沒有能夠充分考慮到“民族性”的因素,這導(dǎo)致霍爾在應(yīng)對(duì)八十年代中后期變化的社會(huì)狀況時(shí)有一些力不從心。我覺得這個(gè)批評(píng)有一定的道理。英國(guó)伯明翰學(xué)派對(duì)1984—1985年英國(guó)煤礦工人大罷工運(yùn)動(dòng)雖然非常關(guān)注,也有不少論述,但他們的思考似乎由于缺少了國(guó)際的維度而顯得解釋力不足。比如威廉斯談到煤礦工人大罷工,認(rèn)為不能只是從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)理解罷工,撒切爾主義代表的新自由主義強(qiáng)調(diào)關(guān)閉煤礦是出于經(jīng)濟(jì)的考慮,因?yàn)檫@些煤礦大多數(shù)處于虧損狀態(tài),所以要關(guān)閉,裁減工人。威廉斯則強(qiáng)調(diào),不能只從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)考慮煤礦的問題,煤礦和煤礦工人的問題與其說(shuō)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問題,不如說(shuō)是一個(gè)社會(huì)問題,因?yàn)槊旱V工業(yè)本身就意味著一種共同的勞動(dòng)以及與之相應(yīng)的共同生活方式,它包含著工人對(duì)于共同體、共同生活、共同文化的認(rèn)同,而這些都不能單純從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)考慮。他的這個(gè)觀點(diǎn)當(dāng)然是對(duì)的,但是英國(guó)煤礦工人大罷工實(shí)際上與當(dāng)時(shí)的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化有關(guān)系,如果不從國(guó)際的視野來(lái)觀察、思考煤礦工人罷工問題,而只是把它作為國(guó)家內(nèi)部問題來(lái)分析的話,可能很多問題是說(shuō)不清楚的。所以這里就有一個(gè)民族國(guó)家的思考維度是不能忽略的,煤礦工人的問題不完全是一個(gè)階級(jí)問題,而與全球化時(shí)代的民族國(guó)家之間在權(quán)力資源等方面的分配有關(guān)系。而這個(gè)維度在威廉斯以及霍爾等人的思考中似乎是考慮相對(duì)較少的,因此他們對(duì)英國(guó)煤礦工人大罷工失敗原因的思考,還是沒有達(dá)到一種非常令人滿意的程度。事實(shí)上,經(jīng)過這么多年,回頭來(lái)看,特別是鑒于這些年來(lái)歐洲右翼民粹主義普遍興起的狀況,我們就能更清楚地看到,包括歐洲工人階級(jí)問題在內(nèi)的很多問題,都不能只在民族國(guó)家的框架內(nèi)部來(lái)談,而必須要放在國(guó)際的視野中來(lái)考察。當(dāng)年英國(guó)煤礦工人的罷工問題,也應(yīng)當(dāng)在20世紀(jì)80年代全球政治經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生巨大變化的背景中來(lái)看,其中包括石油政治的變化以及新自由主義的全面興起等各種因素。所以說(shuō)“民族的—大眾的”這個(gè)說(shuō)法既包含有階級(jí)政治的面向,也包含有民族國(guó)家政治、國(guó)家之間關(guān)系的面向,這兩個(gè)維度可能是彼此結(jié)合在一起的,不能偏廢任何一端。佩里·安德森對(duì)英國(guó)文化研究特別是霍爾的批評(píng),或許可以從這個(gè)角度上來(lái)理解。

雷蒙·威廉斯《漫長(zhǎng)的革命》英文版和中譯本

這些年大家對(duì)文化研究的批評(píng)比較多,的確也是因?yàn)槲幕芯勘┞读撕芏鄦栴}。但是換一個(gè)角度來(lái)看,文化研究當(dāng)然也是不能完全否定的。剛才陳越老師在談到陣地戰(zhàn)的問題時(shí),提出必須把高級(jí)文化確立為陣地戰(zhàn)的中心戰(zhàn)場(chǎng),我非常同意這個(gè)說(shuō)法。無(wú)論在西方還是在中國(guó),左翼思想的一個(gè)失敗,主要就是在高級(jí)文化的建設(shè)和占領(lǐng)上面的失敗。剛才我們說(shuō)到,英國(guó)文化研究在應(yīng)對(duì)和解釋20世紀(jì)80年代迅速變化的現(xiàn)實(shí)問題時(shí)做得不夠好,但有趣的是,當(dāng)它在面對(duì)現(xiàn)實(shí)、介入現(xiàn)實(shí)顯得力量有所不足的時(shí)候,它在學(xué)術(shù)領(lǐng)域中的影響卻在與日俱增,逐漸從英國(guó)擴(kuò)散到北美和澳洲,進(jìn)入學(xué)院,成為一種顯學(xué)。怎么來(lái)看文化研究的這個(gè)發(fā)展過程?我覺得也不能單純說(shuō)這是一個(gè)逐漸脫離實(shí)踐而遁入抽象理論的過程。從某種角度來(lái)說(shuō),英國(guó)文化研究也可以說(shuō)是創(chuàng)建了一種高級(jí)文化,即作為批判性理論話語(yǔ)而存在的一種高級(jí)文化,它進(jìn)入到大學(xué)學(xué)院當(dāng)中,也不能說(shuō)是躲到象牙塔里了。通過學(xué)院教學(xué)和研究的知識(shí)化操作,文化研究提供了一種觀察和思考社會(huì)問題的方式和方法,就好比今天我們?cè)谡務(wù)撃承﹩栴}時(shí)會(huì)不自覺地采用文化研究的思考問題的方式。所以,盡管文化研究的學(xué)院化帶來(lái)不少弊端,如脫離實(shí)踐的簡(jiǎn)單的政治正確,變成一種供炫耀性消費(fèi)的高端知識(shí)等等,但也應(yīng)該看到它有貢獻(xiàn)的一面,也就是它深刻地影響了我們觀察、思考和判斷問題的方式,而不管怎么說(shuō),它作為一種高級(jí)文化產(chǎn)品,總是要比那些作為其對(duì)立面的右翼知識(shí)更有建設(shè)性,也更少危害性。所以,文化研究的發(fā)展歷程也許昭示了左翼高級(jí)文化建設(shè)的某種曲折性,也由此可見所謂陣地戰(zhàn)是一個(gè)反復(fù)沖突、爭(zhēng)奪的過程,其中也包含了知識(shí)的生產(chǎn)過程。這就提醒我們,在理論話語(yǔ)的創(chuàng)造和更新上還需要做出更大的努力,才能創(chuàng)造出更好地贏得陣地戰(zhàn)的勝利所必需的高級(jí)文化。

羅崗

倪偉老師除了從英國(guó)文化研究的角度回應(yīng)陳老師的發(fā)言,還向陳老師的提問了,安德森在《原霸》對(duì)霍爾的批評(píng),也是從這個(gè)角度展開的。等幾位與談人講完之后,請(qǐng)陳越老師做一個(gè)整體的回應(yīng)。下面請(qǐng)陜西師范大學(xué)的田延老師發(fā)言。

田延

謝謝陳老師和羅老師的邀請(qǐng)也謝謝上師大組織的這次非常有意義的會(huì)議,我感到非常榮幸。下午聽了陳老師的講座收獲了很多,包括剛才倪偉老師和章永樂老師的發(fā)言對(duì)我都有很大的啟發(fā)。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,我主要是想從后馬克思主義,具體來(lái)說(shuō)就是從拉克勞和墨菲的《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與社會(huì)主義戰(zhàn)略》這本書的角度來(lái)談一談自己的理解。

Laclau&Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verso, 1985.

拉克勞和墨菲的這本書創(chuàng)作于20世紀(jì)80年代初,它可以說(shuō)是拉克勞和墨菲的一個(gè)代表作。單從時(shí)間上來(lái)看,這本書好像已經(jīng)過時(shí)了,因?yàn)樗嘟褚呀?jīng)有將近四十年的時(shí)間了。但是我們?nèi)绻麖慕裉斓奈鞣阶笠淼默F(xiàn)實(shí)來(lái)看,這本書的意義其實(shí)并沒有耗盡。與拉克勞和墨菲寫作這本書的年代相比,眼下的西方左翼,大家可以感受到它的聲勢(shì)非常浩大,名目也很繁多,它們不斷地在挑戰(zhàn)資本主義的社會(huì)秩序。我覺得更重要的一點(diǎn)就是經(jīng)過了這么多年的發(fā)展,當(dāng)年拉克勞和墨菲努力闡釋的左翼信條在現(xiàn)在似乎已經(jīng)成為西方左翼的某種共識(shí)或者是“政治正確”。我覺得正是在這些信條被我們風(fēng)景化或者景觀化的時(shí)候,才更有必要去重新探索它的起源,這也是《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與社會(huì)主義戰(zhàn)略》這本書在今天仍然值得重讀的一個(gè)原因。因?yàn)槲矣X得這本書非常重要的一個(gè)特點(diǎn)就是,它對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的闡釋是從馬克思主義的內(nèi)部來(lái)進(jìn)行解構(gòu)的。比如說(shuō),它是以第二國(guó)際的理論為資源,然后延續(xù)到了列寧主義,還有葛蘭西,所以這本書的前兩章基本上是歷史追索的部分,這本書更有價(jià)值的也在于這一部分,因?yàn)檫@一部分梳理了作者的馬克思主義前輩的思想發(fā)展線索,這個(gè)線索首先是從羅莎·盧森堡開始。拉克勞和墨菲認(rèn)識(shí)到,盧森堡在她那個(gè)時(shí)代就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)無(wú)產(chǎn)階級(jí)斗爭(zhēng)不能局限在單一的階級(jí)范圍之內(nèi),而是應(yīng)該自發(fā)地展開。這樣一種自發(fā)主義邏輯在他們看來(lái)是一種象征的邏輯,因?yàn)樗^象征就是說(shuō)恰好是通過瓦解一切原本的意義來(lái)起作用,與之相對(duì)的邏輯叫必然性邏輯,這種邏輯是刻板性的邏輯,是通過固定來(lái)發(fā)揮作用的。傳統(tǒng)的、教條的馬克思主義給人們的就是這樣一種形象,所以它是狹隘的階級(jí)論,它所定義的階級(jí)斗爭(zhēng)主體是一個(gè)非常確定的主體,階級(jí)統(tǒng)一也是一種具有實(shí)體性的統(tǒng)一。但是在羅莎·盧森堡看來(lái),階級(jí)斗爭(zhēng)主體卻是不確定的、是多變的,是在沒有任何事先固定的情況下,對(duì)互不關(guān)聯(lián)的要素進(jìn)行過度決定的結(jié)果,所以它是一個(gè)統(tǒng)一化的動(dòng)態(tài)過程。每一場(chǎng)斗爭(zhēng)都不是只有一個(gè)意義,意義不是固定的,因?yàn)樗匈囉诳勺兓慕雍希@種結(jié)合排斥任何一種先天的決定。但是拉克勞和墨菲同時(shí)又指出,羅莎·盧森堡最終沒有擺脫歷史規(guī)律限制,比如說(shuō)她消除了德國(guó)和俄國(guó)之間的差異,把俄國(guó)革命當(dāng)作德國(guó)革命的樣板。這樣的一種矛盾使盧森堡陷入兩難的境地。隨后拉克勞和墨菲又討論了考茨基、伯恩施坦等思想家。在拉克勞和墨菲看來(lái),他們的思想中都迸發(fā)出了某種可以使無(wú)產(chǎn)階級(jí)運(yùn)動(dòng)擺脫目的論和機(jī)械論的瞬間,比如說(shuō)考茨基堅(jiān)持認(rèn)為工人運(yùn)動(dòng)要通過知識(shí)分子的中介作用或者接合作用才能展開,而伯恩施坦則試圖通過讓政治領(lǐng)域自主化來(lái)擺脫經(jīng)濟(jì)決定論的桎梏。但是拉克勞和墨菲認(rèn)為,他們和盧森堡一樣,都沒有最終放棄無(wú)產(chǎn)階級(jí)政黨的核心地位,以至于削弱了他們思想的活力。

拉克勞和墨菲接下來(lái)討論到了列寧和葛蘭西,他們認(rèn)為列寧提出了一個(gè)階級(jí)聯(lián)盟的思想,但是這個(gè)聯(lián)盟仍然不具備他們所期望的民主性質(zhì)。因?yàn)橐粤袑幹髁x的先鋒隊(duì)式政黨為核心的聯(lián)盟當(dāng)中,實(shí)際上是一種充斥著權(quán)威主義的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)實(shí)踐,這種實(shí)踐把工人階級(jí)的身份先天的固定下來(lái),然后用一種先鋒隊(duì)來(lái)代表工人階級(jí)的利益,這種代表模式實(shí)際上截?cái)嗔斯と穗A級(jí)與其他階級(jí)接合的可能性,也消除了斗爭(zhēng)的多元性和豐富性。無(wú)產(chǎn)階級(jí)斗爭(zhēng)的歷史依然被抽象為一條由階級(jí)到黨,由黨到國(guó)家,這樣的一個(gè)層層替代的發(fā)展路線。只有到了葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念才獲得了一種真正解放性的內(nèi)涵,并成了他們所期望的一種民主的實(shí)踐形式。在他們看來(lái),葛蘭西是一個(gè)分水嶺,他的貢獻(xiàn)就是把領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念從列寧主義的范式移到了新的闡釋框架中,通過葛蘭西對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)概念的理論改造,不再是階級(jí)主體,而是集體意志、集體人,對(duì)歷史力量進(jìn)行政治意識(shí)形態(tài)接合的結(jié)果,由此就使得歷史的偶然性滲透到了社會(huì)關(guān)系當(dāng)中,社會(huì)的各個(gè)組成部分也喪失了原本按照階級(jí)屬性才能獲得的本質(zhì)聯(lián)系,而他們的意義現(xiàn)在取決于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的接合,其成功也不再受任何歷史規(guī)律的保證。但是葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論在他們倆看來(lái)也還是不徹底的,他們認(rèn)為葛蘭西沒辦法克服正統(tǒng)馬克思主義的二元論,他也沒有辦法在領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的理論里面消除那個(gè)“根本的階級(jí)”的影子,所以也就無(wú)法完全取消階級(jí)陣營(yíng)的劃分和經(jīng)濟(jì)的決定作用,階級(jí)斗爭(zhēng)也就仍有可能成為零和游戲。以上就是他們兩個(gè)人對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)在馬克思主義內(nèi)部脈絡(luò)的回顧。

這本書的后兩章,他們構(gòu)建了自己的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論,并對(duì)如何開展左翼斗爭(zhēng)也提出了自己的看法。他們以一種更為后現(xiàn)代的姿態(tài)去進(jìn)行解構(gòu)。總的來(lái)說(shuō),他們?cè)噲D顛覆正統(tǒng)馬克思主義主體化和中心化的特征,試圖把左翼斗爭(zhēng)從正統(tǒng)的學(xué)說(shuō)當(dāng)中解放出來(lái)。在他們看來(lái),左翼斗爭(zhēng)是歷史中各種偶然因素的不平衡發(fā)展的結(jié)果,這里實(shí)際上沒有任何的中心,因而也沒有阿爾都塞所謂的歸根到底的作用。他們覺得是各種社會(huì)力量是作為一種浮動(dòng)的能指而存在的,所以左翼斗爭(zhēng)的任務(wù)就是要最大限度地將這些浮動(dòng)的要素接合起來(lái),形成一個(gè)集體的意志。在這個(gè)時(shí)候,他們認(rèn)為左翼斗爭(zhēng)也就突破了它作為無(wú)產(chǎn)階級(jí)斗爭(zhēng)的一種單一形式,也就是說(shuō)它不能只考慮無(wú)產(chǎn)階級(jí)本身的利益和要求,而是應(yīng)該和女性主義的、生態(tài)保護(hù)的、少數(shù)族裔的斗爭(zhēng)接合在一起,匯聚成一個(gè)開放的斗爭(zhēng)領(lǐng)域。

特別要指出的一點(diǎn)是,在這個(gè)開放的領(lǐng)域中,各種力量的差異被消除了。根據(jù)結(jié)構(gòu)主義語(yǔ)言學(xué)的觀點(diǎn),這種差異的存在恰恰預(yù)設(shè)了一個(gè)封閉的系統(tǒng),各項(xiàng)差異之間的固定關(guān)系如果被破除了之后,在他們之間就形成了某種同等性,以這個(gè)同等性為中介,各種力量才能獲得相互接合的條件。但是他們反過來(lái)又指出說(shuō)同等性也不能被絕對(duì)化,因?yàn)榻^對(duì)的同等性會(huì)損害斗爭(zhēng)領(lǐng)域的開放性,他們認(rèn)為所謂的人民斗爭(zhēng)就是這樣的一個(gè)抽象的類別劃分,因?yàn)樗肋h(yuǎn)只能發(fā)生在統(tǒng)治者和被統(tǒng)治者極端外在性的關(guān)系當(dāng)中,這種關(guān)系是涇渭分明的,只能以各自固化的形態(tài)出現(xiàn)。他們提倡激進(jìn)的民主斗爭(zhēng),認(rèn)為隨著多元的民主立場(chǎng)的增加,斗爭(zhēng)再也不可能是圍繞著人民的抽象實(shí)體來(lái)建構(gòu)一種單純的或者自動(dòng)的統(tǒng)一,它必須不斷擴(kuò)大自己接合的范圍。所以,民主斗爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)不是固定的,無(wú)須通過任何人為的方式來(lái)制造兩大對(duì)立的陣營(yíng)。這就是他們所說(shuō)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的接合實(shí)踐。所謂的接合就是要破除以政黨、國(guó)家為代表的一切的政治中心,破除一切抽象的必然規(guī)律,通過這樣的一種同等性邏輯和差異性邏輯的辯證運(yùn)用,創(chuàng)制一個(gè)既具有總體化效果,又不失自治可能性的政治空間。這個(gè)空間就是葛蘭西所說(shuō)的歷史聯(lián)合體。

《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與社會(huì)主義戰(zhàn)略》中譯本兩種

以上是我對(duì)這本書的內(nèi)容一個(gè)大致回顧。從這里面不難看出,拉克勞和墨菲實(shí)際上是有一種野心,而且這個(gè)野心也是后現(xiàn)代的思想家的一個(gè)共同的特點(diǎn),就是他們想解構(gòu)傳統(tǒng)的宏大敘事。從某種程度上說(shuō),這反映了后現(xiàn)代思想家在經(jīng)歷了資本主義越來(lái)越碎片化,傳統(tǒng)的左翼運(yùn)動(dòng)受到挫折的這種現(xiàn)實(shí)之后產(chǎn)生的一種失敗情緒。這種情緒使他們沒有辦法對(duì)資本主義社會(huì)進(jìn)行總體化的思考,所以他們的思考就只能在越來(lái)越微觀、越來(lái)越去中心化的層面上去展開。因此,多少就會(huì)帶有一種自發(fā)主義的,甚至無(wú)政府主義的色彩。拉克勞和墨菲也是這樣,盡管他們提出要在不同的社會(huì)階級(jí)、不同的運(yùn)動(dòng)形式之間進(jìn)行接合,但是他們并沒有思考接合的具體途徑和方略,也就是說(shuō)他們只是抽象地提出了我們要結(jié)合,說(shuō)得天花亂墜,但實(shí)際上并沒有對(duì)現(xiàn)實(shí)的社會(huì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行扎實(shí)、嚴(yán)肅的思考。所以在《原霸》這本書里,我覺得安德森對(duì)他們的批評(píng)倒是蠻精確的,他把拉克勞和墨菲提出的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)理論稱為領(lǐng)導(dǎo)權(quán)式的民粹主義,“這種領(lǐng)導(dǎo)權(quán)話語(yǔ)不是統(tǒng)計(jì)性的,而是操演性的,其中,含糊才是美德,也就是產(chǎn)生政治效果的條件。”所以我覺得拉克勞和墨菲他們整個(gè)的分析是在一個(gè)非常浪漫化、非常理想化,也是非常模糊的狀態(tài)下展開的。

從更為理論化的角度來(lái)說(shuō),首先就是當(dāng)代資本主義社會(huì)雖然表面上呈現(xiàn)出來(lái)了種種碎片化的景觀,但是碎片化的表象并不能掩蓋資本主義社會(huì)總體化的架構(gòu),特別是不能掩蓋現(xiàn)代國(guó)家在其中所起到的重要作用。這個(gè)國(guó)家作為一個(gè)高度嚴(yán)密的有機(jī)體,實(shí)際上屹立在資本主義生產(chǎn)和再生產(chǎn)機(jī)制的背后,充當(dāng)著它的保護(hù)者和指揮者。另外的一個(gè)架構(gòu)就是剛才陳老師所講的市民社會(huì)的架構(gòu)。對(duì)于拉克勞和墨菲來(lái)說(shuō),國(guó)家層面上的斗爭(zhēng)作為一種宏大敘事的代表成為他們所反對(duì)的對(duì)象,這個(gè)從后現(xiàn)代的角度來(lái)說(shuō)是很好理解的。而對(duì)于市民社會(huì)層面的斗爭(zhēng),他們似乎抱著一種高度贊同的態(tài)度。但是細(xì)讀兩個(gè)人的論述就可以發(fā)現(xiàn),他們對(duì)市民社會(huì)斗爭(zhēng)的理解還是有很大問題。按照他們的觀點(diǎn),當(dāng)代資本主義的市民社會(huì)已經(jīng)變成了一種分散的、碎片化的存在,所以導(dǎo)致反抗的主體也就出現(xiàn)了非常多元化的圖景,所以他們認(rèn)為在市民社會(huì)開展的斗爭(zhēng)就應(yīng)該因應(yīng)著這種趨勢(shì),朝著去中心、去總體化的方向去展開。但是他們沒有看到的是,市民社會(huì)盡管眾聲喧嘩,但是無(wú)數(shù)的喧嘩有可能匯聚成一個(gè)資本主義社會(huì)的“總譜”。市民社會(huì)其實(shí)并不像我們表面上看上去的碎片化,相反它是一種結(jié)構(gòu)性的存在,來(lái)自那個(gè)看似與它分離的國(guó)家的保護(hù)。也就是說(shuō),市民社會(huì)并不是一個(gè)神話,并不是一個(gè)獨(dú)立于國(guó)家領(lǐng)域而單獨(dú)存在的東西,國(guó)家的邏輯實(shí)際上是時(shí)刻貫穿在市民社會(huì)之中,盡管采取了比較曲折委婉的表現(xiàn)方式。所以當(dāng)代西方資本主義社會(huì)是受到了兩個(gè)東西的雙重保護(hù),這兩個(gè)結(jié)構(gòu)看似獨(dú)立,但又相輔相成,統(tǒng)一于資本主義本身的生產(chǎn)與再生產(chǎn)的條件與機(jī)制。面對(duì)這樣的形勢(shì),拉克勞和墨菲他們所幻想的那種采取分散的、碎片化的斗爭(zhēng)方式能不能解決當(dāng)代資本主義社會(huì)的問題呢?近年來(lái)西方左翼發(fā)生種種運(yùn)動(dòng)的事實(shí)告訴我們,這種解決辦法并不靈驗(yàn),而且很有可能被收編到資本主義本身的秩序當(dāng)中,成為它的一個(gè)景觀,成為被人們消費(fèi)的材料。所以,西方左翼的花招現(xiàn)在非常多,但是沒有一個(gè)是從總體化的角度出發(fā)來(lái)全盤思考資本主義社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。有些思想家,我覺得可以說(shuō)在某種程度上甚至已經(jīng)放棄了這種批判與斗爭(zhēng)的可能性,所以他們就沉浸到了美學(xué)當(dāng)中。比如在朗西埃的《美感論》里面就舉了一個(gè)例子:有一個(gè)工人在老板家去搞裝修鋪地板,他在某個(gè)時(shí)刻放棄他的勞動(dòng),凝神往窗外望去,開始欣賞風(fēng)景,朗西埃認(rèn)為,這個(gè)時(shí)刻就是他和資本家能夠分享平等的時(shí)刻,因?yàn)檫@是一種感性的平等。資本家平時(shí)可以在他的屋子里喝著茶眺望著風(fēng)景,那么現(xiàn)在,裝修工通過主動(dòng)的放棄他在社會(huì)生產(chǎn)環(huán)境當(dāng)中的位置,也宣示了自己獲得了同樣的平等權(quán)利。類似于這樣的論述,在后現(xiàn)代的思想家里面出現(xiàn)得非常多,這種論述比起拉克勞和墨菲可以說(shuō)更加等而下之,因?yàn)樗呀?jīng)向現(xiàn)實(shí)秩序投降了。可見,這些思想家的一個(gè)共同特點(diǎn)就是把對(duì)現(xiàn)實(shí)的分析浪漫化,甚至美學(xué)化,而美學(xué)化之后最大的問題就是現(xiàn)實(shí)完全成為他們頭腦當(dāng)中想象的東西,所以拉克勞和墨菲他們講的接合的實(shí)踐,構(gòu)想得當(dāng)然非常激動(dòng)人心,但是具體怎么去接合,接合是不是可以等同于“做群眾尾巴”的、沒有中心的、自發(fā)主義的全面造反,不需要任何的組織和領(lǐng)導(dǎo)?我覺得他們沒有認(rèn)真思考這些問題。更關(guān)鍵是,他們只是從左翼自身的角度來(lái)探討左翼應(yīng)該怎么樣去爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)權(quán),但是他們沒有具體分析自己的敵人,沒有分析在這樣的一種斗爭(zhēng)中,他們的對(duì)立面究竟是怎么樣一個(gè)客觀存在和物質(zhì)結(jié)構(gòu),所以難免讓人覺得有點(diǎn)自說(shuō)自話。這是他們這本書最大的弱點(diǎn)。我覺得,他們這兩位思想家對(duì)葛蘭西領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的解釋只取得了某些形式上的東西,但是他們喪失了葛蘭西領(lǐng)導(dǎo)權(quán)思想的核心。葛蘭西提出的陣地戰(zhàn)也好,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)也好,其最終的目的實(shí)際上是要奪取中心陣地的,是要形成“包圍戰(zhàn)”的,但拉克勞和墨菲他們想努力闡明的激進(jìn)多元民主卻并無(wú)意撼動(dòng)資本主義的根基根基,反倒自甘處于一種分散的、邊緣的位置。因此,他們的“陣地戰(zhàn)”最后只能變成“游擊戰(zhàn)”。這種游擊戰(zhàn)無(wú)非是市民社會(huì)自我邏輯,以及資本主義國(guó)家自我邏輯的一種再生產(chǎn),無(wú)非是被統(tǒng)治者按照統(tǒng)治者制定的游戲規(guī)則而進(jìn)行的一場(chǎng)游戲。顯然,如果沒有對(duì)這個(gè)游戲規(guī)則本身的全面批判和反思,這個(gè)游戲再怎么玩也沒有辦法避免輸局的命運(yùn),我覺得這一點(diǎn)是當(dāng)代左翼的這些思想家他們應(yīng)該引以為鑒的地方。

我大概就講這么多,謝謝大家!

羅崗

田延老師主要介紹了拉克勞和墨菲在《領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)與社會(huì)主義策略》一書中對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題的討論,這本書雖然是八十年代出的,但它的影響力非常大,某種程度上標(biāo)志著階級(jí)政治向身份政治的轉(zhuǎn)換,奠定了當(dāng)代西方批評(píng)理論的政治基礎(chǔ)。盡管后來(lái)拉克勞和墨菲的思想也有一些新的變化,但基本上還是處在這本書確定的議題的延長(zhǎng)線上。田延的發(fā)言涉及一個(gè)重要的問題,也是陳老師講到“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題,特別指出的市民社會(huì)內(nèi)部的批判問題,也就是資本主義及其批判系統(tǒng)之間的關(guān)系問題,這個(gè)批判系統(tǒng)可以對(duì)資本主義進(jìn)行猛烈的批判,可以變成一系列非常政治正確的檢討,這個(gè)檢討甚至可以到無(wú)所不用其極的地步了,就像我們看到的當(dāng)下美國(guó)的歷史清算運(yùn)動(dòng)。可是,這樣激烈的批判和清算,是不是動(dòng)搖了資本主義的根本?還是重新變成了資本主義體系的一個(gè)有機(jī)組成部分?我想目睹20世紀(jì)60年代以來(lái)西方資本主義及其批判系統(tǒng)的歷史,大家都有了清楚的答案。拉克勞和墨菲的著作對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)問題的某種新理解,實(shí)際上也就是這種轉(zhuǎn)變的癥候而已,接下來(lái)則進(jìn)一步預(yù)示田延所講到的批評(píng)理論繼續(xù)下滑的趨勢(shì)。

從永樂到倪偉再到田延的回應(yīng),已經(jīng)形成一個(gè)討論的脈絡(luò),那就是葛蘭西的“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”理論如何在當(dāng)代批判理論中一步一步轉(zhuǎn)化。下面的討論,將轉(zhuǎn)入霸權(quán)問題的另一個(gè)脈絡(luò),也即國(guó)際關(guān)系中的霸權(quán)問題,下面有請(qǐng)華東師范大學(xué)的潘妮妮老師發(fā)言。

潘妮妮

謝謝羅老師的邀請(qǐng),謝謝上師大提供的非常好的機(jī)會(huì),也非常感謝陳越老師和前面各位與談人的分享,分享非常寶貴的意見。

我自己來(lái)說(shuō),因?yàn)槲蚁胝麄€(gè)關(guān)于理論的可能性及其理論的問題,前面各位老師其實(shí)已經(jīng)梳理的非常清晰了。從我自己研究的層面,我覺得特別是從陳越老師的主題出發(fā),包括自己閱讀和一些日常研究的體驗(yàn),我主要就是想我自己的這個(gè)部分,我就想在我們當(dāng)前國(guó)際關(guān)系的研究或者是我們?cè)趯?shí)踐的運(yùn)作當(dāng)中,我想講一些可能有點(diǎn)碎片化的國(guó)際關(guān)系對(duì)概念運(yùn)用的一些事例,我想能不能作為陳老師論述的一個(gè)非常粗糙的注腳。對(duì)我來(lái)說(shuō)很重要的就是陳老師提到一個(gè)問題,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題更多的應(yīng)該是方法論的問題,包括市民社會(huì)也好,是方法論的問題,但是在實(shí)踐的應(yīng)用層面,越來(lái)越多被當(dāng)成一個(gè)歷史事實(shí)來(lái)看待,在這個(gè)問題的實(shí)踐當(dāng)中更容易出現(xiàn)的問題,可能我覺得這是第一個(gè)我自己認(rèn)為,對(duì)我來(lái)說(shuō)非常重要的一個(gè)東西。第二個(gè)極其重要的東西就是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,它被轉(zhuǎn)化成一個(gè)文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,被轉(zhuǎn)化為文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的描述,變得非常局限,它帶來(lái)的一個(gè)結(jié)果,包括安德森的書里面也提到了這樣一個(gè)分析,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)變成了一個(gè)沒有節(jié)操的去適用的東西,它的適用性過于廣泛,以至于到了濫用的程度,我覺得這個(gè)恰恰也是我在今天的國(guó)際關(guān)系,我覺得在很多國(guó)際問題的實(shí)踐當(dāng)中,我覺得我自己所看到的現(xiàn)象可能大致也是如此,我自己想談一下三個(gè)現(xiàn)象。

我自己前兩年譯了一本書,它是二十一世紀(jì)初期的作品,它里面的一些數(shù)據(jù)可能有些老,但是它的問題意識(shí),我覺得還是很重要的,那本書也是一個(gè)我們今天對(duì)霸權(quán)概念運(yùn)用的反映,《美國(guó)的首要地位及其挑戰(zhàn)》,去年出版的書。我覺得它反映的第一個(gè)問題就是當(dāng)我們今天談?wù)摪詸?quán)的時(shí)候,我自己有限的閱讀或者是非常有限的觀察里面,我自己可能看到的更多就是霸權(quán)革命性是有所被剝離的,更多的時(shí)候我們不是專注霸權(quán)的問題和所面臨的挑戰(zhàn),更多的時(shí)候我們討論美國(guó)的霸權(quán)何以如此鞏固。我們常常覺得我們國(guó)際關(guān)系的理論會(huì)遇到的麻煩是,我們實(shí)際獲得的案例樣本是非常少的,包括前段時(shí)間很熱的修昔底德的陷阱,今天我們?cè)谟懻摪詸?quán)的時(shí)候,實(shí)際上我們只有唯一的樣本就是美國(guó),雖然說(shuō)理論上我們會(huì)講英國(guó)也是霸權(quán)或者羅馬也是霸權(quán),但是當(dāng)我們描述霸權(quán)的時(shí)候,因?yàn)槲覀兊默F(xiàn)實(shí)感太強(qiáng)了,所以我們更多討論的都是美國(guó),我們描述修昔底德陷阱,我們更多討論的是德國(guó)或者加一個(gè)日本。這個(gè)樣本是非常有限的,所以就變成,我們?cè)谟懻摪詸?quán)的過程當(dāng)中,其實(shí)我們有意識(shí)或者無(wú)意識(shí),實(shí)際上是把革命性取消掉的,我們更多的專心地去分析美國(guó)的霸權(quán)何以如此的鞏固,我們?cè)噲D把美國(guó)霸權(quán)何以如此鞏固的邏輯普遍化,完全可能是一個(gè)特例,但是它被普遍化了,它被形式化了,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和霸權(quán)在這里不再是一個(gè)方法論了,而是被解剖成某些好像是必備的要素,所以我覺得這兩種問題都體現(xiàn)在這樣的思維方式當(dāng)中。

斯蒂芬·G.布魯克斯、威廉·C.沃爾福思,《失衡的世界:國(guó)際關(guān)系和美國(guó)首要地位的挑戰(zhàn)》,潘妮妮譯,上海人民出版社,2018

反過來(lái),當(dāng)我們?nèi)グ阎攸c(diǎn)放在分析美國(guó)的霸權(quán)或者“美國(guó)的首要地位”,何以如此鞏固的時(shí)候,并把這種鞏固視為歷史的常態(tài)反映,它反過來(lái)其實(shí)就會(huì)變成對(duì)中國(guó)反霸思維的一個(gè)反思。我們會(huì)對(duì)反霸的戰(zhàn)略、路徑或者三個(gè)世界的劃分,做一個(gè)反思,而很多反思是負(fù)面性的。因?yàn)榉窗岳碚摽梢哉f(shuō)是建國(guó)對(duì)外戰(zhàn)略的一個(gè)核心,一個(gè)非常重要的核心,我們就會(huì)討論很多反霸的不謹(jǐn)慎或者說(shuō)不現(xiàn)實(shí),或者是它在理論層面的不夠精細(xì),甚至還有一些更負(fù)面性的說(shuō)法。當(dāng)然,這里其實(shí)就會(huì)有一個(gè)非常有趣的悖論,表面上來(lái)說(shuō)反霸這個(gè)概念看起來(lái)在非常精細(xì)的理論層面,好像是忽略了文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán),在精細(xì)的理論層面沒有怎么去講文化領(lǐng)導(dǎo)。但是另一方面,反霸這個(gè)事情,這樣一個(gè)實(shí)踐本身內(nèi)在反映的是文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪,所以我覺得這是一個(gè)非常有趣的悖論。理論精細(xì)的那一面的時(shí)候所沒有的東西,但其實(shí)是在它整體的實(shí)踐層面,所以我覺得這是一個(gè)非常有趣味的悖論。這是我自己所看到的第一個(gè)碎片化的東西,就是這樣一個(gè)悖論,就是包括我們?cè)谘芯堪詸?quán)的時(shí)候,實(shí)際上我們更多的落腳點(diǎn),我自己所看到的是放在怎么去解析美國(guó)的強(qiáng)大至上,以及美國(guó)霸權(quán)的鞏固之上,這是第一點(diǎn)。

第二個(gè),其實(shí)也是剛才羅老師在開場(chǎng)白的時(shí)候提到的,就是關(guān)于霸權(quán)或者文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)在國(guó)際關(guān)系層面所延伸出來(lái)的一個(gè)大家非常好理解的實(shí)踐性的詞,就是軟實(shí)力的問題。就像剛才前面的老師提到的,把方法論的問題變成實(shí)體化的,好像是視為歷史的一個(gè)實(shí)體,可能在國(guó)際關(guān)系問題的研究當(dāng)中,它可能會(huì)更加突出。可能因?yàn)閷W(xué)科本身很實(shí)踐指向,所以我們往往會(huì)追求畢其功于一役,在一代人,甚至更短的時(shí)間去完成一件事情,所以必須要提出指南,所有的理論研究必須要提出一個(gè)實(shí)踐上的指南,文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)把它變化成軟實(shí)力,其實(shí)它就等于是提供了一種指南。當(dāng)我們?nèi)パ凶x這個(gè)指南的時(shí)候,其實(shí)我們反過來(lái)又會(huì)覺得這個(gè)指南就是這個(gè)理論的本體、就是歷史事實(shí)的本體,就會(huì)變成這樣一個(gè)問題。最近像軟實(shí)力或者我們經(jīng)常講的話語(yǔ)建設(shè)、國(guó)家形象建設(shè),這樣的一個(gè)問題,它作為文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的一種世俗的反映,作為文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)世俗的應(yīng)用,可以說(shuō)已經(jīng)是非常廣泛地而且非常深入地滲透到我們的研究和實(shí)踐當(dāng)中,因?yàn)槲易约鹤鋈毡颈容^多一點(diǎn),實(shí)際上早些年,在美國(guó)還沒有在特朗普的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)中國(guó)進(jìn)行這么直接的挑戰(zhàn)的時(shí)候,實(shí)際上學(xué)習(xí)日本軟實(shí)力建設(shè)方式的概念,在國(guó)內(nèi)還是比較時(shí)髦的。當(dāng)時(shí)主要就是討論日本的軟實(shí)力就是日本的流行文化,亞文化,它在歐洲亞文化的影響怎么提升日本國(guó)家的形象,這可以說(shuō)我覺得對(duì)很多的政策是有影響的,我們對(duì)于問題的看法有這樣一種思維方式。我們說(shuō)當(dāng)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)這個(gè)概念被變化為軟實(shí)力,而軟實(shí)力這個(gè)概念又變化了,進(jìn)行了多次的變化,從葛蘭西那里來(lái)的一個(gè)很革命性的無(wú)產(chǎn)階級(jí)的東西,它變成一個(gè)非常時(shí)髦的東西,變成一個(gè)非常城市中產(chǎn)階級(jí)的時(shí)髦的變化,所以我覺得這個(gè)也是非常有趣的過程,這是第二個(gè)碎片。

我自己看到所謂霸權(quán)問題的第三個(gè)碎片就是今天的中國(guó),我們說(shuō)在海外,其實(shí)也涉及海外的形象建設(shè),在海外所遭遇的一個(gè)問題,就是我們“被霸權(quán)國(guó)家反霸”了。反霸可以說(shuō)是從馬克思主義、列寧主義,再到中國(guó)建國(guó),在這樣的一根藤上結(jié)出來(lái)的思想,它現(xiàn)在被發(fā)達(dá)國(guó)家的知識(shí)和輿論吸納之后變成可以說(shuō)是對(duì)抗中國(guó)的一個(gè)非常重要的武器。尤其是在歐洲、在日本,但是日本我是覺得這個(gè)現(xiàn)象是非常突出的,它被吸納之后,反過來(lái)變成一個(gè)對(duì)抗的東西。我們講到一個(gè)問題,當(dāng)這個(gè)精神與它的物質(zhì)環(huán)境所脫離之后,它其實(shí)可以擁有無(wú)限種使用方法,甚至互相矛盾沖突使用的方法。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),這樣的一種現(xiàn)象,中國(guó)的“反霸”呼吁與發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)于“市民社會(huì)”的教條相結(jié)合,看起來(lái)是站在“市民社會(huì)”,站在弱者的立場(chǎng)上來(lái)反對(duì)你,吸納和利用而來(lái)“反霸”的合法性和正當(dāng)性。于是它得到了一個(gè)什么樣的后果呢?就是你好像會(huì)看到整個(gè)西方是上層政治和市民社會(huì)在一致性地對(duì)抗中國(guó),就會(huì)讓人產(chǎn)生錯(cuò)覺,感覺好像我們自己?jiǎn)栴}真的很大。因?yàn)橛腥司蜁?huì)說(shuō),你看西方政治社會(huì)和市民社會(huì),或者說(shuō)國(guó)家與民眾,明明平時(shí)都是存在對(duì)抗性的嘛,但是在中國(guó)問題上就一致了。但是我覺得這個(gè)現(xiàn)象里就有一個(gè)值得我們思考的問題,那就是,發(fā)達(dá)國(guó)家的政治社會(huì)與市民社會(huì)是殊途同歸的反對(duì)中國(guó)呢?還是表現(xiàn)了發(fā)達(dá)國(guó)家,或者說(shuō)資本主義的政治體制實(shí)際已經(jīng)充分收編了左翼關(guān)于“霸權(quán)”的思考?這是不是葛蘭西理論困境的一個(gè)現(xiàn)實(shí)注腳?對(duì)我自己來(lái)說(shuō)是一個(gè)留下來(lái)去思考的,進(jìn)一步去討論的問題。

這是我主要想講的部分,謝謝羅崗老師,謝謝各位老師,我的發(fā)言結(jié)束了。

羅崗

潘妮妮老師從國(guó)際關(guān)系的脈絡(luò)討論“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題,涉及領(lǐng)導(dǎo)力、軟實(shí)力,最后歸結(jié)到國(guó)家形象的建構(gòu),是一個(gè)很有針對(duì)性的展開。《原霸》論述國(guó)際關(guān)系中霸權(quán)話語(yǔ)的形成,特別指出與冷戰(zhàn)中如何確立美國(guó)的霸權(quán)地位有關(guān),這個(gè)霸權(quán)地位應(yīng)該就像尼克松說(shuō)的那樣:“不戰(zhàn)而勝”。霸權(quán)在國(guó)際關(guān)系中之所以不被完全理解為一種強(qiáng)力,而是同時(shí)把它看作是一種同意或說(shuō)服,甚至更進(jìn)一步地說(shuō),霸權(quán)也是一種價(jià)值的輸出和影響,最終的目標(biāo)則是“不戰(zhàn)而勝”。《原霸》這部分討論強(qiáng)化了冷戰(zhàn)和霸權(quán)之間不斷地變化卻又異常密切的關(guān)系,如果聯(lián)系安德森之前寫的那本《美國(guó)外交政策及其智囊》——這書也是《原霸》的譯者李巖翻譯的——以及他在北大的演講集《大國(guó)協(xié)調(diào)及其反抗者》,可以看出,安德森的思考具有系統(tǒng)性和一貫性,雖然他不是國(guó)際關(guān)系領(lǐng)域的學(xué)者,但對(duì)于國(guó)際關(guān)系問題以及相關(guān)學(xué)術(shù)史的宏觀思考,非常具有啟發(fā)性,當(dāng)然也可以展開進(jìn)一步的討論。

佩里·安德森,《美國(guó)外交政策及其智囊》,李巖譯,金城出版社,2017

最后,有請(qǐng)首都師范大學(xué)的張翔老師,他會(huì)結(jié)合中國(guó)語(yǔ)境來(lái)討論王霸問題。

張翔

謝謝羅老師的邀請(qǐng)和上海師范大學(xué)的交流平臺(tái)。剛才聽了陳越老師的精彩演講和幾位老師的回應(yīng),收獲很大。主要從兩個(gè)方面談一下聽陳越老師演講和學(xué)習(xí)佩里·安德森《原霸》的體會(huì),一是“霸”的問題,二是“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”的問題。

美國(guó)國(guó)務(wù)卿最近在尼克松紀(jì)念館的演講,談?wù)撝袊?guó)時(shí)用了兩次hegemony,其含義涉及佩里·安德森在《原霸》中討論到的兩類區(qū)分的不同層面,一是強(qiáng)制的權(quán)力與說(shuō)服的權(quán)力,二是國(guó)內(nèi)層面的治理與國(guó)際關(guān)系的處理。《原霸》中譯本的翻譯很有意思,hegemony有霸權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)兩種譯法,整個(gè)書的翻譯用詞在第25頁(yè)發(fā)生了變化,在此之前一直是用“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,第25-28頁(yè)用“霸權(quán)/領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”,第29頁(yè)討論德國(guó)法學(xué)家海因里希·特里佩爾的《霸權(quán):論主要國(guó)家》之后,主要用“霸權(quán)”。從內(nèi)容來(lái)看,譯者的主要考慮估計(jì)是,在國(guó)際關(guān)系的層面用“霸權(quán)”,更切合中文已有的語(yǔ)境。從國(guó)際政治層面或國(guó)內(nèi)治理的角度,從強(qiáng)制或說(shuō)服的角度,這是兩組不同的視角。這兩組視角和維度有所交叉:無(wú)論國(guó)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)還是國(guó)際的霸權(quán),可能有強(qiáng)制,也可能有說(shuō)服;無(wú)論強(qiáng)制還是說(shuō)服,在國(guó)內(nèi)或國(guó)際層面都可能出現(xiàn)。

羅老師要求我結(jié)合康有為的論述來(lái)討論一下這些問題。康有為在談“霸”的時(shí)候有一個(gè)譜系,首先是描述帝王統(tǒng)治的譜系,其次是在處理國(guó)與國(guó)的關(guān)系的情境中描述國(guó)家的譜系。康有為在《春秋筆削大義微言考》里面有比較詳細(xì)的闡釋,按照道德評(píng)價(jià),對(duì)皇、帝、王、霸有一個(gè)由高到低的排列。佩里·安德森在書中分析了中國(guó)區(qū)分王與霸的傳統(tǒng)。康有為在《春秋筆削大義微言考》區(qū)分王與霸的時(shí)候,用的是佩里·安德森強(qiáng)調(diào)的思路,是從究竟采取強(qiáng)力還是采取說(shuō)服來(lái)治理和統(tǒng)治的角度來(lái)區(qū)分的,“民所往歸”是王,“以力服人”是霸。他說(shuō),像唐太宗、宋太祖只是以力服人,只能叫作唐太霸、宋太霸,像秦始皇、元太祖、明太祖,主要是依靠暴力,連霸都算不上,只能算“民賊”。在討論帝國(guó)的翻譯的時(shí)候,康有為認(rèn)為,“帝國(guó)”其實(shí)是道德評(píng)價(jià)很高的一種稱呼,更恰當(dāng)?shù)淖g法是“霸國(guó)”。中國(guó)傳統(tǒng)上也有“強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)兵,霸國(guó)戰(zhàn)智,王國(guó)戰(zhàn)義,帝國(guó)戰(zhàn)德,皇國(guó)戰(zhàn)無(wú)為”的說(shuō)法,霸、王、帝、皇在道德評(píng)價(jià)上是由低往高的升序。與康有為的這些闡釋有密切關(guān)聯(lián)的,是他對(duì)“文明之國(guó)”的分析,他從物質(zhì)層面和道德層面界定文明,認(rèn)為西方國(guó)家稱自己是文明國(guó),其實(shí)西方國(guó)家只是從物質(zhì)層面上來(lái)說(shuō)是文明的,但從道德層面來(lái)說(shuō)是很野蠻的;中國(guó)被西方排除在文明國(guó)家之外,其實(shí)中國(guó)只不過是在物質(zhì)層面上暫時(shí)落后,在道德層面上中國(guó)要高于西方。康有為的這一套論述在“五四”新文化運(yùn)動(dòng)時(shí)期的東西方文化論戰(zhàn)中,是很有影響力的一套論述模式。從這個(gè)角度來(lái)看hegemony,也可以說(shuō),在今天的中文語(yǔ)境里,用領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的時(shí)候,強(qiáng)調(diào)說(shuō)服的意味會(huì)更強(qiáng)一些。

康有為《春秋筆削大義微言考》,廣西師范大學(xué)出版社,2016

接下來(lái)我想結(jié)合陳老師今天講的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,以及我對(duì)康有為的研究,談一下體會(huì)。陳老師強(qiáng)調(diào)了領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題的兩個(gè)層面,我覺得很有意思,也非常有啟發(fā)。一個(gè)層面是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的構(gòu)成問題,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)不僅是文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán),而且包括政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)等方面,它是一個(gè)復(fù)雜體系。另一個(gè)層面是如何去獲得領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,例如,陳老師對(duì)葛蘭西的批判性分析,討論了這個(gè)問題。從陳老師這些問題意識(shí)的展開來(lái)看,背后有很強(qiáng)的對(duì)中國(guó)革命的理解的背景,雖然陳老師沒有明確強(qiáng)調(diào),但可以非常清晰地感受到這一討論的基本背景,當(dāng)然也包括蘇聯(lián)革命的問題。

結(jié)合康有為的思想和政治實(shí)踐來(lái)討論,可以從另外的角度呈現(xiàn)這些問題的重要性。康有為在十九世紀(jì)末、二十世紀(jì)初的政與教方面的實(shí)踐,以及他在辛亥革命之后通過建立孔教會(huì)來(lái)推動(dòng)定孔教為國(guó)教的行動(dòng),這個(gè)過程中的核心問題其實(shí)就是領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題。從康有為的政治實(shí)踐來(lái)看,爭(zhēng)取思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與爭(zhēng)取政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)之間存在非常密切的關(guān)系,康有為的失敗經(jīng)驗(yàn)需要從這個(gè)角度來(lái)分析。按照康有為自己的論述框架,他認(rèn)為政教分離是近代世界的基本狀況。他所講的“政教分離”有自己的一套專門解釋,跟現(xiàn)在經(jīng)常講的政教分離體制的含義有區(qū)別。例如,美國(guó)有“政教分離”原則,實(shí)際上基督教與美國(guó)政治的關(guān)系又非常密切,“政教分離”原則強(qiáng)調(diào)的是宗教不能干預(yù)政治的應(yīng)然狀況。康有為基于推動(dòng)定孔教為國(guó)教的需要,對(duì)“政教分離”做了重新解釋,把它變成一種對(duì)實(shí)然狀況的敘述,即現(xiàn)實(shí)政治“爭(zhēng)勢(shì)利”、講詐偽,與信仰宗教、尊崇道德,相互矛盾背離,但兩種又可以“兩不相礙而兩不相失”。近代以來(lái),不管是像西歐那樣的天主教教皇有著統(tǒng)治歐洲的權(quán)威的架構(gòu),還是中國(guó)以前那種以王權(quán)政治駕馭宗教或者教化的模式,都崩潰了。在這種政教分離的格局之下,康有為對(duì)他的政治斗爭(zhēng)的路徑、爭(zhēng)奪領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的方式的設(shè)想有一個(gè)變化的過程。在辛亥革命之前,他希望把重點(diǎn)放在政黨政治上面,希望通過政黨政治的路徑去奪取政權(quán);但是在辛亥革命之后,他認(rèn)為他們改良派的政黨已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于共和革命派的政黨,轉(zhuǎn)而把重點(diǎn)放在孔教之上,通過孔教會(huì)來(lái)推動(dòng)定孔教為國(guó)教的議程,他希望把孔教會(huì)變成一個(gè)跨政黨的宗教。他期待,不管是哪個(gè)黨的黨員,只要尊重孔子,就會(huì)支持孔教,只要支持孔教,就會(huì)支持孔教會(huì),一旦確定孔教為國(guó)教就有了一個(gè)發(fā)揮政治影響力的平臺(tái)。(參見拙文《共和與國(guó)教》,刊于《開放時(shí)代》2018年第6期)

康有為爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的構(gòu)想有兩個(gè)主要要點(diǎn)。一個(gè)是推動(dòng)定孔教為國(guó)教。古代中國(guó)有一條重要的政治傳統(tǒng),王權(quán)要保持對(duì)于教化或宗教的控制力,中國(guó)歷史上沒有教權(quán)的建制性設(shè)置。教權(quán)成為政治性建構(gòu),開始于太平天國(guó)運(yùn)動(dòng),是一種近代現(xiàn)象。像袁世凱這樣的有豐富政治歷練的人物,容易明白中國(guó)這一政治傳統(tǒng)的基本邏輯,知道在國(guó)家政權(quán)之外設(shè)立教權(quán),容易形成政權(quán)與教權(quán)這兩種力量的對(duì)峙,這也是一種容易導(dǎo)致國(guó)家分裂的政治結(jié)構(gòu)。康有為的立孔教設(shè)想在戊戌變法時(shí)期就遭到多數(shù)革新派士大夫的反對(duì),在民國(guó)初年也遇到了袁世凱統(tǒng)治集團(tuán)的抵制。康有為在發(fā)現(xiàn)“政教分離”的現(xiàn)實(shí)趨勢(shì)的情況下,試圖通過確立國(guó)教方面掌握教統(tǒng),來(lái)獲得他的政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán),只是一廂情愿的構(gòu)想,缺乏實(shí)現(xiàn)的基本條件。第二個(gè)要點(diǎn),康有為的政治途徑與人民有什么樣的關(guān)系呢?在遠(yuǎn)東第一個(gè)共和國(guó)業(yè)已建立的情境之下,他要利用中國(guó)普通社會(huì)對(duì)孔子的尊崇來(lái)動(dòng)員群眾,擴(kuò)大孔教的影響力。

辛亥革命之后,康有為爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的基本路徑構(gòu)想,是先獲取思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán),然后進(jìn)一步獲取政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。對(duì)于這個(gè)最后失敗了的構(gòu)想,可以在兩個(gè)方面做進(jìn)一步討論。

其一,可以比較一下孔子周游列國(guó)與康有為周游列國(guó),這涉及國(guó)際關(guān)系的問題。在戊戌變法之后康有為周游列國(guó)十六年,與孔子周游列國(guó)有一個(gè)非常大的區(qū)別。我們看孔子周游列國(guó)是在還有周天子的環(huán)境下去推行自己的政治理想。但是,我們看康有為周游列國(guó),是看不到這一點(diǎn)的。雖然康有為立孔教的關(guān)鍵是將孔子解釋為能夠“范圍萬(wàn)世”、覆蓋全球的“大地教主”,這種“大同立教”的構(gòu)想是主要把孔教視為普世性的宗教,但是,我們?cè)谒苡瘟袊?guó)的敘述里面,基本上看不到他對(duì)歐美人說(shuō),你來(lái)遵從我們的孔子,很少看到他這樣說(shuō)。他有韓國(guó)弟子,但目前還沒有看到他有與歐美弟子的交往記載。在同時(shí)代,第一個(gè)非常明顯地主張以中國(guó)精神救治歐美之病的,是辜鴻銘。辜鴻銘在一戰(zhàn)發(fā)生之后,當(dāng)時(shí)新文化運(yùn)動(dòng)已經(jīng)開始,在北京對(duì)一些英國(guó)外交官等西方人士發(fā)表演講,主張要用儒學(xué)來(lái)拯救陷入危機(jī)和戰(zhàn)爭(zhēng)中間的歐洲,這也是“五四”新文化運(yùn)動(dòng)時(shí)期著名的東西方文化論戰(zhàn)的一個(gè)重要觸發(fā)點(diǎn)。康有為的看法是前面說(shuō)到的文明的物質(zhì)與道德二分的論述,這一論述是“五四”新文化運(yùn)動(dòng)時(shí)期“科玄之爭(zhēng)”的濫觴。

康有為周游列國(guó)與孔子周游列國(guó),反映了近代國(guó)際格局的新特點(diǎn)。汪暉老師在他的《現(xiàn)代中國(guó)思想的興起》四卷本中曾指出,丁韙良以及當(dāng)時(shí)中國(guó)知識(shí)分子用春秋戰(zhàn)國(guó)來(lái)比附近代國(guó)際關(guān)系的時(shí)候,其實(shí)是有問題的。這個(gè)問題主要不是對(duì)于近代以來(lái)國(guó)際秩序的理解,而是用近代國(guó)際秩序的模式來(lái)理解春秋戰(zhàn)國(guó)的國(guó)家間關(guān)系,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)誤解,其中的關(guān)鍵是忽視了春秋時(shí)期還有一個(gè)周天子的存在。我們從孔子周游列國(guó)和康有為周游列國(guó)的區(qū)別,可以明顯地看出來(lái)這個(gè)特點(diǎn),孔子周游列國(guó),之所以會(huì)成為推行自己政治主張的旅程,是因?yàn)樵诖呵锪袊?guó)有關(guān)于三代以及統(tǒng)一國(guó)家的共識(shí),但是在康有為周游列國(guó)時(shí),他所經(jīng)歷的環(huán)境,完全沒有這種類型的共識(shí)。康有為在這個(gè)問題上非常有現(xiàn)實(shí)感,他沒有像后來(lái)辜鴻銘聲言的那樣去做這個(gè)工作。

汪暉 《現(xiàn)代中國(guó)思想的興起》, 生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2014

其二,康有為以“政教分離”的現(xiàn)實(shí)分析為前提所構(gòu)想的政治路徑,試圖通過爭(zhēng)奪思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)進(jìn)而獲得政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán),這種“曲線救國(guó)”的模式有一個(gè)顯著的特點(diǎn),也是一個(gè)很大的問題,他以政黨為立足點(diǎn)的政治運(yùn)動(dòng)與以孔教會(huì)為立足點(diǎn)的定孔教為國(guó)教的努力,爭(zhēng)取教權(quán)的工作與政治政黨爭(zhēng)取政權(quán)的工作是割裂開來(lái)的。康有為辛亥革命之前強(qiáng)調(diào)政黨政治的時(shí)候,忽視陳煥章等弟子在孔教方面發(fā)力的努力,辛亥革命之后重視跨政黨的孔教會(huì),在政黨政治方面則基本放棄。這種割裂的局面使得他爭(zhēng)取國(guó)教教權(quán),需要嚴(yán)重地依賴袁世凱、一般軍閥以及其他政黨的力量,這是康有為想做國(guó)教教主帶有很強(qiáng)投機(jī)性的根源所在。這種文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的割裂,是康有為失敗的關(guān)鍵原因。

康有為在爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)過程中有一個(gè)非常自覺的放棄,他闡釋孔子的大同思想,只是用來(lái)論證孔子思想在近代仍然可以籠罩全球,能夠成為共和國(guó)的精神指南,強(qiáng)調(diào)孔子早就講過民主共和平等自由等現(xiàn)代價(jià)值。要用這個(gè)方式來(lái)尊奉孔教,把孔子作為他主要的Logo,來(lái)進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員。然后他在具體的政治進(jìn)程中把“大同”懸置起來(lái),把“大同”排除在現(xiàn)實(shí)政治議程之外;他在流亡之后重新解釋“三世說(shuō)”并不斷強(qiáng)調(diào),主要是這一意圖。

康有為的案例呈現(xiàn)了近現(xiàn)代中國(guó)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的歷史進(jìn)程中的政教關(guān)系問題。剛才陳老師在領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的構(gòu)成問題上做了比較多的討論,這個(gè)問題對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)建構(gòu)問題而言,是非常關(guān)鍵的。從康有為“大同立教”的案例來(lái)看,把政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)割裂開來(lái),是康有為獲得國(guó)教權(quán)力的努力連議會(huì)政治的考驗(yàn)都無(wú)法承受的關(guān)鍵原因。

《康有為全集》,中國(guó)人民大學(xué)出版社,2007

中共創(chuàng)立者們?cè)?ldquo;五四”新文化運(yùn)動(dòng)時(shí)期,尤其是在第一次大革命失敗之后,一個(gè)非常重要的突破在于,拋棄了康有為式的在政治領(lǐng)導(dǎo)權(quán)與思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)(也即政與教)之間的割裂視野,拋棄了康有為式的強(qiáng)調(diào)大同同時(shí)在現(xiàn)實(shí)實(shí)踐中擱置大同的割裂視野,創(chuàng)造了一種新的教與政的互動(dòng)關(guān)系,開始了思想理論與政治過程之間不斷往復(fù)互動(dòng)的進(jìn)程。陳越老師在講座最后討論了葛蘭西最有力量部分的問題。葛蘭西在《現(xiàn)代君主》討論到法統(tǒng)問題時(shí)指出,“核心組織在‘法律上’的連續(xù)性(法統(tǒng))不應(yīng)該是拜占庭-拿破侖式的(即有所謂永恒的法典為依據(jù)),而應(yīng)該是羅馬—盎格魯-撒克遜式的,也就是說(shuō),這種法統(tǒng)的基本特征就在于它的方法是現(xiàn)實(shí)主義的,并且始終同處在不斷的運(yùn)動(dòng)變化中的實(shí)際生活保持密切的聯(lián)系。”他接著批判了官僚化。這個(gè)對(duì)今天思考當(dāng)代問題也非常重要,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題也將不單單是一個(gè)思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題,思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)需要在“不斷的運(yùn)動(dòng)變化中的實(shí)際生活”中實(shí)現(xiàn),也即需要不斷分析和解決實(shí)際進(jìn)程中的各種問題和挑戰(zhàn),在理論與實(shí)踐的互動(dòng)過程中達(dá)到。這是一個(gè)非常關(guān)鍵的問題,思想領(lǐng)導(dǎo)權(quán)一定要跟不斷運(yùn)動(dòng)過程中的實(shí)際生活保持密切的關(guān)系,這才是它真正的要害。我覺得陳老師在講座中關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的兩個(gè)問題,及對(duì)于葛蘭西思想中最有力量部分的追問和思考,是很重要的。

羅崗

張翔老師通過對(duì)王霸問題的梳理,把“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”和中國(guó)的歷史和現(xiàn)實(shí)結(jié)合在一起,特別通過對(duì)康有為的討論,把以往被忽略的政黨政治與宗教政治的關(guān)系納入到問題意識(shí)中,值得我們深思。

現(xiàn)在時(shí)間也比較晚了,會(huì)議進(jìn)行三個(gè)小時(shí)大家已經(jīng)挺累了,我和陳老師溝通了一下,前面的幾位回應(yīng)人有些問題需要他回答,還有一些問題涉及對(duì)陳老師演講的不同理解,所以,有請(qǐng)陳越老師再做一個(gè)簡(jiǎn)單的回應(yīng),考慮到時(shí)間問題,就不開放提問了,實(shí)在很抱歉!下面有請(qǐng)陳老師進(jìn)行回應(yīng)。

陳越

我的今天的討論是非常簡(jiǎn)略的,事先感到肯定要超過原來(lái)我給自己設(shè)定的時(shí)間,所以我盡量地把很多線條簡(jiǎn)潔化了。簡(jiǎn)潔化必然會(huì)忽略很多復(fù)雜的聯(lián)系和應(yīng)該考慮進(jìn)來(lái)的內(nèi)容。剛才每一位老師的發(fā)言我都認(rèn)真聽了,確實(shí)給我補(bǔ)充了很多重要的信息,有很多知識(shí)是我欠缺的,比如說(shuō)妮妮討論的國(guó)際政治方面的知識(shí),張翔老師討論的王霸之辨的問題等等。

由于時(shí)間關(guān)系,我在這里重點(diǎn)回應(yīng)一下剛才章永樂老師和倪偉老師提出的兩個(gè)問題吧,也算不上回應(yīng),只能說(shuō)是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的對(duì)話。

章永樂老師提醒我要重視The Antinomies of Antonio Gramsci(《安東尼奧· 葛蘭西的二律背反》)這本書。Antinomies在這里用的是復(fù)數(shù)。這本書我看了,而且最早看這本書是很簡(jiǎn)略地讀了它的法文版。這里面有一個(gè)淵源,就是這篇文章是1976年在《新左派評(píng)論》上的第100期上發(fā)表的,1977年的時(shí)候阿爾都塞到英國(guó)見到了安德森,兩個(gè)人專門討論了這篇文章,因?yàn)榘柖既惨o意大利的一個(gè)雜志寫關(guān)于葛蘭西的文章。第二年,1978年的時(shí)候,安德森的這篇文章作為一個(gè)小冊(cè)子在法國(guó)出版了,而且出版社就是阿爾都塞的專用馬斯佩羅出版社,收在“馬斯佩羅小叢書”里面,這套書和“理論叢書”一樣,基本上體現(xiàn)的是阿爾都塞學(xué)派的興趣和觀點(diǎn)。這本書在法文版的出版,應(yīng)該有阿爾都塞推動(dòng)的作用。阿爾都塞其實(shí)很重視安德森對(duì)于葛蘭西矛盾的梳理,他對(duì)于葛蘭西的矛盾,比如說(shuō)剛才提到的在《局限中的馬克思》最后一章“葛蘭西的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”當(dāng)中對(duì)葛蘭西用語(yǔ)矛盾的各種清理,就很受安德森的影響。但我要強(qiáng)調(diào)的是,安德森對(duì)葛蘭西的一個(gè)總的判斷,就是他作為“西方馬克思主義奠基人”,以及背后所包含一系列的推論,尤其是悲觀主義的判斷,這一點(diǎn)沒有改變。包括他使用的二律背反這個(gè)詞,這也是一個(gè)很明顯的暗示,就是他把葛蘭西理論當(dāng)中的二元對(duì)立和矛盾——他第一章就寫陣地戰(zhàn)和運(yùn)動(dòng)戰(zhàn),然后是東方和西方、統(tǒng)治和領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和專政、國(guó)家和市民社會(huì)等等這些——看作是一種理念層面上的對(duì)立,這樣他也就不會(huì)像阿爾都塞那樣在對(duì)葛蘭西的發(fā)展中去尋求解決的途徑,因?yàn)樗麑?duì)這樣的結(jié)果是比較悲觀的。沒有引用這本書的主要原因,就是我想通過盡量地簡(jiǎn)化線條,通過他對(duì)“西方馬克思主義”,對(duì)葛蘭西作為西馬“奠基人”的定義來(lái)討論他和葛蘭西的問題。但是安德森作為一個(gè)博學(xué)的批評(píng)家,一個(gè)半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)始終伴隨西方左翼理論發(fā)展的當(dāng)事人,他對(duì)葛蘭西許多具體的分析是值得注意的,包括他在《西方馬克思主義探討》這本書當(dāng)中的分析,都是仍然是值得重視的。

第二點(diǎn),關(guān)于倪偉老師提出的威廉斯文化概念復(fù)雜性的問題,這一點(diǎn)也的確是我沒有時(shí)間來(lái)討論的問題。的確,威廉斯基于他的文化唯物主義,并不是單純地按照一個(gè)觀念上層建筑的定位來(lái)理解文化問題的。相反,可以說(shuō)威廉斯是一個(gè)比較典型的西方馬克思主義者,而他們總是試圖打破基礎(chǔ)和上層建筑的區(qū)分,打破馬克思主義傳統(tǒng)的“地形學(xué)”,把各個(gè)層面重新“接合”起來(lái)。但是無(wú)論如何,我剛才所說(shuō)的他們總是有意無(wú)意地用領(lǐng)導(dǎo)權(quán)去掩蓋暴力的基礎(chǔ),用各種各樣的政治—文化壓迫、壓制,包括在精神分析意義上來(lái)講的壓抑,來(lái)掩蓋經(jīng)濟(jì)剝削這樣的基礎(chǔ)。在他們的分析過程當(dāng)中,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的環(huán)節(jié)吞沒暴力的環(huán)節(jié)這樣一個(gè)傾向是存在的,特別是不管他們的理論初衷是怎么樣的,在他們的理論后果當(dāng)中是存在的,比如說(shuō)在文化研究后來(lái)的發(fā)展當(dāng)中,在文化研究本身游戲化的過程當(dāng)中是比較明顯的。

但簡(jiǎn)潔化的討論肯定會(huì)使結(jié)論簡(jiǎn)單化,我再次感謝各位朋友對(duì)這個(gè)討論的豐富和充實(shí),促使我接下來(lái)進(jìn)一步思考和完善,謝謝大家!

羅崗

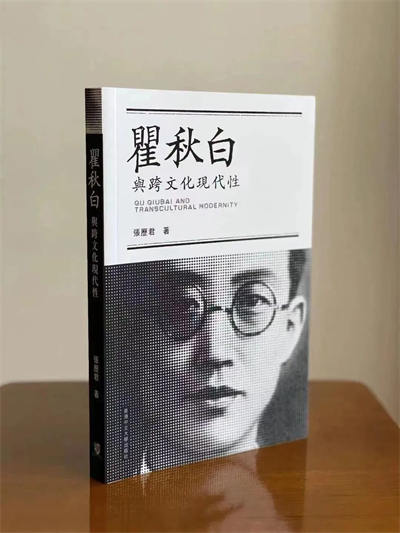

謝謝陳越老師。本來(lái)今天想邀請(qǐng)張歷君老師來(lái)參與我們的討論,因?yàn)樵?ldquo;領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”的演變線索中,還有一條從列寧到瞿秋白再到毛澤東的紅線,值得注意的是,并不像有些學(xué)者認(rèn)為得那樣,是葛蘭西影響了瞿秋白,實(shí)際情況應(yīng)該是瞿秋白和葛蘭西都從列寧那里獲得了靈感,各自形成了關(guān)于“領(lǐng)袖權(quán)”——這是瞿秋白H—Word的翻譯——“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)/霸權(quán)”問題的思想。張歷君老師在《現(xiàn)代君主與有機(jī)知識(shí)分子:論瞿秋白、葛蘭西和“領(lǐng)袖權(quán)”理論的形成》一文中系統(tǒng)處理了這個(gè)問題,很多朋友應(yīng)該讀過這篇長(zhǎng)文。不巧的是,歷君在臺(tái)灣訪問,今天正好有事不能來(lái)參與。但好在他的專書《瞿秋白與跨文化現(xiàn)代性》已經(jīng)由香港中文大學(xué)出版社出版了,而且我聽說(shuō)國(guó)內(nèi)也有出版社準(zhǔn)備引進(jìn)這本書,所以,假如能進(jìn)一步把中國(guó)現(xiàn)代革命的經(jīng)驗(yàn)加入進(jìn)去,不難發(fā)現(xiàn)圍繞H-Word可以展開更深入的討論,希望我們下次還有機(jī)會(huì)回到這個(gè)問題上來(lái)。

張歷君 《瞿秋白與跨文化現(xiàn)代性》,香港中文大學(xué)出版社,2020年

再次感謝陳越老師的精彩發(fā)言,感謝章永樂老師、倪偉老師、張翔老師、潘妮妮老師和田延老師的精彩回應(yīng),也感謝一直堅(jiān)持到現(xiàn)在參與這次講壇的老師和同學(xué)們。

下一次的講壇,我們計(jì)劃討論人文學(xué)術(shù)如何超越冷戰(zhàn)結(jié)構(gòu)的問題,到時(shí)候也會(huì)發(fā)海報(bào),大家如果有興趣可以繼續(xù)參與。今天就到這兒,再一次感謝大家,再見!

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)