1851年12月,短命的法蘭西第二共和國垮臺,這是現代政治史上最迅速、最徹底的反轉之一。誕生于 1848 年二月革命的法蘭西第二共和國似乎承諾要為整個歐洲帶來一個進步和民主的新時代。但事實證明,這是一個虛假的黎明。在不到四年的時間里,地球上最民主的共和國變成了它的反面:拿破侖三世赤裸裸的獨裁統治。(按:本文是威爾瑞德出版社再版馬克思《霧月十八日》的導讀, 原文發表于2023年8月11日。譯者:躍石)

《路易·波拿巴的霧月十八日》最初是馬克思在這些事件發生后立即撰寫的一系列文章。它不僅是馬克思主義理論的經典之作,也是有史以來最偉大的政治分析作品之一。

馬克思用七章簡明扼要的篇幅,從塑造了了這一時期的事件、人物和政黨的漩渦中揭示了革命和反革命的本質。不僅如此,馬克思在這部驚人的著作中還論述了一系列理論問題,這些問題的影響遠遠超出了十九世紀。

個人在歷史上的作用、波拿巴主義和資產階級國家的性質、農民階級的性質及其與工人階級的關系,甚至社會民主主義的性質,所有這些問題都得到了非常清晰的闡述,即便到這部著作寫作于工人階級斗爭的相對早期階段。

如今,馬克思這部偉大著作新版的出版正值一個比十九世紀中葉更加動蕩不安的時期。現在比以往任何時候都更有必要牢牢把握《霧月十八日》中總結出的經驗教訓。因此,希望以下導言將有助于讀者熟悉馬克思分析的關鍵領域,并將其結論與現代世界聯系起來。

歷史唯物主義

1848年的革命為馬克思提供了第一次機會,將他與親密合作者弗里德里希·恩格斯共同發展和完善的唯物主義歷史觀應用于活生生的事件。

波拿巴在1851年發動的政變是一次決定性的失敗(對革命而言),這給革命工人運動帶來了新的理論和政治挑戰。首要的也可能是最根本的挑戰與波拿巴能夠輕而易舉地掌權并恢復帝國有關。

許多人尋求“偉人”歷史理論的庇護,將共和國的覆滅解釋為波拿巴自身不可阻擋的意志的產物。與此相反,其他人則試圖剝奪波拿巴的勝利,聲稱共和國從一開始就注定要失敗,波拿巴的崛起是法國社會根深蒂固的結果。

具有諷刺意味的是,這種觀點也未必與對“偉大”人物的崇拜相抵觸。波拿巴本人實際上也贊同這種觀點,他認為帝國的復辟是“天意”注定的,而他自己的命運就是實現帝國的復辟。至少從表面上看,事件似乎證實了他的假設。

這兩種解釋都是一樣的,因為它們最終都無法解釋任何問題。如果事件是由某些歷史上的“自由人”決定的,他們能無視一切預測和限制,或者如果事件實際上只是預定命運的展開,那又有什么區別呢?這兩種解釋都無法讓我們從事件中吸取教訓,從而干預和改變歷史。

然而,這些本質上的宿命論觀點為那些在1848-51年處于共和運動和工人運動領導地位的人提供了理論上的掩護。他們解釋說,如果他們什么也沒預見到,那就是因為什么也不可能預見到;如果他們什么也沒做,那是因為什么也不可能做。馬克思的回答包含在以下名句中:

“人們自己創造自己的歷史,但是他們并不是隨心所欲地創造,并不是在他們自己選定的環境下創造,而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造。”

馬克思主義歷史觀的基礎是唯物主義原則,即人類可以科學地理解這些情況。因此,有必要對這些情況進行探究,以便將個人的思想和行動置于適當的背景之下。只有這樣,我們才能把握事件的真正邏輯,并指導我們自己創造歷史的嘗試。馬克思在《霧月十八日》中正是做到了這一點。

階級斗爭

1848年2月,在法國革命前夕,馬克思和恩格斯向全世界宣布:“迄今存在的一切社會的歷史都是階級斗爭的歷史。”馬克思在《霧月十八日》中剖析的首要社會狀況就是1848年法國社會中存在的各個階級,以及這些階級的利益和斗爭如何影響政治事件。

1848 年革命時法國社會的主導階級毫無疑問是資產階級,即以工業、土地和高級金融機器為形式的資本占有者。

法國大革命摧毀了舊的專制主義國家,在全國范圍內消滅了封建土地所有制的最后殘余。在這一過程中,大革命鞏固了“自由”資產階級的財產,使其不受封建領地或特權的束縛,成為國家的基礎,無論國家形式上是共和國(1792-1804 年)、帝國(1804-1815 年)、復辟的波旁王朝即“正統”王朝(1815-1830 年),還是奧爾良王朝即“七月”王朝(1830-1848 年)。

法國大革命摧毀了舊的專制主義國家。/

資本主義生產的發展不僅加強了城鎮中仍然相對薄弱的工業資產階級,而且使大地主階級具有了“徹底的資產階級”性質。即使是舊貴族,即拿破侖戰敗后從流放地歸來的舊政體的 “第一階層”,也淪為資產階級的一個小派別。那些沒有轉入資本主義農業的土地所有者則以地租的形式榨取了全國工人和農民生產的部分剩余價值。

這種“土地貴族”與“金融貴族”有著密切的聯系,后者以犧牲所有階級的利益為代價使自己富裕起來。這個馬克思所說的“銀行貴族”通過壓榨農民的抵押貸款、在巴黎證券交易所(或稱“交易會”)上猖獗的投機活動以及不斷膨脹的國債利息,將其觸角伸向了經濟的各個層面。

值得注意的是,1848 年絕大多數法國資產階級都贊成按照英國模式實行君主立憲制,而不是任何形式的共和國。在這樣的政體下,資產階級的統治與共和制一樣穩固,但一個未經選舉產生的、受數百年傳統尊崇的、看似“高高在上”的國家元首的存在,不僅掩蓋了國家真正的階級性質,而且當群眾開始騷動時,還能有效地分散他們的注意力。

在二月革命期間,“尊貴”的自由黨反對派竭力避免君主制的垮臺,他們想方設法讓國王退位,讓他九歲的孫子繼承王位。這為我們提供了一個具有啟發性的例子,說明僅僅通過君主更迭就可以維持國家以及資產階級統治的完整。同樣,如果君主進行干預,破壞甚至推翻一個對統治階級來說不可信的民選政府,那么這種行為的責任顯然應由王室承擔,而不是由它所代表的階級承擔。

然而,君主制資產階級內部的一個主要矛盾點是由哪個王朝統治法國。馬克思發現,“正統派”和“奧爾良派”這兩個相互競爭的保王黨派的這種“堂吉訶德式”斗爭的基礎在于這兩個派別不同的物質條件和利益。

雖然工業資產階級、土地資產階級和金融資產階級都是同一階級的組成部分,他們都依靠被剝削群眾生產的剩余價值為生,但這當然并不意味著他們擁有相同的利益。在復辟的波旁王朝時期,選舉權僅限于法國最富有的 5 萬名地主。國家最高層由貴族和天主教會的高級代表占據。

查理十世(Charles X)統治時期(1824-1830 年),那些在大革命中失去土地的貴族家庭得到了豐厚的補償,但即使這樣也不能滿足議會中的 “極端派”們,他們要求完全歸還他們的土地并恢復神權。這樣的前景不僅讓廣大人民無法忍受,甚至讓大部分法國資產階級也無法忍受,他們在 19 世紀 20 年代組成了針對國王的自由黨反對派。

最終,對抗不可避免地在1830年7月爆發了,君主制在法國不是第一次也不是最后一次成為失敗者。但七月“光榮三日”所產生的并不是一個民主共和國,而僅僅是王朝的更迭,其性質類似于英國 1688 年所謂的“光榮革命”。

正如馬克思在《霧月十八日》中所解釋的:

“正統王朝不過是地主世襲權力的政治表現,而七月王朝則不過是資產階級暴發戶篡奪權力的政治表現。所以,這兩個集團彼此分離決不是由于什么所謂的原則,而是由于各自的物質生存條件……”

在這種情況下出生的人也繼承了在其階級發展過程中形成的傳統和思想包袱。這些思想本身就構成了這些人創造歷史的重要環境。

同樣,19 世紀英國自由黨和保守黨之間的激烈斗爭,從根本上說是英國統治階級中工業派和地主派利益沖突的政治表現。盡管兩黨在議會中唇槍舌戰,但它們之間的根本分歧最終歸結為如何分享從全世界工人和農民那里掠奪的戰利品。

雖然資產階級的各個個體和派別之間可能會不斷進行斗爭,但這并不妨礙他們在受到社會其他階級的威脅時,作為一個階級采取幾乎一致的行動。這就是“秩序黨”的基礎,“秩序黨”是第二共和國時期兩個保皇派的邪惡聯盟的名稱。

從他們宣稱的目標和原則來看,這樣的融合應該是不可能的,然而當面對工人階級的反抗時,他們作為一個階級的共同利益壓倒了所有其他考慮因素。這給今天具有階級意識的工人上了一課: 無論兩個資產階級政黨(如美國的共和黨和民主黨)之間表面上的敵意有多么尖銳,當他們的統治面臨嚴重挑戰時,他們都會結成堅實的統一戰線來反對工人階級。

工人階級

1848 年,法國資產階級面對的是一個年輕的、人數相對較少的工人階級,或稱無產階級。在 1789-93 年大革命期間,法國幾乎不存在這個除了出賣按日或按周工作的能力之外沒有其他謀生手段的雇傭工人階級。只是隨著大革命帶來的資本主義工業的發展,現代工人階級才開始形成。

在國家巨額貸款的資助下,鐵路建設在 19 世紀 40 年代蓬勃發展。鐵路建設增加了對煤炭和冶金工業的需求。這必然導致對工人的需求不斷增長,工人開始向大城市集中。1851年,在約3600萬總人口中,有1,331,260人被歸類為“大工業”工人。

這個年輕的法國工人階級所面臨的工作和生活條件十分惡劣,堪比恩格斯在《英國工人階級狀況》中所描述的那般恐怖。工人們通常每天工作14甚至18個小時,賺取的收入僅夠糊口。

住房的缺乏意味著工人及其家人被擠在狹小的房間里,被迫生活在可以想象到的最骯臟的環境中。強加給工人階級的過度擁擠和骯臟的生活條件助長了疾病的傳播,例如霍亂,1831-1832年間它僅在巴黎就奪去了18,400人的生命。

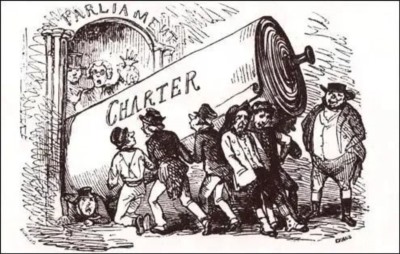

與英國憲章運動非常相似,工人站在爭取普選權斗爭的最前線。

正是在這段苦難和不安全的時期,法國工人階級建立了第一個組織,并形成了明確的工人階級意識。在 1834 年聲勢浩大的里昂起義中,絲織工人向一個特定的階級——“工人”——發出了口號,這可能是法國歷史上的第一次。這標志著法國以往的激進主義傳統(如雅各賓派)發生了質的變化,雅各賓派傾向于向一般“人民”提出口號。

隨著工人階級在七月王朝下不斷壯大,工人們開始組建友好協會、工會、合作社,甚至革命秘密協會。此外,還成立了教育協會來討論政治和經濟理論。這場運動為各種社會主義和共產主義理論的影響力上升提供了沃土,這些理論將對 1848 年的革命產生重大影響。無怪乎馬克思和恩格斯在1848年宣稱:“一個幽靈,共產主義的幽靈,在歐洲游蕩。”

如同英國憲章運動非常相似,工人們站在爭取普選權斗爭的最前線,盡管在法國,這采取了更為明確的共和主義形式。但同樣,就像憲章派和此后世界各地的工人運動一樣,他們也將這一民主訴求方案與自己的社會訴求相結合。

十小時工作制、“工作權”——即所有人都有權獲得報酬合理、體面的工作——以及“勞動組織”(實際上是對經濟進行規劃以消除貧困),這些都是工人們在君主制衰落時提出的要求。對于工人階級來說,政治民主始終是實現社會解放的手段,而非目的本身。這一事實將對1848年革命及其后的革命產生極其重要的影響。

工人們很快意識到,如果沒有某種政治組織,就不可能實現任何計劃,這就催生了鼓舞人心的“俱樂部運動”,該運動在1848年3月至6月期間蓬勃發展。3月1日,已知在巴黎開會的俱樂部約有 5 個;3月15日,有 59 個。到 4 月中旬,共有203個俱樂部,其中149個聯合組成了一個聯盟。

俱樂部的名稱和靈感來源于1789-93年的法國大革命,但其階級內容卻截然不同。與最初的俱樂部不同,它們由數以萬計的工人組成,定期聚會,有時每晚聚會,就革命任務展開辯論。馬克思將俱樂部描述為“革命無產階級的中心”,甚至是“反對資產階級國家的工人國家的形成”。

令人遺憾的是,俱樂部的崛起是短暫的。4月大選后,政府開始果斷打擊俱樂部,6月23 日,俱樂部被激起暴動,至少有5萬名武裝叛亂分子參加了暴動,數千人被殺害。在許多方面,這都是1871年5月21日至28日臭名昭著的“血腥一周”的前兆,那時巴黎公社被凡爾賽軍隊鎮壓。

小資產階級

工人階級可能是1848年革命運動的先鋒,但它絕不是法國社會中唯一有志于推翻七月王朝的階級,也遠非共和運動的大多數。

事實上,1848 年法國城市人口的絕大多數屬于馬克思所說的“小資產階級”:擁有自己的生產資料但為自己工作的小業主。擁有自己的作坊的工匠、店主以及記者、律師、醫生和其他專業人員的下層等級構成了這一階級的主體。

在法國大革命最激進的階段,即 1793 年雅各賓專政時期,正是革命的小資產階級領導了大革命。在巴黎“無套褲漢”的壓力下,1793 年發表的《人權和公民權利宣言》(The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)補充了 1789 年原始宣言中的形式、法律和政治平等,并提出了更多的社會要求,如失業者的生活費和全民世俗教育,這在當時是極為進步的。

然而,即使是對于小資產階級中最激進的階層及其共和傳統,重要之處在于,與工人運動不同,小資產階級的代表從未挑戰過私產制。畢竟,小資產階級本身就是財產所有者。例如,代表第二共和國時期小資產階級共和主義的“山岳派”優先考慮的是最大限度的政治民主和法律平等,以打擊大財團的特權和腐敗,并為最貧窮者提供幫助。

正如馬克思所解釋的那樣,小資產階級政治代表所采取的立場最終反映了其階級立場。有趣的是,馬克思將小資產階級描述為一個“過渡階級”,因為它構成了資本家和工人階級之間的中間層,其成員不斷上升到資本家的行列,或在與大企業的競爭中毀于一旦而“逐漸沉淪為無產階級”。

由于在階級斗爭中處于中間地位,用馬克思的話說,大資產階級和無產階級相互排斥的利益“同時相互削弱”,表現為對全體“人民”的普遍呼吁,以及旨在消除資本主義最惡劣的過激行為、同時保持其經濟關系不變的要求。

曾經自稱“民主社會主義者”的美國政客伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)要求將大銀行拆分成仍由資本家控制的小銀行,就是這種思想的一個典型例子。同樣,西班牙的巴勃羅·伊格萊西亞斯(Pablo Iglesias)和“我們能”黨(Podemos)火熱的“民粹主義”言論往往不是針對資本家階級或任何一個階級,而是針對“種姓”(la casta)——它坐在權力機構的頂端,欺騙全體人民,大概也包括一些資本家。

階級斗爭在理論上的鈍化也導致了斗爭在實踐中的鈍化。1848年6月,“山岳黨”成員無一支持工人起義,但一年后,當他們踉踉蹌蹌地發動自己的起義時,卻沒有武器,沒有準備,除了模糊的“捍衛憲法”的號召之外,也不清楚他們要求人們為之奮斗的是什么。

1849 年的“起義”不可避免地遭到了失敗,而這次失敗進一步削弱了工人和小資產階級民主派的力量,同時也加強了波拿巴的地位。

根據 1848-51 年法國和德國的經驗,馬克思和恩格斯都得出結論認為,小資產階級是最沒有能力完成最基本的民主革命任務的階級,更不用說領導反對資本的斗爭了。馬克思在《霧月十八日》中對小資產階級“民主派”的批評可能最為尖銳,他寫道:

“沒有一個黨派像民主黨這樣夸大自己的力量,也沒有一個黨派像民主黨這樣輕率地錯誤估計局勢……因此,他們沒有必要在臨近斗爭時考察各個不同階級的利益和立場……他們只要發出一個信號,人民就會用它的無窮無盡的力量沖向壓迫者。”

在現代階級斗爭中,這種自欺欺人的例子比比皆是,希臘的自詡為“反復無常的馬克思主義者”的亞尼斯·瓦魯法基斯(Yanis Varoufakis)就是這種自欺欺人的典型代表。瓦魯法基斯是在反對歐盟和本國統治階級強加給民眾的殘酷緊縮政策的叛亂情緒中被提拔到財政部的,他提交了一份“溫和的債務減免建議”,但立即遭到了國際貨幣基金組織(IMF)、歐洲央行(ECB)和歐盟委員會(European Commission)“三駕馬車”的拒絕。當這一建議遭到斷然拒絕時,瓦魯法基斯支支吾吾,最終辭職。

從這次經歷中,他得出結論,歐盟需要的是“更多的民主”。現在,他領導著規模很小的“2025 年歐洲民主運動”。現在還有三年的時間,他能否實現自己的目標似乎很成問題。不過,瓦魯法基斯本人對此并不擔心。正如馬克思在《霧月十八日》中寫道的:

“不管怎樣,民主黨人逃出最可恥的失敗時總是潔白無暇的,正像他們陷入這種失敗時是純潔無辜的一樣;他們擺脫失敗時信心更加堅定了,他們以為他們一定會勝利……”

值得指出的是,馬克思認為個人有可能采取某個階級的立場,而不必在其直接物質條件下屬于該階級。正如他所解釋的:

“使他們成為小資產者代表人物的是下面這樣一種情況:他們的思想不能越出小資產者的生活所越不出的界限,因此他們在理論上得出的任務和解決辦法,也就是小資產者的物質利益和社會地位在實際生活上引導他們得出的任務和解決辦法。”

理論上,一個百萬富翁實業家和一個工會工人一樣,都可以采取小資產階級的立場。因此,即使是資產階級出身的個人,只要他們根據工人階級的物質利益和社會地位來表達和斗爭,也可以采取無產階級的政治立場。馬克思和恩格斯本人就是這種現象的著名例證。

個人的思想和行動顯然不會自動和機械地由其階級背景所決定,無論是其工作和生活條件,還是其家庭的歷史背景。我們見過多少政客一邊大談自己是“工人階級”,一邊卻投票支持削減工資和社會服務?

然而,社會各階級的組織和傳統已經并將繼續從他們的物質條件中發展壯大。顯然,這些組織和傳統作為他們社會存在的重要先決條件,確實會與個人對抗。在大眾范圍內,這對數百萬人的思想和行動產生了強大的影響。

農民

馬克思從農民生存的物質條件出發,追溯農民支持波拿巴的原因。

除了城鎮中的小資產階級,另一個小業主階層是農民,他們在1848年占法國人口的絕對多數。這個階層也將為波拿巴提供重要的支持基礎。馬克思評論說,波拿巴關于帝國復辟的“固定觀念”之所以能夠實現,是因為它與農民階級的“固定觀念”不謀而合。

1851年12月20日,當波拿巴試圖通過全民公決使其政變結果合法化時,結果當然是注定的。整個國家實際上都處于戒嚴狀態,所有反對黨都被清算,且為了保險起見,政府通知所有國家官員,他們能否繼續工作取決于他們的熱情支持。

然而,事實是有數百萬張真正的選票投給了波拿巴。其中大部分無疑來自農民。可以說,如果稱穿軍裝的農民在1851年12月2日至4日用刺刀結束了共和國,那么各省的農民則在12月20日用選票建立了帝國。

馬克思在《霧月十八日》的一個重要段落中,從農民的物質生存條件追溯農民支持波拿巴的原因。在馬克思看來,小農的孤立和固有的保守生活方式使其既是一個階級,又不是一個階級。農民的物質生活條件大致相同,但他們彼此之間的關系往往僅限于當地村莊——例如,不存在任何有意義的全國性農民組織或政黨。

在這種“原子”化的條件下,馬克思得出結論認為,農民階級自身無法發揮獨立的階級地位。它不能以自己的權利直接進行統治。因此,馬克思得出結論說,“所以,歸根到底,小農的政治影響表現為行政權自己支配社會。”

但是,如果因此就認為農民階級作為一個整體只會形成反動的堅固堡壘,那就大錯特錯了。如果是這樣的話,大多數農民國家的社會革命,包括 1917 年的俄國革命,都會被排除在外。事實上,農村對波拿巴政變的抵抗比城鎮更為激烈。根據歷史學家羅杰·普賴斯(Roger Price)的記錄,“至少有 775 個公社的多達 7 萬人實際拿起武器,超過 2.7 萬人參與了暴力行為”。馬克思本人解釋說,波拿巴代表的是“保守的農民,而不是革命的農民”。

正如資產階級共和國在 1851 年 12 月 2 日解除了被要求保衛它的工人的武裝一樣,它對社會主義在農村的傳播發動了一場持久戰。它把農民變成了波拿巴主義者。與此同時,小資產階級和工人階級都沒有提供擺脫危機的另一條出路。

正如托洛茨基在 20 世紀 30 年代解釋的那樣,小資產階級和農民可以在無產階級中找到領袖,但是:

“為了把小資產階級爭取過來,無產階級必須贏得小資產階級的信任。為此,無產階級首先要對自己的力量有自信。

必須有一個明確的行動綱領,必須做好用一切可能的手段奪取政權的準備。無產階級在自己的革命黨的鍛煉下,做好了進行關鍵的、無情的斗爭的準備,然后對農民和城市小資產階級說:“我們準備奪取政權。這是我們的綱領。我們打算跟你們商量一下,看看這個綱領有什么地方需要修改。我們只對大資本及其走狗使用暴力,但對于辛勤勞動的你們,我們希望能以一個具體的綱領為基礎,同你們結盟。”農民會聽懂這種話的。但首先得讓他們相信無產階級有力量奪取政權。”

可悲的是,法國農民只是在 1848 年 6 月工人階級最先進、最堅定的部分被鎮壓之后才開始行動。在接下來的幾年里,當一部分農民確實朝著革命的方向前進時,他們向激進的共和黨人和“紅色”的社會主義者(即社會民主黨)尋求領導,但社會民主黨領導人一次又一次地浪費了這個機會。

當農村的斗爭達到白熱化,多個地區戒嚴的時候,社會民主黨領袖卻始終將工人的斗爭控制在安全、合法的渠道內,敦促他們的追隨者通過投票箱廢黜波拿巴。結果,最具革命性的農民被孤立了,農民的怒火沿著反動路線被引向了波拿巴。

如今,在歐洲,農民及其在政治中的作用問題已因社會的城市化和農業的工業化而在很大程度上得到解決。然而,在許多國家,農民仍然是影響局勢的一個重要因素,其中最主要的是世界第二人口大國印度。

2020年爆發的鼓舞人心的印度農民運動為農民的革命潛力提供了一個鮮明的現代范例。一方面是由于債務,另一方面是由于世界市場,數百萬小農奮起反抗印度人民黨政府為“自由化”農業而頒布的一系列法律。2021 年 1 月 26 日,即印度的共和國日,這場運動甚至達到了暴動的規模,數以萬計的農民游行到德里市中心,將警察趕走,占領了著名的紅堡。

印度農民的經歷表明,農民中的一個重要階層遠非社會主義斗爭的永久障礙,他們可以徹底向左,甚至向革命方向傾倒,成為工人階級天然而強大的盟友。印度顯然存在這種聯盟的潛力,2020 年11月26日印度歷史性的大罷工證明了這一點,在農民開始向德里進軍的同時,2.5 億工人也停止了工作。但這種潛力尚未得到充分發揮 。

馬克思在《霧月十八日》中的分析也包含了對印度和世界工人的警告。我們不能沾沾自喜地認為,就算不能在工人階級的基礎上找到解決危機的辦法,印度的大部分農民也不會激烈地右傾。正如1848-51年的法國一樣,這一歷史性任務的責任最終將落在工人階級及其組織的領導層身上。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號