魯迅的短篇小說《高老夫子》寫于1925年5月,發(fā)表于同年《語絲》雜志第26期。小說寫的是一位女子高等學(xué)校新聘的歷史教員——高老夫子——第一次登臺(tái)講學(xué),即在女學(xué)生的“凝視”中落荒而逃的故事。這篇作品在魯迅的小說中一直不受重視,被簡(jiǎn)單地視為一篇《儒林外史》式的諷刺小說,其主旨通常被理解為對(duì)假道學(xué)或偽新黨的批判。關(guān)于它的小說技巧,歷來的評(píng)價(jià)頗不穩(wěn)定。早期評(píng)論家任叔認(rèn)為,《高老夫子》對(duì)人物心理的表現(xiàn),已“超過了阿Q時(shí)代”1,李長(zhǎng)之則指出,與《孔乙己》《阿Q正傳》相比,《高老夫子》是藝術(shù)上不完整的“失敗之作”2;而就諷刺藝術(shù)而言,許欽文和林非也提出了截然相反的看法,前者認(rèn)為《高老夫子》比《肥皂》的人物刻畫更加“活形活現(xiàn)”3,后者則認(rèn)為它不如《肥皂》深切,較為模糊、單薄4。魯迅給研究者留下如此紛紜乃至針鋒相對(duì)的意見的作品是不多見的,這也意味著我們可能并未真正理解《高老夫子》的詩學(xué)機(jī)制。

在魯迅以都市知識(shí)分子為主角的小說序列中,《高老夫子》處在《端午節(jié)》和《肥皂》的延長(zhǎng)線上。與《孔乙己》《阿Q正傳》這類鄉(xiāng)村題材作品相比,由《端午節(jié)》所開啟的都市知識(shí)分子小說,是魯迅直接面對(duì)其當(dāng)下生活和文化情境的產(chǎn)物。然而,在諷刺小說和國(guó)民性批判的閱讀慣性中,這批作品很少得到充分語境化的闡釋,它們只是被籠統(tǒng)地理解為魯迅對(duì)知識(shí)分子劣根性的批判。近年來,藤井省三、彭明偉、陳建華、郜元寶等學(xué)者對(duì)《端午節(jié)》《肥皂》《弟兄》背后可能與魯迅創(chuàng)作動(dòng)機(jī)有關(guān)的“當(dāng)日之時(shí)事”(即陳寅恪所說的“今典”5),多有考證,并由此激發(fā)了頗富新見的闡釋,為我們提供了閱讀魯迅都市小說的新視野6。

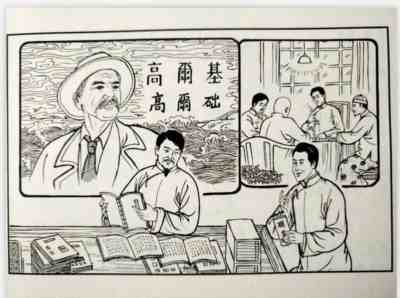

錢曄 《高老夫子》連環(huán)畫封面

與《端午節(jié)》《肥皂》相比,《高老夫子》在塑造主人公的方式上發(fā)生了微妙變化:高老夫子在“高干亭”和“高爾礎(chǔ)”兩個(gè)角色之間游移不定,其中,“高爾礎(chǔ)”的自我意識(shí)得到了強(qiáng)調(diào)和凸顯,而“高干亭”的形象則隱藏在黃三、老缽、萬瑤圃等人的面目下,小說的敘事詩學(xué)呈現(xiàn)出復(fù)雜的中西雜糅的樣態(tài)。薩特論及福克納時(shí)表達(dá)過一個(gè)信念:“小說技巧總是讓讀者領(lǐng)悟小說家的哲學(xué)理念。”7本文試從解析《高老夫子》的形式詩學(xué)出發(fā),通過引入與它具有互文關(guān)系的世界文學(xué)資源以及1925年前后魯迅所面對(duì)的“當(dāng)日之時(shí)事”,在一個(gè)擴(kuò)大了的文學(xué)和社會(huì)語境中,對(duì)其主旨和理念進(jìn)行重新解讀。筆者試圖闡明,《高老夫子》在寫實(shí)小說的面紗下,蘊(yùn)含著對(duì)現(xiàn)代中國(guó)文化情境的寓言式書寫:小說塑造的在“高干亭”和“高爾礎(chǔ)”之間游移而分裂的主人公,可以讀作魯迅對(duì)晚清以降的“新文化”及其未完成性的文學(xué)寓言。

從“照鏡子”談起

《高老夫子》開頭,有一個(gè)主人公照鏡子的細(xì)節(jié)。即將走上講臺(tái)的高老夫子,在鏡中仔細(xì)察看左邊眉棱上“尖劈形的瘢痕”,在回憶了一番瘢痕形成的兒時(shí)經(jīng)歷并怨憤父母的照料不周之后,即擔(dān)心“萬一給女學(xué)生發(fā)見,大概是免不了要看不起的”8。這個(gè)照鏡的動(dòng)作,看似和小說情節(jié)關(guān)系不大,但主人公由鏡中所見的“瘢痕”而引起的不安,卻構(gòu)成了籠罩全篇的基調(diào)。這面鏡子也成為小說中的一個(gè)重要道具。它隨后還出現(xiàn)了兩次:一次是小說中間,高老夫子的老友黃三來訪時(shí),“向桌面上一瞥,立刻在一面鏡子和一堆亂書之間,發(fā)見了一個(gè)翻開著的大紅紙的帖子”9;另一次是臨近末尾,主人公從講堂上落敗回家,將聘書和教科書都塞進(jìn)了抽屜,“桌上只剩下一面鏡子,眼界清凈得多了”10。

姜彩燕指出,高老夫子出場(chǎng)時(shí)照鏡子的場(chǎng)景與芥川龍之介的小說《鼻子》有神似之處11。《鼻子》是芥川對(duì)日本禪智和尚長(zhǎng)鼻子故事的改編。內(nèi)道場(chǎng)供奉禪智因長(zhǎng)了一個(gè)駭人的長(zhǎng)鼻子而傷盡自尊,他費(fèi)盡心思將鼻子縮短之后,卻并沒有將自尊心挽救回來,反而更加不安。魯迅1921年翻譯了這篇小說。《鼻子》開場(chǎng)不久,也有主人公對(duì)著鏡子察看自己的“長(zhǎng)鼻子”,并希望在意念中將其變短的情景。對(duì)比魯迅的譯文12與《高老夫子》的開頭,兩者在細(xì)節(jié)上確有幾分神似;而就籠罩全篇的主人公的“不安”而言,兩篇作品的基調(diào)也頗為相近。可以想見,魯迅在創(chuàng)作《高老夫子》時(shí),應(yīng)該是想到了這篇他曾翻譯過的芥川小說。

芥川龍之介與魯迅相似,也是一位俄國(guó)文學(xué)的熱心讀者。《鼻子》在情節(jié)構(gòu)造上與果戈理的同名小說《鼻子》頗有淵源:在果戈理的小說中,鼻子離開了八等文官科瓦廖夫臉上本來的位置,穿著軍銜更高的制服滿城亂竄。在這兩篇小說中,“鼻子”都是主人公另一個(gè)自我的象征13。不過,與果戈理小說不同的是,芥川小說還著重描寫了禪智內(nèi)供因“長(zhǎng)鼻子”而感到他人目光無處不在,這種對(duì)外界神經(jīng)質(zhì)般的察言觀色,也是《高老夫子》主人公的重要特點(diǎn)——“高爾礎(chǔ)”登臺(tái)講學(xué)之際,耳邊即縈繞著一種來歷不明的“嘻嘻”的竊笑聲(這一描寫在小說里出現(xiàn)了六次之多)。這種主人公對(duì)他人目光和話語的高度敏感,顯然又與陀思妥耶夫斯基小說有著親緣關(guān)系。

果戈理《鼻子》,魯迅譯;人民文學(xué)出版社1953年版

在陀氏的處女作《窮人》中,也有一段主人公照鏡子的著名場(chǎng)景。杰符什金因抄錯(cuò)公文被叫到上司辦公室,他在鏡中瞥見了自己的模樣。原本竭力要裝得不被人注意、仿佛在世上不存在似的主人公,突然被鏡中的自我形象驚醒,因而發(fā)生了一連串悲喜劇14。最早發(fā)現(xiàn)《窮人》的價(jià)值并令陀氏在文壇聲名鵲起的評(píng)論家別林斯基,曾引述小說這段情節(jié)并大加贊賞15。但巴赫金認(rèn)為,別林斯基并沒有真正領(lǐng)會(huì)這段描寫在藝術(shù)形式上的意義。在他看來,陀氏讓杰符什金從鏡中看到自我形象并出現(xiàn)痛苦驚慌的反應(yīng),不僅僅是如別林斯基所理解的從人道上豐富了“窮人”的形象,它恰恰是陀氏在主人公的塑造方式上,對(duì)其文學(xué)前輩果戈理的“革命”16。

《窮人》 韋叢蕪譯 未名社 1926年版

陀思妥耶夫斯基的早期創(chuàng)作有著明顯的果戈理源頭,如《窮人》對(duì)“小人物”和貧困官吏的描寫即深受《外套》影響,而繼《窮人》之后的《二重人格》(又譯作《同貌人》《魂靈》),則將果戈理《鼻子》中人格分裂的主題發(fā)展到了極致。盡管主題相似,但在藝術(shù)法則上,陀氏從一開始就有自己的主張。在《窮人》中,他借主人公之口,對(duì)果戈理的小說詩學(xué)提出質(zhì)疑:瓦蓮卡將《外套》一書借給了杰符什金,后者讀完感到十分惱怒,他在《外套》的主人公中認(rèn)出了自己,但對(duì)果戈理的寫法非常不以為然,在他看來,將窮人的外貌、衣著以及日常生活的細(xì)節(jié)在小說中一覽無余地暴露出來,某種程度上是對(duì)人物的侮辱。對(duì)此,巴赫金有一段精彩評(píng)論:

陀思妥耶夫斯基還在創(chuàng)作初期,即“果戈理時(shí)期”,描繪的就不是“貧困的官吏”,而是貧困官吏的自我意識(shí)(杰符什金、戈利亞德金,甚至普羅哈爾欽)。在果戈理視野中展示的構(gòu)成主人公確定的社會(huì)面貌和性格面貌的全部客觀特征,到了陀思妥耶夫斯基筆下便被納入了主人公本人的視野……甚至連果戈理所描繪的“貧困官吏”的外貌,陀思妥耶夫斯基也讓主人公在鏡子里看見而自我觀賞。17

在巴赫金看來,將自我意識(shí)作為塑造主人公的藝術(shù)上的主導(dǎo)因素,是陀思妥耶夫斯基在小說史上掀起的一場(chǎng)哥白尼式的革命:《窮人》中的杰符什金,已具備了陀氏小說的典型主人公——“地下室人”的雛形,他時(shí)刻在揣測(cè)別人怎么看他以及別人可能怎么看他。陀思妥耶夫斯基在《窮人》中采用了書信體的形式,而書信本身,如巴赫金所云,即一種“察言觀色的語言”18。小說中杰符什金的形象,是通過他在信中的自我觀察和自我陳述為讀者所知的,因而有效避免了果戈理小說中敘事者的“僭越”;而陀氏讓杰符什金從鏡中照見自己的形象,正是其小說詩學(xué)的微觀表達(dá)——這里的“鏡子”,既有現(xiàn)實(shí)功能,也是主人公在他人目光和話語中感知自我的一個(gè)道具、一種隱喻。在這個(gè)意義上,無論是芥川的《鼻子》,還是魯迅的《高老夫子》,主人公的“照鏡”以及由此引發(fā)的不安的自我意識(shí),皆可在陀思妥耶夫斯基這里找到源頭。

芥川是被公認(rèn)受到陀思妥耶夫斯基影響的日本作家,而魯迅與陀氏也有不淺的淵源19。關(guān)于陀氏,魯迅最早形諸文字的論述是1926年為韋叢蕪譯、未名社出版的《窮人》所寫的《小引》。據(jù)韋叢蕪回憶,他1924年下半年從英譯本譯出《窮人》并經(jīng)韋素園對(duì)照俄文修改后,1925年3月26日前后,由他的同鄉(xiāng)張目寒送給魯迅審閱20。張目寒是魯迅當(dāng)時(shí)在世界語專門學(xué)校的學(xué)生,也是魯迅與未名社成員之間最早的聯(lián)絡(luò)人。查魯迅日記,1925年4月21日記有“目寒來并交譯稿二篇”21;同年8月11日,又有購(gòu)買原白光譯《陀思妥耶夫斯基全集》第5卷的記錄。據(jù)胡從經(jīng)考證,此書便是魯迅據(jù)以校改《窮人》的日譯本22,此時(shí),魯迅已與韋素園、韋叢蕪、李霽野等青年譯者一起計(jì)劃成立未名社,《窮人》也在醞釀出版。值得注意的是,魯迅收到《窮人》譯稿的時(shí)間,就在寫作《高老夫子》前不久。這意味著,我們有足夠的理由從陀思妥耶夫斯基的角度,來審視《高老夫子》的小說形式及其新變。

《高老夫子》與陀思妥耶夫斯基詩學(xué)

從陀思妥耶夫斯基的角度來閱讀《高老夫子》,不難發(fā)現(xiàn),這篇小說的核心情節(jié),其實(shí)主要是發(fā)生在主人公自我意識(shí)中的事件:從一開始的“照鏡”和備課時(shí)的“怨憤”,到站上講臺(tái)之后的心理風(fēng)暴,都是發(fā)生在高老夫子內(nèi)心里的戲劇,與外在的現(xiàn)實(shí)并不相干。雖然小說在主人公登臺(tái)講學(xué)前插敘的黃三來訪的情節(jié),頗有《儒林外史》風(fēng)味,但涉及女校講學(xué)這一主干情節(jié)時(shí),高老夫子則變成一位十足的陀思妥耶夫斯基的主人公。在擺脫了黃三之后,高老夫子即跑到賢良女學(xué)校,在門房的引導(dǎo)下,走到教員“豫備室”,繼而又在教務(wù)長(zhǎng)萬瑤圃的引導(dǎo)下,經(jīng)過植物園走進(jìn)講堂。一路上,萬瑤圃滔滔不絕,高老夫子則沉浸在備課不充分的煩躁愁苦中。小說用了兩個(gè)“忽然”,來描寫他的動(dòng)作:

“哦哦!”爾礎(chǔ)忽然看見他舉手一指,這才從亂頭思想中驚覺,依著指頭看去,窗外一小片空地,地上有四五株樹,正對(duì)面是三間小平房。23

爾礎(chǔ)忽然跳了起來,他聽到鈴聲了。24

隨后,小說又用了兩個(gè)“忽而”,來標(biāo)識(shí)講課的開始與結(jié)束:

高老師忽而覺得很寂然,原來瑤翁已經(jīng)不見,只有自己站在講臺(tái)旁邊了。25

他自己覺得講義忽而中止了……一面點(diǎn)一點(diǎn)頭,跨下講臺(tái)去,也便出了教室的門。26

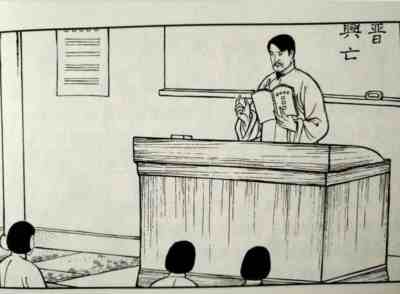

錢曄《高老夫子》連環(huán)畫

在這兩個(gè)“忽而”的中間,就是高老夫子面對(duì)“半屋子蓬蓬松松的頭發(fā)”“小巧的等邊三角形”27所起的心理驚駭。

反復(fù)出現(xiàn)的“忽然”“忽而”,形象地寫出了沉浸在自我意識(shí)中的高老夫子,對(duì)外在物理時(shí)空感到的錯(cuò)愕與茫然。這段敘述(也包括小說開頭兩段冗長(zhǎng)的內(nèi)心敘事),遵循的并非外在的物理時(shí)間,而是主人公的心理時(shí)間。高老夫子從教員“豫備室”走向講堂,小說的敘述與萬瑤圃滔滔不絕的說話一樣十分冗長(zhǎng),而從講堂走回教員“豫備室”的敘述,則十分迅疾;高老夫子的講課時(shí)間并不長(zhǎng),前后不過一小時(shí),但在心理上卻幾乎是無限長(zhǎng),因此也無法度量,只能用兩個(gè)“忽而”來加以標(biāo)識(shí)。這里的高老夫子如同夢(mèng)游癥患者,似乎永遠(yuǎn)也無法真實(shí)地感知周遭的世界,始終處于追趕、不安的狀態(tài)——時(shí)緩時(shí)疾的敘事節(jié)奏,與高老夫子惶惑不安的內(nèi)心,形成絕妙的共振。

陀思妥耶夫斯基小說中敘事的變形和流動(dòng)性,是不少研究者都注意到的特質(zhì)。梅列日科夫斯基指出,陀氏作品的敘事“有時(shí)候被許多細(xì)節(jié)拉長(zhǎng)、弄亂、堆積起來,有時(shí)候又過度壓縮、折褶”28。對(duì)于這種時(shí)而過分拉長(zhǎng)、時(shí)而過度壓縮的敘事方式,巴赫金將之歸納為一種適用于陀氏整個(gè)創(chuàng)作方法的“時(shí)空體”(chronotope),簡(jiǎn)言之,即小說的敘事并不遵循嚴(yán)格的敘述歷史的時(shí)間,而是往往超越這一時(shí)間,將情節(jié)集中到危機(jī)、轉(zhuǎn)折、災(zāi)禍的時(shí)刻;而空間也通常超越過去,集中在發(fā)生危機(jī)或轉(zhuǎn)折的邊緣(如大門、入口、樓梯、走廊等)和發(fā)生災(zāi)禍或鬧劇的廣場(chǎng)(通常用客廳、大廳、飯廳來代替)這兩點(diǎn)之上。這種“時(shí)空藝術(shù)觀”或“時(shí)空體”,巴赫金稱之為“非歐幾里得”式的,它超越了經(jīng)驗(yàn)的真實(shí)性和表面的理性邏輯,背后是一種狂歡化了的時(shí)間觀和世界感受29。在這個(gè)意義上,《高老夫子》對(duì)主人公在女校登臺(tái)講學(xué)的敘述,其敘事時(shí)空體——時(shí)而拉長(zhǎng)、時(shí)而壓縮的時(shí)間,集中于邊緣(從“豫備室”到講堂的路)和廣場(chǎng)(講堂)的空間,與陀氏小說的時(shí)空藝術(shù)有著奇妙的契合。

目前學(xué)界已有的關(guān)于《高老夫子》的討論,無論是著眼社會(huì)語境的分析,還是從個(gè)體心理學(xué)或精神分析角度進(jìn)行的解讀,都將高老夫子視為一個(gè)穩(wěn)固的作為客體的主人公形象,“高爾礎(chǔ)”和“高干亭”之間的行為差異,通常被理解為虛偽、造作和言行不一。這顯然是仍然在用閱讀《孔乙己》《阿Q正傳》的方式,或更確切地說,仍然在單方面地用《儒林外史》的詩學(xué),來理解這篇作品以及“高老夫子”的形象。我們并不否認(rèn)《高老夫子》與《儒林外史》之間的顯著關(guān)聯(lián),魯迅所稱道的吳敬梓“無一貶詞,而情偽畢露”30的諷刺藝術(shù),在《高老夫子》對(duì)黃三、萬瑤圃等人物的刻畫中有著精妙的復(fù)現(xiàn)。然而,僅僅在《儒林外史》的視野中來閱讀這篇作品,會(huì)將小說中大量關(guān)于高老夫子自我意識(shí)的描寫排除在外,或僅作為主人公緊張心理的一個(gè)注腳。這一閱讀方式,很難真正照亮小說的形式,因而也產(chǎn)生了對(duì)其人物形象和諷刺藝術(shù)的歧義紛紜的理解。

紀(jì)德在闡述陀思妥耶夫斯基小說藝術(shù)時(shí)指出,陀氏在描繪其小說近景中的大人物時(shí),往往“不去描繪他們,而是讓他們?cè)谡緯倪^程中自己來描述自己,而且,描畫出的肖像還在不斷變化,永遠(yuǎn)沒有完成”31。巴赫金論及陀氏小說的主人公形象時(shí),曾引入拉辛作品的主人公來做對(duì)比,得出了與紀(jì)德類似的看法:拉辛的主人公是如雕塑一般穩(wěn)固而堅(jiān)實(shí)的存在,陀氏的主人公則整個(gè)是自我意識(shí),他“沒有一時(shí)一刻與自己一致”32。置于陀氏詩學(xué)的視野中來觀察,不難發(fā)現(xiàn),《高老夫子》想要集中呈現(xiàn)的,并非一個(gè)穩(wěn)固的作為客體的主人公形象,而恰恰是主人公在自我認(rèn)知上的曖昧性和不穩(wěn)定性。

《高老夫子》中敘事者對(duì)主人公的指稱頗有意味:一開始是一個(gè)孤零零的第三人稱代詞——“他”;“爾礎(chǔ)高老夫子”的名字,首次出現(xiàn)在女學(xué)校的聘書上,而在老友黃三的口里,主人公則被稱作“老桿”,以至接下來敘事者不得不在這兩個(gè)稱謂之間做一番連接:“老桿——高老夫子——沉吟了,但是不開口。”33直到小說最后,主人公的本名“高干亭”,才通過老缽向牌友的介紹而為讀者所知。這種先尊稱人物頭銜字號(hào)、最后才揭示人物本名,或者借人物對(duì)話和正式文書才說出人物正名的方式,其實(shí)是《儒林外史》常見的技巧34。不過,在《儒林外史》中,參差互見的人物字號(hào)、官銜和本名,最終指向的是同一個(gè)客體對(duì)象,而在《高老夫子》這里,不同指稱方式的變幻,暗示的卻是主人公自我認(rèn)同的游移與分裂。

《高老夫子》的文本以主人公的講學(xué)和回家為界分為兩節(jié)。第一節(jié)是小說的主體,寫的是高老夫子如何以“高爾礎(chǔ)”的身份粉墨登場(chǎng);第二節(jié)類似尾聲,寫的是他向“高干亭”的回歸。對(duì)于這一登場(chǎng)與回歸,小說均有詳細(xì)描寫:

他一面說,一面恨恨地向《了凡綱鑒》看了一眼,拿起教科書,裝在新皮包里,又很小心地戴上新帽子,便和黃三出了門。他一出門,就放開腳步,像木匠牽著的鉆子似的,肩膀一扇一扇地直走,不多久,黃三便連他的影子也望不見了。35

他于是決絕地將《了凡綱鑒》搬開;鏡子推在一旁;聘書也合上了。……一切大概已經(jīng)打疊停當(dāng),桌上只剩下一面鏡子,眼界清凈得多了。然而還不舒適,仿佛欠缺了半個(gè)魂靈,但他當(dāng)即省悟,戴上紅結(jié)子的秋帽,徑向黃三的家里去了。36

“紅結(jié)子的秋帽”俗稱“瓜皮帽”,是清末民初市民常戴的一種便帽;至于高老夫子為登臺(tái)講學(xué)所準(zhǔn)備的“新帽子”,小說沒有具體描述,但可以想見應(yīng)是民國(guó)剪辮之后適用的新式禮帽。關(guān)于“帽子”的描寫,在小說中也并非無關(guān)緊要的細(xì)節(jié)。借用巴赫金的術(shù)語,主人公在“高干亭”與“高爾礎(chǔ)”之間的游移和切換,豈非一場(chǎng)生動(dòng)的“加冕”和“脫冕”的狂歡式鬧劇?

當(dāng)高老夫子戴上象征市民生活的“紅結(jié)子的秋帽”向黃三家走去后,小說中搖晃不定的敘事總算安穩(wěn)下來,空間也轉(zhuǎn)向了室內(nèi)——最后,高老夫子在黃三家點(diǎn)了洋燭的麻將室內(nèi),才最終找到了身心的“舒適”。

《高老夫子》在《語絲》初刊時(shí),前后兩節(jié)之間印有明顯的分節(jié)符37,這一分節(jié)符不僅區(qū)分了情節(jié)發(fā)展的兩個(gè)階段,也切分了兩種不同的敘事時(shí)空體:當(dāng)主人公以“高爾礎(chǔ)”的身份登場(chǎng)時(shí),他如同夢(mèng)游者一般,行進(jìn)在一個(gè)由過道與講堂構(gòu)成的充滿危機(jī)的空間中,其內(nèi)心世界與外部世界充滿了緊張的錯(cuò)位與摩擦,這一節(jié)的敘事時(shí)空體,接近陀思妥耶夫斯基小說的狂歡式或“非歐幾里得”式;而當(dāng)他以“高干亭”的身份匯入老友黃三、老缽的群體后,則立即恢復(fù)了行動(dòng)力與現(xiàn)實(shí)感,黃三家中點(diǎn)著“細(xì)瘦的洋燭”的麻將室,賦予了人物身心的雙重安寧與舒適——這是我們?cè)凇都t樓夢(mèng)》《儒林外史》等傳統(tǒng)小說中常見的時(shí)空體。

《高老夫子》,初刊《語絲》第26期

如此看來,魯迅交織著陀思妥耶夫斯基詩學(xué)與《儒林外史》筆法,在《高老夫子》中極為藝術(shù)地完成了對(duì)主人公的兩個(gè)“自我”,或者說二重人格——“高爾礎(chǔ)”和“高干亭”的形象塑造。在這個(gè)意義上,《高老夫子》的情節(jié)輪廓與主旨理念,其實(shí)與果戈理和芥川龍之介的同題小說《鼻子》(也包括陀思妥耶夫斯基的《二重人格》),形成了頗有意味的同構(gòu)關(guān)系:在果戈理和芥川的小說中,主人公的“鼻子”——不管是離開科瓦廖夫擅自行動(dòng)的鼻子,還是讓禪智內(nèi)供傷盡自尊的長(zhǎng)鼻子,在經(jīng)歷了一番游歷或改造之后,最終都得到了復(fù)原;而在《高老夫子》中,“高爾礎(chǔ)”則相當(dāng)于離開主人公獨(dú)自遠(yuǎn)行的“鼻子”,它最終也因?qū)π陆巧臉O度不適,而復(fù)原為“高干亭”。魯迅后來在1934年還重譯過果戈理的《鼻子》38,可見他對(duì)這一“同貌人”主題的持續(xù)興趣。那么,魯迅在《高老夫子》中精心塑造出這一在兩個(gè)“自我”之間游移而不安的主人公,究竟想要表達(dá)什么呢?小說的主旨顯然并非諷刺假道學(xué)、偽新黨那么簡(jiǎn)單。對(duì)此,我們還需將目光轉(zhuǎn)向小說之外。

陀思妥耶夫斯基《二重人格》新文藝出版社1958年版

女學(xué)生與新文化:作為“今典”的《一封怪信》

《高老夫子》的情節(jié)高潮是高老夫子與女學(xué)生的“看”與“被看”。試圖“鉆進(jìn)”女學(xué)堂里去“看”女學(xué)生的高老夫子,反而成為“被看”的對(duì)象:

他不禁向講臺(tái)下一看,情形和原先已經(jīng)很不同:半屋子都是眼睛,還有許多小巧的等邊三角形,三角形中都生著兩個(gè)鼻孔,這些連成一氣,宛然是流動(dòng)而深邃的海,閃爍地汪洋地正沖著他的眼光。但當(dāng)他瞥見時(shí),卻又驟然一閃,變了半屋子蓬蓬松松的頭發(fā)了。39

錢曄《高老夫子》連環(huán)畫

這段描寫是《高老夫子》中的名文,即便對(duì)小說整體評(píng)價(jià)不高的李長(zhǎng)之,也認(rèn)為寫得“確乎好”40。高老夫子朝向講臺(tái)下的“看”,其實(shí)并未真正看見,他與女學(xué)生的對(duì)視,僅僅存在于場(chǎng)景閃現(xiàn)的瞬間。最終,在不可見的女學(xué)生的“凝視”下,他被迫收回眼光,落荒而逃。實(shí)際上,這一從未真正出場(chǎng)的“女學(xué)生”,是《高老夫子》的一個(gè)關(guān)鍵詞。從一開始,在高老夫子“照鏡”之際,女學(xué)生便作為想象的他者出現(xiàn)了,“萬一給女學(xué)生發(fā)見,大概是免不了要看不起的”。可以說,正是以假想的女學(xué)生的眼光,高老夫子才特別“發(fā)見”了眉棱上的瘢痕,因此開始了對(duì)自我的喬裝改扮;而此刻,當(dāng)他的這一喬裝的自我想要向作為客體的女學(xué)生謀求欲望的滿足時(shí),卻遭遇了這一客體的無情反擊。

竹內(nèi)好指出,《高老夫子》只能看作魯迅“厭惡自己的產(chǎn)物”41。排除其中的酷評(píng)成分,這一觀察其實(shí)頗為敏銳。與《端午節(jié)》相似,《高老夫子》也有著魯迅當(dāng)下生活的投射。1923年7月,時(shí)任北京女子高等師范學(xué)校校長(zhǎng)的許壽裳聘請(qǐng)魯迅擔(dān)任國(guó)文系小說史科的兼任教員。1924年9月,女子高等師范學(xué)校改為女子師范大學(xué),魯迅的兼職不變。寫作《高老夫子》前后,魯迅每周都到女師大上課,作為女學(xué)生之一的許廣平即在班上聽課,并已與魯迅有書信往返。女學(xué)堂來了男教員,這對(duì)素來嚴(yán)于男女之大防的中國(guó)傳統(tǒng)倫理,提出了相當(dāng)程度的挑戰(zhàn)。《高老夫子》的情節(jié)高潮,可以說是對(duì)這一新舊更迭時(shí)代女子教育的生動(dòng)寫照。魯迅借此對(duì)包括他自己在內(nèi)的男性知識(shí)分子,如何處理新的制度與文化情境之下的師生倫理,提出了靈魂拷問。

《高老夫子》寫于1925年5月。這一時(shí)期,魯迅每月都會(huì)收到商務(wù)印書館寄送的《婦女雜志》。《婦女雜志》第10卷第10號(hào)是“男女理解”專號(hào),起源于不久前一樁鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“韓楊事件”。1924年5月7日,《晨報(bào)副刊》“來件”欄中發(fā)表了以韓權(quán)華的名義送登的《一封怪信》。韓權(quán)華是北京大學(xué)的一位女學(xué)生,《一封怪信》是指北大歷史系教員楊棟林(字適夷)寫給她的一封疑似求愛的兩千多字的“情書”。楊在信中首先述說自己聽到的關(guān)于他和韓之間“要好極了”、甚至已經(jīng)“訂婚”的“謠言”,然后他仔細(xì)研究并報(bào)告了“謠言”的由來,最后則是對(duì)韓的請(qǐng)求,以及他想出來的共同對(duì)付的方法。韓權(quán)華感到被冒犯,同時(shí)也為了申明自己的態(tài)度,故將此信在《晨報(bào)副刊》上公開發(fā)表,并在“按語”中寫道:“不意我國(guó)高等學(xué)府的教授對(duì)本校女生——素不認(rèn)識(shí)的女生竟至于如此。我以為此等事匪但與權(quán)華個(gè)人有關(guān),實(shí)足為我國(guó)共同教育(Co?education)之一大障礙。”42所謂“共同教育”即“男女共校”,這是“五四”前后頗受矚目的一樁新文化事件。韓權(quán)華能在北大求學(xué),正是拜這一新文化所賜。

最初入北京大學(xué)之女生,《少年世界》1卷期

《一封怪信》刊出后,立即引起巨大的輿論反響。一方面是大學(xué)生貼榜發(fā)文,對(duì)楊棟林的行為大肆討伐。楊棟林迫于壓力,兩天后即向北大辭職43,不久其他兼職院校也將他辭退。隨后,此事又在報(bào)刊中引發(fā)知識(shí)階層的激烈討論。與大眾輿論對(duì)楊棟林一邊倒的討伐不同,江紹原、周作人以及《民國(guó)日?qǐng)?bào)·婦女周報(bào)》《婦女雜志》的評(píng)論作者,對(duì)當(dāng)事人有著更多的理解與同情,并呼吁一種更為寬容和理性的道德尺度。江紹原和《婦女雜志》的評(píng)論者“起睡”都認(rèn)為,韓楊事件只是個(gè)人私事,不應(yīng)貿(mào)然付諸社會(huì)公斷44。《民國(guó)日?qǐng)?bào)·婦女周報(bào)》的社論則指出,如果不是抱著蔑視女性的態(tài)度、將女性看作“易損品”的話,則楊棟林的信最多只是對(duì)于韓女士個(gè)人的無禮,對(duì)她并不構(gòu)成損失,作者在文末呼吁中國(guó)青年男女迫切需要一種“心的革命”,以打破傳統(tǒng)的兩性觀念45。《婦女雜志》的“男女理解”專號(hào),正是以此事為契機(jī),以“我所希望于男子者”和“我所希望于女子者”為題,向雜志的女性和男性讀者征文,以期增進(jìn)兩性的相互理解。這期專號(hào)的“卷頭言”即題曰“男女之心的革命”。

值得注意的是,在上述報(bào)刊輿論中,“新文化”成為一個(gè)隨時(shí)被征用且意義多元曖昧的新名詞。費(fèi)覺天是當(dāng)時(shí)為楊棟林辯護(hù)最有力的一位,他搴出新文化的旗幟,為楊的行為尋找根據(jù)。在他看來,在“反對(duì)舊禮教、反對(duì)三綱五常”的“新文化運(yùn)動(dòng)旗幟”下,應(yīng)當(dāng)承認(rèn)先生可以同學(xué)生結(jié)婚(他舉出羅素與勃拉克的戀愛為例),也當(dāng)承認(rèn)男女婚姻個(gè)人自主,如果認(rèn)同這一新文化理念,那么楊棟林的信就是“很光明,很平常”的事情,韓女士的舉動(dòng)實(shí)屬處置失當(dāng)46。而幾乎同時(shí)發(fā)表意見的周作人,則將批判的矛頭指向了“貼黃榜,發(fā)檄文”的大學(xué)生,在他看來,“中國(guó)自五四以來,高唱群眾運(yùn)動(dòng)社會(huì)制裁,到了今日變本加厲,大家忘記了自己的責(zé)任,都來干涉別人的事情,還自以為是頭號(hào)的新文化,真是可憐憫者”47。周作人的文章針對(duì)的是大學(xué)生過激行為背后所蘊(yùn)含的群眾對(duì)個(gè)人自由的侵犯,但他取了一個(gè)聳人聽聞的標(biāo)題——“一封反對(duì)新文化的信”。

韓權(quán)華(1903-1985)

與周作人不同,魯迅并沒有就韓楊事件直接發(fā)表意見。但如果將《高老夫子》納入考察視野,不難發(fā)現(xiàn),這篇小說對(duì)《一封怪信》及其引發(fā)的報(bào)刊輿論,實(shí)有著不同程度的反饋與折射。高老夫子作為一個(gè)對(duì)外界高度敏感的主人公,與《一封怪信》的作者楊棟林之間,頗有神似之處。有意思的是,楊棟林的書信文體,與陀氏小說《窮人》中杰符什金寫給瓦蓮卡的信也非常相似,充滿了對(duì)他人話語以及對(duì)自己的愛慕對(duì)象的察言觀色。我們不妨略引一段:

那天聽了這話我也不知道是吉是兇,也不知道誰造的這謠言。但是無法探聽真相,只好忍耐著,卻是弄得我在講堂上心神不安了。狼狽之至,狼狽之至!48

楊棟林的“狼狽”,既源自他所說的謠言,更源自他對(duì)女學(xué)生韓權(quán)華的欲望。在這個(gè)意義上,《高老夫子》的情節(jié)高潮——主人公在女校講堂上對(duì)女學(xué)生的看與被看,不啻是對(duì)楊棟林的心理所進(jìn)行的一個(gè)絕妙的傳神寫照和精神分析。

將《一封怪信》作為《高老夫子》的“今典”來閱讀,可令我們對(duì)這篇小說產(chǎn)生全新的理解。“韓楊事件”本身并不特殊,晚清興女學(xué)以來,類似的事件便時(shí)有發(fā)生。夏曉虹曾探討過晚清的一起著名案例,即京師大學(xué)堂譯學(xué)館學(xué)生屈彊投書四川女學(xué)堂學(xué)生杜成淑以示傾慕,卻遭遇杜以公開信方式發(fā)表的嚴(yán)詞拒斥49。這類從晚清一直延續(xù)到“五四”的性別之爭(zhēng),在在顯示了新制度與舊道德之間的裂隙。1924年前后,距清末女學(xué)堂的開設(shè)已近二十年,“男女共校”也已在制度上確立。然而,傳統(tǒng)的兩性觀念似乎并沒有得到改觀,且女性仍然在用將私人信函公開發(fā)表的方式來維護(hù)自身的聲譽(yù)。這不禁令我們懷疑,剛剛過去的致力于破除舊禮教、重估一切價(jià)值的新文化運(yùn)動(dòng),是否真正形塑了健全且能與新的社會(huì)狀況相適應(yīng)的新倫理和新道德。

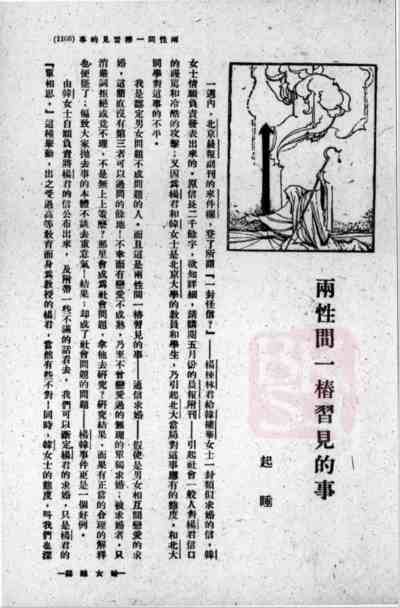

起睡:《兩性間一習(xí)見的事》,《婦女雜志》10卷七號(hào),1924年7月

《婦女雜志》“男女理解”專號(hào)刊出的應(yīng)征文章中,不少女性讀者即對(duì)“五四”新文化運(yùn)動(dòng)的成效提出了質(zhì)疑。章君俠指出,“知識(shí)界中有一般表面上似乎尊重女性……的男子,他們一面大唱特唱‘女子解放’‘自由戀愛’等新名詞以博時(shí)譽(yù),另一面卻在虐待妻女,以鞏父權(quán)、夫權(quán)”50。而在心珠女士看來,無論是四年前在《京報(bào)》上罵蘇梅女士的幾位先生,還是韓楊事件中在《東方時(shí)報(bào)》發(fā)表《廁所內(nèi)的婚姻問題》的青年學(xué)生,都是新文化運(yùn)動(dòng)的主力軍,但他們心中仍然“充滿了以女子為物的觀念”51。此外,還有不止一位女性讀者感慨,從前男子以女子為玩物,而現(xiàn)在則以女性為偶像,其實(shí)“都是不以人的眼光看女性”52。看來,現(xiàn)代中國(guó)的“男女之心的革命”,實(shí)任重而道遠(yuǎn)。

魯迅在《高老夫子》中所塑造的在女學(xué)生的“凝視”中敗下陣來的高老夫子,通常被視為假道學(xué)或反對(duì)新文化運(yùn)動(dòng)的復(fù)古派的代表。然而,置于《一封怪信》及其引發(fā)的上述輿論語境中,高老夫子的形象與其說是對(duì)新文化的反對(duì)者的諷刺,不如說是對(duì)新文化運(yùn)動(dòng)本身的反思:這位在“高干亭”和“高爾礎(chǔ)”之間搖擺不定、造作不安的主人公,正是對(duì)當(dāng)時(shí)被作為一個(gè)新名詞而隨意挪用,但卻意義曖昧、難以自處的“新文化”的絕妙隱喻。

新文化的“擬態(tài)”

1925年11月,收錄了魯迅“五四”前后報(bào)刊評(píng)論文章的雜感集《熱風(fēng)》在北新書局出版。魯迅在《〈熱風(fēng)〉題記》中對(duì)新文化運(yùn)動(dòng)的“名目”提出了質(zhì)疑:

《熱風(fēng)》初版本 北新書局發(fā)行

五四運(yùn)動(dòng)之后,我沒有寫什么文字,現(xiàn)在已經(jīng)說不清是不做,還是散失消滅的了。但那時(shí)革新運(yùn)動(dòng),表面上卻頗有些成功,于是主張革新的也就蓬蓬勃勃,而且有許多還就是在先譏笑,嘲罵《新青年》的人們,但他們卻是另起了一個(gè)冠冕堂皇的名目:新文化運(yùn)動(dòng)。53

袁一丹注意到魯迅這番言論與我們通常對(duì)新文化運(yùn)動(dòng)的評(píng)價(jià)之間的差異,并詳盡探討了其背后“另起”的“新文化運(yùn)動(dòng)”的狀況54。在筆者看來,魯迅此論,不僅只是為新文化運(yùn)動(dòng)辨“名”,更源于他對(duì)新文化運(yùn)動(dòng)之“實(shí)”的觀感。換言之,新文化運(yùn)動(dòng)時(shí)期引入的新觀念、新話語乃至新制度,與它們?cè)谥袊?guó)的現(xiàn)實(shí)實(shí)踐之間的分離、分裂或者說變形,恰恰是魯迅在包括《高老夫子》在內(nèi)的《彷徨》中的諸多小說(如《幸福的家庭》《傷逝》《離婚》)中,所探討的核心議題55。

在《〈熱風(fēng)〉題記》中,魯迅兩次用到了“擬態(tài)”一詞:一是文章開頭寫西長(zhǎng)安街一帶衣履破碎的窮苦孩子叫賣報(bào)紙,“三四年前,在他們身上偶而還剩有制服模樣的殘余;再早,就更體面,簡(jiǎn)直是童子軍的擬態(tài)”;一是文章臨近結(jié)尾,“自《新青年》出版以來,一切應(yīng)之而嘲罵改革,后來又贊成改革,后來又嘲罵改革者,現(xiàn)在擬態(tài)的制服早已破碎,顯出自身的本相來了”56。“擬態(tài)”(mimicry)是一個(gè)生物學(xué)術(shù)語,指的是一種生物模擬另外一種生物或模擬環(huán)境中的其他物體以保護(hù)自己或攻擊敵人的現(xiàn)象。在拉康看來,生物的擬態(tài)并非單純?yōu)榱诉m應(yīng)環(huán)境,而是依據(jù)他者的存在形構(gòu)自身的存在,即因?yàn)橄胂笞约簩⒈豢炊7滦缘馗淖冏约旱囊曈X形態(tài)57。在《高老夫子》中,主人公正是以想象的女學(xué)生、新學(xué)堂為潛在他者,從而多方面地展開了對(duì)自我的改造和形構(gòu):他為自己配備了新知識(shí)(《論中華國(guó)民皆有整理國(guó)史之義務(wù)》)和新形象(新帽子、新皮包、新名片),其中,最具戲劇色彩的情節(jié),則是追慕俄國(guó)文豪高爾基而改字“爾礎(chǔ)”。

這正是一種典型的“擬態(tài)”行為。在這個(gè)意義上,我們可以將《高老夫子》與《〈熱風(fēng)〉題記》進(jìn)行互文閱讀:如同高老夫子對(duì)“高爾礎(chǔ)”的角色扮演,當(dāng)時(shí)冠以“新文化”名目的諸多革新運(yùn)動(dòng),在魯迅看來,亦不過是一種對(duì)想象的(西方)新思想、新文明或新制度的“擬態(tài)”。

高老夫子之外,魯迅還花了不少筆墨寫了黃三和萬瑤圃這兩個(gè)人物。在小說中,黃三是“高干亭”的舊友,但在高老夫子接受了女校的聘書后,這位“一禮拜以前還一同打牌,看戲,喝酒,跟女人”的老友,就變得“有些下等相了”58,成了主人公急于擺脫的對(duì)象;而當(dāng)高老夫子敗退回家,將憤怒指向女學(xué)堂之際,他的內(nèi)心獨(dú)白——“女學(xué)堂真不知道要鬧到什么樣子,自己又何苦去和她們?yōu)槲槟兀糠覆簧系?rdquo;59,恰與此前黃三來訪時(shí)說過的話一模一樣,聽起來就像是黃三的幽靈附體。很顯然,黃三(包括另一位牌友老缽)正是主人公那“欠缺了”的“半個(gè)魂靈”。除了“高干亭”的舊友,小說還濃墨重彩地寫了“高爾礎(chǔ)”的新同事——教務(wù)長(zhǎng)萬瑤圃。致力于新學(xué)問的高老夫子,對(duì)萬瑤圃與女仙酬唱的那套舊文學(xué)毫無興趣,在走向女校講堂的路上,他與這位喋喋不休的教務(wù)長(zhǎng)一直貌合神離。但小說有一個(gè)意味深長(zhǎng)的細(xì)節(jié):萬瑤圃與女仙贈(zèng)答的《仙壇酬唱集》,與高老夫子叩響新學(xué)問的敲門磚《論中華國(guó)民皆有整理國(guó)史之義務(wù)》,其實(shí)是刊登在同一張報(bào)紙——《大中日?qǐng)?bào)》——上的。這意味著,萬瑤圃也不過是主人公化裝為“高爾礎(chǔ)”后的另一個(gè)“復(fù)影”。

錢曄連環(huán)畫《高老夫子》

周作人指出,魯迅在小說中將黃三、老缽與萬瑤圃這兩群人分開來寫,但中間也加些呼應(yīng),如見面時(shí),都是“連連拱手,膝關(guān)節(jié)和腿關(guān)節(jié)接連彎了五六彎,仿佛想要蹲下去似的”,在他看來,“這重復(fù)不是偶然的,它表示出他們同樣的作風(fēng),是一伙兒的人物”60。周作人的觀察頗為敏銳,但他隨后將這一描寫溯源至紹興鄉(xiāng)間“浮滑少年”的作風(fēng),則未免誤導(dǎo)了闡釋方向。如同上文所分析的“鏡子”和“帽子”一樣,這一拱手屈膝禮,在小說中也并非無關(guān)緊要的細(xì)節(jié):相似的禮儀,將高老夫子兩個(gè)看似不相干的“魂靈”與“復(fù)影”聯(lián)系起來。兩者的相似,除了拱手屈膝禮,還有對(duì)待女性的態(tài)度:無論是黃三的將女學(xué)生視為“貨色”,還是萬瑤圃的將女詩人捧為“仙子”,背后均是以女子為“物”的陳腐觀念,正如上文所引《婦女雜志》征文中多位女性讀者所感慨的,他們都沒有將女性當(dāng)作平等的“人”來看待。如此看來,黃三和萬瑤圃的形象,實(shí)代表了高老夫子潛意識(shí)中受到壓抑的愿望,用魯迅不久前譯介的廚川白村的文學(xué)理論來表述,他們乃是主人公的“苦悶的象征”61。在小說中,盡管高老夫子拼命拒絕與黃三、萬瑤圃混為一談,但最終仍是他的這些潛意識(shí)的“魂靈”“復(fù)影”占了上風(fēng),借用《〈熱風(fēng)〉題記》的說法,“擬態(tài)的制服”終究脫落,“顯出自身的本相來了”。

趙延年1976年作 《高老夫子》版畫插圖

高老夫子在“擬態(tài)”與“本相”之間的反差,構(gòu)成了《高老夫子》重要的反諷結(jié)構(gòu)。如果將這篇小說的主人公視為新文化的隱喻,那么魯迅通過具象化地呈現(xiàn)高老夫子的擬態(tài)與本相、意識(shí)與潛意識(shí)之間的錯(cuò)位和反差,深刻地揭示了新文化的分裂和它的未完成性。新文化以擬想的西方新思想、新文明、新制度為“鏡”,將自己用新皮包、新帽子和新名字裝扮一新,然而,這一喬裝的自我,如同將一個(gè)他者引入自我的形式結(jié)構(gòu)之中,始終與現(xiàn)實(shí)的物理時(shí)空無法協(xié)調(diào):小說中,高老夫子的手表與女學(xué)校的掛鐘之間永遠(yuǎn)“要差半點(diǎn)”62(掛鐘這一細(xì)節(jié)出現(xiàn)了兩次),而女學(xué)校的空間場(chǎng)所,如教員“豫備室”、講堂、過道乃至植物園,都對(duì)高老夫子并不友好;“爾礎(chǔ)高老夫子”行進(jìn)在一個(gè)“非歐幾里得式”的時(shí)空之中,始終不具備行動(dòng)的主體性(他的走路要么“像木匠牽著的鉆子似的”,要么要由駝背的老門房或花白胡子的教務(wù)長(zhǎng)引導(dǎo)),也無法與任何人(包括萬瑤圃和女學(xué)生)產(chǎn)生實(shí)際的交流。這是一個(gè)空洞的、惶惑的、未能完成的主體。

拉康在著名的“鏡像階段”理論中,揭示了鏡子裝置前后主體與鏡像之間的異質(zhì)性,在他看來,主體對(duì)自己“鏡中之像”的認(rèn)同,本質(zhì)上是一種“誤認(rèn)”,它需要穿越想象與真實(shí)、他者與自我、外在世界與內(nèi)在世界的多重難以逾越的界限63。魯迅在《高老夫子》中所著力描繪的主人公的“擬態(tài)”行為及其失敗,可以說以一種十分形象的方式,揭示了鏡像認(rèn)同的誤認(rèn)機(jī)制。在小說開頭意味深長(zhǎng)的“照鏡子”情節(jié)中,高老夫子第一次朝向鏡子觀看時(shí),對(duì)鏡中那個(gè)帶有瘢痕的身體形象并不認(rèn)同;隨后,他開始按照想象的新學(xué)堂、女學(xué)生的眼光喬裝改扮,以高爾礎(chǔ)的形象粉墨登場(chǎng)。然而,這一喬裝的(或者說擬態(tài)的)自我,在賢良女學(xué)校所上演的戲劇并不成功,他先是在欲望的客體(女學(xué)生)的“凝視”中敗下陣來,繼而又遭到了植物園里桑樹“一枝夭斜的樹枝”64的致命一擊——這棵桑樹,似乎成為高老夫子在女學(xué)堂里遭遇到的唯一真實(shí)之物。至此,其“擬態(tài)”的自我(高爾礎(chǔ))終于徹底失效。當(dāng)高老夫子在植物園撞上桑樹后狼狽地回到教員“豫備室”時(shí),小說寫道:

那里面,兩個(gè)裝著白開水的杯子依然,卻不見了似死非死的校役,瑤翁也蹤影全無了。一切都黯淡,只有他的新皮包和新帽子在黯淡中發(fā)亮。看壁上的掛鐘,還只有三點(diǎn)四十分。65

這意味著,作為主體的女學(xué)校和高爾礎(chǔ)都已如鏡花水月般消失不見,只剩了皮包和帽子這些被褪下的“擬態(tài)的制服”。

《高老夫子》的文本中,出現(xiàn)了兩個(gè)用方框標(biāo)識(shí)的圖像符號(hào),一是女校的聘書,另一個(gè)則是女校植物園中將桑樹標(biāo)識(shí)為“桑/桑科”的木牌。聘書和木牌無疑是新文化的象征,在它們的文字之外加上方框,看似是對(duì)這兩個(gè)物件極為寫實(shí)的再現(xiàn),但這一圖像與文字的跨媒介并置,卻在文本中制造了新的意義:用方框圈起、作為圖像呈現(xiàn)的聘書和木牌,又何嘗不是新文化的一件可能并不合身的“擬態(tài)的制服”?聘書和木牌,原本具有名片或名牌的指示作用,指向的是現(xiàn)實(shí)中的人和樹,但在《高老夫子》中,它們其實(shí)均已被切斷了與真實(shí)之物的關(guān)聯(lián),而淪為純粹的表象——如同高老夫子的新皮包和新帽子,它們除了“新”之外,別無所指。這兩個(gè)用方框圈起的聘書和木牌,無疑也是對(duì)“新文化”之淪為膚泛的新名詞——一個(gè)空洞的能指——的絕好象征。

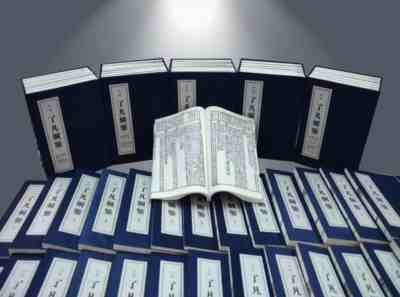

光緒《了凡綱鑒》古籍線裝書

如此看來,魯迅寫于1925年5月的《高老夫子》,可以視為他對(duì)其時(shí)剛剛過去的新文化運(yùn)動(dòng)所進(jìn)行的生動(dòng)描寫和深刻反思。當(dāng)時(shí)冠以“新文化運(yùn)動(dòng)”名目的諸般革新運(yùn)動(dòng),看起來“蓬蓬勃勃”,但如細(xì)察這一運(yùn)動(dòng),新文化究竟為何物,則難免令人心生疑竇。在魯迅看來,與高老夫子類似,其時(shí)甚囂塵上但又意義膚泛的新文化,也是一個(gè)在他者目光和話語中不斷被異化的主體:它既對(duì)自身帶有“瘢痕”的傳統(tǒng)無法認(rèn)同,同時(shí)又與以西方為鏡的新學(xué)問這一象征秩序并不相容,因此在中西古今之間幾乎無所歸依。正如“高爾礎(chǔ)”不過是對(duì)高爾基名字的拙劣仿用,而新式《中國(guó)歷史教科書》與傳統(tǒng)歷史教科書《了凡綱鑒》之間,“也有些相合,但大段又很不相同”66。如同高老夫子在擬態(tài)與本相、意識(shí)與潛意識(shí)、他者與自我、想象與現(xiàn)實(shí)之間的無所適從,新文化本身,也是一個(gè)惶惑的、未完成的、分裂的主體。這一缺乏主體性的、未完成的文化狀態(tài),既是晚清以降中國(guó)諸多現(xiàn)代性變革的內(nèi)在隱憂,又何嘗不是我們今天依然要面對(duì)的嚴(yán)肅課題?小說題為“高老夫子”,“夫子”是舊時(shí)學(xué)生對(duì)老師的尊稱,這也提醒我們,儒家關(guān)于師道的禮教已經(jīng)崩壞,但與新的社會(huì)文化情境相適應(yīng)的師生倫理尚未建立,高老夫子正處在一個(gè)真空地帶,無地彷徨。

注釋

1 任叔:《魯迅的〈彷徨〉》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所魯迅研究室編:《1913—1983魯迅研究學(xué)術(shù)論著資料匯編》第1卷,中國(guó)文聯(lián)出版公司1985年版,第263頁。

2 40 李長(zhǎng)之:《魯迅批判》,上海北新書局1936年版,第120—122頁,第120頁。

3 許欽文:《仿(彷)徨分析》,中國(guó)青年出版社1958年版,第64頁。

4 林非:《論〈肥皂〉和〈高老夫子〉——〈中國(guó)現(xiàn)代小說史上的魯迅〉片段》,《魯迅研究》1984年第6期。

5 參見陳寅恪:《讀哀江南賦》,《陳寅恪集·金明館叢稿初編》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2011年版,第234—235頁。

6 參見藤井省三:《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)和知識(shí)階級(jí)——兼談魯迅的〈端午節(jié)〉》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》1992年第3期;彭明偉:《愛羅先珂與魯迅1922年的思想轉(zhuǎn)變——兼論〈端午節(jié)〉及其他作品》,《魯迅研究月刊》2008年第2期;郜元寶:《〈弟兄〉二重暗諷結(jié)構(gòu)——兼論讀懂小說之條件》,《文學(xué)評(píng)論》2019年第6期;陳建華:《商品、家庭與全球現(xiàn)代性——論魯迅的〈肥皂〉》,《學(xué)術(shù)月刊》2020年第7期。

7 轉(zhuǎn)引自喬治·斯坦納:《托爾斯泰或陀思妥耶夫斯基》,嚴(yán)忠志譯,浙江大學(xué)出版社2011年版,第4頁。

8 9 10 23 24 25 26 27 33 35 36 39 58 59 62 64 65 66 魯迅:《高老夫子》,《魯迅全集》第2卷,人民文學(xué)出版社2005年版,第76頁,第77頁,第84頁,第80—81頁,第81頁,第82頁,第83頁,第82頁,第79頁,第79頁,第84頁,第82頁,第77頁,第84頁,第80頁,第83頁,第84頁,第76頁。

11 參見姜彩燕:《自卑與“超越”——魯迅〈高老夫子〉的心理學(xué)解讀》,《西北大學(xué)學(xué)報(bào)》2015年第5期。

12 “每當(dāng)沒有人的時(shí)候,對(duì)了鏡,用各種的角度照著臉,熱心的揣摩。不知怎么一來,覺得單變換了臉的位置,是沒有把握的了,于是常常用手托了頰,或者用指押了頤,堅(jiān)忍不拔的看鏡。但看見鼻子較短到自己滿意的程度的事,是從來沒有的。內(nèi)供際此,便將鏡收在箱子里,嘆一口氣,勉勉強(qiáng)強(qiáng)的又向那先前的經(jīng)幾上唪《觀世音經(jīng)》去。”(《魯迅譯文全集》第2卷,福建教育出版社2008年版,第84頁)

13 離開科瓦廖夫的“鼻子”,代表著主人公的社會(huì)野心,而禪智內(nèi)供對(duì)“長(zhǎng)鼻子”的殘酷改造,則意味著潛在的社會(huì)規(guī)則對(duì)自我的形塑。

14 這一段韋叢蕪的譯文如下:“我看見大人在站著,他們都圍著他。我大概沒有鞠躬;我忘記了。我是如此狼狽,我的嘴唇抖戰(zhàn),我的雙腿抖戰(zhàn)。這也是難怪的,親愛的姑娘。第一,我害臊;我一瞥右邊的鏡子,我所看見的光景也盡夠使人發(fā)瘋了。第二,我舉止動(dòng)作常是避人,好像在世界上就沒有我這個(gè)人似的。……一個(gè)鈕扣——鬼氣!——系著一根線掛在我的制服上——忽然掉了,在地板上跳動(dòng)(顯然是我無意之間碰了它),玎珰的響,可惡的東西,直接滾到大人的腳前——在一陣奧妙的靜寂之中!……大人的注意立刻轉(zhuǎn)到我的面貌和衣服上來。我記起我在鏡中所看見的;我忙撲上前去捉鈕扣!”(陀思妥也夫斯基:《窮人》,韋叢蕪譯,未名社1926年版,第215—216頁)

15 參見別林斯基:《彼得堡文集》,《別林斯基選集》第2卷,滿濤譯,時(shí)代出版社1952年版,第187—215頁。

16 17 32 巴赫金:《陀思妥耶夫斯基詩學(xué)問題》,白春仁、顧亞鈴譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店1988年版,第83—85頁,第83—84頁,第87頁。

18 關(guān)于杰符什金“察言觀色的語言”的分析,參見巴赫金:《陀思妥耶夫斯基詩學(xué)問題》,第281—289頁。

19 這方面的專論,參見李春林:《魯迅與陀思妥耶夫斯基》,安徽文藝出版社1985年版。

20 韋叢蕪:《讀〈魯迅日記〉和〈魯迅書簡(jiǎn)〉——未名社始末記》,《魯迅研究動(dòng)態(tài)》1987年第2期。魯迅日記1925年3月26日記有“得霽野信并蓼南(韋叢蕪筆名——引者注)文稿”(《魯迅全集》第15卷,第557頁),所得“文稿”為韋叢蕪的短篇小說《校長(zhǎng)》,魯迅28日即將它轉(zhuǎn)寄鄭振鐸,后在《小說月報(bào)》16卷(1925年)7期中刊出。韋叢蕪在這段回憶中指出,《窮人》譯稿送給魯迅的時(shí)間即“大約在這前后”。

21 《魯迅全集》第15卷,第561頁。

22 胡從經(jīng):《泣不成聲的絕叫——〈窮人〉:讀魯迅序跋書札記》,《讀書》1981年第11期。

28 梅列日科夫斯基:《托爾斯泰與陀思妥耶夫斯基》,楊德友譯,華夏出版社2016年版,第231頁。

29 巴赫金:《陀思妥耶夫斯基詩學(xué)問題》,第210、235—245頁;另參見M. M. Bakhtin,“Forms of Time and Chronotope in the Novel”, The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, Michael Holquist (ed.), trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981, pp. 248-249。

30 魯迅:《中國(guó)小說史略》,《魯迅全集》第9卷,第231頁。

31 安德烈·紀(jì)德:《關(guān)于陀思妥耶夫斯基的六次講座》,余中先譯,人民文學(xué)出版社2019年版,第39頁。

34 參見程毅中:《近體小說論要》,北京出版社2017年版,第96—97頁。

37 魯迅:《高老夫子》,《語絲》第26期,1925年5月11日。這一分節(jié)符(三個(gè)黑色五角星號(hào))在收入《彷徨》以及后來的《魯迅全集》時(shí),均以空格代替。

38 果戈理:《鼻子》,許遐(魯迅)譯,《譯文》第1卷,第1期,1934年9月。

41 竹內(nèi)好:《從“絕望”開始》,靳叢林編譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2013年版,第113頁。

42 韓權(quán)華:《一封怪信》,《晨報(bào)副刊》1924年5月7日。據(jù)西夷《記北大的初期女生》(刊《正論(北平)》1947年第5期)一文的回憶,送登此信并寫文章駁斥楊棟林的是韓權(quán)華的姐丈,也是由他“壓迫”孫伏園將此信在《晨報(bào)副刊》發(fā)表。

43 1924年5月10日《北京大學(xué)日刊》發(fā)布注冊(cè)部布告(二):楊適夷先生辭職,所授功課暫行停講;另,1924年5月14日《時(shí)報(bào)》也刊發(fā)了一則短消息:“北大教授楊適夷、致函女生韓權(quán)華、被韓將函在報(bào)上宣布、楊辭職(本館十二日北京電)。”

44 參見江紹原:《伏園兄我想你錯(cuò)了》,《晨報(bào)副刊》1924年5月12日;江紹原:《經(jīng)你一解釋》,《晨報(bào)副刊》1924年5月15日;起睡:《兩性間一樁習(xí)見的事》,《婦女雜志》第10卷第7號(hào),1924年7月。

45 奚明:《社評(píng)》,《民國(guó)日?qǐng)?bào)·婦女周報(bào)》1924年5月21日。

46 費(fèi)覺天:《從新文化運(yùn)動(dòng)眼光上所見之韓楊案》,《京報(bào)》1924年5月15、16、18日。

47 陶然(周作人):《一封反對(duì)新文化的信》,《晨報(bào)副刊》1924年5月16日。

48 韓權(quán)華:《一封怪信》。

49 參見夏曉虹:《晚清女性與近代中國(guó)》(北京大學(xué)出版社2004年版)第二章《新教育與舊道德:以杜成淑拒屈彊函為例》。

50 章君俠:《我所希望于男子者(六)》,《婦女雜志》第10卷第10號(hào),1924年10月。

51 心珠女士:《我所希望于男子者(四)》,《婦女雜志》第10卷第10號(hào)。

52 小倩:《我所希望于男子者(九)》,《婦女雜志》第10卷第10號(hào)。

53 56 魯迅:《〈熱風(fēng)〉題記》,《魯迅全集》第1卷,第307—308頁,第307—308頁。

54 袁一丹:《“另起”的“新文化運(yùn)動(dòng)”》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2009年第5期。

55 《幸福的家庭》《傷逝》對(duì)“五四”話語的擬諷和反思非常明顯;關(guān)于《離婚》與“五四”女性解放話語之間的關(guān)系,參見楊聯(lián)芬:《重釋魯迅〈離婚〉》,《文藝爭(zhēng)鳴》2014年第6期。

57 參見吳瓊:《他者的凝視——拉康的“凝視”理論》,《文藝研究》2010年第4期。

60 周遐壽(周作人):《魯迅小說里的人物》,上海出版公司1954年版,第183—184頁。

61 1924年,魯迅譯出廚川白村的文藝?yán)碚撝鳌犊鄲灥南笳鳌罚S后由新潮社出版。廚川白村糅合弗洛伊德和柏格森的理論,將文藝視為用改裝的具象形式把“生命力受了壓抑而生的苦悶懊惱”表達(dá)出來。他將這種表現(xiàn)法稱為“廣義的象征主義”(王世家、止庵編:《魯迅著譯編年全集》伍,人民出版社2009年版,第306—313頁)。《苦悶的象征》不僅對(duì)魯迅的創(chuàng)作頗有影響,也作為“今典”廣泛地存在于他這一時(shí)期的詩文小說中。

63 參見Jacques Lacan, “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience”, Écrits: A Selection, trans. Alan Sheridan, London and New York: Routledge, 2001, pp. 1-7;吳瓊:《雅克·拉康:閱讀你的癥狀》上,中國(guó)人民大學(xué)出版社2011年版,第121—133頁。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)