3月22日,媒體報道,最高人民檢察院檢察長表態,要高度重視未成年人犯罪預防和治理,對未成年人實施的故意殺人、故意傷害,致人死亡等嚴重犯罪,符合核準追訴條件的,要依法追究刑事責任。

其中還提到,“攜手各方堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭”。

這自然會讓人直接聯想到3月10日發生的邯鄲市初一學生遭3名同學殺害的惡性案件,這是近期我們輿論上,民眾比較關注的焦點。

根據官方通報,3月10日,河北邯鄲市肥鄉區初一學生王某某被殺害。

3月11日,涉案犯罪嫌疑人被全部抓獲,現已依法采取刑事強制措施。

通報的具體案件信息比較少,由于案件還在偵辦過程,未經證實的消息,我一向不會去傳播。

所以我這里只找一些有正規媒體報道的細節來說一下。

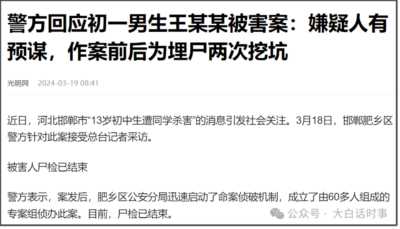

據報道,犯罪嫌疑人有3人,是受害者的同班同學,均為13-14歲。

另外,警方回應時表示,嫌疑人有預謀,作案前后為埋尸兩次挖坑。

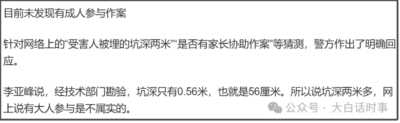

針對網絡上的“受害人被埋的坑深兩米”“是否有家長協助作案”等猜測,警方作出了明確回應。李亞峰說,經技術部門勘驗,坑深只有0.56米,也就是56厘米。所以說坑深兩米多,網上說有大人參與是不屬實的。

警方還表示,經過連日來的偵查,初步認定這是一起有預謀的犯罪案件。為掩埋尸體,犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行了挖掘。

這都只是警方目前一些公開說法,我這里只是轉述,未來是否會發生一些變化,我們還不得而知,畢竟還沒有結案。

不管怎么樣,從目前公開信息來看,這起案件性質都是十分惡劣,造成社會影響極壞。

我今天寫這篇文章,主要是從個人角度,來呼吁這個案件能被從重處罰。

這個案件已經引發巨大的輿論關注和社會影響。

如果這個案件不能從嚴判罰,可能會起到類似17年扶老人的墓碑式判決效果。

反之,如果這個案件能夠從嚴判罰,能對普及21年新修訂的《刑法修正案(十一)》里下調了對未成年人犯罪的起罰年齡,在公眾層面的了解程度。

這能夠起到,遏制未成年人犯罪的勢頭。

長期以來,由于我國刑事責任年齡起點是14周歲,所以這個觀點可以說是根深蒂固的印刻在人們腦子里,以至于,現在都還沒有多少人知道,在2021年,我國的刑事責任年齡起點已經下調至12歲。

而這次案件的三名犯罪嫌疑人,年齡剛好在13歲左右。

這意味著本案可能成為2021年《刑法修正案(十一)》生效以來,對不滿14周歲的未成年人追訴首案。

所以,這次案件的影響力會很大。

除了最高檢之外,最近多地檢察院法院為邯鄲男孩遇害發聲,貴州金沙縣檢察院、云南雙江縣法院、甘肅白銀市白銀區檢察院,等多個官方賬號發布視頻表態,配文為“法不能向不法讓步”。

這里我先說明一下,2021年《刑法修正案(十一)》,其中一個重要修改,就是第17條。

將刑法第十七條修改為:

【刑事責任年齡】

“已滿十六周歲的人犯罪,應當負刑事責任。“

“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的,應當負刑事責任。”

“已滿十二周歲不滿十四周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任。”

【未成年人從寬】

“對依照前三款規定追究刑事責任的不滿十八周歲的人,應當從輕或者減輕處罰。”

“因不滿十六周歲不予刑事處罰的,責令其父母或者其他監護人加以管教;在必要的時候,依法進行專門矯治教育。”

在此之前,我國刑事責任年齡起點是14周歲,14周歲以下犯罪,都不會被判刑。

但在2021年3月1日,《刑法修正案(十一)》正式生效后,就變成“已滿十二周歲不滿十四周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任。”

這里特別規定了,滿12周歲,不滿14周歲這個年齡段,出現特定犯罪,經過特定程序,是可以被最高檢核準追訴,變成“應當負刑事責任”。

這是相當重要的修改。

但這次修改生效已經3年了,在此期間并沒有出現對12-14周歲這個年齡段的未成年人犯罪的追訴。

所以,直到現在,還是很多人也不太清楚,我國刑事責任年齡起點已經下調到12周歲。

以至于很多對犯罪蠢蠢欲動的未成年人,特別是年齡剛好卡在13歲左右的潛在犯罪分子,他們可能會基于“反正我殺人了也不會被判刑”,就肆無忌憚的去進行一些惡劣的殺人犯罪。

這并不利于,依靠法律的威懾,來遏制犯罪的初衷。

不能讓對未成年人的保護,變成對“未成年罪犯”的保護。

所以,如果這次案件能夠從嚴判罰,可以大大加速相關法律知識在民眾的普及,避免人們還長期停留在“14歲以下殺人都不會被判刑”的過時認知。

甚至還有不少人可能停留在未滿16周歲犯罪都不會被判刑的錯誤認知,如果有潛在未成年人罪犯抱著這種錯誤認知,以為自己犯罪也沒事,那就會釀成大禍。

所以這次最高檢的表態里,我注意到一句話,“堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭”。

這說明當前未成年人犯罪,確實呈現高發勢頭。

現在是信息爆炸時代,跟我們小時候完全不同,我們小時候接觸到的信息很少,也沒有那么早熟。

現在小學生都幾乎人手一個手機,所謂未成年人信息保護,也是形同虛設,現在小孩都很聰明,他們有無數種法子,可以繞開那些所謂“青少年模式”。

現在的小孩,他們接觸到的信息太多了,也太早熟了,所以12周歲左右小孩,已經具備完整認知能力,他們很清楚自己的行為可能產生的后果。

我一直不認為是人性本善,我也不認為是人性本惡,我認為是人性本雜。

每個人都有不同的天性,有些人天性比較良善,有些人天性則比較惡,都說三歲看小,七歲看老,就是這個道理。

有些人,天性就喜歡為惡,如果沒有法律的威懾,就很容易萌發一些犯罪念頭。

所以,有足夠威懾力的法律,才能讓這些潛在的犯罪分子,打消犯罪念頭,這反而才是起到“挽救”效果。

而不是靠沒有威懾力的法律,起試圖起到“感化”犯罪分子,事實往往變成縱容犯罪,甚至在鼓勵犯罪。

以前就看到一些新聞,有些未成年人罪犯,他們是基于明知道自己犯罪不會被判刑,才肆無忌憚去做一些傷天害理的事情。

在當前小孩越來越早熟的情況下,刑事責任年齡起點下調才是拯救更多受害者,也是避免一些潛在未成年罪犯,踏上犯罪不歸路的有效做法。

事實上,刑事責任年齡起點下調,在當前國際上也是呼聲越來越強,因為小孩越來越早熟,這在全球層面是一個普遍的事實。

從目前輿論和各方表態看,這次案件還是有望得到從嚴判罰。

但能不能死刑,這個還是一個比較大的疑問。

從我個人角度來看,我當然是希望能最嚴厲去處罰,如果能判處死刑,在社會層面能起到的威懾效果和教育效果才能達到最好。

但《刑法修正案(十一)》第17條里,畢竟還有“未成年人從寬”的條款。

其中提到“對依照前三款規定追究刑事責任的不滿十八周歲的人,應當從輕或者減輕處罰。”

也就是“滿12周歲不滿14周歲”,即使“經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任”,也會被從輕或者減輕處罰,這意味著未成年人犯罪,頂格處罰是很難出現死刑。

當然,這相比以前未滿14周歲都不用被判刑來說,已經算是一大進步。

雖然我個人是覺得還不夠,但至少能在當前法律框架下,以最嚴格的態度去頂格判罰,已經是目前可以預期到最好的結果。

這次案件受害者的代理律師臧梵清,已經發聲稱,將盡全力讓三名犯罪嫌疑人承擔極重刑罰,希望對全國反校園霸凌行動有極大促進作用。

這名代理律師臧梵清是很有名的,著名的“昆山反殺案”就是他作為于某某的律師,最終打贏了那場官司,于某某的行為被認定為正當防衛,推動我國“正當防衛”判決大幅進步。

對“昆山反殺案”,去年2月6日,最高人民檢察院還有評價,“法不能向不法讓步”

再加上這次最高檢的表態,我覺得這次案件對這3名犯罪嫌疑人追訴刑事責任,應該還是大概率的事情。

法不能向不法讓步。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號