哎,這時代,傷心事無處不在。

今天這個話題較為沉重,我原本不想說,但這幾天又覺得不吐不快,主要因為幾個事兒:

第一個事兒,前不久河北邯鄲一個13歲少年,被三個13歲少年以殘忍的方式殺害,惹起了滔天的輿論。

根據親人鄰里的講述,受害者是一個非常老實的孩子,之前就遭受校園凌霸,這次無端丟了命,實在是天理不彰。

孩子的父親在尸檢過程幾近崩潰,孩子的親人也悲痛異常,他們無法接受自家辛苦養育出來的健康孩子,被無端剝奪了生命。

受害者的葬禮上,全村人都去送行,體現了人心所向。

輿論的憤怒主要有兩個原因:

其一,說是少年犯罪,但三人作案動機之明確、思路之周密、手段之殘忍都不輸成年罪犯,讓人不寒而栗。

其二,如此惡劣的犯罪事實,因為是少年犯罪,三人未必能受到人們預期中的嚴懲。

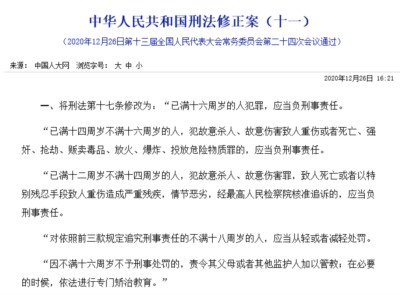

如果是2020年12月26日之前,因為《未成年保護法》的存在,三個少年根本就不用負任何刑責。現在之所以還能指望三人遭到懲罰,是因為2020年12月26日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案(十一)》:

一、將刑法第十七條修改為:“已滿十六周歲的人犯罪,應當負刑事責任。

“已滿十四周歲不滿十六周歲的人,犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的,應當負刑事責任。

“已滿十二周歲不滿十四周歲的人,犯故意殺人、故意傷害罪,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾,情節惡劣,經最高人民檢察院核準追訴的,應當負刑事責任。

“對依照前三款規定追究刑事責任的不滿十八周歲的人,應當從輕或者減輕處罰。

“因不滿十六周歲不予刑事處罰的,責令其父母或者其他監護人加以管教;在必要的時候,依法進行專門矯治教育。”

然而即便經過了最高檢察院核準,因為是未成年的原因,也會從輕懲罰。

簡單來說,《未成年保護法》相當于給了三位施暴者最大限度的保護,而那位丟了性命的少年受害者卻沒能受到保護。這個局面當然很讓人憤慨。

第二個事兒,2023年8月,湖北荊州公安縣的一個小鎮,一名當時未滿12周歲的男孩將一名4歲半小女孩哄騙至一處廢棄的菜園內,然后將其推入糞缸殺害。

——這是赤裸裸的蓄意謀殺。

根據公布的信息,男孩殺人的動機只是:女童和男孩妹妹爭搶過玩具!但實際上,大概率有更為扭曲的因素。

然而這么一個蓄意謀殺女童的事件,因為作案者未滿12歲,根據《未成年人保護法》,不需要承擔任何責任。

最終女孩的父親收到了撤案決定書。他痛苦地說:“我們需要用一輩子來接受這個結果。”

這個事情也讓人非常憤慨。因為《未成年保護法》給予了12歲施暴少年充分的保護,卻沒有保護4歲的受害女童。

現在12歲的施暴少年重新返回學校上課,那么他的同學(也是未成年人,也該受《未成年保護法》的保護)在心理上會受到什么樣的影響?

第三個事兒,2024年2月26日,廣東梅州陽山縣嶺背鎮,一個13歲的少年犯性侵了一個8歲女童。

但如此惡行的案件,最終處理結果卻是:根據《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》等法律規定,因陳某作案時不滿14周歲,不予刑事處罰,縣公安機關依法對嫌疑人監護人發出《訓誡書》。

13歲的施暴者能夠躲避懲罰,是因為《未成年保護法》的保護;但8歲的女童,卻沒能受到《未成年保護法》的保護。

這一連串的惡性案件讓人沉思:

《未成年保護法》究竟保護了誰?

為什么未成年引發的惡性案件屢屢不止?

為什么未成年施暴者可以得到充分保護,而未成年受害者卻得不到保護?

——保護未成年人,這是社會共識,也是文明社會的標志。但如何保護未成年人,卻是對社會智慧的極大考驗。

現在的《未成年保護法》,核心部分是未成年人不用為自身行為承擔責任,其潛在的思想是假設未成年人天真善良,不會去傷害他人;如果再把這種假設延伸一下,就是未成年人的“人性本善”。

那么人性本善么?

關于人性這個話題,中國傳統歷史文化層面有四種說辭。

第一種說辭,源自于儒家大圣人孔子。他曾經明確了人性的復雜,“性相近也,習相遠也。”大意就是,人性都差不多,但習性相差很大。但孔子非常謹慎,沒有說人性是善還是惡。孔子對人性的態度和對鬼神有點類似,不說破,敬而遠之。

第二種說辭,源自于儒家亞圣孟子。他有較強的理想主義色彩,提出了“人性本善”論。他的依據是,“惻隱之心,人皆有之;羞惡之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”并進一步解釋:“惻隱之心,仁也;羞惡之心,義也;恭敬之心,禮也;是非之心,智也。”

因為人天生具有仁、義、禮、智,所以本性為善,所以孟子勸大家要把人想得善良一些。用現在的話說,就是孟子圣母心泛濫。這種思想投射到《未成年保護法》上,就是假設未成年人天生善良,不會干壞事。但現實很明顯,有的未成年就會干出讓人震驚的壞事。

千百年以來,很多人對孟子這個“人性本善”思想嗤之以鼻。因為這個世界上的惡事,都是人干出來的。因為很多人貌似天生除了好事,什么事都會干,一輩子都在干損人之事。

第三種說辭,源自于儒家大師荀子。他不認同孟子的理想主義,因看多了春秋戰國之際的忘恩負義與殺戮,并受法家和兵家影響較大,提出“人性本惡”。

荀子的論點是人皆有本能,“凡人有所一同。饑而欲食,寒而欲暖,勞而欲息,好利而惡害。”在本能的驅使下,大家為了自身利益,人與人之間一定會產生爭奪,一定會有利益紛爭。所以要設立嚴苛的律法,制止為惡。

法治思想的本質,就是通過律法條文,阻止人為惡。本質上來說,律法本身是冰冷的,也必須是冰冷的,存在的意義就是懲戒惡行。那么按照這種思想,投射到未成年保護層面,一定要堅守一個原則,就是保護未成年不受侵害,包括保護未成年免受未成年的侵害。

孟子和荀子截然不同的觀點,讓后世儒生也很糾結。因為在后來的歷史進程中,既有諸多事實證明,人性似乎是善的;也有很多事實證明,人性似乎是惡的。

如何解釋孟子和荀子關于人性的對立呢?

第四種說辭,源自于明朝圣人王陽明。他的主張大意是,人性是一種客觀存在,本無所謂善惡;但人的意圖有善惡之分。

大家看下王陽明的四字真言,“無善無惡心之體,有善有惡意之動;知善知惡是良知,為善去惡是格物。”

所謂“心之體”,也可以理解為人性。

所謂“意之動”,大致就是指意圖。

那么按照王陽明的這個說辭,假設人性本善或本惡都是沒什么意義的,但正常的社會都應該“為善去惡”。那么具體到未成年保護這一塊,那個“假設未成年人都善良”的前提,就沒有意義了。

回到現實中,我個人覺得:

1、真正的《未成年保護法》的思想,應該是保護未成年人不受侵害,其中一定要包括來自未成年群體內部的侵害。保護侵害未成年人的未成年人,那是本末倒置。正常人家的孩子,偷拿幾塊錢都會挨訓,能走到殺人強奸那一步就不再是正常的孩子。不正常的孩子就不應該和正常孩子放一起,正如老鼠屎不能和米飯放一起是一個道理。

2、現在的未成年保護法的思想其實有嚴重的圣母情結,認為所有十幾歲的孩子都很善良、啥也不懂。其實不是那么回事,現代人接觸到信息的方式多種多樣,已經早熟。只有讓為惡者受到懲罰,才能震懾校園霸凌。

3、正確的做法是,一旦未成年人受到侵害,不管侵害者是成年還是未成年,都應該受到一致的懲罰;而不應該有圣母心,表示侵害者還是一個孩子云云,你TM都能殺入強奸了還孩子,真的很搞笑。放任為惡的未成年人,那是對正常未成年人的不公。

古今中外有一個道理永遠不會過時,殺人償命,欠債還錢。任何時候以任何形式去袒護任何殺人犯與強奸犯,都是病態的表現;哪怕是披著文明的外衣,仍然是病態。

遙望蒼天,多少事,意難平。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號