一、“網暴”某泉,起訴某言

有人起訴某言,同時網上又持續暴某泉。

因此有些人將此定義網絡暴力,定性為網絡紅衛兵。認為這是具有破壞性的,言外之意這些網上的小紅衛兵,無腦,因此被煽動,被利用來搞壞了。

此言大錯特錯。

他們一是立場站錯了,二是觀念出了問題,所以沒看清楚,為什么會有那么多人越來越紅。

當然現在的網絡紅衛兵中成分雜亂。很多是扛著紅旗反紅旗的,跪美的,都有。但沉默的多數卻不是能輕易能夠被忽悠的。他們現在多數能上網,也會上網。這些人多數是普通老百姓,他們的立場是非常清楚的,他們底色是紅色,而民眾并不是誰想煽動就能煽動的,為什么這么講呢?

二、民眾為什么是紅色

有兩個原因。

首先是紅色是新中國的底色,也是我黨顏色的標志。紅也是我們這個國家最喜慶的顏色。雖然在每個時代雖然被賦予的內涵稍有不同,也僅此而已。這不以人的意志為轉移。

因此從文革時代,人們追隨領袖的意志,年輕的人們成為了那個時代最耀眼的紅星,也就是紅衛兵,紅衛兵是保衛社會主義的衛士,也是領袖培養紅色接班人的行動。試問那個時代,誰不紅?這是客觀的歷史。

改開后,孩子們天天在紅旗下唱著,我是社會主義接班人。至今還在傳唱。年輕人仍然是以紅色為主,這是這個時代的特色。這是人們不忘初心。

因此網上年輕人,甚至中年人的底色當然是紅色。這不以人的意志為轉移。

其次而這多數老百姓一般忙于生活,忙于勞動,不會輕易被煽動上網表達對某個人,或某件事的不滿。除非忍無可忍。現在這個社會,多達1億人不婚,難道僅僅是不婚主義與享樂主義嗎?

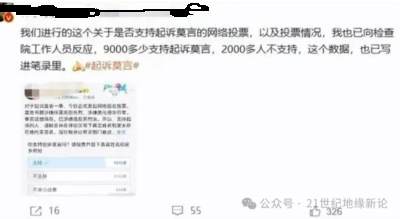

三、為什么人們“網暴”某泉,支持起訴某言,

道理非常簡單。

這么多年來,很多人依靠國內市場發大財,甘當西方大資本的工具人,在為他們賺取天量財富的同時,也獲得了天大的好處,并成為這個社會的風云人物。請問,若無國人的支持寬容,他們如何能夠成為人上人?

但他們很多人卻將自己的財富轉移至國外,而不是履行相應的社會責任。

這完全違背了社會作為存續聯合體的德性,忘記了所謂的社會優勢之地位乃是相對的,忘記了他們的根源哪里。想著一邊在國內賺錢,一邊在國外購買人上人之地位。至于祖國與民眾呢?他們眼里可有嗎?

所以,你要看清楚,人們對占優者們的要求:民族立場與家國責任。

這是我們的傳統。

四、要說清楚這個問題,首先要講清楚社會集體為何是存續聯合體的?

我從人的最基本的立場,社會最基本的常態出發。這是人們存續立命之物質基礎。

這就是存續爭優的角度,這是人物質屬性,也是人的本源性。

在社會中,人們爭的是存續優勢,因此人們要自律與他律,從而形成了聯合體,能組織社會化生產,這利于社會中所有人,這提高了人們的存續狀態,這是聯合體的根本,也是它的本性即德性。這個過程是漫長的,也是艱苦的。

因此我們這個古老的民族,對那些做出杰出貢獻的人,也從來不悋惜,不但在當時給予他們應有的優勢社會地位,甚至還將他們封王封圣,代代紀念之,祭祀之。

這是中國一貫的德性傳統。

當然,聯合成這種社會集體的人們是講德性的,也是講責任的,更是給予回報的。因此中華優良傳統:重秩序,尊德性,講仁義,也有著革命的傳統。這在我們這個民族立心立命立人之時已經定了。所以在根子上,我們與西方完全不同,他們信教的形而上的哲學,只不過近代以來,資本取代了上帝而。

但資本來我們這里應該是給人民服務的,而不是反過來。

五、民眾的理性與少數占優者的非理性

社會集體是人民的存續聯合體。而民眾才是社會的主體,少數占優者帶領民眾前進。而這少數占優者們因為機緣或者因為貢獻而獲得了優勢地位時,但能占優勢社會地位者,主要是因為德性與貢獻,如娃娃哈的宗慶后,給大齡員工調崗,而不是解除勞動合同,這不比996福報香嗎?

所以民眾給華為,娃娃哈,回力等企業以回報,這恰恰說明人們并不是仇富,而是要求企業家作為這個時代的先鋒者,應該承擔起他應有的社會責任。而不是國內賺錢,國外花。

但當今社會中的少數占優者們,他們卻看不到本族的優良傳統,否定自我,丑化自我。而且當今這些占優者們并不曉得,他們地位是什么?怎么來的?因此跑到國外去,以為能夠保住自己的一切。他們不曉得如何保住自己的地位,以為有錢就行。他們不曉得安全是什么,以為離開中國就安全了。

實則不是。沒有了祖國的保護,你能指望他國與他族的他律功能,保住你在別國別族的存續優勢之地位嗎?

《存續爭優論》強調了少數占優者的非理是對自我的否定,這是王朝周期律的根本原因。也順便論證了為人民服務就是為自己報務。這是因為優勢地位是相對的。

而我們的民眾今天維護的恰恰是社會的德性:是要求我們這個社會能在爭優中前進,這是我們所有人的福祉啊。也是我們自古以來的傳統。

因此人們借曝光泉,起訴言,表達自己的這種意圖,也因此它們才能夠成為網絡的焦點。

其實這兩件事背后的邏輯是人們想知道,你占據了優勢的社會地位,而你卻在破壞它?你是誰啊?你要干啥呢?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號