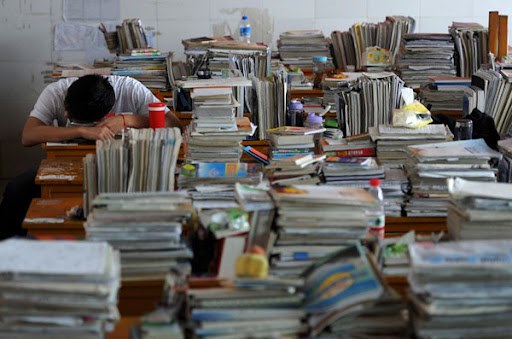

二月末、三月初開始的日子,對高三學生來說是另外的過法,一塊塊黑板、電子屏向年輕的面龐倒數(shù),當下的今天,變成了距離高考的XX天。課程排布、習題堆砌,學校的教學秩序以這種時間觀設計,學生們內(nèi)心的預期與計劃,身體的作息也都圍繞著它運轉(zhuǎn)。往往讓這種狀態(tài)更真切、更緊張的,是一場召集多數(shù)學生開啟倒計時的儀式——高考誓師。

近兩年這個時間點,有關高考誓師的現(xiàn)場和相關演講視頻,在網(wǎng)上已經(jīng)有了多次的大規(guī)模傳播和爭論。最近一次,是“高三八班干嘔男孩”“超yue自我”,與從前相同少不了種種鬼畜、二創(chuàng),供人消遣嘲弄,不同的是這次的評論區(qū)呈現(xiàn)了多數(shù)同情、祝福,甚至有人傾吐關于高三的記憶。顯然,很多人體認到了無奈,把一絲自憐投射向視頻中的學生們,留下這些評論。

一種庸俗的解讀,認為種高考誓師只是形式主義,只是學生們不情愿地湊齊來滿足領導們變態(tài)虛榮的表演。但這種解讀其實也難以回應許多問題,為什么有不少學生在其中賣力投入?為什么它讓學生真實的感受到高考的緊迫感?簡單歸因為學生們愚蠢,也為免過于傲慢,甚至忘了自己當學生時有多“狡詐”,也還是同樣深陷其中。

或許把高考誓師作為儀式來理解更能解釋問題。儀式所表達的是一個完整結構,它關乎的從來不是真實與否,而是如何有效。高考誓師儀式不在乎能否真實的提搞高考試成績、達成何種績效。這種形式足夠有效,能把抽象概念中的高考,具象成操場上黑壓壓一片人共同面對的真實存在,保障學生把高考這個議題放在核心,與高三教學秩序同構,讓這套結構順滑運轉(zhuǎn)。

當然,僅有形式是不足夠的,必須還有學生、家長、廣泛社會共同接受認可的內(nèi)容做支撐,這正是古代神話的作用,而依托土地財政的高速城市化正好也提供了個“高考-中產(chǎn)神話”。

《流浪地球》有句宣傳語“帶著家去流浪”,那么現(xiàn)實里龐大規(guī)模的基層人口,父母一代離土又離鄉(xiāng),積攢血汗為子女教育拼搶資源,子女一代又悶頭勇闖應試獨木橋,耗費兩代人漫長的時間與精力,何嘗不是蕓蕓普通家庭的宏大冒險。通過高考,擺脫工農(nóng)身份、擺脫體力勞動,去中心城市里坐辦公室,扎根立足,這就是“高考-中產(chǎn)神話”的主要樸素大意。

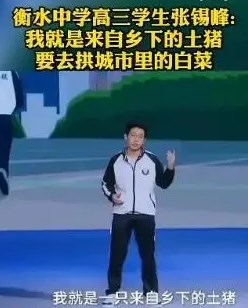

21年衡水中學學生張錫鋒演講的“土豬白菜”論,只是這個神話借粗俗語言在大眾輿論面前的再次呈現(xiàn)。這種發(fā)言從前并不稀奇,為什么那次引發(fā)了大爭論?事后之見,這正是特定發(fā)展形態(tài)的時代紅利已經(jīng)到頭了,資源爭搶愈發(fā)緊張,“高考-中產(chǎn)”神話在更多的人認知中逐漸崩潰。

“小鎮(zhèn)做題家”一詞流行,最初是985名校學生的自嘲,即便是高考的優(yōu)勝者也并沒有完美兌現(xiàn)“高考-中產(chǎn)”神話,通往中產(chǎn)路上的種種文化資本要求依然將他們區(qū)隔,諸多渠道、資源依舊向他們關閉。之后的“孔乙己的長衫”,更是直白表達出更多人在應試教育中被“高考-中產(chǎn)”神話抬高的預期,落不了地,高畢業(yè)生人數(shù)撞出高青年失業(yè)率的憤懣。

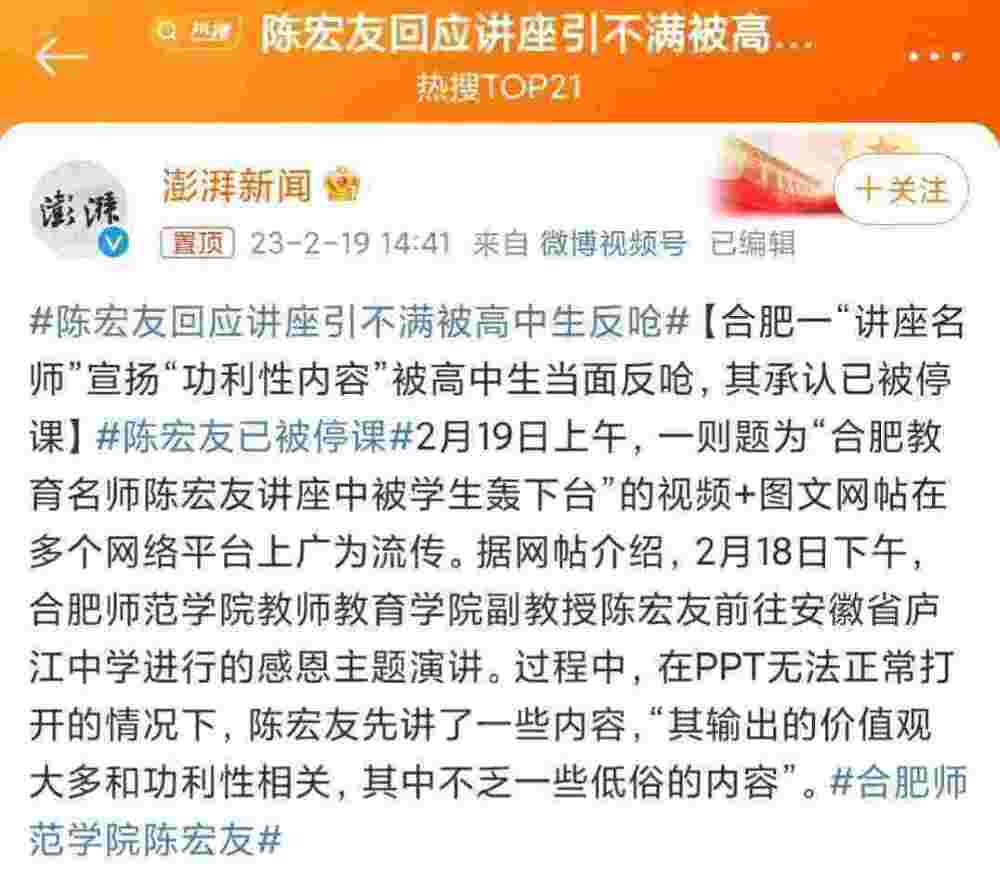

從前埋伏在神話下的污泥濁水也暴露了出來,合肥學生搶奪話筒事件中,正是因為學生勇敢打斷了“給高三學生打氣”的合理化情境,臺上講者的“考的越好,越多女性可供挑選”“外國人血統(tǒng)崇高,鼓勵去改善基因”才顯得更加惡心,可以揣測曾有多少類似的言論,在鼓勵高考生的公開演講中堂而皇之、順順當當。

上述是大眾流行話語中的現(xiàn)象,在知識討論與出版領域中,教育與青年出路也是時興話題。項飚與《精英的傲慢》作者邁克爾·桑德爾的對談中,一句話刺破了多少自由主義式的勵志幻夢:“‘你能去到你夢想的任何地方。‘不是的,你要知道,你的夢并不真正地屬于你自己,它只是霸權在你腦海中的投影。做白日夢的時候,你其實已經(jīng)在某種程度上成為了霸權的俘虜。真正的自我是在附近、在你與周圍人的關系中找到的。”

《金榜題名之后》用學術語言回應了“小鎮(zhèn)做題家”問題,優(yōu)勢家庭學生總是更會上大學,更有明確生涯規(guī)劃與執(zhí)行能力,這是應試教育沒有交給“做題家”們的,所以只好憑直覺在“迷宮”里打轉(zhuǎn)。《縣中的孩子》呈現(xiàn)出多數(shù)農(nóng)村鄉(xiāng)縣學生的處境,流行話語里翻騰的熱詞和情緒顯得是那么狹隘、奢侈、多么城市中心主義。

所以在嘲笑、自憐后,曾被灌輸“高考-中產(chǎn)”神話后的你我,在生活中依然會真實受到兩重社會期待的擠壓。比起青年,其實父輩一代更難接受這種神話的破滅,總傾向繼續(xù)找補成“考研-中產(chǎn)”神話、“考公-中產(chǎn)”神話,倘若青年直接表露出對長期應試生活的厭倦與不接受,換來的經(jīng)常是劈頭蓋臉一頓“不孝”“自私”的指責,往后生活里也少不了各種軟磨硬泡,親戚說教。

另一面,十余年應試訓練的封閉里,多數(shù)青年并沒有很好實現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的社會化,能在廣泛社會接觸中理解自己在社會結構中的角色與位置,能在現(xiàn)實中更多的團結別人。不少青年人現(xiàn)實社會接觸是封閉的,但作為互聯(lián)網(wǎng)原住民,自如地在虛擬世界里遨游是天賦技能。

由此,青年更能掌握消費主義下各種亞文化的體系脈絡,更習慣在通過符號、緣趣,用新奇的身份認同去團結別人。只顧著埋頭刷題都變成“四體不勤,五谷不分”的樣子了,沒有一段時間在現(xiàn)實中摸爬滾打的復健訓練,自然不可能如專家、知識分子的愿能短期快速地“上山下鄉(xiāng)”“大航海”。

顯然,時下討論火熱的“青年問題”,實質(zhì)的指涉對象并不是所有青年的問題,而是“中產(chǎn)后備軍”問題。馬克思提出“產(chǎn)業(yè)后備軍”理論,指出資本主義條件下,資本家為了壓低工價,會自發(fā)制造失業(yè)人口作為產(chǎn)業(yè)后備軍,讓失業(yè)的人和有工作的人相互卷,有工作的人會暗自慶幸并接受更長工時與更低工價,失業(yè)的人會有更迫切的就業(yè)而需求不顧條件。

以此類推的“中產(chǎn)后備軍”問題,是既有中產(chǎn)的階級再生產(chǎn)與原先工農(nóng)的階級躍升之間的卷,既然是卷的結構性問題,那么再如何鼓勵個人努力或者呼吁個人降低預期是實質(zhì)無法解決問題,這些說法就如同復讀張話一樣,帶來的是社會氛圍保守化加劇,只有門戶私計,沒有普遍人類關懷與信念的平衡對沖,最終帶來的社會成本可能更是每個人都承擔不起的。

同樣關鍵的也在于為什么會把“中產(chǎn)后備軍”問題指認成“青年問題”?因為這是一個關于未來的問題,未來終歸是青年的,知識界和主流媒體們又長期把關于未來的希望寄托在“中產(chǎn)階級”這個概念上,“高考-中產(chǎn)”神話只不過是這場“中產(chǎn)大夢”的分泌物。

但實事求是地說,“中產(chǎn)階級”這個概念并沒有得到很好的反思和清理。倘若用經(jīng)濟指標區(qū)分,有無數(shù)種統(tǒng)計口徑可以劃出無數(shù)種中間階層,但沒人能真正在質(zhì)性意義上說清“中產(chǎn)”是什么。更清晰的是自 “新啟蒙思潮”以來,把中產(chǎn)視作在中國培育“公民社會”“公共領域”的主體,借媒介的部分市場化開放趨勢,以哈貝馬斯指出的資本主義早期階段“公共領域”為理想藍圖,促成一批媒體、公知與“覺醒者”成為第四權,長出類似歐美的民主+資本主義秩序。

但當真正的市場化鋪開、媒介基礎設施擴散后,大規(guī)模產(chǎn)生的新主體,卻和上述設想中“真誠、誠實、正直、可溝通”的理性市民社會小資形象大相徑庭甚至截然對立,他們有著各種混沌的面具:

狂熱飯圈粉絲、嘲諷解構樂子人、抽象狠活獵奇者、哲學黑話魔怔人…他們參與網(wǎng)絡討論就如同選擇特定意識形態(tài)參與一場角色扮演游戲。公知和“新聞學”的舊框架并沒有能力把握這些面具背后,新生代們的真實處境與具體面貌,只能用“民粹”含混的糊弄解釋,自然就被掃進了歷史的垃圾堆。

但失去這根柱子后,中產(chǎn)是什么呢?

如果是對于改開伊始的中國,中產(chǎn)的內(nèi)涵趨近于是市場化下重新長出的市民社會,那么對于當下的中國,中產(chǎn)究竟是什么?這是一個意識形態(tài)如何自圓其說的問題,也是一個關乎中國道路未來發(fā)展寄托于什么的問題。盡管有了星星點點的討論,但知識界或許和青年們一樣迷茫。

但是最終,人們只能相信并且必須相信青年有能力創(chuàng)造新東西、趟出新路,畢竟先烈的遺產(chǎn)終究由他們繼承。而遺產(chǎn)繼承的前提是債務清理,青年需要直面自己的弱點,把應對社會的基本技能補上,知識界需要清理過往陳舊框架,整個社會都該學著向舊世界與舊路徑告別。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號