導(dǎo)語(yǔ)

綠色革命在印度大為成功,讓上千萬(wàn)人免遭饑荒,這或許是近五十年農(nóng)業(yè)史上最為人津津樂(lè)道的話題之一。然而事實(shí)真的如此美好嗎?眼下,野心勃勃的官員、專家們正準(zhǔn)備在非洲大陸上續(xù)寫(xiě) “神話”,掀起一場(chǎng)新的綠色革命風(fēng)暴,此刻回顧舊革命的歷史、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)顯得尤為重要。

在這篇評(píng)論中,作者綜合了五篇反思性資料,從綠色革命的歷史動(dòng)機(jī)出發(fā),向讀者介紹矮桿小麥在印度落地所遭遇的阻力,分析美國(guó)糧食援助、饑荒敘事如何影響印度的農(nóng)政變遷,揭穿高產(chǎn)神話的創(chuàng)造過(guò)程和背后推手。

借助詳實(shí)的資料和清晰的數(shù)據(jù),本文有力的回?fù)袅霜M隘的“種子中心論”和傲慢的“技術(shù)進(jìn)步論”:1967-1968年冬季小麥的豐收能在多大程度上歸功于博洛格的貢獻(xiàn)?灌溉系統(tǒng)的發(fā)展和降水回歸的貢獻(xiàn)是怎樣被遮蓋的?新馬爾薩斯主義的美麗傳說(shuō)在這一刻便不攻自破了。

通過(guò)此文,讓我們一窺綠色革命的真實(shí)面貌。

作者 | 格倫·戴維斯·斯通(Glenn Davis Stone),華盛頓大學(xué)人類學(xué)和環(huán)境研究教授,自2000年以來(lái)一直在印度、菲律賓和美國(guó)研究轉(zhuǎn)基因農(nóng)業(yè)問(wèn)題。

翻譯|丁卯 Lancy

農(nóng)民被孟山都坑了之后,還不起貸款,高利貸的上門要債 | 圖片來(lái)源:紀(jì)錄片《苦澀的種子》中的截圖

一、引 言

要說(shuō)起農(nóng)業(yè)史上被討論最多的篇章,綠色革命確實(shí)不遑多讓。50年前,投入密集型、矮稈(“矮稈”或“半矮稈”)小麥和水稻品種在亞洲部分地區(qū)蔓延,很快就有數(shù)不清的書(shū)籍、文章、提案、演講、專欄文章、紀(jì)錄片和新聞稿引用了這一“傳奇”。然而,該傳奇故事之所以能夠余音不絕,是因?yàn)樗耍阂晃挥⑿郏ǔ錆M活力、言之鑿鑿、獲得諾貝爾和平獎(jiǎng)的美國(guó)育種家諾曼·博洛格(Norman Borlaug)),一個(gè)“惡棍”(不可阻擋的人口增長(zhǎng)),一個(gè)幸福的結(jié)局(據(jù)說(shuō)拯救了“十億人的生命”,讓許多農(nóng)民從繁重的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)中解放出來(lái)),以及一種樂(lè)觀的道德觀念,即科學(xué)創(chuàng)新可以解決世界問(wèn)題。

圍繞著綠色革命,特別是在印度展開(kāi)的綠色革命,也出現(xiàn)了批判性的聲音。多年來(lái),盡管在學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性上各有不同,很多作者都對(duì)社會(huì)公平以及資本主義滲透農(nóng)民經(jīng)濟(jì)等問(wèn)題有所關(guān)注。但在過(guò)去的幾年里,有關(guān)綠色革命的新研究成果層出不窮。這些研究成果以檔案為基礎(chǔ),有據(jù)可查。它們主要來(lái)自處于職業(yè)生涯早期的科學(xué)歷史學(xué)家。這篇評(píng)論綜合了五本關(guān)于歷史或科學(xué)/歷史混合書(shū)籍/論文,它們共同提供了對(duì)印度綠色革命的有趣和顛覆性的新理解——包括:推動(dòng)它的原因,它如何反映和影響農(nóng)業(yè)的關(guān)鍵思想,它如何塑造糧食生產(chǎn),以及科學(xué)創(chuàng)新到底有多重要。

2010年,歷史學(xué)家尼克·卡拉瑟(Nick Cullather)的著作《饑餓的世界:美國(guó)在亞洲對(duì)貧困的冷戰(zhàn)》帶頭開(kāi)啟了這個(gè)新的研究領(lǐng)域。接著是薩哈(Saha)(2012)的《1947-1975年印度基本糧食作物的國(guó)家政策、農(nóng)業(yè)研究和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型》;蘇勃拉曼尼亞(Subramanian)(2015)的《重溫綠色革命:20世紀(jì)印度的灌溉系統(tǒng)與糧食生產(chǎn)》;西格爾(Siegel)(2018)的《饑餓的國(guó)家:食物、饑荒與現(xiàn)代印度的形成》(基于2014年的學(xué)位論文);巴蘭斯基(Baranski)(2015)的《綠色革命小麥的廣泛適應(yīng)性》。此外,雖然奧爾森(Olsson)(2017)的《三農(nóng)的交叉路口:改革者們與美國(guó)和墨西哥鄉(xiāng)村的重塑》(基于2013年的學(xué)位論文)沒(méi)有特別關(guān)注印度,但同樣值得一提。由于這群歷史學(xué)家的見(jiàn)解與綠色革命的傳奇故事截然不同,因此我們首先要審視過(guò)去的傳奇及其起源。

二、制造傳奇

直到1967年末,在印度北方部署的矮稈小麥品種還遠(yuǎn)未被送上神壇。這些品種此前已經(jīng)在墨西哥種植了10年,卻鮮少登上新聞?lì)^條。洛克菲勒基金會(huì)的墨西哥農(nóng)業(yè)項(xiàng)目(MAP)研發(fā)出種子,幫助墨西哥成為了小麥出口國(guó),還讓商業(yè)農(nóng)場(chǎng)主們的腰包鼓了起來(lái)(Cullather,2010, p. 68)。在印度,矮桿小麥卻引發(fā)了巨大反響,好幾股力量匯聚在一起,制造了這一傳奇。

其中一股力量是發(fā)展迅速的現(xiàn)代環(huán)保運(yùn)動(dòng),該運(yùn)動(dòng)在印度愈演愈烈, 并對(duì)印度的人口過(guò)剩問(wèn)題高度關(guān)注。值得注意的是,1968年,保羅·埃利希(Paul Ehrlich)的暢銷書(shū)《人口炸彈》宣布,印度將無(wú)法避免“馬爾薩斯陷阱”【譯者注:人口增長(zhǎng)是按照幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的,而生存資源僅僅是按照算術(shù)級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的,多增加的人口總是要以某種方式被消滅掉,人口不能超出相應(yīng)的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。這個(gè)理論就被人稱為“馬爾薩斯陷阱”。】。

另一股力量來(lái)自博洛格,他在1970年的諾貝爾獲獎(jiǎng)感言中宣布,已經(jīng)在“兩種對(duì)立力量——糧食生產(chǎn)的科學(xué)力量和人類繁衍的生物力量”的持久戰(zhàn)中取得了勝利(Borlaug,1970)。博洛格在他漫長(zhǎng)的余生中,一直致力于打造某些人所謂的綠色革命品牌(Sumberg et al.)。此外,美國(guó)政府領(lǐng)導(dǎo)人也有理由大力宣傳亞洲采用了美國(guó)支持的農(nóng)業(yè)技術(shù),林登·約翰遜(Lyndon Johnson)【譯者注:美國(guó)第36任總統(tǒng)】在菲律賓的一片矮稻田里大擺造型,宣稱反饑餓戰(zhàn)爭(zhēng)是他唯一尋求升級(jí)的戰(zhàn)爭(zhēng)。當(dāng)美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署的威廉·高德創(chuàng)造了“綠色革命”這個(gè)名字時(shí),他明確地將其與蘇聯(lián)的紅色革命進(jìn)行了對(duì)比。

1966年,林登·約翰遜訪問(wèn)位于菲律賓的國(guó)際水稻研究所(IRRI) | 圖片來(lái)源:國(guó)際水稻研究所(IRRI)

最近,對(duì)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)感興趣的人熱心地宣傳綠色革命的傳奇,以勾勒出一副藍(lán)圖,即轉(zhuǎn)基因作物是養(yǎng)活全球南方國(guó)家的關(guān)鍵(Glover, 2010; Stone,2002)。孟山都的一位首席執(zhí)行官講述了他拜訪年邁的博洛格的故事,博洛格還因只經(jīng)歷了綠色革命,卻看不到“基因革命”可能拯救非洲的那一天而遺憾落淚。21世紀(jì)初,人們也呼吁進(jìn)行一場(chǎng)新的“非洲綠色革命”(Schurman,2018),其中不免宣揚(yáng)綠色革命可以避免饑荒的種種“神跡”,并將饑餓描述為一個(gè)非政治性的純技術(shù)問(wèn)題(Cullather, 2010, pp. 264-265)。

所有這些都以種子為中心展開(kāi)敘述,即博洛格培育出了創(chuàng)新的高產(chǎn)矮桿小麥,在他極力抗衡印度當(dāng)權(quán)派中守舊的傳統(tǒng)主義者并取得勝利后,這種矮桿小麥被廣泛種植。自此,矮桿小麥與矮桿水稻一起,在化肥以及擴(kuò)大灌溉的推動(dòng)下,被認(rèn)為徹底革新了發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)業(yè),避免了饑荒——尤其是在人口過(guò)剩的印度,在20世紀(jì)60年代,印度只能靠成船的美國(guó)小麥維持生存。

如前所述,這種敘述一直遭到挑戰(zhàn)和批評(píng)。矮桿小麥項(xiàng)目的目標(biāo)是印度最大、最富裕的農(nóng)場(chǎng),這在早期就引起了人們的嚴(yán)重關(guān)切。薩哈(2012) 揭示了印度有影響力的國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)(Planning Commission)的工作【譯者注:印度制訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的官方機(jī)構(gòu),是早年模仿蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。1950年3月設(shè)立,2015年1月,被莫迪政府撤銷】,其成員并非傳說(shuō)中傳統(tǒng)的盧德派【譯者注:指拒絕技術(shù)進(jìn)步的群體】。相反,在經(jīng)歷了幾個(gè)世紀(jì)的殖民統(tǒng)治和恐怖的分裂之后,為避免成為一個(gè)“珍貴”的冷戰(zhàn)附庸國(guó),他們?cè)噲D建立一個(gè)功能齊全的國(guó)家,并掌握印度的農(nóng)業(yè)命運(yùn)。印度缺乏制造業(yè)投入,而農(nóng)村勞動(dòng)力和有機(jī)肥料卻很充足,計(jì)劃委員會(huì)明智地希望能利用這些資源。他們并不反對(duì)使用化肥,但認(rèn)為這對(duì)國(guó)家和農(nóng)民來(lái)說(shuō)都成本極高。濃縮肥料的使用也會(huì)帶來(lái)生態(tài)問(wèn)題:他們引用的研究表明,化學(xué)制品應(yīng)當(dāng)與大量的有機(jī)肥料結(jié)合使用,以保持土壤肥沃——這是當(dāng)今印度許多人希望遵循的立場(chǎng)(Anand, 2011)。

博洛格將這些觀點(diǎn)視為創(chuàng)新和進(jìn)步的障礙,隨著綠色革命避免饑荒的傳說(shuō)逐漸建構(gòu)完成,博洛格的反對(duì)者們基本上都被打入了農(nóng)業(yè)史的垃圾堆。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響的批評(píng)也很早就開(kāi)始了,發(fā)展學(xué)者們記錄了新種子一經(jīng)傳播,貧富農(nóng)民之間的差距就會(huì)擴(kuò)大的現(xiàn)象(Frankel, 1971; Glaeser, 1987; Ladejinsky, 1969; Pearse, 1980)。這個(gè)國(guó)家最富有的農(nóng)民享受著國(guó)家補(bǔ)貼的意外之財(cái)(就像他們以前在墨西哥一樣),而許多貧窮的農(nóng)民卻負(fù)擔(dān)不起新種子的投入,這一不公平現(xiàn)象被綠色革命的流行敘述忽略了,但最終甚至洛克菲勒基金會(huì)自己都承認(rèn)了這個(gè)問(wèn)題的存在(Conway, 1997)。

范達(dá)娜·席瓦(Vandana Shiva)的《綠色革命的暴力》(1991)對(duì)新作物的農(nóng)業(yè)生態(tài)進(jìn)行了嚴(yán)肅的分析,并對(duì)綠色革命的潛在政治計(jì)劃進(jìn)行了廣泛的批評(píng)。盡管該書(shū)被廣泛閱讀,但許多科學(xué)家認(rèn)為席瓦的攻擊更多的是激進(jìn)主義,而不是學(xué)術(shù)研究,甚至歷史學(xué)家也與之保持距離(Siegel, 2018, p. 186)。約翰·珀金斯(John Perkins)的《地緣政治與綠色革命》(1997)因其對(duì)農(nóng)業(yè)變革的政治基礎(chǔ)的分析而獲得了更多的學(xué)術(shù)關(guān)注。他將綠色革命重新塑造為一個(gè)政治冷戰(zhàn)計(jì)劃,這與博洛格關(guān)于農(nóng)業(yè)科學(xué)與人口的去政治化觀點(diǎn)形成了鮮明對(duì)比,這開(kāi)辟了一個(gè)新的框架,鼓勵(lì)了新的研究范式。

三、新的歷史

雖然沒(méi)有把重點(diǎn)放在印度,但奧爾森的書(shū)為我們提供了很重要的背景,也就是墨西哥農(nóng)業(yè)項(xiàng)目是如何受到洛克菲勒基金會(huì)為美國(guó)南部貧困棉花佃農(nóng)提供的項(xiàng)目的啟發(fā)。這些項(xiàng)目促進(jìn)了小農(nóng)從市場(chǎng)中獨(dú)立出來(lái),合理利用農(nóng)場(chǎng)資源,并增加自給作物的產(chǎn)量,以使小農(nóng)免于借貸。(Olsson, 2017, p. 106; Harwood, 2009)——對(duì)于一個(gè)將向富裕的印度商業(yè)農(nóng)場(chǎng)主提供投入密集型種子的項(xiàng)目來(lái)說(shuō),這是一個(gè)具有諷刺意味的開(kāi)始。

但正如庫(kù)拉瑟所指出的,墨西哥農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的焦點(diǎn)迅速?gòu)膸椭鞲缧∞r(nóng),轉(zhuǎn)變?yōu)閷⒛鞲缱鳛檗r(nóng)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室——特別是為亞洲實(shí)驗(yàn),因?yàn)閬喼薇徽J(rèn)為遭受人口/糧食不均的影響(Cullather, 2010, p. 44)。墨西哥實(shí)際上不存在糧食/人口缺口;雖然農(nóng)村貧困,但仍能出口牛、蔬菜、水果和咖啡(Cullather, 2010, pp. 43–44)。盡管如此,墨西哥農(nóng)業(yè)項(xiàng)目仍然專注于提高作物單位面積產(chǎn)量,這是“在尋找問(wèn)題的解決方案”(Cullather, 2010, p. 45)。博洛格可能把他的工作視為世界饑餓和農(nóng)業(yè)工業(yè)科學(xué)之間的原始沖突的一部分,但實(shí)際上,在當(dāng)時(shí)流行的發(fā)展理論驅(qū)動(dòng)下,他成為了一系列相互關(guān)聯(lián)的政治和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目中的一個(gè)代理人。

許多本世紀(jì)中葉的思想家們認(rèn)為,人口增長(zhǎng)只不過(guò)是向農(nóng)村增加了過(guò)剩的人手,超出了耕種、種植和收割的實(shí)際所需。將過(guò)剩的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到城市工廠工作,在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為可以提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。(Cullather, 2010, p. 147)。但是就在綠色革命作物被種植的時(shí)候,這些關(guān)于農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)的理論被顛覆了。

1964年,經(jīng)濟(jì)學(xué)家西奧多·舒爾茨(Theodore Schultz)在《改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)》一書(shū)中認(rèn)為,農(nóng)民雖然需要外部工業(yè)投入來(lái)提高產(chǎn)量,但是效率很高。1965年,經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃斯特·博塞拉普(Ester Boserup)的《農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)的條件》表明,農(nóng)村社會(huì)通過(guò)以勞動(dòng)力為基礎(chǔ)的集約化,在不借助外部技術(shù)的情況下,讓人們?cè)趽頂D的土地上工作,縮短休耕時(shí)間,增加施肥、耕作和除草的勞動(dòng)力,以提升單位面積和單位時(shí)間的產(chǎn)量。

印度甚至也發(fā)生了一樣的情況,事實(shí)上,這就是博塞拉普最初見(jiàn)解的來(lái)源(Boserup, 1999, p. 20)。綠色革命的狂熱者通常忽略了這一研究,并駁斥了那些“浪漫化”小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)的人 (Borlaug & Dowswell, 1995, p. 123),但博塞拉普關(guān)于集約化的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)證研究并沒(méi)有什么浪漫可言(e.g., Boserup, 1970; Netting, 1993; Stone, 2001; Turner &Ali, 1996)。

冷戰(zhàn)時(shí)期,美國(guó)擔(dān)心農(nóng)村貧困會(huì)滋生共產(chǎn)主義叛亂,這種憂慮推動(dòng)了基于本世紀(jì)中期理論的農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。這在印度尤其如此,因?yàn)樗鶈T遼闊,在殖民時(shí)代有過(guò)饑荒歷史,以及受到共產(chǎn)主義的影響(Saha, 2012)。但印度農(nóng)村陷入困境的一個(gè)更重要原因是尼赫魯總理堅(jiān)持以犧牲農(nóng)業(yè)為代價(jià)發(fā)展重工業(yè)。美國(guó)政府鼓勵(lì)城市工業(yè)優(yōu)先發(fā)展(Cullather, 2010, p. 230),美國(guó)農(nóng)業(yè)游說(shuō)團(tuán)體阻止任何試圖“提高美國(guó)主要順差進(jìn)口國(guó)之一(印度)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的真正努力”(Siegel, 2018)。美國(guó)的PL‐480糧食援助計(jì)劃成為印度糧食政策的核心,也是傾銷美國(guó)剩余糧食的主要工具。和帕金斯一樣,庫(kù)拉瑟認(rèn)為美國(guó)的糧食運(yùn)輸并沒(méi)有解決印度在20世紀(jì)60年代的糧食短缺問(wèn)題,反而通過(guò)阻礙印度對(duì)糧食生產(chǎn)進(jìn)行投資而造成了這一問(wèn)題(Cullather, 2010, p. 144)。

1966年,林登·約翰遜與英迪拉·甘地(時(shí)任印度總理)在白宮 | 圖片來(lái)源:林登·約翰遜總統(tǒng)圖書(shū)館暨博物館(Lyndon B. Johnson Library)

但是,印度的經(jīng)濟(jì)政策一邊削弱小麥生產(chǎn),一邊又鼓勵(lì)非糧食經(jīng)濟(jì)作物的種植。曾幾何時(shí),博洛格簡(jiǎn)單粗暴地以馬爾薩斯主義來(lái)審視印度的糧食種植危機(jī),但也正是在這里,以百萬(wàn)英畝計(jì)的土地已經(jīng)由水稻種植轉(zhuǎn)向黃麻種植。印度農(nóng)業(yè)甚至在20世紀(jì)60年代中期實(shí)現(xiàn)了出口繁榮,諷刺的是,大部分黃麻運(yùn)往美國(guó)以后,被制成了拖拉機(jī)座椅和麻布袋,而這些拖拉機(jī)生產(chǎn)出來(lái)的過(guò)剩糧食又被裝到這些麻袋里運(yùn)回了印度(Cullather, 2010, p. 181)。

但是,正如西格爾所指出的,到20世紀(jì)60年代中期,印度已經(jīng)準(zhǔn)備好重新思考后殖民時(shí)代的經(jīng)濟(jì)安排:土地改革逐漸消失,控制市場(chǎng)參與者的努力停滯不前,尼赫魯意識(shí)形態(tài)正在瓦解。然后,1965 年,命運(yùn)以干旱的形式介入,引領(lǐng)庫(kù)拉瑟開(kāi)始深入研究饑荒和饑荒敘事的時(shí)機(jī)、意義和后果。他寫(xiě)道,“宣布緊急狀態(tài)的能力賦予了巨大的權(quán)力,因此,國(guó)家、政客和各派系都在爭(zhēng)奪預(yù)測(cè)、定義和解釋饑荒的權(quán)力”,我們對(duì)綠色革命的歷史記憶正是從這種斗爭(zhēng)中產(chǎn)生的(Cullather, 2010,第206頁(yè))。

美國(guó)總統(tǒng)林登-約翰遜當(dāng)時(shí)正努力說(shuō)服國(guó)會(huì)為加強(qiáng)糧食援助買單,他帶頭提出了饑荒的說(shuō)法——印度農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)對(duì)此感到驚訝,稱這是在危言聳聽(tīng)(Cullather, 2010, p. 223)。1966年,美國(guó)新聞?lì)^條報(bào)道印度比哈爾邦發(fā)生饑荒,而更加了解印度的英國(guó)記者們對(duì)此態(tài)度則更加謹(jǐn)慎(Dunn, 1966)。但當(dāng)干旱持續(xù)到第二年,馬爾薩斯的警報(bào)(Malthusian alarms)響起,專家們警告說(shuō),印度人可能很快就會(huì)人吃人。但是“不巧的是,印度官員宣布饑荒是假的”,記者們尋找饑餓的農(nóng)民結(jié)果徒勞無(wú)功(Cullather, 2010, p. 223)。甚至在比哈爾邦,后來(lái)的人口統(tǒng)計(jì)分析也很少發(fā)現(xiàn)過(guò)高死亡率的證據(jù)(Cullather,2010,第223頁(yè);《Maharatna》,1992,第353-354頁(yè))。

可以肯定的是,對(duì)比哈爾的窮人來(lái)說(shuō),這是艱難的一年——甘地總理發(fā)現(xiàn)援引印度的“饑荒法典”(famine codes)是一種權(quán)宜之計(jì)——但問(wèn)題并不在于人口增長(zhǎng)超過(guò)糧食產(chǎn)量,而是黃麻和甘蔗等經(jīng)濟(jì)作物歉收,導(dǎo)致農(nóng)活枯竭。但這些發(fā)生在1966年至1967年的事件,將一個(gè)被夸大的比哈爾邦饑餓故事,蛻變成一個(gè)關(guān)于印度已經(jīng)越過(guò)馬爾薩斯不歸點(diǎn)的悲慘幻想。

這場(chǎng)旱災(zāi)提供了博洛格所說(shuō)的 “天時(shí)地利”;它開(kāi)始時(shí),博洛格和他的印度合作者M(jìn)S Swaminathan正開(kāi)始在印度北部繁殖墨西哥種子,它結(jié)束時(shí),正好是新種子第一個(gè)豐收年到來(lái)之前。然后,在充足的灌溉基礎(chǔ)上,再加上良好的降雨,1967-1968年冬季小麥獲得了豐收。墨西哥種子獲得了廣泛認(rèn)可,但“幾乎所有作物——棉花、茶葉、黃麻......的產(chǎn)量都創(chuàng)下了歷史新高”,甚至在中國(guó)這樣沒(méi)有種植過(guò)綠色革命谷物的國(guó)家也是如此(Cullather, 2010,第233頁(yè))。

所有這些新的歷史不僅深入地涉及了在試驗(yàn)田和農(nóng)民的田地里發(fā)生了什么,而且還涉及了綠色革命如何改變了人們對(duì)農(nóng)業(yè)研究和創(chuàng)新的思維。Baranski考察了作物改良的基本哲學(xué)是如何在育種界的政治中陷入困境的。她著重研究了“廣泛適應(yīng)性”(Wide adaptation-WA)的概念;也就是說(shuō),植物育種,據(jù)稱能在各種生長(zhǎng)條件下,而不是在特定的宏觀環(huán)境下,最大化提高產(chǎn)單位面積產(chǎn)量。印度農(nóng)業(yè)站的育種者吹捧這種特性是理想的,但大多數(shù)生態(tài)學(xué)家認(rèn)為它是可疑的,就像許多印度農(nóng)業(yè)科學(xué)家在20世紀(jì)60年代所做的那樣(Baranski, 2015a)。這種作物改良哲學(xué)的興起與其說(shuō)是一個(gè)關(guān)于“農(nóng)業(yè)技術(shù)的勝利”(agronomic superiority)的故事,不如說(shuō)是一個(gè)關(guān)于個(gè)性、政治和宣傳的故事。

博洛格提出了“廣泛適應(yīng)性”(wide adaptation)的概念,通過(guò)“穿梭育種”(shuttle breeding)——冬天在墨西哥北部沙漠【編者注:主要是在Sonora的Yaqui Valley地區(qū),這里的土壤肥力和灌溉條件要好得多】種植小麥,從中選種來(lái)在墨西哥中部山區(qū)(主要是在墨西哥城附近的Chapingo和Toluca地區(qū),土壤肥力相對(duì)較差)種植——以此來(lái)選出具有“光周期不敏感”(photoperiod insensitivity)特性的種子。由于特定歷史時(shí)刻的原因,具有“廣泛適應(yīng)性”的種子因?yàn)槠浞柿厦舾行裕╢ertiliser responsiveness)而被選擇。在20世紀(jì)40年代,很少有糧食作物被大量施肥,育種者對(duì)密集化學(xué)施肥沒(méi)有興趣,但隨著戰(zhàn)時(shí)固氮軍需工廠的激增,氮肥必然會(huì)越來(lái)越多(Baranski, 2015a,第12頁(yè))。博洛格開(kāi)始為墨西哥日益壯大的資本主義農(nóng)民階級(jí)培育小麥,這些農(nóng)民能夠負(fù)擔(dān)得起化肥,也能享受國(guó)家補(bǔ)貼的灌溉。這些種子的“廣泛適應(yīng)性”只是一種欺騙性的說(shuō)法:它們可以在各種土壤和緯度上生長(zhǎng),但前提是要有充足的肥料和灌溉。

但印度不是墨西哥。它是一個(gè)大得多的國(guó)家,在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)方面有著巨大的差異,被資本主義和共產(chǎn)主義、工業(yè)/城市、農(nóng)業(yè)/農(nóng)村以及不同地區(qū)利益之間的緊張關(guān)系撕裂。為北方富裕的商業(yè)灌溉小麥種植者提供種子和有補(bǔ)貼的資源將是一個(gè)棘手的問(wèn)題(Saha, 2012, pp. 98-99)。

因此,博洛格的團(tuán)隊(duì)聲稱,墨西哥的種子即使在低肥力和有限的灌溉條件下也能生長(zhǎng)茂盛:它們“對(duì)灌溉和極重的施肥有反應(yīng),但并不一定需要”(Baranski,2015a,第104頁(yè))。他們還提出,在理想環(huán)境中生長(zhǎng)的品種可以在相對(duì)惡劣環(huán)境(marginal environment)中表現(xiàn)良好,但反之則未必(Baranski, 2015a, p. 138)。Baranski表示,這種說(shuō)法是虛構(gòu)的(蘇布拉曼尼亞也是如此,引用了不同的數(shù)據(jù)):只有在每公頃施肥至少80公斤的情況下,博洛格的旗艦品種的產(chǎn)量才會(huì)超過(guò)當(dāng)?shù)氐母邨U小麥。(Baranski,2015a,第179頁(yè);2015b;蘇勃拉曼尼亞,2015,第55頁(yè))。正因?yàn)榇耍词褂《扔N家已經(jīng)開(kāi)發(fā)了他們自己的矮稈小麥品種,但他們遲遲沒(méi)有推廣。他們更傾向于改良當(dāng)?shù)仄贩N,使其適應(yīng)投入的實(shí)際可用性。

然而,在綠色革命宣布避免饑荒(averted famine) 之后,WA成為印度主要的育種策略。新的歷史敘事針對(duì)避免饑荒的說(shuō)法提出了令人不安的質(zhì)疑。尤其是薩勃拉曼尼亞(Subramanian),他不僅思考了小麥單位面積產(chǎn)量(yields)上升的原因,還思考了綠色革命期間糧食總產(chǎn)量是否有所上升。他的研究避開(kāi)了通常的(欺騙性的)干旱年份(1966-1967)和1968年的比較,而是比較了干旱前、綠色革命和革命后的時(shí)期。為了做到這一點(diǎn),他將自己的分析與隱藏在歷史盲點(diǎn)中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)(也許是因?yàn)樗鼈兣c綠色革命的傳說(shuō)矛盾重重)。

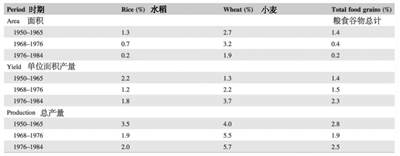

在Sarma和Gandhi(1990,第17頁(yè))之后,薩勃拉曼尼亞(2015,第44頁(yè))發(fā)現(xiàn)印度糧食生產(chǎn)的真正突破開(kāi)始于1950年左右,而60年代中期實(shí)際上標(biāo)志著“15年糧食生產(chǎn)和谷物產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)放緩的開(kāi)始”(Subramanian, 2015,第9頁(yè))。1967年之后,小麥的產(chǎn)量確實(shí)增加了(表1),但小麥只是印度第三重要的作物,僅次于高粱,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于水稻。對(duì)于最重要的糧食作物水稻來(lái)說(shuō),在綠色革命期間,單位面積產(chǎn)量(yields)和種植面積的增長(zhǎng)速度實(shí)際上放緩了;因此,一直以3.5%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)的水稻總產(chǎn)量,放緩至1.9%,下降了46%(表1)。糧食谷物類總產(chǎn)量,一直以2.8%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),在綠色革命期間放緩至1.9%,下降了32%。

表1:綠色革命前、中、后小麥、水稻和糧食谷物的調(diào)整年增長(zhǎng)率 | 圖片來(lái)源:Subramanian (2015, p. 45),基于Sarma and Gandhi (1990)

此外,轉(zhuǎn)向小麥的部分代價(jià)是由豆類支付的,豆類對(duì)人類飲食(由于其高蛋白)和農(nóng)業(yè)生態(tài)(作為固氮?jiǎng)┒贾陵P(guān)重要(Saha,2013年,第300頁(yè))。豆類單位面積產(chǎn)量一直以每年1.2%的速度增長(zhǎng),但在綠色革命期間卻下降了(Subramanian, 2015年,第43頁(yè))。(其他分析提出了不同但一致的觀點(diǎn);例如Byerlee[(1992),第478頁(yè)]將產(chǎn)量按十年進(jìn)行集中,發(fā)現(xiàn)20世紀(jì)60年代,大米、粗糧和所有谷類的單位面積產(chǎn)量增長(zhǎng)比之前或之后都要慢。)

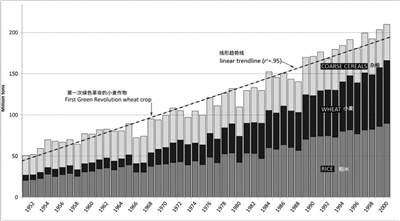

由于這些數(shù)據(jù)明顯地與印度綠色革命年代的傳說(shuō)相矛盾,讓我們用印度食品生產(chǎn)的長(zhǎng)期模式的圖表分析來(lái)補(bǔ)充薩勃拉曼尼亞的周期性分解。圖1顯示了20世紀(jì)后半葉糧食產(chǎn)量增長(zhǎng)的強(qiáng)烈線性趨勢(shì)。特別要注意的是,在綠色革命前的兩年干旱期間的產(chǎn)量下降之后,產(chǎn)量恢復(fù)到了早期的趨勢(shì),沒(méi)有“革命”的跡象。

圖1:20世紀(jì)后半葉印度主要糧食作物的生產(chǎn)趨勢(shì) | 圖片來(lái)源:印度農(nóng)業(yè)與合作部http://agricoop.nic.in和http://eands.dacnet.nic.in/latest_20011.htm

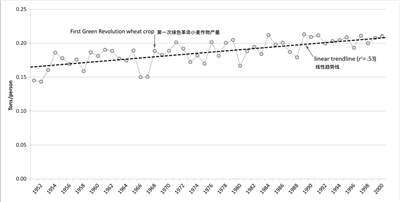

但是,由于印度的綠色革命總是被框定在新馬爾薩斯主義的框架下,我們必須考慮生產(chǎn)增長(zhǎng)和人口的關(guān)系。圖2顯示,雖然墨西哥小麥的第一次收成與為期兩年的干旱的結(jié)束相吻合,但它并沒(méi)有顯示出印度自20世紀(jì)中葉以來(lái)人均糧食產(chǎn)量穩(wěn)步線性增長(zhǎng)的變化。

圖2:印度糧食總產(chǎn)量除以人口趨勢(shì) | 圖片來(lái)源:印度農(nóng)業(yè)與合作部 http://agricoop.nic.in和http://eands.dacnet.nic.in/latest_20011.htm

薩勃拉曼尼亞甚至更進(jìn)一步提出了,小麥繁榮的主要原因不是博洛格的種子,甚至不是受補(bǔ)貼的化肥,而是私人管井建設(shè)的大規(guī)模激增 (2015,pp. 9, 182-233)。事實(shí)再次證明,時(shí)機(jī)的把握至重要。就在1965年,世界銀行的一個(gè)代表團(tuán)說(shuō)服印度推行基于私人管井的灌溉政策;其目標(biāo)并不是生產(chǎn)更多的糧食——更多的水壩或公共管井灌溉可能會(huì)更好——而是促進(jìn)“高投入、高產(chǎn)出農(nóng)業(yè)”(Subramanian, 2015, 192頁(yè),210-211頁(yè))。在政府貸款、補(bǔ)貼和農(nóng)村電氣化(部分是為了運(yùn)行管井泵)的推動(dòng)下,到1969年,有近25萬(wàn)戶私人管井在運(yùn)行,國(guó)家在小型灌溉和農(nóng)村電氣化上花費(fèi)了55 億盧比(Subramanian, 2015, pp. 192-193)。農(nóng)民是否采用新種子和增施肥料取決于他們是否有管井。

管井也是水稻生產(chǎn)的關(guān)鍵。20世紀(jì)70年代中期,隨著水稻農(nóng)場(chǎng)的管井?dāng)?shù)量激增,水稻生產(chǎn)迅速發(fā)展。這些井不僅提供了更多的水,還將農(nóng)民從季風(fēng)周期中解放出來(lái)(Subramanian, 2015,第37頁(yè))。與小麥一樣,矮稈水稻種子的作用被夸大了。薩勃拉曼尼亞驚嘆于“綠色革命”的擁護(hù)者和批評(píng)者都認(rèn)同“以種子為中心的敘事”,盡管他們對(duì)種子的影響持相反的立場(chǎng)(2015,第38頁(yè))。總的來(lái)說(shuō),他的分析否定了種子敘事論以及對(duì)農(nóng)業(yè)科學(xué)創(chuàng)新的盲目崇拜:畢竟灌溉是一種古老的農(nóng)業(yè)實(shí)踐,管井的普及不是由于技術(shù)上的任何突破,而是由于國(guó)家政策的改變促成的(Subramanian, 2015,第12頁(yè))。

位于印度奧迪沙邦(Odisha)的管井

圖片來(lái)源:wikimapia

四、啟 示

印度綠色革命的“傳奇”一直以來(lái)都不只是關(guān)于小麥進(jìn)口和短稈谷物。它是關(guān)于馬爾薩斯主義,假設(shè)戰(zhàn)后的印度證明了人口增長(zhǎng)超過(guò)糧食生產(chǎn)帶來(lái)的危險(xiǎn)。它還與新馬爾薩斯主義信念有關(guān),即技術(shù)創(chuàng)新是我們唯一的希望,能夠在條件成熟時(shí)拯救10億人的生命。

學(xué)者們也許打破了這個(gè)“傳奇”中的某些元素,社會(huì)活動(dòng)家們也許完全蔑視它,但這個(gè)傳說(shuō)的受益者支持它,并使其在我們的歷史想象中始終生機(jī)勃勃。這里討論的新歷史敘事提供了一個(gè)嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)反思。這些作品的歷史細(xì)節(jié)和詳細(xì)記錄,有時(shí)相互認(rèn)同,有時(shí)相互補(bǔ)充,構(gòu)成了一種連貫的重新解讀,幾乎摧毀了早期傳說(shuō)的所有支柱。小麥進(jìn)口不是由馬爾薩斯失衡造成的,而是由政策決策;小麥進(jìn)口既是產(chǎn)量不足的原因,也是一種補(bǔ)救措施;麥田傳奇般的勝利來(lái)自經(jīng)濟(jì)激勵(lì)、灌溉和雨水的回歸,而這些都是以犧牲更重要的糧食作物為代價(jià)的。糧食產(chǎn)量和人均糧食產(chǎn)量的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變,而綠色革命時(shí)期的增長(zhǎng)實(shí)際卻上是放緩的。

這個(gè)傳說(shuō)也是關(guān)于印度在作物育種方面的大膽新思維方式的覺(jué)醒,但新的研究表明,印度農(nóng)業(yè)科學(xué)家已經(jīng)在根據(jù)同樣有意義的哲學(xué)來(lái)開(kāi)發(fā)技術(shù),而這些哲學(xué)在綠色革命期間被取代了。對(duì)上世紀(jì)60年代末發(fā)生在印度的事情的重新思考確實(shí)是及時(shí)的。今天,世界上最大的慈善機(jī)構(gòu)正在為非洲的綠色革命和農(nóng)業(yè)技術(shù)奇跡的公共關(guān)系投入大量資金。正如庫(kù)拉瑟在書(shū)末所指出的,新革命的推廣在很大程度上依賴于引用新馬爾薩斯式的傳說(shuō),把舊革命說(shuō)成是純粹的技術(shù)勝利。人們不禁要問(wèn),新一輪的歷史學(xué)術(shù)研究是否在今天會(huì)喚醒這些曾經(jīng)的爭(zhēng)論?

—END—

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)