財產性收入來源分布觀察

筆者在《“財產性收入”—一個觀察社會性質的視角》一文中討論了可投資資產在國民中的分布。依據主流經濟學,在經濟體創造所財富的分配機制中,可投資資產這個“要素”分配到的就是財產性收入。本文進一步討論財產性收入的來源分布。

資金流量表:總量與來源

《中國統計年鑒2008》提供了《資金流量表(實物交易,2005年)》,描繪了全社會2005年資金流動的概況。該表將全社會分為四類主體,歸并為四個部門,分別是:

金融機構與金融機構部門:金融機構指主要從事金融媒介以及與金融媒介密切相關的輔助金融活動的常住單位,它主要包括中央銀行、商業銀行和政策性銀行、非銀行信貸機構和保險公司。所有金融機構歸并在一起,就形成金融機構部門。

政府單位與政府部門:政府單位指在我國境內通過政治程序建立的、在一特定區域內對其他機構單位擁有立法、司法和行政權的法律實體及其附屬單位。政府單位的主要職能是利用征稅和其他方式獲得的資金向社會和公眾提供公共服務。通過轉移支付,對社會收入和財產進行再分配。它主要包括各種行政單位和非營利性事業單位。所有政府單位歸并在一起,就形成政府部門。

住戶與住戶部門:住戶指共享同一生活設施、部分或全部收入和財產集中使用、共同消費住房、食品和其他消費品與消費服務的常住個人或個人群體。所有住戶歸并在一起,就形成住戶部門。

非常住單位與國外部門:所有不具有常住性的機構單位都是非常住單位。將所有與我國常住單位發生交易的非常住單位歸并在一起,就形成國外部門。

資金流量表中的“財產收入”數據見表一:

表一:2005年財產收入流向單位:億元

|

|

資金來源 |

資金運用 |

凈流入 |

|

住戶部門 |

4,612.84 |

1,144.70 |

3,468.14 |

|

金融機構部門 |

7,279.65 |

7,374.16 |

-94.50 |

|

政府部門 |

564.57 |

815.01 |

-250.44 |

|

國外部門 |

2,171.37 |

2,918.05 |

-746.67 |

|

非金融企業部門 |

6,859.19 |

9,235.70 |

-2,376.51 |

|

合計 |

21,487.62 |

21,487.62 |

0.00 |

數據顯示:居民部門是唯一的財產性收入凈流入部門,而金融機構部門、政府部門、國外部門、非金融企業部門都是凈流出部門。筆者曾發現,居民部門99%以上的可投資資產集中在不足1%的國民手中(《“財產性收入”—一個觀察社會性質的視角》)。換而言之,從財產擁有量的視角看,這個社會的主導者是不足1%的國民,他們從金融機構部門、政府部門、國外部門和非金融企業部門獲得財產性收入。

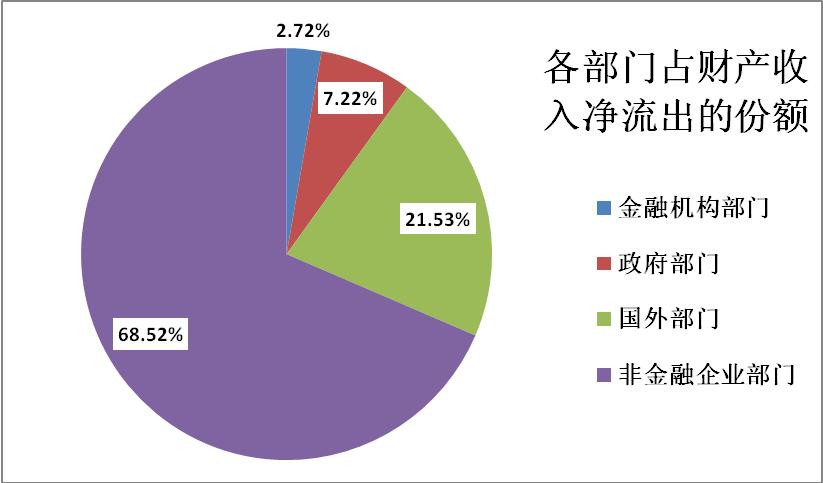

表一還告訴我們,財產性收入的首要提供者是非金融企業部門(占68.52%),其次是國外部門(占21.53%),政府部門、金融機構部門相對較小(見圖二)。

圖一:各部門提供財產凈流出的份額

國外部門為國內資產擁有者提供了不可忽視的(21.53%)的財產收入。這提示我們,我國已經進入資本輸出階段,不遲于2005年,國內資產擁有者已經開始獲得明顯的海外資本收益。

財產性收入的主要提供者是非金融企業部門(68.52%)。在其內部,財產性收入又是如何分布的?

投入產出表:行業分布的視角

《中國統計年鑒2008》提供了《投入產出表2005》,可供我們分析財產性收入的來源。

在《投入產出表2005》中將整個國民經濟分解為17個行業,從行業的視角,有三個指標得關注的指標:

其一是“總產出”,它表征著行業的規模,某種程度上也代表著社會對這個行業的依賴性;

其二是“增加值”,總產出包含其他部門提供的原材料和中間產品的價值,而增加值為本行業創造的價值;

其三是“營業盈余”,根據主流經濟學,一個行業創造的財富按勞動、權力、和資本三要素分配,在投入產出表中,增加值分解為:勞動者報酬、生產稅凈額、固定資產折舊、營業盈余。其中的固定資產折舊理論上用于補償資本磨損,其他各項分別對應于三要素。可見營業盈余限定了一個行業可提供的財產收入規模(注:營業盈余并不完全轉化為當期的資本分紅,通常有相當大的部分用于企業的資本擴張以及其它用途)。

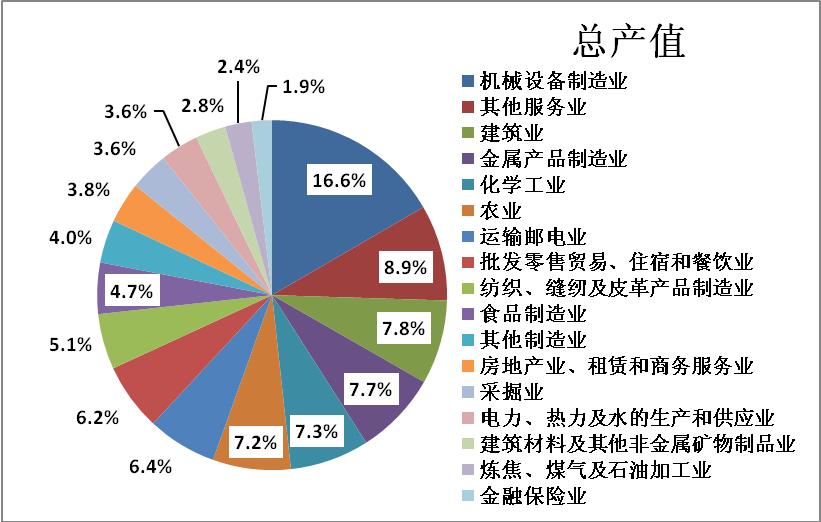

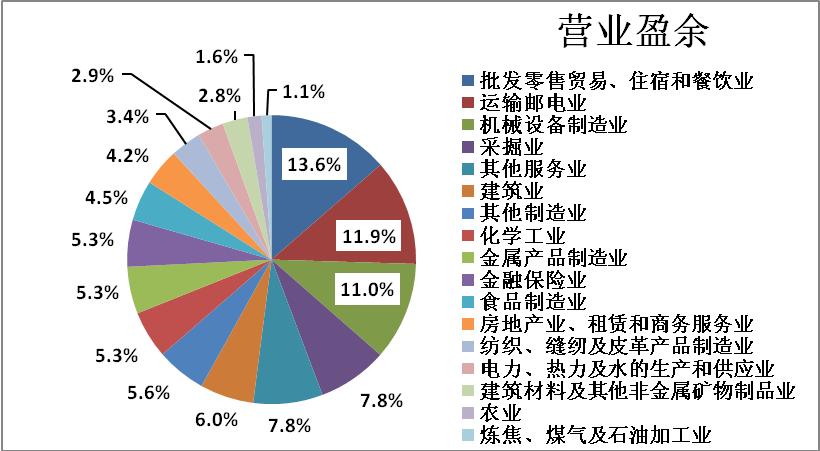

“橫看成嶺側成峰”,從這三個指標,我們看到了不同的“景觀”,見圖二、三、四:

圖二:總產值構成

圖三:增加值構成

圖四:營業盈余構成

觀察這三張圖,發現最位置變化最大的行業是金融保險業和農業。

金融保險業的總產出倒數第一,增加值升至倒數第二,而營業盈余升至倒數第八。這是一個產出小而盈利豐的行業。

反之,農業的總產值排在第五位,增加值排在第一位,而營業盈余卻排在倒數第二位。這是一個產出高而幾無盈利的行業。

金融保險業與農業的區別顯著。農業提供的產品是社會得以生存的基礎,而金融保險業提供的服務被視為最有價值的商品;農業是提供就業機會最多的行業,而金融保險業僅提供很少的就業崗位;如果用生物圈的視角看社會經濟系統,農業無疑處于食物鏈的低端,而金融保險業則位居頂端。

于是我們看到了高端與低端的差別。各行業高低端的的差異又源自何方?

生產函數理論用資本和勞力來解釋產出,仿此我們也可以試圖用資本和勞力來解釋利潤。現實經驗告訴我們,盈利能力與壟斷程度相關,問題是如何定量表示各行業的壟斷程度。

《統計年鑒2008》將工業分解為39個行業,分別按三個口徑提供了2007年的主要經濟指標,這三個口徑是:全國規模以上工業企業(表13-2)、大中型工業企業(表13-18)、國有及國有控股工業企業(表13-6)。

一個行業中,大中型工業企業所占份額越大,由規模形成的壟斷就越強。各項經濟指標中,固定資產凈值年平均余額 、負債合計 、所有者權益三項是表征企業體量最重要的指標,分別取大中型工業企業這三項指標占全國規模以上工業企業的份額,再計算其均值,以表征大中型企業占這個行業的份額,作為一個行業的規模壟斷指數。

同法,利用國有及國有控股工業企業的經濟指標,計算國有及國有控股工業企業占這個行業的份額,作為一個行業的行政壟斷指數。

由此,可觀察各行業利潤向量與資產總計、全部從業人員年平均人數、規模壟斷指數、行政壟斷指數向量的關系(見表二):

表二:2007年工業各行業利潤與各因素的相關系數

|

資產總計 |

規模壟斷指數 |

行政壟斷指數 |

全部從業人員年平均人數 |

|

0.70912 |

0.53524 |

0.5049 |

0.453612 |

相關系數顯示:資產是決定利潤的首要因素,其次為規模壟斷與行政壟斷,而就業人數位居最末。

從經濟體全局看,金融保險業無疑具有資本優勢與壟斷優勢;而農業在這兩方面均處于絕對劣勢。于是一個處于高端的控制位置,一個處于低端的苦力位置。

抓大放小:企業規模的視角

高端與低端的差別不僅表現在行業上,也表現在企業規模上。

在《中國統計年鑒》中,只在工業部門能找到按企業規模分檔的數據,且分檔準則前后不一致。只有2004年能找到既覆蓋整個工業,又分檔較細,且距今最近的數據。它出現在《中國統計年鑒2005》的“14-3按行業分全部國有及規模以上非國有工業企業主要指標(2004年)”和《中國統計年鑒2006》的“14-1全部工業企業主要經濟指標(2004年)”兩表中。據此整理、計算出的數據見表三:

表三:不同規模工業企業的資產、利潤與就業(2004年)

|

億元 萬人 |

資產總計 |

利潤總額 |

從業人員 |

|

大型企業 |

78,771.10 |

5,538.15 |

1,378.33 |

|

中型企業 |

75,407.38 |

3,645.76 |

2,130.12 |

|

規模以上小型企業 |

41,083.22 |

2,157.73 |

2,590.17 |

|

規模以下企業 |

45,445.08 |

1,723.75 |

3,205.32 |

|

合計 |

240,706.77 |

13,065.39 |

9,303.94 |

|

大型企業比重 |

32.72% |

42.39% |

14.81% |

|

中型企業比重 |

31.33% |

27.90% |

22.89% |

|

規模以上小型企業比重 |

17.07% |

16.51% |

27.84% |

|

規模以下企業比重 |

18.88% |

13.19% |

34.45% |

|

(萬元/人) |

資產總計/ 從業人員 |

利潤總額/ 從業人員 |

利潤總額/資產總計 |

|

大型企業 |

57.15 |

4.02 |

7.03% |

|

中型企業 |

35.40 |

1.71 |

4.83% |

|

規模以上小型企業 |

15.86 |

0.83 |

5.25% |

|

規模以下企業 |

14.18 |

0.54 |

3.79% |

注:規模以下企業為年銷售額不足500萬元的企業

數據顯示:資本明顯向大型企業集中,利潤向大型企業集中的格局更明顯,而就業卻反過來向規模以下企業集中。由此我們不但看到了高端與低端的差異,還看到了資本與國民的分離—大量國民就業的企業資本很少,而大量資本集中的企業就業崗位很少,利潤奇高。

經濟學家對此的解釋是:資本替代勞力。這種解釋掩蓋了經濟體的內部結構,似乎在整個經濟體中,人越來越不重要,社會財富越來越靠資本自動創造出來。

事實上,資本擁有者追逐利潤極大化的動力,驅使他們將最能控制與收獲利潤的環節抓在自己手中,為此不惜向這些環節投入巨額資本。這樣的環節有以下明顯的特征:其一,在生產組織中處于上層決策地位;其二,在貨幣循環中處于貨幣流入的端口;其三,在資源與市場的獲取中處于可壟斷地位。

于是,不管在哪個行業,有可能具有上述特征之一的環節上,都發育出一些巨型企業。產業政策對此的表述是“抓大放小”,“提高產業集中度”。

而在不具備上述任何一個特征的環節,從產業鏈的視角看,是容易被控制的苦力環節,為實現利潤極大化,需將其置于過度競爭的境地,以便以最低的代價從其中獲得所需的原材料、中間件。

于是人們看到,大型企業都力圖強化上述三個特征,而凡是可以被控制的環節,則設計成輔助、配套業務,以業務外包的形式交給小企業、規模以下企業乃至個體工商戶。

結果在我們的經濟體中形成了這樣的“生態環境”:創造財富的苦力活由眾多的小型企業和規模以下企業承擔,它們生存于過度競爭的環境之中,而收獲利潤的美差由大型企業獨攬,它們生存于壟斷環境中。大型企業豐厚的利潤很大程度上來自這個環境,大型企業遇到的風險,很大程度上靠轉移給這個環境而化解。

由此,我們方能理解經濟學與管理學的矛盾:經濟學家們總在論證競爭的合理性,而管理學家總在提供造成壟斷地位的策略。經濟學家們面對的是社會公眾和政治家,他們的任務是讓公眾接受艱難的生存現實,向政治家兜售有利于資本擁有者的治國方略;而管理學家面對的是資本家,他們的任務是教資本家更有效、輕松地獲得利潤。

由此,要真正理解市場經濟,與其向經濟學家學習,不如自己讀兩本管理學,因為后者是寫給“自己人”看的,不講真話就買不出錢。

其實,這種“經濟生態”是市場經濟的必然選擇,只要控制住大企業,就控制住了食物鏈的頂端,廣大勞動者創造的財富就可以逐層上移,大資本擁有者就避免了直接面對眾多財富創造者的麻煩。“君子遠庖廚”,這些骯臟、殘酷的事,還是讓“包工頭”們去干吧。

“利潤池”:產業鏈的視角

這樣的觀察視角其實不是筆者發現的,1998年5月號的《哈佛商業評論》上,發表了美國貝恩管理咨詢公司Orit Gadiesh和James L. Gilbert的《利潤池:戰略新視角》。文章稱:“利潤池”是在行業價值鏈上,行業在各個環節所賺取的利潤總和。利潤池的結構通常錯綜復雜。價值鏈上某些細分市場的“池水”會比另一些細分市場深,就是在各個細分市場內部“池水”也深淺不一。各個細分市場的利潤率有可能因客戶群體、產品種類、區域市場或分銷渠道的不同而大相徑庭。此外,一個行業的利潤聚集模式通常與收入聚集模式也迥然有別。

觀察兩個著名的產業鏈,證實了這個想法。

在為社會提供建筑物的相關產業鏈中,建材業提供原材料,建筑業實際蓋房子,房地產業則從事房地產開發、經營、管理和服務。注意,這里的“開發”絕非蓋房子,那是建筑業的事,說白了,房地產業干的主要是、拿地、搞批文、找錢、賣房子。

在2007年的胡潤富豪榜上榜者中,這三個行業上榜人數、財富及其占全榜比重見表四:

表四:2007年胡潤榜中房地產、建筑、建材業情況

|

行業 |

數量 |

占全榜比重 | ||

|

個數 |

財富(億元) |

個數 |

財富 | |

|

房地產 |

154 |

10,772 |

18.9% |

31.2% |

|

建材 |

11 |

333 |

1.4% |

1.0% |

|

建筑 |

11 |

236 |

1.4% |

0.7% |

顯然,離生產一線最遠的房地產業,聚集的財富遠超過生產一線的建材、建筑業。而房產業提供的就業崗位遠遠小于建材、建筑業。

這種差距導致了三個產業不同的面貌。統計年鑒的數據顯示:長年以來,房地產業的就業人數僅為建筑業的3%左右。而建筑業是大量農民工的就業場所,也是欠薪的重災區,有關報道連篇累牘。在百度上搜索“建筑業 欠薪”,能得到62900條信息。

2006年11月24日新華網云南頻道報道:“昆明市的建筑行業和服務行業、特別是小企業、小飯店、小作坊、小加工廠拖欠工人工資的情況較為嚴重,私營企業特別是建筑、服務等行業隨意延長勞動時間,不按規定發放加班工資的情況突出。(《昆明市:建筑、服務業仍是“欠薪”大戶》)

2007年1月31日金華日報報道“建筑行業仍是欠薪高發領域”(《建筑業仍是欠薪大戶》)

2008年 12月 15日內蒙古晨報報道稱“拖欠農民工工資情況幾乎全部發生在建筑行業”(《建筑行業緣何成欠薪大戶》);

2009年10月20日大慶晚報報道:“大慶市農民工工資拖欠案多發生在建筑工程行業中,導致拖欠工資現象主要原因是建筑工程款落實不到位,承包單位與發包單位存在工程量、工程質量、進度、材料漲價等糾紛以及‘包工頭’逃逸等問題,其中,工頭逃逸現象明顯增加。”(《大慶為1054民工追回欠薪524萬建筑行業仍是拖欠大戶》)

……

至于建材業,2006年震驚全國的山西黑窯工事件揭開了殘忍、骯臟的黑幕。我們這個號稱是“自由競爭”的產業鏈,將山西的黏土磚售價壓在每塊9分到1毛4分之間,而黑窯包工頭這一層的核算條件更苛刻,洪洞縣三條溝村黑窯的包工頭衡庭漢,核算條件為300元/萬塊,在這樣的價格水平上,根本不可能考慮給工人工資,連工人起碼的生活條件都無法滿足。這就是導致黑窯工現象泛濫的經濟核算根源。

由此,我們看到,這個產業鏈本質上是個自上而下的金字塔結構,實際創造財富的在最底層,每一層都力圖、并有能力攫取下一層創造財富的大頭,積累到頂端就造就出輝煌的“盛世”。利潤微薄,掙扎在生死線上的一線生產企業,淪落到欠薪,甚至靠打手、狼狗強迫奴工勞役的地步,而高踞頂端房地產商卻愜意地享用著法國大餐,在博客里優雅地描述海外風情,展示自己代表的先進文明,甚至可能心懷慈悲地指責包工頭之黑。但他們所擁有的這一切,正建立在包工頭之流人物的殘酷上,而包工頭們所得之利潤,甚至不如房地產商掉在桌下的面包屑!

醫藥行業是另一個令人矚目的行業。在2007年胡潤榜上,它制造的富豪據第六位,甚至多于金融業和裝備制造業。2006年的安徽華源“欣弗”事件,揭開了這個行業的不為人知的一面。

媒體告訴我們:“欣弗”每瓶到患者手中價格為38元,而出廠價僅2.2元,其中的利潤在0.3--0.5元之間。這意味著,患者為“欣弗”支付的藥費中,生產成本僅占4.47—5%,廠家利潤僅占0.79—1.32%!其余94.21%的價款到哪里去了?

這94.21%的資金,那怕只省下一半,這省下的一半那怕由患者和廠家對分,藥價將降低24%,而藥廠的利潤將在500%左右,簡直就是暴利。

安徽華源處于生產一線,它的上級華源集團處于產業鏈的頂端,其最擅長的功夫是兼并重組,說白了就是財富轉移。這個不創造財富的集團,在令國人眼花繚亂的兼并重組過程中負債累累,至少遭到了6家銀行逼債。華源集團卻坦然向國資委要求“200億元規模授信額度”,以“從根本上解決華源的債務危機”。

當安徽華源總經理裘祖貽因欣弗事件自縊身亡之時,華源集團董事長周玉成正策劃“私募百億欲完美謝幕”。而逼死裘祖貽的資金還不到一個億。

現實的產業鏈就這樣將創造的財富聚集到轉移財富的人們手中,而讓一線生產單位在生死線上掙扎,而正是這些一線生產單位,提供了最多的就業機會。“欣弗”事件告訴我們,在這條產業鏈上,居于兩端的生產者和消費者是明顯的弱勢群體。“欣弗”事件讓兩者鬧到幾乎劍拔弩張的地步,而另一個主體依附著這條產業鏈,安然吸走了94.21%的資金,卻無人追問!

“總部經濟”:地域的視角

時髦的“總部經濟”提示我們注意地域分布的視角。“總部經濟”是北京市社科院經濟研究所所長趙弘提出的概念,他給出的定義是:

“總部經濟是某區域由于特有的資源優勢吸引企業將總部在該區域集群布局,將生產制造基地布局在具有比較優勢的其它地區,而使企業價值鏈與區域資源實現最優空間耦合,以及由此對該區域經濟發展產生重要影響的一種經濟形態。”(《總部經濟——大城市經濟轉型的戰略選擇》2005年12月2日 慧聰網)

這個學術化的定義對普通人而言比較費解,在一次訪談中,趙弘道出了“總部經濟”的關鍵:

“發展總部經濟關鍵是提升產業支配力,而不是生產能力。產業支配力的大小體現在銷售渠道能控制多少,研發能力能到什么水平,而不是在自己的地盤上能生產多少。該淘汰的就搬出去,這不會削弱產業競爭力。”(《佛山應瞄準特色產業發展總部經濟》2009 年 1 月 22 日佛山日報)

注意:趙弘強調的是“支配力”,而非“生產力”。獲得支配力的關鍵一是控制銷售渠道,二是控制研發能力。理性的趙弘發現了在工商文明中獲得財富的正道—支配力,而非“勤勞致富”。在生產一線上,無論你怎么勤勞,也不可能致富,唯一可指望的,是總理為你討薪。

2009年10月18日,由武漢市人民政府和北京市社會科學院主辦,北京市社會科學院中國總部經濟研究中心、武漢市武昌區人民政府、北京方迪經濟發展研究院承辦的“第五屆中國總部經濟高層論壇”在武漢舉辦。論壇上,趙弘發布了“全國35個主要城市總部經濟發展能力評價報告(2009)”。

報告顯示,全國35個城市總部經濟發展能力可劃分為四個能級。

第一能級(綜合得分>70)包括北京、上海、廣州和深圳共4個城市;

第二能級(50<綜合得分≤70)包括杭州、南京、天津、成都、青島、武漢和寧波共7個城市;

第三能級(40<綜合得分≤50)包括廈門、大連、重慶、沈陽、長沙、濟南、西安、鄭州、合肥共9個城市;

第四能級(綜合得分≤40)包括太原、長春、哈爾濱等共15個城市。

排名處在前10名的城市中,東部及沿海地區城市占了8個席位,中西部地區進入前10名的只有成都和武漢,分別排在第8和10位;進入前15名的城市中,東部及沿海地區有13個,中西部地區僅有成都、武漢和重慶3個城市。

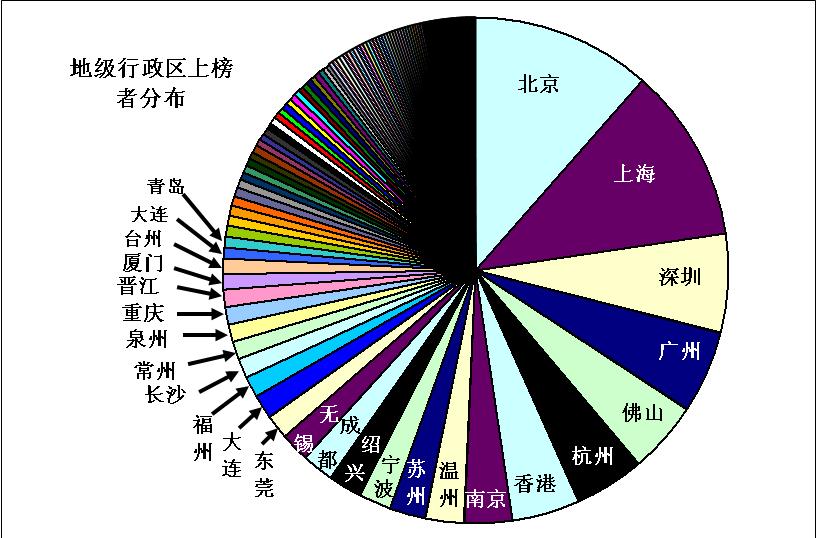

將這個排名與2007年胡潤榜上榜者分布(圖五)相比較,其第一級全位于胡潤榜的前4位,后邊各級凡不在胡潤榜前列的,均擁有較高的行政地位。

圖五:2007年胡潤榜上榜者地域分布

由此我們看到,對“財產收入”的吸取能力不僅在產業鏈上表現為金字塔,在地域上也表現為金字塔。以北京為首的第一級擁有最強大的汲取能力,以下順次是二、三、四級汲取中心。至于生產一線的環節,他們的任務是創造財富,絕非汲取財富,故只能讓它們生存在破產的邊緣,以激勵它們無休止地提高投入產出率。這金字塔格局由“總部經濟”的“支配力”來保證。

于是我們看到,擁有支配力,得以發育“總部經濟”的地方,只是我們國土上的歷歷孤島。而史實一再告訴我們,這些孤島上“盛世輝煌”、“率先實現現代化”總是天下大亂的前兆。

思考:西尼爾的視角

感謝趙弘,在觀察財產性收入來源分布時,他提示了一個有效的視角:“支配力”。我們看到:從行業角度,金融保險業與農業的差異在于支配力;從產業鏈角度,“利潤池”最深的部位不是生產一線,而是支配力最強的環節;從地域角度,與支配力密切相關的是資本和行政特權的富集程度;從企業規模角度,大型企業的壟斷地位與小型企業、規模以下企業的過度競爭地位展示了支配力與財產性收入來源分布的相關性。

觀察財產性收入來源分布,再次證實了筆者在《“財產性收入”—一個觀察社會性質的視角》一文中發現的事實:資本與國民的分離。這里我們看到的是大多數國民就業于資本稀缺的環節中,而極少數國民就業于資本富集的環節,而正是這后一環節,提供了財產性收入的主體。

從實現資本利潤極大化的立場出發,這是一個最合理的產業生態。一個經濟體,只要以資本利潤極大化為要素配置的核心原則,就必然演變成這樣的格局。在這樣的格局下,資本擁有者能最有效地汲取經濟體生產的財富,同時最大限度地避免直接面對廣大的財富生產者。

這樣的格局是好是壞,是善是惡,這是個價值判斷問題,立場不同,自然評價各異。我們的主流經濟學家教導:經濟學不講道德。筆者理解,其本意是經濟學不介入價值判斷。這種主張源于納索·威廉·西尼爾(Nassau William Senior,1790-1864),他認為應把政治經濟學改造成為純粹的、實證的經濟科學,只以財富為研究對象。

作為“科學”,可以回避價值判斷,卻不可能回避事實判斷。我們的主流經濟學家用各種閃爍其詞的理論來掩飾資本與財產性收入分布的事實,同時竭力兜售各種強化兩極分化的政策:

“抓大放小”、“做大做強”、“行政壟斷”、“提高產業集中度”,這類政策導致資源向大企業集中。

提高中心城市的“首位度”、創建“**城市”,這在京、滬、廣、深很明顯。很多省的“十一五”規劃都將提高省會城市的“首位度”當作目標,盛極一時的“市管縣”改革則被基層譏諷為“市刮縣”。所有的大城市都在討論“限制低素質人口”,這些政策造成的結果就是資源向大城市集中,向居住其間的精英群體集中。

“減員增效”,“優化組合”,“親商”,“政策優惠”、“劃撥”、“特事特辦”、“三零政策”(用零資金,零稅收,零地價招引外來客商)等,這是很多地方都在實施的政策,所有這些都促使社會資源向由前官員轉化的商人集中。

一方面拼命強化兩極分化,一方面否認兩極分化的事實,即使站在西尼爾的立場上看,在事實判斷上如此撒謊,也墮落到了偽科學的地步。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號