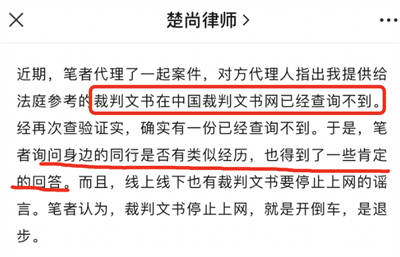

最近網(wǎng)絡(luò)上很多人在討論“法院不再要求判決上網(wǎng)”的問題,我找了一番,沒找到源頭,只有一些律師在說“想找某個案例已經(jīng)找不到了。”

除此之外,還有另外的律師進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)2020年之后裁判文書網(wǎng)上公開率斷崖式下降,比如行政類案件,2018年網(wǎng)上公開一審文書數(shù)量高達(dá)186764份,而在去年僅有187份,公開率僅僅只有0.06%。

數(shù)量縮減之顯著迅速,令人不解、迷茫。

我覺得具有法律效力的判決書、裁定書能在互聯(lián)網(wǎng)上公布是非常重要的事,因此對于這個“八字還沒有一撇”的情況,依舊得說兩句心里話。

確實有一些人認(rèn)為,公開的判決書泄露個人隱私。但從另外一個角度而言,公開的判決書也帶來公平公正。

一次裁決是否公正,有沒有足夠的法律依據(jù),存不存在冤屈……這些問題若存在,其實都很大概率會因為裁判文書網(wǎng)上的判決書而再次被人們拿到臺面上爭論。

這就像有時候的輿論熱搜,原本地方上已經(jīng)把事情按下去,無權(quán)無勢的無處申冤。結(jié)果他們把事情抖到網(wǎng)絡(luò)上,更多的網(wǎng)友趨向公平公正,就轉(zhuǎn)發(fā)表達(dá)不滿,最終輿論成了熱搜,地方上重新調(diào)查,換解決問題的方法。

可如果說社交平臺不準(zhǔn)再用來曝料呢?人們就看不到相關(guān)的消息,就無法轉(zhuǎn)發(fā)幫助,那冤屈的只能繼續(xù)冤屈,跋扈的還能繼續(xù)囂張。

近期廣西就發(fā)生過一件讓人匪夷所思的事,律師被攔在庭審之外,等到庭審結(jié)束才放他進(jìn)去。

最后是發(fā)到網(wǎng)上,得到了無數(shù)媒體聲援和網(wǎng)友抗議,這才出現(xiàn)相關(guān)法院道歉,答應(yīng)重新審理的結(jié)局。可如果這種事沒有被人看到,沒有媒體網(wǎng)友的援助呢?

還有兩名律師到法院去依法查閱校長強(qiáng)奸學(xué)生案件的相關(guān)文件時,遭法警毆打、搶奪手機(jī)以及羈押的事,事后也是道歉,處理法警,可法警為什么會那樣做?不是社交網(wǎng)絡(luò)的公開性,人們豈能得知這類發(fā)生在法庭里的匪夷所思之事。

再說之前的直播查酒駕節(jié)目,查得好好的,為什么突然不播了?我想其中問題懂的都懂,太容易查到自己人頭上了,而直播又恰好公開面向全國所有人……如此種種,不再要求判決上網(wǎng)行得通嗎?若不是心虛,又何必如此。

如果說在裁判網(wǎng)公開文書是公開化,那么不再公開就是封閉化,想必不會有人覺得封閉化是好事,是進(jìn)步吧?這所代表的不僅僅是一個結(jié)果封閉化了,還包括文件、過程以及決策,失去了這些內(nèi)容,普通人根本沒法判斷誰對誰錯。

有些支持者會說“本來就不是你的事,不讓你知道也沒什么”。可從現(xiàn)實而言,讓人們更清楚的知道什么樣的行為會構(gòu)成犯罪,更易于減少犯罪。因此我們需要這么做,而非等別人犯了罪再把他抓起來。

法律的終極目標(biāo),不是處罰,而是消滅、減少犯罪的數(shù)量。

最后提一句,2000年最高法院就出臺了規(guī)定,除了特殊的案件之外其他面向社會公開各院判決書、裁定書,這一規(guī)定至今未曾變動。目前網(wǎng)上出現(xiàn)的“判決不再上網(wǎng)”的確屬于“謠言”,或者說只是一種“現(xiàn)象”,可為何會出現(xiàn)這種現(xiàn)象?

我只能說,陽光是最好的防腐劑。有人怕光,大約是生病了。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號