“傍晚,周恩來來,談半小時(shí)而去。精神奕奕。”1949年9月11日,曾任商務(wù)印書館編譯所所長、經(jīng)理等職的張?jiān)獫?jì)在日記中寫道。其時(shí),張?jiān)獫?jì)應(yīng)邀由滬北上,出席新政治協(xié)商會(huì)議。9月13日,周恩來主持新政協(xié)籌備會(huì)常委會(huì)第五次會(huì)議,討論修改《中國人民政治協(xié)商會(huì)議共同綱領(lǐng)(草案)》等,以備政協(xié)代表分組討論。當(dāng)天下午,應(yīng)周恩來、林伯渠之約,張?jiān)獫?jì)赴御河橋軍管會(huì)晚宴,并“居首座”,同席者包括陳明仁將軍、化學(xué)家侯德榜、橋梁專家茅以升等。據(jù)張?jiān)獫?jì)記述:“周君后至,一一握手入座”,“酒菜甚豐”,“過八時(shí)散”。停留北平期間,毛澤東也專程邀請(qǐng)張?jiān)獫?jì)同游天壇,陳毅、劉伯承等隨行,合影留念,禮遇頗高。1958年,周恩來到上海視察時(shí),又抽時(shí)間探望了年屆九旬、患病在身的張?jiān)獫?jì),“主席特托我來探望您”,盡顯禮賢下士之風(fēng)。在漫長的革命、政治生涯中,周恩來與諸多新聞出版界人士因緣際會(huì),他求真、務(wù)實(shí)、靈活的作風(fēng),對(duì)于時(shí)下開展輿論引導(dǎo)工作、對(duì)外講好中國故事仍有借鑒意義。

擔(dān)任范長江的入黨介紹人

范長江雖然參加過南昌起義,但當(dāng)時(shí)他只是賀龍麾下一名“學(xué)生兵”,與領(lǐng)導(dǎo)起義的周恩來并無交集。1935年,年僅26歲的范長江以《大公報(bào)》旅行記者的名義,由上海溯江而上,開始四川、甘肅、陜西等地的西北之行,他通過實(shí)地調(diào)研走訪,采寫了大量旅行通訊,后結(jié)集為《中國的西北角》一書出版。該系列通訊,既有對(duì)中國西北風(fēng)土民情的記述,也有對(duì)工農(nóng)紅軍長征情況的報(bào)道,并對(duì)日本覬覦中國西北的企圖作了論述,范長江由此名聲鵲起。據(jù)范長江回憶,1937年2月4日,他在西安楊虎城公館首次見到了周恩來。在范長江筆下,周恩來“有一雙精神樸質(zhì)的眼睛,黑而粗的須發(fā),現(xiàn)在雖然已經(jīng)剃得很光,他的皮膚中所藏濃黑的發(fā)根,還清晰地表露在外面”,“穿的灰布棉衣,士兵式的小皮帶,腳纏綁腿,口音夾雜著長江流域各省的土音,如果照普通談話的口音推斷,很有點(diǎn)像江西人”。兩人相約翌日作“竟日之長談”。與周恩來會(huì)晤后,范長江驅(qū)車前往延安拜會(huì)毛澤東等人。

1938年3月,范長江等在漢口發(fā)起成立“中國青年新聞?dòng)浾邔W(xué)會(huì)”(“中國記協(xié)”前身),周恩來同他保持著頻繁往來。不久,范長江等記者奔赴津浦鐵路前線采訪,經(jīng)歷了臺(tái)兒莊大捷和徐州會(huì)戰(zhàn)的炮火洗禮。為慶祝范長江一行凱旋,新華日?qǐng)?bào)社舉辦歡迎會(huì),周恩來因事沒有出席,于是修書一封:“長江先生:聽到你飽載著前線上英勇的戰(zhàn)息,并帶著光榮的傷痕歸來,不僅使人興奮,而且使人感念。聞前線歸來的記者正在聚會(huì),特馳函致慰問于你,并請(qǐng)代致敬意于風(fēng)塵仆仆的諸位記者。”6月7日,周恩來又給范長江寫信,告知已與國民政府軍事委員會(huì)政治部部長陳誠約好,擬于9日正午與戰(zhàn)地記者們會(huì)餐,“屆時(shí)當(dāng)可靜聆諸先生對(duì)于二期抗戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的高論”。

◆1938年5月27日,新華日?qǐng)?bào)社歡迎戰(zhàn)地記者時(shí)的合影。前排右一為范長江。

隨著與周恩來等人交往的密切和了解的深入,范長江提出了加入中國共產(chǎn)黨的意愿。1939年5月,經(jīng)中共中央批準(zhǔn),同意范長江秘密入黨,周恩來主動(dòng)擔(dān)任其入黨介紹人。頗為“巧合”的是,鄧穎超為范長江妻子沈譜的入黨介紹人之一。范長江與沈譜結(jié)婚時(shí),周恩來寫了“同心同德”四字為賀。此后多年,范長江協(xié)助周恩來開展新聞宣傳工作,堪稱左膀右臂,并歷任香港《華商報(bào)》社長、解放日?qǐng)?bào)社社長、人民日?qǐng)?bào)社社長等職。

與鄒韜奮一見如故

鄒韜奮因主編《生活》周刊知名,并主持生活書店經(jīng)營管理。20世紀(jì)三四十年代,周恩來與鄒韜奮時(shí)有互動(dòng)。在八路軍漢口辦事處,周恩來與鄒韜奮一見如故:“我們見面就是朋友了。當(dāng)然我們沒見面的時(shí)候已經(jīng)是朋友,是好朋友了。”周恩來曾向《救亡日?qǐng)?bào)》負(fù)責(zé)人夏衍表示,辦報(bào)要學(xué)習(xí)鄒韜奮辦《生活》周刊的作風(fēng),通俗易懂,精辟動(dòng)人,講人民大眾想講的,講國民黨不肯講的,講《新華日?qǐng)?bào)》不便講的。

因?yàn)橛泄餐目谷赵V求,鄒韜奮逐漸對(duì)周恩來等中共人士抱以好感。鄒韜奮等邀請(qǐng)中共領(lǐng)導(dǎo)人前往生活書店演講、座談。在生活書店茶話會(huì)上,周恩來就曾發(fā)表演講《第二期抗戰(zhàn)中的文化工作》,葉劍英作過報(bào)告《今后的戰(zhàn)局》,董必武、徐特立、博古、凱豐等中共人士則在生活書店談過“國共關(guān)系”。

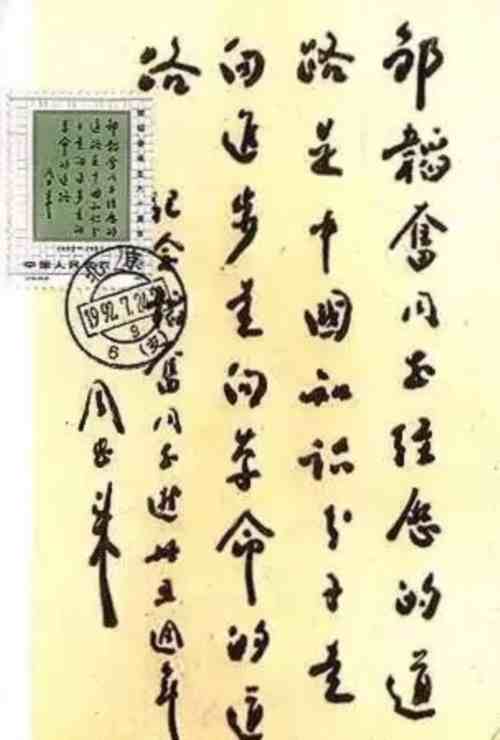

《生活》周刊后來遭到國民政府查封,生活書店分店陸續(xù)被關(guān)停,鄒韜奮的人身安全也受到威脅,只得奔走香港等地。周恩來多次部署對(duì)鄒韜奮進(jìn)行接應(yīng),務(wù)必確保其安全。誠如鄒韜奮所言:“從武漢到重慶, 直到我離開重慶到香港,其后,回到上海,轉(zhuǎn)到解放區(qū),我的一切工作和行動(dòng)都是在黨和周恩來同志指導(dǎo)下進(jìn)行的”,“周恩來先生的確是我的良師益友”。為便于以非黨員身份開展工作,周恩來等曾婉拒鄒韜奮加入中國共產(chǎn)黨的請(qǐng)求。不想1944年7月,鄒韜奮因耳疾在上海病逝,時(shí)年50歲。得悉噩耗,周恩來向中共中央提議:在延安為鄒韜奮開追悼會(huì),《解放日?qǐng)?bào)》發(fā)表悼文,中央致挽電。中共中央給鄒韜奮家屬發(fā)來唁電:“先生遺囑,要求追認(rèn)入黨,骨灰移葬延安,我們謹(jǐn)以嚴(yán)肅而沉痛的心情,接受先生臨終的請(qǐng)求,并引此為吾黨的光榮。”周恩來另寫了專函寄給鄒韜奮遺孀沈粹縝,進(jìn)行慰問。鄒韜奮逝世五周年之際,他又代表中共中央題詞:“鄒韜奮同志經(jīng)歷的道路是中國知識(shí)分子走向進(jìn)步、走向革命的道路”。在鄧穎超當(dāng)年寄給周恩來的書刊目錄中,就有鄒韜奮的遺作《患難余生記》。

如今,以范長江、鄒韜奮命名的“長江韜奮獎(jiǎng)”以及“韜奮出版獎(jiǎng)”,在新聞出版界依然矚目。而由生活書店、讀書出版社、新知書店合并組建的生活·讀書·新知三聯(lián)書店,也成為中國出版界的一塊金字招牌。

點(diǎn)將馮雪峰出任人民文學(xué)出版社社長

與毛澤東類似,周恩來同樣喜愛魯迅的作品,在中南海西花廳辦公室的書架上,就有《魯迅全集》。中華人民共和國成立后,魯迅著作編刊社在上海組建,主要負(fù)責(zé)整理、編校、出版魯迅的作品,馮雪峰擔(dān)任社長兼總編輯。不久,人民文學(xué)出版社在北京成立。據(jù)時(shí)任出版總署署長的胡愈之回憶,有一次周恩來打來電話:“叫馮雪峰做人民文學(xué)出版社社長,但待遇要比普通社長高一點(diǎn),工資要高一點(diǎn),要給他一輛私人用的小汽車。”馮雪峰配有一輛詹姆牌小轎車,“那是副部長一級(jí)的高干才有的專車”。王小平在《馮雪峰伯伯漫憶》一文中寫道:“周總理指示配給他一輛專用小汽車,他卻很少坐,只有到中南海開會(huì)等重要活動(dòng),才偶爾坐坐,平常上班就戴頂大草帽,雇一輛三輪車,坐到社里;如果下雨天他坐汽車回家,在胡同口就會(huì)下車,步行回家,怕車輪濺起的泥水落到行人身上……”

人民文學(xué)出版社當(dāng)時(shí)因負(fù)責(zé)出版全國的文學(xué)類圖書,有“皇家出版社”之稱。馮雪峰與魯迅淵源頗深,這可能是他被周恩來“點(diǎn)將”委以重任的緣由之一。參加過長征、被關(guān)入過“上饒集中營”的馮雪峰,早年以詩文創(chuàng)作、文藝評(píng)論知名,與魯迅等合作編輯中國左翼作家聯(lián)盟刊物《前哨》(后改名《文學(xué)導(dǎo)報(bào)》)雜志,編輯《科學(xué)的藝術(shù)論叢書》傳播馬克思主義文藝?yán)碚摗?0世紀(jì)30年代,馮雪峰受毛澤東、張聞天、周恩來等人委派從陜北前往上海,開展統(tǒng)戰(zhàn)、聯(lián)絡(luò)、情報(bào)搜集相關(guān)工作,一度住在魯迅家里。目前普遍認(rèn)為,魯迅生前委托馮雪峰安排轉(zhuǎn)送金華火腿到陜北,以便分贈(zèng)給毛澤東、周恩來等中共領(lǐng)導(dǎo)人。馮雪峰走馬上任后,除了主持日常社務(wù),還花費(fèi)大量心力征集魯迅佚稿,增加注釋,這為人民文學(xué)出版社于20世紀(jì)50年代陸續(xù)推出“十卷本”《魯迅全集》奠定了基礎(chǔ)。

◆1945年10月19日,周恩來與出席重慶文化界紀(jì)念魯迅逝世九周年大會(huì)的文化界人士在一起。左起:葉圣陶、馮雪峰、舒舍予、周恩來、馮玉祥、郭沫若、邵力子、柳亞子、胡風(fēng)。

《魯迅全集》“十卷本”出版之后,新的整理、增補(bǔ)、修訂工作仍在繼續(xù)。魯迅之子周海嬰曾上書毛澤東,提議編輯出版一部包括書信和日記在內(nèi)的新注本《魯迅全集》。毛澤東批示:“我贊成周海嬰同志的意見,請(qǐng)將周信印發(fā)政治局,并討論一次,作出決定,立即實(shí)行。”1968年3月,魯迅遺孀許廣平去世,周恩來參加了遺體告別活動(dòng)。周海嬰將許廣平要求查尋魯迅書信手稿的遺書交給周恩來。原來,魯迅《答徐懋庸并關(guān)于抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線問題》手稿曾被中央文革小組成員戚本禹拿走,下落不明。為此,周恩來向陳伯達(dá)、江青、姚文元等人讀了許廣平的遺書,并提出要查清戚本禹“盜信事件”,立即追回魯迅書信手稿。美國總統(tǒng)尼克松“破冰”訪華期間,周恩來特地派人挑選一套《魯迅全集》作為禮物贈(zèng)給來賓。毛澤東、周恩來對(duì)魯迅作品的重視,為人民文學(xué)出版社后續(xù)出版“十六卷本”《魯迅全集》提供了保障。

為王云五編的四角號(hào)碼字典正名

隨著“文革”的發(fā)展,許多書刊資料文獻(xiàn)常被當(dāng)作“封資修”而遭焚毀或雪藏,社會(huì)“書荒”現(xiàn)象極為普遍。1970年9月,周恩來接見國務(wù)院文化組、科教組和文化出版等部門負(fù)責(zé)人,商討如何解決“多出書,出好書,解決青年一代著急沒有書看的問題”。比如,商務(wù)印書館總經(jīng)理王云五曾擔(dān)任過國民政府財(cái)政部長等職,后被大陸方面視為“戰(zhàn)犯”。周恩來為此明確指出,“王云五編的四角號(hào)碼字典為什么不能用?不要因人廢文。一個(gè)人有問題,書就不能用了?它總有可取之處嘛!要懂得水有源樹有根。《新華字典》也是從《康熙字典》發(fā)展來的嘛!編字典可以有創(chuàng)造,但創(chuàng)造也要有基礎(chǔ)。要古為今用,推陳出新。”周恩來會(huì)上指定科教組負(fù)責(zé)組織修訂《新華字典》,爭取早日出版發(fā)行。王云五后來從“棄文從政”角度追憶了他對(duì)周恩來的感懷。在一次“政協(xié)最后破裂之會(huì)”上,周恩來指責(zé)國民黨無合作誠意,“并朝著我說:‘像云五先生的參加政府,我深信他現(xiàn)在的內(nèi)心也感著不好過。’這句話,無論是善意的忠告,或是惡意的諷刺,總使我內(nèi)心大為感動(dòng)。”兩人最后互道“再會(huì)”、握別,從此天各一方。

1971年4月,周恩來又接見全國出版工作座談會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,批判出版界的極“左”思潮,提出要用歷史唯物主義的觀點(diǎn),一分為二地看待問題。“不出歷史、地理書籍,是個(gè)大缺點(diǎn)。”周恩來批駁了封存《魯迅全集》《紅樓夢(mèng)》《水滸傳》等作品的做法:“一面說青年沒書讀,一面又不給他們書讀,就是不相信青年人能判斷。無怪現(xiàn)在沒有書讀了,這完全是思想壟斷,不是社會(huì)主義民主。”周恩來著意“糾偏”,無疑有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí),促進(jìn)出版界恢復(fù)正常業(yè)務(wù)。周恩來同時(shí)要求出版工作“要有長遠(yuǎn)規(guī)劃”,若干年后,全國“上山下鄉(xiāng)”知識(shí)青年將有2000萬,“出版工作要為這些下鄉(xiāng)知識(shí)青年考慮”。

吳慶彤曾任國務(wù)院辦公室主任、國務(wù)院副秘書長等職,長期協(xié)助周恩來開展工作,據(jù)他回憶,“文革”期間,周恩來力主“扣壓”部分選題計(jì)劃。“例如有一個(gè)省編了一本畫冊(cè),名為《井岡山的斗爭》,第一張畫是林彪帶南昌起義部隊(duì)上井岡山與毛主席會(huì)師。要求列入出版計(jì)劃,在全國發(fā)行。我報(bào)告了總理,總理指示:‘這是歪曲歷史,壓下來,不答復(fù)。’”吳慶彤依據(jù)周恩來指示精神,還“壓下”了一名高級(jí)干部寫的、大肆吹捧林彪的書稿,“壓了一段時(shí)間,發(fā)生‘九一三事件’,林彪自我爆炸,此事不了了之”。

重啟《二十四史》點(diǎn)校工作提名顧頡剛“總其成”

“文革”爆發(fā)后,大陸出版界受到嚴(yán)重干擾,業(yè)務(wù)普遍停擺,素以古籍整理知名的中華書局也淪為“必須”被砸爛的“修正主義的黑窩子”,很多專家、員工被集體下放到湖北咸寧五七干校,進(jìn)行勞動(dòng)改造。1971年4月,周恩來作出批示,要求恢復(fù)《二十四史》出版工作:《二十四史》中除已有標(biāo)點(diǎn)以外,再加《清史稿》,都請(qǐng)中華書局負(fù)責(zé)加以組織,請(qǐng)人標(biāo)點(diǎn),由歷史學(xué)家、中國科學(xué)院歷史研究所研究員顧頡剛先生總其成。年近八旬高齡的顧頡剛之前點(diǎn)校過《史記》等典籍,當(dāng)他得知消息后表示,十分感謝周總理的信任、重托,一定竭盡全力完成任務(wù)。早在20世紀(jì)50年代末,毛澤東就曾指示歷史學(xué)家吳晗、范文瀾標(biāo)點(diǎn)《史記》《漢書》等“前四史”,這一規(guī)劃后拓展為“二十四史”點(diǎn)校工程,但隨著“文革”開展一度中斷。周恩來的批示,可謂正當(dāng)其時(shí)。

周恩來歷來關(guān)注中華古籍的整理和保護(hù)工作,中華人民共和國成立之初,他便主持政務(wù)院頒布了《禁止珍貴文物圖書出口暫行辦法》,防止古籍流失海外。國務(wù)院科學(xué)規(guī)劃委員會(huì)隨后組建全國古籍整理出版規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組,并把“古籍辦”設(shè)在中華書局。在生命最后,周恩來還責(zé)成國家文物局、北京圖書館等機(jī)構(gòu),盡快編出全國古籍善本總目。經(jīng)周恩來等人提議、支持,“二十四史”點(diǎn)校工作得以重新啟動(dòng)。顧頡剛因年事已高,具體工作主要由白壽彝、趙守儼等人組織協(xié)調(diào),王仲犖、唐長孺、鄭天挺、鄧廣銘、羅爾綱、啟功、周振甫等80多位專家學(xué)者襄助,點(diǎn)校整理工作在北京、上海同時(shí)進(jìn)行。“文革”后期,“二十四史”及《清史稿》點(diǎn)校完畢、陸續(xù)出版。1978年,中華書局全部出齊點(diǎn)校本,共計(jì)3758卷、3800萬余字,單行本分訂299冊(cè),“二十四史”這項(xiàng)前后歷時(shí)近20年的出版工程終于暫告一段落。借由點(diǎn)校“二十四史”,諸多學(xué)人在歷史的動(dòng)蕩時(shí)局中有了一個(gè)“避風(fēng)港”,學(xué)術(shù)生涯得以延續(xù),善莫大焉。2007年,中華書局又啟動(dòng)了對(duì)點(diǎn)校本“二十四史”的修訂工程,可謂薪火相傳。

“文革”時(shí)期,周恩來還對(duì)范文瀾、章士釗等人的著作出版給予支持。如他就范文瀾所著《中國近代史》《中國通史簡編》的修訂出版請(qǐng)示報(bào)告作出批示:“這件事是主席交下來的,很重要。”章士釗研究柳宗元文集的《柳文指要》一書,周恩來同樣批示:“同意,即行付印出版。”毛澤東對(duì)出版該書也作過類似批示。《柳文指要》一書最后以16開本、豎排繁體、線裝三函出版,印制3000部。在當(dāng)時(shí)“稿酬”已幾乎不被論及的情況下,周恩來特意指示出版社以“贈(zèng)予”或“生活補(bǔ)助”名義,向章士釗支付一萬元稿酬。會(huì)見到訪的尼克松時(shí),周恩來向?qū)Ψ浇榻B翻譯章含之,并稱贊其父章士釗耄耋之年完成了百萬字巨著《柳文指要》,尼克松對(duì)此表示欽佩。

與吳冷西等探討新華社業(yè)務(wù)

毛澤東曾要求新華社“把地球管起來”,“讓全世界都能聽到我們的聲音”。中華人民共和國成立初期,周恩來與時(shí)任中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長的徐冰、時(shí)任新華社副總編輯的吳冷西等人談話時(shí)囑托,要幫助新華社熟悉各黨派民主人士和無黨派民主人士情況,訂出名單排列的先后次序,這是處理中共同各民主黨派、民主人士關(guān)系相當(dāng)重要的政治問題。對(duì)于新華社駐外分社布局,周恩來則認(rèn)為可以按先蘇聯(lián)東歐,其次亞非地區(qū),再次歐美的主次展開。

◆1966年4月10日,周恩來總理接見從印度尼西亞歸來的新華社雅加達(dá)分社一行。前排右五為周恩來總理,前排右三為新華社社長吳冷西。

新華社品牌《參考消息》《參考資料》以刊載外媒國際熱點(diǎn)問題報(bào)道、涉華言論等為主,這對(duì)于把握世界局勢(shì)和動(dòng)態(tài)非常有益。據(jù)在新華社參編部任職的張辛民回憶,周恩來曾對(duì)外事系統(tǒng)干部表示:“主席和我每天都要看《參考資料》,實(shí)在太忙了,也要看《參考消息》”;一度要求新華社參編部要把收到的重要外國電訊及時(shí)譯出,打成清樣,送到他手中;有時(shí)周恩來從《參考資料》中挑選出文章,指定刊于《參考消息》第幾版,成了實(shí)際的總編輯。《參考資料》曾轉(zhuǎn)載日本友人敬仰周恩來的文章,周恩來看后說:“吹我的,讀了討厭”,要求今后切實(shí)改正。對(duì)于報(bào)道中出現(xiàn)的問題,周恩來往往及時(shí)拎出來分析,如他指示新華總社:《參考消息》報(bào)喜不報(bào)憂;敵人罵我們的話還是要登一些,不登一些罵我們的東西,群眾、造反派就不能知道多方面的情況;不要“怕”字當(dāng)頭。

在同新華社記者徐熊等談話時(shí),周恩來認(rèn)為:要當(dāng)好記者,就要干一行,學(xué)一行,精一行,外事記者必須透徹通曉時(shí)勢(shì);要采訪什么學(xué)什么,遇到復(fù)雜問題要經(jīng)常與行家切磋琢磨;搞時(shí)事采訪,也是做外交工作,要懂得外交工作的藝術(shù),并且為外交工作做出貢獻(xiàn)。周恩來多次接見過新華社工作人員,不時(shí)提醒:新華社的稿子還是老一套,不敢創(chuàng)新,不能打破舊框框;你們寫的消息不生動(dòng)活潑,沒有人愿意看;西方記者寫的東西就很活潑,你們可以學(xué)習(xí)一下;當(dāng)記者就是要打聽,了解情況,自己創(chuàng)造,不要等現(xiàn)成的。

外國人名、地名統(tǒng)一問題在翻譯界、外交界、新聞出版界經(jīng)常遇到。為此,周恩來指示新華社譯名室負(fù)責(zé)整理、統(tǒng)一工作,新華社曾編著《常見日本人名、地名手冊(cè)》分發(fā)。經(jīng)周恩來具體指辦,新華社譯名室先后將非洲的“怯尼亞”改成“肯尼亞”,“莫三鼻給”修訂為“莫桑比克”,“塞拉勒窩內(nèi)”改為“塞拉利昂”。外國人名、地名等翻譯歸口新華社此后成為常規(guī)。

接見新華社、中央新聞電影制片廠等單位有關(guān)人員時(shí),周恩來就新聞攝影工作指示說:新華社、人民日?qǐng)?bào)社、廣播電臺(tái)要注意協(xié)作,互相通氣。“文革”時(shí)期,新華社軍管小組有人提出,在新華社報(bào)道的一條消息中沒有提到寫信向毛主席致敬,不妥。周恩來駁斥:現(xiàn)在什么大小事都給毛主席寫致敬電,這種風(fēng)氣不好,要?jiǎng)x住。

編輯、記者“出身”的周恩來,既陪同毛澤東接見過《晉綏日?qǐng)?bào)》編輯人員,又多次修改《人民日?qǐng)?bào)》社論,還為《光明日?qǐng)?bào)》題詞“光明之路”……在同圖書館學(xué)家、目錄學(xué)家鄧衍林會(huì)談時(shí),周恩來談到:“除編印全國性的總書目外,還要根據(jù)科學(xué)家的需要,進(jìn)一步把歷史文獻(xiàn)中的科學(xué)技術(shù)等重要資料,用最新最科學(xué)的方法,系統(tǒng)而迅速地整理出來,為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”,還“要編印國內(nèi)外最近出版的科技資料索引,做到需要任何資料和文獻(xiàn),一索即得”。“文革”時(shí)期,周恩來因勢(shì)而變,力挽狂瀾,不斷推動(dòng)了諸多出版文化工程的開展,同時(shí)及時(shí)批準(zhǔn)《考古學(xué)報(bào)》《文物》《考古》復(fù)刊。周恩來的諸多言行事跡和思想理念,足以知往鑒來。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)