編者按

《糧食戰(zhàn)爭:市場、權(quán)力與世界食物體系的隱形戰(zhàn)爭》一書以食物領(lǐng)域內(nèi)的選擇為起點(diǎn),回顧了世界食物體系的歷史,討論了推動(dòng)食物體系形成的不同因素和主體。作者讓我們意識(shí)到,對(duì)不同食物體系的選擇,意味著選擇了不同形式的人與人之間的關(guān)系。食物問題不只是有關(guān)食物的問題,它涉及到更深層次的權(quán)力問題,想要建立一個(gè)平等健康的食物體系,不只是關(guān)于有機(jī)農(nóng)業(yè),而是要反抗我們生活中方方面面的不平等與剝削,要反抗這些不平等,我們需要收回我們的食物主權(quán)!

拉吉·帕特爾(Raj Patel),糧食問題的國際專家、學(xué)者、社會(huì)活動(dòng)家。曾任職于世界銀行、世貿(mào)組織及聯(lián)合國,但隨后投身到反對(duì)這些前雇主的國際運(yùn)動(dòng)中,現(xiàn)任職于德克薩斯大學(xué)。帕特爾出版了多部著作,包括《糧食戰(zhàn)爭:市場、權(quán)力與世界食物體系的隱形戰(zhàn)爭》《經(jīng)濟(jì)學(xué)的缺陷(The Value of Nothing)》(被評(píng)為紐約時(shí)報(bào)暢銷書)等,為《衛(wèi)報(bào)》等多家國際媒體供稿,并積極領(lǐng)導(dǎo)和投身于關(guān)于公平正義及可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)運(yùn)動(dòng)中。

帕特爾認(rèn)為“控制市場力量的力量”之間正在進(jìn)行一場前所未有的殘酷戰(zhàn)爭。這是一場復(fù)雜的戰(zhàn)爭,居于優(yōu)勢(shì)地位的國家力量和意志、國際金融大鱷、世界糧食巨頭、食品工業(yè)巨頭、超市巨頭,數(shù)量龐大但處于被動(dòng)地位的農(nóng)民和消費(fèi)者,以及世貿(mào)組織、世界銀行和國際貨幣基金組織等國際組織,這些力量相互交織、主動(dòng)或被動(dòng)地參與到這場戰(zhàn)爭中來。不同的力量的斗爭形成了不同的食物體系。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

無論是“控制市場力量的力量”,還是掌控著我們因美食習(xí)慣和選擇的權(quán)力者,對(duì)于大多數(shù)人而言,都是陌生的,因?yàn)樗麄兪请[形的。不經(jīng)過仔細(xì)的觀察、認(rèn)真地思考和不停地追問,我們就會(huì)忽視他們的存在,難以辨明他們的源起,不理解他們的作用方式。帕特爾在書中帶領(lǐng)讀者深入到食物背后,探究圍繞食物體系不斷斗爭著的不同力量。

在第二章,作者主要調(diào)查了以印度為代表的農(nóng)民自殺問題和破壞全球農(nóng)村社區(qū)的力量。第三章,作者對(duì)移民問題進(jìn)行評(píng)價(jià),并把移民問題放在現(xiàn)代城市變化最有力的工具之一——貿(mào)易協(xié)定中加以討論。第四章帕特爾討論的是二戰(zhàn)后世界食物體系的演化過程。第五章對(duì)食物體系的幾大贏家和農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)進(jìn)行近距離的觀察。第六章說明了上述企業(yè)是如何利用種族、科學(xué)和發(fā)展的觀點(diǎn)進(jìn)入了政府權(quán)力中心,進(jìn)而進(jìn)一步控制了生命最原始的來源:糧食種子。在此過程中,企業(yè)改寫了國家歷史,并暗示:人們必須接受巨頭企業(yè)的控制,除此別無選擇。第七章以大豆為例,讓讀者了解到這些力量的相互作用在實(shí)際生活中如何體現(xiàn)。第八章討論了超市和最新、最強(qiáng)大的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)。第九章提出一個(gè)問題:我們的口味是如何形成的?帕特爾在最后一章提出了一個(gè)建議:要收回我們的主權(quán),我們不應(yīng)只做個(gè)消費(fèi)者,我們還可以發(fā)揮主觀能動(dòng)性,建立起新的食物體系,改寫對(duì)糧食種植者和消費(fèi)者進(jìn)行雙重剝削的權(quán)力關(guān)系。我們不能保證一定可以成功地改變目前的食物體系,但如果連嘗試都不做的話,我們必?cái)o疑。

01

世界食物體系——

權(quán)力分配極為不均的沙漏狀

書中帕特爾向讀者展示了一個(gè)矛盾的現(xiàn)象——全球人口過肥與饑餓并存。作者譴責(zé)從道德方面解釋饑餓與肥胖的問題,即饑餓是因?yàn)閼卸瑁逝质且驗(yàn)閭€(gè)人生活的壞習(xí)慣。帕特爾指出,這種現(xiàn)象其實(shí)并不是由個(gè)人選擇造成的,而是因?yàn)楫?dāng)下工業(yè)食物體系的失敗。對(duì)于消費(fèi)者個(gè)體而言,看似有選擇食物的自由,實(shí)則只是隱形地被迫在一堆垃圾食品中進(jìn)行選擇。

誰擁有控制這個(gè)食物鏈的權(quán)力?是生產(chǎn)者嗎?但大部分生產(chǎn)者沒有決定自己要種什么的權(quán)力,也沒有定價(jià)權(quán),只能在既定價(jià)格下生產(chǎn)更多以求吃飽,更不說很多因負(fù)債累累而自殺;是消費(fèi)者嗎?消費(fèi)者真的有選擇權(quán)嗎?超市里琳瑯滿目的產(chǎn)品,不過是表面罷了,比如蘋果,在運(yùn)輸和利潤的前提下,更多的品質(zhì)被替代成既定的幾種。這不禁讓我回想到幾年前去拜訪一個(gè)育種公司,他們公司研發(fā)的青椒種子可以讓青椒更容易儲(chǔ)存,而且下面呈四角形,這僅僅是為了讓超市更容易擺放這些青椒。

這樣說來在食物鏈上生產(chǎn)者和消費(fèi)者都并不掌握什么主動(dòng)權(quán),而真正控制我們食物體系的是大型中間商,以及為這些大型跨國公司護(hù)航的國際組織,比如WTO。

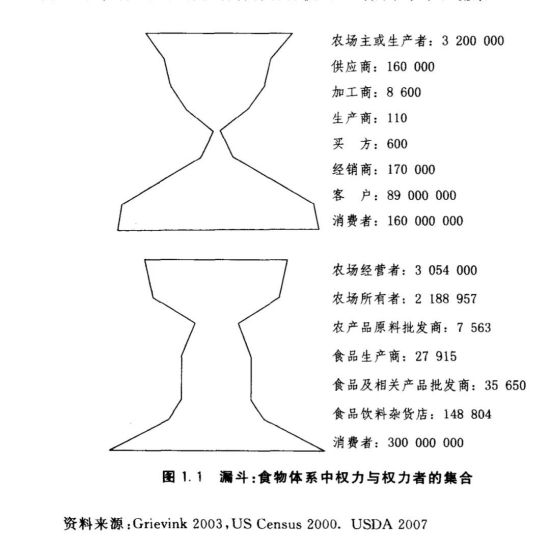

在現(xiàn)今的食物體系中有各種各樣的角色:掌控糧食金融工具的金融大鱷、以四大糧商為首的糧食巨頭、包括雀巢和麥當(dāng)勞在內(nèi)的食品巨頭、以沃爾瑪為代表的超市巨頭、還有數(shù)量龐大但一盤散沙的生產(chǎn)者和消費(fèi)者。這是一個(gè)整體呈沙漏狀的食物體系。沙漏的上端和下端是數(shù)量龐大的生產(chǎn)者(農(nóng)民或農(nóng)場主)和消費(fèi)者;沙漏中間細(xì)細(xì)的瓶頸部分——生產(chǎn)者和消費(fèi)者溝通的通道——是食物企業(yè)。他們決定向農(nóng)民購買什么、經(jīng)過怎樣的加工程序之后,再向消費(fèi)者出售什么。食物生產(chǎn)企業(yè)的最終目標(biāo)是盈利,為了盈利,他們同時(shí)傷害農(nóng)民和消費(fèi)者的利益,以此來實(shí)現(xiàn)自身利益的最大化。在食物供應(yīng)鏈瓶頸部分的他們,憑借最大化所處行業(yè)規(guī)模及自己公司規(guī)模,對(duì)處于供應(yīng)鏈兩端的生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行雙重控制。

圖片來源:《糧食戰(zhàn)爭》書中原圖

這些不同的利益主體之間,展開了各種不同形式的博弈與斗爭。斗爭的最終結(jié)果是有組織的少數(shù)人戰(zhàn)勝了無組織的多數(shù),即金融寡頭、糧食巨頭等資本集團(tuán)戰(zhàn)勝了生產(chǎn)者和消費(fèi)者。因此,糧食戰(zhàn)爭的本質(zhì),其實(shí)是不同階級(jí)和社會(huì)集團(tuán)圍繞糧食問題而展開的階級(jí)斗爭。

處于這個(gè)食物體系中的消費(fèi)者,其實(shí)并沒有太多選擇,反而一直受到因利潤驅(qū)使的食品企業(yè)對(duì)其飲食結(jié)構(gòu)和飲食觀念的引導(dǎo)和限制。我們需要符合環(huán)境可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)公正的飲食和生產(chǎn)食物的方式,來替代我們當(dāng)前的飲食方式。處于供應(yīng)鏈兩端弱勢(shì)地位的生產(chǎn)者和消費(fèi)者應(yīng)該聯(lián)合起來。作者列舉了巴西無地農(nóng)民運(yùn)動(dòng)以及農(nóng)民之路運(yùn)動(dòng)的例子,讓我們意識(shí)到,食物問題不只是有關(guān)食物的問題,它涉及到更深層次的權(quán)力問題,想要建立一個(gè)平等健康的食物體系,不只是關(guān)于有機(jī)農(nóng)業(yè),而是要反抗我們生活的方方面面的不平等與剝削,要反抗這些不平等,我們需要收回我們的食物主權(quán)!

但同時(shí)我們也需要警惕一些激進(jìn)主義,這些社會(huì)運(yùn)動(dòng)想讓歷史倒退,因?yàn)樗麄兿氚艳r(nóng)民的不滿情緒轉(zhuǎn)變?yōu)槭嘏f的沙文主義和仇外行為。

02

世界食物生產(chǎn)者分析 ——

農(nóng)民的自殺與農(nóng)村社區(qū)的破壞

城市人對(duì)田園生活往往有很多美好的想象:自給自足,民風(fēng)淳樸,風(fēng)景優(yōu)美,悠閑恬靜等等,然而現(xiàn)實(shí)往往與此不符。在很多國家,包括美國、英國、澳大利亞、印度、中國等,農(nóng)民的生活越來越艱難,且農(nóng)村人口的自殺率都高于城市人口。

以中國為例,58%的自殺是由喝農(nóng)藥所致,農(nóng)村人口的自殺率是城市人口的三倍。在英國和美國,農(nóng)業(yè)是所有行業(yè)中自殺率最高的。在印度,綠色革命不僅沒有為農(nóng)民帶來希望,反而導(dǎo)致越來越多的農(nóng)民面臨“毀滅與生存危機(jī)”,絕望的農(nóng)民要么自殺,要么賣掉自己的器官,有的村莊甚至建立起“賣腎中心”。在美國和印度,凡是自殺的農(nóng)民都是被債務(wù)逼迫所致。為什么會(huì)這樣呢,農(nóng)民的債務(wù)從何而來?

圖片來源:Business Today

作者認(rèn)為,農(nóng)民借債往往都是為了往耕地和莊稼上投錢,而政府和大型種子公司也鼓勵(lì)農(nóng)民先貸款購置農(nóng)資,之后再將糧食賣到市場,用糧食換票子。印度在自由市場改革之前,政府會(huì)提供最低的糧食支持價(jià)格,此外還有一套支持付款制度和農(nóng)產(chǎn)品公共配給制度,起到兜底的作用。然而到了20世紀(jì)90年代初期,這套政策在改革和自由化的沖擊下逐漸被廢除。自由市場導(dǎo)致物價(jià)下跌,城鄉(xiāng)收入差距進(jìn)一步拉大(1993-2003年,農(nóng)村收入下降了20%,而同期城市收入提高了40%),農(nóng)民過去所依賴的政府支持全部撤走,農(nóng)民就此一倒不起。

新自由主義推行至今,全球農(nóng)村社區(qū)不斷遭到破壞,農(nóng)村的生命、傳統(tǒng)、快樂和環(huán)境在逐漸毀滅。這背后的力量是什么?作者以韓國農(nóng)民運(yùn)動(dòng)組織者李耿海的自殺事件告訴我們,“世貿(mào)組織不給農(nóng)民留活路”,而世貿(mào)組織背后的動(dòng)向和趨勢(shì)是資本主義體制的全球化,不平等的貿(mào)易體系和糧食的商業(yè)化導(dǎo)致富國越富,貧國越貧;富人越富,窮人越窮。

糧食的相對(duì)價(jià)格不斷下降(比如過去11袋大米相當(dāng)于一年的收入,現(xiàn)在只相當(dāng)于一個(gè)月的薪水),越來越多的農(nóng)民無法靠農(nóng)業(yè)養(yǎng)家糊口,這導(dǎo)致了美國農(nóng)場的數(shù)量在下降,而農(nóng)場規(guī)模卻一直在擴(kuò)大,農(nóng)民負(fù)債累累,只得把土地作為抵押,當(dāng)銀行來沒收土地時(shí),有些農(nóng)民選擇自殺以表示對(duì)失去祖輩一直以來的財(cái)產(chǎn)的恥辱感。那么,農(nóng)民為什么還不起債務(wù)?因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的市場價(jià)格一直在下降,可對(duì)市場的控制權(quán)不在農(nóng)民手中,也不在消費(fèi)者手中,而在沙漏的瓶頸部位,巨頭企業(yè)控制著市場走向和整個(gè)糧食體系[1]。【編者注:關(guān)于更多農(nóng)民自殺的分析,可參考食物主權(quán)網(wǎng)站文章】

03

世界食物體系的發(fā)展歷史

世界食物體系發(fā)展史可以看做是將低價(jià)食物供給作為階級(jí)統(tǒng)治工具的歷史沿革,這一過程可進(jìn)一步細(xì)分為兩個(gè)階段:以英國殖民主義為中心的食物體系(第一次工業(yè)革命時(shí)代至一戰(zhàn)前后)和以美國食物援助和新自由主義為中心的食物體系(二戰(zhàn)后至今)。透過本書不難看出,全球資本主義的食物體系,是一個(gè)核心國家控制邊緣國家,邊緣國家供養(yǎng)核心國家的體系。

英國食物體系的形成依賴于英國國內(nèi)階級(jí)關(guān)系變遷,持續(xù)數(shù)個(gè)世紀(jì)的圈地運(yùn)動(dòng)讓大量自耕農(nóng)失去土地,其中一部分,為人所知,被轉(zhuǎn)移進(jìn)入城市構(gòu)成底層工人階級(jí);還有一部分隨著英國殖民主義的步伐,進(jìn)入美洲,在掠奪原住民土地的基礎(chǔ)上建立了最早的資本主義家庭農(nóng)場,并憑借愈發(fā)便捷的國際貿(mào)易航運(yùn),向本國供給廉價(jià)的食物。充足和價(jià)格低廉的食物不僅是英國工業(yè)革命過程中所催生的一部分城市小資產(chǎn)階級(jí)的訴求,也是希望維持低水平勞動(dòng)生產(chǎn)成本的資產(chǎn)階級(jí)的內(nèi)在要求。

以美國為中心的食物體系又可以進(jìn)一步細(xì)分為兩個(gè)階段,一是以食物援助為手段控制他國的階段(二戰(zhàn)后至70年代中東石油危機(jī)),二是以新自由主義和金融債務(wù)控制他國的階段(70年代結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃structural adjustment 至今)。在第一個(gè)階段中,美國將國內(nèi)過剩的農(nóng)產(chǎn)品向第三世界,尤其是向那些工人運(yùn)動(dòng)激烈和存在社會(huì)主義傾向的毗鄰友邦,進(jìn)行大規(guī)模輸送,控制他國的食物主權(quán)。隨著70年代石油危機(jī)的爆發(fā),國際糧食運(yùn)輸成本陡增,使得原有的控制手段不再能夠維持。

在這有一個(gè)小插曲,一些對(duì)糧食問題一知半解的“南方系”媒體(不知道媒體的這些觀點(diǎn)是否又來自其他一些學(xué)者)認(rèn)為,70年代蘇聯(lián)在國際市場上以原油交換糧食的方式大規(guī)模收購歐美社會(huì)糧食,是導(dǎo)致眾多第三世界國家糧食短缺的主要原因,但只要我們觀察當(dāng)時(shí)以美國為中心的食物供給體系就不難發(fā)現(xiàn),這一觀點(diǎn)是有失偏頗的。

首先,糧食作為一種政治工具,是長期由美國所控制和使用的。二戰(zhàn)后,美國糧食輸送的重心,以馬歇爾計(jì)劃的形式,曾被部署在歐洲。而當(dāng)歐洲農(nóng)業(yè)復(fù)蘇之后,西歐社會(huì)中的農(nóng)民率先對(duì)美國的低價(jià)食物援助提出抗議,正是在這一背景下,美國決心將其糧食輸送的重心轉(zhuǎn)向于在國際社會(huì)中具有更少政治話語權(quán)的第三世界國家。為了做到物盡其用,在緩解本國產(chǎn)能過剩的同時(shí),美國將糧食援助政治化,通過公法480(Public Law 480),這使得它能夠動(dòng)用國內(nèi)戰(zhàn)略儲(chǔ)備糧食向第三世界國家輸送糧食,為冷戰(zhàn)而服務(wù)。據(jù)本文所披露,在這一時(shí)期,美國向第三世界出口的糧食占到其糧食出口總量的70%以上。

應(yīng)該看到,在全球資本主義的食物體系中,糧食的統(tǒng)治權(quán)是握在發(fā)達(dá)國家手里的,糧食從一開始就不是作為一種單純的人權(quán)公共品提供給窮人,而是一種資本的增值手段和控制他國主權(quán)的政治手段。

04

印度的綠色革命

關(guān)于印度綠色革命,最常見的敘事是通過實(shí)施綠色革命,印度糧食產(chǎn)量得到了大幅提升。但這背后的真相究竟如何呢?

圖片來源:Analytics India Magazine

上世紀(jì)六七十年代,美國對(duì)印度的食物援助起到了極大的杠桿作用,其結(jié)果就是得到了印度盧比供應(yīng)量的三分之一以上,并使印度對(duì)美國的糧食產(chǎn)生了極大的依賴。在尼赫魯總統(tǒng)去世以后,美國示意,如果夏斯特里總統(tǒng)放棄尼赫魯總統(tǒng)的土地再分配政策,美國會(huì)重新對(duì)印度進(jìn)行食物援助,同時(shí)提供新的農(nóng)業(yè)技術(shù)。所謂的綠色革命,其實(shí)就是給窮人提供一整套種子,化肥和空間組織方案,讓窮人有飯吃,讓富人不失去土地,利用技術(shù)來解決政治矛盾。但是綠色革命的這些種子不僅破壞當(dāng)?shù)丨h(huán)境,破壞生物多樣性,同時(shí)還讓小農(nóng)們負(fù)債累累。

作者在這里提供了一個(gè)很有建設(shè)性的例子。作者指出,了解綠色革命到底是什么,要把它和相反情況做比較。作者提供的個(gè)案分析,是印度西南部的喀拉拉邦。沒有被美國的技術(shù)操縱控制,選擇了一種政治解決途徑——始于1957年的土地改革條例和教育法案。后來喀拉拉邦居民的文化水平和壽命竟高于美國部分地區(qū)的水平。當(dāng)喀拉拉邦健康和福利指標(biāo)仍然保持較高水平的時(shí)候,綠色革命20年以后,印度其他地方營養(yǎng)不良水平升高了。

作者還在書中特別提到了與兩次綠色革命息息相關(guān)的專利問題,舉了美國格雷絲公司和美國農(nóng)業(yè)部試圖取得印度楝樹作為特效農(nóng)藥專利的例子。楝樹作為農(nóng)藥,在印度已經(jīng)是2000多年的常識(shí),但是最終這項(xiàng)專利花了整整15年才被宣布無效。像孟山都等美國的私人巨頭公司可以隨意獲得印度的基因資源和印度生態(tài)多樣性資料。知識(shí)計(jì)劃支持下的美國企業(yè)例如化學(xué)藥品公司是印度綠色革命的最終受益者。

作者分析了農(nóng)藥公司針對(duì)反對(duì)聲音采取的三種策略:一是生產(chǎn)看似針對(duì)窮人的農(nóng)作物;二是增加科技含量,增強(qiáng)可信度;三是使用和形成文化戰(zhàn)。接下來農(nóng)藥公司還進(jìn)入學(xué)術(shù)界來尋求給他們發(fā)言的學(xué)術(shù)專家,同時(shí)打擊發(fā)表不同聲音的學(xué)術(shù)人士。

作者還舉了非洲饑餓的例子。美國通過一些國際貨幣銀行組織對(duì)非洲施壓,迫使非洲引入基因改良農(nóng)作物。作者描述了看上去代表美國非裔人的種族平等大會(huì)是如何通過操縱語言向非洲售賣基因改良作物。作者在書中發(fā)出質(zhì)問:代表的是誰的利益,傳播的解決方案是什么,被利用的策略證明了食物體系內(nèi)的主導(dǎo)因素是什么?

05

以大豆為例

書中帕特爾選取大豆作為具體例子,講述了大豆這一作物從在美國興起到在巴西形成規(guī)模化生產(chǎn)的歷史過程。這一過程伴隨著國際政治經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩、國內(nèi)運(yùn)動(dòng)、環(huán)境破壞與保護(hù)等各個(gè)重要因素的交替和影響。簡單來說,在美國,一戰(zhàn)時(shí)為了維持國內(nèi)大豆供給,采取支持大豆生產(chǎn)的政策,之后由于經(jīng)濟(jì)大蕭條和沙塵暴,使得大豆作為一種固氮固土的作物得到政府財(cái)政的大力投入和支持。并且因?yàn)榇蠖贡旧淼母哂椭叩鞍滋匦裕环矫孢m用于榨油、一方面可以喂養(yǎng)畜禽,在國際上擁有廣泛的市場。美國在二戰(zhàn)后一直希望可以用大豆來控制國際含油作物市場,但這種希望很快就由于發(fā)展中國家巴西的崛起而破滅了。

二戰(zhàn)后,巴西遵循一種正統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑,推行國家發(fā)展計(jì)劃,實(shí)行進(jìn)口替代工業(yè)化,于是可以生產(chǎn)進(jìn)口替代物的工業(yè)開始發(fā)展,工業(yè)化的同時(shí)作為產(chǎn)業(yè)集群的基地——城市也要建設(shè)起來,時(shí)任巴西總統(tǒng)儒塞利諾·庫比契克·德·奧利維拉選擇印制更多鈔票來獲得資本,于是國內(nèi)通脹危機(jī)席卷,小農(nóng)破產(chǎn),掌握資本的人收購?fù)恋兀∞r(nóng)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)工人或雇傭農(nóng)戶,農(nóng)民苦不堪言、怨憤政府不公。而就在二十世紀(jì)五六十年代,厄爾尼諾南擺,國際市場大豆粉的替代物魚粉、花生餅產(chǎn)量均大幅下降,大豆的需求急劇上升,需要新的出口供給來源。巴西政府考慮國內(nèi)城市工人的營養(yǎng)問題、農(nóng)民起義、大豆市場的放開和國內(nèi)適宜的大面積的未開墾土地資源條件,大力發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè),幾代政府的扶持之下大豆生產(chǎn)量超過國內(nèi)的需求總量。美國企業(yè)由于巴西的地價(jià)和勞動(dòng)力成本低下,也選擇來巴西投資,形成了巴西在國際大豆市場上長期的第一占有率。

圖片來源:Seeking Alpha

大豆的生產(chǎn)帶來了很多的發(fā)展機(jī)遇,也同時(shí)帶來了很多棘手的問題,除了單一作物區(qū)破壞生態(tài)以外,新自由主義發(fā)展下掌握資本的大企業(yè)操控著土地,無地的農(nóng)民飽受著低酬甚至無酬勞動(dòng)的痛苦,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)背景的人還可以獲得政治權(quán)柄、出任農(nóng)業(yè)部長,他們出于大企業(yè)家的利益考量,要求自由貿(mào)易化和削減關(guān)稅。

當(dāng)新自由主義推行時(shí),其實(shí)是伴隨著對(duì)掌握資本的人帶領(lǐng)更多的人走向利他、平等社會(huì)的美好愿景,但事實(shí)正相反,社會(huì)不平等加劇,階級(jí)矛盾拉大。由理想主義精英從草根社區(qū)中摸索出來一種稱為無地者運(yùn)動(dòng)(MST)的生態(tài)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng),通過回歸自然的生產(chǎn)技術(shù)及有組織的政治教育,把無地農(nóng)民組織起來并遠(yuǎn)離城市地開展一種理想的食物生產(chǎn)勞動(dòng),這樣的計(jì)劃有力地打破了大企業(yè)的供應(yīng)壟斷,并提供給市場一種生態(tài)化、高附加值的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。但是大企業(yè)依然把持著主要話語權(quán),因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^資助大豆協(xié)會(huì)獲得政客的游說幫助,來維持他們使用化學(xué)藥品、轉(zhuǎn)基因技術(shù)的生產(chǎn)方式,從而提高他們的市場競爭力。在產(chǎn)業(yè)鏈底層的農(nóng)場主們?nèi)硕嗟Y本積累薄弱,無法直接面對(duì)客戶、面對(duì)市場,還是按照大企業(yè)的安排進(jìn)行生產(chǎn),我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈的終端作為消費(fèi)者,遠(yuǎn)離農(nóng)田,只能或主動(dòng)或被迫食用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的大豆。

不同形態(tài)的大豆或者由大豆喂養(yǎng)的畜禽、榨出的油脂,都可以卷入龐大的全球—地方政治經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)中,作為消費(fèi)者的我們對(duì)這一過程知之甚少,被迫通過消費(fèi)行為鞏固了其背后的階級(jí)壓迫、環(huán)境破壞式生產(chǎn)模式。當(dāng)然如今城市居民開始通過訂單農(nóng)業(yè)提供的產(chǎn)供銷途徑,選擇生態(tài)化農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行消費(fèi),擺脫大企業(yè)在其中的遮蔽,直接與農(nóng)田農(nóng)戶接觸,便是一種很有未來潛力的嘗試。

06

超市與有機(jī)農(nóng)業(yè)

帕特爾在書中以超市為切入點(diǎn)討論食物體系對(duì)消費(fèi)者和生產(chǎn)者的影響。長久以來,政府就對(duì)“農(nóng)民+超市”和“農(nóng)民+企業(yè)”進(jìn)行背書,但事實(shí)上,小生產(chǎn)者始終都不是大資本所愿意服務(wù)的對(duì)象,對(duì)健康食物的消費(fèi)從來都存在階級(jí)性的歧視。在資本主導(dǎo)的超市中,有機(jī)食物的發(fā)展是否有前途,作者的答案是否定的。“農(nóng)民+超市”的模式催生一整套標(biāo)準(zhǔn)化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和現(xiàn)代化的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),這一模式,顯然不是為廣大的小生產(chǎn)所服務(wù)的。另一方面,有機(jī)食品之所以為政府和資本賦予期望,也在于這一模式,按他們的話說,可以增加產(chǎn)品的附加值,增加農(nóng)民和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的收入。但是誰又是這些“高附加值”農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)者呢?顯然不會(huì)是底層的工人階級(jí),常常只會(huì)是一小部分城市居民。

食物歧視在文章中有更鮮明的證據(jù),譬如在美國的社區(qū)中,城市的超市比農(nóng)村能夠儲(chǔ)備更多的食物產(chǎn)品,白人社區(qū)中的超市往往儲(chǔ)備更多的健康有機(jī)產(chǎn)品,而黑人社區(qū)則要么沒有要么顯著地少于白人社區(qū)。這不能夠說明資本對(duì)種族有什么偏好,它只說明資本偏好收入水平更高的人群,人流更密集和公共交通更便捷的地區(qū)。如果我們真正決意走一條全面的有機(jī)農(nóng)業(yè)道路,把健康食物看作是一種普遍的基本人權(quán)去踐行,那么關(guān)鍵就恰恰在于給消費(fèi)不健康食物的人和給邊緣化的小生產(chǎn)者民主管理和決定食物體系的權(quán)力。這就是有機(jī)農(nóng)業(yè)的組織基礎(chǔ)。

圖片來源:KALW Studios

07

結(jié) 論

當(dāng)今的世界食物體系是脆弱的,資本主義以世界為范圍,在市場中興風(fēng)作浪,導(dǎo)致農(nóng)夫和農(nóng)業(yè)工人都只能在死亡線上掙扎,親資本的官員們對(duì)此卻視而不見。

作者認(rèn)為,農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)導(dǎo)致市場中充斥了廉價(jià)且高卡路里的食物,既損害了消費(fèi)者的健康,也是對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的放血,不僅使我們離應(yīng)該吃的食物越來越遠(yuǎn),也使我們遠(yuǎn)離了品嘗食物的樂趣,而很多消費(fèi)者們對(duì)這些毫不知情。作者強(qiáng)調(diào),本書的主旨之一就是指明不管現(xiàn)在的食物秩序在什么時(shí)候、在哪兒對(duì)我們?cè)斐闪藗Γ藗円呀?jīng)組織起來反擊了。

作者從正義、公平和機(jī)會(huì)均等的角度,從環(huán)境、持續(xù)發(fā)展、享受生活等語境中,提出當(dāng)前的食物體系是完全失敗的。這個(gè)食物體系使肥沃的土地出現(xiàn)問題,更限制了我們的感知和憐憫。

作者指出,最具有諷刺意味的是,由于它是由世界上少數(shù)最有權(quán)力的人控制的,所以世界糧食系統(tǒng)天生就是虛弱的。

比如英國在第一次石油危機(jī)爆發(fā)時(shí),人們?cè)谏痰昀锟只判缘刭徫锏男袨樽尨蠹矣洃洩q新。在2000年出現(xiàn)的以運(yùn)輸業(yè)為首的抗議浪潮中,貨運(yùn)和物流完全停擺,導(dǎo)致英國甚至短暫地出現(xiàn)了食物短缺,原因是數(shù)個(gè)世紀(jì)以來英國的食物供應(yīng)已經(jīng)形成了依賴別處供應(yīng)的傳統(tǒng)。作者毫不奇怪地表示,英國人的胃已經(jīng)被燃料供應(yīng)所劫持,英國公路上四分之一的車是在運(yùn)輸食物,每年每個(gè)英國家庭會(huì)驅(qū)車136英里來購買食物。如果沒有足夠的能源來支撐,傳統(tǒng)的食物供應(yīng)體系就會(huì)漸漸停擺。

再比如巴西的變革積極分子傳達(dá)給作者的一則消息,由于當(dāng)今食物體系中,每生產(chǎn)一千克谷物需要一噸水,而一公斤牛肉需要七公斤谷物。所以這種工業(yè)化的食物體系在全世界的推廣,將會(huì)導(dǎo)致水資源的耗盡,甚至引起戰(zhàn)爭。而化石能源、土壤肥力和水資源的逐漸耗盡,也將成為當(dāng)今食物體系失敗的根本原因。

還有美國養(yǎng)殖業(yè)造成井水中的亞硝酸鹽超標(biāo),大規(guī)模養(yǎng)殖動(dòng)物帶來的排泄物對(duì)土地、水和空氣的破壞,尤其是空氣,家畜飼養(yǎng)產(chǎn)生了地球18%與二氧化碳相關(guān)的氣體,對(duì)氣候的影響甚至超過了小汽車,更包括瘋牛病、禽流感等等一系列惡果,都說明工業(yè)化農(nóng)業(yè)的前景并不美妙。

以上種種都告訴讀者,食物體系再也不能像現(xiàn)在這樣下去了,我們應(yīng)該想辦法索回食物體系從我們這里帶走的東西,比如尊嚴(yán)。由此作者提出了一個(gè)重要的觀點(diǎn)——食物主權(quán)。并為大家提供了可行的行動(dòng)方法。

第一,改變我們的口味。

第二,吃本地產(chǎn)的季節(jié)性食物。

第三,吃生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。

第四,支持本地人擁有的產(chǎn)業(yè)。

第五,所有的工人都有尊嚴(yán)權(quán)。

第六,農(nóng)村全面而深刻的變革。

第七,所有人都有足以維持生活的收入。

第八,支持可持續(xù)發(fā)展的食物體系結(jié)構(gòu)。

第九,打破食物體系的瓶頸。

第十,承認(rèn)過去和現(xiàn)在的不公正,并提出補(bǔ)償。

在本書的結(jié)尾,作者發(fā)出號(hào)召,就像MST的宣言那樣:“對(duì)付野蠻用教育,對(duì)付個(gè)人主義用團(tuán)結(jié)。”我們是該組織起來,施行教育,改變口味,收回我們的食物主權(quán)和打造一個(gè)新體系了!

參考資料:

嚴(yán)海蓉訪談范達(dá)娜•席瓦:新自由主義、農(nóng)民自殺和農(nóng)業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)

http://www.shiwuzq.com/portal.php?mod=view&aid=574

轉(zhuǎn)基因棉花釀?dòng)《绒r(nóng)民自殺潮

http://www.shiwuzq.com/portal.php?mod=view&aid=609

為什么當(dāng)前美國農(nóng)民自殺率空前高企?

http://www.shiwuzq.com/portal.php?mod=view&aid=1397

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)