1

選對品種和原料,釀出好啤酒

看著父親干了一輩子的農業,我也耳濡目染,本科上了黑龍江八一農墾大學,老校長王震將軍的衣缽我肯定繼承了一點兒——必須與技術死磕到底。農墾系統對新栽培技術的推廣非常簡單高效,“能干不?不行換人!”

2006年我從東北農業大學拿到碩士學位,進入哈爾濱啤酒工作。

哈啤由俄國人在1900年創辦,經歷了清朝-民國-“滿洲國”-新中國。在改革開放和入世后,又進入新一輪全球化,到了2004年,被百威收購,成了一家美國企業。哈爾濱啤酒也算是東北多世紀變遷的一個縮影。

●哈爾濱啤酒廠的前身烏盧布列夫斯基啤酒廠。圖源:網絡http://dwz.date/dX5u

入職哈啤后,我主要負責大麥品控,幫助合作伙伴篩選國產大麥品種,同時也受遙控,和美國百威總部管農業的人一起工作,經常跑新疆、甘肅、黑龍江、內蒙的產區和科研單位。

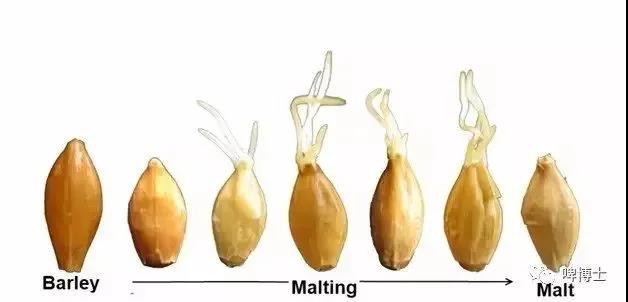

啤酒的主要原料就是大麥發了芽烘干后除根的麥芽。而大麥做成麥芽的關鍵就是種子的芽勢、芽率。一定要活大麥,不能要死種子。啤酒廠采購大麥,主要考慮芽率凈度指標,如同按種子標準采購差不多。

大麥育種方向和小麥相反,要低蛋白的,蛋白含量越高,浸出率越低,出的麥芽汁就少。當大麥成本太高時,小麥碎米也能使上勁了,所以市面上普通啤酒特別淡,你懂的!

●啤酒大麥制麥芽過程。圖源:啤博士

在哈啤的那幾年,我很幸運,趕上北大荒紅興隆管局科研所和甘肅農科院都研發出了優秀的品種,所以選品種不費勁,也很有干勁。從美國引進的品種里后來也有幾個成功了,海拉爾現在還在種。

除此之外,有兩個事讓我覺得很有成就感,也學到很多。

一是參與籌建和運轉大麥-麥芽品質實驗室。美國總部投了1000多萬人民幣添置設備設施,一次就可以把大麥-麥芽的品質分析透了。指標包含很多項,比單純一個酒廠需要的指標多多了。所以經過實驗室檢測后,育種家可以在大麥品系進入鑒定階段就能知道這個品種的品質怎么樣,不行就早淘汰,省去后面那么多年選育了,可節約大量時間和資金投入。

另外一個就是國內做高檔啤酒普遍都不用國產的大麥,覺得質量不好,喜歡采購加拿大和澳大利亞的大麥或麥芽。記得2006/2007年澳洲遭遇史上大旱,國際市場大麥價格飆升,還買不到,讓人卡脖子了。

吸取了這個教訓,我們這個美資企業決定主攻扶持中國國產大麥,選好品種,和國營農場及地方供應商訂單回購。

●秀才(左二)和當時的同事們去考察大麥。圖源:孫秀才

然而,盡管我們品種選對了,但地方上收回來的大麥品質總不過關。

我們分析原因,發現原來河西走廊多是小農戶,大麥剛收割完需要晾曬,小農戶的曬場都是土的,在上面走一圈半截褲腿都是塵土。濕大麥直接倒在上面晾曬,都變成泥猴了。塵土的生青味給釀酒帶來干擾,影響了啤酒的品質。

所以我們又投資幫著合作單位建通風設施,水泥地面鋪滿打好孔的通風管,堆上去的大麥就不會落地,再裝上風機吹一周,問題完美解決,國產大麥品質指標比肩進口!

●2020年秋天,我去看望當年和甘肅農科院合作的啤酒大麥伙伴。圖片:孫秀才

2

大企業如何打造產業鏈

這段經歷,讓我深刻明白,什么叫產業鏈,也深深影響了我今后的工作方式。

概括來說,就是兩點。

一是涉農產業的布局要在上游盡量完善,抓住源頭,重點施策。強品牌必須得原材料好,輕工制造絕不能工強農弱,瘸腿走路哪能穩當啊?習大大在中央深改會議上提過“蹄疾步穩”,也不知道多少產業領會了。

拿啤酒釀造來說,哪怕現階段不能做到專有品種,但至少要在原料種植品控環節下足功夫,絕不能指望到市場上隨便買原料。涉農產業鏈接的是千家萬戶農民,要看長遠,幫助他們就是幫助自己。

現在想想,百威啤酒在進軍中國之前,早已與國內大麥相關科研院所開展合作,布局是有多早、謀的有多遠。佩服!

另一點是搞農業相關產業的基礎戰略性投入必不可少,軟件硬件兩手都要硬,還要學會積累數據并善于分析。企業要多投入到基本的檢測設備和人員培訓上,好的工匠一定得有得心應手的工具和不斷吸收養分的學習機會。

再舉一個小例子,讓大家感受一下美國大企業是如何進行品控的。

有一年我參加美國百威總部的大麥基礎培訓,發現他們對一粒大麥破皮破到什么程度都有標準參考。因為百威每年累積分析成千上萬個樣品,上傳數據后會得到很好的圖形分析結果。他們根據這個結果再提升標準、進而參與制定行業標準。

你既可以說他們為行業設立了門檻,也可以說他們引領了行業的標準化。不管怎么看,百威就是通過無數這樣的工作,站到了行業品控巔峰上。

●啤酒工廠的糖化中控室內,員工通過檢測BPA數據,對產品質量進行監控把關。圖源:百威啤酒集團

3

“好馬配好鞍”

好種子也要好產業配套

后來我換了工作,2010年搬來北京,在外企代表處做種子技術推廣,客戶仍然是歐洲和國內的種子公司。也就是在這期間,見識了不少種子加工技術:包衣、丸粒化、引發等,接觸最多的作物是甜菜、其次是蔬菜和煙草。

“好馬配好鞍”,品種遺傳特性好是一方面,怎么把種子潛力發揮更大、用的更好更是一門重要學問,甚至某項種子處理技術就可以引起一場耕作革命。

比如精選單粒點播,以前玉米芽率不行、就靠多下種子,但需要人工間苗,效率不高。通過配套精良點播機,玉米種一粒就長一棵。原來形狀不規則的種子,如胡蘿卜、生菜通過包殼或者丸粒化可以實現機械播種,又快又好。

記得小時候鄰居家里種黃煙,煙草種子特別小,像粉末一樣細。我看到大人會把煙草種子就水含在嘴里,再噴到苗床土上播種。現在不用了,種子都做成了小米粒大小的丸粒,機器點播就行。

●丸粒種子,通過把形狀不規則的種子加工成規格一致的形狀(類似滾元宵),便于精播。很難說這是一個自然產物,還是一個化工產品。圖源:秀才的朋友

很長一段時期,除了主糧水稻、小麥外,市面上不愁賣的種子多是國外進口的,尤其蔬菜類,高產、抗病性強的番茄種子10克一袋可以賣上千元,差不多一粒一塊錢。

一方面,進口品種確實有競爭力:出苗好、產量高、品質也不錯。這樣的優秀品種很受農民歡迎,往往很快就能攻城略地雄霸一方。

另一方面,“高檔”種子通過加工處理可以增值。比如包衣,其目的是裹上藥劑保護種子,免受地下病蟲害侵襲,外加標記顏色打扮一下。最核心的技術是粘合材料,技術不達標的包衣種子抓在手里,顏料都會粘手,所以,光看不行,別讓美顏迷惑了你。

●這些顏色鮮艷的包衣種子,就是在種子外層包上殺蟲、殺菌劑和顏色,用化學方法預防病蟲害。所以有機農業中不允許使用這樣的化學處理過的種子。圖源:秀才的朋友

在這個階段,育種能力不強,加工處理水平又沒跟上的企業,往往就容易被優勝劣汰,很多機構和種子公司的存在就只能在網頁或發表過的論文上找了。

因此我在參加農民種子網絡培訓時提出,老種子在地保護利用也要與時俱進,插上科技力量的翅膀,可以助力二次騰飛!

4

我們的農業怎么了

被淘汰的不僅有技術不夠先進的種子企業,還有規模不夠大的小農。

現在北方農業種植主體的身份發生了很大變化,小農戶(50畝以下)越來越少,很多非農戶口的種地大戶(100畝以上)、作業服務第三方、農業公司,兼業農民越來越多。這個變化是隨著社會、經濟發展而來,隨著土地流轉、產業轉移而來,也是隨著脫貧攻堅、隨著政策補貼,隨著市場起伏······不一而足。

總之,種地不再只是一畝三分地上的事情了,做農民也不能再算做沒有出息的事兒了!

●東北的大豆田。圖片:于軍華

小農戶因為地少、市場上無獨立銷路,收入十分有限。一戶倆主力,種幾十畝常規作物,收入太少(一般的農戶凈收入在300-500元/畝),確實不如出去打工。所以村里年輕人越來越少,留下多是很難出去的老人。

而種地大戶單純靠種糧食也很難賺錢。糧價受國家管控保護,只會有糧價低、賣糧難,很難有糧價貴。畢竟,糧價這事兒,牽一發動全身啊。

要是種經濟作物也還好,但天災、市場波動風險同樣難以保證穩定收入。如果你想看看種地大戶是否賺錢,一定看他最近3-5年收入水平,否則很難準確判斷。

但是,我們國家每年除了報告糧食豐收(2020是第十七連豐)、總量創新高,糧食進口卻也在創新高。官方講叫緊平衡,實在讓人迷惑:每年遞增的自產和進口糧食,都讓誰吃啦?答:讓人民群眾日益增長的肉蛋奶需求推起來的唄!人和動物都需要糧食,實際上是我們自己和自己搶糧食。

最令人不解的是,年年都喊種地不賺錢,地租價格卻不斷上漲。

豬肉貴——玉米貴——地租貴——人工貴——種地不賺錢——國家補貼——不好好種地——農業效率低/競爭不過國外農民——大量進口——擠壓國內產業/代價昂貴······環環相扣,甭管內循環還是外循環,看起來就像個死循環。

我們農業走到今天,土地使用問題很突出。舉一個小例子:小農戶土地集中流轉后,承包人種地只看眼前,輪作是不考慮了,更別說改善土壤了。反正不缺藥,大肥大水,狠種兩年,求個好收成,再去包下一塊地。這種模式下,種地不養地,土地地力透支很大。全國都能看到這種情況。

你能猜到種馬鈴薯一畝地用到多少化肥了嗎?和我豆子產量差不多。

但現實中也會看到,有一部分比較重視精耕細作、注重良好科技投入的農戶,種地也能賺取不錯收入。所以,將來的農業發展一定是用工少、智力密集型的。粗放的、勞力密集型的農業基本沒前途。沒技術含量不說,就從勞動投入的角度來看:找人難、請人貴、還不出活。

●老家像這樣人工鋤草的小農戶、小農場越來越少了。圖片:孫秀才

5

農業就是人和自然合作的藝術

廣義的農業包括“農、林、牧、副、漁”,我們現在說的是狹義農業,主要指種植業。剛剛公布的2020年GDP過了100萬億元,而一產農業不到8%。農業說產值不大,但影響很大,民以食為天嘛。

其實,農業從來不是一個孤立的行業,涉及城市鄉村、政治社會方方面面。而我們普通人所能做的多在技術層面、理念方面。

無論是常規農業還是有機農業,基本原理都一樣。“土、肥、水、種、密、保、管、工”,毛主席提出的農業八字憲法永不過時。

這兩年下沉一線收獲很大,種甜菜非蔬菜。參與見證播種、耕耘、收獲,讓人對天時地利人和理解更加深刻。

●2019年,內蒙古,甜菜田正在起收。圖片:孫秀才

試驗品種、測試肥料、研究病害防控,取得良好進展時會請伙伴們痛快的大吃一頓,結果不理想時也會大吃一頓安慰安慰自己。

當然,也沒少見大風吹過、早霜凍過、病斑侵過、冰雹砸過時,農民難過的場景,恨自己才疏學淺無力招架沮喪至極。

但遇到麻煩時,我不愿意請老天爺出來幫著背鍋,用天福園張志敏老師的話:“農業就是人和自然合作的藝術。”老天爺助你收,你就收;不讓你收,你就接受,但有個前提:主觀得努力,要去研究、理解大自然,才能和她合作。

我經常琢磨為啥管我們研究栽培技術的叫“農藝師”而不是“農技師”?現在似乎懂了,大地就是畫布,我們書寫、我們繪畫,像藝術家一樣去創作,讓每一個作物都成就為藝術品。

6

從打工到創業

從打工到創業,我個人也自覺不自覺地從種子銷售商向技術農民身份轉變。

我先是找到了北京有機農夫市集,在他們的引薦下,在北京參與了兩家小型有機農場的經營,在地里拔過草,給顧客配過菜、送過菜。后來索性和親戚合作,他們在黑龍江老家用生態的方式種大豆,我在北京做豆腐、磨豆漿,在市集上售賣。

是種地好玩、農民好當、豆腐好做嗎?非也。轉做農民的目的是為服務,要用科技來服務農業。

●秀才和妻子在市集上賣豆制品,老顧客會自帶保溫杯來打豆漿。圖源:北京有機農夫市集

我一直堅信,只有首先當一個農民,才能真正站在種植者角度思考我們農業的明天。然后結合自身條件,試驗又試驗,研究再研究,少紙上談兵,多身體力行,親身試驗示范,服務碩果終會掛滿枝頭。

“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。”很多事情不是看到了希望才去堅持,而是要親自做,堅持了才會有希望。

所以這兩年,我帶著生態種植理念,重點向地下看,研究地力,研究微生物和肥料,能在保證產量不減的基礎上,減少化肥用量。面對田間來推銷的“量子肥”、“108味中藥材熬制的酵素肥”,也有底氣回一句:呵呵!

●秀才在老家的大豆地里。圖片:TALA

這些年來的經歷給我一個感受,入一個行業,特別是農業這種長周期的(一年只有一次試驗機會):三年能略明白一點兒皮毛;五年能有點靠譜想法;再醞釀醞釀、小試牛刀,沒有七八年光景,干不成啥。

為了師夷長技,2018、2019兩個夏天我分別又去了美國和歐洲,橫向的去看看那里的農業發展和拜訪了數個農場。盡管基礎和模式不同,但天下的農民命運都是一樣一樣的,今天我們暫且就談質量提升、就說效率變革,農民故事改日再談。

●在歐洲種子公司參觀學習種子加工。圖片:孫秀才

總之,我們既要重視過去十幾年里的科技進步,還有走過的彎路,也不能忽略幾千年老祖宗傳承下來的農耕文明,包括種子。面對實力雄厚的大農企,小農的優勢在哪里?如果都是為大產業服務的單一農業,生物多樣性降低,我們的未來在哪里?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號