第三篇 蒲公英一路飄來

蒲公英們在風中飄散,卻掌握不了自己的命運。蒲公英的故事并不是今天才有的,只是今天的規(guī)模要大很多。

2023年,我國高校畢業(yè)生人數(shù)達1158萬人,創(chuàng)歷史新高。根據(jù)智聯(lián)招聘發(fā)布的《2023大學生就業(yè)力調(diào)研報告》、獵聘大數(shù)據(jù)研究院推出《2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)報告》、Boss直聘相繼發(fā)布的一組關于本科生就業(yè)的數(shù)據(jù),截至今年4月中旬,在有求職計劃的應屆本等畢業(yè)生中,仍然有49.6%的畢業(yè)生選擇深造、自由職業(yè)或者慢就業(yè)。大專、碩博求職畢業(yè)生就業(yè)率略高于本科生。而面試通知可能更說明問題,在認真投遞的簡歷中,普通二本院校畢業(yè)生收到面試通知的比例僅為23.3%,而專科、普通一本、雙一流院校分別為27.4%、25.4%、28.3%。

70%多的蒲公英還在繼續(xù)飄散,無法落地……

“黃金年代”里的蒲公英

蒲公英們大規(guī)模飄散的故事,始于擴招。

21世紀初,第一批擴招的大學生畢業(yè)了。這是一個經(jīng)濟騰飛的年代,改制,入世,全球化,似乎遍地黃金。也是這個年代,開始大規(guī)模出現(xiàn)“畢業(yè)就失業(yè)”、“高知貧民村”等現(xiàn)象,“向下的青春”一度成為媒體熱議的焦點。二十年過去了,熱點仍是熱點,更成為了常態(tài)。

往前追溯百年,我們驚奇地發(fā)現(xiàn),“畢業(yè)就失業(yè)”的大標題也曾赫然出現(xiàn)在舊中國的報刊上。20 世紀20 年代初,大學生就業(yè)問題已初露端倪。至20 世紀30 年代,隨著高校畢業(yè)生人數(shù)的猛增,加之世界性經(jīng)濟危機爆發(fā),大學生就業(yè)難成為當時熱議的社會現(xiàn)象。據(jù)國民政府教育部1933 年和1934 年度對失業(yè)畢業(yè)生所做詳細調(diào)查,“平均是項畢業(yè)生每百人中,失業(yè)者約占十三人。又依教育部高等教育統(tǒng)計全國專科以上畢業(yè)生人數(shù),二十二年度為八千六百六十五人,二十三年度為九千六百二十二人,兩年度合計為一萬八千二百八十七人,若按上項平均比率計算,則兩年度畢業(yè)生中,失業(yè)者約在二千三百八十人左右。”而事實遠比此嚴重,“燕京大學畢業(yè)生中找到職業(yè)的不過一半”,中央大學畢業(yè)生也出現(xiàn)“半數(shù)未獲相當職業(yè)”之窘境。

燕京大學、中央大學,大約相當于今天的清北吧?民國所謂“黃金年代”的故事,竟也如此不堪。

更何況,當時平均每年大學畢業(yè)生不足萬人,在4億人口中是鳳毛麟角、精英中的精英,居然也大量失業(yè),可見當時民國政府糜爛到何種程度。

統(tǒng)包統(tǒng)分:蒲公英不再飄蕩的年代

新中國成立后,蒲公英隨風飄蕩的歷史,一度終結(jié)。“畢業(yè)就失業(yè)”作為舊社會的丑惡現(xiàn)象被批判。

1949 年末,全國城鎮(zhèn)失業(yè)的人數(shù)有472 萬2,000 人,城鎮(zhèn)失業(yè)率高達23.6%,面對470 多萬失業(yè)者,人民政府首要考慮和解決的是統(tǒng)籌安排大學畢業(yè)生的工作。

從1950 年開始,大學畢業(yè)生開始接受統(tǒng)一分配,充任國家干部。1951 年10 月1 日,政務院發(fā)布《關于改革學制的決定》,其中明確規(guī)定“高等學校畢業(yè)生的工作由政府分配”。由此確定大學生由國家負責、按計劃分配就業(yè)的制度。從1952-1953 年開始,所有大學生就學期間實施公費制,不僅免學費,住宿、伙食、醫(yī)療也全部免費。1952 年8 月7 日《人民日報》社論宣稱“舊中國學生所飽嘗的‘畢業(yè)即失業(yè)’的痛苦,永遠被消除了”。大學生就業(yè)政策實行“統(tǒng)籌安排、集中使用、保證重點、照顧一般”的方針,由國家在計劃框架內(nèi)實行資源配置,其核心是“統(tǒng)包統(tǒng)分”和“包當干部”。

統(tǒng)包統(tǒng)分,就是高校學生入學后的培養(yǎng)費用全部由國家承擔,畢業(yè)后按照國家的指令性計劃分配到單位就業(yè)。在計劃經(jīng)濟體制下,由國家統(tǒng)籌使用人才。“統(tǒng)包統(tǒng)分”的大學生就業(yè)政策,使大學生自從進入大學校門后便獲得了實際上的“鐵飯碗”。

蒲公英們暫時解決了飄蕩的問題。

蒲公英尋根記:教育革命與工農(nóng)兵大學生

僅僅解決飄蕩的問題,對蒲公英來說是不夠的。

蒲公英們?yōu)槭裁磿h蕩,蒲公英們根在何處,是根本的問題。與工農(nóng)相結(jié)合,是解決這個問題的嘗試,一次前無古人但也備受爭議的嘗試。

工農(nóng)兵學員,是“文化大革命”中教育革命的產(chǎn)物。大學生,不再是兩耳閉塞、寒窗苦讀的產(chǎn)物,升學也不僅是考試一條路。

毛澤東在“七二一”指示中說:“大學還是要辦的,主要指的是理工科大學還是要辦但學制要縮短教育要革命,要無產(chǎn)階級政治掛帥,走上海機床廠從工人中培養(yǎng)技術人員的道路。要從有實踐經(jīng)驗的工人農(nóng)民中選拔學生,到學校學幾年以后,又回到生產(chǎn)實踐中去”。

按照“七二一”指示的要求,工農(nóng)兵大學生的學制為二到三年,各科學生都要參加生產(chǎn)勞動,參加階級斗爭。根據(jù)“以學為主,兼學別樣”、“學文與學工、學農(nóng)、學軍相結(jié)合”的方針,大學生學農(nóng)、學工、學軍活動占去了他們在校學習時間的相當一部分,《全國教育工作會議紀要》提出:教育同三大革命實踐相結(jié)合,應以廠(社)校掛鉤為主,多種形式,開門辦學。在幵門辦學的要求下,教學與現(xiàn)實相結(jié)合,學文與學工、學農(nóng)、學軍相結(jié)合,師生與工農(nóng)兵相結(jié)合,改變了“舊學校三脫離”的教學體制,建立起教學、生產(chǎn)、科研三結(jié)合的新體制,建立了三結(jié)合的教師隊伍。

所謂三脫離,是指知識分子脫離政治、脫離工農(nóng)、脫離實際,追求成名成家。

清華工宣隊在《為創(chuàng)辦社會主義理工科大學而奮斗》中疾呼:“資產(chǎn)階級的教學方法,以書本為中心,理論脫離實際,‘上課滿堂灌,學生跟著轉(zhuǎn)’,完全顛倒了人們認識真理的規(guī)律,只能培養(yǎng)出‘三脫離’的書呆子。……實踐使我們認識到,不徹底改革舊的教學方法,學校要完全培養(yǎng)無產(chǎn)階級知識分子的任務,還是一句空話。”

蒲公英們今天要面對的專業(yè)不對口問題,學非所用問題,不就是當年批判的“三脫離”產(chǎn)物嗎?

成名成家,往天上飛,不是工農(nóng)兵大學生的追求。工農(nóng)兵大學生分配模式是哪里來到哪里去。多數(shù)回到原來推薦上學的縣市基層工作。某縣從各醫(yī)學院校畢業(yè)的8個工農(nóng)兵學員,全部安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,縣城一個都沒留。哪里需要那里去,積極要求去最艱苦的地方去,是當時工農(nóng)兵大學生的一個特點。

“天之驕子”的高光時刻

蒲公英們尋根的努力,隨著“文革”的結(jié)束而結(jié)束了。

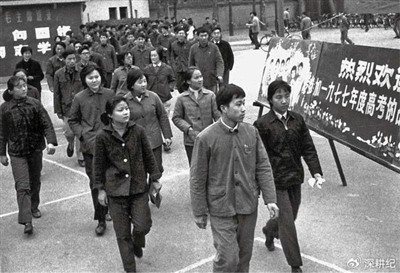

1977年,恢復高考。

1977年至1980年代末,絕大部分大學畢業(yè)生仍由國家安排就業(yè),畢業(yè)即成為國家干部。1982年12月,干部的四化標準(即干部的革命化、年輕化、知識化、專業(yè)化)寫入了黨的十二大通過的新黨章。

大學畢業(yè)生的高光時刻到來了。

文憑和學歷在干部選拔中的重要性日益凸顯,大學學歷或更高學歷成為黨政領導干部的一項基本條件。大學生群體所擁有的文憑和學歷取得了人才評定標準的第一位的地位。大學畢業(yè)生大批向上躍升,躍升機率遠高于社會其他群體。大學生成為“天之驕子”,高校一度成為“象牙塔”,這一階段的大學畢業(yè)生成為改革獲益度最高的群體之一。

市場的力量:蒲公英重新飄散

“天之驕子”轉(zhuǎn)瞬即逝,“象牙塔”在市場的力量面前,不堪一擊。

1985年,高校招生制度和畢業(yè)生分配制度開始改革。大學生就業(yè)開始實行“在國家計劃指導下,由本人選報志愿、學校推薦、用人單位擇優(yōu)錄用”的制度。

1987年,全國共有5000名大學畢業(yè)生被接收單位退回。蒲公英重新開始飄散。只是這個時候,飄散只是零星的、個體的存在,大部分人仍做著“天之驕子”的美夢。

1989年,大學生就業(yè)開始實行以學校為主轉(zhuǎn)向社會推薦,畢業(yè)生和用人單位在一定范圍內(nèi)進行雙向選擇。

1993年,實行“少數(shù)畢業(yè)生由國家安排就業(yè),多數(shù)學生自主擇業(yè)”的就業(yè)制度。

1996年,實行全體畢業(yè)生“供需見面、雙向選擇為主”。

1999年,大學生就業(yè)實行“不包分配、競爭上崗、擇優(yōu)錄用”的制度。

至此,大學生畢業(yè)必須獲得工作崗位的觀念被徹底破除,市場經(jīng)濟在它橫掃過的地方又一次大獲全勝。

而緊隨其后的大學擴招,只是這個勝利的必然結(jié)果,是蒲公英大規(guī)模飄散的直接原因。而擴招的前提,是要解決當時已經(jīng)比較嚴重的經(jīng)濟和就業(yè)問題。這是一個無解的死循環(huán)。

大學擴招,源于1999年教育部出臺的《面向21世紀教育振興行動計劃》。文件提出到2010年,高等教育毛入學率將達到適齡青年的15%。

2002年,高等教育毛入學率即達到15%左右,堪稱大躍進。2019年高等教育毛入學率超過了50%,正式進入普及階段。2023年這個數(shù)值是59.6%。

漫天飛散的蒲公英們自嘲,碩士多如狗,博士遍地走。考上985、211院校,大概相當于上個世紀90年代考上大學。學歷的“通貨膨脹”十分嚴重。

經(jīng)過百年輪回,大學畢業(yè)生從百年前的“畢業(yè)就失業(yè)”,到“統(tǒng)包統(tǒng)分”和“包當干部”,經(jīng)歷“與工農(nóng)相結(jié)合”和“天之驕子”的兩條路線之爭后,又回歸了市場起決定作用的“供需見面、雙向選擇”,“畢業(yè)就失業(yè)”重新成為常態(tài)。???

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號