如果要用一個字,來形容國軍的指揮,那只能是一個“亂”字。

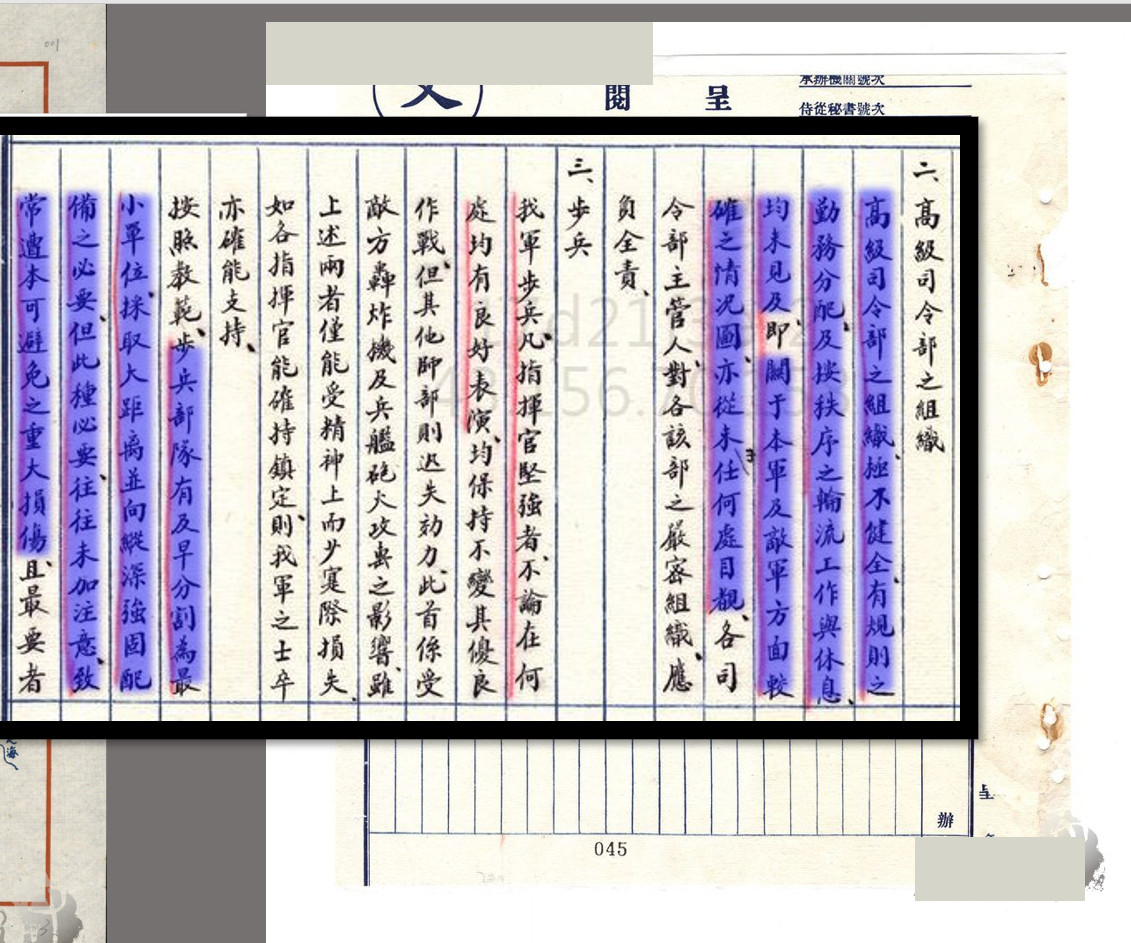

無論是在德國還是蘇聯(lián)顧問的眼里,國軍指揮層的混亂和拙劣,都是近代軍隊(duì)中少見的。淞滬會戰(zhàn)期間,沒有任何一個國軍的司令部,建立了正常的輪班制度,敵我態(tài)勢圖都沒畫,師部很容易受轟炸影響,導(dǎo)致驚慌失措、喪失指揮能力,而且經(jīng)常失聯(lián)幾小時、甚至一整天以上。

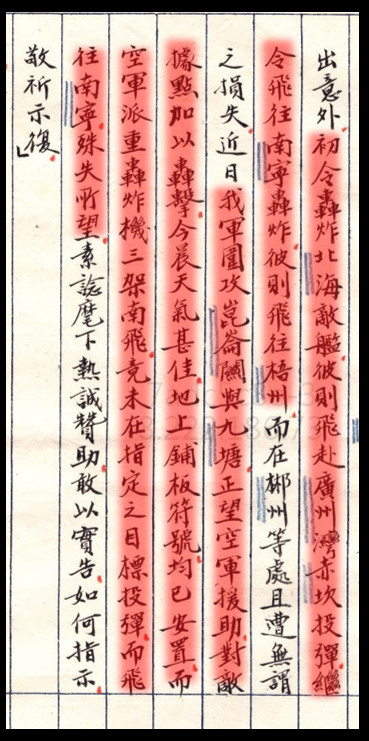

炮兵不跟步兵搞協(xié)同,步兵不知道引導(dǎo)火力,結(jié)果對虹口據(jù)點(diǎn),打了很多150炮彈,一發(fā)也沒中,讓黃浦江上的日軍艦船來去自如。空地協(xié)同更是稀里糊涂,1939年,空軍出動去襲擊北海的日軍艦隊(duì),結(jié)果飛去了廣州灣;去南寧轟炸,飛到了梧州;昆侖關(guān)戰(zhàn)役的關(guān)鍵階段,地面上聯(lián)絡(luò)板都擺好了,結(jié)果全部的重型轟炸機(jī),都飛到了南寧。

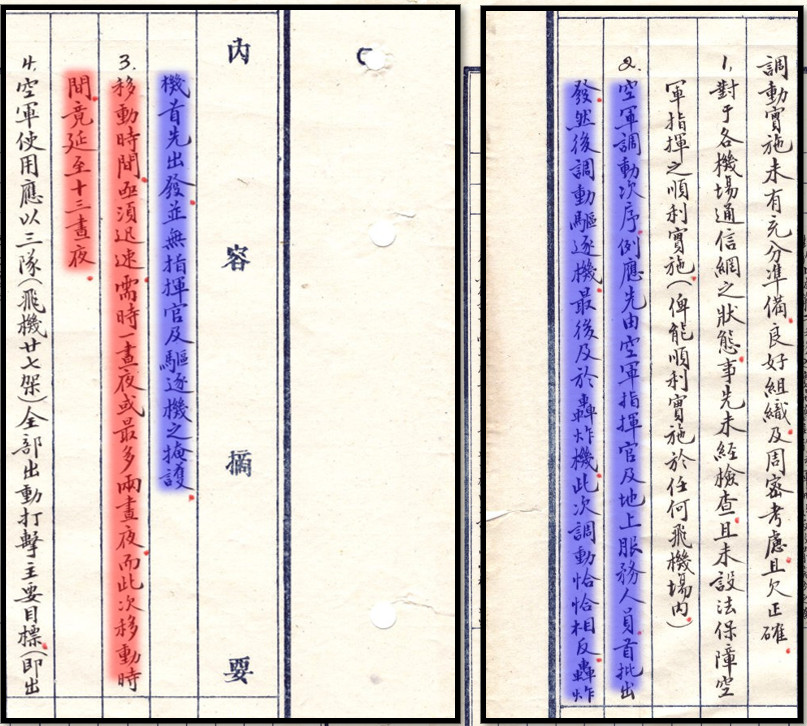

國軍飛機(jī)從內(nèi)地轉(zhuǎn)場到前線,竟然要花驚天動地的13個晝夜,不知道,還以為它們是馬車呢。

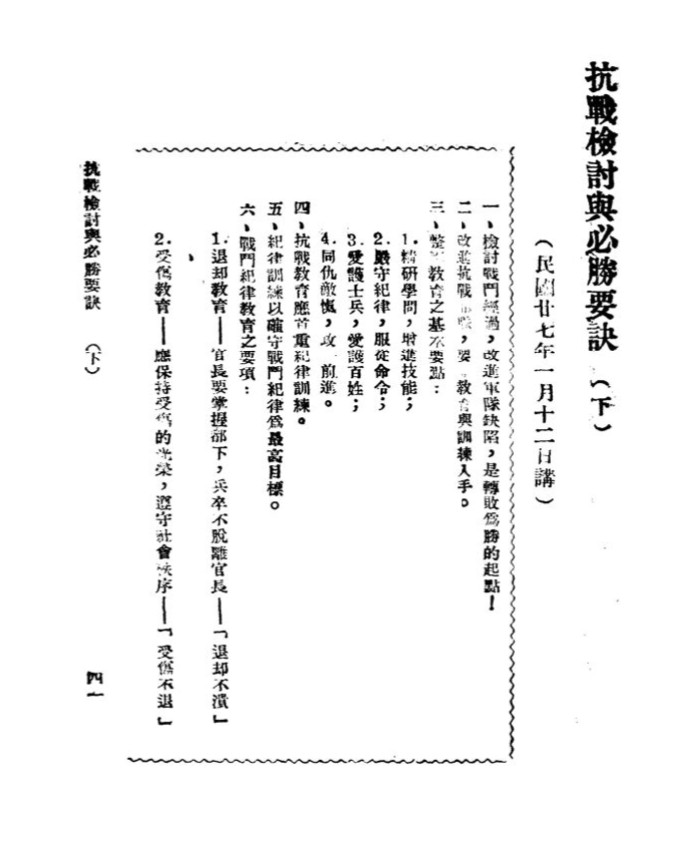

俗話說兵熊熊一個,將熊熊一窩,計(jì)劃、組織和指揮的混亂,讓國軍總是損失大、戰(zhàn)果小。對此,蔣公也是認(rèn)賬的,早在1938年1月就說:“各級司令部的參謀人員……不加訓(xùn)練,一切業(yè)務(wù),任令廢弛,毫無準(zhǔn)備,到了戰(zhàn)時,甚么事情都沒有把握”,11月又表示:“第一件事就是要改造指揮部或司令部”。

在《抗戰(zhàn)檢討和必勝要訣》中,他就更謙虛了:“我自己即深深感覺到,當(dāng)統(tǒng)帥的學(xué)問、技能等,都不如人,我們作總司令的,只比得上人家一個團(tuán)長,我們的軍長、師長,只當(dāng)?shù)萌思乙粋€營長和連長”——其實(shí)心里還挺有數(shù)的。

但是,公平的說,從1927以來,老蔣在軍事教育方面其實(shí)挺舍得砸錢,除了陸軍軍官學(xué)校、陸軍大學(xué)。騎兵、炮兵、輜重兵學(xué)、工兵、測量……等等的兵種學(xué)校也搞了一大堆,按理說是思路還比較先進(jìn),那么,為啥事倍功半呢?

首先,是個數(shù)量問題。

國軍的師、旅以上參謀長,主要來自于陸軍大學(xué),由于教學(xué)質(zhì)量很好,同學(xué)、師兄弟之間通聯(lián)順暢,抗戰(zhàn)期間,各級長官都愛用陸大學(xué)生當(dāng)參謀長,往往人還沒畢業(yè),就被預(yù)訂一空,當(dāng)時,以上尉軍銜進(jìn)陸大,出來就能升上校,簡直是坐了火箭。

沒辦法,按郭汝瑰的回憶,當(dāng)時的國軍指揮層過于文盲,連霍揆彰這種主力師的師長,都不知道還有圖上作業(yè)、作戰(zhàn)標(biāo)圖這個概念,全靠郭汝瑰引入了標(biāo)準(zhǔn)化的指揮方法,物以稀為貴,陸大學(xué)生對抗戰(zhàn)的重要性由此可見一斑。

然而,好是好,人太少。

陸大一開始就是仿效日本陸大的模式,搞精英化教學(xué),招生很少。

八年時間,正規(guī)班總共只畢業(yè)了807人,根本無法滿足國軍的龐大需求,至于所謂的將官班、特別班,就純屬鍍金班,比如張靈甫同學(xué)到陸大將官班后,就只上第一節(jié)課,其他的課讓參謀上,既然逃了課,也就無法加強(qiáng)指揮能力,最后在孟良崮付出了腦袋的代價。

而且,陸大畢業(yè)生的層級太高,畢業(yè)就是上校、少將,當(dāng)?shù)木褪菐煛⒙靡陨蠀⒅\長,而司令部建設(shè)需要的各類初級參謀,就更加稀缺。直到1936年,陸大才辦了第一期初級參謀補(bǔ)訓(xùn)班,招生名額只有100人,抗戰(zhàn)爆發(fā)后,參謀補(bǔ)訓(xùn)班和特訓(xùn)班的招生額擴(kuò)大到200人,實(shí)際每期招生200至480人不等,抗戰(zhàn)期間總共培養(yǎng)了5000多人——看上去人數(shù)倒不少,但是,國軍在抗戰(zhàn)期間,也擴(kuò)編為124個軍、354個師、81個獨(dú)立旅、112個獨(dú)立團(tuán),上面還有軍令部、幾個戰(zhàn)區(qū)和一大堆集團(tuán)軍,個個都缺人,每個司令部至少需要4-30名參謀——5000多人想填滿編制都困難。比如1942年,陸大參補(bǔ)班第八期總共只畢業(yè) 350人,幾百萬國軍指著這350人,哪里分的過來?

反觀我軍,拿新四軍來說,這支由南方八省游擊隊(duì)整合的部隊(duì),全面抗戰(zhàn)爆發(fā)之前根本談不上什么參謀、司令部建設(shè),比國軍的起點(diǎn)更低,但人家動作快——同樣是1942年,新四軍主辦的華中抗大總分校參謀訓(xùn)練隊(duì),就招了56人,抗大八分校第四期參謀訓(xùn)練班,更是招了140人,由于各個參謀訓(xùn)練班招生多、畢業(yè)多,1943 年,抗大九分校給新四軍1師分配參謀時,一下子就給了20多人,讓1師光是偵察參謀,就擴(kuò)充到十幾個人,并且個個能文能武、各有特長,屬于專家型人才。這與國軍一個參謀掰成兩半用的窘迫局面,形成了鮮明對比。

其次,國軍參謀培訓(xùn)的課程,也是讓人不知說啥好,先來看訓(xùn)練時間。

1936年時的陸大參謀補(bǔ)習(xí)班,學(xué)制是一年——這個時間肯定是夠的。但抗戰(zhàn)爆發(fā)后,由于人才緊缺,培訓(xùn)時間縮短為6個月,最后一個月還要實(shí)習(xí),也就是說,上課時間只有5個月——5個月就訓(xùn)出來的參謀,恐怕連基本業(yè)務(wù)都整不太明白。

有人可能會說,戰(zhàn)爭期間,沒那么多講究,但還是拿條件艱苦得多的新四軍做對比,拿抗大五分校參謀訓(xùn)練班來說,原定學(xué)習(xí)時間是1940年11月到次年5月,后來看時間不夠,又延長了兩個多月,而新四軍其他參謀培訓(xùn)班的集訓(xùn)時間,普遍都在8個月至10個月以上。在課程方面,雙方的差距就更大了。

本來嘛,初級參謀培訓(xùn),主要是學(xué)參謀業(yè)務(wù)、戰(zhàn)術(shù)、筑城、兵器、地形、交通、衛(wèi)生、戰(zhàn)史、測繪等科目,但國府軍令部這時候的眼光突然又長遠(yuǎn)了,參謀集訓(xùn)不光要解決部隊(duì)急需,還要“兼顧將才的培養(yǎng)”。增加了兵役、軍制、軍隊(duì)教育、交通設(shè)施、軍需儲備、軍隊(duì)整備、部隊(duì)動員科目,還把數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、中國近代史也要插了進(jìn)去,甚至還要學(xué)“外國文語”——這外語嘛,人人都想學(xué),抗戰(zhàn)期間搞點(diǎn)日語普及,用于審問俘虜、閱讀繳獲文件是可以的,但非要把德語和英語搞這么大比重,就完全是有點(diǎn)大病了。

同樣,從考試題來看,在戰(zhàn)術(shù)教學(xué)方面,陸大參謀補(bǔ)訓(xùn)班遵循的是兩個原則:第一,火力壓制,以炮兵火力壓倒敵方;第二,把握態(tài)勢,態(tài)勢好的就是勝利者。從理論上來說這都沒錯,問題是,國軍沒那么多炮,也缺乏勝過日軍機(jī)動能力,真正要研究的是怎么在劣勢裝備條件下打贏敵人,按陸大這種思路培養(yǎng),參謀們能得出的唯一結(jié)論就是:咱們蹲坑吧,反正跑也跑不過、打也打不過。

在軍事理論教育方面,陸大以歐洲戰(zhàn)場、日俄戰(zhàn)爭、普法戰(zhàn)爭、拿破侖戰(zhàn)爭的經(jīng)驗(yàn)為主,而且教官都是沒怎么帶過兵的終身教官。一旦開始培訓(xùn),參謀學(xué)員就和部隊(duì)脫離,名義上是最后一個月組織實(shí)習(xí),但以西南參謀補(bǔ)習(xí)班為例,所謂的實(shí)習(xí),不過是舉行一場高等司令部演習(xí),以考代習(xí),兩難自解,照本宣科教出來的參謀,對部隊(duì)就很難有啥幫助。

反觀新四軍的參謀訓(xùn)練,完全就突出“實(shí)際”兩個字。

軍事理論課程的重點(diǎn)是《論持久戰(zhàn)》、《中國革命戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略問題》和《抗日游擊戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略》;戰(zhàn)術(shù)課程以進(jìn)攻戰(zhàn)、游擊戰(zhàn)、夜戰(zhàn)為重點(diǎn),特別強(qiáng)調(diào)夜戰(zhàn)、近戰(zhàn)的組織指揮,把遭遇戰(zhàn)強(qiáng)調(diào)到了無以復(fù)加的地步,同時也學(xué)習(xí)兵器、筑城、地形等專題課。

而且,教員都是從部隊(duì)抽調(diào)有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的干部來擔(dān)當(dāng)。教學(xué)方法上也很先進(jìn):課堂上研究情況、自由討論、進(jìn)行總結(jié);然后拉到野外,結(jié)合行軍、宿營、戰(zhàn)斗演練,練習(xí)如何利用地形地物,如何偵察、警戒,如何繪圖、如何組織通訊聯(lián)絡(luò)和戰(zhàn)斗隊(duì)形,而每天下課后的自習(xí)時間,是搞戰(zhàn)斗回憶晚會,讓學(xué)員們介紹自己參加過的戰(zhàn)例,互相交流實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),把實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)提煉出來,和理論原則有機(jī)融合,經(jīng)驗(yàn)值那是蹭蹭的漲。

各個師也自己組織短訓(xùn)隊(duì),比如2師,就成立專門的俱樂部,布置沙盤,讓參謀人員和連以上指揮員來研究戰(zhàn)史戰(zhàn)例,這樣訓(xùn)練出來的參謀人員,理論和實(shí)操都得到很大提高,到了部隊(duì)就能獨(dú)立工作,對部隊(duì)的指揮能力和行政管理能力提高,都有立竿見影的效果。

相比這些技術(shù)性的對比,更重要的是國軍根深蒂固的體制問題。

近代軍隊(duì)一個最重要特征,就是“普魯士式總參謀部”的建立,參謀長、參謀的地位空前強(qiáng)化。只有具備高度專業(yè)能力的司令部深度參與決策,才能讓軍隊(duì)的決策有科學(xué)依據(jù),各部隊(duì)才能默契的做到行動統(tǒng)一。

而中國自清末建立新軍以來,一直延續(xù)著“八大處”分立的指揮體系,沒有建立統(tǒng)一的司令部,所謂的參謀處,只是和八大處并列的部門,既管不了運(yùn)輸,也管不了補(bǔ)給,參謀和參謀長,也僅僅是長官的私人幕僚,大哥說啥我干啥,你說咋打就咋打,在國軍部隊(duì)里毫無獨(dú)立地位,郭汝瑰剛剛當(dāng)師參謀長時,經(jīng)常被旅長為難,師長逃命時帶都不帶他——俗話說參謀不帶長,放屁都不響,國軍可不同,那是參謀帶了長,放屁也不響。

反觀我軍,早在1941年就明文要求,參謀長必須直接參與大方針的決策。不僅明確規(guī)定參謀不是幕僚,參謀長是主官的第一代理人,可以用主官的名義直接發(fā)布命令,還規(guī)定任何軍事決策,都要有參謀長的副署。在新四軍2師,作戰(zhàn)命令要經(jīng)過軍事主官、政治主官、參謀長、作戰(zhàn)參謀四個人簽名蓋章,才算有效,專業(yè)參謀人員有了強(qiáng)大的參與和決策權(quán),科學(xué)、規(guī)范的組織指揮,作戰(zhàn)就不容易出簍子。

在生活待遇上,也規(guī)定參謀享有夜餐伙食費(fèi),按伙食費(fèi)的0.5倍發(fā)放。見習(xí)參謀與排長同等待遇,旅級司令部的股長、團(tuán)作戰(zhàn)參謀、資深參謀和營長同待遇,師部各科長、團(tuán)參謀長和地方縣委書記同待遇;給偵察參謀發(fā)化裝費(fèi)、雇探費(fèi),出發(fā)時給五元至十元的預(yù)備費(fèi),也從物質(zhì)上保障了參謀人員的利益。

因此,相比國軍,我軍參謀在作戰(zhàn)中發(fā)揮的效果也是明顯的。

比如1945年4月的三垛伏擊戰(zhàn),目標(biāo)是蘇中地區(qū)偽軍中的戰(zhàn)斗機(jī)——汪偽第5集團(tuán)軍獨(dú)立團(tuán),不僅這個獨(dú)立團(tuán)裝備相當(dāng)好,還有日軍兩個中隊(duì)壯膽,前進(jìn)時交替掩護(hù),警惕性很高。而新四軍參戰(zhàn)兵力只有9個營,一半左右為地方武裝。但各部參謀人員效率驚人,動員了高郵地區(qū)情報(bào)站,分區(qū)的作戰(zhàn)科長帶著各團(tuán)參謀長和營、連干部視察地形,繪制詳圖,召集連以上干部分解任務(wù),進(jìn)行伏擊戰(zhàn)教育與演習(xí),還建立了專門的偵察所,對方一舉一動都能順暢通報(bào)傳達(dá)。

由于準(zhǔn)備充分、算無遺策,戰(zhàn)斗如同行云流水,從下午四點(diǎn)開打打,僅僅三個小時,就斃傷敵偽840人(其中日軍260人),俘虜965人,不但繳獲了一大堆重機(jī)槍、步兵炮,從步槍繳了1122支、電臺都繳了三部來看,肯定是基本全殲了敵人,而我軍總傷亡還不到200,犧牲僅七十多人,不但吃得快、吃得飽,還打出了一比九的戰(zhàn)損比。

反觀國軍參謀人員:

郭汝瑰當(dāng)師長時就說,自己貴為師級主官,只是因?yàn)椴怀钥震A,就連溫飽都無法解決。那些沒有兵血可喝的參謀是個啥生存狀況,也就可想而知。因此,國軍里沒人想當(dāng)參謀,尤其不想去當(dāng)?shù)图墔⒅\,軍令部開設(shè)的情報(bào)參謀訓(xùn)練班,原定每期招一百人,開辦五期之后,平均每期缺額一半以上,而陸大西北參謀補(bǔ)習(xí)班特三期的86名學(xué)員(均為尉官)中,分配第一志愿為:“軍令部14人,集團(tuán)軍司令部以上44 人,軍部20人,師部8人”——根本不愿意去加強(qiáng)作戰(zhàn)部隊(duì)的指揮,與戰(zhàn)場的實(shí)際需要完全背道而馳。

因此。國軍的各級的司令部,由于長期缺員,嚴(yán)重缺乏專業(yè)人才,管理和指揮的混亂也就愈演愈烈。

這樣拖到1944年,豫湘桂會戰(zhàn)爆發(fā),直到這時候,第一戰(zhàn)區(qū)還是只有個參謀處,沒有脫離清末新軍的水平,而且就這個參謀處,也處于“極不健全”的狀態(tài),連電臺、密碼本都能丟了,與各部進(jìn)行聯(lián)絡(luò),居然還用三年前的呼號,和空軍失聯(lián)更是長達(dá)一周。在日軍瘋狂推進(jìn)期間,美國空軍占據(jù)著空中優(yōu)勢,但天天都只能在機(jī)場上等,沒有發(fā)揮什么作用。

湯恩伯作為集團(tuán)軍群級別的指揮員,指揮方式還停留在拿破侖戰(zhàn)爭期間,帶幾個人、幾部電話到處亂跑,別人根本找不到他,他自己倒是微操到團(tuán),把指揮搞得一團(tuán)混亂。

到了解放戰(zhàn)爭期間,蔣軍這種糊里糊涂的慘敗和潰散就更是隨處可見了。

南京政權(quán)的這支國軍,是個“前現(xiàn)代”軍隊(duì),這種“前現(xiàn)代性”體現(xiàn)在它的所有細(xì)節(jié)中,加強(qiáng)參謀長和司令部的職權(quán),看上去改個規(guī)定就行,但這涉及到分主官的權(quán),在兵為將有,將領(lǐng)以兵權(quán)為命根子的國軍里,這又談何容易?同樣,我軍作為遠(yuǎn)遠(yuǎn)先進(jìn)于國軍的現(xiàn)代軍隊(duì),這種“現(xiàn)代性”也是體現(xiàn)在所有環(huán)節(jié)的,因此,兩軍戰(zhàn)斗力的天壤之別,也就是理所當(dāng)然了。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號