又到一年的高考季。

2024年高考報考人數再創新高,突破了1300萬,這對“山河四省”(河南河北山東山西)的考生而言是更加不利的消息。

去年高考結束以后,“山河大學”的概念突然在網上流行,看似在玩“梗”,實際上反映了“山河四省”學子對獲得更加公平的高等教育資源的渴望。

不僅僅是山河四省,而是中西部絕大部分地區高等教育資源匱乏的問題由來已久。事實上,毛主席早就60年前就曾試圖改變這一狀況,只是改變的進程在后來被打斷了……

上世紀60年代,隨著國際形勢的演變,我國周邊出現了嚴峻的局勢,東面和南面被美國軍事勢力重重地包圍,北面和西面又面臨蘇聯的巨大壓力。

面對兩大帝國主義隨時可能對我國發動侵略戰爭的威脅,毛主席在1964年8月的中央書記處會議上指出,工廠都集中在大城市和沿海地區,不利于備戰,各省都要建立自己的戰略后方。這次會議決定,首先集中力量建設三線,在人力、物力、財力上給予保證,由此拉開了三線建設的序幕。

按照毛主席指示的“精心研究,逐步實施”的原則,三線建設圍繞工業、國防、農業、教育、鐵道、城市等方面,提出了具體方案,其中對于教育和科研的要求是:“在一線的全國重點高等學校和科學研究、設計機構,凡能遷移的,應有計劃地遷移到三線、二線去,不能遷移的,應一分為二”。

三線建設的出發點是應對國際緊張局勢的被迫選擇,而最終的結果卻是為我國西部地區、內陸地區的快速發展提供了扎實的基礎和保障,在當時為縮小“東西差別”,縮小“城鄉差別、工農差別、體腦差別”做出了巨大貢獻。

根據毛主席“大學也要辦三線”的指示,1965年初在周總理的親自安排下,清華大學、華東化工學院(今華東理工大學)、北京大學和南京大學等幾所高校率先實施三線建設,內遷關系國防和科技尖端的專業到邊遠的內地建立分校。

清華大學外遷無線電系等專業,選址四川綿陽建立清華大學綿陽分校,蔣南翔親任分校校長,代號“651工程”;

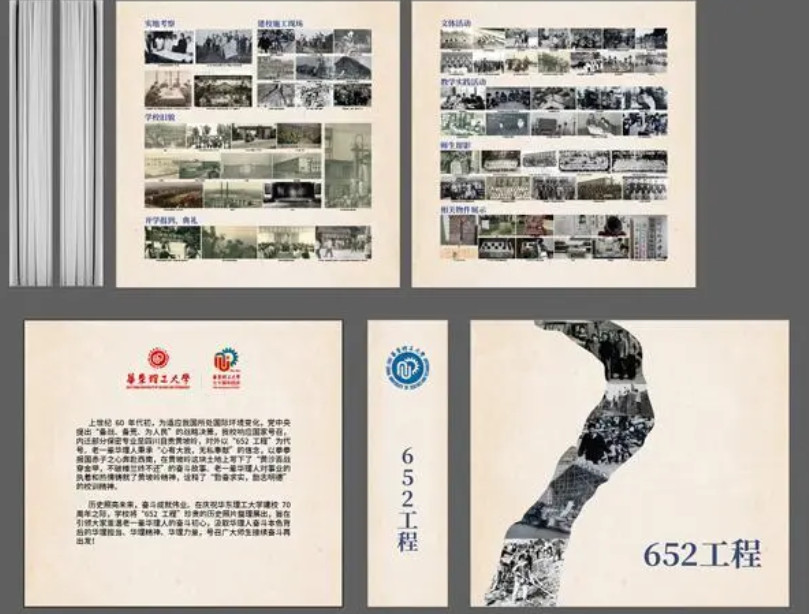

華東化工學院外遷化工等系部,選址四川自貢建立華東化工學院西南分院,代號“652工程”;

北京大學外遷技術物理系、無線電電子學系、數學力學系的力學專業,選址陜西漢中建立北京大學漢中分校,代號“653”工程;

南京大學外遷數學、物理、化學、地質、生物五個系11個專業,選址湖南桃源建立南京大學中南分校,代號“654”工程……

因為種種原因,“654”工程胎死腹中,南京大學中南分校的校址變成了中國兵器工業國營五六一八廠,而其他三所分校得以成功籌建。

1969年10月,北京大學將北京大學數學力學系力學專業與技術物理系、無線電系一起遷到漢中分校;10月24日,根據上級部署命令,技術物理系、無線電電子學系、數學力學系的力學專業等1150名師生及家屬乘專列開赴漢中,隨后即開始建校勞動,由此北京大學漢中分校正式運作。

在極其艱苦的工作、生活條件下,北京大學漢中分校師生克服重重困難,完成了預定的教學計劃,為國家培養了6屆大學生、1500多名畢業生,其中大部分在后來成長為各領域的專家、教授和科學家,有10人成為兩院院士,有5人擔任了北京大學的校長、副校長……

在科研成果方面,北大漢中分校開展了“核爆炸現場強伽瑪下測貝塔污染儀”、"x熒光分析儀”、“4.5兆伏靜電加速器預研制”、"螺旋波導加速腔”等課題的研究,創建了我國第一個環境分析專業。

1978年3月22日,經鄧小平批示北大漢中分校搬回北京。1979年1至2月,北大漢中分校1000余名師生分批返京,北大漢中分校徹底結束。在荒廢的校址基礎上,陜西省17所院校自己援助建成陜西工學院(現在的陜西理工大學),但是跟北京大學已經沒有任何關系。

代號“651”的清華大學綿陽分校占地1000畝,分校的教室樓、學生宿舍、教職員宿舍和辦公樓等設施,是由清華大學的老師和學生們自己設計、自己搬石頭、自己堆磚建造出來的。

1969年到1971年,清華大學無線電電子工程學部分兩次將教師和學生遷入四川綿陽縣,1970年開始招生,十年時間里,清華大學綿陽分校為新中國培養出來了包括原教育部副部長吳啟迪在內的1000多名優秀人才。在科研領域誕生了我國最初的激光測距儀、第一套數字通信系統等眾多一流的研究成果。

1978年,教育部發布了《關于清華大學綿陽分校遷往北京的通知》,承諾分校返回北京。1979年初,清華大學綿陽分校絕大部分師生遷回北京,有100多名教職員自愿留了下來,在原校址基礎上組建了四川建筑材料工業學院(現在的西南科技大學)。

1964年5月20日,華東化工學院西南分院建設工程負責機構——“652工程辦事處”正式成立;10月,學校派出先遣人員,先后在四川的灌縣、內江、自貢、宜賓等地作了20多處的實地考察選擇校址,最終選址西南化學工業基地之一的自貢地區。

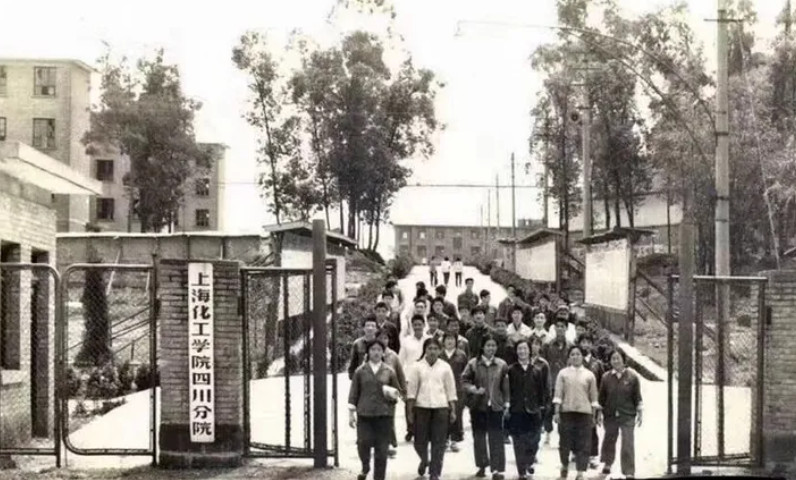

1973~1977年間,華東化工學院西南分院招收了5屆工農兵學員計805名,培養出了一大批化學化工專門人才,先后承擔國家、四川省、自貢市等各方面下達的科研項目72項。此外,分院還根據自身條件,利用已有的資源和優勢,舉辦了各類短訓班33期,學員人數累計有1789名,為學校教學事業的發展、地方人才隊伍的建設發揮了積極作用。

1979年,國務院決定停辦華東化工學院西南分院,師生可自愿選擇是否返回上海。四川省政府利用自愿留下來的教職工,組建了四川輕化工學院(后更名四川理工學院)。

與北大、清華對分校遺址上建立起來的新學校完全“絕情”不同的是,四川輕化工學院與后來的華東理工還一直保持著良好的友誼。華東理工大學甚至在校慶70周年的時候,十分自豪地展出了“652工程”歷史照片;而北大清華卻把分校的歷史當作傷疤、鮮有提及。

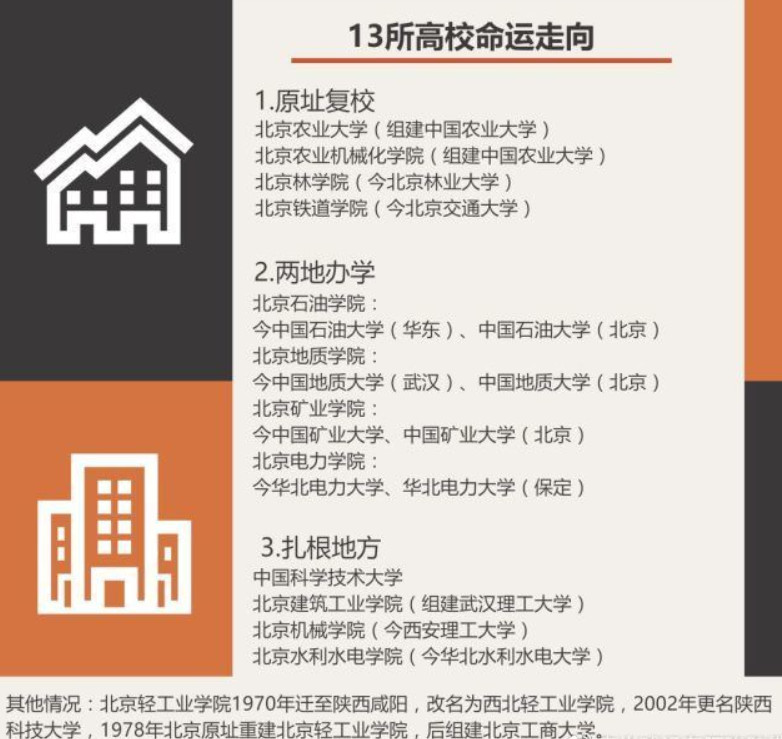

1969年,蘇聯社會帝國主義在我們的北面陳兵百萬。面對極其緊張的局面,中央作出了在京領導人緊急撤離的決定。與之同時,中共中央發出《關于高等院校下放問題的通知》,決定將中國科學技術大學決定將中國科學技術大學、北京建筑工業學院、北京輕工業學院、北京機械學院、北京電力學院、北京水利水電學院、北京石油學院、北京地質學院、北京礦業學院、北京農業大學、北京農業機械化學院、北京林學院、北京鐵道學院等十三所農林地礦油水電等工科院校遷出北京,外遷至河北、陜西、山東、安徽、湖北等地,國務院各部門所屬的高等院校,凡設在外地或遷往外地的,交由當地省、市、自治區領導;與廠礦結合辦校的,交由廠礦領導。史稱“京校外遷”。

此后,中央所屬的高等院校,包括北京大學、清華大學在內,全部下放地方管理。至1971年,全國四百多所高等院校中的百余所高校被從大城市搬遷或部分搬遷到了西部及內陸地區。

最終,除了中國科學技術大學、北京機械學院等高校扎根到了地方,1978年之后,其余的高校紛紛以直接遷回或金蟬脫殼等方式回到北京,好一點的就是如北京石油學院、地質學院、礦業學院等校的做法——兩地辦校。

“京校外遷”的歷史,后來被知識分子罵了幾十年,如百度百科所陳述的,“在京校外遷過程中,13所學校進入了動蕩、顛沛流離狀態。在倉促的搬遷中,儀器、圖書資料、標本、教學文檔等損失慘重。”

這樣的敘述很有意思,站在不同立場可以得出截然不同的結論。很多知識分子又惋惜北京水利水電學院和機械學院,認為它們遷到了窮地方,讓原來很強的學校就此沒落;然而對于安徽來講,中科大的遷入讓合肥成了教育重鎮……

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號