摘要:衡陽之役與當(dāng)時中國的政治走向有著直接關(guān)系。為此,方先覺作為是役主將,其投敵與否也就不是孤立的個人行為。事件發(fā)生后,蔣介石裁決該案的著眼點(diǎn)始終不在問題本身。重慶統(tǒng)帥部很快掌握方先覺降敵的證據(jù),但被蔣斷然否決。當(dāng)方氏投敵案與政治發(fā)生牽扯時,問題本身被異化了,這種異化的產(chǎn)生及其過程,相當(dāng)?shù)湫偷伢w現(xiàn)了民國政治某些詭秘的運(yùn)行規(guī)則。方先覺一案長期以來所以真假難辨,原因也在于此。

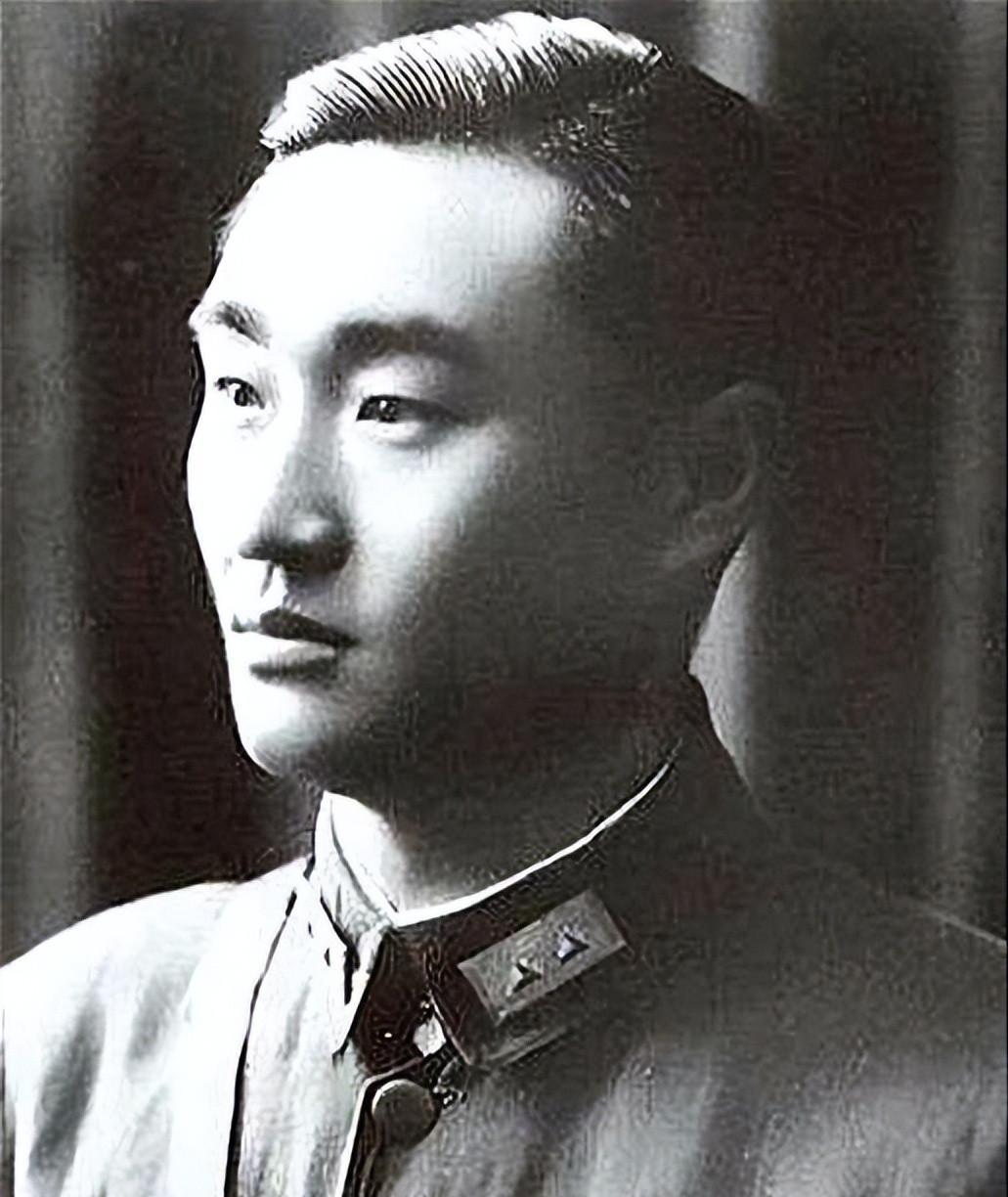

1944年4月至12月,侵華日軍在中國戰(zhàn)場發(fā)動了最后的戰(zhàn)略進(jìn)攻,此即一號作戰(zhàn)。在整個一號作戰(zhàn)中,日軍所遇到的最為頑強(qiáng)的抵抗是在衡陽。時任第十軍軍長的方先覺固守該城四十余日,在中美空軍的配合下,曾重創(chuàng)日軍,為抗戰(zhàn)后期最為著名的一次守城戰(zhàn)例。然而,在援軍遲遲不至、日軍最后突入衡陽的生死關(guān)頭,方先覺又率部投敵,成為一號作戰(zhàn)中投降日軍的最高將領(lǐng)。方氏集英雄與降將于一身,反差甚為懸殊。

然而,由方先覺所引起的歷史爭議并不在于其功過如何評價(jià),而是集中在他到底是否變節(jié)投敵。對此,臺灣的相關(guān)著述基本否認(rèn),而大陸方面則相反,多予以肯定。就筆者所見,雙方的基本論據(jù)大都是衡陽之役參加者后來的證詞,由于大陸和臺灣政治環(huán)境不同,證詞自然也不同,[1]所以形成各有其據(jù)、各持其論的狀態(tài)。然而,因雙方都沒有提出原始證據(jù),彼此的立論依據(jù)均缺乏足夠的說服力。

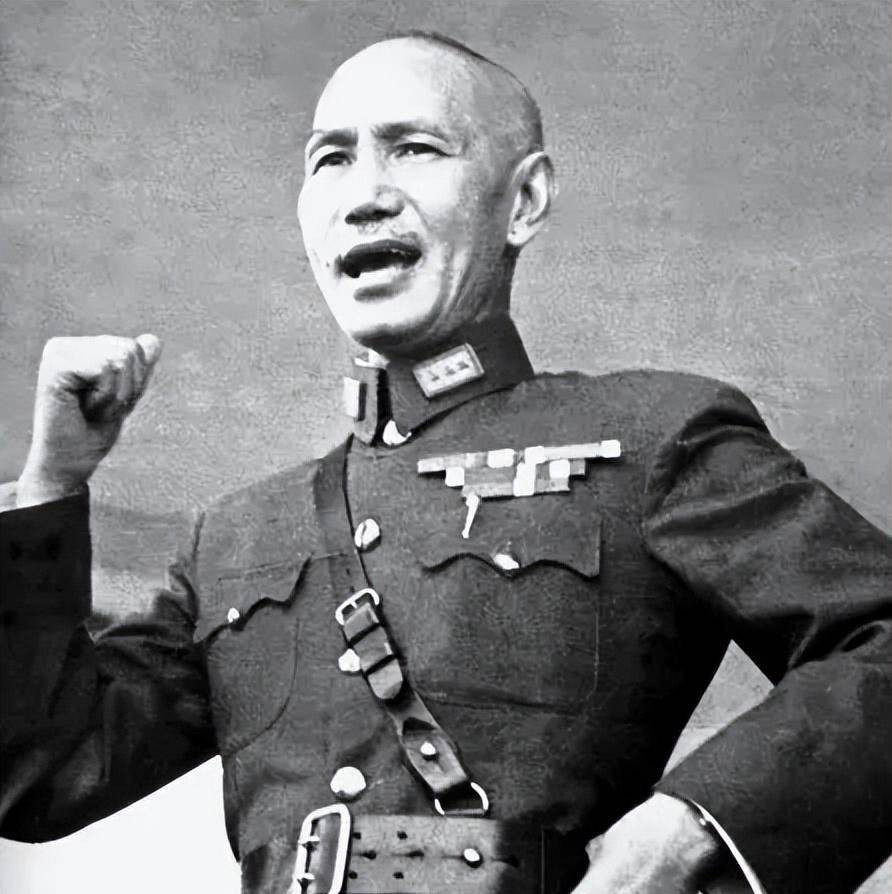

其實(shí),該案所以是非莫辨,很大程度上是由蔣介石當(dāng)年的裁決所造成。為此,本文擬從兩個方面入手做一次較為系統(tǒng)的清理。首先,就方先覺投敵與否即問題本身提出原始證據(jù);同時,將著重研究方先覺一案與當(dāng)時中國政治的關(guān)系。本文認(rèn)為,揭示該案與政治的若干牽扯,才是問題的核心,才能回答清楚蔣為什么斷然否決方之投敵。

衡陽之役與中國政治

日軍一號作戰(zhàn)的戰(zhàn)略意圖是打通平漢與粵漢兩條鐵路線。經(jīng)過河南戰(zhàn)役平漢路基本打通,接下來日軍迅即發(fā)起湖南戰(zhàn)役,以期打通粵漢路。1944年6月18日長沙失守,戰(zhàn)局的下一個焦點(diǎn)集中到湘南衡陽。衡陽為粵漢與湘桂兩條鐵路的交匯點(diǎn),能否阻止日軍打通粵漢路并阻止其進(jìn)犯廣西,取決于能否固守衡陽。至此,衡陽之役的戰(zhàn)略意義驟然形成。

方先覺部于6月初進(jìn)駐衡陽,所轄雖有四個師的番號,但因嚴(yán)重缺員,總兵力僅約1.7萬人。[2]衡陽之役于6月22日展開,鑒于長沙之?dāng)?最初,重慶統(tǒng)帥部對于守軍并無信心。6月23日,軍法總監(jiān)何成浚記載:午后出席各部會報(bào),“軍令部報(bào)告戰(zhàn)爭情況,衡陽業(yè)已在倭寇嚴(yán)重威脅下,守軍力量甚低劣,敵人不攻則已,否則與長沙必?zé)o二致”。[3]事后看,軍令部的評估不免過低,方先覺頂住了日軍的猛攻,將戰(zhàn)局支撐下來。

任何戰(zhàn)役,愈是具有戰(zhàn)略意義便愈是具有政治意義,其政治的牽扯面愈是廣泛。衡陽戰(zhàn)役正是如此,是役展開之后不久,不可避免地與一系列政治問題牽扯起來。

由于國民黨軍一再潰敗,美國對蔣失去信心,7月7日羅斯福提出將中國軍隊(duì)交史迪威指揮。對此,蔣在當(dāng)天日記中寫道:“余于此不外拒絕、接受與緩和之三種方針,以為應(yīng)付之道,后來決心以緩和處之。”[4]次日,蔣復(fù)電羅斯福表示此事要有一個準(zhǔn)備時期。同日,蔣又致電華萊士副總統(tǒng),稱中國戰(zhàn)局“并未有如閣下在各地所得報(bào)告之危險(xiǎn)與絕望之程度,此當(dāng)能以今后事實(shí)之表現(xiàn)證明之”。[5]把兩電聯(lián)系起來,即可見蔣的緩和之計(jì)。

史迪威指揮權(quán)既然因戰(zhàn)局危機(jī)而提出,蔣當(dāng)然明白,此事能否緩和并不取決于玩弄文字游戲,而是取決于戰(zhàn)局能否穩(wěn)定和好轉(zhuǎn)。所謂緩和就是拖延,力求在戰(zhàn)場上有所收獲,待戰(zhàn)局穩(wěn)定之后,再來就史迪威問題具體磋商,從而求得一個有利的結(jié)果。為此,蔣明確向美方開出支票:當(dāng)能以今后事實(shí)之表現(xiàn)證明之。那么,這個“證明”具體體現(xiàn)在哪里?顯然,由于中國戰(zhàn)場當(dāng)時的作戰(zhàn)中心集中在衡陽,因此史迪威問題能否緩和,很大程度上取決于衡陽之役的勝負(fù)。

在這樣的背景下,蔣不斷加強(qiáng)對衡陽的作戰(zhàn)指導(dǎo)。7月20日蔣在日記中寫道:如果援軍“進(jìn)取得手,則衡陽當(dāng)可轉(zhuǎn)敗為勝。軍事憂惶,未足言危,而對美外交之頹勢,實(shí)為精神上最大之打擊,但果能邀天之福,軍事獲勝,則外交危機(jī),亦可轉(zhuǎn)安”。[6]在這里,蔣明確地把衡陽之役與對美外交聯(lián)系起來。

衡陽之役與中國政治的另一牽扯,形式上與史迪威問題具有很大的區(qū)別,它并不明確地?cái)[在蔣的面前,但又是一個堅(jiān)實(shí)的存在,此即國共談判的進(jìn)程與走向。一號作戰(zhàn)于4月發(fā)動,而國共談判則于5月舉行,兩個過程基本上同步展開。由于這個特點(diǎn)的存在,國民黨軍在各個作戰(zhàn)環(huán)節(jié)的勝負(fù),事實(shí)上直接影響國共談判的進(jìn)程。

抗戰(zhàn)開始以來,國共談判向以雙邊關(guān)系為基本內(nèi)容。5月底,隨著湯恩伯部在河南戰(zhàn)役的潰敗,中共突破舊有框架,首次向?qū)Ψ教岢鋈珖哉我?“請政府實(shí)行民主政治”。6月5日,兩黨代表在重慶互換談判提案,此后,雙方均未就對方提案做出答復(fù)。顯然,舉世矚目的衡陽之役及其結(jié)果不會不對這次談判產(chǎn)生實(shí)際的影響。

總之,無論從軍事上還是政治上,衡陽之役均構(gòu)成了一號作戰(zhàn)全部過程中的一個中心環(huán)節(jié)。7月25日,自稱基督徒的蔣介石祈禱立誓:“愿主賜我衡陽戰(zhàn)事勝利,當(dāng)在南岳頂峰,建立大鐵十字架一座,以酬主恩也。”[7]許下如此大愿,反映了是役對蔣的重要性。

8月2日,美方晉升史迪威上將軍銜,此舉顯然是為其接掌中國軍隊(duì)指揮權(quán)所做的一項(xiàng)安排。當(dāng)日,蔣一面致電史迪威表示祝賀,一面則致電方先覺,強(qiáng)調(diào):“此次衡陽得失,實(shí)為國家存亡所關(guān),決非普通之成敗可比。”[8]當(dāng)然,“決非普通之成敗”真正的含義,方先覺不可能弄懂。為激勵士氣,7月24日與8月4日,蔣先后向葛先才、周慶祥兩位師長頒發(fā)青天白日勛章。[9]盡管蔣用盡了一切可能的辦法,但衡陽仍于8月8日陷落。得知衡陽失守的消息,美方與中共迅速做出反應(yīng)。

如前所述,史迪威指揮權(quán)提出之初,蔣制訂了一個緩和之策,并保證“當(dāng)能以今后事實(shí)之表現(xiàn)證明之”。隨著衡陽的陷落,美國人從蔣那里得到一個相反的“證明”,為此,史迪威問題已不可能緩和。8月10日,羅斯福再度致電蔣:“中國戰(zhàn)場形勢危急,關(guān)于史迪威之事需要立即行動,否則將為太遲。”[10]所謂立即行動,也就是不再給蔣留出緩和的余地。9月16日史迪威致函宋子文,稱“湖南的失敗,導(dǎo)致有組織的抵抗瓦解”;并分析說,蔣介石“必須任命一全面性之統(tǒng)帥,自然最好以華人充任。他是否有此一人?無!故必須找一外國人。”[11]自此,美蔣關(guān)系日趨緊張。

衡陽失守對國共關(guān)系也產(chǎn)生了影響。此前國共關(guān)系的走向并不明朗,兩黨于6月初互換談判提案之后雙方均未做答。隨著是役的結(jié)束,雙方隨即互換答復(fù)。8月10日,國民黨代表王世杰致函中共代表林伯渠,稱中共關(guān)于民主政治的要求內(nèi)容抽象,予以拒絕。8月12日,《解放日報(bào)》發(fā)表社論:《衡陽失守后國民黨將如何》,標(biāo)題為毛澤東擬定。其中,毛還親筆加寫一句話:“一切問題的關(guān)鍵在政治。”[12]顯然,毛澤東的著眼點(diǎn)是將衡陽失守與政治改革聯(lián)系起來。

社論發(fā)表當(dāng)日毛澤東指示林伯渠:“衡陽失守,敵后抗戰(zhàn)地位更形重要,我軍四十七萬須要求政府全部承認(rèn),不要談五軍十六師了。”[13]敵后抗戰(zhàn)地位指中共地位,中共地位因衡陽失守而更形重要,這就是說,衡陽之役在相當(dāng)程度上推動了國共地位互為消長。“五軍十六師”是中共原提條件之一,既然中共地位已經(jīng)改變,該項(xiàng)條件亦隨之改變。不過,毛澤東對問題的考慮并非僅止于此。8月17日,也就是衡陽失守第十天,毛提出了聯(lián)合政府的構(gòu)想,爾后由林伯渠在重慶公開提出。自此,國共談判的性質(zhì)發(fā)生根本改變。

既然衡陽之役與政治局勢直接相關(guān),那么,作為是役主將,方先覺投敵與否也就不是孤立的個人行為,同樣,也是一個與政治、尤其是與蔣介石的政治利益直接掛鉤的問題。

衡陽戰(zhàn)敗已經(jīng)對蔣構(gòu)成嚴(yán)重的政治沖擊。問題在于,戰(zhàn)敗之后如果主將降敵,肯定是一個重大的政治丑聞,從而對蔣構(gòu)成雙重的政治沖擊。這種雙重沖擊一旦形成,后果將是災(zāi)難性的。它將造成蔣在美國與中共面前無地自容,其交涉談判地位進(jìn)一步削弱,加劇其內(nèi)外交困的處境。

把問題歸納起來,方先覺投敵與否既然不是孤立的個人行為,而是與蔣的政治利益聯(lián)系起來,那么,蔣必然置方案于全盤考慮之中,以政治的需要予以裁決。

方先覺投敵之事實(shí)

8月7日日軍突入衡陽。關(guān)于衡陽城內(nèi)最后發(fā)生的情況,臺灣方面的相關(guān)著作這樣記載:“城陷之后,方先覺軍長感公(指蔣介石——引者)激勵,猶復(fù)率部與敵劇烈巷戰(zhàn),直至力盡,自戕不及,為敵所俘。”[14]此外還有較詳細(xì)的記載:8月8日晨,“方軍長認(rèn)為戰(zhàn)事已瀕絕望關(guān)頭,乃舉手槍自戕,為輜重團(tuán)長李綬光、副官王洪澤奮起擊落于地。槍雖鳴,而彈虛出。敵兵已適時掩至。方軍長及幾位師長、參謀長與高級將領(lǐng)均被劫持,求死不得”。[15]

以上記載,重點(diǎn)都是強(qiáng)調(diào)“自戕不及,為敵所俘”。其實(shí),方先覺是否自戕,并不能說明他是否投敵,將重點(diǎn)放在自戕,實(shí)際上是對問題的誤導(dǎo)。判斷方先覺投敵與否的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是方是否提出投敵條件。

據(jù)白天霖記載,方于被俘之后向日軍提出三項(xiàng)要求:(1)保證生存官兵安全,并讓他們休息;(2)收容傷患予以治療,并鄭重埋葬陣亡官兵;(3)守城官兵絕不離開衡陽城。[16]這個記載有兩個要點(diǎn):首先,三項(xiàng)要求提出于被俘之后而不是之前;其次,所有要求僅限于參戰(zhàn)官兵的榮譽(yù)與利益,并不涉及任何政治條件。這兩個要點(diǎn)如果成立,那么,可以認(rèn)為這不是一個投降條件。

不過,日方史籍提出了全然不同的記載。據(jù)載:8月7日傍晚,日軍“發(fā)現(xiàn)守軍陣地豎起白旗”,晚9點(diǎn)后,“守軍部隊(duì)就接連放下武器”,當(dāng)晚,第十軍參謀長孫鳴玉與日方接洽停火事宜,8日晨,方先覺與日軍簽署了停火協(xié)議。[17]這個記載也有兩個要點(diǎn):第一,守軍陣地豎起白旗,這一點(diǎn)與當(dāng)時其他渠道的消息是一致的(本文后面將涉及);第二,先豎白旗后求停火。日方的記載至少可以說明一個問題:白旗之下的停火協(xié)議肯定不是一個光榮的協(xié)議。但因日方對這個停火協(xié)議的具體內(nèi)容秘而不宣,方先覺投敵問題仍不能據(jù)以證實(shí)。

參與了全部過程的饒少偉提供了證言。饒說,8月7日傍晚,方先覺召集四個師長商討最后的行動方案。方說:“不是我們對不起國家,而是國家對不起我們;不是我們不要國家,而是國家不要我們!”爾后,方指示孫鳴玉擬出七項(xiàng)投降條件,大意:(1)要求保留第十軍建制;(2)要求日軍進(jìn)城不殺害俘虜;(3)要求日軍對受傷官兵給以人道待遇;(4)要求日軍立即停火;(5)要求日軍派飛機(jī)送方先覺到南京見汪精衛(wèi)。另兩條饒已不能記憶。8月8日,日軍接受方部投降,但拒絕其條件,方最終接受無條件投降。[18]

方先覺由有條件變?yōu)闊o條件投降,形式上略有區(qū)別,然其性質(zhì)并無區(qū)別,都是投降。問題的核心在于,方提出了將其送往南京見汪精衛(wèi)的要求,而無論從哪個意義上講,這都是一個明確無誤的政治變節(jié)行為。

接下來的問題是,饒少偉的這個證詞是否可信?數(shù)十年來,方先覺一案所以眾說紛紜、真假莫辨,說到底,就是沒有人找到這份投降條件的原始記錄。其實(shí),方的這份投降條件,重慶統(tǒng)帥部于衡陽失陷一周之后即已掌握。

8月15日,軍令部長徐永昌在日記中記載:“據(jù)逃出之梁團(tuán)長子超在連絡(luò)站電話,圍攻衡陽之?dāng)秤谄呷胀黄迫齻€缺口竄入城內(nèi),方軍長派其副官處長向敵提出六項(xiàng)要求與敵接洽。其要旨如次:1.不解除武裝,不分割建制;2.指定地點(diǎn)集中訓(xùn)練;3.受傷害官兵不得殺害;4.送往南京;5.保障生命安全;6.眷屬送安全地點(diǎn)。而結(jié)果被敵所騙,均未接受。將副師長以下干部充工頭,掃除街道。遇我飛機(jī)轟炸逃亡甚多。”[19]

梁子超的報(bào)告及徐永昌的記載,是目前所見有關(guān)方先覺投敵條件較為原始的記錄。這個記錄證實(shí)了兩個問題:首先,方之條件提出于8月7日城陷之前;其次,其中確有“送往南京”一條。前者足以證實(shí)方提出了投降條件,后者足以證實(shí)方之政治變節(jié)。梁子超的六條與饒少偉的五條,文字雖有出入,但內(nèi)容基本相符。將二者聯(lián)系對照起來,方先覺投敵變節(jié)問題可以做出肯定的結(jié)論。

8月8日降敵之后,8月9日方先覺接受了日本記者的采訪。記者問:無條件投降后,現(xiàn)在心境如何?方答:過去對日軍兵力評價(jià)過小,而恃鞏固之陣地與駐渝美空軍之協(xié)力,從事抗戰(zhàn),但結(jié)果終為日本軍隊(duì)神力所挫。采訪中方先覺還表達(dá)了與汪精衛(wèi)見面的愿望。[20]

據(jù)饒少偉記載,9月底,日軍取方先覺的“先”字與和平的“和”字,將方部改編為“先和軍”,方任軍長,四位師長仍任原職。[21]當(dāng)時的敵偽報(bào)刊對“先和軍”也有所報(bào)道,但方先覺于當(dāng)年12月返渝之后堅(jiān)予否認(rèn)。[22]本文判斷,所謂“先和軍”實(shí)際上是有名無實(shí)。多種資料顯示,方等最終仍處于被看管狀態(tài),不可能真正擁有帶兵之權(quán)。日方所以弄出一支“先和軍”,目的主要是宣傳。

盡管方等仍被看管,但畢竟是降將,因此日軍的看管較為寬松。當(dāng)年10月,周慶祥、孫鳴玉脫身而去,饒少偉、方先覺則于11月各自逃離衡陽。

以上是關(guān)于方先覺投敵事實(shí)論證。

“最后一電”質(zhì)疑

在衡陽之役全過程中,還曾發(fā)生過一件極具知名度的事情,即衡陽城陷之際,方先覺等六位守軍最高將領(lǐng)集體署名,發(fā)致重慶統(tǒng)帥部的最后一電。與方先覺投敵與否不同,這是一個幾無爭議的問題。

據(jù)載,蔣介石于8月7日“下午三時突接空軍電話,轉(zhuǎn)報(bào)方先覺軍長率同參謀長孫鳴玉、師長周慶祥、葛先才、容有略、饒少偉等來電稱:‘敵人今晨由城北突入以后,即在城內(nèi)展開巷戰(zhàn),我官兵傷亡殆盡,刻再無兵可資堵?lián)簟B毜仁囊砸凰缊?bào)黨國,勉盡軍人天職,決不負(fù)鈞座平生作育之至意,此電恐為最后一電,來生再見。’”[23]

該電反映出一種正氣凜然、視死如歸的精神,充分展現(xiàn)了中國傳統(tǒng)中取義成仁的最高境界。由于電文極具宣傳效果,當(dāng)時即為各類媒體廣為報(bào)道,后來則為臺灣的相關(guān)史籍予以記載,成為抗戰(zhàn)時期最為著名的絕命電之一。前有四十余日的浴血奮戰(zhàn),后有蕩氣回腸的最后一電,前后呼應(yīng),始終如一,為此,衡陽之役在某些著作中成為一個相當(dāng)完美的故事。

不過,筆者在翻閱各類材料過程中,發(fā)現(xiàn)該電的真實(shí)性存在諸多疑點(diǎn),對此,似從未有人公開提出過。其實(shí),最早對該電真實(shí)性提出質(zhì)疑的是軍令部長徐永昌。當(dāng)然,徐之質(zhì)疑僅限于私下,并且也未深究此事。

8月7日,徐永昌在日記中記載了方先覺發(fā)自衡陽的兩份電報(bào):“衡陽方虞未電,衡城北部被敵侵入,其余陣地均在猛攻,危急萬分。又方虞申電,衡陽已在混戰(zhàn)中。”[24]虞未即8月7日下午1時至3時,虞申即是日下午3時至5時。然而那份“來生再見”的最后一電徐則未收到,那么,該電出自何處?出自侍從室。

8月8日,徐永昌記載:“蔚文電話念方先覺軍長等上委員長陽戌電”。林蔚字蔚文,時任侍從室第一處主任,陽戌即8月7日傍晚7時至9時。接下來,通過林蔚的電話口述,徐逐字記下了方先覺的這份最后一電,林蔚念完之后,“謂委員長令編入明日發(fā)表之戰(zhàn)報(bào)”,即要求立即發(fā)表。當(dāng)時,重慶軍委會不定期向社會發(fā)布戰(zhàn)訊即戰(zhàn)報(bào),該戰(zhàn)訊由軍令部具體負(fù)責(zé),蔣既然決定由戰(zhàn)訊發(fā)表方電,便需經(jīng)過徐永昌。

接到林蔚電話之后,頗具軍中閱歷的徐永昌即對該電產(chǎn)生懷疑,徐當(dāng)即對林蔚說:“余以方等徑陳電,向皆交部,該電恐系代擬。”徐的意思是,按照軍中程序,方先覺的來電一向發(fā)至主管單位軍令部,再由軍令部上呈侍從室。而方的這份最后一電則一反常規(guī),繞過軍令部直發(fā)侍從室,由于不符程序,因而徐對該電的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑,疑為他人“代擬”。

徐對方電既有懷疑,而蔣又下令立即發(fā)表,為此,徐向林蔚提出另一問題。徐說:“萬一方等被俘后有不名譽(yù)情事,豈不遺笑于人。”總之,徐不贊成發(fā)表方電。接下來,“蔚文笑謂此電非假,又謂方于衡陽通電時即親對委員長以死守自誓,此后亦屬以此意電陳。”盡管林蔚斷定方電非假,方不會有不名譽(yù)之舉,但仍不能消除徐之疑慮。為此,徐后退一步建議:“電縱屬實(shí),亦應(yīng)防其萬一,且我何必爭此兩三日之時間。”也就是建議緩發(fā)方電,待方之下落弄清之后再發(fā)不遲,以留余地。經(jīng)過徐的反復(fù)說明,“蔚文意動,謂可稍俟再辦”。然而這個暫緩發(fā)表的意見未被蔣接受,林蔚“旋電話稱,委員長以為縱被俘無慮也”。[25]仍堅(jiān)持立即發(fā)表。于是,8月9日軍委會戰(zhàn)訊發(fā)表了方的這份最后一電。

以上是一段有趣的對話。徐永昌大概是侍從室之外第一個獲悉方電的,同樣,徐大概也是第一個對該電的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑的。現(xiàn)在,本文提出以下幾點(diǎn)質(zhì)疑。

第一,關(guān)于方電的出處。林蔚的電話通知不過是方電的第二道傳遞,那么侍從室又是怎樣獲悉方電的呢?《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》記載:蔣于8月7日“下午三時突接空軍電話,轉(zhuǎn)報(bào)方先覺軍長……等來電”(見前)。此即方電的出處。空軍以電話轉(zhuǎn)報(bào)侍從室,侍從室再以電話通知徐永昌,并令徐發(fā)表,也就是說,這份數(shù)十年來被反復(fù)載入各類報(bào)刊和史籍的絕命電,不過是通過兩個電話口頭相傳而出,全部過程均無電稿。更令人費(fèi)解的是,侍從室通知徐永昌時也未拿出空軍的電話記錄稿,僅由林蔚口述。這份從頭至尾以口述方式而形成的“電話電報(bào)”沒有留下任何痕跡,永遠(yuǎn)無法查證核實(shí)。

第二,關(guān)于方電的時間。根據(jù)上引材料,侍從室于8月7日下午3時收到方電,但林蔚則親口對徐永昌稱方電為“陽戌電”,即8月7日傍晚7時至9時。然而時間的出入并非僅止于此。方電正式發(fā)布于重慶軍委會8月9日的一則戰(zhàn)訊,而該戰(zhàn)訊則記載:“第十軍軍長方先覺七日晚十時來電報(bào)稱……”[26]歸納起來,“下午3時”,“戌時”,“晚10時”,方電至少有三個時間。時間上的出入留下了任意編造的痕跡,這只能說明一個問題,方電本來就沒有一個可靠的出處。

第三,方電的上報(bào)程序。這是徐永昌提出的問題。方先覺于8月7日發(fā)自衡陽的虞未、虞申兩電,均按通常程序發(fā)至軍令部,唯獨(dú)這份最后一電一反常規(guī)繞過軍令部直發(fā)侍從室。正因?yàn)樯蠄?bào)程序不符規(guī)范,因而徐疑為他人“代擬”。

第四,如果說方電于下午3時由空軍轉(zhuǎn)報(bào),那么,為什么徐永昌能夠收到差不多同一時間的虞未電,為什么還能收到較之3時更晚發(fā)出的虞申電。如果說該電發(fā)于戌時或晚10時,那么,根據(jù)梁子超、饒少偉的證詞以及日方材料,方部此時已打出白旗并向日軍提出投降條件。一個要求“送往南京”的人,同一時刻又誓言“來生再見”,距離太大,于情于理都說不通。

第五,方電是否發(fā)自衡陽。該電署有饒少偉之名,但饒卻明確表示,他本人“并未參與其事,也無人和我談及,后逃至郴州始見報(bào)載”。[27]這就是說,郴州見報(bào)之前,饒對該電一無所知。作為列名師長之一,至少饒不能證明該電發(fā)自衡陽。

第六,方電有“展開巷戰(zhàn)”一語。當(dāng)時由衡陽逃出的一位空軍軍官,在一次專訪中談到他在衡陽的見聞,其中稱衡陽最后的戰(zhàn)況是“混戰(zhàn)”,并特地解釋道:“談不到巷戰(zhàn),因城內(nèi)已一片瓦礫,看不見巷了。”[28]徐永昌所記方先覺虞申電也是稱混戰(zhàn)而不是巷戰(zhàn)。巷戰(zhàn)一語與戰(zhàn)況不符,更像是一位局外之人依據(jù)常規(guī)所設(shè)想的戰(zhàn)況。

總之,方電疑點(diǎn)甚多,不能自圓其說。據(jù)此,該電到底出自衡陽方先覺,還是侍從室的偽造?本文暫不結(jié)論,姑且存疑,留待再考。

蔣介石的裁決及其依據(jù)

簡言之,蔣對方先覺一案的裁決完全是以政治利益的需要為著眼點(diǎn),依據(jù)權(quán)力,將一個投敵者的變節(jié)事實(shí)人為地抹去。由于破綻太多,蔣之處理表現(xiàn)為一個反復(fù)追加裁決的過程,而這個過程始于下令發(fā)表方之最后一電。

當(dāng)方先覺下落不明之際,徐永昌建議緩發(fā)方電以留余地,而蔣則下令立即發(fā)表,實(shí)際上就是不留余地。孤立地看,徐的意見合情又合理,相反,蔣的意見帶有相當(dāng)?shù)馁€博性質(zhì),既不合情又不合理。問題在于,徐的意見是就事論事,而蔣的意見恰恰不是就事論事。方電因其文字極具宣傳效果,衡陽戰(zhàn)敗之際,蔣實(shí)在需要于第一時間發(fā)表該電,借以消除戰(zhàn)敗的陰影。

根據(jù)8月8日蔣的指示,8月9日重慶各大報(bào)均以頭條位置刊載方電,隨后展開了大規(guī)模宣傳。其中最具代表性的文章,是軍委會政治部機(jī)關(guān)報(bào)《掃蕩報(bào)》的社論,題為《最后一電》。內(nèi)稱:“‘此電恐為最后一電,來生再見’。這兩句話真可以動天地而泣鬼神。”“全體衡陽守軍,何以克盡革命軍人的天職,何以成為革命軍人的典型?在方軍長等電文中說得明白:‘職等誓以一死報(bào)黨國,勉盡軍人天職,決不負(fù)鈞座平生作育之至意。’可見這是二十年來黃埔建軍的成功。”“方軍長等的‘最后一電’,正是我國抗戰(zhàn)勝利的保證。”社論還有這樣一段話:“昔普法戰(zhàn)后,法國作家都德,寫了一篇小說,題曰‘最后一課’,以激發(fā)法國人民的愛國精神。衡陽守軍以四十多天寫了這首‘最后一電’悲壯的史詩。”[29]

《掃蕩報(bào)》的闡釋與引申,將方電的宣傳效果發(fā)揮到極致。本來,衡陽戰(zhàn)敗是對蔣的聲譽(yù)的重大打擊,然而通過方電的發(fā)表,方被塑造為軍人典型,而這位軍人典型則又出自“鈞座平生作育”,這樣,蔣不再因戰(zhàn)敗而汗顏,相反,卻因作育了一位典型軍人而增光添彩。本來,衡陽失守的戰(zhàn)略后果十分嚴(yán)重,然而通過“最后一電”與“最后一課”的類比,方電遂成史詩。既然是史詩當(dāng)然應(yīng)該歌頌,而贊美之聲一經(jīng)掀起,戰(zhàn)敗的責(zé)任也就不便追究而不必交待了。本來,衡陽之役就結(jié)果而論是一敗仗,但因方電的凜然正氣,于是被宣揚(yáng)為精神上的勝利,即“黃埔建軍的成功”。

總之,經(jīng)過《掃蕩報(bào)》的生花之筆,衡陽之?dāng)》吹钩闪?ldquo;勝利的保證”。這樣,蔣之責(zé)任被開脫,戰(zhàn)敗的后果被淡化,國民的視線被轉(zhuǎn)移。《掃蕩報(bào)》與其說是在詮釋方電,不如說是在詮釋蔣為什么堅(jiān)持發(fā)表方電。

方電的發(fā)表與宣傳收到了預(yù)期效果。任職于侍從室的唐縱在日記中寫道:方電“讀后不禁暗然神傷,熱淚奪眶!”[30]銓敘部次長王子壯在日記中寫道:方電讀后,“心為凄然欲絕,一切作事均覺無緒。”[31]不過,正當(dāng)方電大肆賺取人們熱淚之際,事情迅速發(fā)生變化。

8月10日,也就是方電發(fā)表第二天,有關(guān)方先覺降敵的消息陸續(xù)傳來。徐永昌記載:“二廳報(bào)告,收敵廣播,述方先覺率師長等舉白旗投降經(jīng)過。”二廳為軍令部主管情報(bào)的單位。面對這個消息,蔣的態(tài)度如何?徐記載:“午間蔚文電(話),對方事委員長令設(shè)法駁敵惡意傷人”。蔣迅速做出反駁的決定。對此,徐再次提出不同意見,徐說:“該軍守城四十余日,事實(shí)差強(qiáng),何必反唇。且方既落彼,若交相口角,敵人不難威逼利誘,使方更為出丑。”徐的意思是反駁對于方更為不利。

那么,蔣既然決定反駁,是否收到不同消息?不然。徐記載:“蔚文謂傾已詢前方,據(jù)由衡陽逃出工人述,該軍曾舉出大的白旗派官長向敵講條件,不允,又經(jīng)炮擊,乃降云云。”[32]這就是說,侍從室通過自己的渠道直接了解到的仍然是一個不利于方先覺的消息。

敵臺的廣播至少證實(shí)了這樣一個問題:方先覺并未戰(zhàn)死。如前所述,當(dāng)方生死不明之際蔣即下令發(fā)表其最后一電,此舉具有相當(dāng)?shù)馁€博性質(zhì),實(shí)際上就是賭方必定戰(zhàn)死。現(xiàn)在,至少“來生再見”一語已經(jīng)失效,蔣的賭博已輸去一局。接下來的問題是,方到底是降敵還是被俘?

日軍關(guān)于方先覺投降的廣播可以認(rèn)為是一面之詞,衡陽工人的見聞也有道聽途說之嫌,兩條消息并不能完全證實(shí)方之投敵,但至少都不是好消息。徐永昌所以不贊成反駁,是考慮到方既然已落敵手,如果雙方“交相口角”,日軍不難使方做出更為出丑的舉動。孤立地看,徐之意見合情又合理,相反,蔣則不待消息核實(shí)即下令反駁,既不合情又不合理,實(shí)際上就是做新的一輪賭博。問題在于,與前次是否發(fā)表方之最后一電的爭論相同,這一回徐的意見仍然是就事論事,而蔣的意見仍然不是就事論事。

蔣的決心沒有動搖。8月12日徐記載:“午在黃山會(報(bào)),關(guān)于敵廣播方先覺等投降事,蔣先生云現(xiàn)在中國人決無此事,仍須駁之。意至善而良苦。”這是繼8月10日之后,蔣再度下令反駁。問題不在反駁的決定,而在反駁的依據(jù)。那么,蔣之依據(jù)是什么?此即“現(xiàn)在中國人決無此事”。這就是說,蔣所依據(jù)的只是一個抽象的政治概念,并無具體事實(shí)。而這種依據(jù)概念而非事實(shí)的反駁又體現(xiàn)了什么?此即蔣的“意至善而良苦”的用心。

既然堅(jiān)持反駁,也就必然堅(jiān)持對方的正面宣傳。徐記載:“關(guān)于方事之宣傳,今午蔣先生復(fù)與文伯斟酌文字,文伯似持謹(jǐn)慎,蔣先生以為即發(fā)。”張治中字文白,“文伯”或?yàn)楣P誤。張時任軍委會政治部長,有關(guān)方先覺的宣傳由他主管。當(dāng)方先覺降敵消息傳出之際,在方的宣傳問題上張治中持謹(jǐn)慎態(tài)度,就是主張留有余地,蔣則要求“即發(fā)”,就是不留余地。

并無事實(shí)根據(jù),卻又毫不妥協(xié)地堅(jiān)持反駁、堅(jiān)持宣傳,面對蔣的這些反常之舉,一度甚為不解的徐永昌最終識破蔣之用意,徐在日記中做出這樣一個結(jié)論:“知其仍系不耘求獲之計(jì)(何如退而結(jié)網(wǎng))。”[33]

只問耕耘不求收獲,是中國傳統(tǒng)的行為準(zhǔn)則之一,意思是不論結(jié)果如何,但求努力去做。換言之,結(jié)果并不重要,重要的是過程。那么,“不耘求獲”又是什么意思?這就是說,在徐永昌看來,蔣對方先覺一案的處理方式是將中國這一傳統(tǒng)準(zhǔn)則顛倒過來,此即事情是怎樣做的并不重要,重要的是結(jié)果。換言之,即使方先覺變節(jié)投敵,但概不承認(rèn),概予否認(rèn)。

把問題聯(lián)系起來,當(dāng)初徐永昌力主緩發(fā)方電,其顧慮在于“萬一方等被俘之后有不名譽(yù)情事,豈不遺笑于人”,而蔣則底氣十足地宣稱“縱被俘無慮也”。現(xiàn)在,一切都清楚了,蔣所以如此自信,并非基于對方先覺個人特殊的信任,而是基于對自己的處理方式的自信。縱被俘無慮也,表明蔣一開始就設(shè)定了這個“不耘求獲之計(jì)”。

或許因?yàn)榉诫?ldquo;來生再見”的誓言所產(chǎn)生的輿論導(dǎo)向作用,方的降敵消息在重慶高層傳開之初,人們的頭一個反應(yīng)是本能地予以抵制。8月11日,軍法總監(jiān)何成浚在日記中寫道:“倭寇廣播曾捏造方軍長等前后向其投降,似絕不可信。或于倭寇進(jìn)城后,欲奪路而出,途中受截?fù)?力竭被俘,亦未可知……果被俘而仍不屈,其忠勇當(dāng)終為世人所稱道也”。[34]這里不僅本能地抵制方之降敵傳聞,并且在主觀上為方之被俘設(shè)想出一個仍不失為壯烈的過程:奪路而出,力竭被俘。

然而,隨著梁子超關(guān)于方先覺降敵條件的傳來,人們的種種猜測被無情地?fù)羲椤?月16日,何成浚在日記中寫道:“第三師團(tuán)長梁子超前日因我空軍轟炸衡陽得間逃出,云寇軍于本月七日突破我軍防御工事,攻入衡陽城,方軍長見大事已去派副官長向寇軍提出六項(xiàng)要求”。何評論道:“噫!方軍長等苦戰(zhàn)四十余日,聲名烈烈,雖庸人孺子莫不稱道其忠勇,如堅(jiān)持到底,以身殉職,則在中國史冊上,張巡之守睢陽不能專美于前也。奈何當(dāng)最后關(guān)頭,以一念之差,由民族英雄一變而為降將軍,留此百世不能洗磨之恥辱,我聞之實(shí)不勝太息痛恨之至。”[35]

此前徐永昌所以不贊成反駁,其顧慮在于:“方既落彼,若交相口角,敵人不難威逼利誘,使方更為出丑。”此言不幸言中。8月15日,日軍將繳獲的方先覺先前致重慶的電報(bào)發(fā)表,其中有“職屬最后一兵亦必戰(zhàn)死”等語,收到消息后徐永昌無奈地寫道:“敵對我可謂極盡揶揄奚落之能事”。8月17日,徐又記載:“今日敵廣播,又大登方先覺發(fā)表談話。為敵所弄與龐如出一轍,無聊之極。”[36]這樣,重慶與日軍果然演成“交相口角”。

如此看來,事態(tài)的發(fā)展脈絡(luò)似乎是很清楚的:方電一經(jīng)發(fā)表,在公眾輿論面前,因?yàn)榕c方之間存在著“作育”與被“作育”的關(guān)系,蔣的政治名譽(yù)便與方捆在一起,一開始蔣便沒有任何退路。當(dāng)方之降敵消息傳來,不待核實(shí)即下令反駁,既是蔣的再次賭博,也是蔣沒有退路的反映。蔣為方辯護(hù),即是對該案的第一次裁決。也就是從此刻起,方之投敵問題被人為地?cái)嚮臁F鋵?shí),蔣之反駁并無事實(shí)依據(jù),不過是施“不耘求獲之計(jì)”而已,故此一歷史爭議的始作俑者,其實(shí)并不是方先覺而是蔣介石。

方先覺的歸來與蔣介石的終決

關(guān)于方先覺的歸來,據(jù)說是11月18日夜,戴笠派其軍統(tǒng)湖南站特工將方由衡陽救出,先到芷江,再至昆明,12月11日飛抵重慶。[37]方之歸來,使這個沉寂一時的事件再度成為社會輿論和高層人士之間的一個話題。對蔣而言,也就到了為該案做一個了結(jié)的時候。

從蔣和徐永昌兩人的日記看,二人均于12月12日即第一時間分別召見了方。公開發(fā)表的蔣氏日記關(guān)于與方的見面僅兩句話:“與之相見匪僅悲喜交集,且有隔世重逢之感。”[38]所謂“隔世重逢”,這是特意與“來生再見”相聯(lián)系。蔣知道他的日記是要為后人研讀的,很可能故意寫上這些話,以期將不耘求獲之計(jì)施展到底。而徐永昌與方似乎未做深談。

第一時間的召見等于亮出了蔣的態(tài)度,從12月13日起,重慶輿論掀起新一輪對方先覺的宣傳活動。13日《大公報(bào)》發(fā)表題為《向方先覺軍長歡呼!》的社論,內(nèi)稱:“方軍長打了抗戰(zhàn)以來最艱苦的硬仗,他最后也沒失掉中華軍人的節(jié)操,所以我們特別歡呼:‘我們的英雄回來了!我們的抗戰(zhàn)精神回來了!’”社論最后寫有這樣幾句話:“語云‘知恥近乎勇’,軍人最應(yīng)知恥。頂天立地漢子一定要臉,方軍長及第十軍的將士們就是知恥有勇的標(biāo)準(zhǔn)軍人。”[39]同日,《大公報(bào)》還發(fā)表了對方的長篇采訪。記者說:“關(guān)心方先生的千萬同胞,都為方先生的脫險(xiǎn)歸來而喜躍!”方答:“我雖然回來了,但慚愧卻難免;因?yàn)槲壹任闯晒?又未成仁!”[40]不難發(fā)現(xiàn),方的調(diào)子很低。

與此同時,官方也為方舉辦了歡迎活動。12月15日,政治部部長張治中宴請方先覺、孫鳴玉等,餐后并舉辦了一個晚會。數(shù)日后徐永昌在日記中寫道:“當(dāng)方歸之二、三日會報(bào)時,賀元晉雖提議本會開會歡迎,頌云目視余,余無語,蔚文即謂見面慰問慰問。”[41]賀國光字元靖,時任軍委會辦公廳主任,此外,“元晉”或?yàn)楣P誤。程潛字頌云,時任代參謀總長。林蔚此時已調(diào)任軍政部次長。這個記載表明,賀國光雖提議歡迎,但程潛和徐永昌均不表態(tài),其實(shí)就是腹誹。最后,林蔚的意見被勉強(qiáng)接受。在這里,全然不見“悲喜交集”或者“隔世重逢”的氣氛,提議者與默認(rèn)者都是勉強(qiáng)的。

侍從室的唐縱參加了這個歡迎會。唐記載:“張部長于政治部歡迎方先覺,餐后余興。先覺雖被歡迎,但似若不勝其哀戚!”[42]唐縱準(zhǔn)確地記載了方之神態(tài)與心態(tài)。方畢竟是降將,底氣不足,愈被歡迎愈是不勝哀戚。

如同當(dāng)初宣傳方之最后一電一樣,所謂歡迎同樣是基于政治的需要,無論方先覺哀戚與否,歡迎活動繼續(xù)展開。12月20日,《救國日報(bào)》發(fā)表題為《方先覺不愧張睢陽》的社論,不僅將方與張巡類比,且稱:“夫張巡睢陽之守,不能救唐代之久亂……而方先覺軍長衡陽之守,則功在民族,較之睢陽之守,其功尤大”。社論還說:“方軍長功勛高于張巡,但張巡為賊所殺,而方軍長則脫險(xiǎn)歸來,或者有人以為不如張巡。其實(shí),在唐時被俘,不降即死。現(xiàn)代戰(zhàn)爭,國際法規(guī)定不許殺敵俘虜。日本雖不守國際法規(guī),但崇拜硬漢,故方軍長得以不死。此則時代不同,不足有玷方氏。”[43]其實(shí),有關(guān)張巡與方先覺的高下,本文所引何成浚日記早已做出了評斷。

12月30日,重慶各界二百余人為方召開了一個大規(guī)模歡迎會。慰勞總會副會長馬超俊致詞稱:方等“不僅為全國同胞熱愛感佩,全世界的人士至我們的敵人也表示無限的欽敬”。諛詞愈多,愈是廉價(jià)。方先覺致答詞稱:“苦守衡陽的結(jié)果,仍然是將先人千辛萬苦開拓的土地一寸一寸的被敵人占去,我們實(shí)在是民族不孝的子孫”。[44]一位被全世界欽敬的人,說出來的話仍然是不勝哀戚。至此,持續(xù)大半月的歡迎活動基本結(jié)束。

宣傳上的一邊倒并不能封堵人們的私下議論。一位官員當(dāng)面對徐永昌說:河南戰(zhàn)事不及20日,“失城數(shù)十,而湯恩伯現(xiàn)仍作總司令。”“方先覺降敵后逃歸,而蔣先生慰問備至,各方開會歡迎。皆屬軍人無恥,政府社會俱以無恥教人。”[45]看來,謊言的重復(fù)未必成為真理。

方等返渝后,一方面頻頻亮相于各類歡迎活動,另一方面他們還必須履行一道手續(xù),即向主管部門報(bào)告實(shí)情。12月16日,徐永昌日記載:“方先覺來報(bào)告其經(jīng)過情形。”怎樣的經(jīng)過情形,徐一字未記。自衡陽失陷以來,徐永昌不厭其煩記載了大量有關(guān)方的問題。然而,最后當(dāng)方自己陳述問題時,徐卻干干凈凈一字不記。徐的回避是反常的。這只能證明一個問題:方證實(shí)了其投敵事實(shí)。但是,由于蔣的否認(rèn),尤其是已經(jīng)廣泛造成的對方的英雄頌揚(yáng),兩難之間徐不忍下筆了。可以斷定,方果真沒有那些不名譽(yù)的行為,徐一定會欣然記錄,徐的回避也是“意至善而良苦”。

繼方之后其他幾位也履行了這道手續(xù)。徐記載:“前第三師師長周慶祥,第十軍參謀長孫鳴玉來見,述被拘衡陽時情形。周稱日本人甚笨,不如國人能干,僅能服從而已。”此言出自一位叛將之口,這一回徐永昌按捺不住地寫下一句評語:“無行之者能干何用,周殊瞆瞢”。[46]

在舉辦各類歡迎活動的同時,方先覺重任軍職一事被提上議程。所謂歡迎當(dāng)然是對方的肯定,但此類肯定再多也僅具象征意義,方之投敵嫌疑能否抹去,很大程度上取決于方能否再任軍職。在這里,方先覺將經(jīng)受一次實(shí)質(zhì)性檢驗(yàn)。12月20日,《掃蕩報(bào)》發(fā)表社論稱:“方將軍等此次脫險(xiǎn),是其余生,是其再生。以此忠貞英勇余生再生之軀,他日重綰軍服,再赴沙場,必更能發(fā)揚(yáng)守衡陽的精神。”[47]這是在為方重任軍職造輿論。

不知是巧合還是有意安排,《掃蕩報(bào)》社論發(fā)表的同一日,重慶統(tǒng)帥部幾位高層人士就方是否再任軍職開會磋商。徐永昌記載:“午后會報(bào),辭修對方先覺擬再使任軍長。程頌云[云]不可,謂被俘而回在日本仍須處死,歐美諸邦亦決不再起用帶兵。是時鄭廳長即言,數(shù)日前于魏特邁耶處會議,一美武官以方先覺與敵軍長官合照之像交之,默無一語。”最后,“任職之議遂寢”。[48]

陳誠字辭修,時任軍政部部長。魏特邁耶即魏德邁,時已接替史迪威出任中國戰(zhàn)區(qū)參謀長。鄭廳長即軍令部主管情報(bào)的第二廳廳長鄭介民。以上記載表明,陳誠主張?jiān)偃畏綖檐婇L,程潛則強(qiáng)烈反對。美軍方面在重慶對方大肆頌揚(yáng)之際將方與日軍合影照片交出,雖默無一語,但卻明確無誤地反映了美軍對方的反感與抵觸。而鄭介民不早不晚恰于此時將美軍的這一態(tài)度抖出,實(shí)際上就是表示反對。結(jié)果,方的“任職之議遂寢”。

方先覺重任軍職之議被擱置,是基于方曾有過不名譽(yù)的行為。而方所以被提請重任軍職,恰恰是為了抹去這個污點(diǎn)。因此,這個就事論事的決議不可能為蔣接受,寢議的決定僅僅維持了數(shù)日便被蔣否決。12月24日徐永昌記載:“蔣先生已任方先覺為三十九集團(tuán)軍副總司令兼第十軍軍長”。[49]顯然,蔣的這道命令是越過主管部門徑直下達(dá)的。蔣并不與寢議的決定者磋商說明,因?yàn)榉降娜温毨碛墒遣荒軘[到桌面上來談的。蔣所需要的只是一個結(jié)果,在這里,結(jié)果本身就是理由。

蔣所采取的此一否定之否定的行動,是繼下令發(fā)表方之最后一電、下令反駁日軍廣播之后,必然的后續(xù)跟進(jìn)行動。任職之令實(shí)際上是蔣對方先覺一案的第二次裁決。

方先覺歸來之際,一號作戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束,史迪威問題也早已解決,所以對方大肆歡迎并再任軍職,主要是因?yàn)榍懊婺切┓N種牽扯,現(xiàn)在,蔣必須為該案做一個圓滿的了結(jié)。然而,當(dāng)該案似乎進(jìn)入尾聲之際,一個新的麻煩不期而至,造成蔣的了卻之意欲罷不能,此即中共的介入。

衡陽之役所以對國共關(guān)系的調(diào)整產(chǎn)生轉(zhuǎn)折作用,是因?yàn)樗龅膽?zhàn)略態(tài)勢的演變,因此中共最初并不側(cè)重于追究方先覺個人的投敵問題。不料方于12月11日返渝之際,恰逢國共談判陷入新的一輪僵局,由于蔣拒絕毛澤東與赫爾利在延安簽署的關(guān)于聯(lián)合政府的協(xié)議,周恩來中斷談判于12月7日返回延安。方先覺恰于此時歸來,這就為國共政爭提供了話題。

12月25日,延安《解放日報(bào)》發(fā)表關(guān)于方先覺投敵問題的長篇專題報(bào)道,引證日軍發(fā)表的方先覺多篇降敵談話,將方投敵問題坐實(shí)之后,文章調(diào)轉(zhuǎn)筆鋒指出:“此等叛國逆賊,居然在重慶大受歡迎,被譽(yù)為‘中國軍人之模范’,蔣介石對他們則‘慰勉有嘉’”。[50]把叛國逆賊與蔣聯(lián)系起來,對方的批判落在蔣的身上,這樣,方先覺一案又由重慶與日軍的“口角”演變?yōu)閲搽p方“口角”。

批方而攻蔣,其結(jié)果是蔣與方進(jìn)一步捆在一起,蔣已沒有任何回旋余地,必須為方辯護(hù)到底。1945年2月,蔣下令授予方先覺青天白日勛章。[51]這是蔣故意做給中共和其他持異議者看的,也是蔣的第三次裁決。然而這枚勛章還是不能平息爭議。是年5月5日,國民黨在重慶召開六全大會,5月10日,國民黨候補(bǔ)中央執(zhí)行委員王昆侖(中共秘密黨員)在大會發(fā)言,就方先覺問題提出質(zhì)詢。唐縱記載:“上午大會,王昆侖質(zhì)詢方先覺投降敵人又逃回后方,外面頗有懷疑,究竟如何,請軍部答復(fù)。休息后,總裁訓(xùn)話……對王昆侖質(zhì)問方先覺事,甚不以為然,此系共產(chǎn)黨造作謠言,何以代共產(chǎn)黨發(fā)言。王起而辯護(hù),總裁大怒,拍桌而罵。”[52]

唐縱的記載并非孤證。據(jù)徐永昌所記,大會就軍事問題質(zhì)詢時,有人提出:“方先覺先有殉國之電,繼由俘虜而逃歸,政府用之……俄頃,蔣先生出而訓(xùn)話,謂質(zhì)詢者頗如代中共宣傳,直如反對黨代表……更罪責(zé)王昆侖,蓋指詢方者即王也。”[53]結(jié)果,原任候補(bǔ)中執(zhí)委員的王昆侖,在接下來的選舉中落選。

六全大會上的拍桌大罵,這是蔣對方先覺一案的第四次裁決。

1945年10月10日,在抗戰(zhàn)勝利之后的第一個國慶日,為表彰抗戰(zhàn)有功人員,國民政府特于是日頒布授勛令。蔣介石、毛澤東等被授予勝利勛章,而在同一日的授勛令中,方先覺等則被授予忠勤勛章。[54]蔣再度為方戴上勛章,這是蔣的第五次裁決,也是終決。不過,真正的終決只能由歷史來做出。

抗戰(zhàn)期間國民黨軍隊(duì)先后發(fā)生過多起重大投敵案。方先覺一案其特殊之處在于,對于一個事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿的投敵案,蔣介石卻視而不見、充耳不聞,不僅堅(jiān)予否認(rèn),不遺余力地為之開脫,而且兩度為這位降將授勛。其所作所為并非出于對方個人的特殊偏愛,實(shí)際上是在進(jìn)行一場政治賭博。在裁決方案的過程中,蔣的著眼點(diǎn)始終不在問題本身,而在問題的聯(lián)系與導(dǎo)向。在方先覺案與政治發(fā)生牽扯的狀態(tài)下,問題本身被異化了,這種異化的產(chǎn)生及其過程,相當(dāng)?shù)湫偷伢w現(xiàn)了民國政治某些詭秘的運(yùn)行規(guī)則。

注釋:

[1]大陸方面主要依據(jù)時任暫五十四師師長饒少偉的文章《方先覺衡陽投敵經(jīng)過》,見政協(xié)全國委員會文史資料研究委員會編:《文史資料選輯》第40輯,北京:中國文史出版社,1989年。臺灣方面代表性專著是,方先覺生前指定、當(dāng)時任職于第十軍的白天霖所編著的《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》(臺北:天工書局,1984年)。另外,由于真假難辨,有的著作干脆采取兩說兼收的處理方式,見李新、陳鐵健總編:《中國新民主革命通史》第9卷,上海:上海人民出版社,2001年,第169頁。有關(guān)方先覺投敵案的專題研究似尚未見,并且兩種論點(diǎn)基本上是各持一說,沒有展開過正面辯論。

[2]方部構(gòu)成如下:參謀長孫鳴玉,第三師師長周慶祥,預(yù)十師師長葛先才,一九○師師長容有略,另加配屬的暫五十四師,師長饒少偉。

[3]何成浚:《何成浚將軍戰(zhàn)時日記》下冊,臺北:傳記文學(xué)出版社,1986年,第440頁。

[4]秦孝儀總編纂:《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),臺北:中研院近代史研究所,2001年,第553、554頁。

[5]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第556頁。

[6]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第563、564頁。

[7]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第568頁。

[8]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第569頁。

[9]國民政府文官處編:《國民政府公報(bào)》,渝字第695號,1944年7月26日;渝字第698號,1944年8月5日。

[10]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第576頁。

[11]瞿韶華主編:《中華民國史事紀(jì)要》,1944年9月16日,臺北:“國史館”印行,1994年。

[12]中共中央文獻(xiàn)研究室編:《毛澤東年譜》中卷,北京:人民出版社、中央文獻(xiàn)出版社,1993年,第533頁。該社論原標(biāo)題為《論衡陽的失陷》。

[13]《毛澤東年譜》中卷,第534頁。

[14]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第575頁。

[15]白天霖編著:《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,第76頁。

[16]白天霖編著:《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,第77頁。

[17]日本防衛(wèi)廳防衛(wèi)研修所戰(zhàn)史室編撰:《湖南會戰(zhàn)》(《日軍對華作戰(zhàn)紀(jì)要》叢書9),臺北:“國防部”史政編譯局,1987年,第543—545頁。該書稱孫鳴玉為孫鳴全,誤。

[18]饒少偉:《方先覺衡陽投敵經(jīng)過》,《文史資料選輯》第40輯,第168—171頁。

[19]《徐永昌日記》,1944年8月15日,臺北:中研院近代史研究所編印,1991年。梁子超時任第十軍一九○師五六九團(tuán)團(tuán)長,見白天霖編著:《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,附錄1,表8。

[20]《方先覺將軍投誠 披瀝對和運(yùn)信念》,《申報(bào)》1944年8月17日,第2版。

[21]饒少偉:《方先覺衡陽投敵經(jīng)過》,《文史資料選輯》第40輯,第173頁。

[22]敏之:《訪問方先覺將軍》,(重慶)《大公報(bào)》1944年12月13日,第3版。

[23]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第573頁。

[24]《徐永昌日記》,1944年8月7日。

[25]《徐永昌日記》,1944年8月8日。

[26]《衡陽巷戰(zhàn)守軍力斗 方軍長等誓死殉城》,(重慶)《大公報(bào)》1944年8月9日,第2版。

[27]饒少偉:《方先覺衡陽投敵經(jīng)過》,《文史資料選輯》第40輯,第167、168頁。

[28]劉毅夫:《衡陽四十七天空軍一孤軍陳祥榮的經(jīng)歷》,(重慶)《大公報(bào)》1944年9月13日,第3版。

[29]《最后一電》,《掃蕩報(bào)》1944年8月10日,第2版,轉(zhuǎn)引自瞿韶華主編:《中華民國史事紀(jì)要》,1944年8月7日。

[30]唐縱日記,1944年8月9日,見公安部檔案館編注:《在蔣介石身邊八年——侍從室高級幕僚唐縱日記》,北京:群眾出版社,1991年,第450頁。

[31]《王子壯日記》,1944年8月10日,臺北:中研院近代史研究所編印,2001年。

[32]《徐永昌日記》,1944年8月10日。

[33]《徐永昌日記》,1944年8月12日。黃山官邸為蔣在重慶的官邸之一。

[34]《何成浚將軍戰(zhàn)時日記》下冊,第461頁。

[35]《何成浚將軍戰(zhàn)時日記》下冊,第463頁。按,張巡,唐開元進(jìn)士,安祿山叛亂發(fā)生后起兵抵抗,守睢陽(今商丘)數(shù)月,城破殉難。另,梁子超為一九○師團(tuán)長,何此處記載有誤。

[36]《徐永昌日記》,1944年8月15、17日。按,龐指龐炳勛,1943年日軍圍攻太行山,龐被俘后降敵,因重慶方面否認(rèn)并反駁,日軍遂故意發(fā)表龐的多篇投降談話。

[37]《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,第80頁。

[38]《總統(tǒng)蔣公大事長編初稿》卷5(下),第651頁。

[39]《向方先覺軍長歡呼!》(重慶)《大公報(bào)》1944年12月13日,第2版。

[40]敏之:《訪問方先覺將軍》,(重慶)《大公報(bào)》1944年12月13日,第3版。

[41]《徐永昌日記》,1944年12月20日。

[42]唐縱日記,1944年12月15日,見《在蔣介石身邊八年》,第478頁。

[43]《方先覺不愧張睢陽》,《救國日報(bào)》1944年12月20日,轉(zhuǎn)引自《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,第122、123頁。

[44]《歡迎第十軍將領(lǐng)》,(重慶)《大公報(bào)》1944年12月31日,第3版。

[45]《徐永昌日記》,1945年1月7日。

[46]《徐永昌日記》,1945年1月3日。

[47]《歡迎衡陽守將歸來》,《掃蕩報(bào)》1944年12月20日,轉(zhuǎn)引自《抗日圣戰(zhàn)中的衡陽保衛(wèi)戰(zhàn)》,第121頁。

[48]《徐永昌日記》,1944年12月20日。

[49]《徐永昌日記》,1944年12月24日。12月27日,重慶軍委會任命方先覺為第三十六集團(tuán)軍副總司令兼第十軍軍長。或許為割斷與第十軍的這段不光彩的歷史牽扯,1945年初,方改任青年軍第二○七師師長。

[50]《方先覺投敵經(jīng)過》,《解放日報(bào)》1944年12月25日,第1、2版。

[51]《國民政府公報(bào)》,渝字第755號,1945年2月21日。

[52]唐縱日記,1945年5月10日,見《在蔣介石身邊八年》,第508頁。

[53]《徐永昌日記》,1945年5月10日。

[54]《國民政府公報(bào)》,渝字第878號,1945年10月10日。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號