原標題:當圖書成為武器:“日瓦戈事件”始末

撰文:彼得·芬恩、彼特拉·庫維

翻譯:賈令儀、賈文淵

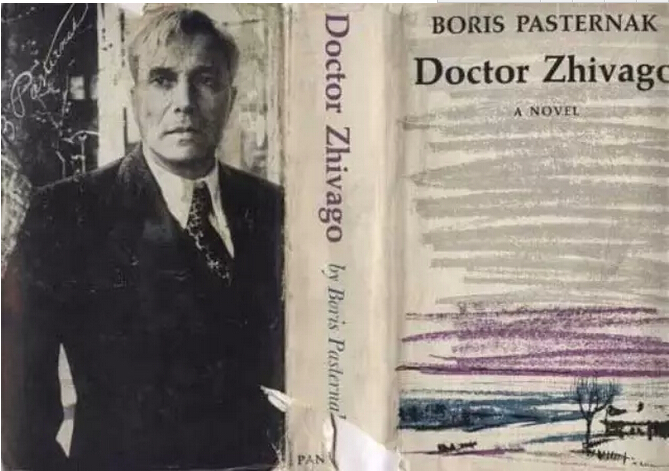

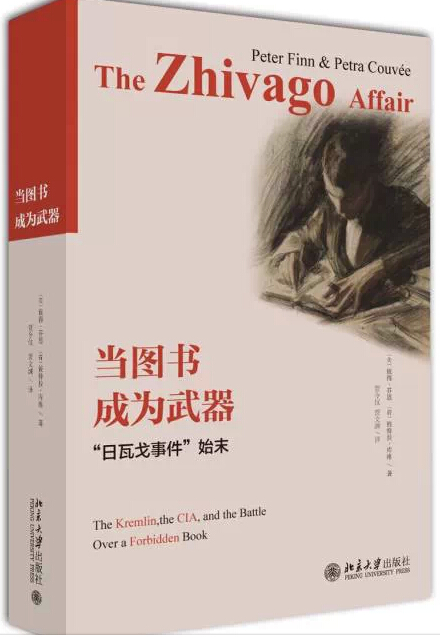

原編者按:1956年5月,一位意大利出版商的書探乘列車前往莫斯科郊外,拜訪偉大的俄國詩人鮑里斯?帕斯捷爾納克。他離開時帶走了帕斯捷爾納克首部小說的原始書稿,以及作者托付的一句話:“這是《日瓦戈醫生》,愿這本書流傳全世界。”帕斯捷爾納克相信,自己的小說不可能在蘇聯出版,因為官方認為此書攻擊1917年革命,是一株無可救藥的毒草。

從意大利開始,《日瓦戈醫生》多種語言的譯本在世界各國出版,廣為流傳;與此同時,帕斯捷爾納克則在蘇聯國內遭遇了疾風驟雨般的輿論抨擊。這部巨著及其跌拓的出版歷程也引起了中央情報局的注意。后者秘密印刷了一批俄文版《日瓦戈醫生》,偷運進蘇聯。《日瓦戈醫生》被卷入冷戰雙方意識形態斗爭的漩渦,這成為該書非凡經歷的一部分。

時過境遷,這段不同尋常的軼事,終于在半個世紀之后,由《當圖書成為武器》(北京大學出版社,2015年1月出版)的兩位作者發掘整理,公之于世。以下文字摘自該書第八章。

“我們在鐵幕上撕開一個大洞。”

1958年1月初,《日瓦戈醫生》俄文書稿以兩個微縮膠卷的形式送到了美國中央情報局華盛頓總部。英國情報部門提供了這個偷拍的小說拷貝,卻沒有向美國同行透露是如何搞到手的。這部小說在中央情報局內部激起興奮的波瀾。弗蘭克·威斯納是中央情報局的秘密活動主管,為他準備的一份備忘錄中,描述《日瓦戈醫生》是“斯大林死后出自蘇聯作者之手的最為異端的文學作品”。

“帕斯捷爾納克在書中傳遞了人文主義信息,對蘇聯為共產主義制度犧牲個人的道德觀念構成根本性挑戰。作者提出,人人都有權享有個人生活,人不論其政治上是否忠誠或對國家做出的貢獻大小,都理應受到尊重。”蘇俄處處長約翰·莫里寫道。“小說中并沒有號召起義推翻當局的內容,但日瓦戈醫生鼓吹的政治被動性從根本上屬于異端邪說。帕斯捷爾納克提出,對當局提出參與行動并從感情上投入官方運動的要求,無足輕重的小人物保持被動的力量勝過當局贊成的政治‘積極分子’。他甚至進一步大膽暗示,沒有那些狂熱分子,社會的運作會更好。”

莫里能說一口流利的俄語。希特勒入侵蘇聯時,他曾在駐莫斯科大使館擔任大使的海軍助理隨員。“二戰”期間,他在蘇聯摩爾曼斯克服役,根據《租借法案》,執行美國向蘇聯提供價值110億美元物資的行動。然而,莫里并不喜愛這個前同盟國。他贊同一種信念,認為要理解蘇聯的行動,最好通過棱鏡回顧蘇聯的歷史。他的一位官員說:“他認為,蘇聯政權是俄羅斯帝國的延續,并認為克格勃的根可以追溯到伊凡雷帝。”

中央情報局的蘇俄處成員中有第一代或第二代俄裔美國人,其中很多人的家庭是從布爾什維克統治下逃離的。這個處的工作人員以豪飲伏特加高唱俄羅斯歌曲而聞名。一位20世紀50年代在這個處工作的官員回憶:“我們特別鐘情的事兒是唱‘查羅卡’,這是一首集體飲酒歌,其中有大家的和聲部‘佩杜達’(干杯)!”

美國和英國的情報部門向來認為,應當出版俄文版的《日瓦戈醫生》,不過英國人“要求在美國以外出版”。這一建議確立為中央情報局的政策。他們認為,在美國出版俄文版圖書比較容易讓蘇聯抓住把柄做宣傳,如果在歐洲一個小國家出版,就不易招致這種麻煩。此外,他們還擔心,美國公然參與,會被莫斯科當局作為迫害帕斯捷爾納克的口實。

小說的意大利文版面世不久后,中央情報局職員在一份內部備忘錄中建議,《日瓦戈醫生》“應當出版外國語種盡可能多的版本,在自由世界最大限度地發行,為之歡呼并考慮推薦作者得到諸如諾貝爾獎之類的榮譽”。雖然中央情報局希望帕斯捷爾納克的小說能吸引全世界的關注,也包括瑞典學院的關注,但沒有跡象顯示,中央情報局考慮印刷俄文版目的是幫助帕斯捷爾納克贏得這一獎項。

中央情報局參與操作《日瓦戈醫生》得到了政府最高層的支持。在艾森豪威爾執政時,白宮通過其監督秘密活動的“行動協調委員會”,授予中央情報局控制權,讓它全權處理對這部小說的“利用”。這一決定背后的原因是“這一行動的敏感性質,無論如何不能透露出美國政府插手此事”。因此,政府沒有讓國務院或美國新聞署公開宣傳這部小說,而是采取秘密手段,防止“報復帕斯捷爾納克個人或其家庭的可能性”。行動協調委員會口頭向中央情報局發出指導方針,要中央情報局“作為文學作品,而不是冷戰宣傳品”推銷這部小說。

中央情報局非常鐘情于利用小說、短篇故事和詩歌等文學作品。喬伊斯、海明威、艾略特、陀思妥耶夫斯基、托爾斯泰、納博科夫等都是他們屬意的作家。書籍可用作武器。如果一件文學作品在蘇聯或東歐看不到或受到禁止,這部作品或許對蘇聯構成挑戰,或者與蘇聯現實形成對照,中央情報局便要設法把這部作品送到東歐集團的公民手中。到了1958年,冷戰已進入第12個年頭。不論原先對解放東方“淪陷國人民”存在過什么幻想,當美國等西方強國對布達佩斯流血事件無能為力時,這些幻想便徹底破滅了,他們所能做的無非是透過鐵絲網窺視而已。美國無法在東德1953年的暴亂中提供援助,也無力幫助波蘭人1956年的起義。任何人都不支持干預,唯恐沖突升級,觸發掌握著核武器的超級大國之間的戰爭。出于這個簡單的理由,共產主義無法被擊退。

在20世紀50年代,在全球政治戰中,中央情報局從事著與克里姆林宮的無情爭斗。這一努力的意圖是向以西歐為基地的北約提供支持,反對蘇聯的宣傳,挑戰蘇聯在全世界的影響力。中央情報局相信思想的力量,新聞、藝術、音樂、文學等形式可以慢慢腐蝕蘇聯當局及其本國和東歐衛星國的人民。中央情報局在打一場持久戰。中央情報局國際組織處處長科德·邁耶監督著情報局的大部分秘密宣傳活動,他寫道,宣傳西方思想“可以隨著時間的流逝逐漸增加其向開放社會漸變的機會”。

中央情報局為了推進其各項目標,利用了眾多掩護組織和虛假的基金會,花費了無以計數的金錢,資助音樂巡回演出、藝術展覽會、格調高尚的雜志、學術研究、學生實踐、新聞組織,還有圖書出版。在西歐,中央情報局向非共產黨人的左翼組織撥款,他們認為這些左翼組織是抵御共產主義敵人的主要壁壘。冷戰時期的反共主義與自由理想主義之間的聯盟“顯得自然而正確”,直到20世紀60年代都沒有分崩離析。邁耶說:“我們的幫助主要提供給立場偏左和居中的民主政黨。右翼和保守力量有自己的資金來源。在選舉和影響方面與共產黨人的真正競爭,在于政治領域的左翼;工人階級和知識分子的忠誠度是決定因素。”

20世紀50年代的美國,在約瑟夫·麥卡錫參議員發起惡毒的反共運動過程以及其后很長一段時間里,要想請求國會撥款給國務院或政府任何部門,用于公開資助左翼組織,或者促進在歐洲的藝術,那是根本不可能的。即使是直接針對共產主義集團的行動,國會也寧愿支持一些實際活動,而不是支持表面上沒有活力的圖書出版。中央情報局當時的財政預算充裕,做這種事綽綽有余。情報局懷著真正的熱情,相信冷戰也是文化戰。當時有一種意識,認為每年千百萬美元的資金可以支持諸多活動,這些活動將“表現出多元化的和不同的觀點,與自由探究的觀念融合在一起。結果,美國支持的組織代表和成員表達的觀點,在許多情形下與其支持者的觀點并不一致……公開展示非正統觀念是一種武器,可以對抗行動一致的龐大共產主義,要理解這一點,就要有成熟的觀念”。這樣一來,中央情報局“成了全世界最大的資助機構之一”,規模堪比福特、洛克菲勒及卡內基等基金會。

哈里·杜魯門總統不喜歡和平時期保持美國情報機構。報紙和一些國會議員對“美國的蓋世太保”公開表達了顧慮。第二次世界大戰一結束,政府機構中便有人對插手地下秘密活動感到厭惡。但是隨著與蘇聯的緊張關系加劇,對杜魯門所稱的“集中窺探”似乎產生了不可避免的需求。中央情報局誕生于1947年,國會除了授權其收集情報外,還授予這個間諜機構權力,執行“透過情報工作維護國家安全的其他功能和職責”。這一表達模糊的授權對秘密活動提供了法律依據。那些秘密活動無法追查到中央情報局頭上,美國政府也可以矢口否認。不過,中央情報局的法律顧問起初拿不準,不經國會授權,情報局是否可以采取這類“黑色宣傳”。在冷戰開始的最初幾年里,包括國務院和國防部在內的政府各部門進行過不斷的辯論,主題是如何創建一種永久而有效的職能,管理從宣傳到準軍事行動等使命——比方說,武裝流亡者群體,偷渡回東歐集團國家,執行破壞活動。

有影響力的外交家和決策者喬治·凱南是美國秘密情報行動的始作俑者。他提出,美國必須動用其全部資源和智慧,遏制蘇聯有歷史傳統的擴張主義。美國面對的敵人自20世紀20年代以來還掌握了創造掩護機構的能力。這是一些表面主張理想主義的國際實體,聲稱促進和平民主等非共產主義思想,但受到克里姆林宮及其代理人的秘密控制。華盛頓需要建立一種能力,“采取急需的行動,但能讓政府矢口否認自己參與”。1948年5月,凱南領導的國務院政策設計處寫過一個備忘錄,題為“發動有組織的政治戰”。備忘錄評論稱:“克里姆林宮實施的政治戰是有史以來最微妙有效的。”還提出,美國要做出回應,“不能坐以待斃,必須動用我們的各種資源,投入秘密政治戰”。備忘錄列出一系列建議,其中包括在蘇聯集團內部支持并培育抵抗力量,支持在西方的蘇聯流亡者及蘇聯的意識形態敵人等。

在接下來的一個月,國家安全委員會創設了“特別項目辦公室”,地點在中央情報局,不過最初是個獨立的辦公室。這個新機構不久更換了一個同樣平淡無奇的名稱,“政策協調辦公室”,由弗蘭克·威斯納領導。威斯納是個戰時情報老手,曾在戰略情報局服役。1944年到1945年間,他在布加勒斯特服役6個月,曾目睹俄國軍隊將7萬名羅馬尼亞的德國后裔趕入悶罐車,運往蘇聯當奴役勞工,為此感到絕望而憤怒。“這位戰略情報局的特工對蘇維埃政權野獸般的殘忍畫面感到‘無比震驚’,但與此同時,俄國人卻為同盟軍的合作打開一個新紀元而干杯。”那次經歷深深刻在威斯納腦海中,他心中充滿反共激情和福音主義的熱情,投身到與敵人的搏斗中。

威斯納將計劃中的秘密行動劃分成心理戰、政治戰、經濟戰、預防性直接行動、其他等五個方面。他想要獲得可從事一切活動的能力,從策反蘇聯人員,到利用流亡者代理人發起武力攻擊并創建某種反共抵抗力量。在新的國家安全指示下,這個組織的力量不斷擴大,人員和資金也不斷膨脹。1949年,參與秘密行動的中央情報局人員只有302人。3年后,人數達到2812人,另有3142名海外效忠者。這些間諜和特務分布在全球47個地點,他們的行動預算在這3年中從470萬美元提高到8200萬美元。1952年,政策協調辦公室與特別行動局合并,組建了計劃指揮部。

威廉·科爾比是當時招募的一個年輕人,后來成了中央情報局的局長。他說威斯納給他的組織注入了“圣殿騎士的氣氛,要從共產主義的黑暗中拯救西方自由”。威斯納具有“童真般的魅力,冷靜而靈活,曾是個來自密西西比的跨欄運動員”。他希望招募的人員具有他那種“額外的維度”——應該是像他一樣參加過戰爭的老兵,既是運動員,又精明,但不能是個書呆子,要畢業于一流大學,最好是耶魯。

受到史詩般的斗爭感和當時那種明晰的道德感的吸引,不少作家和詩人加入了中央情報局。中央情報局的反間諜處處長詹姆斯·杰西·安格勒頓曾是《耶魯文學雜志》的一位編輯,也是文學雜志《狂怒》的聯合創辦人之一。他最親密的朋友中就有現代派詩人埃茲拉·龐德。小科德·邁耶是他在《耶魯文學雜志》的另一位校友,曾在《大西洋月刊》上發表過小說,后來負責情報局的宣傳活動,但繼續追求寫作生涯。邁耶招募的一名雇員是《凱尼恩評論》的羅比·麥考利。后來麥考利離開情報局,去《花花公子》雜志做小說編輯,邁耶對他說:“沒準我會用個恰當的筆名寄給你一篇故事。”約翰·湯普森是從《凱尼恩評論》招募來的另一名雇員。約翰·亨特是在他的小說《一代代男人》面世的時候受雇的。彼得·馬西森是《巴黎評論》的聯合創辦人之一,并擔任該雜志的編輯,他為情報局工作的同時還在寫自己的小說《游擊隊員》。

“1951年春天,我去華盛頓應征參加一種戰斗,比起我十年前自愿投身過的戰爭,這種戰斗雖然并不激烈,但更加復雜,也更加朦朧。”邁耶說。這位老兵曾在關島作戰受傷,一只眼睛失明。

為了向這些事業提供所需的金錢,中央情報局創建了一系列品味高尚的私營組織。他們招募了美國名人在這些組織的理事會供職,對外制造一種假象,仿佛這些實體的成員都是富有的捐助者,請他們參與能解釋出資金的來源。這類組織中,1949年最先組建的“自由歐洲全國委員會”辦公地點在紐約,成員包括不久后當選總統的德懷特·戴維·艾森豪威爾;電影界名人塞西爾·畢·德米爾、達里爾·扎納克;福特汽車公司董事長亨利·福特二世;紐約的紅衣主教弗蘭西斯·斯貝爾曼;這個組織的執行秘書是艾倫·杜勒斯。杜勒斯后來于1951年加入了中央情報局,在1953年升任局長。這些志愿人員大多數都意識到或推斷出,該組織參與了中央情報局的活動。這個組織后來更名為“自由歐洲委員會”。該組織聲稱,通過名為“為自由而戰”的全國性募捐運動自籌資金。但實際上“自由歐洲委員會”的預算只有約12%來自募捐,募捐款項中大多數是企業慷慨解囊。其預算的大頭是中央情報局通過華爾街的一家銀行每周開一張支票匯入的。

“自由歐洲委員會”的主要項目是“自由歐洲之聲”。這個電臺1950年7月4日開始用捷克語、斯洛伐克語、羅馬尼亞語廣播,隨后增加了波蘭語、匈牙利語和保加利亞語節目。“自由歐洲之聲”開播后,在1953年建成一個針對蘇聯的電臺,名叫“解放電臺”,其廣播后來成為眾所周知的“自由之聲”,受到另一個名叫“美國解放委員會”的非營利組織支持。這個委員會的辦公地點在曼哈頓鬧市區,理事會成員是不太著名的美國人,活動比較隱秘。在其第一次理事會會議上只是簡單宣布,資助“解放電臺”的資金來自“委員會成員的個人朋友們”。情報局后來決定,不再給予“解放電臺”高額支持,因為他們發現,有時難以駕馭“自由歐洲委員會”龐大的自我意識。雖然對這兩個電臺的設計都是要宣傳美國的外交政策,增進美國的安全利益,但它們享有極大的自主權,此外,中央情報局也沒有能力管理兩個大型新聞組織。兩個電臺作為風格頗為激進的喉舌開播。1956年,“自由歐洲之聲”在匈牙利革命中扮演了慫恿者的角色,制造出美國即將干預的假象,因此受到嚴厲指責。后來兩個電臺都穩定下來,成為可靠的新聞組織。在廣播中,偶然會嵌入秘密信息,有些特務人員也利用電臺做掩護。但是,在大多數情形下,美國本土的管理團隊管理著海外這群編輯人員,華盛頓很少直接干預。其實,也沒有必要對編輯施加嚴厲的控制。凡是中央情報局希望播出的信息,都由反共的員工通過例行判斷自然播出了。“解放電臺”成了蘇聯國內電臺的替代廣播,主要集中播出蘇聯內部發生的事件,而不是全世界的新聞。

“自由歐洲之聲”和“解放電臺”的廣播是從德國慕尼黑播送的。中央情報局還通過“美國解放委員會”在慕尼黑建立了許多相關的組織,其中有蘇聯研究學會、戰后流亡者中央協會(其俄文縮寫是TsOPE)。中央情報局在慕尼黑的大規模存在是個公開的秘密。“解放電臺”的一位雇員相信,“在電臺總部,每一個司爐工或清潔工都了解一些事態的真相”。克格勃把慕尼黑叫做“顛覆中心”。

大約三分之一的蘇聯城市成人要收聽西方廣播。亞歷山大·索爾仁尼琴稱之為“駐扎在電波里的強大非軍事部隊,在共產主義的黑暗中點燃心中火焰的力量是西方人想象不到的”。1958年,蘇聯用于干擾西方廣播信號的開支超出了國內和國際廣播開支的總和。

“自由歐洲委員會”還建立了自己的出版機構,叫做自由歐洲出版社。雖然它不能通過短波頻率穿過鐵幕,但它開辟了自己的空中輸送渠道。1951年8月27日,在巴伐利亞靠近捷克斯洛伐克邊境的地方,“自由歐洲委員會”放出很多氣球,隨風吹過邊界。參加首次放飛氣球儀式的美國高官包括:“為自由而戰”主席哈羅德·斯達森、報紙專欄作家德魯·皮爾遜、后來成為艾森豪威爾心理戰主要顧問的前“時代生活”公司總裁C.D.杰克遜等。按照設計,那批氣球會在3萬英尺高空爆裂,將攜帶的成千上萬份宣傳冊散落地面。自由歐洲出版社準備了首批宣傳冊,有一份宣傳冊這樣寫道:“一陣新風在勁吹,攪起新的希望。外國自由的朋友們找到一個與你聯系的新途徑。地牢再深埋不住真理,墻壁再高攔不住自由的信息。獨裁者控制不了風,束縛不住你的心。自由將再度崛起。”

斯達森接受《時代》采訪時說:“我們在鐵幕上撕開一個大洞。”

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號