2004年,美國中情局解密的1961年和1962年相關(guān)文件中顯示,我國在三年自然災(zāi)害期間“沒有出現(xiàn)全面大饑荒”,也沒有“發(fā)生像舊中國那樣司空見慣的大規(guī)模餓死人的現(xiàn)象。”

“中國人口大量死亡”之說在西方廣為流傳歸功于三個人,他們就是柯爾(Ansley Coale)、 艾德(John Aird )和貝妮斯特。

柯爾在美國人口統(tǒng)計學(xué)界是非常有影響力的人物,1980年代他出版論述中國的書時任職于由洛克菲勒基金會出資成立的人口研究辦公室(Office of Population Research);

艾德曾是美國人口普查局(U.S. Bureau Of The Census)研究中國的專家,1990年他寫了一本書,由美國企業(yè)研究所(American Enterprise Institute)出版,該所就是個推動新自由主義政策的機構(gòu),這本書叫做《屠殺無辜》(Slaughter of the Innocents),批評中國的一胎化政策;

貝妮斯特也曾是美國人口普查局的員工,她從該職告假寫書,書中討論到「大躍進」的死亡人數(shù),艾德讀了該書的清樣并提供建議。(詳細見附文)

關(guān)于新中國60年代的饑荒問題,到底是1960年代CIA的文件準確,還是1980年代供職于政治性極強的美國機構(gòu)中的人員編寫的數(shù)據(jù)真實?以下資料供讀者參考:

1961年的CIA文件見:http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001098172.pdf

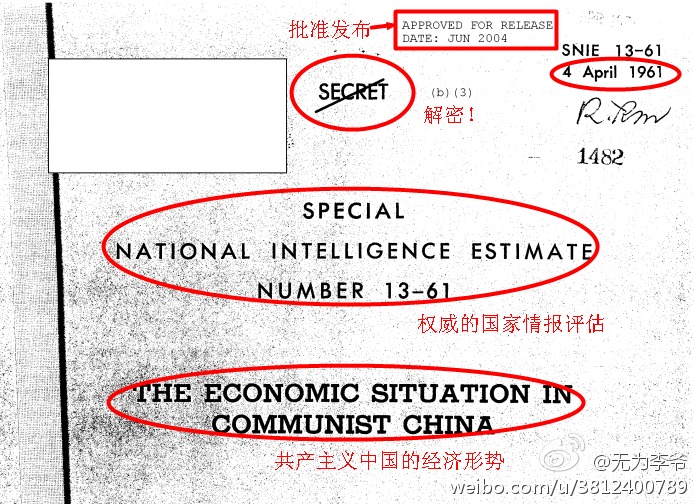

這份文件前兩頁是美國中央智庫在說CIA、美國國務(wù)院、陸、海、空三軍、聯(lián)合參謀、參謀長聯(lián)席會、NSA參與了這個文件的編寫、情報收集、整理等工作,以及這文章的各種注意事項什么的。這文章是1961年4月4日內(nèi)部發(fā)表的,直到2004年6月才被允許公開。

第3頁,正文開始:

The Economic Sitution in Communist China

共產(chǎn)中國的經(jīng)濟形勢

@無為李爺截圖

The Problem

問題(說白了就是“這文章是干嘛的”)

To assess current Chinese Communist economic difficulties, with special reference to the food situation, and to estimate their economic and political consequences: (a) over the next few years, and (b) in the event 1961 should prove a poor crop year.

特別參考了食品(供給)狀況,評估現(xiàn)在(1961年)中國的經(jīng)濟困難,以及預(yù)估了他們(指中國)的:(a)往后幾年經(jīng)濟和政治走向,(b)1961年應(yīng)該還是個荒年

Conclusions

開頭小結(jié)

1. The Chinese Communist regime is now facing the most serious economic diffculties it has confronted since it consolidated its power over mainland China. As a result of economic mismanagement, and, especially, of two years of unfavorable weather, food production in 1960 was little if any larger than in 1957 -- at which time there were about 50 million fewer Chinese to feed. Widespread famine does not appear to be at hand, but in some provinces many people are now on a bare subsistence diet and the bitterest suffering lies immediately ahead in the period before the June harvests. The dislocations caused by the "Leap Forward" and the removal of Soviet technicians have disprupted China's industrialization program. These difficulties have sharply reduced the rate of economic growth during 1960 and have created a serious balance of payments problem. Public morale, especially in rural areas, is almost certainly at its lowest point since the Comunists assumed power, and there have been some instances of open dissidence.

1. 中國GCD政權(quán)正在面對掌握中國大陸大權(quán)以來最嚴峻的經(jīng)濟困難。在經(jīng)濟管理錯誤的結(jié)果之后,尤其是經(jīng)歷了2年的自然災(zāi)害,1960年的相對(人均)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量少于1957年 – (因為)這年(指1957年)的人口(比1960年)少5千萬(意思是1960年比1957年多了5千萬人口)。但是,(中國)并沒有出現(xiàn)全面大饑荒,只有在部分省區(qū)很多人只有僅供生存的食物來熬過6月收獲之前的艱苦時期。這個(經(jīng)濟上的)混亂是“大躍進”和“蘇聯(lián)召回在華技術(shù)人員中斷了中/國的工業(yè)化計劃”造成的。這些問題大幅降低了1960年(中/國)的經(jīng)濟增長率,而且導(dǎo)致了嚴重的收支平衡問題。公眾的干勁,尤其是農(nóng)村,降到了GCD執(zhí)政以來的最低點,而且出現(xiàn)了一些公開(發(fā)表)不同政見的情況。

@無為李爺截圖+注釋

2. The Chinese Communist regime has responded by giving agriculture a higher priority, dropping the “Leap Forward” approach in industry, and relaxing somewhat the economic demands on the people. Perhaps the best indicator of the severity of the food shortage has been Peiping’s action in scheduling the importation of nearly three million tons of food-grains during 1961, at a cost of about $200 million of Communist China’s limited foreign currency holdings.

2. GCD政權(quán)的反應(yīng)是優(yōu)先解決農(nóng)業(yè)問題,停止工業(yè)“大躍進”,以及放緩人民的經(jīng)濟內(nèi)需。或許最好的顯示食物短缺問題嚴重性(的事件)是1961年北平在僅有的一點外匯中撥出大約2億美元進口了近3百萬噸食用谷物。

3. While normal crop weather in 1961 would significantly improve farm output over the levels of 1959 and 1960, at least two years of average or better harvests will be required to overcome the crisis and permit a restoration of the diet to tolerable levels, some rebuilding of domestic stocks, and the resumption of net food exports. If Soviet technicians in large numbers do not return to China, industrial production is likely to increase about 12 percent annually, as compared with about 33 percent in 1959 and 16 percent in 1960.

3. 雖然1961年的正常氣候會使農(nóng)作物產(chǎn)量較1959和1960年有顯著增加,但是度過這個難關(guān)、飲食恢復(fù)到正常標準、恢復(fù)國庫(糧食)儲備和之前的糧食凈出口量預(yù)計至少需要兩個平年或豐年。如果沒有大量蘇聯(lián)技術(shù)人員回到中國(注:之前蘇聯(lián)撤走了大量在華技術(shù)人員),(中國1961)年工業(yè)總產(chǎn)值可能會增加12%,而1959年的工業(yè)總產(chǎn)值增幅為33%,1960年為16%。

以下為美國智庫YY部分

4. If 1961 is another poor crop year the economic and political effects for Communist China are likely to be grave. There probably would be no increase in gross national product (GNP) in 1961, and growth prospects for later years would also be affected. Unless there were substantial food imports, malnutrition and disease would become widespread, and a considerable amount of starvation probably would occur. Public disaffection probably would become a major problem for the regime, perhaps forcing it to undertake a massive campaign of threats and terror. It is unlikely even in these circumstances, however, that public disaffection could threaten continued control of China by its present leadership.

4. 如果1961年又是一個荒年,這會對共產(chǎn)中國的經(jīng)濟和政治產(chǎn)生極其嚴重的影響。1961年的中國國民生產(chǎn)總值(GNP)估計不會有增加,往后幾年的經(jīng)濟增長前景也會受到影響。除非(GCD)大量的進口食品,否則可能會出現(xiàn)普遍的營養(yǎng)不良、疾病和饑荒。民眾的不滿將會成為這個政權(quán)的主要問題,或許會迫使它采取大規(guī)模的威脅和恐怖活動。雖然以上狀況(指TG威嚇群眾)甚至在這些情況下(指民眾極端不滿)都不太可能會發(fā)生,但是民眾的不滿情緒可能會危及到中國現(xiàn)在(指1961年)的統(tǒng)治政權(quán)。(吐槽:美國的中央智庫居然開始YY)

5. We do not believe that Peiping would accept food offers from the US even under conditions of widespread famine.

5. 我們(指美國中央智庫)認為北平不會接受美國提供的任何食品,包括在大規(guī)模饑荒的情況下(吐槽:根本是你們絕對不會提供,真特么不要臉)

6. We do not believe that even famine conditions would, in themselves, cause Peiping to engage in direct military aggression. Such difficulties probably would, however, prompt Peiping to avoid actions which would exacerbate its relations with Moscow.

6. 我們(指美國中央智庫)認為甚至是在大規(guī)模饑荒的情況下,也不會導(dǎo)致北平直接搞軍事進攻。但是,這種大困難會使北京避免做出惡化中蘇關(guān)系的舉動。

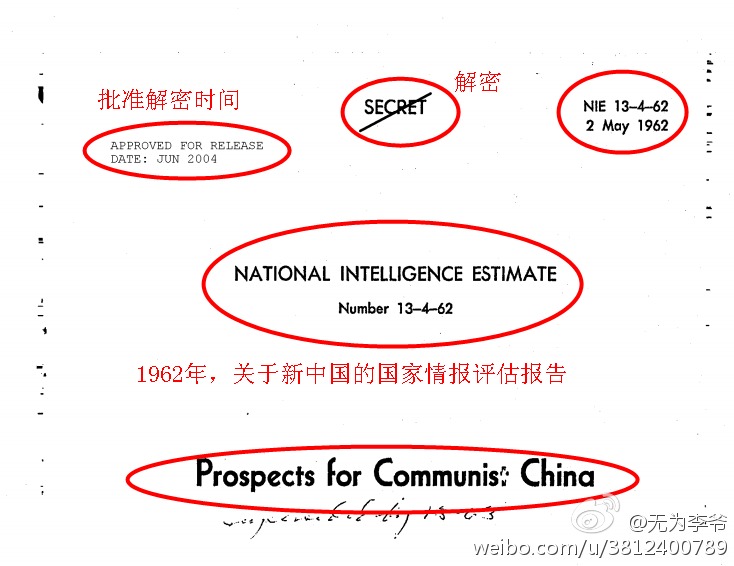

2004年披露的關(guān)于中國1962年的CIA文件請見:http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001098211.pdf

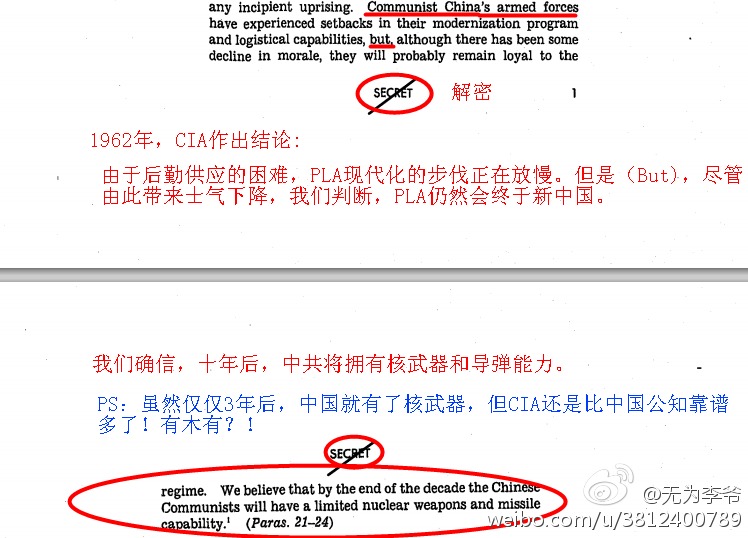

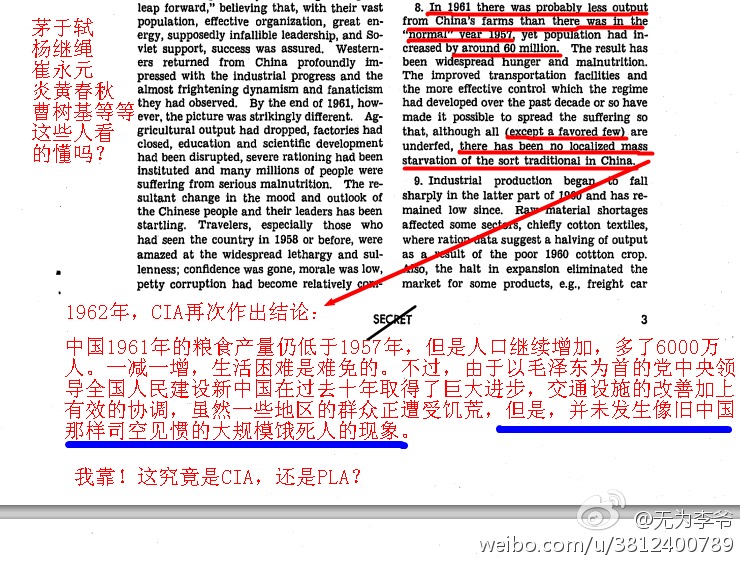

1962年,CIA再次做出結(jié)論:中國1961年的糧食產(chǎn)量仍低于1957年,但是人口繼續(xù)增加,多了6000萬。一減一增,生活困難是難免的。不過,由于以毛澤東為首的黨中央領(lǐng)導(dǎo)全國人民建設(shè)新中國在過去十年取得了巨大進步,交通設(shè)施的改善加上有效的協(xié)調(diào),雖然一些地區(qū)的群眾正遭受饑荒,但是,并未發(fā)生像舊中國那樣司空見慣的大規(guī)模餓死人的現(xiàn)象。

無為李爺截圖+注釋

附:毛澤東在大躍進時期真的讓千百萬人喪生嗎?(節(jié)選)

全文見:http://www.juliangmedia.com/Article/lishi/2009/09/14012.html

Joseph Ball著 張星戈 譯

毛死后好久,Warren Wilson學(xué)院政治學(xué)系助理教授韓東平教授走訪了山東及河南這兩個在1959至1961年間受災(zāi)最嚴重的省份,他發(fā)覺受訪的大部分農(nóng)民,都寧取七分天災(zāi),三分人禍的解釋,而不是鄧派的說法,也就是說,他們不認為在大躍進期間所受的苦難主要該怪罪毛。這并不表示沒有發(fā)生可悲的錯誤。韓東平論及在農(nóng)村公社推行的公共食堂。一開始這是很受農(nóng)民歡迎的政策,事實上,1958年許多農(nóng)民都說這輩子從沒吃這么好過。問題是這種新的表面豐足造成對收割與消費糧食掉以輕心,人民似乎開始認定政府能保障糧食的供應(yīng),而他們自己則可以不必再為確保糧食來源操心。

以1950年代晚期中國的貧窮狀況,這項錯誤注定要導(dǎo)致嚴重的問題,而GCD領(lǐng)導(dǎo)階層本應(yīng)該采取更迅速的步驟糾正這項錯誤。三年惡劣的自然災(zāi)害令情況更糟。受災(zāi)最深地區(qū)的個別公社成員想在作物收成之前(譯按:指偷割青苗和未熟的莊稼),先據(jù)為己有,就破壞了公社的團結(jié),這更使雪上加霜。不過,必須強調(diào)的是,農(nóng)民自己并沒有對韓東平說,建立公共食堂的錯誤是他們遭受饑荒的主要原因。倒是韓東平本人嚴厲批評毛「大躍進」期間的冒進政策所造成的結(jié)果,然而他自己也說:「我在山東、河南訪問了許多工人與農(nóng)民,從來沒遇見一位農(nóng)民或工人說毛不好的,我也和安徽【據(jù)說是饑荒最嚴重的地方--作者】的一位學(xué)者談過,他恰好是在鄉(xiāng)下長大,一直在安徽做研究,他從未遇見一位說毛不好的農(nóng)民,也從未遇見一位說xxx好的農(nóng)民。」

或許可以辯說,韓東平對毛至少有部分的支持,這可能會影響他對農(nóng)民談話的詮釋,但是也要注意,他的兩位祖父母都在「大躍進」期間死于與饑餓相關(guān)的疾病,而他對毛在這段期間的政策往往比他訪問的農(nóng)民更具批評的口吻。

大量死亡?人口統(tǒng)計的證據(jù)

農(nóng)民在回想「大躍進」時對毛比較支持,這必然使人懷疑那些表示這段期間餓死數(shù)千萬人的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。西方學(xué)術(shù)界似乎一致確認這種證據(jù),甚至連對它質(zhì)疑的人,如李斯金,作結(jié)語時總堅稱,所有「可取得的證據(jù)」都指出這段期間發(fā)生很高比例的饑荒。

事實上,肯定有來自許多資料的證據(jù)指出這段時期發(fā)生了一次饑荒,但關(guān)鍵的問題是,它是不是讓三千萬人喪生的饑荒?要是死了三千萬人,那還真是史無前例。雖然我們常讀到報紙這類頭條:「非洲饑荒有數(shù)千萬人面臨饑餓」,卻從未聽說一次饑荒真有死數(shù)千萬人的。例如1974至1975年間孟加拉國的饑荒,是該國史上極為悲慘的事件,孟加拉國官方發(fā)布的餓死人數(shù)是三萬人(而當年全國總?cè)丝谑瞧咔Я偃f人),不過非官方資料估算餓死人數(shù)有十萬人。相較之下,「大躍進」期間據(jù)稱死三千萬人,當年全國總?cè)丝诠浪阍诹鶅|六千萬到六億七千萬之間,就比例來算,這就意味「大躍進」的死亡人數(shù)比孟加拉國饑荒高估的死亡人數(shù)還多了將近35倍!

所謂所有「可取得的證據(jù)」都證明大量死亡理論確實可信,是相當誤導(dǎo)的說法。事實的真相是,所有說「大躍進」有數(shù)千萬人死亡的估算,全依據(jù)1950年代末和1960年代初的死亡率數(shù)字,這些死亡率數(shù)字并未從這段時期的其它數(shù)據(jù)得到可靠的證實。

問題是,1940年至1982年的死亡率數(shù)據(jù),像中國大部分人口統(tǒng)計資料一樣,在1980年代初以前一直被中國政府認為是國家機密。我們將會看到,由于無法確定這些死亡率數(shù)據(jù)是如何收集來的,就嚴重削弱了該資料作為確鑿證據(jù)的地位。直到1982年那年,1950年代和1960年代的死亡率數(shù)據(jù)才公布出來。

所稱數(shù)據(jù)顯示死亡率從1957年的每千人死亡10.8人,上升到1960年的每千人死亡25.4人,再掉到1961年的每千人死亡14.2人和1962年的每千人死亡10人,這些數(shù)字顯然表示,由于1958年至1961的饑荒,多死了將近一千五百萬人。

美國人口統(tǒng)計學(xué)者與中國統(tǒng)計數(shù)字

中國關(guān)于饑荒死亡人數(shù)的資料為一群研究中國人口問題的美國人口統(tǒng)計學(xué)者所引用,他們就是柯爾(Ansley Coale)、 艾德(John Aird )和貝妮斯特,他們可以說是首先讓「大量人口死亡」的假設(shè)在西方廣為流傳的三個人。柯爾在美國人口統(tǒng)計學(xué)界是非常有影響力的人物,1980年代他出版論述中國的書時任職于由洛克菲勒基金會出資成立的人口研究辦公室(Office of Population Research);艾德曾是美國人口普查局(U.S. Bureau Of The Census)研究中國的專家,1990年他寫了一本書,由美國企業(yè)研究所(American Enterprise Institute)出版,該所就是個推動新自由主義政策的機構(gòu),這本書叫做《屠殺無辜》(Slaughter of the Innocents),批評中國的一胎化政策;貝妮斯特也曾是美國人口普查局的員工,她從該職告假寫書,書中討論到「大躍進」的死亡人數(shù),艾德讀了該書的清樣并提供建議。

貝妮斯特提出的數(shù)字明白表示「大躍進」時超量死亡三千萬人,這幾乎兩倍于中國官方所明示的統(tǒng)計數(shù)字,她認為官方統(tǒng)計低估了總死亡人數(shù),因為中國居民在這段時期低報了死亡人口。

貝妮斯特在算這段時期低報的死亡總?cè)藬?shù)時,先計算實施過人口普查的1953和1964年之間的總出生人數(shù),所用數(shù)據(jù)取自人口普查和1982年實施的一項回顧生育調(diào)查(受調(diào)查者被詢問1940年至1981年間的子女生育數(shù))。一旦知道1953年和1964年的人口,以及這兩年間的總出生人數(shù),就有可能算出會在這期間死亡的人數(shù),她用這種資料算出的這十一年的死亡總數(shù)就遠高于官方發(fā)表的死亡率。

為了估算在「大躍進」時的死亡人數(shù),貝妮斯特回頭去用官方統(tǒng)計的死亡率。即使她認為就絕對數(shù)字而言,這些數(shù)字過低,仍假定這些數(shù)字顯示了中國在這段期間的實際死亡趨勢。例如,她假定官方所公布的1960年每千人有25人死亡的死亡率確實顯示該年的死亡率暴增,但是她把這個數(shù)據(jù)與她所估算的1953至1964年低報的死亡人數(shù)結(jié)合起來,搞出了一個數(shù)字說,1960年每千人有45人死亡。用這樣搞法,沒被宣稱有饑荒的年份,死亡人數(shù)也一樣會增加。例如,她把官方公布的1957年每千人死10.8人的死亡率增高到每千人死18人,然后比較修正過的豐年死亡率與修正過的所謂饑荒年份死亡率,就得以搞出「大躍進」期間超量死亡三千萬人的估計。

對中國統(tǒng)計數(shù)字的質(zhì)疑

各式各樣的中國的數(shù)據(jù)被引用來支持這個發(fā)生大型饑荒的論點。一些聲稱可以顯示毛要為饑荒負責(zé)的統(tǒng)計數(shù)字也被引述,其中包括一些聲稱「大躍進」時死亡率增加造成一些省癱瘓告急的數(shù)字,一些數(shù)字顯示同期間榖類生產(chǎn)大量減少,也有一些明顯表示饑荒不該怪惡劣氣候的數(shù)字,這些數(shù)據(jù)全都在1980年代初鄧小平「改革」時發(fā)布。

但這些數(shù)據(jù)有幾分可信?我們已經(jīng)知道,數(shù)據(jù)是在1980年初期尖銳批判「大躍進」與人民公社時發(fā)布的。中國在鄧的統(tǒng)治之下,想方設(shè)法嚴格管制信息外流民間。我們可以合理地假設(shè),一個持續(xù)干預(yù)媒體報導(dǎo)公共事務(wù)的政府,只要合乎他們需要也會干預(yù)統(tǒng)計數(shù)字的編制。艾德在1982年寫道,全國人口數(shù)據(jù)之所以如此少出現(xiàn)于中國的數(shù)據(jù)中,主要因為中央的新聞檢查。沒有先經(jīng)過國務(wù)院授權(quán),全國人口數(shù)據(jù)是不能公布的,甚至國家統(tǒng)計局的官員未得許可也不能使用這類數(shù)據(jù)。

特別值得關(guān)注的問題是,國家統(tǒng)計局在什么情況下得出這些死亡率數(shù)據(jù)。美國與中國學(xué)術(shù)界所提出的「大躍進」死亡總數(shù),都依據(jù)那幾年關(guān)鍵的死亡率統(tǒng)計數(shù)字。

當然,假如我們詳細知道,死亡率資料在「大躍進」期間是如何收集到的,我們也許能夠更肯定數(shù)據(jù)是精確的,問題是我們無從得知,我們只得權(quán)且相信中國政府說他們的數(shù)據(jù)是真的。此外,艾德和貝妮斯特所提出的說法也表示,她們認為死亡率數(shù)據(jù)是估計值,而不是根據(jù)報上來的死亡數(shù)字實際計算的。

艾德說:「發(fā)生【大躍進】危機的那幾年的關(guān)鍵【出生率與死亡率】數(shù)據(jù),官方發(fā)布的一定是估計值,而其根據(jù)則不得而知。」

貝妮斯特則寫說,中國的確在1954年開始戶口登記,但是非常不全面,「在估算1955年到1957年的死亡率時,若有引據(jù)死亡登記系統(tǒng)之處,那也只得之于那些有建立這種系統(tǒng)的地區(qū),這些地區(qū)往往比較先進或都市化。」

貝妮斯特表示,這種情況在「大躍進」期間或之后并沒多大改善,她寫說:

「1960年代末期以及之前的多半年份,經(jīng)常性的人口登記及通報系統(tǒng)也許不全面且準確程度各地不一,全國或各省的統(tǒng)計人員必須概略估算全部或部分的人口總數(shù),特別是1950年代,經(jīng)常性的人口登記及通報系統(tǒng)才剛開始設(shè)立,起先并不涵蓋全國人口,1950年代所有的全國人口總數(shù),除了人口普查(譯按:1953年有過一次全國人口普查)的總數(shù)以外,都可能是根據(jù)不完整的地方報告,靠估算補充的。」

她還寫說:「1975年以前無論哪一年,中華人民共和國的粗估死亡率、嬰兒死亡率、出生時的生命預(yù)期值、死亡原因等數(shù)據(jù)不是付諸闕如,就是沒用,最好的情況也是低估了實際死亡率。」

艾德、柯爾和貝妮斯特依據(jù)官方的死亡率數(shù)字,何以能自信滿滿地斷言數(shù)千萬人死于「大躍進」,讀遍他們的著作根本找不到任何說明。這些作者并不知道這些數(shù)據(jù)是如何收集的,而且他們,尤其是貝妮斯特,又顯然對官方的數(shù)據(jù)并不怎么相信。

通覽證據(jù)一番就再明白不過地顯示,任何在政治上有爭議的歷史問題,絕不會由「學(xué)術(shù)研究」或「官方統(tǒng)計數(shù)字」得出確定無誤的結(jié)果。政治斗爭總是影響統(tǒng)計數(shù)字的呈現(xiàn),而歷史向來都是由勝利者來撰寫的。就中國來說,追隨毛的社會主義政策的人顯然不是勝利者。

結(jié)論

現(xiàn)代寫「大躍進」的作者采取的方法是荒謬而片面的。他們不懂得「大躍進」的失敗與成功之間的相互聯(lián)系,只扭住1959至1961年間的嚴重問題。他們不明白這些年所完成的事業(yè)也為中國社會主義不斷全面成功改善人民生活奠下基礎(chǔ)。他們未能認真看待表明「大躍進」期間的死亡多半是因為自然災(zāi)害而非政策錯誤的證據(jù)。此外,還必須把「大躍進」的死亡數(shù)字和中國人在整個毛澤東時期防止其它許多人死亡的成就相互對比衡量。平均壽命的提高也救了千百萬人的性命。

我們也必須思考,假如沒有這次「躍進」,假如沒有采取自力更生的政策,一旦與蘇聯(lián)決裂,會發(fā)生什么后果?中國太窮,不能僅因蘇聯(lián)拒絕援助而容許農(nóng)業(yè)及工業(yè)發(fā)展停滯不前。這并不是在辯說,事情不能做得更好。或許若有較好的計劃,較不過度樂觀,更小心行事,有些死亡也許原本可以避免。這是很難回答的問題,很難對許多年前別人在困難的環(huán)境里所做的事下判斷。

當然,前事不忘,后事之師,也是很重要的。我們應(yīng)該注意毛對這段時期所犯錯誤的自我批評,但毛的自我批評絕不可以給那些堅持相信這段時期的荒唐死亡數(shù)字的人提供有力論據(jù)。很希望將來有一天,能舉行一場針對這些議題的理性辯論。

假如印度的平均壽命能像1949年以后的中國有那么大的提高,應(yīng)該有千百萬人可以免于死亡,這一點甚至連毛的批評者也承認。也許這表示我們應(yīng)該譴責(zé)尼赫魯和他的那些繼位者沒有實行毛澤東思想的政策,「導(dǎo)致千百萬人死亡」,所以「比希特勒還糟」。但也或者,這么說會是評價印度獨立后的歷史的一種幼稚而愚蠢的方式,其愚蠢的程度可能正如二十五年來針對毛的指控一樣。

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號