隨著前幾天人社部宣布正在研究“延遲退休”的具體方案,這個話題再次引起了熱議。

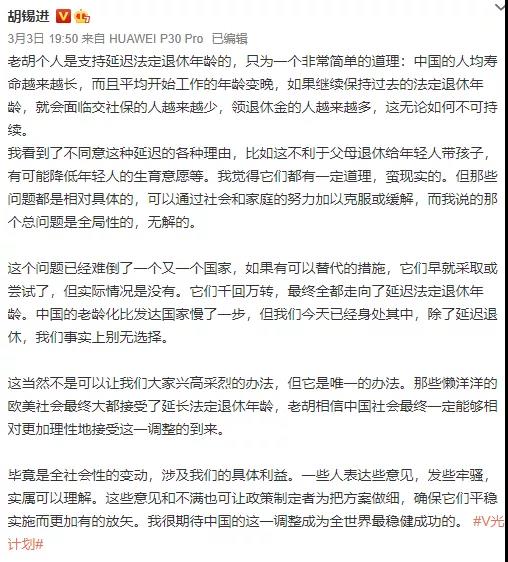

環球總編胡錫進3月3日晚間,也就這個問題發表了看法:

胡錫進支持延遲退休的理由是:“中國的人均壽命越來越長,而且平均開始工作的年齡變晚,如果繼續保持過去的法定退休年齡,就會面臨交社保的人越來越少,領退休金的人越來越多,這無論如何不可持續。”

這其實也是目前給“延遲退休”提供合理性的主流輿論的說法,然而,這個理由其實是本末倒置的。

二戰之后,社會主義陣營主要采取的是國家養老制度,企業繳費、國家統包、待遇統一,保障水平較高;而日本及歐洲的一些高福利國家,面對社會主義陣營的道義壓力以及本國工人的抗爭,采取的是“福利型”或“普惠制”養老,基本養老保險覆蓋全體國民。

而美國為代表的傳統老牌資本主義國家則采取的是企業繳費加個人繳費,養老保險待遇與繳費數額掛鉤的“收入關聯型養老保險”制度;一些新興市場經濟國家(如皮諾切特政變之后的智利)則完全強調自我保障,實行完全積累的基金模式,建立個人養老保險賬戶。

80年代,隨著國際共運走向低潮,新自由主義改革興起,工人階級權力削弱,美國等發達國家陸續推行延長法定退休年齡的改革,原有的“福利型”養老制度國家則向“收入關聯型養老保險”制度轉型,這一做法無疑是向福利制度的進攻以及對工人階級的剝奪。當然,福利制度本身也不是資產階級施舍的結果,而是工人階級斗爭的結果,因而,“延遲退休”與國際共運走向低潮是相伴生的。在法國這樣的有著悠久工人運動史的國家,前幾年因為某些行業延遲退休的政策出臺更是引發了全國范圍的抗議行動。

美國于1983年頒布《社會保障法案》,提出實施漸進式延遲退休制度,理由同樣是“老齡化”。

表面上看,這個理由“冠冕堂皇”、正當無比,細細追究就會發現這個理由實際上根本經不起推敲。

美國的人均GDP從1950年的1979美元上漲到1980年的12576美元,也就是說單位勞動力創造的物質財富是30年前的6倍,而美國的老齡人口比重僅僅從1950年代的9%提升到了12%。

也就是說,隨著生產力的發展和自動化水平的提高,勞動者創造足以維持自身基本生存的物質財富所需要花費的時間本應該大大縮減,休息時間本應大大增加,就算“提前退休”完全也是應當的。馬克思所設想的“早晨打獵,下午釣魚,晚上養牛,吃完晚飯后討論哲學”這樣的詩意生活在廣大勞動者群體中本應已經具備實現的物質基礎。

而在美國的“收入關聯型養老保險”制度下,養老金是與工薪階層的工資高度掛鉤的。

以2010年為例,美國的民眾總收入(12.37萬億美元)占GDP總額(14.6萬億美元)的84.7%,然而這是對各個階級而言的,包含資產性收入,實際上工資收入(6.4萬億)僅占GDP的51.8%。這里還要考慮各個階層工資的巨大差異,(可參考中國,因為美國的貧富差距與中國相比不相伯仲)

所以,對于處在無產階級的廣大工薪階層而言,工資收入僅僅占其創造的物質財富的很小一部分,而勞動者創造的大部分財富都被生產資料占有者無償占有了;那么,相應地,與工資水平相掛鉤的養老保險繳納金額也就很有限了。

另一方面,因為財富分配不均,廣大底層消費能力不足,生產相對過剩的問題在1950-70年代的美國不斷加劇,從而引發經濟危機,為了維持經濟運轉,企業及政府債務不斷攀升,銀行系統開啟了瘋狂印鈔模式,貨幣不斷貶值,70年代布雷頓森林體系瓦解,金本位制度徹底退出歷史舞臺,美元的貶值以及由此帶來的通貨膨脹從此一發不可收拾。在這個背景下,盡管工薪階層的名義工資增長速度遠遠跑不過貨幣總量的增長速度,但與工資水平掛鉤的退休金的發放金額也隨之水漲船高。即便不存在老齡化問題,在通貨膨脹和名義工資上漲的大背景下,按前一時期工資收入比例繳存的養老金也無法支持后一時期工資上漲之后應發的養老金。

所以,養老金的缺口從根本上來講,實際上是生產資料私人占有制所帶來的財富分配不均所導致的。而人口老齡化固然是一個因素,在生產力大幅提高的情況下,也不是一個根本性的因素。

上世紀90年代,隨著市場經濟體制的確立,我國也學習美國等西方市場經濟國家,開始實行“收入關聯型養老保險”制度。1991年,《國務院關于企業職工養老保險制度改革的決定》中明確提出:“隨著經濟的發展,逐步建立起基本養老保險與企業補充養老保險和職工個人儲蓄性養老保險相結合的制度”。參照美國延遲退休政策出臺的歷史,個中道理其實也就不難想明白。

2012年,中青報的一份調查問卷顯示,90%以上的人反對延遲退休,支持者多為公職人員;而到了2020年,清華大學的另一份調查顯示,已經有79%的人支持延遲退休,這個數據有沒有水分不知道,不得不說,媒體的“說服工作”做得非常成功。

然而, 多數網友對延遲退休似乎想象得過于美好,就是多數人的預期是“留在原先崗位繼續工作到退休”,可是,現實是殘酷的。相當多的工作崗位在招聘時對年齡是有嚴格限制的,不愿意招聘高齡人員;更別說某些IT企業巨頭公然在企業內部清理35歲以上以及40歲以上的雇員。

或許未來會出臺一些舉措,比如禁止企業辭退55歲以上勞動者;但以往的經驗告訴我們,總是“上有政策,下有對策”,例如企業選擇在54歲之前把你辭掉……

在前幾天的文章《延遲退休與2.5天假期:與國際接軌應統一標準》中,筆者提到了就業壓力的問題:

官方公布的數據稱2014年-2019年,每年新增城鎮就業崗位保持在1300萬以上,而每年新增的大學畢業生都有700萬;而延遲退休即便是逐年推進,每年也要減少近1000萬就業崗位,這個400萬的缺口怎么彌補?

除了有編制的鐵飯碗崗位,很可能會出現高齡勞動者未到退休年齡卻找不到工作的局面,對這部分人而言,“延遲退休”實質上也就變成延遲退休金領取年齡。

對于現在退休的工薪階層而言,只要不生大病,目前的養老金水平對于維持他們的養老往往是有富余的;而相當一部分養老金還要拿出來緩解兒孫輩的教育、住房壓力,這就是我們常常說的“窮盡三代購買力”;在農村地區很多七十多歲的老人還在從事重體力勞動,其實也是為了緩解兒孫輩的壓力。這種狀況不也同樣是貧富差距所導致的嗎?而延遲退休,實質上會減少退休工薪階層的養老金領取總數,無疑是加劇了這樣的“壓力”。

養老金的缺口問題從來都是“結果”,而不是“原因”。真正的原因是分配問題以及更本質的生產資料所有制問題。

延遲退休不過是圍繞“養老金缺口”問題本身的本末倒置的“創新”,固然能解一時之渴,卻解決不了根本性、長遠性的問題。目前的老年撫養比是4.9(即4.9個勞動年齡人口供養一個老年人口),預計2050年老年撫養比將達到1.4,延遲退休又能延遲多久呢?

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號