農(nóng)民工要在城市生活,從空間的角度來(lái)說(shuō),居住是首先要解決的問(wèn)題。在城市,人口居住是以社區(qū)為主要聚落形態(tài)的。因此,對(duì)社會(huì)發(fā)展而言,亟待解決的是在城市社區(qū)空間中如何“安置”農(nóng)民工的問(wèn)題。

“混合社區(qū)”是農(nóng)民工與市民在居住空間上的拉近

對(duì)于移民在遷入地的適應(yīng)與融合,西方很早就開始“混合社區(qū)”模式的實(shí)踐。近年來(lái),國(guó)內(nèi)一些從事農(nóng)民工城市融入問(wèn)題研究的學(xué)者也提出了“混合社區(qū)”的概念。所謂“混合社區(qū)”,指的是農(nóng)民工與市民混合居住的城市社區(qū)。這種社區(qū)主要特點(diǎn)是居住人口多元化。在農(nóng)民工與市民的融合研究中,混合社區(qū)概念的提出是對(duì)當(dāng)前農(nóng)民工與市民居住隔離,大量農(nóng)民工集中居住于城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部,與城市居民不融合的一種積極回應(yīng)。

混合社區(qū)的建立,意在使市民與農(nóng)民工群體之間的交往繞開空間屏蔽,實(shí)現(xiàn)在場(chǎng)式交往,借此來(lái)增進(jìn)相互之間的了解。也就是說(shuō),希望農(nóng)民工與市民在相同的空間和共同的規(guī)范下能夠產(chǎn)生相同或相似的認(rèn)知方式和行為方式,從而拉近彼此間的社會(huì)距離和心理距離。當(dāng)然,這個(gè)結(jié)論來(lái)源于理論上的論證。我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn),居住空間上的拉近所帶來(lái)的人際關(guān)系的融合結(jié)果是多樣的。混合居住模式的確增加了農(nóng)民工與市民接觸和交往的機(jī)會(huì),甚至也能夠在兩個(gè)群體之間實(shí)現(xiàn)低度交往和融合,并建立起某種弱鄰里關(guān)聯(lián)。但是,在某些開放式的社區(qū),流動(dòng)人口與市民兩個(gè)群體之間并沒有出現(xiàn)融合跡象,甚至出現(xiàn)群體相互隔離的局面。可見,融合不是混合居住模式必然的結(jié)果,更不是唯一的結(jié)果。

居住上的共同在場(chǎng)未必帶來(lái)交往的共同在場(chǎng)

居住空間的分異與社會(huì)結(jié)構(gòu)的分化是相關(guān)的,二者表現(xiàn)為一種“互構(gòu)”的關(guān)系。因此,從某種程度上來(lái)說(shuō),混合社區(qū)的設(shè)想立足于從空間整合的視角來(lái)破解這種“互構(gòu)”的關(guān)系。那么混合居住是否能解決農(nóng)民工與市民的這種隔離困境呢?

從實(shí)踐看,市民和農(nóng)民工住在同一社區(qū)并不能自然而然形成整合性的社區(qū)共同體。農(nóng)民工與市民雖然同住一個(gè)社區(qū),但不同的生活路徑和工作經(jīng)歷使得兩者之間在空間中的行動(dòng)并不能實(shí)現(xiàn)實(shí)際的共同在場(chǎng)。兩個(gè)群體間的交往實(shí)際上呈現(xiàn)出“離散型”的特點(diǎn),尤其是社區(qū)內(nèi)的農(nóng)民工。農(nóng)民工早出晚歸,從空間上看,白天他們遠(yuǎn)離了社區(qū)和社區(qū)內(nèi)的居民,接觸的主要是與他們從事相同職業(yè)的工友或老鄉(xiāng),并逐漸在工作場(chǎng)所形成了屬于他們的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)和交往圈。社區(qū)內(nèi)的城市居民在工作中接觸和交往的對(duì)象也基本上是自己的同事、同學(xué)以及當(dāng)?shù)厥忻瘛?梢姡幼∩系墓餐趫?chǎng)并沒有帶來(lái)交往的共同在場(chǎng)。“混合社區(qū)”的空間內(nèi)部形成了農(nóng)民工與當(dāng)?shù)厥忻駜蓚€(gè)“單體同質(zhì)型”的隔離性群體,無(wú)法形成“區(qū)域場(chǎng)所環(huán)境—社會(huì)群體或階層—價(jià)值觀和行為模式”的社會(huì)關(guān)系再生產(chǎn)模式,難以實(shí)現(xiàn)有效融合。

事實(shí)上,社區(qū)中農(nóng)民工相互之間的交往也不多,沒有表現(xiàn)出所謂的“外傾性”主動(dòng)交往的行為,也沒有形成關(guān)系緊密的農(nóng)民工群體。為了生存和發(fā)展而流動(dòng)的他們對(duì)于交往和結(jié)識(shí)陌生人并沒有很大的積極性。“過(guò)好各自的生活”是他們共同的愿望。正如帕克所說(shuō):“城市生活的一個(gè)極大特征就是,各種各樣的人雖然經(jīng)常見面,但卻從未互相充分了解……雖終日在社區(qū)的街巷中經(jīng)常相遇,但他們依然屬于各自不同的世界。”

實(shí)現(xiàn)真正融合有待社區(qū)服務(wù)與管理等方面的外在支持

農(nóng)民工進(jìn)城后,長(zhǎng)久地遠(yuǎn)離農(nóng)村共同體,容易導(dǎo)致其傳統(tǒng)社會(huì)關(guān)系的斷裂和社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò)的解體。那么,通過(guò)規(guī)范化的社區(qū)管理為農(nóng)民工建立起了新的社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò),是否能提高農(nóng)民工社區(qū)融入的能力呢?

從實(shí)踐看,為做好農(nóng)民工的服務(wù)和管理工作,提高農(nóng)民工的社區(qū)融入能力,有的社區(qū)建構(gòu)起了一整套的“新居民”互助服務(wù)網(wǎng)絡(luò),通過(guò)創(chuàng)新社區(qū)管理和社區(qū)服務(wù)模式為農(nóng)民工建立起了新的社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò)。盡管如此,農(nóng)民工與市民的交往也并沒有表現(xiàn)出理論上預(yù)想那樣的高度融合,而是呈現(xiàn)出低度交往和低度融合的狀況。主要表現(xiàn)在:

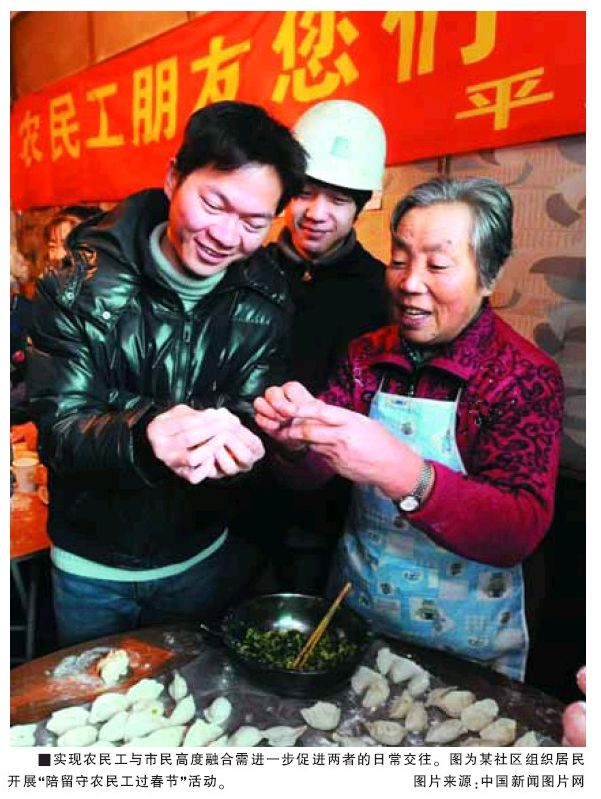

首先,農(nóng)民工與市民的交往更多的時(shí)候是通過(guò)節(jié)假日的社區(qū)活動(dòng)、聚餐、討論會(huì)、互助小組和志愿服務(wù)等方式才得以共同在場(chǎng)。雖然這種形式已經(jīng)形成一定的常態(tài)化機(jī)制,但短時(shí)間的共同在場(chǎng)并不能產(chǎn)生很高的情感能量,從而難以滿足社區(qū)居民的交往需求。

其次,社區(qū)內(nèi)農(nóng)民工與市民在日常生活中向鄰里求助的現(xiàn)象較少,一般更傾向于向物業(yè)求助。這表明,社區(qū)居民(無(wú)論是農(nóng)民工還是當(dāng)?shù)厥忻?并沒有建立起很強(qiáng)的鄰里意識(shí),鄰里之間的關(guān)系僅僅表現(xiàn)為“知道這家是誰(shuí)、是做什么的、出門碰到打個(gè)招呼”而已。

再次,盡管通過(guò)互助服務(wù)站、義工隊(duì)、志愿服務(wù)隊(duì)等社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò)為農(nóng)民工提供了社區(qū)的宏觀支持,但來(lái)自社區(qū)內(nèi)鄰里日常生活中具體的微觀支持還未有效地建立起來(lái)。

綜上,在城市社區(qū),農(nóng)民工與市民之間的弱交往與弱關(guān)聯(lián)的交往特點(diǎn)導(dǎo)致混合社區(qū)內(nèi)部農(nóng)民工與市民之間不可能輕易達(dá)到交往和融合的目的。由于身份和職業(yè)的同質(zhì)性,與他們接觸時(shí)間最長(zhǎng)、最頻繁的工作場(chǎng)所的同事順其自然地成為他們交往對(duì)象的首要選擇。混合居住只是提供了農(nóng)民工與市民實(shí)現(xiàn)在場(chǎng)交往的空間場(chǎng)域,要真正有效地實(shí)現(xiàn)兩個(gè)群體的融合,還需要有相關(guān)政策與制度、組織構(gòu)架以及社區(qū)服務(wù)與管理等方面的外在支持。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)