【央視新聞:出彩人生中國夢·我的夢孫恒:為打工者的夢歌唱】

辦一所工人大學(xué)——勞動者的社會大學(xué),是我現(xiàn)在的夢想。

http://news.cntv.cn/2013/07/31/VIDE1375228322680296.shtml

【人民網(wǎng):走進打工文化藝術(shù)博物館 "新工人"想要改變】

來源:人民網(wǎng)-文化頻道 2013年07月09日09:23

打工文化藝術(shù)博物館大門

人民網(wǎng)北京7月9日電 (王鶴瑾)烈日之下,坑洼不平的街道上黃沙飛揚,散漫、未經(jīng)任何規(guī)劃的建筑高低錯落,道路兩旁的商鋪多數(shù)連塊招牌都沒有,這里就是北京市東五環(huán)外金盞鄉(xiāng)皮村。令人意想不到的是,在這個蓬勃和荒蕪合二為一的地方竟然有一間“博物館”存在——打工文化藝術(shù)博物館(以下簡稱“博物館”)。

記者穿過狹窄臟亂的胡同,來到博物館。一塊匾,一個木門,300余平方米的展廳,2000余件展品,構(gòu)成了博物館的全部。博物館陳列了打工者的照片、信件、工資單、欠條、工傷證明、生活用品、勞動工具等物品,目的不僅是想展示他們生活的艱辛和苦難,還表達了他們想要改變的強烈愿望:“沒有我們的文化就沒有我們的歷史,沒有我們的歷史就沒有我們的將來”。

博物館的前身是一位名叫孫恒的河南小伙子和幾個志同道合的朋友組成的“新工人藝術(shù)團”,他們利用工作之余的空閑到工地、工廠、社區(qū)給工人義務(wù)演出,時間長了,成立打工文化藝術(shù)博物館的最初想法就此萌生。到2008年,在香港樂施會以及其他非政府機構(gòu)的資助下,博物館正式落成,還組建了工友之家、工人子弟學(xué)校、打工藝術(shù)團等機構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計,博物館每年均接待5000余名參觀者,目前已有2.5萬人來此參觀。

博物館的主要負(fù)責(zé)人和創(chuàng)始人孫恒

2008年,全中國都在討論改革開放30年,大家最關(guān)注的話題是中國經(jīng)濟的增長、城市化的發(fā)展。大家看到鳥巢,看到水立方,看到高樓大廈,但人們往往會忽略這背后中國兩億多進城打工人群付出的勞動。孫恒和工友之家的朋友們討論這個問題:“100年以后,大家都還能記住建筑師,但建造它的勞動人民,張三李四,他們當(dāng)時的生活是怎樣的?沒有人會知道。就像現(xiàn)在我們不知道長城是誰建造的。”

孫恒認(rèn)為,城市主流文化沒有打工者,可又在影響他們的思維和價值觀,那他們現(xiàn)在所做的,就是創(chuàng)造屬于這個群體的新文化。“以前覺得文化歷史高高在上,應(yīng)該由國家歷史博物館去記錄,跟我們沒有關(guān)系。但后來我覺得,為什么我們創(chuàng)造了歷史卻不能記錄歷史?打工者不能進入歷史,主要原因就是沒有人記錄他們。今天不一樣了,科技這么發(fā)達,我們可以用錄音筆,用數(shù)碼相機,用DV來記錄自己,我們應(yīng)該有一個自己的博物館。”

孫恒有一個夢想,就是讓每個打工者都能開心地笑,有尊嚴(yán)地生活。孫恒講了一個關(guān)于彪哥的故事。那時孫恒離開家,背著一把吉他在全國流浪賣唱,經(jīng)常會在工地給端著飯缸子的工人唱自己寫的歌。彪哥是來自安徽的一名建筑工人,矮瘦的個子,黝黑的臉龐,從來都不愛說話。“我在工地待了三天,最后一天他跟我聊天,并把一雙粗糙的大手伸到我面前,告訴我,他用這雙手養(yǎng)活一大家人。他以為只要拼命地干,生活就能改變,但是社會卻依然瞧不起他們。”

在孫恒看來,這座博物館存在的意義并不只是想展示工友們的苦難,而是想要改變。正視現(xiàn)實、真實地記錄歷史是第一步,之后再繼續(xù)尋找改變的辦法。“社會的改變是由無數(shù)個體的改變才做到的,我們的力量很小,但卻盡了最大努力。”

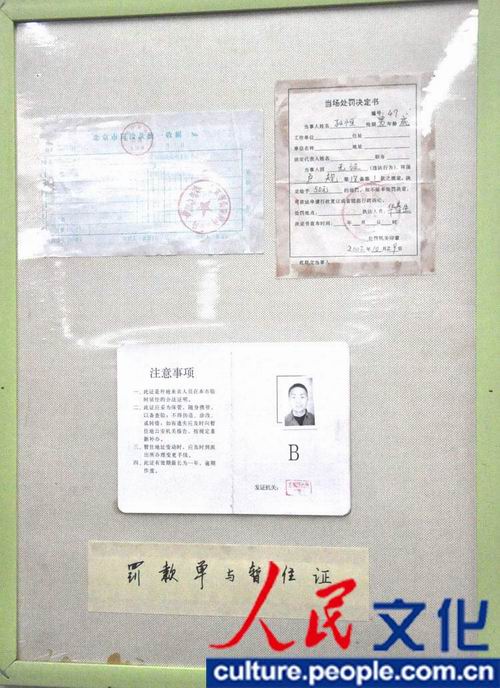

來自全國各地的暫住證

農(nóng)民流動到城市打工是改革開放的一個重要信號。頭十年,主要是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)打工,但是規(guī)模不大。1988年前后人數(shù)開始增加,1992年后,農(nóng)民流動到沿海和大城市打工成為當(dāng)時的一股潮流。2003年取消收容遣返制度后,進入城市的農(nóng)民越來越多,暫住證充分體現(xiàn)了那一時期的特色。

博物館收到的第一件捐贈品就是暫住證,也是收到最多的物品。一張贊助證無時無刻不在提醒他們作為一個外來打工者和農(nóng)民的雙重身份。在北京生活了13年的內(nèi)蒙古青年王德志,現(xiàn)在雖然不用擔(dān)心走在街上會被收容遣返了,但是如今逢年過節(jié)還是會被查暫住證。

“村口每天早上7時到10時都查暫住證,晚上也查,”一位工友曾寫信給孫恒訴說,“我們買菜的人都要等到10時以后才敢去,如果抓到罰款50元”。

孫恒自己的故事

孫恒在2002年因為沒帶暫住證而收到的50元罰款單也陳列在展品之中,“打工的人最怕就是查暫住證,如果忘帶或沒有,往往就會被送到遣送站,要么罰款,要么遣送。”2002年10月29日,他在清河串親戚時忘帶暫住證,被聯(lián)防城管逮住罰了50元。現(xiàn)在,他把當(dāng)時的處罰書、罰款收據(jù)和暫住證掛在一起展示,“很多來參觀的工友看到這個都很感慨。” 對打工者來說,這些本本就是“護身符”。孫恒說,“你很難體會到那種沒帶暫住證看到城管時的害怕心情。”

孫恒說,關(guān)于“暫住證”讓人聞之驚心的、比較典型的是孫志剛事件。2003年3月的一個晚上,廣東大學(xué)生孫志剛在前往網(wǎng)吧的路上,因缺少暫住證,被警察送往廣州市“三無”人員(即無身份證、無暫居證、無用工證明的外來人員)收容遣送中轉(zhuǎn)站收容。次日,孫志剛又被收容站送往一家收容人員救治站。在那里,孫志剛受到工作人員以及其他收容人員的野蠻毆打,第三天死于這家收容人員救治站。

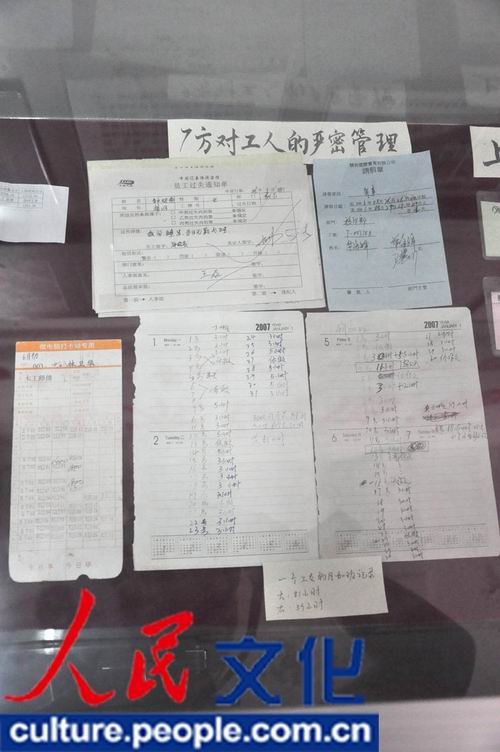

工友們的加班記錄單

打工者在城市中真真切切的體會了“快節(jié)奏”的生活,加班是件習(xí)以為常的事情。展品是一個工友的月加班記錄,左邊較窄的記錄單是一位名叫林衛(wèi)華的木工師傅在2003年6月加班記錄,共計加班81小時。右邊是另一位工友在2007年4月的加班記錄,共計加班59小時。

孫恒說,現(xiàn)在大部分工友們每天的工作時間仍然超過10小時,仍然一個星期甚至一個月才能休息一天。大部分工友們甚至都沒有簽訂勞動合同,沒有參加社會保險,有的企業(yè)還存在拖欠、克扣和拒發(fā)工資的現(xiàn)象,尤其是在建筑工地打工的工友們經(jīng)常面臨這樣的狀況。

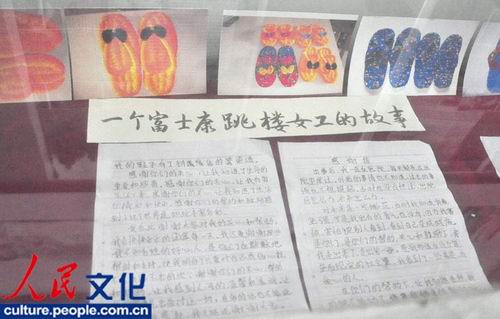

深圳富士康跳樓幸存女工田玉寫給“工友之家”的感謝信和親手編制的拖鞋

工友們每天進行著繁重的體力勞動,在企業(yè)追求利益的高壓之下,工人們被訓(xùn)練成了一臺臺機器,生活麻木,相互之間也少有溝通,工作和生活的強壓無處排解。

田玉是當(dāng)時深圳富士康跳樓事件的幸存者,雖得以幸存,但卻下肢癱瘓成為殘疾。在2010年,只有17歲的田玉懷揣著對未來的期待到深圳富士康打工,主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品“外檢”的工作。現(xiàn)實總是不如希望的那么美好,上班第一天,田玉所負(fù)責(zé)檢查的樣品被查出不合格,因此被“領(lǐng)導(dǎo)”批評了。后來,只要查出不合格樣品,就都去批評她。這讓田玉感到非常委屈,但是讓田玉難以適應(yīng)的除了遭受責(zé)罵和委屈之外,還有周遭的冷漠。在田玉跳樓的前一天,她身上只剩下五塊錢,急等工資用的她還沒有領(lǐng)到工資卡,她問室友工資卡在哪里領(lǐng),室友讓她去找“領(lǐng)導(dǎo)”。“領(lǐng)導(dǎo)”告訴她要去另一個廠區(qū)領(lǐng)。田玉為了去另一個廠區(qū),僅交通費就花掉了四塊錢。可是,到了那邊廠區(qū),還是轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去也沒找到領(lǐng)工資卡的地方,最后孤立無援的她只好無奈的用最后一塊錢坐車回去,由于錢不夠,沒坐幾站便只能下車走回去了。回到宿舍之后,宿舍的人進進出出,沒有一個人和她說話,仿佛陌生人一般。第二天,承受不了壓力、委屈和孤獨的她選擇了跳樓這一極端的方式去結(jié)束工廠的麻木和冷漠。

事件曝光后,“工友之家”通過各種辦法聯(lián)系到她,給她安慰和鼓勵,讓她在這個復(fù)雜現(xiàn)實的社會感受到了關(guān)懷和溫暖。現(xiàn)在她已在社會各界的幫助下走出陰影,跟著姑姑編織拖鞋,并有了自己的銷售渠道,她有一個愿望,“如果我建一個工廠,我不會像別的工廠一樣,不讓人說話,管的特別嚴(yán)。我會人性化的管理,我會讓他們開心做事,愿意來我家做事,不會有壓力,高興來上班,高興回家。”

已有14年歷史的烤箱

在小吃街和夜市隨處都可以看到這樣的烤箱,不足為奇,但它卻記載了打工者們的艱辛歲月。捐出這個烤箱的工友名叫曹祥栓,1992年來京后在二手市場買來廢舊鐵皮,自己手工制作而成,靠買烤串養(yǎng)家糊口。那時,他經(jīng)常被聯(lián)防管理(那時還沒有城管)的管理者查抄。更有一次被抓,在京被拘留7天,沒有與家人取得任何聯(lián)系,心里縱然萬般著急,卻也只能等到被遣返回鄉(xiāng)后才能和家人取得聯(lián)系。三年后,他改做煎餅,后又賣過水果、熟食等,現(xiàn)為小紅帽報刊發(fā)行部發(fā)行員。

這個烤箱是從聯(lián)防隊花200元贖回來的,至今已有14年歷史了。

還有一位女工,1995年南下打工。開始去過石材廠,以計件的方式來計算工資,第一個月廠里生意還不錯,算下來凈掙了500元,雖然辛苦但心里還是美滋滋的。后來換到一家織布廠,每天24小時兩班制,薪水開始每月是500元,后來漲到600到700元,一干就是幾年。每天工作12個小時沒有節(jié)假日,整天圍著機器轉(zhuǎn)。天氣熱的時候,機器的溫度高得人用手都不敢去摸,在這樣的高溫作業(yè)的環(huán)境里,每天只能汗流浹背,有時候甚至連內(nèi)褲都濕透了。

打工者最熟悉的地方——出租屋

在展館的最里頭,隔出了一個五六平方米的小空間,一張窄小的單人床,一個簡單的柜子,地上放滿了鍋碗瓢盆,空間的角落邊還有一個生火的煤爐子。這就是打工者最熟悉的地方——出租屋。麻雀雖小,五臟俱全。床是用磚頭支成的,床底下堆著蛇皮袋、拉桿箱、膠鞋,柜子上凌亂地擺著方便面、雜志、蠟燭等物品,還有一臺黑白電視,墻上掛著一面小鏡子,裝米的口袋就放在煤爐邊上,一旁堆著做飯的鍋碗瓢盆和熱水瓶。每天,打工者一半的時間就是在這個窄小的天地里度過,他們的生活就在這樣一個連轉(zhuǎn)身都會感到困難的環(huán)境中進行。

一處固定居所和一個私人的空間,對打工者而言是一種奢望,來自河南的小女孩付明珠說,“我希望有一個固定的家,搬家耽誤了我上學(xué),在每個學(xué)校剛上幾個月,就要搬家。”

另一位工友說,他希望治安隊的管理員能在進入他房間之前先敲門。一次,他正在衛(wèi)生間里洗澡,嘩嘩的水聲讓他聽不清門外的人在說什么,他本意是想趕緊穿好衣服出去,沒想到前后不夠2分鐘,穿著迷彩服的治安隊的人就把衛(wèi)生間門給踢開了,連門鎖都被踢壞。等我出來后問其為什么要把門踢開?答案是:要你出來,你就得馬上出來。雖然他很氣憤,但卻極其無奈。據(jù)了解,類似洗澡時被踢開門的情況,在女性同胞身上也同樣發(fā)生過。

《城市的某個角落》

在城市里有那么多高樓大廈、大街橋梁,在城市的某個角落有聲音在這樣訴說:“爸爸媽媽來北京之后,是給人搬家的,他們每天早出晚歸,很辛苦,晚上回家倒頭就睡。”13歲的河南小姑娘名叫劉丹,她的父母是搬運工人,

天剛朦朦亮就趕著外出工作,一直到晚上8點才收工回家,平均一天工作10多個小時,白天只有利用吃午飯的時間才能稍稍休息一下。他們最深的體會是工作太苦,感覺眼睛剛閉一下,轉(zhuǎn)眼又到上班時間了!

圖為博物館的主要負(fù)責(zé)人和創(chuàng)始人孫恒。在他看來,這座博物館存在的意義并不只是想展示工友們的苦難,而是想要改變。“社會的改變是由無數(shù)個體的改變才做到的,我們的力量很小,但卻盡了最大努力。”

圖為來自全國各地的暫住證。“村口每天早上7時到10時都查暫住證,晚上也查,”一位工友曾寫信給孫恒訴說,“我們買菜的人都要等到10時以后才敢去,如果抓到罰款50元”。

圖為孫恒自己的故事。2002年10月29日,他在清河串親戚時忘帶暫住證,被聯(lián)防城管逮住罰了50元。

圖為工友們的加班記錄單。現(xiàn)在大部分工友們每天的工作時間仍然超過10小時,仍然一個星期甚至一個月才能休息一天。大部分工友們甚至都沒有簽訂勞動合同,沒有參加社會保險,有的企業(yè)還存在拖欠、克扣和拒發(fā)工資的現(xiàn)象,尤其是在建筑工地打工的工友們經(jīng)常面臨這樣的狀況。

圖為深圳富士康跳樓幸存女工田玉寫給“工友之家”的感謝信和親手編制的拖鞋。在企業(yè)追求利益的高壓之下,工人們被訓(xùn)練成了一臺臺機器,生活麻木,相互之間也少有溝通,工作和生活的強壓無處排解。

圖為深圳富士康跳樓幸存女工田玉寫給“工友之家”的感謝信。“工友之家”通過各種辦法聯(lián)系到她,給她安慰和鼓勵,讓她在這個復(fù)雜現(xiàn)實的社會感受到了關(guān)懷和溫暖。

圖中的烤箱已有14年歷史。這個烤箱是一位工友于1992年在二手市場買來廢舊鐵皮,自己手工制作而成,靠買烤串養(yǎng)家糊口。那時,他經(jīng)常被聯(lián)防管理(那時還沒有城管)的管理者查抄。更有一次被抓,在京被拘留7天,沒有與家人取得任何聯(lián)系,心里縱然萬般著急,卻也只能等到被遣返回鄉(xiāng)后才能和家人取得聯(lián)系。

圖為打工者最熟悉的地方——出租屋。一位工友說,他希望治安隊的管理員能在進入他房間之前先敲門。一次,他正在衛(wèi)生間里洗澡,嘩嘩的水聲讓他聽不清門外的人在說什么,他本意是想趕緊穿好衣服出去,沒想到前后不夠2分鐘,穿著迷彩服的治安隊的人就把衛(wèi)生間門給踢開了,連門鎖都被踢壞。等我出來后問其為什么要把門踢開?答案是:要你出來,你就得馬上出來。雖然他很氣憤,但卻極其無奈。據(jù)了解,類似洗澡時被踢開門的情況,在女性同胞身上也同樣發(fā)生過。

圖為小朋友對父母工作的描繪——《城市的某個角落》。13歲的河南小姑娘名叫劉丹,她的父母是搬運工人,天剛朦朦亮就等趕著外出工作,一直到晚上8點才收工回家,平均一天工作10多個小時,白天只有利用吃午飯的時間才能稍稍休息一下。他們最深的體會是工作太苦,感覺眼睛剛閉一下,轉(zhuǎn)眼又到上班時間了!

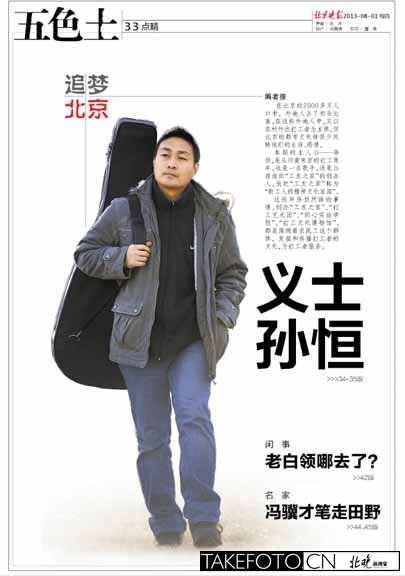

【皮村孫恒:我為勞動者寫歌唱歌】

發(fā)布: 2013-8-01 08:44 | 編輯: 曹小彧 | 來源: 北晚新視覺網(wǎng)

2013年8月1日訊,北京,在北京的2000多萬人口中,約有一半是外地人。在這些外地人中,又以農(nóng)村外出打工者為主體。但北京的都市文化卻很少反映他們的生活、感情。本期的主人公--孫恒,是從河南來京的打工青年,也是一名歌手,還是公益組織“工友之家”的創(chuàng)辦人。他把“工友之家”稱為“新工人的精神文化家園”。這些年孫恒所做的事情,創(chuàng)辦“工友之家”、“打工藝術(shù)團”、“同心實驗學(xué)校”、“打工文化博物館”,都是圍繞著農(nóng)民工這個群體,發(fā)掘和傳播打工者的文化,為打工者服務(wù)。

在北京朝陽區(qū)的皮村,有一個小有名氣的“打工青年藝術(shù)團”。每年,在皮村“工友之家”劇場,都舉辦打工者聯(lián)歡晚會,登臺表演的是打工者,觀眾也是打工者。藝術(shù)團的創(chuàng)辦者就是孫恒,一個河南來京的打工青年。

孫恒,河南開封人。1998年,孫恒從河南安陽師范學(xué)院藝術(shù)系音樂教育專業(yè)畢業(yè),到了開封四中擔(dān)任音樂教師,但不到一年,他便辭職北上北京尋夢。繁華的首都?xì)埲痰卮蚱屏藢O恒的夢,在這里他只能過著街頭賣唱的流浪生活。為了生活,孫恒每晚都會去建筑工地賣唱。

認(rèn)識彪哥 知道了自己應(yīng)該為誰歌唱

在一個工地上,他認(rèn)識了建筑工人彪哥。彪哥黑瘦黑瘦的,很沉默,有一個晚上,彪哥突然跟孫恒聊起了天,他向?qū)O恒伸出雙手,那是一雙粗糙布滿老繭的雙手,彪哥說:“我什么都沒有,就有這樣一雙空空的手,用這雙手我要養(yǎng)活老婆、孩子、父母,每天干活很累,十三四個小時,有時十七八個小時,累的時候喝些酒,喝完酒更想家。我們用雙手、血汗蓋起了一座座高樓,但這個城市里的人,還是瞧不起我們,我想拼命干活,讓生活更好,可是,這么多年,我還是只有這一雙空空的手。”看著眼前的彪哥,孫恒想起了自己在地下道里賣唱的時光,還有那些在自己身邊擺地攤的伙伴。

背井離鄉(xiāng)尋找更好的生活,這是自己、地下道的伙伴們、還有彪哥等無數(shù)人的共同愿望,而生活的艱難、異鄉(xiāng)的感受,也是這個龐大群體的共同經(jīng)歷,霎那間,孫恒突然悟到:自己的人生,其實就是這個群體的人生。自己歌唱就是要為他們發(fā)聲。

很快孫恒創(chuàng)作了一首歌曲《彪哥》:

認(rèn)識你的時候,已是在你干完每天十三個小時的活兒以后。

大伙兒都管你叫‘彪哥’,你說這是兄弟們對你習(xí)慣、親切的叫法。

喝醉了酒以后,你說你很想家。可是只能拼命地干,才能維持老小一家安穩(wěn)的生活。

你說每天起早貪黑,你感到特別的累。可是只能拼命地干,才能維持老小一家安穩(wěn)的生活。

你說你最痛恨那些不勞而獲的家伙。他們身上穿者漂亮的衣服,卻總是看不起你。

你說究竟是誰養(yǎng)活誰?他們總是弄不清這個道理。

一天天,一年年,就這樣過去。

你擁有的只是一雙 空空的手。

你總說,也許每天日子就會改變,

可清晨醒來后,仍得繼續(xù)拼命地干......

一天天,一年年,就這樣過去。

你擁有的只是一雙 空空的手。

你總說,也許每天日子就會改變,

可清晨醒來后,仍得繼續(xù)拼命地干......

認(rèn)識你的時候,已是在你干完每天十三個小時的活兒以后。

后來的一天,他再次來到這個工地,把歌唱給彪哥聽,彪哥邊聽歌邊用粗糙的大手抹去滾落的眼淚。

發(fā)行唱片創(chuàng)建一所打工子弟學(xué)校

1999年年底,北京明圓打工子弟學(xué)校校長在北師大開講座,孫恒也去了。校長說:“北京每年有20萬農(nóng)民工子女,因為各種原因上不了公立學(xué)校;打工子弟學(xué)校條件有限,孩子們的音體美課沒人上……”臺下的孫恒立刻舉起手:“我可以去當(dāng)志愿者,教孩子們音樂。”

第二天,孫恒站到了闊別已久的講臺,面對六個年級的孩子,孫恒讓簡陋的學(xué)校,第一次傳出整齊的歌聲。冬去春來,每天騎著破自行車往來于學(xué)校和住處,每個月400塊錢交通伙食補助是他全部的收入,然而孩子們的歌聲,卻讓孫恒堅持了3年。

2001年冬天,天津科技大學(xué)的學(xué)生社團去工地慰問工友,孫恒也跟著去了。50多個人擁擠在一個簡陋的工棚里,窗戶颼颼地灌著冷風(fēng),屋內(nèi)掛晾的衣褲呼啦啦響。嚴(yán)冬中,有的工友連被褥都沒有,還睡光板床。站在這樣的工棚里,孫恒彈起吉他,大聲唱了起來,工友們由鴉雀無聲到掌聲如潮,最后干脆一起合唱起來。“看到他們那么開心,我突然意識到,他們需要歌聲,我也需要那個舞臺。”

2002年“五一”,孫恒和三四個志趣相投的朋友,創(chuàng)辦了“打工青年藝術(shù)團”,開始了工地義務(wù)演出生涯。兩年時間,孫恒和伙伴們在北京大大小小的工地義務(wù)演出100多場次,觀眾有兩萬多人。其間,他們也吸引了不少“演員”加入,其中有修理工、保安、保姆、廚師……

“打工青年藝術(shù)團”慢慢被越來越多的人所知,2004年9月,京文唱片公司為打工青年藝術(shù)團出版專輯《天下打工是一家》,專輯賣了10萬張,藝術(shù)團分到了7.5萬元的版稅,幾個伙伴商量怎么用這筆“巨款”,想來想去,想到了工地上那些無學(xué)可上的孩子,大家一致同意:既然城市的學(xué)校不好上,我們自己辦個學(xué)校吧。

6萬元交房租,1.5萬元用于建設(shè)、招人、買設(shè)備,在無數(shù)志愿者的幫助下,“同心實驗學(xué)校”在京郊皮村誕生了,100多個打工子弟有了學(xué)校繼續(xù)讀書。在2012年夏天,當(dāng)有關(guān)部門想要關(guān)閉這所沒有戶口的民辦學(xué)校的時候,包括崔永元在內(nèi)的眾多義士,以各種方式呼吁,許多人甚至拿個小板凳,靜靜地坐在學(xué)校門口,阻止想拆遷的人進校門。最后,其他三所民辦學(xué)校都被迫解散,只有同心實驗學(xué)校,一枝獨秀地繼續(xù)書聲朗朗。連在學(xué)校附近賣水果的大姐都說:“我就愿意學(xué)校繼續(xù)存在,不然我孩子到哪里上學(xué)?我的水果誰來買?”

來源:北京晚報/黃杰

--

孫恒新浪微博http://t.sina.com.cn/sunheng1975

新工人藝術(shù)團www.dashengchang.org.cn

同心實驗學(xué)校www.tongxinedu.org

同心互惠商店www.tongxinhuhui.org

打工文化藝術(shù)博物館www.dagongwenhua.org.cn

淘寶義賣網(wǎng)店http://tongxinhuhui.taobao.com

孫恒的博客:http://daheng126.blog.163.com

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號