不知道關注我們公眾號的朋友是生活在城市的居多還是農村的居多,但不管是在城市還是農村,大家一定都或多或少的聽說過,有各種各樣千奇百怪的風俗習慣。 比如在我的家鄉,中元節前后會搞一些名叫“供客”的儀式,其實就是為死去的先人做幾桌飯菜燒香供著,等香燒了一會子,人才可以上桌吃飯,然后再過一兩天各家就會燒很多的紙錢祭奠自家的先人。而這些風俗在毛主席時代都曾經被消滅過,大家有沒有想過這種儀式復生背后的原因呢? 是的,一定會有些朋友不假思索地說:這是因為我們中國人孝順。是啊,這的確是因為我們中國人的孝順,但大家有沒有想過,我們中國人心中孝的概念是怎么來的呢?這種孝的觀念有沒有不合理的成分呢?這可真是一個有趣的問題。 點擊上方圖片進入微店購買 這本毛主席時代出版的《中國古代思想史》將給我們揭開答案。孝的事實其最初起源于殷商:殷王小乙死了,他兒子武丁為他守喪三年,不理國事;武丁的兒子孝己對父母很孝順,后來武丁聽了孝己后母的話把孝己放逐死了,后來很多人都非常哀悼他。有了這些事實,也就說明殷商已經產生了孝的思想。 殷人這樣提倡孝是為什么呢?在當時的種族奴隸制國家里,“政”與“教”是合一的,行政與施教是共通的,殷人就以孝來達到某種行政上的目的。是什么目的呢?一則:讓每下一代人都對他上一代的父母施行孝道,甚至追蹤紀念,那這樣人們的腦子里對于祖先的概念就不會遺忘或模糊,反而會因為這孝的情感的濃厚而深刻化。 人們對祖先的概念深刻化,對于血統的概念也就會深刻化,血統的概念深刻化,血統的關系可以維系于永遠。對他們殷人統治者來說,殷族就可用“孝”把殷的宗族關系維系得緊緊的。 另外就是,如果統治者殷族中人對祖先父母都奉之以“孝”,那不僅殷族中人可以因“孝”變得更加純厚,不會作亂,就是其他被奴役的諸多種族也可以被感動而走向純厚,不至于奮起反抗。孝和忠就是一個東西的兩面,孝于氏族即是忠于國家。這就是殷人以“孝”為“教”的政治含義。看到這里我們會發現,”孝“原來還是一種磨滅我們被壓迫被剝削者反抗意志的工具,真的是太可怕了!我們是不是產生了一種豁然開朗的感覺呀! 這樣對于死者祭奠的儀式可以說是相當的厚待了,而我們現在社會所弘揚提倡的孔家儒學,也是贊同這種做法的。子路曾經問過孔子怎樣敬事鬼神,孔子閉口不談,給子路一個沒有內容的答復,“侍奉生人的道理還不曾弄清楚,怎么談上敬事鬼神呢?”子路不明白,接著追問,孔子還是不理會地答道:“在生的如何還不知道,怎么就談到死后去呢?” 看起來孔子對鬼神的問題很淡漠,然而他既不談鬼神,卻又叫人對鬼神特別好,叫人去服喪三年,“致孝乎鬼神”要豐盛,又叫人“葬之以禮,祭之以禮”。 這是為什么呢?其實是很明白的。當時社會基礎已經動搖,只談鬼神,已無法維系一般人的信任,倒不如從鬼神的實際行為上著手,這樣一來統治者可以從“慎終追遠”中督促奴隸們趨向厚道而不懷叛意,二來跟前面說的那樣,把宗族中從上到下這種“縱”的關系維系住。 而書中墨子對于這種事情的看法卻是大相徑庭,他馬上就發現這一套理論對奴隸們是不利的:禮制煩瑣,厚葬耗費財力,三年之喪傷生害事。 這樣一對比起來,大家是不是就知道咱們現在這些風俗究竟是好是壞?而且不僅僅是這些,我們身邊一定還有很多類似這樣鋪張大搞喪祭的風俗習慣,比如婚姻的彩禮問題、嫁娶習俗這些,是不是我們經常對這些風俗習慣感到別扭,但說不出來個道理,又不知道如何改變呢? 毛主席就曾經發起過這樣轟轟烈烈的移風易俗運動,改革的內容就包括以上這些。相信大家看了這本書就能說出個所以然,這些習俗是不是該留下來也就心里有數了。 當然了,這本書中還有很多特別有意思的觀點和思想,像對儒家代表人物孔子、孟子、子思等人“仁義禮智信”、“中庸”思想的批駁、對想要毀滅社會制度而任其自然的楊朱莊周學派的批判、惠施公孫龍學派對莊周“道”思想的邏輯化,荀子韓非為社會新興者服務的逐漸完善的法治學說,都是跟我們現實生活聯系在一起的,絕不是空洞乏味的理論,篇幅有限,不能一一舉例,相信大家看了之后就會有一個比較全面完整的認識。 點擊上方圖片進入微店購買

「 支持紅色網站!」

「 支持烏有之鄉!」

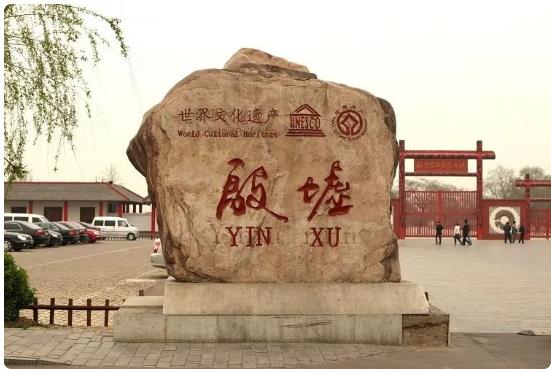

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號