1954年12月5日-6日,中華人民共和國國防部為百姓和戰(zhàn)士們所稱頌的“紅色大管家”,建國初期我軍三個(gè)總部(總參、總后、總政)長之一,楊立三同志舉行了隆重的吊唁活動。1954年12月7日上午,中央軍委召開最高規(guī)格的追悼會,主祭人周恩來總理作了長篇講話。

1954年的冬天那一天,大雪紛飛,寒風(fēng)刺骨,可是在前往八寶山烈士公墓的路旁卻站滿了人,這些人當(dāng)中有老人有孩子,有普通百姓,也有知識分子,男女老少各行各業(yè)的人們都聚集在這里,人雖多,但卻很安靜。仔細(xì)看去,每個(gè)人臉上都有著沉痛與哀傷。他們聚集在這里是為了送這位我黨我軍的“紅色大管家”最后一程。

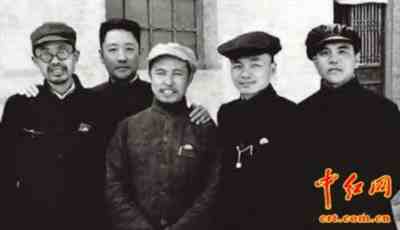

而在新街口外的總政文工團(tuán)排演場到西郊的八寶山的路上,走在右邊最前頭執(zhí)紼的是周恩來總理,隨后是彭真、陳叔通副委員長及吳玉章、徐特立等同志,這是文官隊(duì),在左邊最前頭執(zhí)紼的是彭德懷元帥,隨后是賀龍、陳毅、聶榮臻、葉劍英等共五位開國將帥,這是武官隊(duì)。到八寶山后,周恩來總理眼含熱淚與楊立三同志作了最后的告別,了卻了他為楊立三同志抬棺送葬的心愿,譜寫了一首共和國將帥生死情感人新曲。

周恩來總理傷感地說:“我們共產(chǎn)黨人是無神論者,但不是無情論者。楊立三同志在長征中救過我的命,把我從鬼門關(guān)里抬出來,我不能忘記他,我現(xiàn)在不送他一程,死人也會說話的……”

大家也許會好奇,這究竟是一個(gè)什么樣的人,擁有著怎樣的榮譽(yù),竟然可以讓共和國開國的兩大功臣為他親自抬棺扶靈呢?

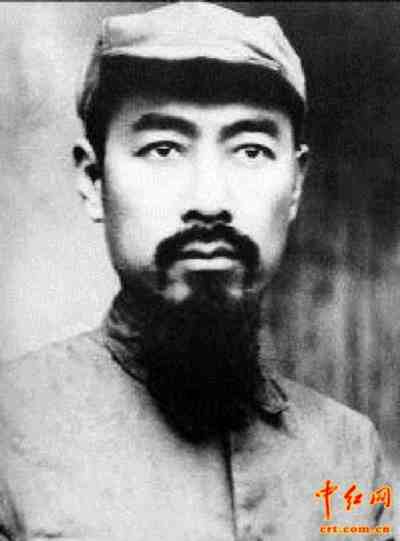

楊立三同志,字詠南,1900年11月18日生于湖南長沙市郊一個(gè)佃農(nóng)家庭,自幼即遭受地主的殘酷壓榨。1911年開始在私塾、小學(xué)讀書,后來經(jīng)過長期的半耕半讀生活,從艱苦的自修中學(xué)得了相當(dāng)程度的文化知識,1918年在家鄉(xiāng)做小學(xué)教師。

為了尋找光明,他于1920年在湖南張輝瓚部當(dāng)上士文書,因?yàn)槿酥液裉?shí),又有文化,8個(gè)月后就被提拔為工兵連司務(wù)長。1921年任湖南陸軍第十五團(tuán)司務(wù)長,同年為孫中山討賊軍浙軍第一路軍軍需官,1922年回鄉(xiāng)繼續(xù)讀書。司務(wù)長一職,是楊立三從事軍隊(duì)后勤工作的起點(diǎn)。后來,他隨湘軍參加湘鄂戰(zhàn)爭、討伐陳炯明戰(zhàn)斗接連失利,楊立三被迫返回家鄉(xiāng),他心中苦悶、思想迷茫,只能通過讀書誦經(jīng)排遣郁悶。后來,楊立三回憶起這段經(jīng)歷也曾感嘆:“既信佛,又信‘我們在天之父’;既讀孔孟之書,又讀金剛經(jīng),又念新舊約,唱贊美詩,這是何等的矛盾和混亂呵!”

他在青年時(shí)期就接觸馬克思主義,親自聽過毛澤東同志的講課。

1923年6月,他在長沙參加驅(qū)逐軍閥趙恒惕的活動。同年參加湘軍游擊支隊(duì),任軍需正、國防局書記。1925年加入國民黨,任長沙區(qū)黨部監(jiān)察委員,在本鄉(xiāng)組建農(nóng)民協(xié)會,并任長沙十四區(qū)的鄉(xiāng)農(nóng)民協(xié)會委員長、長沙四區(qū)農(nóng)民協(xié)會委員長等職,接管區(qū)學(xué)務(wù)委員會,集資創(chuàng)辦縣立高小和尊陽女校。五卅慘案后,組織雪恥會,宣傳反帝愛國思想,在學(xué)校組織救國十人團(tuán)和巡回講演團(tuán),以進(jìn)步教師為骨干,秘密組織農(nóng)會。

1926年7月11日,北伐軍攻克長沙后,經(jīng)金井向湖北進(jìn)軍,楊立三帶領(lǐng)農(nóng)協(xié)會員舉行了歡迎、慰問活動,鼓舞北伐軍的士氣。楊立三成立尊陽地區(qū)農(nóng)民協(xié)會后,積極發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)民入會。楊立三組建農(nóng)民協(xié)會期間,積極發(fā)展壯大農(nóng)會的武裝力量。

楊立三在農(nóng)民運(yùn)動中表現(xiàn)出色,深受組織信任,甚至一度被當(dāng)成共產(chǎn)黨員參加一些機(jī)密活動。直到1927年1月,才在縣農(nóng)協(xié)委員長陳伏泉、省農(nóng)運(yùn)特派員余雋五介紹下,正式加入中國共產(chǎn)黨,任區(qū)黨支部書記。入黨后,由于革命形勢嚴(yán)峻,戰(zhàn)斗頻繁,直到1933年才將黨證補(bǔ)發(fā)給楊立三。

南昌起義前,楊立三所在的新兵營編入國民革命軍第四集團(tuán)軍第二方面軍總指揮部警衛(wèi)團(tuán)(即武昌國民政府警衛(wèi)團(tuán))第三營。警衛(wèi)團(tuán)在團(tuán)長盧德銘(共產(chǎn)黨員)率領(lǐng)下乘船開赴南昌參加武裝起義的途中,因九江方面被布防封鎖,遂折向西進(jìn),轉(zhuǎn)由江西修水縣趕到瀏陽文家市集結(jié),準(zhǔn)備參加秋收起義,被編為工農(nóng)革命軍第一師第一團(tuán),成為秋收起義兩大主力之一。

在修水待命期間,楊立三從連隊(duì)調(diào)到師部,任副官。由于國民黨反動派叛變革命,中共中央決定不再沿用國民革命軍番號。根據(jù)前委指示,楊立三(領(lǐng)導(dǎo)過農(nóng)運(yùn)、干過湘軍、做過小學(xué)老師)、何長工(赴法留學(xué),在比利時(shí)學(xué)過建筑設(shè)計(jì))與參謀處長陳明義(后改名陳樹華)共同設(shè)計(jì)了中國工農(nóng)革命軍第一軍第一師軍旗,成為中國工農(nóng)革命軍第一面軍旗。

秋收起義失敗,楊立三毅然決然跟隨毛主席到了井岡山,在這里他主要就是負(fù)責(zé)部隊(duì)的后勤供應(yīng),擔(dān)任當(dāng)時(shí)的紅軍后勤部長。這職務(wù)看起來輕松,可實(shí)際干起來卻令楊立三犯了愁。當(dāng)時(shí)的紅軍剛開始發(fā)展,缺米少糧,更不要說什么真金白銀來建設(shè)隊(duì)伍了,可就算是這樣,楊立三也絲毫不敢懈怠,因?yàn)樗溃坏┧墓ぷ魇д`,那整個(gè)紅軍隊(duì)伍的生存和壯大都會極大地受到影響。

1927年9月29日,起義部隊(duì)在江西永新縣三灣村進(jìn)行改編,史稱“三灣改編”,將部隊(duì)縮編為工農(nóng)革命軍第一軍第一師第一團(tuán),建立了黨的各級組織,把支部建立在連上。三灣改編第一次建立了人民軍隊(duì)的后勤機(jī)構(gòu)。楊立三任團(tuán)部副官,負(fù)責(zé)籌措經(jīng)費(fèi),經(jīng)辦伙食、被服、糧食等軍需勤務(wù),從此與人民軍隊(duì)后勤結(jié)下不解之緣。

1927年10月,毛澤東在寧岡縣古城鎮(zhèn)召開前敵委員會擴(kuò)大會議,提出在井岡山建立革命根據(jù)地,實(shí)行武裝割據(jù)的問題。楊立三參加了會議并堅(jiān)決擁護(hù)毛澤東的主張。11月,楊立三隨部隊(duì)攻克茶陵后,兼任縣財(cái)政科長,為部隊(duì)解決錢糧問題。

1930年10月,楊立三同志任紅軍第一方面軍司令部副官長兼總經(jīng)理處處長。1932年調(diào)任革命軍事委員會后方辦事處主任,負(fù)責(zé)軍事機(jī)關(guān)、醫(yī)院和工廠的工作,在極端困難的情況下,保證了軍隊(duì)的運(yùn)輸和供應(yīng)。困難程度是難以想象的。楊立三同志建立了大站、中站、小站結(jié)合的兵站運(yùn)輸線,表現(xiàn)了卓越的領(lǐng)導(dǎo)才能。

1932年,剛剛成立的中華蘇維埃共和國,作為總供給部部長的楊立三,正在為部隊(duì)軍服的開支犯難。

彼時(shí)中央蘇區(qū)條件異常艱苦,由于國民黨軍隊(duì)的嚴(yán)密封鎖,紅軍的吃穿用度都是很大的問題。

尤其在各項(xiàng)開支上,主抓后勤供給工作的楊立三,深知維系軍隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障工作不但要萬無一失,深知得一絲不茍。

而當(dāng)時(shí)每套軍服開支超出了6分錢,為了彌補(bǔ)這個(gè)空額,作為“紅軍大管家”的楊立三,確實(shí)費(fèi)了很大一番周折。

然而,最艱難的還要屬兩萬五千里長征,那時(shí)候紅軍隊(duì)伍遭受了國民黨反動派空前的打擊,隊(duì)伍的人員參差不齊,死傷相當(dāng)慘重,楊立三的后勤部只好將各種職責(zé)一一承擔(dān)起來,醫(yī)療、炊事、信息……只要是能夠干的事他全都干過,可他仍舊堅(jiān)持了下來。楊立三便是在這樣的環(huán)境下一直全力支撐著紅軍戰(zhàn)士供給,成為人民軍隊(duì)最堅(jiān)實(shí)的后盾。

當(dāng)時(shí)長征隊(duì)伍走到了沼澤地帶,一眼望去盡是綠綠的草地,遍地野花盛開,看起來是美不勝收,可大家都知道,在這樣的美景下隱藏著的是生死的較量。掉進(jìn)沼澤是非常可怕的,但可怕的是這荒無人煙的地方到處都是毒煙瘴氣和毒蟲,不知何時(shí)就會得上病。

1934年,紅軍長征到達(dá)毛爾蓋,周總理一病不起,高燒不止,不能進(jìn)食,不能行走,這是一場難以治愈的大病——肝膿瘍。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有藥物,人一旦生病就兇多吉少,楊立三當(dāng)時(shí)毅然決然地找來了擔(dān)架,硬生生的用了六天六夜將周總理抬出了沼澤地,并安排醫(yī)生精心治療,挽救了周恩來同志的生命。

出了沼澤地的楊立三草鞋早已被磨破,雙手也都被磨得都是血泡,周總理病好了之后感動至極,不知何以為報(bào)。后來兩人的革命情誼也就這么結(jié)下了。

1937年,抗日軍事政治大學(xué)在延安成立,楊立三擔(dān)任校務(wù)部長,依舊主抓后勤等一系列工作。

雖然說是大學(xué),可連學(xué)生宿舍都沒有,而且組織當(dāng)時(shí)決定要馬上開學(xué),擺在楊立三面前的一個(gè)重要問題是,得讓學(xué)生們有地方住。

原本的校舍房屋就很有限,由于此時(shí)延安成了后方,很多青年都涌向這里,使得抗大學(xué)員一下子增加到了300多人,要在一個(gè)月內(nèi)解決所有人的住宿問題,楊立三確實(shí)忙壞了。

俗話說,兵馬未動糧草先行,任何一支軍隊(duì)都是需要穩(wěn)定的軍費(fèi)和后勤補(bǔ)給來支撐的,即便是以艱苦樸素、作風(fēng)硬朗著稱的八路軍和新四軍也一樣。

可眾所周知,整個(gè)抗戰(zhàn)時(shí)期,中國都是由國民黨反動政府一黨獨(dú)裁,我黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍和新四軍與國民黨反動派頑強(qiáng)斗爭了十年,免不了要受反動分子的諸多排擠。而人民軍隊(duì)又從不會去老百姓家挨家挨戶收稅、納糧,更不要說像國民黨軍隊(duì)那樣強(qiáng)征勞役、稅款了。

可軍隊(duì)總是需要軍費(fèi)和軍糧來維持的。隨著抗日戰(zhàn)爭的發(fā)展和全民族的覺醒,到抗戰(zhàn)中后期,雖然我軍在編制上始終被國民黨政府控制,只有第十八集團(tuán)軍下屬的115、120、129這三個(gè)師和新四軍的一些部隊(duì)。可實(shí)際上,我軍早已擁兵數(shù)十萬人了,這還不包括各地區(qū)的縣大隊(duì)、區(qū)小隊(duì)的民兵武裝,那么,在當(dāng)時(shí)那個(gè)由國民黨統(tǒng)治的時(shí)代,我黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍、新四軍所部數(shù)十萬部隊(duì)的軍費(fèi)又是從何而來呢?

自1937年8月中旬,獨(dú)夫民賊、竊國大盜、蔣賊介石在全民一致抗戰(zhàn)的迫切呼聲中,被迫與我黨達(dá)成共識,攜手發(fā)起第二次國共合作一致對外,將我黨所領(lǐng)導(dǎo)的紅軍各部以及南方各地的游擊隊(duì)武裝改編為國民革命軍第八路軍和國民革命軍新編第四軍。

不久之后,為了在編制上削減我黨我軍所占有的編制份額,又將全國軍隊(duì)從之前的二十九路軍改成集團(tuán)軍編制,我黨指揮的原第八路軍改編為第十八集團(tuán)軍,而新四軍則直接隸屬于國軍第三戰(zhàn)區(qū)長官部管轄。

雖說如此,但我軍各部還是補(bǔ)改編為國民革命的正規(guī)軍,所以,起初國民政府還是以三個(gè)師4.5萬人的員額給八路軍(第十八集團(tuán)軍)發(fā)放軍費(fèi)和彈藥補(bǔ)給。

但是我黨的軍隊(duì)實(shí)際兵力卻有八萬多人,這些軍費(fèi)和物資只相當(dāng)于蔣介石嫡系部隊(duì)的一半,我軍省必須省吃儉用才勉強(qiáng)夠用。

可是,隨著我軍在抗日戰(zhàn)場上不斷消滅日寇,奪取武器裝備,以及廣大人民踴躍參軍,根據(jù)地和部隊(duì)也在急劇地增長。到了1940年的時(shí)候,我軍總兵力已經(jīng)發(fā)展到了50萬之眾,這不但使得國民政府下發(fā)的那點(diǎn)軍費(fèi)簡直是杯水車薪。而且在皖南事變后,獨(dú)夫民賊、竊國大盜、蔣賊介石無理停發(fā)了我黨4.5萬人民軍隊(duì)的軍餉。從那時(shí)起,八路軍、新四軍的所有軍餉、物資只能自給自足。

我軍自給自足的辦法主要是友軍的贈送和國際社會、海外華人的捐贈。據(jù)當(dāng)時(shí)國民政府統(tǒng)計(jì),在全面戰(zhàn)爭爆發(fā)的十四年里,來自世界各地的華僑華人的捐獻(xiàn)總額竟達(dá)十三億元,占國民革命軍在抗戰(zhàn)時(shí)期軍費(fèi)總額的三分之一,甚至連國軍軍中超過百分之八十五的飛行員和汽車駕駛員都是海外華僑。

所以說,無論是我軍還是國民黨軍,都無一例外地得到了來自海外同胞的大力支持,這也是我軍軍費(fèi)來源中最大的一部分。同時(shí),以蘇聯(lián)為首的共產(chǎn)國際社會也為我軍在抗戰(zhàn)中給予了大力支持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在1937-1938年,蘇聯(lián)通過新疆為我延安革命根據(jù)地提供過大量的武器彈藥、醫(yī)藥、通訊工具和生活用品。但1939年以后,國民黨政府全面封鎖了我黨與蘇聯(lián)的聯(lián)系。

抗日戰(zhàn)爭期間,楊立三歷任軍委總后勤部副部長、部長兼政委,八路軍前方總指揮部副參謀長、后勤部部長兼政委,一二九師勤務(wù)部長兼政委,邊區(qū)政府財(cái)委主任、冀南銀行董事長等職,千方百計(jì)籌措糧款,開展生產(chǎn)自救,組織武器裝備和生活物資的生產(chǎn),為抗日戰(zhàn)爭的勝利提供了有力的后勤保障和財(cái)政支持。1943年秋季,楊立三同志任前方總司令部副總參謀長和后方勤務(wù)部部長,

日軍占領(lǐng)華北之后,開始對整個(gè)地區(qū)實(shí)行嚴(yán)酷的掃蕩和封鎖政策,八路軍物資供應(yīng)奇缺的同時(shí),整個(gè)社會的正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)也早已崩潰。

彼時(shí)一套軍服的價(jià)格,從1939年的兩塊錢,漲到了1944年的一千四百多塊,物價(jià)瘋漲的背后,其實(shí)是物資的供給不足。

1944年由八路軍參謀長滕代遠(yuǎn)和楊立三起草的《總部伙食單位生產(chǎn)節(jié)約方案》,向全軍公布,其中有戰(zhàn)士補(bǔ)給以物代錢一條,這樣的好處是,哪怕物價(jià)繼續(xù)漲,發(fā)到每個(gè)人手里的實(shí)物不會變,就是實(shí)打?qū)嵉奈锲罚皇遣环€(wěn)定的貨幣。在當(dāng)時(shí)不能不說是石破天驚之舉。

1945年,楊立三任晉冀魯豫中央局常委和經(jīng)濟(jì)部部長。在抗日戰(zhàn)爭的艱苦歲月里,他和同志們自力更生,組織軍工生產(chǎn)。先后在敵后創(chuàng)建了被服廠,水力紡織廠和衛(wèi)生藥品器材廠,保證了部隊(duì)的所需的大量藥品供應(yīng)。楊立三同志又積極領(lǐng)導(dǎo)軍火生產(chǎn),增強(qiáng)了部隊(duì)當(dāng)時(shí)的裝備。

總后勤部就是主管全軍的后勤保障工作,只要是部隊(duì)中能夠用得著的東西,都?xì)w總后勤部管,如槍支彈藥,軍需物資糧食,油料等不同物品,都是后勤部統(tǒng)一管理發(fā)配。解放戰(zhàn)爭期間,楊立三同志歷任中共晉冀魯豫中央局常委兼經(jīng)濟(jì)部長、總后勤部部長、中央軍委總后勤部部長兼華北后勤部外線司令、華北財(cái)經(jīng)辦事處副主任等職,為解放戰(zhàn)爭的全面勝利提供了可靠的后勤保障和財(cái)經(jīng)支持。

在總結(jié)抗日戰(zhàn)爭勝利的原因時(shí),彭德懷元帥說:我們就是“小米加步槍”打敗了日寇,“小米”是靠楊立三同志籌集的,“步槍”是靠楊立三同志的兵工廠制造、修理的。

楊立三同志為抗日做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

他還卓有成效地領(lǐng)導(dǎo)了人民軍隊(duì)的軍工生產(chǎn),并到山東與第三野戰(zhàn)軍共同部署了淮海戰(zhàn)役的后勤工作。在全軍后勤工作會議上,曾受到軍委副主席周恩來的表彰。

1949年6月,楊立三主持制訂《中國人民解放軍1949年度供給標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。為吸取解放戰(zhàn)爭中因缺少軍械專業(yè)人員,爆炸事故頻發(fā)的教訓(xùn),經(jīng)周恩來批準(zhǔn),楊立三于1949年6月籌建軍委后勤部軍械訓(xùn)練大隊(duì)(后改名為中國人民解放軍第一軍械學(xué)校),學(xué)習(xí)武器彈藥管理知識,培養(yǎng)倉庫管理人才,并頒布倉庫管理辦法。楊立三兼任大隊(duì)長、政治委員。

新中國成立后,楊立三一直致力于創(chuàng)辦后勤院校、培養(yǎng)后勤人才工作,提出干部培養(yǎng)為后勤建設(shè)三大任務(wù)之一。

1951年12月,華北軍區(qū)后勤部黨委關(guān)于開展三反運(yùn)動的報(bào)告,反映了后勤工作存在的若干問題,引起毛澤東主席重視。毛澤東在轉(zhuǎn)發(fā)該報(bào)告的批語中提出,“必須在整個(gè)軍事系統(tǒng)特別著重在后勤部門開展整黨整風(fēng),開展反貪污、反浪費(fèi)、反官僚主義的嚴(yán)重斗爭。”12月13日,楊立三寫信給毛主席表示將徹底檢討自己思想上、工作作風(fēng)上以及其他方面的錯(cuò)誤及其歷史根源。并立即在后勤部長會議上公開檢討自己的錯(cuò)誤,提出在全軍后勤部門發(fā)起進(jìn)行思想與工作作風(fēng)檢查的要求,從而在全軍后勤系統(tǒng)形成了一次自上而下、大規(guī)模的教育運(yùn)動,對于保持廉潔,反對腐敗,端正后勤業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)思想具有里程碑的意義。

在他的組織領(lǐng)導(dǎo)下,截至1952年年底,全國共建設(shè)各類后勤院校20多所,培養(yǎng)全軍后勤系統(tǒng)青年知識分子5萬多名,其中后勤學(xué)院是報(bào)批建立的后勤最高學(xué)府,1985年與軍事學(xué)院、政治學(xué)院合并為中國人民解放軍國防大學(xué)。

中華人民共和國成立后,他兼任中央人民政府食品工業(yè)部部長、中央財(cái)經(jīng)委員會委員。1952年10月任中國人民解放軍總后勤部副部長。在建國初期,我軍總后勤部第一任部長是楊立三。1953年任中國人民解放軍財(cái)務(wù)部部長。

1954年11月28日,在蘇聯(lián)治療的楊立三不幸與世長辭,身后沒有留下任何財(cái)產(chǎn),但他卻給我軍后勤工作人員留下了非常珍貴的后勤工作史料---20多本工作日記。

楊立三將軍一生沒有子女。根據(jù)西南軍區(qū)副司令兼參謀長李達(dá)的自述檔案,他曾經(jīng)將自己的兩個(gè)兒子健民、仲民寄養(yǎng)在楊立三夫婦家里。楊立三將軍和妻子無任何遺產(chǎn)。他在主管后勤工作期間,經(jīng)手財(cái)物無數(shù),但他公私分明,未沾公家任何便宜,一心撲在工作上,把自己的身心全部貢獻(xiàn)給黨和人民的事業(yè)。

他貧賤不移,富貴不淫,兩袖清風(fēng),一塵不染。在他生前,家人朋友們沒有一個(gè)因他而升官發(fā)財(cái)。他去世后,家無余財(cái),連老家的幾間舊房也沒有保留。

楊立三同志是清正廉潔的后勤干部,是當(dāng)之無愧的我黨我軍的“紅色大管家”。

他是人民軍隊(duì)后勤工作的創(chuàng)始人和卓越領(lǐng)導(dǎo)人之一,被公認(rèn)為軍事財(cái)務(wù)專家。在1941年抗日戰(zhàn)爭最艱苦的歲月里,為解決八路軍軍工工人供給問題,他造了一個(gè)"饻"字(xī),以實(shí)物為單位計(jì)算工資,調(diào)動了軍工生產(chǎn)積極性。章乃器先生稱贊這種“實(shí)物分”制度是“一門極其具體復(fù)雜的科學(xué)”。

楊立三自從投身革命,到取得革命戰(zhàn)爭勝利,他都是負(fù)責(zé)隊(duì)伍中的后勤工作。在這方面,楊立三可以稱得上是專業(yè)人士。同時(shí),在革命戰(zhàn)爭年代,他為我軍后勤事業(yè)的發(fā)展建設(shè),做出了很大的貢獻(xiàn)。但十分可惜,這樣一位優(yōu)秀的后勤將領(lǐng),在1954年12月5日因病英年早逝,未趕上1955年授銜機(jī)會,但從他為黨和人民做出的貢獻(xiàn)來講,他稱得上是未授銜的開國將軍或是元帥。周恩來總理高度評價(jià)他:“是共產(chǎn)黨人和革命軍人的楷模”。

正如詩人臧克家先生在《有的人——紀(jì)念魯迅先生有感》一詩中所寫的那樣:有的人俯下身來,給人民當(dāng)牛馬,人民會永遠(yuǎn)地懷念他。我黨我軍的“紅色大管家”,無產(chǎn)階級革命家,人民軍隊(duì)后勤工作創(chuàng)始人和卓越領(lǐng)導(dǎo)人,軍事財(cái)務(wù)專家楊立三同志永遠(yuǎn)活在我們心中。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號