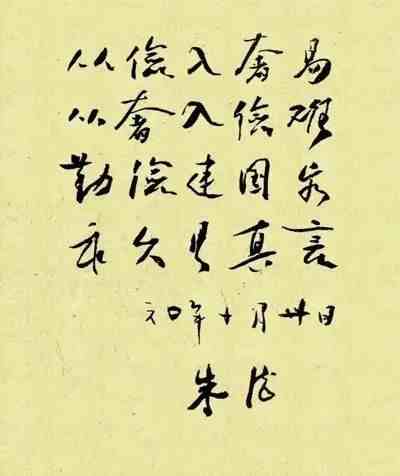

“從儉入奢易,從奢入儉難。勤儉建國家,永久是真言。”1960年10月,朱德寫下這首詩,希望后代能永遠勤儉樸素。

作為中國人民解放軍的主要締造者之一和中華人民共和國的開國元勛,朱德在幾十年的革命歷程中,始終保持優良的革命作風,同時也特別注重培育良好的家風,為后人留下了寶貴的精神財富。

朱德在柏林的留影

勤儉建國,勤儉持家

朱德出生、成長在一個大家庭中,勤儉持家一直是朱家的美德。朱德受益于此,并修身齊家,努力將之延續下來。

年幼時,朱德家境艱難,1895年除夕,全家被迫退佃搬家,但據朱德回憶,“由于母親的聰明能干,也勉強過得下去”。祖母“事無鉅細,皆躬自紀理無遺緒”“內治殊謹嚴,令子侄皆以力事事”的治家之道,也深深地影響了朱德。1918年6月,祖母九十歲壽誕,軍務纏身的朱德不能回鄉拜壽,便邀瀘州各界人士贈詩文以慶祝。祖母去世后,朱德將吊唁的詩文及之前祝壽之文匯編成《朱母潘太夫人榮哀錄》,記錄并傳承祖母遺風。

1937年,為革命與家人失聯十年的朱德終于打聽到了生母與養母的境況,身無分文的他寄信前妻陳玉珍,希望她“將南溪書籍全賣及產業賣去一部,接濟兩母千元以內,至少四百元以上的款,以終余年”。但陳玉珍此時也身無分文,難以為繼,朱德無奈又給同鄉好友戴與齡寫信,“以好友關系向你募二百元中幣速寄家中”。

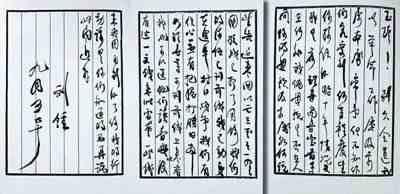

1937年9月5日,朱德率八路軍總部向山西抗日前線出發的前一天,化名“劉鐘”給在四川省南溪縣的前妻陳玉珍寫了這封信

1944年2月,朱德的生母去世,朱德撰文《母親的回憶》,表達對母親的思念與感恩。他在祭文中回憶道,1908年他決心瞞著母親離開家鄉遠走云南,參加新軍和同盟會,到云南后從家信中得知,母親對這一舉動不但不反對,還給了許多慰勉。

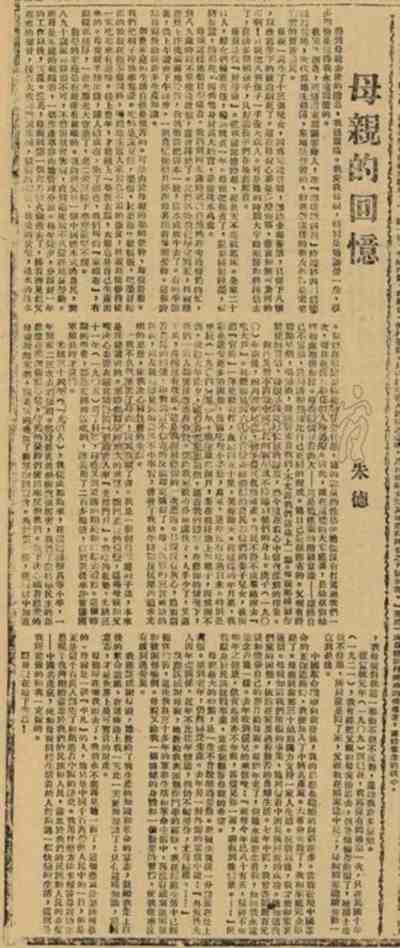

1944年4月5日延安《解放日報》刊發朱德文章《母親的回憶》一文(中央檔案館藏)

“我應該感謝母親,她教給我與困難作斗爭的經驗。”朱德在文中深情寫道,母親教給他生產的知識和革命的意志,鼓勵他走上革命的道路,只有這種知識,這種意志,才是世界上最可寶貴的財產。“我用什么方法來報答母親的深恩呢?我將繼續盡忠于我們的民族和人民,盡忠于我們的民族和人民的希望——中國共產黨,使和母親同樣生活著的人能夠過快樂的生活。這是我能做到的,一定能做到的。”

受到長輩們的影響,朱德始終保持艱苦樸素的作風。到了和平時期,他即便身居高位,也依然克勤克儉,保持著勞動人民的本色。

同樣,他也一直要求自己孩子們艱苦樸素,勤儉節約。他嚴格控制家庭日常開銷,每月的伙食費、水電費、書報費、衣物費、雜支等項目,都要細致清楚,就連孩子們添置必要的衣服和用具都要征得他的同意,并一一記賬。

新中國成立后,朱德曾四次主動減薪:1955年實行工資制后,他的工資是649.6元,那時正是家里人口最多的時期。盡管如此,為減輕國家負擔, 他又連續3次主動減薪:到了1957年1月,變成了579.5元;1959年4月,降至460元;1960年10月后,他的工資一直是404.8元。

在朱德的遺物中,有一條補了又補的襯褲,上面有17個補丁和數不清的小孔。還有一個白麻紗貼花床罩,罩面上有6個補丁,它陪伴朱德度過了晚年生活,后來朱德的夫人康克清又一直用到去世。這個床罩總是破了又縫,縫了又補,而這些補丁都是朱德的兒媳趙力平縫補的。

朱德與女兒朱敏的合影

在朱德的要求下,孩子們的生活也極其簡樸。衣服總是大孩子穿完再給小的穿,破了縫縫補補繼續穿;鞋子通常是從軍隊后勤部門買來的戰士上繳的舊鞋。每當孩子們回到家中,朱德都要他們接替服務人員的工作,還經常帶孩子們到地里勞動,學習刨地、下種、施肥和管理。他曾教育孩子:“你們是勞動人民的子弟,不熱愛勞動,不艱苦奮斗,怎么能夠為人民服務呢?”1963年12月26日,朱德還給兒子兒媳題詞:“勤儉建國,勤儉持家,勤儉辦一切事業。”

“你們要接班不要接官”

“那些希望升官發財之人決不宜來我處,如欲愛國犧牲一切能吃勞苦之人無妨多來。”1937年9月,朱德在給四川親屬的信中這樣寫道。他還說:“我不能再顧家庭,家庭亦不能再累我革命。”這是戰爭年代朱德對親人的要求。新中國成立后,他也一刻沒有放寬做人做事的標準,更加嚴格地要求自己和家人。

“如果一個革命的家庭連自己的后代都管不好,那怎么能教育廣大人民群眾呢?”作為黨和國家領導人,朱德從不居功自傲。他嚴格教育孩子們要做平凡的普通群眾,絕不允許有特殊化思想,更不允許子女利用自己的地位和聲望享受特權。

他常對孩子說:“我不要孝子賢孫,要革命事業的接班人!你們要接班不要接官。”直到臨終前,他還諄諄囑咐女兒一家“要做無產階級”。

1960年10月,朱德寫下《勤儉格言》(圖源:朱德同志故居紀念館)

在朱德看來,干部子女有了特殊化思想,就是變質的開端。他和家人約法三章,規定“三不準”:不準搭乘他使用的小汽車;不準親友相求;不準講究吃、穿、住、玩。他常說:“粗茶淡飯,吃飽就行了;衣服干干凈凈,穿暖就行了。不然,就不能到工農中去了。”

朱德對家里的所有人都嚴格要求,孩子們一律不準乘坐公家的汽車上學,就連夫人康克清都是乘公共汽車去上班。一次,兒子朱琦跟隨朱德和毛澤東等中央領導去看戲,演出結束后,他站在一輛公務車的踏板上回家,警衛員走路回去。朱德知道后,對朱琦進行了嚴厲批評,教育他應當“毫不特殊,做一個普通勞動者”。朱琦從此把父親的教導銘記在心,處處嚴格要求自己,許多同他在一起工作過的同志,多年都不知道他是朱德的兒子。

朱德與妻子康克清的合影(中央檔案館藏)

閑暇時,朱德還會帶領孩子挖土種菜,讓他們養成自食其力、熱愛勞動的好習慣。他不允許孩子亂花錢,孩子們上小學時添置必要的衣服用具,都要征得朱德的同意,并一一記賬。孩子參加工作后,朱德也不輕易給他們買什么東西。

朱德的孫子們讀書時吃住在學校,周末回家想改善生活,朱德卻規定他們必須到機關大食堂去吃飯,并一再囑咐,不準買好的,不準超過別人的伙食標準。朱德說:“你們不應該有一點兒特殊化思想,應該和廣大的工農子女生活在一起。”

朱德強調,作為革命家庭的子女,必須擺脫特權思想,必須和工農子弟一樣,靠自己雙手去生活,去工作,去創造自己的未來。

朱德的兒子朱琦是抗戰干部,在前線作戰時腿部中彈致殘,轉業時朱德叮囑他,轉業到哪里,安排什么工作,要完全聽從組織分配,無論做什么都是革命的需要,都要干好,務求上進。朱琦后來分配到石家莊鐵路機務段,朱德說:“你到鐵路不能當官,要從工人學起。”于是,朱琦到石家莊鐵路局當了工人,先做鐵路練習生學技術,然后成為火車司爐,之后又當上了火車副司機、司機。后來朱琦調到天津鐵路局,雖然擔負一定的領導工作,仍經常駕駛機車。

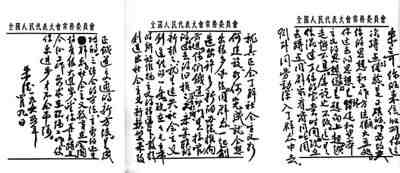

1965年4月9日,朱德寫給兒子朱琦的信

當得知二外孫分配到工廠工作的消息后,朱德欣然表示:“當工人好啊,就是要當工人農民。不要想當官,要當個好工人。”朱德還建議他的大外孫初中畢業后到黑龍江生產建設兵團務農。大外孫被分配去養豬,由于力氣不夠,把豬食撒了一身,為此他寫信要求調回北京。朱德知道后回信批評道:“干什么都是為人民服務,養豬也是為人民服務,怕臟、怕苦不愿養豬,說明沒有樹立起為人民服務的思想。為人民服務就不要怕吃苦。”

家風正則民風淳,民風淳則社稷安。朱德的家教和家風,為后輩樹立了光輝的榜樣,也成為全黨學習的生動教材。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號