他去“那兒”了

——悼曹征路

劉繼明

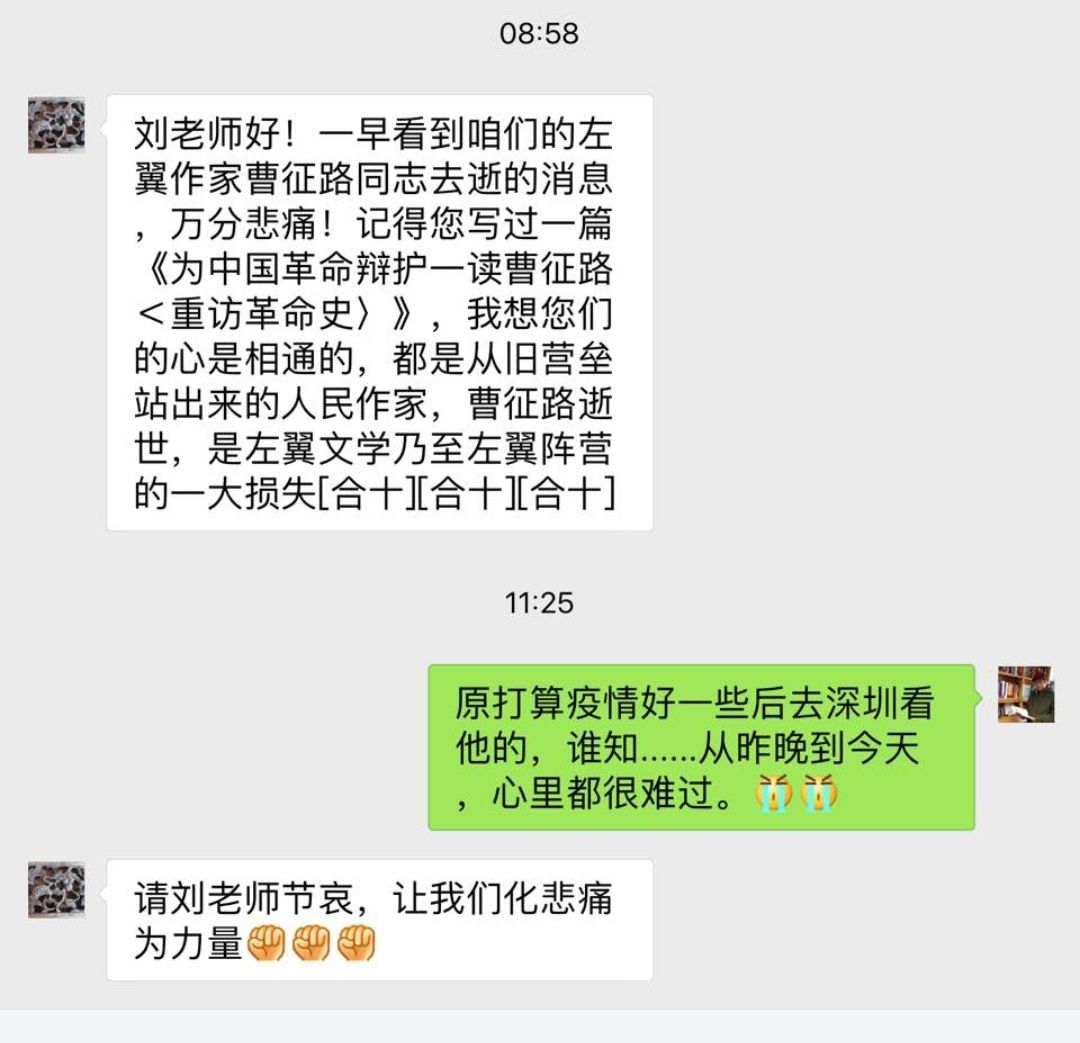

昨天晚上9點15分左右,微信朋友圈里突然跳出一條信息:“泣告各位師長及親朋好友:家父曹征路于2021年12月28日18時,因病不治與世長辭,享年72歲……”我腦子嗡了一下,不敢相信自己的眼睛。當我確信這條信息來自曹征路的微信,是他的兒子發的后,眼睛頓時模糊了……

我是兩個月前去北京開會時,從學者老田那兒得知曹征路患病的消息的,我心情很沉重,當即和老田商量,打算回漢后即一同赴深圳看望正在住院治療的曹征路,我和老田把赴深日期和購買高鐵票的車次都商定了,可是,當我給曹征路發微信,征求他的意見是否方便時,他告知由于疫情又起,醫院管控比較嚴,不允許探視,“還是等以后找機會吧。”他在微信里說。這樣,我和老田就取消了計劃,打算等疫情好轉后再去。

盡管如此,我心里還是時時惦記著曹征路。對于他所患病情的嚴重性,我是知道的。多年前,我的一位親人曾因此失去過年輕的生命。我唯一祈望的是死神盡可能晚些到來。我怎么也沒想到,這一天來的如此快。

整整一個晚上,我都沉浸在這突如其來的悲痛之中,這是一種失去親人后才有的悲痛。

我最早認識曹征路是在2009年清華大學的“底層文學會議”上,這之前,我已讀過他那篇產生過強烈反響和爭議的中篇小說《那兒》。其時,我剛從純文學的迷夢中擺脫出來,正處于艱難的創作轉型之中。《那兒》的出現,使我仿佛在黑夜中看見一道耀眼的閃電,受到了深深的震撼。我感到驚訝、驚喜,仿佛孤獨的行者遇到了一個志同道合的旅伴。

劉繼明和曹征路

自從清華開會相識后,我和曹征路經常就共同關心的一些社會和文學問題交換意見和看法。由于立場的一致,我和曹征路對許多問題的認識都很相近,我一直把他當做自己的兄長、戰友和同志,這是一種不是親人勝似親人的關系。他到武漢或我去深圳,我們都會在一起相聚長談。曹征路比我大上10歲,我平時叫他老曹,或“征路兄”,事實上,他在我眼里的確像一個耿直、豁達和質樸的老大哥,跟他在一起,絕對沒有文學圈和社交場那種常見的虛與委蛇、利益勾兌和互相猜忌,讓人覺得完全可以信賴,不需要任何提防。在他身上,有一種正直、坦誠和嫉惡如仇的品質,幾年前,當我與方方、陳應松的斗爭處于孤立無援狀態時,曹征路不止一次地給了我有力的支持和鼓勵。他這樣做并非出于私誼,而是一種明辨是非后的價值選擇。這在明哲保身、趨炎附勢的文學圈,堪稱勇敢者的行為,對當下的絕大多數知識分子來說,是一種稀缺的品質。

這是我認識和了解的曹征路其人。關于他的作品及其意義,已經有許多人從各個角度進行過評說,但我覺得都不足以充分估量出曹征路之于我們這個時代的非凡意義。

2004年《那兒》發表不久,臺灣著名左翼作家陳映真先生曾經指出:“在少數的文脈中,《那兒》激動人心地、藝術地表現了當下中國生活中最搶眼的矛盾,促使人們沉思問題的解答。究其原因,曹征路恐怕是最后一代懷抱過模糊的理想主義下廠下鄉勞動過的一代。這一代人要打倒資本主義,卻在資本主義太少而不是太多的社會中從來未真正見識過資本的貪婪和殘酷。而九○年代初以后的巨大社會變化,既催促一批作家隨商品化、市場化的大潮寫作,也促使像曹征路這樣的作家反思資本邏輯……”

當時,中國的主流文壇很少有人理會陳映真對曹征路這種看似“過高”的評價。但相隔十多年之后,人們才知道,陳映真的評價不僅不高,反而過低了。因為,曹征路以《那兒》和《問蒼茫》《民主課》等一些列作品,不單是恢復和激活了文學對現實的批判功能,而且使中國現當代文學史上曾經有過的那一派“少數文脈”即人民文藝或左翼文學傳統,在新的世紀得到了繼承和發展。這一傳統以魯迅、丁玲、賀敬之、姚雪垠、浩然和魏巍等人代表,曾經在相當長的時段里備受冷落甚至攻訐,以至瀕于絕跡。正如郭松民所說的,“在這樣一個后冷戰的時代,一個新自由主義全球化的時代,一個鼓吹‘人間正道私有化’,為地主階級哭墳、為資本家樹碑立傳蔚然成風的時代,曹征路何嘗不是一位肩扛鐵柵欄的勇士呢?他幾乎是一己之力挽救了中國當代文學(盡管他因此受到了主流文學界的排斥),也為奄奄一息的左翼文學打開了一條生路。”

曹征路不僅是作家,還是一位嚴謹、敏銳的學者和評論家。他撰寫過一部至今未出版的《重訪革命史,解讀現代性》。在這部著作中,他擺脫了“學術體制”乃至文體的羈絆,以一種福柯式的“知識考古學”和地質勘探工作者的堅韌和耐心、細致,一次一次返回到二十世紀中國革命撲朔迷離的現場,通過對一塊塊被遮蔽、隱匿的歷史的碎磚片瓦、備受爭議和曲解的懸案公案重新翻檢和矯正,將革命進程中的污泥濁水和崇高壯美一并呈現出來,讓一個個當代謊言在理性和理想的陽光照射下不攻自破。我曾經在一篇評論中說,“作為一名作家,他當然不屑于同早已變得臭哄哄的所謂學術界扯上任何關系——多年來,那些主流知識精英們給中國革命潑的無數罪名和污水,哪一條不是以學術的名義呢?在“學術”和“學者”被體制內外各種政經利益贖買、裹挾,整個知識群體深陷于犬儒主義難以自拔的世代,這反而為曹征路的言說贏得了真正的自由——揭示歷史真相、守護真理和良知的自由。”而在《中國文壇的華盛頓共識》一文中,曹征路尖銳地指出,“所謂的‘純文學’,根本不是什么‘回到文學本身’,而是在‘玩政治’。”這樣深刻的洞見,在圈子化、利益化甚至黑幫化,吹捧和粉飾蔚然成風的中國當代文學界,不啻于是一種空谷足音。

我曾經在一篇評論張承志的文章中說過,當代中國文學不配擁有《心靈史》這樣的偉大作品。這句話同樣適用于曹征路。就在我寫這篇文章時,除了少數幾家網媒,中國的主流媒體對曹征路的逝世置若罔聞,鮮有報道。與之相反的是,當我把這個消息發到微博后,閱讀量很快超過了11萬。一條條留言紛至沓來:

這些飽含深情和敬意的留言充分表明,一個作家的價值不是由那些裝腔作勢、八股味十足的文學官員和所謂專家權威決定的,而是千千萬萬普普通通的讀者和人民大眾決定的。偉大的作家絕不只是活在文學史上,而是活在人民心里。

2019年,曹征路在一篇《追求真理,永不放棄》的訪談中說:“社會主義革命從1953年以后才剛剛開始,完成反帝反封建任務的標志是取得抗美援朝和全國土改的勝利。對于社會主義革命究竟應該怎么搞,究竟怎么樣能夠實現社會生產力與生產關系的平衡,實現生產關系與上層建筑的平衡,逐步消滅三大差別,逐步找到社會主義革命的規律,毛澤東做出了前無古人的艱辛探索,當然也包括文化大革命。所以文革只是社會主義革命的一部分,究竟怎么樣實現人民當家作主,政策上應該怎么樣調整,都是探索的一部分。但繼續革命的大方向毫無疑問是正確的,否則幾百萬共產黨人的鮮血就白流了。”

曹征路不僅是杰出的無產階級作家,中國當代左翼文學的開拓者,而且是一個堅定的共產主義戰士。據說,《那兒》原來的題目就叫《英特納雄耐爾》,編輯部害怕太敏感,發表時才改成《那兒》的。

曹征路和他的作品,已經深深融入最廣大的人民之中。對于一個真正杰出的作家來說,肉體的死亡不是生命的終結,而是其文學生命的開始。

曹征路沒有死,他是去“那兒”了。

2021/12/29匆就

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號